ADOLFO TANQUEREY

LE GRANDI VERITÀ CRISTIANE CHE GENERANO NELL’ANIMA LA PIETÀ (22)

Vers. ital. di FILIPPO TRUCCO, Prete delle Missioni

ROMA DESCLÉE & C. EDIT. PONTIF. – 1930

NIHIL OBSTAT – Sarzanæ, 8 Maji 1930 J. Fiammengo, Rev. Eccl.

IMPRIMATUR Spediæ, 8 Maji 1930 Can, P. Chiappani, Del. Generalis.

SECONDA PARTE

CAPITOLO V.

ART. III. — IN CHE MODO ASSISTERE ALLA SANTA MESSA.

Dacché la quantità dei frutti che ricaviamo dalla santa Messa dipende in gran parte dal fervore delle nostre disposizioni, si deve cercare che queste disposizioni siano più perfette possibili. Dobbiamo quindi entrar nello spirito delle preghiere della Messa e del loro intreccio, essendo questo il mezzo migliore di unirci ai sentimenti della Chiesa e del divino suo Capo. Lasciando i troppo minuti particolari, ci contenteremo di indicare qui il principio che ci deve guidare e il metodo che possiamo seguire assistendo al santo Sacrificio.

1° I] principio direttivo.

Il fine del santo sacrificio della Messa è di farci entrare nei sentimenti di Gesù Sacerdote e Vittima. Se la Chiesa ci pone sotto gli occhi il Sacrificio del nostro Capo, è perché noi sue membra possiamo unirvi il Sacrificio nostro, onde il tutto riesca accetto a Dio Padre Onnipotente. Quindi il modo migliore di sentire la Messa è di unirsi alle disposizioni del divin Crocifisso presente sull’altare. Gli è per questo che la Chiesa, fin dall’offertorio, invita i fedeli a unire il loro sacrificio a quello della Vittima divina e a pregare perché questo doppio sacrificio sia accetto a Dio. Gli è per questo che nel Prefazio vuole che levino i cuori a Dio, per ringraziarlo, benedirlo, lodarlo, e proclamare la sua santità, onde potersi accostare a questa perfezione ideale. E quando il Sacerdote leva in alto l’Ostia, non lo fa forse per rammentarci che Colui il quale fu levato per noi in croce ci invita e ci aiuta a portar la nostra croce dietro a Lui? – Ci sono di quelli che seguono attentamente la Messa, che l’accompagnano con molti pii affetti, ma che poi, usciti di Chiesa, dimenticano la lezione pratica data loro dal divin Crocifisso, e si lagnano delle noie, del lavoro, dei patimenti, come se la via del paradiso non fosse la via dolorosa battuta dal divino Maestro. Non si prendano abbagli: Gesù ripete innanzi ai nostri occhi il vivo ricordo della sua passione e morte per animarci a camminar sulle sue orme, perché ci risolviamo a portare quotidianamente la nostra croce come Egli portò la sua. Assistere alla Messa non vuol dire soltanto effondere il cuore in santi affetti, ma vuol anche dire entrare nei sentimenti del divin Salvatore; vuol dire offrire a Dio, unendoci a Gesù, le nostre pene, le nostre angustie, gli sforzi necessari per adempiere a ogni costo il nostro dovere; vuol dire prender la propria porzioncina della croce di Gesù; vuol dire accettare di esser vittima, di sodisfare per i peccati propri ed espiare, occorrendo, gli altrui; vuol dire attingere negli esempi del divino Maestro e nella grazia che ci largisce, la forza necessaria per calcarne le orme e imitarne le virtù. Intesa a questo modo, la Messa sarebbe veramente anche il sacrificio nostro come è quello di Cristo, e i nostri patimenti verrebbero ad associarsi ai suoi per non formare insieme che una sola e medesima ostia gratissima a Dio e santificantissima per noi e per le persone che ci sono care. – Questo appunto intese Gesù quando istituì l’Eucaristia sotto forma di Sacrificio e di Comunione. Molti credono che l’uno sia del tutto indipendente dall’altra. Non è così: la Comunione è il compimento normale del Sacrificio, perché destinata a effettuare l’unione del Capo colle membra e a trasfonderci i sentimenti e le disposizioni di Gesù-Ostia. Il nostro principio è quindi semplicissimo: per assistere bene alla Messa bisogna unirsi a Gesù-Ostia, e per unirsi bene a Gesù-Ostia bisogna comunicarsi. Così l’avevano intesa i primi Cristiani; e a questo c’invita il Concilio di Trento: « Il sacro Concilio bramerebbe che tutti coloro che assistono al Sacrificio, vi partecipassero ». – « Perché – dice Bossuet – il sacro Concilio brama questo (Médit. sur l’Evang., I partie, LXIV jour) se non perché lo brama Gesù stesso? O voi tutti che assistete alla Messa, corrispondete a questo desiderio della Chiesa… Se non frequentate ancora molto la Comunione, piangete almeno, gemete; riconoscete tremando che il Cristiano dovrebbe vivere in modo da potersi comunicare tutti i giorni ». Che se non possiamo comunicarci sacramentalmente, facciamo almeno la comunione spirituale, ed entriamo quanto più ci è possibile nei sentimenti della vittima divina; è questo il modo migliore di assistere alla Messa.

2° Metodo per assistere alla Messa.

Vi sono, è vero, molti metodi di assistere fruttuosamente alla Messa (Si trovano nei libri di pietà; ed è bene usare ora l’uno ora l’altro per evitar l’abitudine), e dovrà dirsi il migliore per ognuno quello che gli riesce meglio. Ma il più conforme allo spirito della Chiesa, e il più fruttuoso in sé è di associarsi al celebrante, recitando con lui dal fondo del cuore almeno alcune di quelle venerande formole di preghiera che si trovano nel Messale (diciamo alcune; perché vi sono anime che gusteranno di più queste preghiere e ne trarranno maggior vantaggio se, in cambio di volerle recitar tutte, ne assaporeranno lentamente alcune soltanto), delle quali le più antiche risalgono alle prime età cristiane. Ma per recitarle bene è necessario intenderne il senso e capirne l’intreccio. – Non possiamo spiegare qui per minuto tutte le preghiere del Messale né dire il significato di tutte le cerimonie. Ma il darne una sintesi e il rilevarne l’idea maestra, agevolerà ai fedeli l’intelligenza dell’atto religioso a cui prendono parte e li aiuterà ad entrar meglio nei sentimenti di Gesù e della sua Chiesa. Ora l’idea dominante è che la Messa è una vivente rappresentazione del dramma del Calvario; onde occorre fin dal principio figurarsi vivamente la scena del Calvario quale è descritta dal Vangelo.

A) Tutto ciò che precede l’Offertorio è come una preparazione al Sacrificio e chiamavasi una volta Messa dei catecumeni, perché essi, che non potevano ancora assistere alla Messa propriamente detta, avevano diritto di partecipare a queste preghiere preparatorie. Vi dominano tre sentimenti:

a) Innanzi tutto la penitenza: ritto a piè dell’altare, il Sacerdote fa la confessione, diciamo così, di tutto il popolo cristiano (Confiteor) e implora umilmente dal Dio delle misericordie il perdono dei suoi peccati. Nel salmo Judica me Deus, chiede a Dio che lo stacchi sempre più dall’uomo ingiusto e fallace, che faccia risplendere all’anima sua la luce della verità, perché possa salire al santo altare e trovarvi il gaudio, il conforto, la salute. Il Confiteor è l’umile confessione dei suoi peccati, onde ottenerne il perdono per la virtù del divino Sacrificio; gli assistenti gli si associano per implorare la misericordia divina, Misereatur, Indulgentiam. Così riconfortato, il Sacerdote sale all’altare insieme col popolo cristiano che lo accompagna in ispirito, e implora di nuovo, pei meriti dei santi, la remissione di tutti i suoi peccati, Aufer a nobis, Oramus te Domine. – Gli stessi sentimenti esprime nel Kyrie eleison, rivolto alle tre divine Persone della santissima Trinità perché tutte e tre concorrono alla nostra santificazione.

b) Nel Gloria in excelsis echeggiano i sensi di amore e di riconoscenza del peccatore perdonato diretti alle tre divine Persone e in particolare all’Agnello di Dio che rimette i peccati del mondo. Seguono calde preghiere per partecipare ai frutti del sacrificio (Collectæ).

c) L’Epistola e il Vangelo ci pongono dinanzi agli occhi la parola di Dio, quella parola di vita che illumina e fortifica le anime. E noi vi diamo adesione piena ed intiera nel Credo, espressione di quella fede sincera e generosa che intende di mettere in pratica ciò che crede. – Questi pii sentimenti non possono che disporre bene l’anima alla grande azione che si verrà ora svolgendo.

B) Il Sacrificio propriamente detto comprende tre atti, tre atti di donazione e di amore: l’offerta della vittima, la sua immolazione, e la comunione che ci unisce alla vittima immolata.

a) L’Offertorio. Il Sacerdote primieramente offre la materia del Sacrificio, il pane e il vino che già rappresentano il corpo e il sangue di Gesù Cristo; li offre in espiazione dei peccati del popolo cristiano e per la salute di tutto il genere umano. E sapendo che i fedeli sono il Corpo mistico di Cristo, li offre tutti e offre insieme se stesso, uniti colla vittima principale, in ispirito di umiltà e col cuore contrito; supplicando la santissima Trinità di accettare quest’offerta di tutto il Cristo mistico e invitando i fedeli ad associare le loro preghiere alle sue, Orate, fratres. Oh! Non dobbiamo starcene semplici spettatori in quest’offerta! Gesù, nostro capo, si offre tutto, si distacca dalle creature e da se stesso per darsi a Dio e riconoscere la somma sua dipendenza da lui; dobbiamo anche noi entrare nei suoi sentimenti, distaccarci anche noi dalle creature e da noi stessi per darci interamente a Dio. Se non riusciamo a spezzare di un sol tratto tutti i nostri vincoli, studiamoci almeno d’infrangerne qualcuno ogni giorno: Gesù ci verrà in aiuto colla virtù del suo Sacrificio. Ripetiamo con un’anima santa: (Madre MARIA di Gesù, Lettres, p. 236) « Vogliamo tenerci nascosti in questo calice divino come la goccia d’acqua che il Sacerdote mescola col vino dell’altare, affinché le nostre umili riparazioni e il nostro sacrificio si mescolino col Sacrificio del nostro Salvatore e così dell’offerta sua e della nostra non si faccia che un’unica offerta ».

b) Il Prefazio preludia all’azione propriamente detta, all’immolazione mistica della Vittima. Con un magnifico dialogo tra il sacerdote e il popolo cristiano, veniamo invitati a levare il cuore a Dio, a ringraziarlo di tutti i suoi benefici, specialmente del beneficio che compendia tutti gli altri, dell’Eucaristia. « Quando – dice sant’Agostino – quando sentite il sacerdote dirvi in alto i cuori e voi rispondete li teniamo sollevati al Signore, fate in modo che la vostra risposta sia sincera e conforme a verità. Si tratta di cose divine: sia così come dite: ciò che dice la lingua non disdica la coscienza ». (Sermone citato da M.DE LA TAILLE, Mysterium fidei, p. 345). – Il Sanctus ci rammenta che fine primario del Sacrificio è proclamare la grandezza e la santità di Dio. Ma il Te igitur ci mostra che fine secondario è la partecipazione delle anime a questa divina santità; ecco perché preghiamo per tutti i grandi interessi della Chiesa, per il Papa, per i Vescovi, per il popolo cristiano, e specialmente per coloro che offrono o per cui si offre la Messa, e per gli assistenti. E poiché la Chiesa militante è in comunione colla Chiesa trionfante, nel Communicantes ci associamo alla Vergine Maria che ci diede Gesù, ai santi Apostoli, ai Martiri, a tutti i Santi, membri insigni del Corpo mistico di Cristo, per potere colla loro intercessione trar vantaggio dalla Messa a nostra santificazione e a nostra salute eterna. – All’Hanc igitur il sacerdote giunge le mani, le stende sul calice e sull’ostia, e offre nello stesso tempo sé e gli assistenti insieme colla grande Vittima, onde essere pei suoi meriti preservati dall’eterna dannazione e annoverati nel numero degli eletti: grazia suprema che non potremo mai chiedere troppo.

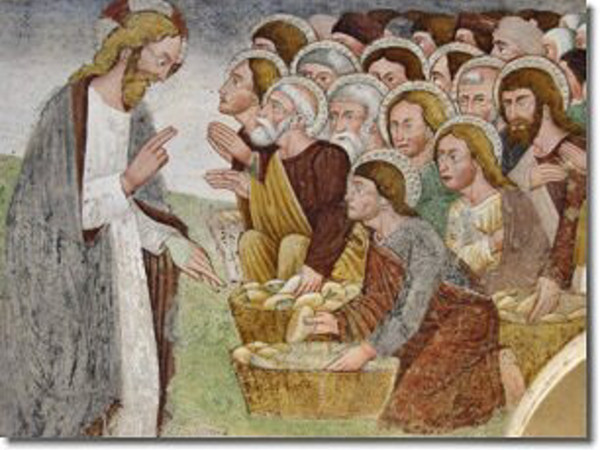

Siamo al momento solenne della Consacrazione. Il Sacerdote, prendendo ora più che mai il posto del sommo Sacerdote Gesù, pronuncia lentamente, religiosamente, sommessamente quelle parole stesse che Gesù pronunciò nell’ultima Cena. Ed ecco che schiudonsi i cieli e Gesù scende sulla terra e si nasconde sotto le specie del pane e del vino. Vi è tutto intero, col corpo, col sangue, coll’anima, colla divinità. Il Sacerdote lo leva in alto, lo offre alla santissima Trinità come Ostia pura, santa, immacolata, come pane santo della vita eterna e calice della salute perpetua. I fedeli, umilmente prostrati e associati agli Angeli e ai Santi che attorniano il tabernacolo, adorano in silenzio il Verbo incarnato, Gesù-Ostia, e per mezzo suo adorano, glorificano, benedicono, lodano Dio Creatore e Santificatore, e tutte e tre le divine Persone. Ma soprattutto offrono le adorazioni e gli ossequi della Vittima infinitamente accetta al Padre, lieti di poterlo così glorificare come si merita. Con piena confidenza quindi supplicano 1’Altissimo di volgere benigno lo sguardo a questa Vittima più santa di quelle che offrirono un giorno il giusto Abele, il patriarca Abramo, il sacerdote Melchisedech; e fidenti pregano l’Onnipotente che dia ordine che quest’Ostia sia recata per mano dell’Angelo santo dinanzi al trono della divina sua Maestà, affinché tutti quelli che partecipano al Sacrificio e alla Comunione siano ricolmi di ogni celeste benedizione. Il nostro cuore può quindi ripetere con san Tommaso d’Aquino:

« O Memorial della Passion di Dio,

Vivo pan che la vita all’uom puoi dar,

Viva sempre di te lo spirto mio,

Le tue delizie fammi ognor gustar ». (Inno Adoro te devote).

Anche i fedeli defunti vengono ricordati e si chiede che tutti, ma specialmente coloro per cui viene applicata la Messa, entrino presto nel luogo del refrigerio, della luce e della pace (Memento etiam…). – E dacché il peccato è il solo ostacolo alla visione di Dio, si prega che noi poveri peccatori (Nobis quoque peccatoribus) possiamo ottenerne il perdono dalla divina misericordia e avere un dì parte alla gloria dei santi col venire ammessi nel loro beato consorzio. Tutte queste grazie si chiedono per Gesù Cristo, per cui ci vengono tutti i beni, la creazione, la santificazione, la vita soprannaturale. Quindi per Lui, con Lui, in Lui, rendiamo a Dio Padre onnipotente unitamente allo Spirito santo e santificatore ogni onore e ogni gloria. – Abbiamo così dato un pallido compendio di quel Canone della Messa in cui Gesù s’immola misticamente per richiamarci l’immolazione cruenta del Calvario e trarci seco all’amor della croce. Saremmo ingrati se non entrassimo amorosamente nel suo spirito di vittima! Oggi molte anime, sull’esempio della cara santina Teresa del Bambin Gesù, si offrono vittime di amore per sopportare tutti i patimenti che piacerà al Signore di mandare. Se non ci dà l’animo di fare altrettanto, offriamoci con Gesù almeno per adempiere meglio i doveri del nostro stato, per accettare con maggior rassegnazione ed amore le tribolazioni e gli affanni che Dio ci manda, per fare quotidiani progressi in qualche virtù, per praticare quelle mortificazioncelle e quelle piccolezze che tengono vivo lo spirito di amore e di sacrificio. Saremo allora anche noi vittime, sebbene imperfettamente; e partecipando ai patimenti del Salvatore, ne parteciperemo pure la gloria. È questo, del resto, lo scopo della terza parte della Messa, ossia della Comunione.

c) Col Pater comincia la preparazione alla Comunione. Membri del Corpo mistico di Gesù,ripetiamo con santa confidenza la preghiera chec’insegnò Egli stesso, la più bella preghiera delmondo, il Pater noster. Porgiamo con Lui alPadre celeste i nostri doveri religiosi, bramandoche il suo nome sia conosciuto, amato e glorificato,che il suo regno si estenda su tutto il mondo,che si faccia la sua volontà sulla terra comesi fa nel cielo. Imploriamo con lui tutte le graziedi cui abbiamo bisogno, specialmente quel paneeucaristico che compendia tutti gli altri doni;lo supplichiamo che ci perdoni i peccati passati;che ci preservi da quelli che potremmo commetterenell’avvenire; che ci dia quella pace che superaogni intelligenza (Fil. IV, 7) e che prepara l’unione intimae permanente con Gesù. – Perdono, pace,unione chiediamo pure nell’Agnus Dei e nelletre preghiere che seguono.Viene allora la santa Comunione. Confessando,come il centurione, la propria indegnità mafidenti nella divina misericordia, il Sacerdote, edopo di lui il popolo fedele, mangiano e bevonoil corpo e il sangue del Salvatore, e si unisconocoll’intimo dell’anima a tutta la Persona di Gesùe ai più intimi suoi sentimenti, e per lui a Diostesso, alle tre divine Persone della santissimaTrinità. L’arcano sacro dell’unione è consumato:noi non facciamo più che un cuore solo eun’anima sola con Gesù, e non facendo Lui cheuna cosa sola col Padre e collo Spirito Santo,ecco avverata la preghiera del Salvatore nell’ultimaCena; « Io in essi e tu in me; affinché siano perfettamente uni, e che conosca il mondo che tu mi mandasti, e che amasti loro come amasti me… Feci noto ad essi il tuo nome e lo farò noto ancora, affinché l’amore con cui amasti me sia in loro e sia io pure in loro » (S. Giov. XVII, 25, 26).Oh! momenti deliziosi in cui il nostro cuore batte all’unisono col cuore di Gesù! Adoriamo, lodiamo, benediciamo con lui quel Dio che hafatto in noi cose sì grandi. E lui pure adoriamo perché è nostro Dio, e tanto più devotamente l’adoriamo quanto più umilmente si nasconde e si annienta per noi. Dopo questa silenziosa adorazione, apriamo l’orecchio del cuore per ascoltare l’Amico, lo Sposo, il Maestro, che si degna di trattenersi con noi; e raccogliamo amorosamente anche le più piccole parole, i più piccolidesideri del nostro Diletto. Ci pare in quel momento di essere pronti a concedergli tutto, a non rifiutargli nulla; ci pare che lo sforzo a perseverare nel bene più non ci spaventi; ci pare di non essere più soli, di sentirci attaccati a Cristo come i tralci al ceppo della vite, di ricevere da Lui vita e forza. Anche noi, come i discepoli d’Emmaus (S. Luca, XXIV, 32), ci sentiamo dentro ardere il cuore mentre Ei ci parla,e siamo pronti a lavorar con Lui in tutto il corso della giornata. – Volentieri offriamo allora l’anima tutta; le creature non hanno più attrattiva per noi; cessa per un momento o almeno diminuisce il nostro egoismo; vogliamo Dio, la sua gloria, la sua volontà, anche se ci chiede austeri sacrifici. Gli è che Gesù vive in noi col suo spirito di santità, di fortezza, di pazienza, di dolcezza, d’umiltà, di carità. Memori però della nostra debolezza, lo supplichiamo di rassodare in noi il suo regno e la sua vita, di restar con noi secondo la sua promessa, onde, pieni del suo Spirito, adempiere gli ordinari nostri doveri con raddoppiato ardore, intesi unicamente a piacere a Dio. Ma, confessiamolo pure, non sempre sentiamo questi ardori; alle volte pare che l’aridità e la noia ci invadano l’anima e la coprano di fitte tenebre, volendo così Dio provare la sincerità del nostro amore e farci sentire la nostra impotenza. È una ragion di più per tenerci strettamente uniti a Gesù, a Gesù-Vittima. Egli pure passò per la tristezza e per la noia, specialmente quando nell’orto degli Olivi si vide carico dei nostri peccati. Tanto amaro gli parve quel calice che pregò per un momento che s’allontanasse da Lui; ma poi, subito rifattosi, soggiunse: « Padre, non la mia volontà si faccia, ma la tua » (S. Luc. XXII, 42). E così si rassegna l’anima che, nel momento stesso della Comunione, è invasa dall’aridità: sa di meritarlo, e, pur pregando che il calice dell’amarezza si allontani, amorosamente l’accetta unendosi a Colui che per lei bevette il calice sino alla feccia. Una cosa sola ella chiede, che non avvenga mai che sia separata da Colui che è la sola sua felicità come è la sola fonte della sua perfezione. Ebbene, quest’umile sottomissione, tanto più meritoria quanto più penosa, glorifica Dio e santificare questa povera anima più che tutte le proteste di amore fiorite al calore della consolazione. Ottima cosa pure l’unirsi agli atti di riconoscenza e di amore della santissima Vergine, la più perfetta adoratrice di suo Figlio. Se il nostro cuore è freddo, se non possiamo trarne una sola scintilla di amore, possiamo almeno offrire a Gesù quanto di più tenero e di più generoso è nel cuore immacolato di sua Madre, tutti i suoi più affettuosi sentimenti. Questo Figlio divino ne resterà innamorato; e allora noi lo supplicheremo di trasfonderci alcuni di questi sentimenti così perfetti. E diremo pure a questa buona Madre: Giacché siete Voi che avete rapito il cuore di Gesù per darlo a noi, rapite ora il cuore nostro per darlo a Gesù, giacché il vostro cuore è la copia vivente del suo Cuore divino, rendete la povera anima nostra simile alla vostra, onde possa assomigliare un poco a quella di vostro Figlio.

C) Colla Comunione, che così intimamente ci unisce a Dio, termina il Sacrificio propriamente detto. Ma, in quel modo che la Messa propriamente detta è preceduta da preghiere preparatorie, così è giusto che sia pur seguita da alcune altre preghiere che servano di conclusione. Sono brevi preghiere che chiedono istantemente che il corpo e il sangue di Gesù producano in noi effetti durevoli facendoci entrare sempre più addentro nelle disposizioni di Nostro Signore e nello spirito della festa che corre. – Il Sacerdote poi, baciato l’altare che rappresenta Gesù Cristo, benedice il popolo cristiano, o meglio chiede al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo di benedirlo. Rammentiamoci che le benedizioni di Dio non sono, come quelle degli uomini, semplici auguri ma producono ciò che significano, e che per Dio benedire è fare del bene. L’ultimo Vangelo è come un compendio di tutta la Messa. Ci presenta il Verbo divino che vive da tutta l’eternità nel seno del Padre, che vi attinge la vita nella originaria sua fonte, che si fa uomo, che colma di grazia e di verità l’anima umana del Salvatore; e poi Gesù che viene ad abitar fra noi e a vivere in noi coi suoi tesori di vita per comunicarceli con santa prodigalità. È tutto il mistero dell’Incarnazione che si rinnova e si sintetizza nell’Eucaristia; nulla di meglio per chiudere questo sublime dramma che è il sacrificio della Messa.

CONCLUSIONE. Se vogliamo un perfetto modello dei sentimenti che debbono animarci nell’assistere alla santa Messa, non cerchiamone altro fuori di Maria ai piedi della croce. Ritta in piedi, in atteggiamento di sacrificatrice, Ella offre il Figlio e offre se stessa vittima con Lui, perché Dio sia glorificato e gli uomini salvati. Prende parte al dolori e alle disposizioni interiori della Vittima divina: soffre nel cuore tutti i tormenti, tutti gli obbrobri, tutte le umiliazioni che Gesù soffre nel corpo e nell’anima. È martire in sommo grado, perché soffre di più a veder patire il Figlio che se patisse ella stessa tutte quelle angosce. Ed è liberamente martire, perché, sapendo che questo Sacrificio è necessario alla gloria di Dio e alla salute nostra, dà il suo consenso all’opera riparatrice compita dal Figlio e lo dà amorosamente, lieta di cooperare alla nostra redenzione. Quanto fecondi non sono quindi i suoi dolori! Patendo con Gesù e colle sue intenzioni, Maria avrà poi parte alla distribuzione della grazie da Lui meritate e sarà, in modo secondario e dipendente dal Figlio, mediatrice universale di grazia. E Gesù, a manifestar questo suo ufficio, le dà prima di spirare, per figlio san Giovanni e in san Giovanni tutti i Cristiani. – Quando dunque assistiamo alla Messa, trasportiamoci in ispirito sul Calvario, inginocchiamoci umilmente presso Maria, Madre del Salvatore e Madre nostra, e supplichiamola di trasfonderci in cuore qualche cosa dei sentimenti che la animavano a piè della Croce. Le strofe dello Stabat Mater ci suggeriranno ottime preghiere su questo punto:

Madre mia, fonte d’amore, / Fa che il grande tuo dolore / io senta e teco lacrimi. / Fa che tutto arda il cuor mio / Nell’amor di Cristo Dio, / Tal ch’io gli sia gradevole. / Santa Madre, in questo cuore / Deh! le piaghe del Signore / Validamente infiggimi! /Del tuo Figlio vulnerato, / Che è per me sì tormentato, / Le pene condividimi. / Fa ch’io pianga piamente, / Fammi a Cristo condolente, / Fin che mi duri il vivere. / Alla croce io teco stare / E il mio cuore associare / Nel pianto a te desidero. / Delle vergini o preclara, / Deh! non essermi più amara, / Fammi con teco piangere! / Fa ch’io porti la sua morte, / Fammi a lui in patir consorte / E di sue piaghe memore. / Sta alle piaghe io vulnerato, / Sta alla croce inebriato / E al sangue del tuo Unico.

È chiaro che entrare in questi sentimenti di Maria è un corrispondere al desiderio di Gesù, che volle che la Messa fosse un memoriale e una rappresentazione vivente della sua passione; è un partecipare ai sentimenti di Gesù stesso e un ricevere copiosamente i frutti del santo Sacrificio; è un serbarsi unito al divin Crocifisso in tutto il corso del giorno, offrendo con Lui e per Lui tutte le nostre azioni come altrettante vittime immolate dall’ubbidienza e dall’amore. La nostra vita allora si trasforma: in cambio di correr dietro al piacere come fanno i mondani, ci attacchiamo al dovere come Gesù si attaccò alla croce. La croce è per noi il divin Crocifisso; la abbracciamo amorosamente e presto conosciamo per esperienza la verità di quelle parole dell’Imitazione (Imit. L. II, c. 12, II, 2): « Nella croce è salute, nella croce è vita, nella croce è difesa dai nemici; nella croce è infusione di celeste soavità, nella croce è vigore di mente, nella croce è gaudio di spirito; nella croce è somma di ogni virtù, nella croce è perfezione di santità ». Ecco dunque che il Sacrificio della Messa ci fa amare e portare da forti la croce, e la croce è la via regia della perfezione cristiana.

CONCLUSIONE GENERALE.

È dunque pienamente vero che le grandi verità cristiane che siamo venuti esponendo sono verità che generano nell’anima la cristiana pietà.

1) Ci dicono l’infinita bontà e l’infinita sapienza del Padre che, volendoci adottare per figli, c’invia l’unico suo Figlio, il suo Verbo, e lo fa uomo come noi, perché, divenuto nostro fratello senza cessar d’esser Dio, ci possa comunicare una partecipazione di quella vita divina che attinge nel seno della divinità. Ci dicono l’amore infinitamente generoso di questo Dio fatto Uomo che, vissuto e morto per noi, ci monda dai nostri peccati e ci fa entrare nella famiglia divina coll’elevarci alla dignità di figli adottivi di Dio e incorporarci a quel Corpo mistico di cui egli è il Capo e noi le membra. Ci dicono l’amore santificatore dello Spirito Santo. Figli adottivi di Dio, membra e fratelli di Gesù Cristo, siamo pure templi dello Spirito Santo. Spirito di luce e di amore, che procede dal Padre e dal Figlio, viene ad abitare nell’anime nostre, le orna della grazia santificante che è vera partecipazione alla vita divina; v’infonde le virtù e i doni, e colla sua grazia attuale ci aiuta a coltivare tutto questo organismo soprannaturale inseritoci nel più intimo dell’anima. S’incomincia così a intravvedere la natura e la nobiltà di questa vita soprannaturale che, pur rispondendo a un arcano e profondo sospiro del nostro cuore posto gratuitamente in noi dal Padre celeste, supera tutte le nostre capacità naturali, tutte le nostre esigenze, tutto ciò che avremmo mai potuto desiderare nei più ambiziosi nostri sogni. Ci erompe allora dal cuore quel grido di riconoscenza e di amore: « Sia ringraziato Dio dell’ineffabile suo dono! Gratias Deo super inenarrabile dono eius » (IICor. IX, 15). Vedendo ciò che fanno per noi le tre divine Persone, desideriamo, vogliamo render loro amore per amore; e pensiamo che non potremo mai far troppo, che non faremo mai abbastanza per corrispondere alla infinita loro bontà. Se quindi Gesù ci chiede che siamo perfetti come è perfetto il Padre celeste, capiamo bene che nobiltà impone doveri e che con sforzi energici e costanti dobbiamo correggere i nostri difetti, acquistare le cristiane virtù, e accostarci così quanto più è possibile a quella perfezione ideale. Per riuscirvi, bisogna certo darci interamente a Dio; ma come potremmo negar qualche cosa a Colui che ci dà il proprio Figlio e con Lui tutti i suoi tesori? Ci diamo quindi a seguir Gesù Cristo, perfetto modello di vita cristiana. E Gesù ci dice, è vero, che bisogna rinunziare a noi stessi e portar la nostra croce; ma chi generosamente nol farebbe vedendo che il divino Maestro ci precede nella via regia del Sacrificio e che porta una croce molto più pesante della nostra, quella croce che avremmo dovuto portare noi per ragione dei nostri peccati? Ci sentiamo pure indotti a non negar nulla allo Spirito Santo che vive in noi e non può santificarci se non chiedendoci di collaborare prontamente e attivamente con Lui. Ma come dir di no a Colui che è il primo colla sua grazia ad aprirci la via, a suggerirci ciò che dobbiamo fare, e aiutarci a farlo? Ma poi, ad agevolarci il lavoro, non abbiamo forse gli esempi e i meriti di Gesù e l’intercessione così efficace di Colei che, essendo Madre di Gesù e Madre nostra, è la più potente delle mediatrici? È veramente così: la considerazione, la meditazione, la contemplazione dei misteri di Gesù, fonte della nostra vita soprannaturale, ci trae davvero con impeto irresistibile alla pratica delle più belle virtù.

2) Ma questo Gesù, che è pure il nostro Sommo Sacerdote, vuole farci partecipare anche al suo Sacerdozio e al suo Sacrificio. Comunica quindi ai suoi Sacerdoti il suo carattere sacerdotale e i suoi poteri e dà loro tal pienezza di grazia da diventare anch’essi arcani canali che, in nome suo e per i suoi meriti, distribuiscono alle anime la grazia; il che fanno coi sacramenti e col santo Sacrificio della Messa. Riescono così ad essere ai fedeli coadiutori possenti, mediatori secondari, dispensatori dei divini misteri. In sostanza noi non abbiamo da invidiar nulla ai contemporanei di Gesù: i Sacerdoti fanno discendere sull’altare per noi il Redentore, ci associano al suo Sacrificio e al suo Sacerdozio, ce lo danno nella santa Comunione e ci danno con Lui tutti i tesori celesti. A trarne profitto, si richiede, è vero, che ci uniamo al suo Sacrificio, perché nella nuova Legge il Sacerdote è nello stesso tempo sacrificatore e vittima; ma chi ricuserebbe di immolarsi con Colui e per Colui che quotidianamente s’immola per noi e ci applica i frutti del suo Sacrificio? per Colui che, coll’esempio e colla preghiera dei suoi rappresentanti visibili, ci agevola in modo singolare il nostro dovere? – Anche la Vergine santissima che, pur non avendo il carattere sacerdotale, fu associata in modo così eminente agli uffici del Figlio Sacerdote, invita coi suoi esempi e colle sue preghiere i fedeli a compiere gli uffici e i doveri del mistico sacerdozio a cui partecipano anche loro. Assistendo alla santa Messa a questo modo, non passivamente ma attivamente, come si addice a coloro che sono in un certo grado iniziati al regale sacerdozio di Cristo, i Cristiani ottengono una più larga parte dei frutti della Redenzione. Uniti al Sommo Sacerdote e ai visibili suoi rappresentanti sulla terra, sorretti dalla Madre di questo Sommo Sacerdote, investendosi dei sentimenti della vittima divina e prendendo parte alle sue disposizioni e alle sue virtù, divengono anch’essi, a loro modo, rappresentanti di Cristo, e possono sperare di avere in cielo parte alla sua gloria in quella misura che prendono parte sulla terra al suo Sacrificio. Membri del suo Corpo mistico, parteciperanno allora più che mai alla sua vita, e con Lui contempleranno e ameranno Dio per tutta l’eternità.

F I N E