DOMENICA XXII DOPO PENTECOSTE (2022)

(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R. Berruti & C. Torino 1950)

Semidoppio. – Paramenti verdi.

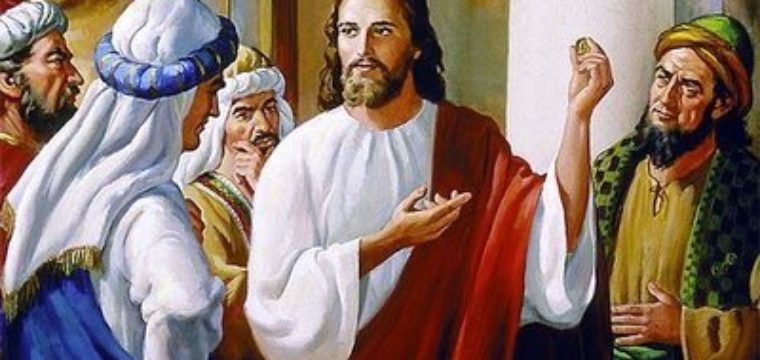

In quest’epoca le letture dell’Officiatura sono spesso tolte dal Libro dei Maccabei. Giuda Maccabeo, avendo udito quanto potenti fossero i Romani e come avessero sottomesso dei paesi assai lontani ed obbligato tanti re a pagar loro un tributo annuale, e d’altra parte sapendo che essi solevano acconsentire a quanto veniva loro chiesto e che avevano stretto amicizia con tutti coloro che con essi si erano alleati, mandò a Roma alcuni messi per fare amicizia ed alleanza con loro. Il Senato romano accolse favorevolmente la loro domanda e rinnovò più tardi questo trattato di pace con Gionata, e poi con Simeone che succedettero a Giuda Maccabeo, loro fratello. Ma ben presto la guerra civile sconvolse questo piccolo regno, poiché dei fratelli si disputarono tra di loro la corona. Uno di questi credette fare una mossa abile chiamando i Romani in aiuto; essi vennero infatti e nel 63 Pompeo prese Gerusalemme. Roma non soleva mai rendere quello che le sue armi avevano conquistato e la Palestina divenne quindi e restò una provincia romana. Il Senato nominò Erode re degli Ebrei ed egli, per compiacere costoro, fece ingrandire il Tempio di Gerusalemme e fu in questo terzo tempio che il Redentore fece più tardi il suo ingresso trionfale. Da quel momento il popolo di Dio dovette pagare un tributo all’imperatore romano ed è a ciò che allude il Vangelo di oggi. Questo episodio avvenne in uno degli ultimi giorni della vita di Gesù. Con una risposta piena di sapienza divina, il Maestro confuse i suoi nemici, che erano più che mai accaniti per perderlo. L’obbligo di pagare un tributo a Cesare era tanto più odioso agli Ebrei in quanto contrastava allo spirito di dominio universale che Israele era convinto di aver ricevuto con la promessa. Quelli che dicevano che si doveva pagarlo, avevano contro di loro l’opinione pubblica, quelli che dicevano che non si dovesse farlo, incorrevano nell’ira dell’autorità romana imperante e degli Ebrei che erano a questa favorevoli e che si chiamavano erodiani. I farisei pensavano dunque che forzare Gesù a rispondere a questo dilemma voleva sicuramente dire perderlo, sia davanti al popolo, sia davanti ai Romani, e che tanto dagli uni come dagli altri avrebbero potuto farlo arrestare. Per essere sicuri di riuscirvi gli mandarono una deputazione di Giudei che appartenevano ai due partiti, « alcuni dei loro discepoli con degli erodiani », dice S. Matteo. Questi uomini, per ottenere una risposta, cominciarono col dire a Gesù che sapevano come Egli dicesse sempre la verità e non fosse accettatore di persone; poi gli tesero un tranello: « È permesso o no pagare il tributo a Cesare?». Gesù, conoscendo la loro malizia, disse loro: « Ipocriti, perché mi tentate?» Poi, sfuggendo loro destramente, domandò che gli mostrassero la moneta del tributo, per forzarli, come sempre faceva in queste circostanze, a rispondere essi stessi alla loro domanda. Infatti, quando gli Ebrei gli ebbero presentato un danaro che serviva per pagare il tributo: « Di chi è questa effigie e questa iscrizione? » chiese loro. «Di Cesare», risposero quelli. Bisognava infatti per pagare il tributo, cambiare prima la moneta nazionale in quella che portava l’effigie dell’imperatore romano. Con questo scambio gli Ebrei venivano ad ammettere di essere sotto la dominazione di Cesare, poiché una moneta non ha valore in un paese se non porta l’effigie del suo sovrano. Acquistando dunque quel denaro con l’impronta di Cesare, riconoscevano essere egli il signore del loro paese, al quale essi avevano l’intenzione di pagare il tributo. « Rendete dunque a Cesare — disse loro Gesù — quello che è di Cesare ». Ma allora il Maestro, diventando ad un tratto il giudice dei suoi interlocutori interdetti, aggiunse: « Rendete a Dio quello Che è di Dio ». Ciò vuol dire: che appartenendo l’anima umana a Dio, che l’ha fatta a propria immagine, tutte le facoltà di quest’anima devono far ritorno a Lui, pagando il tributo di adorazione e di obbedienza. « Noi siamo la moneta di Dio, coniata con la sua effigie, dice S. Agostino – e Dio esige il suo denaro, come Cesare il proprio » (In JOANN.). « Diamo a Cesare la moneta che porta l’impronta sua, aggiunge S. Girolamo,, poiché non possiamo fare diversamente, ma diamoci anche spontaneamente, volontariamente e liberamente a Dio, poiché l’anima nostra porta l’immagine sfolgorante di Dio e non quella più o meno maestosa di un imperatore ». (In MATT.). – « Questa immagine, che è l’anima nostra – dice ancora Bossuet – passerà un giorno di nuovo per le mani e davanti agli occhi di Gesù Cristo. Egli dirà ancora una volta guardandoci: Di chi è quest’immagine e quest’iscrizione? E l’anima risponderà: di Dio. È per Lui ch’eravamo stati fatti: dovevamo portare l’immagine di Dio, che il Battesimo aveva riparato, poiché questo è il suo effetto e il suo carattere. Ma che cosa è diventata questa immagine divina che dovevamo portare? Essa doveva essere nella tua ragione, o anima cristiana! e tu l’hai annegata nell’ebbrezza; tu l’hai sommersa nell’amore dei piaceri; tu l’hai data in mano all’ambizione; l’hai resa prigioniera dell’oro, il che è un’idolatria; l’hai sacrificata al tuo ventre, di cui hai fatto un dio; ne hai fatto un idolo della vanagloria; invece di lodare e benedire Iddio notte e giorno, essa si è lodata e ammirata da sé. In verità, in verità, dirà il Signore, non vi conosco; voi non siete opera mia, non vedo più in voi quello che vi ho messo. Avete voluto fare a modo vostro, siete l’opera del piacere e dell’ambizione; siete l’opera del diavolo di cui avete seguito le opere, di cui, imitandolo, vi siete fatto un padre. Andate con lui, che vi conosce e di cui avete seguito le suggestioni; andate al fuoco eterno che per lui è stato preparato. O giusto giudice! dove sarò io allora? mi riconoscerò io stesso, dopo che il mio Creatore non mi avrà riconosciuto? » (Medit. sur l’Èvangile, 39e jour) In questo modo dobbiamo interpretare il Vangelo, in questa Domenica, che è una delle ultime dell’anno ecclesiastico e che segna per la Chiesa gli ultimi tempi del mondo. Infatti, a due riprese, l’Epistola parla dell’Avvento di Gesù, che è vicino. S. Paolo prega Dio che ha cominciato il bene nelle anime, di compierlo fino al giorno del Cristo Gesù », poiché è da Lui che viene la perseveranza finale. E l’Apostolo invoca appunto questa grazia: che « la nostra carità abbondi vieppiù in cognizione e discernimento, affinché siamo puri e senza rimproveri nel giorno di Gesù Cristo » (Epistola). In questo terribile momento, infatti se il Signore tiene conto delle nostre iniquità, chi potrà sussistere davanti a Lui? (Introito). « Ma il Signore è il sostegno e il protettore di coloro che sperano in Lui » (Alleluia), poiché « la misericordia si trova nel Dio d’Israele » (Intr., Segret.). E noi risentiremo gli effetti di questa misericordia se saremo noi stessi misericordiosi verso il prossimo. « Come bello è soave è per i fratelli essere uniti! » dice il Graduale. E dobbiamo esserlo soprattutto nella preghiera, all’ora del pericolo, poiché se gridiamo verso il Signore, Egli ci esaudirà » (Com.). E la preghiera eminentemente sociale e fraterna, alla quale Dio è più specialmente propizio, è la pregherà della Chiesa, sua sposa, che Egli ascolta ed esaudisce come fece il re Assuero, allorché, come ricorda l’Offertorio, la sua sposa Ester si rivolse a Lui per salvare dalla morte il popolo di Dio (v. 19a Domenica dopo Pentecoste). Il dono della perseveranza nel bene ci viene da Dio. San Paolo domanda a Dio di accordarlo ai Filippesi, che gli sono sempre stati uniti nelle sue sofferenze e nelle sue fatiche apostoliche e che egli ama, come Cristo Gesù stesso li ama. La loro carità dunque cresca continuamente, affinché il giorno dell’avvento di Gesù, colmi di buone opere, rendano gloria a Dio. « Se noi siamo attaccati ai beni che dipendono da Cesare, dice S. Ilario, non possiamo lamentarci dell’obbligo di rendere a Cesare quello che è di Cesare; ma dobbiamo anche rendere a Dio quello che gli appartiene in proprio, cioè consacrargli il nostro corpo, l’anima nostra, la nostra volontà » (Mattutino).

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Adjutórium nostrum ✠ in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram.

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

S. Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos ad vitam ætérnam.

R. Amen.

S. Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.

R. Amen.

V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.

R. Et plebs tua lætábitur in te.

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

R. Et salutáre tuum da nobis.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Introitus

Ps. CXXIX: 3-4

Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit? quia apud te propitiátio est, Deus Israël.

[Se tieni conto delle colpe, o Signore, o Signore chi potrà sostenersi? Ma presso di Te si trova misericordia, o Dio di Israele.]

Ps CXXIX: 1-2

De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi vocem meam.

[Dal profondo Ti invoco, o Signore: O Signore, esaudisci la mia supplica.]

Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit? quia apud te propitiátio est, Deus Israël.

[Se tieni conto delle colpe, o Signore, o Signore chi potrà sostenersi? Ma presso di Te si trova misericordia, o Dio di Israele.]

Kyrie

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Christe, eléison.

M. Christe, eléison.

S. Kýrie, eléison.

M. Kýrie, eléison.

S. Kýrie, eléison.

Gloria

Glória in excélsis Deo. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spíritu ✠ in glória Dei Patris. Amen.

Oratio

Orémus.

Deus, refúgium nostrum et virtus: adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, auctor ipse pietátis, et præsta; ut, quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur.

[Dio, nostro rifugio e nostra forza, ascolta favorevolmente le umili preghiere della tua Chiesa, Tu che sei l’autore stesso di ogni pietà, e fa che quanto con fede domandiamo, lo conseguiamo nella realtà.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses

Phil I: 6-11

“Fratres: Confídimus in Dómino Jesu, quia, qui cœpit in vobis opus bonum, perfíciet usque in diem Christi Jesu. Sicut est mihi justum hoc sentíre pro ómnibus vobis: eo quod hábeam vos in corde, et in vínculis meis, et in defensióne, et confirmatióne Evangélii, sócios gáudii mei omnes vos esse. Testis enim mihi est Deus, quómodo cúpiam omnes vos in viscéribus Jesu Christi. Et hoc oro, ut cáritas vestra magis ac magis abúndet in sciéntia et in omni sensu: ut probétis potióra, ut sitis sincéri et sine offénsa in diem Christi, repléti fructu justítiæ per Jesum Christum, in glóriam et laudem Dei”.

(“Fratelli: Abbiam fiducia nel Signore Gesù, che colui il quale ha cominciato in voi l’opera buona la condurrà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è ben giusto ch’io nutra questi sentimenti per voi tutti; poiché io vi porto in cuore, partecipi come siete del mio gaudio, e nelle mie catene, e nella difesa e nel consolidamento del Vangelo. Mi è, infatti, testimonio Dio come ami voi tutti nelle viscere di Gesù Cristo. E questa è la mia preghiera: che il vostro amore vada crescendo di più in più in cognizione e in ogni discernimento, si da distinguere il meglio, affinché siate puri e incensurati per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia, mediante Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio”).

AUGURI CRISTIANI DI UN APOSTOLO.

Che cosa dobbiamo noi Cristiani desiderare ed augurare a noi stessi e agli altri? dico così: a noi e agli altri, perché dovendo noi amare il prossimo come noi stessi, s’ha da desiderare agli altri ed augurare né più, né meno di quello che desideriamo ed auguriamo a noi. È un problema molto pratico, se si consideri il gran numero d’auguri che per consuetudine antica, si scambiano in mille circostanze diverse, anche fra noi Cristiani. I quali spesso, troppo spesso, ci auguriamo, quello stesso che si augurano fra di loro i pagani, come se il Cristianesimo non esistesse, come se nelle fatti specie non avesse un bel nulla da insegnarci. Opportunissima è al proposito l’Epistola paolina di questa domenica, nella quale San Paolo lascia libero sfogo al suo grande cuore. E dice ai suoi figli, ai Cristiani da lui convertiti, da lui rigenerati al fonte battesimale, quale sia l’oggetto precipuo e costante delle sue preghiere per loro. La preghiera, giova ricordarlo tra parentesi, è la forma cristiana dell’augurio. Il pagano augura, il Cristiano prega. Ordunque che cosa augura e prega il grande Apostolo ai suoi cari? Una carità in un aumento costantemente progressivo. « Chiedo a Dio che la vostra carità abbondi più e più ». Che cosa auguriamo noi istintivamente a quelli che amiamo? Lo si sa: salute e felicità. E dicendo salute, quando parliamo il linguaggio comune, fondato sulla comune psicologia, intendiamo la salute del corpo, e la felicità del tempo. Ebbene: noi Cristiani sappiamo che c’è una salute più preziosa della corporea: è la salute dell’anima; c’è una felicità più vera della comunemente intesa, è la felicità spirituale ed eterna. Tutto questo è nella carità. La carità cristiana, amore fervido di Dio e dei fratelli, unico moto con due poli ed estremità, la carità; l’ardore di essa è la vita dell’anima. Si vive di carità; senza essa si muore, muore la parte più vera, più intima, più umana di noi: « qui non diligîit, manet in morte. » E questo amore divino, divino sempre, divino ancora quando sembra diventare umano, è la gioia più profonda ed indistruttibile. L’amore profano con le sue gioie è un abbozzo della gioia che porta nell’anima l’amore celeste. Desiderare la carità agli altri (e a noi) significa desiderare (e chiedere, per conseguenza), la vita, la salute più vera e la felicità più completa. Lo sentiamo noi questo? ne siamo noi veramente convinti? Ecco, se mai, una buona occasione per ridestare in noi questa convinzione, per rettificare nella nostra anima, come dicono oggi, la scala dei valori. In cima a questa benedetta scala, che regola poi in pratica i moti, i voli della nostra anima; in cima la carità. Nella quale non si progredisce mai abbastanza e bisogna progredire sempre. Quando si è convinti della preziosità di una cosa qualsiasi, non se ne ha, non si crede mai di averne abbastanza, se ne desidera sempre di più. La carità è il nostro tesoro per eccellenza, il vero tesoro cristiano. Paolo la desidera, la prega ai fedeli sempre maggiore, in aumento continuo e indefinito. E sempre meglio. Fiamma più ardente e fiamma più pura. Progresso in quantità e in qualità. In che cosa l’Apostolo faccia consistere il miglioramento qualitativo, non è chiarissimo. Ma tra le interpretazioni in cui s’indugiano i critici, gli esegeti, la migliore mi par questa: la nostra carità S. Paolo desidera e prega diventi sempre più conscia (questo significa quello che il testo chiama progresso in scientia), alimentata cioè da una conoscenza sempre più chiara, esatta, profonda di Dio, Signor Nostro. – Meglio si vede una cosa o persona bella e più acceso ne ferve in noi il desiderio, nell’ordine naturale. Lo stesso nell’ordine soprannaturale: più, meglio, si conosce Dio e più e meglio lo si ama. E anche il prossimo nostro lo amiamo tanto più quanto più lo guardiamo, e vediamo in una luce divina colta, afferrata bene dal nostro occhio interiore. Ma lì nel prossimo ci vuol giudizio. San Paolo dice proprio: la carità divina verso Dio sempre più conscia; la carità verso il prossimo sempre più giudiziosa. Non si potrebbe dire di meglio.

P. G. Semeria: Le epistole delle Domeniche, Op. naz. Per il mezzogiorno d’Italia, Milano, 1939.

(Nihil obstat sac. P. De Ambroggi – Imprim. P. Castiglioni vic. Gen. Curia Arch, Mediolani, 1-3-1938)

Graduale

Ps CXXXII: 1-2

Ecce, quam bonum et quam jucúndum, habitáre fratres in unum!

[Oh, come è bello, com’è giocondo il convivere di tanti fratelli insieme!]

V. Sicut unguéntum in cápite, quod descéndit in barbam, barbam Aaron.

[È come l’unguento versato sul capo, che scende alla barba, la barba di Aronne. ]

Alleluja

Allelúja, allelúja

Ps CXIII: 11

Qui timent Dóminum sperent in eo: adjútor et protéctor eórum est. Allelúja.

[Quelli che temono il Signore sperino in Lui: Egli è loro protettore e loro rifugio. Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthæum.

Matt XXII: 15-21

In illo témpore: Abeúntes pharisæi consílium iniérunt, ut cáperent Jesum in sermóne. Et mittunt ei discípulos suos cum Herodiánis, dicéntes: Magíster, scimus, quia verax es et viam Dei in veritáte doces, et non est tibi cura de áliquo: non enim réspicis persónam hóminum: dic ergo nobis, quid tibi vidétur, licet censum dare Caesari, an non? Cógnita autem Jesus nequítia eórum, ait: Quid me tentátis, hypócritæ? Osténdite mihi numísma census. At illi obtulérunt ei denárium. Et ait illis Jesus: Cujus est imágo hæc et superscríptio? Dicunt ei: Caesaris. Tunc ait illis: Réddite ergo, quæ sunt Cæsaris, Cæsari; et, quæ sunt Dei, Deo.

( “In quel tempo, i Farisei ritiratisi, tennero consiglio per coglierlo in parole. E mandano da lui i loro discepoli con degli Erodiani, i quali dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei verace, e insegni la via di Dio secondo la verità, senza badare a chicchessia; imperocché non guardi in faccia gli uomini. Spiegaci adunque il tuo parere: È egli lecito, o no, di pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù conoscendo la loro malizia, disse: Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un danaro. E Gesù disse loro: Di chi è questa immagine e questa iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio”).

OMELIA

(G. Colombo: Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi; VI ediz. Soc. Ed. Vita e pensiero – Milano).

CESARE E DIO

Per tutta l’ultima settimana di sua vita mortale, Gesù fu assalito dai suoi nemici con un’esasperazione accanita e coperta. Volevano ad ogni costo ucciderlo, salvando però le apparenze legali. Vanno dunque da Lui e scaltramente gli dicono: « Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero, e non guardi in faccia a nessuno e non defletti minimamente quando si tratta della verità. Dicci, dunque: è permesso o no pagare la tassa a Cesare? La dobbiamo o non la dobbiamo pagare? ». La questione posta in questi termini era terribilmente insidiosa. Per le autorità romane, il rifiuto della tassa era un atto tale di ribellione da far mandare alla morte; ma agli occhi del popolo, pagare la tassa era il più odioso segno di sottomissione alla tirannia prepotente dello straniero. Che cosa avrebbe, ora, risposto Gesù? La risposta di Gesù fu semplice e decisa. Chiese di vedere una moneta e gliene presentarono una ch’era romana, con la sua brava faccia dell’imperatore circondata da queste parole: « Tiberio Cesare figlio del divo Augusto ». Allora domandò: « Di chi è questa faccia e di chi è questo nome? », « Di Cesare ». « Date dunque a Cesare quel ch’è di Cesare e a Dio quel ch’è di Dio ». In queste parole c’è una regola divinamente equilibrata, la sola che può dare al mondo l’ordine e la pace, la sola che può nel medesimo tempo conservare agli uomini la vera libertà. Agli Ebrei che, fieri del loro antico regime teocratico, rifiutavano ogni autorità di re o d’imperatore decisi a sottomettersi soltanto a Dio, Gesù insegna che bisogna rispettare e ubbidire anche le autorità costituite: « Date a Cesare quello che è di Cesare ». Ai Romani che, sostenendo il pregiudizio opposto, facevano dello Stato un potere assoluto, e davano a Cesare un ossequio illimitato, Gesù insegna che il potere politico ha dei limiti e non può violentare le leggi della coscienza e della fede che sono di Dio: « Date a Dio quello che è Dio ». A questo proposito si è rifatta oggi nel mondo tanta confusione e molti oscillano tra due estremi opposti: dall’anarchia e dall’individualismo esagerato che rifiutano l’autorità e il controllo dello Stato, sì giunge fino a certi nazionalismi assurdi, che soffocano la libertà e la personalità. Fra tanto strepito e smarrimento, il Vangelo soltanto ha una parola giusta da metterci; tanto giusta che dagli esagerati dall’una e dall’altra parte viene combattuta: combattuta perché gli uni la trovano troppo servile e gli altri troppo poco favorevole all’autorità dello Stato. Assalita sempre, spenta mai, la parola di Cristo, resta accesa sugli ondeggiamenti della storia come un faro di salvezza per gli uomini di buona volontà. – 1. DATE A CESARE QUEL CHE È DI CESARE. Che cosa deve dare un Cristiano a Cesare, cioè alla sua patria terrena e a quelli che la governano? a) Anzitutto la preghiera. S. Paolo in una lettera scrive queste raccomandazioni: « Vi supplico per prima cosa che facciate suppliche e voti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli costituiti in alte cariche, affinché possiamo menare vita quieta e tranquilla con tutta pietà ed onestà. Vi assicuro che questo sarà ben fatto e molto gradito al cospetto del Signore Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino al conoscimento della verità ». b) E poi deve amore. Il nostro divin Salvatore, che pure era disceso in terra per la salute di tutti gli uomini, diceva che voleva evangelizzare i suoi connazionali per i primi. Questi lo ripudiarono, ma Egli non cessò d’amare la patria sua che lo maltrattava. E pensando alla rovina imminente che sovrastava alla capitale, non poté trattenere le lagrime e pianse. Nessun patriota ha versato un pianto, così puro e intenso d’amore come quello!… Dobbiamo essere Cristiani, cioè imitatori di Cristo, anche nell’amore alla patria godere dei suoi trionfi, piangere delle sue sventure, cooperare alla sua prosperità. Ricordiamoci pure che l’amore vero non è mai scompagnato dal sacrificio. c) Il Cristiano deve saper fare molti sacrifici per la sua patria. Il sacrificio dell’ubbidienza alle leggi: e S. Paolo ne dà il motivo profondo, osservando che ogni potere viene da Dio, e chi resiste al potere legittimo resiste a Dio. Il sacrificio del proprio danaro: pagando senza inganni le imposte e persuadendoci che in certi momenti di crisi e angustia mondiale bisogna sobbarcarci anche a pesi straordinari, perché è necessario per il benessere sociale, e per l’indipendenza morale della patria. Il sacrificio del proprio tempo e delle proprie capacità, quando la patria ci affida un compito di responsabilità e di governo. Formiamoci intanto una coscienza diritta, inflessibile, religiosa anche per amore della nostra patria. C’è un’altra rivoluzione da fare, e bisogna avere il coraggio d’affrontarla: la riforma e il miglioramento interiore di ciascuno di noi. Solo i cittadini e i magistrati di coscienza incorrotta e disinteressata che fanno la prosperità di un popolo. Anche il sacrificio della vita ci può essere chiesto dalla patria in certe ore d’estrema necessità. E il Cristiano non deve mancare neppure alla prova più grande dell’amore: la morte. – 2. DATE A DIO QUEL CHE È DI DIO. La patria terrena però non è l’unico fine e nemmeno il principale. Educare delle generazioni fisicamente forti, addestrarle al pericolo, agili nel maneggio delle armi, abituare alla disciplina militare, è buona cosa, ma non è tutto. Lo scopo supremo della nostra vita sulla terra è di conoscere, amare, servire il Signore, per meritare poi dopo la morte di vederlo e goderlo per sempre in paradiso. Nessuno può toglierci o diminuirci in qualsiasi modo questa libertà di andare a Dio e di raggiungere la nostra piena felicità. A Tangeri, il 21 luglio dell’anno 298, si celebrava il giorno natalizio dell’Imperatore. Gli Ufficiali della legione Traiana avevano organizzato una festa patriottica con banchetti, baldorie invereconde, e sacrifici agli dei e al Genio del divo imperatore. Solo il centurione Marcello se ne stava in disparte, stomacato. I suoi camerati vollero costringerlo a partecipare alla festa come loro, e per il suo contegno l’accusavano di scarsa fedeltà all’esercito e alle sorti delle armi imperiali. Il centurione Marcello, convinto che quel festino era un’indegna profanazione, gettò a terra il cinturone militare e anche il bastone flessibile di legno di vite che era il segno del suo grado, e davanti alle insegne della legione fece questa dichiarazione: « Se non si può essere soldati che a condizione di offrire sacrificio agli dei e agli Imperatori, e di prostituire la mia coscienza, rinunzio al mio grado, ed esco dall’esercito ». Rimasero stupiti soldati ed ufficiali all’udire parole così inattese; poi lo afferrarono e lo trascinarono nel carcere militare. Il 30 ottobre fu processato. L’ufficiale giudiziario, di nome Agricolano, cominciò l’interrogatorio. « Militavi come centurione regolare? », Marcello rispose :« Sì ». Agricolano disse: « Che pazzia t’ha preso, da rinnegare il tuo giuramento e parlare in tal modo? ». Marcello rispose: « Servire e temere Dio, tu lo chiami pazzia? ». Agricolano soggiunse: « Hai proprio detto tutte le frasi di cui sei accusato? ». Marcello rispose: « Le ho dette ». « E hai gettato le armi? ». « Le ho gettate perché non m’era più lecito, come Cristiano, di portarle ». Allora Agricolano concluse: « Il caso del centurione Marcello è tale che deve essere punito per tutelare la disciplina militare ». E pronunziò la sentenza. « Ordino che sia decapitato Marcello, il quale, militando come centurione regolare, ha pubblicamente rinnegato il giuramento dichiarando di esserne disonorato, e inoltre ha proferito frasi ingiuriose ». Mentre veniva tratto al supplizio, si voltò indietro e disse ad Agricolano: « Dio ti dia bene, poiché non m’hai fatto applicare pene infamanti: così, di spada, conveniva che un centurione uscisse da questo mondo» (S. Colombo, Atti dei Martiri, S.E.L,, pag. 259, ss.). Dal commovente episodio emergono chiaramente due concetti: a) Il Cattolicesimo non è una religione nazionale. E come un giorno non si lasciò confondere con la politica dell’Impero Romano, così ora non può lasciarsi confondere con la politica di nessun Stato moderno. Esso è religione del Dio vero ed unico, del Dio Padre di tutti: perciò non è di nessuna nazione esclusivamente, ma di tutte le umane coscienze, senza distinzione di classe o di paese. Di fronte a Dio, di fronte al Cattolicesimo un selvaggio del Kenia è sullo stesso piano di un lord Inglese. b) Il martirio del centurione Marcello ci insegna ancora che il potere dello Stato ha dei limiti. La Religione è superiore alla politica, la vita eterna deve soprastare alla vita terrena; e la coscienza morale e religiosa ha le sue inviolabili libertà che nessuna legge d’un uomo può soffocare. Cesare non deve pretendere ciò che è di Dio; e se lo pretendesse, ogni vero Cristiano deve morire piuttosto che cedere. Per questa libertà, hanno saputo morire molti Cristiani in ogni secolo e anche nel nostro. – Machiavelli ha detto che la religione cristiana impedisce l’eroismo patriottico per la difesa e per la grandezza della patria, poiché avvezzando gli uomini a collocare nel paradiso le speranze e i desideri, li rende fiacchi e indifferenti per gli interessi di quaggiù (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, libro, II, cap. II). Di quando in quando c’è qualcuno che rimette a nuovo questo rugginoso ferramento e vuol farne un’arma d’offesa contro la Chiesa e impedirle di educare la gioventù, quasi ne fosse intrinsecamente incapace. Che il Cattolico, per ragione della sua fede nel paradiso, non possa essere patriota con giustizia e con libertà, patriota ardente fino all’eroica morte, questo è smentito dai fatti, è smentito dalla dottrina… Con maggiore slancio può morire sul campo di battaglia chi è certo che la vita data per Cesare gli viene resa da Dio, più grande e più bella. – – LA ROBA D’ALTRI. Non vi siete mai chiesto qual peccato nel mondo si detesti di più? Provate a pensarci. E vedrete che è quello contro al settimo comandamento: Non rubare. Non all’ateo, non al libertino, ma alla persona che, in qualsiasi modo, si appropria l’altrui, il mondo getta in faccia il suo anatema: « Tu sei un disonesto ». Onestà e disonestà per il mondo sono quindi in rapporto al non rubare. Ma se il furto è il peccato più aborrito e temuto dagli uomini, pure ben pochi se ne possono dire innocenti. E doveva essere così fin dal tempo di S. Giovanni Crisostomo al sec. IV, perché è lui che fa questa osservazione. Sul furto perciò mediteremo deducendo qualche pensiero dal Vangelo domenicale. Dare a ciascuno il suo: ecco la giustizia. Quella giustizia che gli uomini violano in due modi: o rubando o non restituendo roba già rubata. E quanto è facile rubare, altrettanto è poi difficile restituire. Sono questi i due pensieri della nostra riflessione. Ma prima è bene ricordare l’osservazione di S. Tommaso: perché Gesù Cristo parla prima di restituire a Cesare e poi a Dio? Non già che l’interesse del prossimo prevalga sull’interesse di Dio, ma perché nessuno può dare a Dio ciò che gli spetta, se prima non ha dato al prossimo ciò che gli è dovuto. Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari! – 1. È FACILE RUBARE. Il figlio di Sirach cercava da per tutto un uomo che avesse le mani nette dalla roba d’altri. E girando in cerca, vide una moltitudine di gente che correva dietro l’ingiustizia; gente che arricchiva troppo in fretta per arricchire onestamente; gente che, abbagliata dal luccicore dell’oro, non sapeva più distinguere il « tuo dal mio ». Dice la Sacra Scrittura: « Fatemi vedere un ricco senza macchia ed io lo chiamerò uomo miracoloso ». Quis est hic, et laudabimus eum? (Eccl., XXXI, 9). Sì, è davvero un miracolo della grazia di Dio che l’uomo si conservi lontano da ogni usurpazione verso il suo prossimo. Due sono le cause che ci spingono a trasgredire il « non rubare » del decalogo: l’attacco bramoso che ognuno sente alla roba del mondo, e la continua occasione in cui ci troviamo di poter facilmente, e senza rischio, appropriarci danaro o roba d’altri. Domandiamoci: perché, quando osserviamo un nostro vicino più ricco di noi, più benedetto negli affari di noi, dal mondo cupo della nostra natura si eleva un sentimento di gelosia, che diventa invidia, la quale se non è repressa, diventa rabbia di non possedere anche noi quanto egli, e più ancora? È l’avidità dei beni terreni che ci assale; è l’avarizia che non dice mai basta; è uno dei sette vizi capitali che ha radice in ogni cuor d’uomo. Fu questa cupidigia che insegnò le vie più losche dell’arricchire: l’usura, il contratto falso, il fallimento doloso, il furto sfacciato. Se a questa mal nata tendenza; aggiungete le minute occasioni che ogni giorno ci si offrono per rubare, abbastanza onorevolmente, si capisce perché il figlio di Sirach abbia cercato invano l’uomo con le mani nette dalla roba altrui. Un servo ha sempre tra le mani i beni del suo padrone: se non ha la coscienza più che timorosa, un po’ oggi e un po’ domani, sapreste calcolar voi quanto ruba in un anno? Un negoziante vende e compra continuamente: un decimetro di più quando si compra, un decimetro meno quando si vende, due pesi e due misure, ed egli crede di saper fare il proprio mestiere e invece fa il ladro. Un principale che defraudasse anche di mezza lira al giorno, i suoi operai, sa egli a quanto ammonta il suo furto ogni mese? Lo stipendiato che alla sera, sotto gli abiti, trafuga un ferro, un legno, un articolo del suo lavoro, non s’illuderà forse d’aver coscienza chiara? E tutti quelli che dopo aver contratto un debito si rifiutano di pagare, e aspetta un mese e pazienta un altro mese, fanno bestemmiare i creditori, forse che non rubano? Per rubare non è necessario forzare una toppa col grimaldello, o saltare entro una finestra di notte, ma basta aiutare, consigliare in qualsiasi modo un altro a rubare; basta comprare la roba rubata, basta ritenere la roba trovata. – 2. È DIFFICILE RESTITUIRE « Io voglio, o fratelli, — scrive S. Agostino nel libro delle cinquanta omelie — voglio raccontarvi ciò che ho visto, ciò che mi ha tanto commosso, perché ecciti in voi pure un forte sentimento di religione. Viveva a Milano un uomo, povero di beni terreni ma ricco di beni celesti. Un giorno per una via trovò una borsetta, l’aperse e vide luccicarvi dentro duecento monete d’oro. Per lui che viveva in caldo e in gelo nelle strettezze di un abbaino rappresentavano un patrimonio più che discreto. Lo illumina un sorriso di gioia, ma per un istante, poi il suo volto si fa scuro e triste: roba trovata non si può tenere. E si affliggeva più lui a possedere — benché innocentemente — danaro non suo, che non l’altro d’averlo smarrito. E non ha pace: quella borsa gli scotta nelle mani, nel petto lo soffoca, in casa gli brucia. S’informa, cerca e finalmente trova: mandò un grido di gioia. « Ah, sei tu! prendi ch’è tuo ». E gli buttò nelle mani la borsa e, levati gli occhi al cielo, sospirò come se si fosse sgravata una pietra dal petto. L’altro, per una giusta ricompensa, gli offre venti di quelle monete d’oro; ma il povero nasconde le mani dietro la schiena e si mostra offeso. L’altro insiste: « Prendete, è giusto: vi spettano ». « Non voglio, non mi spettano, tenetele ». Il padrone del danaro, commosso, lo guardava: guardava quegli abiti dimessi e smunti, quelle mani incallite sul lavoro opprimente, guardava impressi in quel volto onesto i segni della miseria. Preso, allora, da un sentimento vivo d’ammirazione per la nobiltà di quell’anima, gli abbandonò la borsa nelle mani, gridando « Tutto vostro: non pretendo più nulla ». « Ed io pretendo meno ancora di voi: niente è mio », ribatté il povero e, aprendo le mani, lasciò che la borsa cadesse per terra, facendo tintinnare le duecento monete d’oro. — Esempio memorabile — conclude S. Agostino — nobile gara di due anime oneste veramente! — Ma dove sono ora gli imitatori di questa lealtà? Dove sono anime così delicate riguardo alla roba degli altri, che non possono ritenere presso a sé un oggetto trovato? Non è più così: a molte coscienze non solo non pesa più la roba trovata, ma neppure la roba rubata. « Ma io non posso più restituire! » ecco il gemito di scusa di molti che non san decidersi al proprio dovere. « Non posso restituire, perché rovinerei la famiglia; rovinerei i miei figliuoli che innocenti della mia ingiustizia, ne porterebbero la pena s’io li privassi di una eredità che già aspettano ». A questa scusa rispondo con l’austera parola del Crisostomo: « E non è meglio rovinar la famiglia nei beni passeggeri di questo mondo, piuttosto che farla bruciare nell’inferno per tutta l’eternità? Quando i tuoi figliuoli avranno questa sostanza che tu hai rubato, credi tu che nelle loro mani cesserà d’essere roba rubata? E pensi forse che Dio la vorrà benedire e farla prosperare? No: le cose di cattiva origine hanno un pessimo fine » — Ci son altri che dicono: « Non posso restituire, altrimenti dovrei perdere la mia condizione in società, mettermi anch’io in qualche bottega ». Ricordate che in paradiso si può entrare vivendo in qualsiasi condizioni nella società, ma non si può entrare senza restituzione. — Altri ancora soggiungono: « Non posso restituire, perché mi mancherebbe il necessario per la vita ». A costoro si può rispondere. che vi è una Provvidenza in cui sono obbligati a confidare, e che certamente non li lascerà morir di fame quando avranno compiuto tutto il loro dovere. — Un’ultima scusa, la più futile, è di coloro che dicono: « Non posso restituire perché mi farei conoscere per chi sono: un ladro ». Ma non sanno dunque costoro per quante vie occulte si può fare la restituzione senza perdere il proprio onore? E se quelli a cui s’è derubato non esistessero più o non si potessero più rintracciare, ci sono sempre però i poveri, le chiese, le opere pie. Ma la roba rubata va restituita perché nessun ladro, nessun avaro, nessun ingordo entrerà in paradiso. Neque fures, neque avari, neque rapaces, regnum Dei possidebunt (I Cor., VI, 10). Se rincasando di notte, per un sentiero boschivo, un’ombra vi afferrasse per il petto e sibilasse: « o la borsa o la vita » e intanto sentiste alla gola la lama fredda d’un pugnale, che fareste voi? Vi lascereste uccidere? Non credo; ma gli buttereste il portafoglio e fuggireste. Ebbene non è un assassino, ma la giustizia di Dio che ci grida: « o la borsa rubata o la vita eterna! o restituzione o dannazione ». Perdiamo pure il denaro o la roba non nostra, ma sia salva l’anima. « Perde pecuniam ne perdas animam » (S. Agostino). – Un sarto lavorando nel suo mestiere aveva messo da parte alcuni ritagli di qualche considerazione. È troppo facile lasciarsi vincere dalle piccole cose: il sarto comincia con gli scampoli, il fabbro con i ritagli di ferro, il falegname con quelli del legno. Ma quel poverino d’un sarto venne in punto di morte e si vide arrivare al suo letto il diavolo, in atto d’alfiere che porti bandiera: una strana bandiera fatta di ritagli diversi, cuciti assieme. Egli, con sbarrate ciglia, li vedeva tutti; li distingueva: ecco quel ritaglio di velluto sottratto a un abito per signora; quell’altro è un pezzo d’orléans fatto avanzare dal taglio di un soprabito; ecco quel tabì, quel crépe, anche il tulle, anche lo zendado, perfino quella saglia a grossa spiga… tutti, tutti… E il diavolo, ridendo a pie’ del letto, gli faceva vento con quello stendardo, e glielo faceva fischiare nell’aria e ondeggiare sul volto. Ad ogni contatto il morente smaniava come se fosse scottato da una fiamma. Dio, per quella volta, gliela fece buona ancora, e guarì. Il sarto volle emendarsi e comandò alla moglie, ai figli, ai garzoni che ad ogni drappo che lo vedessero tagliare, gli dicessero: « ricordati della bandiera ». E non sapevano perché, ma lo sapeva bene il sarto. Questa bandiera ricordiamo anche noi, sempre che qualche po’ di roba altrui ci faccia gola; e temiamo che il diavolo non ce la porti, ghignando, sul letto dell’agonia per tormentarci in quel supremo istante. — A CIASCUNO IL SUO. Presso gli antichi violare i diritti del prossimo non sempre era delitto; anzi in qualche popolo il rubare, quando non ci si lasciava sorprendere in flagrante, non era punito dalla legge. Per Gesù Cristo, no: ad ognuno si deve dare il suo. Ledere i diritti del prossimo è un peccato come quello di ledere i diritti di Dio. Reddite Cæsari quæ sunt Cæsaris. I veri Cristiani hanno sempre sentito questa parola di giustizia.Nel 921 quando Roberto duca di Normandia col suo esempio indusse il suo popolo ad abbracciare la religione di Cristo e a ricevere il Battesimo, non s’intese più parlare di furto o di violenza in quella gente fino allora vissuta di rapina. Anzi era tale il rispetto che si aveva della roba altrui, che il duca Roberto avendo dimenticato, in un giorno di caccia, il suo mantello sopra un albero, tre anni dopo ripassando di là lo trovò sospeso come l’aveva lasciato. Forse non è con questa delicatezza di coscienza che noi conviviamo. Eppure cidiciamo Cristiani. Eppure ciascuno professa un grande orrore per il peccato di furto: e se si domandasse ad un uomo qualsiasi se talvolta si è impossessato della roba altrui, lo vedreste indietreggiare ed esclamare: « Questo poi, mai! Sarò un bestemmiatore,un bevitore, ma ladro no! ». Ma se nessuno ruba, come mai tanto spesso capita di sentire gente violata nei propri diritti?Esaminiamo la nostra coscienza se forse non ci rimorde di qualche coserella, in proposito. In due modi si viola la giustizia: col prendersi ciò che si dovrebbe lasciare, e col tenere ciò che si dovrebbe consegnare. – 1. COL Prendere. Se uno si mette sopra una strada e di notte assalta i viandanti e li spoglia; se uno entra nascostamente nella casa d’un altro e cerca di portar via roba o danaro costui è un ladro. Tutto il mondo si leva a condannarlo, a cacciarlo in prigione, e mettere in guardia! Bisognerebbe avere la mente guasta o il cuore degenerato per toccare il fondo di quest’abisso di miseria. Ci sono però altri modi più educati e galanti di prendersi la sostanza degli altri; contro questa specie di furto il mondo non grida perché vi è immerso fino alla gola e ciascuno cerca d’ingannare la coscienza dicendo: « Io faccio il mio interesse ». Ma davanti a Dio non è così: la sua legge parla poco, ma chiaro: date a Cesare quel ch’è di Cesare. Comincerò a spiegarmi con un esempio della Storia Sacra. Il vecchio Tobia era tanto povero e per di più gli era capitato la disgrazia di perdere anche la vista. Anna, la sua donna, era costretta ogni giorno ad andare a lavorare al telaio e dal lavoro delle sue mani portava in casa quel poco ch’era necessario per tirare innanzi. Accadde che una sera tornò con un capretto: Tobia ne udì il belato ed un sospetto lo angustiò. Sapeva bene che la moglie in una giornata non poteva averlo guadagnato e temette che la necessità, in cui vivevano, non l’avesse spinta a rubarlo. « Guarda bene, — disse il santo vecchio — che questo capretto non sia venuto per mala via; e se fosse così, restituiscilo a’ suoi padroni perché a noi non è lecito né di mangiare né di toccare la roba degli altri. In realtà ad Anna quel capretto era stato regalato, ma essa sdegnata rispose al marito: « Sì! fatti scrupolo di queste sciocchezze: intanto guarda in che miseria sei ridotto. Gli altri, che sono più avveduti di te, sanno godersela » (Tob.; II, 19-23). Com’è pieno di verità e di insegnamento questo episodio! Sembra raccolto dalla vita dei nostri giorni. Ma non tutti hanno la delicatezza di Tobia, e troppi ragionano con la coscienza di Anna. a) Molti genitori vedono che i figliuoli tornando dal lavoro portando in casa qualche oggetto, sia pure di poco valore, ma senza diritto: eppure tacciono, se non approvano. Se fanno qualche rimprovero, lo esprimono così: « Guarda che il padrone ci può cogliere e scacciare con una gran figura ». E non dicono che il Signore, il vero padrone, li ha già colti fin dalla prima volta. b) Oltre alla rapina e al furto, altri modi ci sono e più onorati ancora, per violare la giustizia. Forse che non si macchia la propria coscienza colui che consiglia il furto o aiuta a nascondere la roba di male acquisto? E non dite che questo è saper fare buoni affari; questo è rubare. c) C’è poi la frode: guardate i commerci degli uomini e li troverete pieni. Chi vende una merce per un’altra, chi falsifica i pesi, chi inganna sulle misure, chi non mantiene i patti stabiliti. E tutti costoro son persuasi di non rubare. (Sarò un bestemmiatore, sarò quel che volete, ma ladro poi mai!…). d) C’è l’usura: gente che approfitta delle necessità altrui per imprestare danaro ad un interesse superiore a quello che di solito si usa, e poi si vanta d’aiutare il prossimo. e) Ci sono anche i processi ingiusti. Capita, e non di raro, specialmente nelle questioni di eredità di ricorrere al tribunale per difendere del danaro che in coscienza si conosce di non poter tenere. E poi, se la sentenza riesce favorevole, si crede di essere in pace anche in faccia a Dio. Ma non è così. Reddite Cæsari quæ sunt Cæsaris. Davanti a Dio non si potrà mai essere in pace: se prima non si restituisce al suo padrone la cosa rubata. E se la cosa non si possiede più, si è obbligati a rendere un equivalente in danaro. E se il padrone è morto, si deve restituire ai’ suoi eredi; e se non ha eredi si deve dare in elemosina ai poveri. Solo dopo questo la coscienza può stare in pace e dire: « Ho dato a Cesare ciò che era di Cesare e a Dio ciò che era di Dio ». – 2. COL Tenere. S. Francesco da Paola prima di intraprendere un lungo viaggio per la Francia, si recò a far visita al re di Napoli. Questi gli si presentò con un bacile colmo di monete d’oro, perché ne prendesse per l’erezione di nuovi conventi. Il Santo le guardò un momento e poi con la mano fece cenno di rifiutarle. « Prendetene quante ne volete! Prendetene! » insisteva il re di Napoli. Allora il Santo disse: « Io non desidero il sudore e il sangue dei sudditi ». E dicendo così, prese una moneta, la spezzò, ed ecco! stillava sangue vivo. Il re di Napoli vide e non senza terrore. Dite, Cristiani: se un Santo o un Angelo, passando da casa nostra, spezzasse il danaro che noi possediamo, nessuna moneta gronderebbe sudore o sangue? Sudore di operai che hanno faticato nell’officina per settimane intere; sudore di vedove che agucchiano tutta la giornata per campare la vita; sudore di onesti padri di famiglia che hanno numerosi figli a cui preparare l’avvenire; sudore di orfani a cui fu contesa una giusta eredità. Fin tanto che si tiene danaro o roba tolta ingiustamente al prossimo, gronda sudore e sangue. Gronda sudore e sangue anche la cosa trovata di cui si conosce il padrone, ma che non si vuol restituire. Quando si trova un oggetto di valore si ha l’obbligo grave di farlo annunciare perché il proprietario venga a riprenderla. E se nonostante la buona diligenza usata il proprietario non risulta, quantunque non si abbia più nessun obbligo, è buona cosa largire in carità e in opere buone. Contro la giustizia vanno pure quelli che potendolo non pagano i debiti a tempo opportuno. Il creditore ha diritto di essere soddisfatto, poiché anch’egli ha interessi da compiere. È vero che talvolta si è nell’impossibilità di pagare, ma allora si ha l’obbligo di fare delle economie più rigorose, di tagliar via ogni superfluo, per rendersi, il più presto possibile, in grado di compiere il proprio dovere. Invece ci sono di quelli che hanno debiti e, senza darsene pensiero, non li pagano mai, e vivono senza imporsi delle restrizioni e che aggravano di giorno in giorno la loro situazione finanziaria. Questo non è secondo la nostra religione. Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari. – Sentite com’è significativa la leggenda di S. Medardo! Sui pascoli di Piccardia, il giovinetto custodiva le mandrie del padre suo. Un meriggio, mentre dormiva passò di là una ladro e gli portò via un torello che aveva al collo un campanello che serviva di richiamo a tutta la mandria. Il ladro con la sua preda fuggì lontano lontano, e confuso tra le sue bestie nella sua stalla legò il torello rubato. Ma anche quando l’animale ruminava anche di notte in riposo, il campanello sonava, sonava. Spaventato dal prodigio, il ladro glielo strappò dal collo, e lo nascose, sotto tanta roba, in una cassa: ma il campanello come prima sonava, sonava. Allora scavò un buco profondo nel suolo e lo seppellì con sassi e con terra, poi stette in ascolto: il campanello sonava ancora. Tremando e piangendo quell’uomo prese il torello e lo restituì a S. Medardo che sui pascoli di Piccardia custodiva le mandrie paterne. E il campanello cessò di suonare. Fermatevi un momento, Cristiani, e tendete l’orecchio nel silenzio della vostra coscienza. Non udite un simbolico campanello suonare? Colui che ha preso o ritiene roba e danaro del prossimo ha nel proprio cuore uno squillo continuo che dice « Se non restituisci, sei dannato ». Accettate un consiglio salutare: se le riflessioni che abbiamo dedotte dal Santo Vangelo vi hanno destato qualche pena, esponetela senza timore a un buon confessore, che vi insegnerà la maniera facile per riacquistare la pace con Dio, col prossimo, col vostro cuore. E il campanello, anche per voi, cesserà di suonare.

IL CREDO

Offertorium

Orémus

Esth XIV: 12; 13

Recordáre mei, Dómine, omni potentátui dóminans: et da sermónem rectum in os meum, ut pláceant verba mea in conspéctu príncipis.

[Ricòrdati di me, o Signore, Tu che dòmini ogni potestà: e metti sulle mie labbra un linguaggio retto, affinché le mie parole siano gradite al cospetto del príncipe.]

Secreta

Tua, Dómine, propitiatióne, et beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque præséntem hæc oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem.

[Per la tua clemenza, Signore, e per l’intercessione della beata sempre vergine Maria, l’offerta di questo sacrificio giovi alla nostra prosperità e pace nella vita presente e nella futura.]

Præfatio

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.

R. Dignum et justum est.

de sanctissima Trinitate

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternǽque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in majestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre quotídie, una voce dicéntes:

[È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: che col Figlio tuo unigénito e con lo Spirito Santo, sei un Dio solo ed un solo Signore, non nella singolarità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Cosí che quanto per tua rivelazione crediamo della tua gloria, il medesimo sentiamo, senza distinzione, e di tuo Figlio e dello Spirito Santo. Affinché nella professione della vera e sempiterna Divinità, si adori: e la proprietà nelle persone e l’unità nell’essenza e l’uguaglianza nella maestà. La quale lodano gli Angeli e gli Arcangeli, i Cherubini e i Serafini, che non cessano ogni giorno di acclamare, dicendo ad una voce:]

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Preparatio Communionis

Orémus: Præcéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti audémus dícere:

Pater noster,

qui es in cælis. Sanctificétur nomen tuum. Advéniat regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem:

R. Sed líbera nos a malo.

S. Amen.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

Panem cæléstem accípiam, et nomen Dómini invocábo.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

V. Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

COMUNIONE SPIRITUALE

Communio

Ps XVI: 6

Ego clamávi, quóniam exaudísti me, Deus: inclína aurem tuam et exáudi verba mea.

[Ho gridato verso di Te, a ché Tu mi esaudisca, o Dio: porgi il tuo orecchio ed esaudisci le mie parole.]

Postcommunio

Orémus.

Súmpsimus, Dómine, sacri dona mystérii, humíliter deprecántes: ut, quæ in tui commemoratiónem nos fácere præcepísti, in nostræ profíciant infirmitátis auxílium.

[Ricevuti, o Signore, i doni di questo sacro mistero, umilmente Ti supplichiamo: affinché ciò che comandasti di compiere in memoria di Te, torni di aiuto alla nostra debolezza.]

PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)

RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE (1)

ORDINARIO DELLA MESSA