L’ORDINARIO DELLA MESSA

LA SPIEGAZIONE DELLE CERIMONIE

[L. GOFFINÉ: Manuale per la santificazione delle

Domeniche e delle feste. Ed. Besançon, trad. p. Mauro Ricci delle Scuole Pie;

Firenze, 1869]

Andando in

chiesa meditiamo questi pensieri:

Noi entreremo nel tempio del Signore, l’adoreremo nel luogo che Egli ha scelto per sua dimora; santo e terribile è questo luogo: è la casa di Dio e la porta del cielo.

Nel prendere

l’acqua benedetta si dica:

Voi mi laverete da’ miei peccati, o

Signore, ed io sarò purificato; mi bagnerete del vostro sangue e diverrò più

candido della neve. Create in me un cuor puro, o mio Dio! e rinnovate

nell’intimo dell’anima mia lo spirito di rettitudine e di giustizia. – O

potenze dell’anima mia! o affetti del mio cuore! Venite, adoriamo Gesù Cristo

nell’augusto Sacramento; prostriamoci dinanzi a Lui, perché Egli è il Signore

Dio nostro.

All’aspersione dell’acqua benedetta.

Nell’anno.

La Chiesa, con la cerimonia dell’aspersione vuol dirci che dobbiamo sempre assistere al sacrificio della nuova legge con somma purezza di cuore.

Asperges me, Domine,

hyssopo, et mundabor;

lavais me, et super nivem

dealbabor

Miserere mei,

Domine,

secundum magnam

misericordiam

tuam;

Gloria Patri,

etc.

V.: Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam;

R. : Et salutare tuum da nobis.

V.: Domine exaudi Orationem meam.

R.: Et clamor

meus ad te veniat.

V.: Dominus

vobiscum,

R.: Et cum

spiritu tuo.

Oremus.

Exaudi nos. Domine Sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, et mittere digneris sanctum Angelus tuum de cœlis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et defendat omnes habitantes in hoc habitaculo; per Christum Dominum nostrum. Amen.

[Voi mi aspergerete con l’issopo, o Signore, ed io sarò purificato; Voi mi laverete, ed io vincerò la neve in candore.

Pietà di me, o Signore, secondo la grande vostra misericordia.

Gloria al Padre

etc.

V.: Mostrateci, Signore, la vostra misericordia;

R.: E concedete a noi la grazia di salvarci.

V.: Signore, esaudite la mia preghiera.

R.: E la mia voce salga sino a Voi.

V.: Il Signore, sia con voi.

R.: E con lo

spirito vostro.

Orazione. Esauditeci, o santo Iddio, Padre onnipotente, e degnatevi d’inviar dal cielo il santo Angelo vostro perché custodisca, difenda tutti coloro che sono qui radunati: vi domandiamo questa grazia per Gesù Cristo Signor Nostro. Così sia.]

Nel tempo pasquale.

Vidi aquam egredieutem de tempio a latere dextero, alleluia; et omnes ad quos pervenit aqua ista,salvi facti sunt, et dicent: Alleluia, alleluia.

Confitemini Domino, quoniam bonus; quoniam in sæculum misericordia ejus;

[Vidi un’acqua che usciva dal santuario al destro lato, alleluia; e tutti quelli che furono abbeverati di quest’acqua saranno salvi e canteranno: alleluia, alleluia.

Lodate il Signore, perché è buono, e la sua misericordia si estende a tutti i secoli dei secoli. Così sia.]

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in sæcula sæculorum. Amen

[Gloria al Padre, al Figliuolo e allo Spirito Santo, oggi e sempre, come fia dal principio ed in tutti i secoli dei secoli. Così sia.]

Dicasi il V. Ostende etc. Allelúia e l’orazione che sopra.

Prima della Messa.

Mi presento innanzi all’altare, o mio Signore, per assistere al vostro divin Sacrifizio. Preparate voi stesso il mio cuore ai dolci effetti della vostra grazia; fermate i miei sensi, reggete il mio spirito; cancellate col prezioso vostro sangue tutti i peccati dei quali mi vedete colpevole: io li detesto per vostro amore, ed umilmente ve ne domando perdono. Fate, o dolce Gesù, che unendo le mie intenzioni alle vostre, io mi consacri interamente alla vostra gloria, come Voi vi sacrificate per la mia salvezza. Così sia.

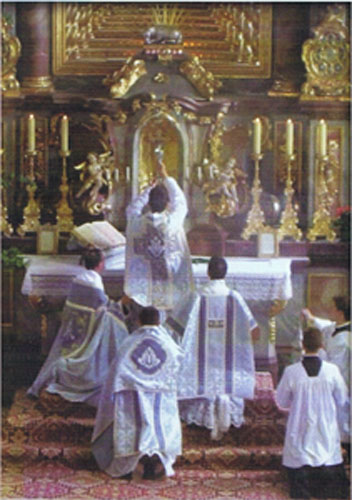

Il Sacerdote a pie’ dell’altare.

L’umile posizione del Sacerdote denota l’abbassamento del Verbo eterno nel mistero della Redenzione. Rechiamoci alla mente l’orto degli ulivi, dove Gesù Cristo si portò accompagnato dai suoi Discepoli: e dopo essersi un poco allontanato da loro, pregò col viso prostrato a terra ed accettò il doloroso calice della passione. Con questa ricordanza dobbiamo recitare le seguenti preghiere (Ps. XLII):

In

nómine Patris, ✠ et

Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

[Nel

nome del Padre ✠

e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.]

V.: Introíbo ad altáre Dei.

R.: Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.

V.: Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta: ab hómine iníquo et dolóso érue me.

R.: Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me reppulísti, et quare tristis incédo, dum afflígit me inimícus?

V.: Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in montem sanctum tuum et in tabernácula tua.

R.: Et introíbo ad altáre Dei: ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.

V.: Confitébor tibi in cíthara, Deus, Deus meus: quare tristis es, ánima mea, et quare contúrbas me?

R.: Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi: salutáre vultus mei, et Deus meus.

V.: Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R.: Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saecula sæculórum. Amen.

V.: Introíbo ad altáre Dei.

R.: Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.

[V. Mi appresserò all’altare di Dio.

R. A Dio che dà letizia alla mia giovinezza.

V. Siate mio giudice, o mio Dio, e prendete la mia difesa contro gli empi e liberatemi dall’uomo iniquo e ingannatore.

R. Voi siete, o Dio il mio sostegno; perché dunque mi avete respinto? e perché mi lasciate nel duolo e nella tristezza sotto l’oppressione dei miei nemici?

V. Fate risplendere su me la vostra luce e verità: esse mi guideranno al vostro santo monte e mi introdurranno al vostro santuario.

R. Mi appresserò all’altare di Dio; e mi presenterò davanti a

Dio, che riempie l’anima mia d’una gioia sempre nuova.

V. Canterò

sull’arpa le vostre lodi, mio Signore e mio Dio: anima mia, perché dunque stai sì afflitta?

Perché sei tu inquieta?

R. Spera in Dio, perché io celebrerò ancora le sue

misericordie: Egli sarà di nuovo il mio Salvatore ed il mio Dio.

V.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

R. Come

era in principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

V. Mi

appresserò all’altare di Dio;

R. Io mi presenterò davanti a Dio, che riempie l’anima mia d’una gioia sempre nuova].

Dalla Domenica di Passione fino al Giovedì Santo, e alle Messe dei Morti, si dice così:

V. Introíbo ad altáre Dei.

R. Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.

[V. Mi appresserò all’altare di Dio.

R. A Dio che dà letizia alla mia giovinezza.]

V.

Adjutorium nostrum in nomine Domini

R. Qui fecit cælum et terram.

[V. Il nostro soccorso è nel nome del Signore:

R.. Il quale ha fatto il cielo e la

terra.]

Dopo il Confiteor del Sacerdote il servente

risponde:

V. Misereátur tui omnípotens

Deus, et, dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam.

R. Amen.

[M. Dio onnipotente, abbia pietà di te, e, perdonati i tuoi

peccati, ti conduca alla vita eterna.

S. Amen.]

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper

Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis

Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi, pater: quia peccávi nimis

cogitatióne, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo

precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum

Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te,

pater, orare pro me ad Dóminum, Deum nostrum.

[Confesso a Dio onnipotente, alla beata sempre Vergine Maria, al

beato Michele Arcangelo, al beato Giovanni Battista, ai Santi Apostoli Pietro e

Paolo, a tutti i Santi e a te, o padre, di aver molto peccato, in pensieri,

parole ed opere: per mia colpa, per mia colpa, per mia grandissima colpa. E

perciò supplico la beata sempre Vergine Maria, il beato Michele Arcangelo, il

beato Giovanni Battista, i Santi Apostoli Pietro e Paolo, tutti i Santi, e te,

o padre, di pregare per me il Signore Dio nostro.]

Il Sacerdote prega per gli astanti e per sé medesimo:

S.

Misereátur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis nostris, perdúcat nos

ad vitam ætérnam.

R.

Amen.

S.

Indulgéntiam, ✠

absolutionem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens et

miséricors Dóminus.

R.

Amen.

[S. Dio onnipotente abbia pietà di noi e, rimessi i nostri

peccati, ci conduca alla vita eterna.

R. Amen.

S. Il Signore onnipotente e misericordioso ✠ ci accordi

l’indulgenza, l’assoluzione e la

remissione dei nostri peccati. R. Amen.]

V. Deus, tu convérsus vivificábis nos.

R. Et

plebs tua lætábitur in te.

V.

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

R. Et

salutáre tuum da nobis.

V.

Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et

clamor meus ad te véniat.

V.

Dóminus vobíscum.

R. Et

cum spíritu tuo.

[V. Volgendovi a noi, o Dio, ci darete una vita nuova.

R. E il

vostro popolo si rallegrerà in Voi.

V.

Mostrateci, o Signore, la vostra misericordia.

R. E

concedeteci la vostra salvezza.

V. O

Signore, esaudite la mia preghiera.

R. E il

mio grido si innalzi fino a fino a Voi.

V. Il

Signore sia con voi.

R. E con

lo spirito tuo.]

Il Sacerdote

sale all’altare; ma è compreso da spavento a misura che egli s’inoltra: sente

che quella terra e santa, e trema sotto i passi di un peccatore.

Orémus,

Aufer a nobis, quœsumus, Dómine, iniquitátes nostras: ut ad Sancta sanctorum puris mereámur méntibus introíre. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.

[Preghiamo:

Togli da noi, o Signore, le nostre iniquità: affinché con ànimo puro possiamo entrare nel Santo dei Santi. Per Cristo nostro Signore. Amen.]

Orámus

te, Dómine, per mérita Sanctórum tuórum, quorum relíquiæ hic sunt, et ómnium

Sanctórum: ut indulgére dignéris ómnia peccáta mea. Amen.

[Preghiamo: Ti preghiamo, o Signore, per i mériti dei tuoi Santi dei quali son qui le relíquie, e di tutti i tuoi Santi: affinché ti degni di perdonare tutti i miei peccati. Amen.]

All’Introito.

Introito significa entrata:

si canta mentre il Sacerdote si dispone a venire all’altare; e le parole di

cui è composto esprimono il desiderio che ci siano applicati i meriti della

Redenzione. Onoriamo l’arrivo di Gesù Cristo al Calvario per consumare il suo sacrificio;

apriamogli i nostri cuori e consacriamoli a servirlo.

Preparati, anima mia, ad andare dinanzi

al tuo Dio; la sua giustizia e la sua misericordia si uniscono insieme a tuo

favore nel tempo del sacrificio; attestagli la riconoscenza dovuta; offri a lui

quell’impero che Egli merita sul tuo cuore, da lui stesso creato, e riscattato

e ricolmo ogni giorno di benefizi.

Oramus te, Domine, per merita sanctorum tuorum,quorum reliquiae hic sunt, et omnium Sanctorum ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen.

«

Ho gridato verso di voi, Signore, dall’abisso della mia miseria. Ah! se voi

esaminaste con rigore le mie iniquità, non potrei sostenere la vostra presenza.

Venite a togliermi dal peccato, ed a mostrarmi la via che conduce a voi. Gloria

al Padre etc. »

Al Kyrie.

Il Kyrie è un’espressione di dolore misto a confidenza nella misericordia di Dio; le prime tre invocazioni sono dirette al Padre, le seconde al Figlio, le ultime tre allo Spirito Santo: si ripete questa medesima preghiera per onorare l’unità di natura in Dio. Son distinte le invocazioni per riconoscere la distinzione delle Persone; e si fanno in ugual numero per manifestare come ciascuna Persona ha tutte le perfezioni divine. Adoriamo l’augusta Trinità, supplicandola a perdonare tutti i nostri peccati.

V. Kyrie, eleison.

R. Kyrie, eleison.

V.. Kyrie, eleison.

R. Kriste, eleison.

V. Kriste, eleison.

R. Christe, eleison.

V. Christe, eleison.

R. Christe, eleison.

V. Kyrie, eleison.

R. Kyrie,

eleison.

V. Kyrie,

eleison.

[V. Signore, pietà di noi.

R. Signore,

pietà di noi.

V. Signore, pietà di noi.

R. Gesù, pietà

di noi.

V. Gesù, pietà di noi.

R. Gesù, pietà

di noi.

V. Signore, pietà di noi.

R. Signore, pietà di noi.

V. Signore, pietà di noi.]

Inno degli Angeli.

Le prime parole del Gloria vennero

dal cielo alla nascita del Signore; le rimanenti sono come lo sviluppo di

questo solenne esordio: rendiamo a Dio la gloria che a Lui è dovuta, domandiamogli

la pace che il mondo non può dare e che gli Angeli annunziarono alla terra.

Gloria

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax homínibus bonæ

voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias

ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater

omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine

Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Qui

tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram

Patris, miserére nobis. Quóniam

tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum

Sancto Spíritu ✠ in

glória Dei Patris. Amen.

[Gloria

a Dio nell’alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi Ti

lodiamo. Ti benediciamo. Ti adoriamo. Ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per

la tua gloria immensa. Signore Iddio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio

del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i

peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del

Padre, abbi pietà di noi. Poiché Tu solo il Santo. Tu solo il Signore. Tu solo

l’Altissimo, Gesù Cristo. Con lo Spirito Santo ✠ nella gloria di Dio Padre. Amen.]

Alla Collètta.

Si dice Collètta, perché è una

preghiera fatta in nome dei Fedeli riuniti, ed è il compendio di tutte le loro domande;

si chiude nel nome di Gesù Cristo, per mostrare che non abbiamo accesso a Dio,

se non per Colui che si è aggravato del peso delle nostre iniquità. Raccomandiamo

alla s. Vergine ed ai Santi la particolare intenzione, onde venimmo all’altare,

dicendo: Concedetemi, Signore, per l’intercessione della s. Vergine e degli

altri Santi, che la Chiesa onora in questo giorno, tutte le grazie che il

vostro ministro a voi domanda: riempite il cuor mio di amore per voi, di

riconoscenza per i vostri benefizi, di avversione ai miei mancamenti, e di

carità per il mio prossimo: la stessa preghiera io vi fo per le persone per le

quali sono obbligato di pregare. Non merito d’essere esaudito, o mio Dio; ma vi

domando queste grazie per i meriti di Gesù Cristo, vostro Figlio. Così sia.

V. Dominus vobiscum;

R. Et cum spiritu tuo.

All’Epistola

La prima lezione della Messa è chiamata Epistola,

perché il più delle volte è tratta dalle lettere canoniche degli Apostoli;

sebbene ritenga questo nome anche nelle Messe ove è tratta dagli altri libri

della s. Scrittura. Ascoltiamola come se fosse stata diretta a noi stessi da

uno dei Profeti, o da uno degli Apostoli.

Parlate, o Signore, il vostro servo vi

ascolta; dite al suo cuore qualche parola di quelle che diceste ai Profeti ed agli

Apostoli vostri. Ecco, anima mia, quanto il Signore ci dice per le loro labbra:

« Lasciate il male, appigliatevi al bene; il regno di Dio non lo possederanno i

cattivi. Abbiate per regola della vita la fede, la pietà, la giustizia, la carità; faticate a riportar la corona celeste; amatevi gli uni gli altri: non v’intiepidite nel servizio di Dio; abbiate il fervore dello spirito; siate pazienti nelle afflizioni; pregate di continuo; onorate coloro che fanno le veci del Signore: amate i vostri fratelli, beneficate i persecutori. »

Il

Graduale. Il salmo che

segue alla lettura dell’ Epistola si chiama Graduale, perché si cantava sui gradini del luogo donde si

leggevano le sante Scritture.

Alleluja è un’espressione

di felicità che si ode continuamente nel cielo, dice l’Apostolo s. Giovanni;

perciò la Chiesa lo pone in principio dei sentimenti di gioia, che essa fa

udire alla vista del santo Vangelo.

La Prosa è

un’esposizione della festa, che la Chiesa celebra.

Il

Tratto, nei giorni

dedicati alla tristezza e al pentimento, tien luogo dell’Alleluja e

della Prosa, ed è un’espressione di dolore e di penitenza.

Chi pone la sua fiducia nell’Altissimo

riposa in pace sotto la protezione del reggitor dell’universo; egli dirà al

Signore: « Voi siete il mio protettore e il mio rifugio, Voi il mio Dio, in cui

ripongo tutta la mia speranza; voi mi librerete dalle insidie del nemico e dai

mali a me sovrastanti. Sì, il Signore mi coprirà della sua ombra, ed io

riposerò sotto le sue ali: la sua tenerezza mi coprirà come di un elmo; né io

avrò a temere il terror della notte, né i dardi che percuotono nel giorno. Il

Signore mi ha affidato alla custodia dei suoi Angeli, perché mi custodiscano in

tutti i miei passi. Egli ha sperato in me, dice il Signore, ed io lo libererò,

sarò il suo difensore, perché ha conosciuto il mio nome: esclamerà verso di me,

ed io l’esaudirò; sarò con lui nelle tribolazioni, lo libererò, e lo incoronerò

di gloria. »

Il Sacerdote si curva in mezzo all’altare con le mani giunte, e dice:

Munda cor meum, ac labia mea, omnípotens

Deus, qui labia Isaíæ Prophétæ cálculo mundásti igníto: ita me tua grata

miseratióne dignáre mundáre, ut sanctum Evangélium tuum digne váleam nuntiáre. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.

[Purificate il mio cuore e le mie labbra, o

Dio onnipotente, come purificaste le labbra del vostro profeta Isaia con un

carbone acceso; purificatemi in guisa che io possa annunziare degnamente il

vostro santo Vangelo. Per il Cristo nostro Signore. Amen.]

Jube, Dómine, benedícere. Dóminus sit in

corde meo et in lábiis meis: ut digne et competénter annúntiem Evangélium suum.

Amen.

[Signore, datemi la vostra

benedizione. Il Signore mi sia nel mio cuore e sulle mie labbra: affinché io

degnamente io annunzi la sua santa parola. Così sia.]

Al Vangelo

Qui non più i Profeti e gli Apostoli c’istruiscono, ma parla il Signore medesimo: sorgiamo in piedi sicché la nostra compostezza esprima rispetto e docilità; e faccia conoscere che siamo pronti a seguire Gesù Cristo, a servirlo e a combattere per Lui: segniamoci la fronte, le labbra e il cuore col sacro segno della Croce; questo segno armi la nostra fronte contro il rispetto umano; santifichi le nostre labbra, ponendo sovr’esse la saggezza e la verità; purifichi il nostro cuore, e lo avvalori contro le seduzioni del mondo e dell’inferno.

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

[ V. Il Signore sia con voi.

R. E con il tuo spirito.]

Initium

vel sequéntia +︎ sancti Evangélii, etc.

R. Gloria tibi, Domine!

[Il principio o seguito del Santo Vangelo, etc.

R. Sia Gloria a voi, o

Signore!]

Gesù disse ai suoi discepoli; « Se

alcuno vuol venire dietro di me, rinunzi a sé medesimo, si carichi della sua

croce, e mi segua. Amate Dio con tutto il vostro cuore, con tutta l’anima vostra,

con tutte le vostre forze: amate il prossimo vostro come voi medesimi.

Sforzatevi di entrare per la porta stretta che conduce alla vita; pochi sono che

ne trovano l’entrata. Cercate sopra tutto il regno di Dio e la sua giustizia.

Non giudicate, e non sarete giudicati; perdonate, e vi sarà perdonato. Vegliate

e pregate, e non soccomberete nella tentazione. Chi persevererà sino alla fine,

costui sarà salvo. »

Felici, o mio Salvatore, quelli che

pongono in pratica la vostra legge! Concedetemi la grazia di meditare spesso la

vostra santa parola, e di farla fruttare con la rinunzia a me stesso, con l’esercizio

della carità, e la perseveranza nel vostro amore.

Simbolo di Nicea.

Il Credo si compone di tre distinte

parti: la prima riguarda il Padre e le opere della creazione; la seconda il

Figlio e le opere della Redenzione, la terza lo Spirito Santo e le opere della

santificazione. La Chiesa, facendolo recitare alla fine del santo Vangelo, vuol

che facciamo professione di credere tutto quanto esso racchiude, e che ci

prepariamo all’immolazione della vittima senza macchia, aderendo di spirito e

di cuore alle verità da Dio rivelate.

Credo

Credo

in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cœli

et terræ, visibílium ómnium et in visibílium. Et in unum Dóminum Jesum

Christum, Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia sæcula.

Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum,

consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui

propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de coelis. Et

incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine: Et homo factus est.

Crucifíxus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. Et

resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in coelum: sedet ad

déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos:

cujus regni non erit finis. Et

in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit.

Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per

Prophétas. Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum

baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et

vitam ventúri sæculi. Amen.

[Credo

in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte

le cose visibili ed invisibili; e nel solo Signore, Gesù Cristo, unigenito

Figliuolo di Dio; nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, lume da

lume, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa consustanziale al

Padre: per cui sono state fatte tutte le cose. Il quale per noi uomini e per la

nostra salvezza discese dal cielo. E s’incarnò per opera dello Spirito Santo

nel seno di Maria Vergine: e si fece uomo. Fu ancora per noi crocifisso sotto

Ponzio Pilato, patì e fu sepolto. E risorse il terzo giorno, secondo le

Scritture; ed ascese al cielo ove siede alla destra del Padre. E di nuovo ha da

venire con gloria a giudicare i vivi e i

morti: e il regno di Lui non avrà fine. E nello Spirito Santo, Signore e

vivificante, che procede dal Padre e dal Figliuolo, che con il Padre e il Figliuolo

si adora, insieme si glorifica e ha parlato per mezzo dei Profeti. Credo la

Chiesa: Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Confesso un solo battesimo in

remissione dei peccati; ed aspetto la risurrezione dei morti. E la vita ✠ del secolo avvenire.

Amen.]

All’ Offertorio.

L’antifona dell’Offertorio talvolta è una preghiera, tal altra una parola di lode. Sovente è un’istruzione che rammenta l’antica usanza dei Cristiani che portavano la loro offerta all’altare. Il pane benedetto che si offre la Domenica alla Messa parrocchiale è un segno di carità tra i fedeli che assistono alla Santa Messa; e fa le veci delle agape celebrate nei primi tempi del Cristianesimo, in memoria della cena che Gesù Cristo fece coi suoi Discepoli prima dell’istituzione dell’Eucarìstia.

Mi consacro tutto a voi, o mio Dio,

nella semplicità dell’anima mia; conservatemi sino alla fine questo spirito di

sacrifizio. Unisco il mio cuore contrito ed umiliato alla vittima santa che il

sacerdote vi offre: lasciatevi placare o Signore, dai nostri voti e dalla

nostra offerta.

Offerta

dell’Ostia a Dio Padre.

L’offerta più gradevole che possiamo

presentare al Signore è quella dei nostri cuori contriti od umiliati.

Offriamoli coll’ Ostia che è per divenire il Corpo ed il Sangue di Gesù Cristo;

e possano le nostre affezioni terrene essere consumate dal Fuoco dell’olocausto,

e le colpe esserci cancellate per i meriti della vittima senza macchia.

Suscipe,

sancte Pater, omnipotens ætérne Deus, hanc immaculátam hóstiam, quam ego

indígnus fámulus tuus óffero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabílibus

peccátis, et offensiónibus, et neglegéntiis meis, et pro ómnibus circumstántibus,

sed et pro ómnibus fidélibus christiánis vivis atque defúnctis: ut mihi, et

illis profíciat ad salútem in vitam ætérnam. Amen.

[Ricevete,

o Padre santo, onnipotente ed eterno Iddio, questa ostia immacolata, che io,

indegno servo vostro, offro a Voi, mio vero Dio vivente, per i miei peccati,

offese e negligenze senza numero, per tutti i presenti, e per tutti i fedeli Cristiani

vivi e defunti, affinché essa giovi ad essi, ed a me per la salute della vita

eterna. Amen.]

Il Sacerdote pone il vino e l’acqua nel calice.

Deus,

qui humánæ substántiæ dignitátem mirabíliter condidísti, et mirabílius

reformásti: da nobis per hujus aquæ et vini mystérium, ejus divinitátis esse

consórtes, qui humanitátis nostræ fíeri dignátus est párticeps, Jesus Christus,

Fílius tuus, Dóminus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus

Sancti Deus: per ómnia saecula sæculórum. Amen.

[O Dio, che avete ammirabilmente formato l’uomo di una natura sì nobile, e più ammirabilmente lo avete ristabilito, fate che per il mistero di quest’acqua e di questo vino, siamo fatti partecipi della divinità del vostro Figliuolo, Gesù-Cristo, Signor nostro, che ha voluto partecipare della nostra umanità, Egli che con Dio vive e regna con Voi, nell’unione dello Spirito Santo in tutti i secoli dei secoli. Amen.]

All’Offerta del calice.

All’offerta del pane il Sacerdote non ha

parlato che in suo nome: Io vi offro; ma all’offrire del calice, parla

ancora a nome del popolo, raffigurato dall’acqua mischiata col vino: domandiamo

che il prezzo del nostro riscatto presso a venire nel calice, sia applicato a

noi ed a quelli per i quali dobbiamo pregare.

Offérimus tibi, Dómine, cálicem

salutáris, tuam deprecántes cleméntiam: ut in conspéctu divínæ majestátis tuæ, pro

nostra et totíus mundi salute, cum odóre suavitátis ascéndat. Amen.

[Ti offriamo, o Signore,

questo calice di salvezza, e scongiuriamo la tua clemenza, affinché esso salga

come odore soave al cospetto della tua divina maestà, per la salvezza nostra e del

mondo intero. Amen.]

Veni, sanctificátor omnípotens ætérne

Deus: et bene ✠ dic

hoc sacrifícium, tuo sancto nómini præparátum.

[Ti offriamo, o

Signore, questo calice di salvezza, e scongiuriamo la tua clemenza, affinché

esso salga come odore soave al cospetto della tua divina maestà, per la

salvezza nostra e del mondo intero. Amen.

Vieni, Dio eterno, onnipotente,

santificatore, e ✠

benedici questo sacrificio preparato nel tuo santo nome.]

Offerta dei Fedeli.

Il Sacerdote ha operato fin qui come sacrificatore;

segue ora unendosi coi peccatori; inchina la persona che prima teneva dritta

per offrire come pontefice, congiunge le mani, innanzi elevate da lui al cielo

come mediatore; ed in questa supplichevole posizione fa l’offerta del suo

spirito, e del suo cuore, dello spirito e del cuore dei Fedeli, dicendo:

In

spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te, Dómine: et sic fiat

sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi, Dómine Deus.

[Con spirito di umiltà e con animo contrito, possiamo noi, o Signore, esserti accetti, e il nostro sacrificio si compia oggi alla tua presenza in modo da piacere a Te, o Signore Dio].

Invocazione allo Spirito Santo,

Tutto è pronto per il sacrifizio; ma la

trasformazione non può eseguirsi se non per l’opera dello Spirito

santificatore; che siccome formò il corpo di Lui

nel seno di Maria, così deve produr Gesù Cristo sull’altare, e consumar la

sostanza del pane e del vino con la sua onnipotenza. Noi preghiamolo a

distrugger col fuoco del suo amore quanto vi ha di terreno e di colpevole nei

nostri cuori.

Veni,

sanctificátor omnípotens ætérne Deus: et bene ✠ dic hoc sacrifícium, tuo sancto nómini

præparátum.

[Vieni, Dio eterno,

onnipotente, santificatore, e ✠

benedici questo sacrificio preparato nel tuo santo nome.]

Al lavabo

Tal misteriosa cerimonia dimostra che la

vita e le nostre opere debbono esser purissime, se vogliamo avvicinarci

degnamente al Signore. Perché meglio la comprendiamo, il Sacerdote l’accompagna

con la recita dei versetti seguenti del Salmo XXV.

Lavábo inter innocéntes manus meas: et circúmdabo altáre tuum. Dómine: Ut áudiam vocem laudis, et enárrem univérsa mirabília tua. Dómine, diléxi decórem domus tuæ et locum habitatiónis glóriæ tuæ. Ne perdas cum ímpiis, Deus, ánimam meam, et cum viris sánguinum vitam meam: In quorum mánibus iniquitátes sunt: déxtera eórum repléta est munéribus. Ego autem in innocéntia mea ingréssus sum: rédime me et miserére mei. Pes meus stetit in dirécto: in ecclésiis benedícam te, Dómine.

V.: Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R.: Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen

[Laverò fra gli innocenti le mie mani: ed andrò attorno al tuo altare, o Signore: Per udire voci di lode, e per narrare tutte quante le tue meraviglie. O Signore, ho amato lo splendore della tua casa, e il luogo ove abita la tua gloria. Non perdere insieme con gli empi, o Dio, l’anima mia, né la mia vita con gli uomini sanguinari: Nelle cui mani stanno le iniquità: e la cui destra è piena di regali. Io invece ho camminato nella mia innocenza: riscàttami e abbi pietà di me. Il mio piede è rimasto sul retto sentiero: ti benedirò nelle adunanze, o Signore.

V.: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

R.: Come era nel principio è ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.]

Al Suscipe, Sancta Trinitas,

Il Sacerdote ha offerto separatamente il

pane, il vino e il cuore dei Fedeli; offre ora il tutto in generale; giunge lo

mani sull’altare in segno di unione con Gesù Cristo; fa l’offerta in

particolare a Dio Padre ed allo Spirito Santo, invocando ora l’augusta Trinità.

Súscipe,

sancta Trinitas, hanc oblatiónem, quam tibi offérimus ob memóriam passiónis,

resurrectiónis, et ascensiónis Jesu Christi, Dómini nostri: et in honórem beátæ

Maríæ semper Vírginis, et beáti Joannis Baptistæ, et sanctórum Apostolórum

Petri et Pauli, et istórum et ómnium Sanctórum: ut illis profíciat ad honórem,

nobis autem ad salútem: et illi pro nobis intercédere dignéntur in coelis,

quorum memóriam ágimus in terris. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen.

[Santissima Trinità, ricevete questa offerta che vi facciamo

in memoria della Passione, Risurrezione e dell’Ascensione di Gesù Cristo Signore

nostro, e in onor della Beata sempre Vergine Maria, di san Giovanni Battista,

dei santi Apostoli Pietro e Paolo, di questi [martiri le cui reliquie sono

nell’Altare], e di tutti i Santi, affinché ella torni a loro onore ed a nostra

salvezza; e quelli la cui memoria celebriamo in terra, si degnino d’intercedere

per noi in Cielo, per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore. Amen.]

All’Orate, Fratres.

Il Sacerdote bacia l’altare, figura di

Gesù Cristo, per attingervi le sante disposizioni, delle quali sente più e più

la necessità. Per comunicarle ai Fedeli, si volta a loro, stende le mani e le

ricongiunge; insiste col gesto e con la parola raccomandando di raddoppiare il

fervore, come se dicesse: io vi lascio, e mi ritiro all’ombra della virtù dell’Altissimo;

voi dal vostro canto pregate, e domandate di nuovo al Signore di gradire il

sacrifizio che offriamo insieme.

V. Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium

acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.

R.

Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nominis sui,

ad utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.

S.

Amen.

[V.: Pregate, fratelli, affinché il mio sacrifizio, il quale è ancor vostro, sia benignamente accettato da Dio Padre onnipotente.

R.: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.

S. Amen.]

Secreta

Deus, qui nos, per hujus sacrifícii veneránda commércia, uníus summæ divinitátis partícipes effecísti: præsta, quǽsumus; ut, sicut tuam cognóscimus veritátem, sic eam dignis móribus assequámur.

Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

All’Orazione segreta.

L’orazione segreta è la preghiera che il Sacerdote dice a voce sommessa, esponendo al Signore le necessità proprie e degli astanti: gli domanda di accettare benignamente i doni posti sull’altare e di riceverci tutti insieme come un’ostia degna di essergli offerta.

Deh! Signore, la virtù di questo

sacrifizio faccia discendere sopra di noi la pienezza delle vostre benedizioni,

affinché noi riceviamo le grazie che vi domandiamo contriti ed umiliati.

Esaudite i gemiti e le preghiere della vostra Chiesa, acciocché dopo aver

pianto la morte spirituale d’un gran numero di suoi figli, abbia la

consolazione di vederli resuscitati alla grazia; per Gesù Cristo vostro

Figliuolo e Signor nostro, che vive e regna con Voi nell’unità dello Spirito

Santo.

Al

Prefazio.

Gli apparecchi del sacrifizio son finiti; il mistero della Fede è per compiersi;

il Sacerdote alza la voce per avvertire i Fedeli di sollevare a Dio i loro

cuori, poiché il momento in cui il Signore è per comparire in mezzo di loro è

vicino. Allontaniamo ogni creata cosa dallo spirito e dal cuor nostro, innalziamoli

al cielo, per meglio penetrare nei sentimenti degli Angeli, e poter cantare con

essi il Cantico eterno.

…per omnia sæcula sæculorum.

R.

Amen.

[…

per tutti i secoli dei secoli.

R.

Amen.]

Præfatio

V.: Dóminus vobíscum.

R.: Et cum spíritu tuo.

V.: Sursum corda.

R.: Habémus ad Dóminum.

V.: Grátias agámus Dómino, Deo nostro.

R.: Dignum et justum est.

[V. Il

Signore sia con voi.

R. E con

il spirito vostro.

V.

Innalzate i vostri cuori.

R. Noi

li teniamo innalzati al Signore.

V.

Rendiamo grazie al Signore Dio nostro.

R. Ben è

giusto e ragionevole.]

Vere

dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias

ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum Dominum

nostrum; per quem Majestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationem, tremunt

Potestates; Cœli cœlorum Virtutes ac Beata Seraphim socia exultatione

concelebrant. Cum quibus et nostras voces, utadmitti jubeas deprecamur,

supplici confessione dicentes:

[Si, è giusto e ragionevole, è cosa retta e salutare, o Padre onnipotente, Dio eterno, il rendervi grazie in tutti i tempi e luoghi, per Gesù Cristo Signor nostro, per cui gli Angeli lodano, le Dominazioni adorano, le Potestà riveriscono la vostra Maestà; le Virtù dei Cieli e i beati Serafini celebrano la vostra gloria nel fervore d’una santa esultanza; ai cori loro gloriosi permetteteci di unire le nostre deboli voci; prostrati davanti a Voi ripetendo con essi l’inno che risonerà eternamente nella santa Sionne:]

Sanctus,

Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra

glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini.

Hosánna in excélsis.

[Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli esérciti; la vostra

gloria riempie i cieli e la terra: gloria nel più alto dei cieli; sia benedetto

Colui che viene nel nome del Signore. Gloria a Lui nel più alto dei cieli.]

Per mostrare

un più profondo rispetto recitando il Sanctus, il Sacerdote congiunge le mani e sta inclinato. Si suona

un campanello ad avvertire i presenti che il Sacerdote è per cominciare la gran

preghiera del Canone, che

deve operar la consacrazione del Corpo di Gesù Cristo. Il Sacerdote si drizza,

e fa sull’ostia il segno della croce, perché in virtù della croce noi partecipiamo alle benedizioni che Gesù

Cristo è venuto a spargere sulla terra:

alza gli occhi c le mani al cielo per imitare il Salvatore, che prima di operare i suoi miracoli si indirizzava

al Padre che regna nei cieli. Ma tosto abbassa gli occhi, congiunge le mani e s’inchina per prendere

l’atteggiamento d’un supplichevole. Quindi bacia l’altare che rappresenta Gesù Cristo, per esprimergli suo amore

e il suo rispetto, e gli domanda che alla sua preghiera dia potenza sul cuore di Dio.

Il Canone.

Il Canone è la regola invariabile delle preghiere e delle cerimonie che precedono e seguono la Consacrazione. Ciò che Gesù Cristo ha fatto una volta sul Calvario, esso lo continua lutti i giorni sul nostro altare, ove si fa presente a noi. Ciò che questo divin Redentore ha fatto, prendendo del pane, benedicendolo e rendendo grazie, lo fa come Egli, per Lui e con Lui il Sacerdote. Destiamo dunque l’attenzione, seguiamo il Sacerdote che parla per noi: domandiamo le grazie di cui abbiamo bisogno. Dio che ci dà il suo Figlio, può egli ricusarci niente, se le nostre preghiere son fervorose?

Canon

Te igitur, clementíssime Pater, per Jesum Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, súpplices rogámus, ac pétimus, uti accepta habeas et benedícas, hæc ✠ dona, hæc ✠ múnera, hæc ✠ sancta sacrifícia illibáta, in primis, quæ tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre et régere dignéris toto orbe terrárum: una cum fámulo tuo Papa nostro [Gregorio], et Antístite nostro et ómnibus orthodóxis, atque cathólicæ et apostólicae fídei cultóribus

[Te dunque, o clementissimo Padre, vi scongiuriamo per Gesù Cristo vostro Figlio e nostro Signore, ad accettare e benedire questi ✠ doni, queste ✠ offerte, questo ✠ sacrifizio santo e senza macchia, che noi offriamo in prima per la vostra Chiesa Cattolica, affinché vi degnate darle la pace, conservarla, mantenerla nell’unione e reggerla su tutta la terra, e con essa il vostro servo e nostro Pontefice Gr. XVIII, e il nostro Vescovo N., ed il nostro re N., e tutti gli ortodossi, che professano la cattolica ed apostolica fede.]

Al Memento dei

vivi

Venite presso

a quest’altare, figli della Chiesa, venite ad essere inondati dal Sangue divino

che è per ispargersi. Il Sacerdote alla vista delle vostre necessità, pieno di

sollecitudine le enumera particolarmente: e voi riceverete secondo le

disposizioni che vi animeranno.

Meménto,

Dómine, famulórum famularúmque tuarum N. et N. et

ómnium circumstántium, quorum tibi fides cógnita est et nota devótio, pro

quibus tibi offérimus: vel qui tibi ófferunt hoc sacrifícium laudis, pro se

suísque ómnibus: pro redemptióne animárum suárum, pro spe salútis et

incolumitátis suæ: tibíque reddunt vota sua ætérno Deo, vivo et vero.

[Ricordatevi, o Signore, dei servi e delle vostre serve N. e N. (qui il sacerdote si ferma per designarle) e

di tutti i presenti, la cui fede e devozione voi conoscete, per i quali noi vi

offriamo o che vi offrono meco questo sacrificio di lode, a vantaggio proprio e

di tutti gli attinenti, per la redenzione delle loro anime, per la speranza

della salute e della loro conservazione; e rendono i loro voti a voi, Dio

eterno vivo e vero.]

In mezzo all’azione o al Communicantes

Communicántes, et memóriam venerántes, in primis gloriósæ semper Vírginis Maríæ, Genetrícis Dei et Dómini nostri Jesu Christi: sed et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum, Petri et Pauli, Andréæ, Jacóbi, Joánnis, Thomæ, Jacóbi, Philíppi, Bartholomaei, Matthaei, Simónis et Thaddaei: Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, Lauréntii, Chrysógoni, Joánnis et Pauli, Cosmæ et Damiáni: et ómnium Sanctórum tuórum; quorum méritis precibúsque concédas, ut in ómnibus protectiónis tuæ muniámur auxílio. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen.

[Uniti in una stessa comunione veneriamo anzitutto la memoria della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo: e di quella dei tuoi beati Apostoli e Martiri: Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e di tutti i tuoi Santi; per i meriti e per le preghiere dei quali concedi che in ogni cosa siamo assistiti dall’aiuto della tua protezione. Per il medesimo Cristo nostro Signore. Amen.]

Il Sacerdote stende le mani sull’Ostia e

sul Calice.

Questa

cerimonia ci rammenta che abbiamo meritata la morte, e solo per la misericordia

divina sostituiamo in nostra vece la Persona del Salvatore. Domandiamo con

confidenza la remissione dei nostri peccati e la vita eterna; diamoci tutti al

servizio del Signore, come Egli si dà tutto per la nostra salvezza.

Hanc igitur oblatiónem servitutis nostræ, sed et cunctae famíliæ tuæ, quaesumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab ætérna damnatióne nos éripi, et in electórum tuórum júbeas grege numerári. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.

[Ti

preghiamo, dunque, o Signore, a ricevere benignamente questa offerta della

nostra servitù e di tutta la nostra famiglia; a stabilire i nostri giorni nella

vostra pace, a preservarci dall’eterna dannazione, ed a metterci nel numero dei

vostri eletti; per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.]

Si avvicina il momento in cui sta per

aprirsi il cielo, gli Angeli si dispongono intorno all’altare; il Sacerdote

benedice le offerte e rende grazie sul pane e sul vino, che stanno per

cangiarsi nel Corpo e nel Sangue di Gesù Cristo. Rendiamone grazie umiliandoci

profondamente.

La Consacrazione e l’Elevazione.

Quam

oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quaesumus, bene ✠ díctam, adscríp ✠ tam, ra ✠ tam, rationábilem, acceptabilémque

fácere dignéris: ut nobis Cor ✠ pus, et San ✠ guis fiat dilectíssimi Fílii tui,

Dómini nostri Jesu Christi.

[Deh! Ve ne preghiamo, o Dio, degnatevi di fare che questa

offerta sia in tutto benedetta, ratificata, convenevole e gradita, perché ci

diventi il Cor ✠

po e il San ✠ gue del vostro

dilettissimo Figliuolo e Signor nostro Gesù Cristo.]

Qui

prídie quam paterétur, accépit panem in sanctas ac venerábiles manus suas,

elevátis óculis in cœlum ad te Deum, Patrem suum omnipoténtem, tibi grátias

agens, bene ✠

dixit, fregit, dedítque discípulis suis, dicens: Accípite, et manducáte ex hoc

omnes.

[Egli la vigilia della sua passione, prese del pane nelle sue sante e venerabili mani e, avendo levati gli occhi al cielo, a voi Dio, Padre suo onnipotente, rendendoti grazie, lo bene ✠ disse, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: Prendete, mangiatene tutti: ché questo è il mio Corpo.]

HOC EST ENIM CORPUS MEUM.

[QUESTO È IL MIO CORPO]

Símili modo postquam coenátum est, accípiens et hunc præclárum Cálicem in sanctas ac venerábiles manus suas: item tibi grátias agens, bene ✠ dixit, dedítque discípulis suis, dicens: Accípite, et bíbite ex eo omnes.

HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET ÆTERNI TESTAMENTI: MYSTERIUM FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM.

Hæc quotiescúmque fecéritis, in mei memóriam faciétis.

[In simil guisa, dopo aver cenato, prendendo

ancora questo prezioso calice nelle sue sante e venerabili mani, e parimente

rendendovi grazie, lo bene ✠ disse e lo dette ai suoi discepoli dicendo:

Prendete e bevetele tutti: poiché questo è il Calice del mio

Sangue, il Sangue del nuovo ed eterno Testamento (Mistero di fede), che

sarà sparso per voi e per molti in remissione dei peccati.

Ogni qual volta questo, lo farete in memoria di me.]

Dopo l’Elevazione

Sopra l’altare, come sulla croce, tutto

è consumato: le altezze dei cieli si sono abbassate, il Giusto è disceso dalle

nubi, la terra ha germogliato il suo Salvatore, il Signore è con noi, è per

colmarci di grazie; contempliamolo affettuosamente sull’altare, e meditiamo i

misteri che Egli vi opera.

Unde

et mémores, Dómine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi

Fílii tui, Dómini nostri, tam beátæ passiónis, nec non et ab ínferis

resurrectiónis, sed et in coelos gloriósæ ascensiónis: offérimus præcláræ

majestáti tuæ de tuis donis ac datis, hóstiam ✠ puram, hóstiam ✠ sanctam, hóstiam ✠ immaculátam, Panem ✠ sanctum vitæ ætérnæ, et Calicem ✠ salútis perpétuæ.

[Per questo, o Signore, noi che siamo vostri servi, e con noi il vostro popolo santo, in memoria della beatissima Passione di Gesù Cristo nostro Signore, e della sua Risurrezione dagli inferi e la sua gloriosa Ascensione in cielo: offriamo alla vostra incomparabile Maestà, dei dono e della vostra beneficenza, l’Ostia ✠ pura, l’Ostia ✠ santa, l’Ostia ✠ immacolata, il Pane ✠ santo della vita eterna e il Calice ✠ della perpetua salvezza.]

Così noi facciamo parte nel sacrifizio

con con Gesù Cristo, che morendo ha distrutto l’impero della morte su noi:

facciamo parte con Gesù Cristo risuscitato, la cui Resurrezione è il principio

ed il modello della nostra: facciamo parte con Gesù Cristo salito in cielo, e

per ciò in un certo modo vi ascendiamo con Lui; onde fin d’ora ci possiamo

riguardare come cittadini del cielo. È possibile il ricordare i vari frutti di

tali misteri, e conservar sì ostinatamente l’amore alle cose mondane?

Supra quæ propítio ac seréno vultu respícere dignéris: et accépta habére, sicúti accépta habére dignátus es múnera púeri tui justi Abel, et sacrifícium Patriárchæ nostri Abrahæ: et quod tibi óbtulit summus sacérdos tuus Melchísedech, sanctum sacrifícium, immaculátam hóstiam.

[v. Degnatevi di riguardare con benigno e

prpizio occhio l’offerta che vi facciamo di questo santo sacrifizio, di questa

immacolata Ostia, come vi piacque di gradire i doni del giusto Abele, vostro

servo, il sacrificio di Abramo, vostro patriarca, e l’offerta del sommo vostro

sacerdote Melchisedeck]

Súpplices

te rogámus, omnípotens Deus: jube hæc perférri per manus sancti Angeli tui in

sublíme altáre tuum, in conspéctu divínæ majestátis tuæ: ut, quotquot ex hac

altáris participatióne sacrosánctum Fílii tui Cor ✠ pus, et Sán ✠ guinem sumpsérimus, omni benedictióne

coelésti et grátia repleámur. Per eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen.

[Ti supplichiamo, o Dio onnipotente, a comandar che questi

doni, siano portati dalle mani degli Angeli santi, sul vostro sublime altare, dinanzi

alla divina Maestà vostra, affinché tutti noi che, partecipando di questa

mensa, avremo ricevuto il Cor ✠

po e il San ✠ gue sacrosanto del

vostro Figlio, siamo ricolmi di tutte le benedizioni e le grazie celesti; Per lo stesso Gesù Cristo

nostro Signore. Amen.]

Al Memento dei Morti.

È giustissimo che i Fedeli della terra,

unitisi nel sacrifizio ai Santi del cielo, si uniscano ancora alle anime del

Purgatorio, perché tutta quanta la famiglia dei figli di Dio, che trionfano,

combattono, e soffrono, conviene all’altare, e raccoglie i meriti del sangue

dell’Agnello riscattatore del mondo.

Meménto

étiam, Dómine, famulórum famularúmque tuárum N. et N.,

qui nos præcessérunt cum signo fídei, et dórmiunt in somno pacis. Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo

quiescéntibus locum refrigérii, lucis pacis ut indúlgeas, deprecámur. Per

eúndem Christum, Dóminum nostrum. Amen.

[Ricordatevi

ancora, o Signore, dei servi e delle vostre serve N.

e N. che ci hanno preceduto col segno della fede e dormono ora

nel sonno di pace. Deh! o Signore, concedete per la vostra misericordia a loro

e a tutti ed a tutti quelli che riposano in Gesù Cristo, il luogo del

refrigerio, della luce e della pace. Per il medesimo Cristo nostro Signore.

Amen.]

Al Nobis quoque peccatoribus.

Il Sacerdote alza un poco la voce sul

principio, ad avvertire gli astanti di unirsi in modo del tutto speciale alla

preghiera che loro si spetta. Tosto si ripone nel misterioso silenzio del

Canone, e si percuote il petto, indicando così, come il Pubblicano che egli

confessa le miserie e l’indegnità nostra. Eccitiamo il fervore per ottenere un

maggior frutto del santo sacrifizio.

Nobis

quoque peccatóribus fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum

sperántibus, partem áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis

Apóstolis et Martýribus: cum Joánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro,

Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília,

Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non æstimátor

mériti, sed véniæ, quaesumus, largítor admítte. Per Christum, Dóminum nostrum.

[E anche

a noi peccatori servi vostri, che speriamo nella vostra immensa misericordia,

dégnatevi far partedella celeste eredità, e di ammettervci con i vostri santi

Apostoli e Martiri, con Giovanni, Stefano, Mattia, Bárnaba, Ignazio,

Alessandro, Marcellino, Pietro, Felícita, Perpetua, Ágata, Lucia, Agnese, Cecilia,

Anastasia, e con tutti i vostri Santi; nella cui società vi preghiamo di

riceverci, non in considerazione dei nostri meriti, ma usandoci grazia; per

Gesù Cristo nostro Signore …]

Per

quem hæc ómnia, Dómine, semper bona creas, sancti ✠ ficas, viví ✠ ficas, bene ✠ dícis et præstas nobis.

[… create sempre tutti questi beni, li santi ✠ ficate, e bene ✠ ficate, gli bene ✠ dite ed a noi li porgete.]

Per ip ✠ sum, et cum ip ✠ so, et in ip ✠ so, est tibi Deo Patri ✠ omnipotenti, in unitáte Spíritus ✠ Sancti, omnis honor, et glória.

Per omnia saecula saecolorum.

R. Amen.

[Per mezzo di ✠ Lui e con ✠ Lui e in ✠ Lui, a Voi si perviene, Dio Padre ✠ onnipotente, nell’unità dello Spirito ✠ Santo

ogni onore e gloria.

Per tutti i secoli dei secoli.

R. Amen.]

Al Pater noster.

Nulla è più adatto a disporre le anime

nostre alla partecipazione dei santi misteri che la preghiera del Signore ben

meditata e detta con fervore. Poniamoci ai piedi del Signore con la più tenera

compassione ai patimenti di Lui, come la Maddalena; con un fedele amore, come

s. Giovanni, piangendo i nostri peccati, come s. Pietro.

Orémus:

Præcéptis salutáribus móniti, et divína

institutione formati audemus dicere:

Pater noster, qui es in caelis,

Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in

coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis

debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas

in tentationem:

R. Sed

libera nos a malo.

S.

Amen

[Orazione: Ammoniti dal salutare comando di Gesù Cristo,

e secondo la divina istruzione data da Lui,

osiamo dire:

Padre

nostro, che siete nei cieli, sia santificato il vostro nome Venga a noi il

vostro regno, Sia fatta la vostra volontà, siccome in cielo così in terra. Dateci

oggi il nostro pane quotidiano; perdonateci le nostre offese come noi le

perdoniamo ai nostri offensori; né permettete che soccombiamo alla tentazione;

R. Ma liberaci dal male.

S. Amen.]

Al libera nos, quœsumus.

Il Sacerdote insiste con fervore sull’ultima domanda dell’orazione domenicale, continuando a domandare a Dio di farci liberi da tutti i mali, e la pace, che è la conseguenza di questa libertà.

La patena, destinata a ricevere il Corpo

di Gesù Cristo è il segno della pace; il Sacerdote la tiene con una mano,

l’appoggia sull’altare, ed in questa attitudine di confidenza dice:

Líbera nos, quœsumus, Dómine, ab ómnibus

malis, prætéritis, præséntibus et futúris: et intercedénte beáta et gloriósa

semper Vírgine Dei Genetríce María, cum beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo,

atque Andréa, et ómnibus Sanctis, da propítius pacem in diébus nostris: ut, ope

misericórdiæ tuæ adjúti, et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne

secúri.

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum

Christum, Fílium tuum.

Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus.

V. Per

omnia sæcula sæculorum.

R.

Amen.

Pax Domini sit semper vobiscum.

R. Et

cum spiritu tuo.

[Liberaci, te ne preghiamo, o Signore, da tutti i mali passati, presenti e futuri: e per intercessione della beata e gloriosa sempre Vergine Maria, Madre di Dio, e dei tuoi beati Apostoli Pietro e Paolo, e Andrea, e di tutti i Santi concedi benigno la pace nei nostri giorni : affinché, sostenuti dalla tua misericordia, noi siamo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.

Per il medesimo Gesù Cristo nostro Signore, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo

V. Per tutti i secoli dei secoli.

R. Amen.

La pace ✠ del Signore sia ✠ sempre con ✠ voi.

R. E con il tuo spirito.]

Il Sacerdote frange l’Ostia,

Il Sacerdote imita Gesù Cristo, che spezzò il pane consacrato prima di distribuirlo ai Discepoli nell’ ultima cena, e ricorda ancora la separazione del Corpo e del Sangue di Lui. Ecco il nostro Dio sta per discendere dall’altare per esser deposto nel cuore e sepolto nelle anime dei suoi figli. Ci rammenta con ciò, che Egli è morto sulla croce, ed ha versato il suo Sangue per liberarci dalla servitù del peccato e per segnare la nostra riconciliazione col cielo.

Haec

commíxtio, et consecrátio Córporis et Sánguinis Dómini nostri Jesu Christi,

fiat accipiéntibus nobis in vitam ætérnam. Amen.

[Questa mescolanza e consacrazione del Corpo e del Sangue di

Gesú Cristo giovi che stiamo per ricevere, ci acquisti la vita eterna. Amen.]

All’Agnus Dei.

Dio, sì glorioso in cielo, sì potente

sulla terra, così terribile nello inferno, non è qui che un agnello tutto

dolcezza e bontà; e viene per cancellare i peccati del mondo, e singolarmente i

nostri. Oh quale argomento di consolazione per noi!

Agnus

Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:

miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona

nobis pacem.

[Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbiate pietà

di noi.

Agnello

di Dio, che togli i peccati del mondo, abbiate pietà di noi.

Agnello

di Dio, che togli i peccati del mondo, donate noi la pace.]

Per domandare la Pace.

Quando tutti i Fedeli erano un corpo ed

un’anima sola, prima di partecipare ai santi Misteri, gli uomini tra loro e

parimente le femmine si davano a vicenda il bacio di pace. « Le vostre labbra,

diceva s. Agostino, si accostino a quelle del vostro fratello, per rammentarvi che

il cuor vostro deve tenersi unito al cuore di lui. »

Dómine

Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do

vobis: ne respícias peccáta mea, sed fidem Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum voluntátem

tuam pacificáre et coadunáre dignéris: Qui vivis et regnas Deus per ómnia sæcula

sæculórum. Amen.

[Signore Gesù Cristo, che dicesti ai tuoi Apostoli: Io vi

lascio la pace, vi do la mia pace, non vogliate guardare ai miei peccati, ma

alla fede della vostra Chiesa, e degnatevi di pacificarla e di riunirla secondo

la vostra volontà, o Dio e vivete e regnate per tutti i secoli dei secoli.

Amen.]

Avanti la Comunione.

I Fedeli che si dispongono a

comunicarsi, nulla di meglio potranno fare che entrar nello spirito delle

seguenti orazioni, e ben penetrarsi dei sentimenti ivi espressi: come il

Sacerdote, troveranno anch’essi in quell’espressioni tanto pure e commoventi,

ciò che debbono dire al Signore, già pronto a farsi padrone dei loro cuori.

Dómine

Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte Patris, cooperánte Spíritu

Sancto, per mortem tuam mundum vivificásti: líbera me per hoc sacrosánctum

Corpus et Sánguinem tuum ab ómnibus iniquitátibus meis, et univérsis malis: et

fac me tuis semper inhærére mandátis, et a te numquam separári permíttas: Qui

cum eódem Deo Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas Deus in saecula

sæculórum. Amen.

[Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, che per la volontà del Padre, con la cooperazione dello Spirito Santo, avete dato con la vostra morte la vita al mondo, liberatemi, per il vostro sacro Corpo e Sangue prezioso qui presente, da tutti i miei peccati, e da tutti gli altri mali: e fate sì che sempre io aderisca alla vostra legge né permettete che io mai mi separi da Voi, che vivete e regnate con lo stesso Dio Padre e con lo Spirito Santo in tutti i secoli dei secoli. Amen.]

Percéptio

Córporis tui, Dómine Jesu Christe, quod ego indígnus súmere præsúmo, non mihi

provéniat in judícium et condemnatiónem: sed pro tua pietáte prosit mihi ad

tutaméntum mentis et córporis, et ad medélam percipiéndam: Qui vivis et regnas

cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia saecula sæculórum.

Amen.

[Signore Gesù Cristo, la partecipazione

del vostro Corpo, ch’io indegno ardisco ricevere, non si converta in mio

giudizio e condanna; ma per la vostra bontà mi giovi a difesa e salutare

medicina dell’anima e del corpo: degnati di concedermi queste grazie, o Dio,

che vivete e regnate col Padre e con lo Spirito Santo, in tutti i secoli dei

secoli. Amen.]

Panem cœlestem accipiam, et nomen Domini

invocabo.

[Prenderò

il pane celeste, ed invocherò il nome del Signore]

Al Domine, non sum dignus.

Misero il Cristiano che sentisse disgusto

alla vista di sì preziosa mensa e d’un pane che contiene ogni soavità! Ma

poiché noi non possiamo meditare il bisogno di unirci a Dio, senza misurar

subito la distanza infinita che separa il Creatore dalla creatura; al desiderio

nostro deve succedere l’umiltà; dobbiamo inchinarci percotendoci il petto, ed

esclamare tre volte:

Domine, non sum dignus ut intres sub

tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

[Signore, non son degno che voi entriate nella mia casa, ma dite una sola parola, e l’anima mia sarà sanata.]

Se non ci comunichiamo, invece della

preghiera che fa il Sacerdote, possiamo far questa:

Comunione spirituale.

Qual felicità, mio buon Gesù, e qual

bene sarà per me l’unirmi a Voi, e nutrirmi realmente del vostro Corpo e del vostro

Sangue prezioso! L’amore che voi mi portate vi fa bramare di abitar

continuamente nel mio cuore, e di comunicarmi intimamente i meriti del vostro

sacrifizio. Perché non posso io, o Pane di vita, ricevervi in questo momento con

pura coscienza, profonda umiltà, viva fede, ferma speranza, acceso amore, e partecipare

della santa gioia dei vostri figli, di cui siete sì sovente la delizia! Venite,

almeno, Signore Gesù, venite spiritualmente a un’anima che vi sospira e sente

il peso della sua miseria: soccorretela, fortificatela, traetela a voi con

quelle potenti attrattive che trionfano dei più insensibili cuori. Sia io tutto

di Voi, e nulla mi separi qui in terra da Dio, che non mi ha creato se non per sé,

e vuol fare l’eterna mia felicità.

Il Sacerdote dice prendendo il Corpo del Signore:

Corpus

Dómini nostri Jesu Christi custódiat ánimam meam in vitam ætérnam. Amen.

[Il

Corpo di nostro Signore Gesú Cristo custodisca l’anima mia per la vita eterna.

Amen.]

Dopo aver ricevuto il Corpo del nostro Signore:

Quid retríbuam Dómino pro ómnibus, quæ

retríbuit mihi? Cálicem salutáris accípiam, et nomen Dómini invocábo. Laudans

invocábo Dóminum, et ab inimícis meis salvus ero.

[Che renderò io al

Signore per tutte le cose che ha dato a me? Prenderò il Calice della salute e

invocherò il nome del Signore. Lodandolo invocherò il Signore e sarò salvo dai

miei nemici.]

Nel prendere il prezioso Sangue dice:

Sanguis Dómini nostri Jesu Christi

custódiat ánimam meam in vitam ætérnam. Amen.

Nel far le abluzioni.

Quod ore súmpsimus, Dómine, pura mente

capiámus: et de munere temporáli fiat nobis remédium sempitérnum.

[Ciò Fate o

Signore, che noi conserviamo in un cuor puro il sacramento che la nostra bocca

ha ricevuto, e questo dono temporale sia ristoro per noi sempiterno.]

Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, et

Sanguis, quem potávi, adhaereat viscéribus meis: et præsta; ut in me non

remáneat scélerum mácula, quem pura et sancta refecérunt sacraménta: Qui vivis

et regnas in saecula sæculórum. Amen

[O Signore, il vostro Corpo che ho ricevuto e il vostro Sangue

che ho bevuto, aderiscano al mio seno; sicché in me nutrito da sacramenti sì

puri e sì santi, non resti macchia di peccato, o Dio, che vivete e regnate in

tutti i secoli dei secoli.]

Il Sacerdote legge la Communione.

La preghiera detta Communione è riguardata come un inno di ringraziamento, una maniera di nutrire i sentimenti che la presenza di Gesù Cristo deve eccitare nelle anime nostre: le parole di questa preghiera sono vive e penetranti; e soavissimo è il meditarle ad un cuore innamorato di Dio.

« Che posso desiderare di più in cielo e

sulla terra?… Ho trovato Colui che il mio cuore ama; io non me ne separerò giammai.

»

« Mi amate voi più degli altri, voi ai

quali ho concessi tutti i miei favori ? »

« Signore, voi conoscete ogni cosa, voi

sapete che io vi amo. »

V.: Dóminus vobíscum.

R.: Et cum spíritu tuo.

V. Il Signore sia con voi.

R. E con lo spirito vostro.

Al Post-Communio.

Offriamo al Signore sacrifizio per sacrifizio; poiché Egli si è immolato per noi, noi diventiamo la vittima del suo amore immolando a lui tutte le ricercatezze dell’amor proprio, tutte le inclinazioni e le repugnanze che si oppongono all’adempimento dei nostri doveri. Dateci, o Signore, in virtù del sacrifizio a voi offerto, la remissione dei nostri peccati, il desiderio di espiarli, e la grazia di non cadervi mai più. Concedeteci un fervente amore a Voi, un gran timor di spiacervi e l’applicazione ai nostri doveri; fate che conduciamo una vita tutta fervore, e che troviamo in voi misericordia nell’ultimo giorno di nostra vita; per il nostro Signore Gesù Cristo, vostro Figlio, che vive e regna con voi nell’ unione dello Spirito Santo in tutti i secoli dei secoli. Così sia.

V.: Dominus vobiscum.

R.: Et cum spiritu tuo.

[V.

Il Signore sia con voi.

R.

E con lo spirito vostro.]

V.: Ite Missa est.

[V..

Andate, la Messa è compiuta.]

R. Deo gratias.

R. :Sieno grazie a Dio.

Quando il Sacerdote non ha detto il Gloria

in excelsis, dice:

V.: Benedicamus Domino,

[V.: Benediciamo il Signore.]

R.: Deo gratias

[R.: Sieno grazie a Dio].

Alle Messe da morto dice:

V.: Requiescant in pace.

V.: Riposino in pace,

R.: Amen.

[R.: Amen]

La preghiera Placeat è quasi un

riepilogo di tutto l’avvenuto, ed una nuova istanza per domandare a Dio la

conservazione dei frutti di un sì gran mistero

Pláceat tibi, sancta Trínitas, obséquium servitútis meæ: et præsta; ut sacrifícium, quod óculis tuæ majestátis indígnus óbtuli, tibi sit acceptábile, mihíque et ómnibus, pro quibus illud óbtuli, sit, te miseránte, propitiábile. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.

[Ricevete

benignamente, o santa

Trinità, l’omaggio della mia perfetta soggezione, e degnatevi accettare il

sacrifizio da me offerto, sebbene indegnamente, alla vostra divina Maestà: fate

per vostra misericordia, che riesca propiziatorio a me ed a tutti quelli a pro

dei quali l’ho offerto; per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.]

Il Sacerdote

benedice gli astanti, fuorché alle Messe da morto.

Il

Sacerdote bacia l’altare come per raccogliere il tesoro delle grazie che è per augurare

ai Fedeli; leva gli occhi e le mani al cielo per chiamare le benedizioni dal

sublime altare, ove l’Agnello sacrificale è riasceso; congiunge le mani a

mostrare che egli tiene le grazie celesti, saluta la la croce, sorgente di

tanti beni che è per ispandere, e rivoltosi ai Fedeli, fa sovr’essi il segno

della Redenzione, dicendo:

V.: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.

R.: Amen

[V.: L’ Onnipotente Dio, Padre, Figliuolo e Spirito Santo vi benedica.

R.: Così sia.]

All’ultimo Vangelo,

Una volta i Cristiani portavan sul cuore

il principio del Vangelo di San Giovanni; volevano che si deponesse col loro

corpo nella tomba: lo recitavano nei pericoli, ne chiedevano la lettura nelle

malattie. Poiché tal devozione gli mosse a farlo recitare tutti i giorni dopo

la Messa, un sì lodevol costume presto divenne legge; e la Chiesa ordinò che si

recitasse prima di lasciar l’altare. Meditiamo attentamente gli ineffabili misteri

in esso racchiusi.

V.: Dominus vobiscum.

R.: Et cum spiritu tuo.

V. Initium

sancti Evangeli secundum Joannem.

R. Gloria tibi,

Domine.

In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princípio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux hóminum: et lux in ténebris lucet, et ténebræ eam non comprehendérunt.

Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret de lúmine.

Erat lux vera, quæ illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognóvit. In própria venit, et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis potestátem fílios Dei fíeri, his, qui credunt in nómine ejus: qui non ex sanguínibus, neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt. (Genuflectit dicens): Et Verbum caro factum est, (Et surgens prosequitur): et habitávit in nobis: et vídimus glóriam ejus, glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiæ et veritatis.

R.: Deo gratias.

[In

principio era il Verbo, e il Verbo era appresso Dio, e il Verbo era Dio. Egli

era in principio appresso Dio. Per mezzo di Lui furono fatte tutte le cose, e

senza di Lui nulla fu fatto di ciò che è stato fatto; in Lui era la vita, e la

vita era la luce degli uomini. e la luce splende tra le tenebre, e le tenebre

non l’hanno ammessa. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni.

Questi venne qual testimonio, affine di rendere testimonianza alla luce, perché

per mezzo di Lui tutti credessero; ei non era egli la luce, ma era per rendere

testimonianza alla luce. Quegli era la luce vera, che illumina ogni uomo che

viene in questo mondo. Egli era nel mondo, e il mondo per Lui fu fatto, ma il mondo

non lo conobbe. Venne in sua propria casa e i suoi non lo ricevettero. Diede

potere di diventare figliuoli di Dio a quelli che credono nel suo nome: i quali

non per via di sangue, né per volontà di carne, né per volontà d’uomo, ma da

Dio sono nati. ci inginocchiamo E il Verbo si fece carne ci

alziamo e abitò fra noi; e abbiamo veduto la

sua gloria: gloria come dell’Unigenito del dal Padre, pieno di grazia e di

verità.

R.

Grazie a Dio.]

Oratio Leonis XIII

S. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

O. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

S. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

O. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

S. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

O. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

O. Salve Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

S. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

O. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

S. Orémus. Deus, refúgium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice; et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Joseph, ejus Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, preces effundimus, misericors et benignus exaudi. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

O. Sancte Michaël Archangele, defende nos in prœlio; contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ Cælestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

S. Cor Jesu sacratissimum.

O. Miserere nobis.

S. Cor Jesu sacratissimum.

O. Miserere nobis.

S. Cor Jesu sacratissimum.

O. Miserere nobis.

Dopo la Messa.

lo sono per lasciare, o mio Salvatore,

questo luogo di benedizione che voi avete scelto per vostra dimora; ma se io

non sono qui col corpo, sarò con i miei affetti, e ci ritornerò con gioia,

poiché la mia delizia è di stare davanti ai vostri tabernacoli. Non permettete

che io vi dimentichi nelle mie occupazioni: tutte le mie opere io voglio

samntificare. Possano esse riuscirvi aggradevoli! Venite in mio soccorso, o

Gesù; vi prometto di compierle tutte con lo scopo di piacervi e in unione con Voi:

concedetemi la grazia di esser fedele a questa risoluzione.

Maria, mia tenera Madre, spiriti

celestiali, e voi tutti, o elettidi Dio, intercedete per me, e

ottenetemi la grazia di essere un giorno ammesso alla vostra felicità.

Non usciamo di chiesa senza aver dimostralo a Dio la nostra riconoscenzaper tutte le grazie a noi largite nel tempo del sacrifizio; conserviamone preziosamente i frutti, e facciamo in modo che ognuno vedendoci si convinca, che siamo stati tocchi dall’amore infinito che Gesù Cristo ha avuto per noi.

Questa è l’unica, vera Messa Cattolica, apice del culto che Dio vuole e gradisce.

S. S. PIO V: QUO PRIMUM: … Nulli ergo omnino hominum liceat han paginam nostrae permissionibus, statuti, ordinationis, mandati, praecepti, concessionis, indulti, declarationis, voluntatis, decreti, et inhibitionis infrangere, vel ei ausu temerario contraire.

SI QUIS AUTEM HOC ATTENTARE PRAESUMPSCRIT, INDIGNATIONEM OMNIPOTENS DEI, AC BEATORUM PETRI ET PAULI APOSTOLORUM EJUS, SE NOVERIT INCURSUM. (Roma 15 luglio 1570)

ATTENZIONE!!!

Chi offre un culto diverso da questo, cadrà nella indignazione di DIO e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo. Non ci sono discussioni che tengano … la bolla citata è parte del Magistero infallibile ed irreformabile – in perpetuo – (chi disubbidisce si pone fuori dalla Chiesa Cattolica peccando di Carità contro DIO, e senza la carità, ci assicura San Paolo (I Cor. XIII), non si è nessuno, e non si può ottenere la vita eterna in alcun modo!

… e ai sapientoni che dicono essere possibile modificare le disposizioni e decreti della Sede Apostolica, ricordiamo: ” …È evidente che il giudizio della Sede Apostolica, che detiene la più alta autorità, non può essere rimesso in questione da alcuno né sottoposto ad esame da parte di chicchessia [Ep. Nicolai I ad Michaelem Imperatorem] …

… Se qualcuno quindi avrà la presunzione di opporsi a questa Nostra definizione, Dio non voglia!: sia anatema. [Cost. Ap. Pastor Aeternus, Conc. Vatic. 18, luglio, 1870].