FESTA DEL CORPUS DOMINI (2021)

Doppio di I cl. con Ottava privilegiata di 2° ordine.

Paramenti bianchi.

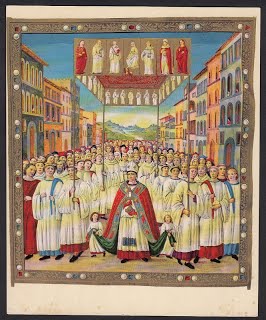

Dopo il dogma della SS. Trinità, lo Spirito Santo ci rammenta quello dell’Incarnazione di Gesù, facendoci celebrare con la Chiesa il Sacramento per eccellenza che, riepilogando tutta la vita del Salvatore, dà a Dio gloria infinita e applica alle anime in tutti i momenti i frutti della Redenzione (Or.) ». Gesù ci ha salvati sulla Croce e l’Eucarestia, istituita alla vigilia della passione di Cristo, ne è il perpetuo ricordo (Or.). L’altare è il prolungamento del Calvario, la Messa annuncia « la morte del Signore » (Ep.). Infatti Gesù vi si trova allo stato di vittima; poiché le parole della doppia consacrazione ci mostrano che il pane si è cambiato in corpo di Cristo, e il vino in sangue di Cristo; di modo che per ragione di questa.doppia consacrazione, che costituisce il sacrificio della Messa, le specie del pane hanno una ragione speciale a chiamarsi « Corpo di Cristo», benché contengano Cristo tutto intero, poiché Egli non può morire, e le specie del vino una ragione speciale a chiamarsi « sangue di Cristo », per quanto anche esse contengano Cristo tutt’intero. E così il Salvatore stesso, che è il sacerdote principale della Messa, offre con sacrificio incruento, nel medesimo tempo che i suoi i sacerdoti, il suo Corpo e il suo Sangue che realmente furono separati sulla croce, e che sull’altare lo sono in maniera rappresentativa o sacramentale. – D’altra parte si vede che l’Eucarestia fu istituita sotto forma di cibo (All.) perché possiamo unirci alla vittima del Calvario. L’Ostia santa diviene così il « frumento che nutre le nostre anime » (Intr.). E a quel modo che il Cristo, come Figlio di Dio, riceve la vita eterna dal Padre, così i Cristiani partecipano a questa vita eterna (Vang.) unendosi a Gesù mediante il Sacramento che è il Simbolo dell’unità (Secr.). Così, questo possesso anticipato della vita divina sulla terra mediante l’Eucarestia, è pegno e principio di quella di cui gioiremo pienamente in cielo (Postcom.). « Il medesimo pane degli angeli che noi mangiamo ora sotto le sacre specie, dice il Concilio di Trento, ci alimenterà in cielo senza veli », poiché saremo faccia a faccia nel cielo, Colui che contempliamo ora con gli occhi della fede sotto le specie eucaristiche. – Consideriamo la Messa come centro di tutto il culto eucaristico della Chiesa; consideriamo nella Comunione il mezzo stabilito da Gesù per farci partecipare più pienamente a questo divino sacrifizio; così la nostra devozione verso il Corpo e il Sangue del Salvatore ci otterrà efficacemente i frutti della sua redenzione. Per comprendere il significato della Processione che segue la Messa, richiamiamo alla mente come gli Israeliti onoravano l’Arca d’Alleanza che simboleggiava la presenza di Dio in mezzo a loro.Quando essi eseguivano le loro marce trionfali, l’Arca santa avanzava portata dai leviti, in mezzo a una nuvola d’incenso, al suono degli strumenti di musica, di canti, e di acclamazioni di una folla entusiasta. Noi Cristiani abbiamo un tesoro molto più prezioso, perché nell’Eucaristia possediamo Dio stesso. Siamo dunque santamente fieri di fargli scorta ed esaltiamo, per quanto è possibile, il suo trionfo.

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Ps LXXX: 17.

Cibávit eos ex ádipe fruménti, allelúia: et de petra, melle saturávit eos, allelúia, allelúia, allelúia.

Ps 80:2 [Li ha nutriti col fiore del frumento, allelúia: e li ha saziati col miele scaturito dalla roccia, allelúia, allelúia, allelúia.]

Exsultáte Deo, adiutóri nostro: iubiláte Deo Iacob.

[Esultate in Dio nostro aiuto: rallegratevi nel Dio di Giacobbe.]

Cibávit eos ex ádipe fruménti, allelúia: et de petra, melle saturávit eos, allelúia, allelúia, alleluja

[Li ha nutriti col fiore del frumento, allelúia: e li ha saziati col miele scaturito dalla roccia, allelúia, allelúia, allelúia.

Oratio

Orémus.

Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuæ memóriam reliquísti: tríbue, quǽsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári; ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus:

[O Dio, che nell’ammirabile Sacramento ci lasciasti la memoria della tua Passione: concedici, Te ne preghiamo, di venerare i sacri misteri del tuo Corpo e del tuo Sangue cosí da sperimentare sempre in noi il frutto della tua redenzione:]

Lectio

Léctio Epistolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corinthios

1 Cor XI: 23-29

Fratres: Ego enim accépi a Dómino quod et trádidi vobis, quóniam Dóminus Iesus, in qua nocte tradebátur, accépit panem, et grátias agens fregit, et dixit: Accípite, et manducáte: hoc est corpus meum, quod pro vobis tradétur: hoc fácite in meam commemoratiónem. Simíliter ei cálicem, postquam cenávit, dicens: Hic calix novum Testaméntum est in meo sánguine. Hoc fácite, quotiescúmque bibétis, in meam commemoratiónem. Quotiescúmque enim manducábitis panem hunc et cálicem bibétis, mortem Dómini annuntiábitis, donec véniat. Itaque quicúmque manducáverit panem hunc vel bíberit cálicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini. Probet autem seípsum homo: et sic de pane illo edat et de calice bibat. Qui enim mánducat et bibit indígne, iudícium sibi mánducat et bibit: non diiúdicans corpus Dómini.

(Fratelli: Io lo appreso appunto dal Signore, ciò che ho trasmesso anche a voi: che il Signore Gesù la notte che fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso le grazie, lo spezzò, e disse: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che sarà offerto per voi: fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese il Calice, e disse: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Tutte le volte che Lo berrete, fate questo in memoria di me. Poiché ogni volta che mangerete questo pane, e berrete questo calice, annunzierete la morte di Signore fino a che egli venga. Perciò chiunque mangerà questo pane, o berrà il calice del Signore indegnamente, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, dunque, esamini se stesso, e poi mangi di questo pane e beva di questo calice. Poiché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve la propria condanna, non distinguendo il corpo del Signore.)

Né dagli uomini, né dagli altri Apostoli, dice s. Paolo, io so ciò che vi ho insegnato sull’Eucaristia; ma Gesù Cristo stesso me l’ha rivelato. Non lascia la circostanza del tempo; la notte stessa, dice egli, in cui il Salvatore fu tradito da uno dei suoi Apostoli, dato in mano de’ suoi nemici e trattato con la peggior crudeltà, istituì questo divin sacramento, pegno il più prezioso del suo amore, ed attestato il più splendido della sua tenerezza. Colà propriamente fu fatto il testamento di questo amabile Padre, col quale dà tutto se stesso ai suoi figli, poche ore davanti la sua morte. S. Paolo entra quindi in molte particolarità di quanto avvenne in quella sì meravigliosa istituzione. È da osservare che l’Apostolo e tutti gli Evangelisti hanno voluto raccontare fin le minime circostanze di tale istituzione. Il Salvatore prese il pane. Gesù Cristo non poteva prendere che pane senza lievito, il solo di cui era permesso servirsi nel fare la pasqua: onde con ragione nella Chiesa romana si consacra con pane azzimo. Egli ringrazia il Padre suo della potestà che gli ha comunicato; i quali atti di ringraziamento eran sempre il preludio quand’era per operare le meraviglie più straordinarie. Quindi avendo spezzato il pane che teneva in mano, disse: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, che sarà dato per voi. Non disse: prendete e mangiate questo pane; ma prendete e mangiate, questo è il mio corpo; la sostanza che Io vi offro sotto queste specie, è il corpo mio, non è più pane. Poiché il Verbo eterno, la stessa verità, dice: Questo è il mio corpo, siamone convinti, dice s. Giovanni Grisostomo, crediamolo senza esitanza, riguardiamolo con gli occhi di una fede viva. Questo è il mio corpo: tale è la virtù e la forza delle parole della consacrazione, di produrre, come causa efficiente, ciò che esse esprimono. Perché tali proposizioni si trovino vere, bisogna solamente che la cosa che esse indicano esista dopo che son pronunziate. Ciò che Gesù Cristo prese in mano, non era che pane; ma appena Egli ebbe pronunziate le parole: Questo è il mio corpo, tutta la sostanza del pane fu annichilata, ed in ciò che Gesù Cristo diede a mangiare ai suoi Apostoli non restò altra sostanza che il suo proprio corpo, il quale indi a poche ore doveva esser dato in mano ai suoi nemici, saziato d’obbrobri, flagellato e crocifisso. Non vi restavan del pane che le sole apparenze, cioè il colore, la figura, peso, il sapore, che si dicono comunemente specie. Nel Nuovo Testamento non abbiamo nulla di più formale, di più preciso, di meglio indicato che questa realtà del corpo? del sangue di Gesù Cristo nell’adorabile eucaristia. Ogni volta che si parla di questo divino mistero, o nel sesto capitolo di s. Giovanni, o in tutti gli altri Evangelisti, od in s. Paolo, sempre vi siparla di una presenza e di un mangiare realmente e corporalmente ilcorpo ed il sangue di Gesù Cristo. Il senso delle figure non vi entra affatto, anzi n’è escluso positivamente, poiché il corpo che Gesù Cristo dette a mangiare a’ suoi Apostoli era il medesimo, secondo la sua parola, di quello che abbandonava alle ignominie della sua passione e alla croce per riscattarci. Questo è il mio corpo, che sarà dato per voi. Ora senz’essere Manicheo, nessuno ardirebbe dire che il corpo del Figliuolo di Dio non è stato dato alla morte che in figura. Dal tempo degli Apostoli fino ai nostri giorni, tutta la Chiesa ha sempre creduto che il corpo di Gesù Cristo è realmente e veramente offerto in sacrifizio, distribuito ai Fedeli nella Comunione, e realmente presente nell’eucaristia; e noi non potremmo parlare della presenza reale di Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento in modo più chiaro, più formale, più preciso di quel che hanno fatto i Padri dei primi secoli. – Voi mi direte forse, dice s. Ambrogio, che questo pane che vi si dà a mangiare nella comunione è pane usuale e ordinario. È vero che prima delle parole sacramentali questo pane era pane; ma dopo la consacrazione, in luogo del pane si trova il corpo di Gesù Cristo. Ecco che deve essere indubitabile per noi. Ma come si può fare, continua il medesimo Padre, che ciò che è pane sia il corpo di Gesù Cristo? E risponde: Per la consacrazione, la quale non contiene, se non che le proprie parole Gesù. Cristo; poiché, prosegue egli, in tutto ciò che precede la consacrazione, il sacerdote parla in suo nome, quando loda e benedice il Signore, ovvero prega per il re e per il popolo; ma quando arriva alla consacrazione, il sacerdote non parla più in suo nome, ma Gesù Cristo medesimo che parla per la bocca del sacerdote. È dunque, a dir propriamente, la parola di Gesù Cristo medesimo che opera questo sacramento; quella parola, io dico, che dal nulla ha create tutte le cose. Egli ha parlato, continua il medesimo Padre, e tutte le cose sono state fatte; ha comandato, ed ogni cosa è uscita dal nulla. Or, prima della consacrazione, non vi era affatto il corpo di Gesù Cristo, non eravi che pane ordinario: ma dopo la consacrazione, io ve lo ripeto, non vi è più pane, ma è il corpo di Gesù Cristo. Se s. Ambrogio avesse avuto a rispondere ai Protestanti dei nostri giorni, avrebbe egli potuto parlare in modo più preciso e più chiaro? – S. Cirillo, patriarca di Gerusalemme, che viveva nel IV secolo, spiegando al suo popolo le principali verità della religione, gli dice: La dottrina di s. Paolo sul divino mistero dell’Eucaristia deve più che bastare a stabilir la vostra credenza circa un sì augusto sacramento. Questo grande Apostolo ci diceva nella lezione che avete udita, come la notte istessa che questo divin Salvatore doveva esser tradito, prese del pane, e rendute le grazie, lo spezzò e disse: Prendete e mangiate; questo è il mio corpo. E parimente prendendo il calice, disse: Bevete, questo è il mio sangue. Dopo dunque che Gesù Cristo ha detto del pane che aveva preso: Questo è il mio corpo, chi è che oserà di avere il minimo dubbio? E poiché il medesimo Gesù Cristo ha detto così affermativamente: Questo è il mio sangue, chi potrà mai dubitare di questa verità, e dire che non è realmente il suo sangue? E come! dice egli, colui che ha cangiato l’acqua in vino alle nozze di Cana, non meriterà che crediamo che Egli cangi il vino nel suo prezioso sangue? Sotto le specie del pane e del vino, continua il medesimo Padre, il Salvatore ci dà il suo corpo ed il suo sangue; in guisa che noi portiamo veramente Gesù Cristo nel nostro corpo, quando riceviamo il suo: Sic enim efficimur Christiferi, cum corpus ejus et sanguinem in membra nostra recipimus. I pani della proposizione dell’antico Testamento sono aboliti: noi non abbiamo nel Nuovo che questo pane celeste e questo calice di salute, i quali santificano l’anima e il corpo. E perciò, conclude egli, guardatevi bene dall’immaginarvi che ciò che vedete non sia che pane e vino: è realmente il corpo e il sangue di Gesù Cristo: bisogna che la fede corregga l’idea che ve ne danno i sensi. Guardatevi bene dal giudicarne con gli occhi o dal sapore, ma la fede vi renda certa e indubitabile questa verità, essere il corpo e il sangue di Gesù Cristo che voi ricevete. Queste sono le parole di s. Cirillo. Ecco quale è stata la fede dei primi Fedeli sull’eucaristia. Si è sempre creduto nella Chiesa, dal primo giorno della sua nascita fino a noi, che la sostanza del pane e del vino si cangi nella sostanza del corpo e del sangue di Gesù Cristo: ed è ciò che la Chiesa chiama transustanziazione, cioè cangiamento di sostanza; e per la virtù onnipotente delle parole di Gesù Cristo, che il sacerdote pronunzia in nome del Salvatore, si opera questo portento. Se Dio poté cangiare la moglie di Lot in una statua di sale, la verga di Aronne in un serpente, e l’acqua in vino alle nozze di Cana, dicevano i Padri della Chiesa quando istruivano i novelli battezzati per la prima comunione, perché questo medesimo Dio non potrà cangiare il pane ed il vino nel suo sacro corpo e nel suo prezioso sangue nel sacramento dell’eucaristia? – Ogni volta che mangerete di questo pane, dice Gesù Cristo, e berrete di questo calice, annunzierete la morte del Signore, fino a tanto che Egli venga. Il sacrifizio incruento di Gesù Cristo non differendo che nel modo dal sacrifizio cruento del medesimo Salvatore, deve richiamare alla mente di quelli che vi partecipano, la memoria della morte di Gesù Cristo. Con queste parole: Fino a tanto che egli venga, s. Paolo ci mostra che il sacramento dell’eucaristia durerà sino alla fine del mondo. Chiunque, pertanto, mangerà di questo pane o berrà di questo calice indegnamente, dice il s. Apostolo, sarà reo di delitto contro il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Questa espressione prova in modo convincente la presenza reale del corpo e del sangue di Gesù Cristo. Qual orrore non dobbiamo avere del peccato che commettono coloro, i quali fanno comunioni sacrileghe! non è un sacrifizio che essi offrono, dice s. Giovan Grisostomo, è un omicidio che commettono; non è un nutrimento che prendono, è un veleno. Colui che mangia questo pane e beve di questo calice indegnamente, mangia e beve la sua condanna, per la colpa di non discernere il corpo del Signore; cioè egli ha in se stesso la prova visibile del suo peccato; e il suo processo, per così dire, è bell’e fatto. Questo divin Salvatore è il suo giudice, questo pane di vita è il decreto della sua morte. Sacrilegio, tradimento, nera ingratitudine, crudele ipocrisia, quanti delitti in una sola Comunione fatta indegnamente! E quali ne sono gli effetti? Spessissimo l’induramento e l’impenitenza finale.

(L. Goffiné, Manuale per la santificazione delle Domeniche e delle Feste; trad. A. Ettori P. S. P. e rev. confr. M. Ricci, P. S. P., Firenze, 1869).

Graduale

Ps CXLIV: 15-16

Oculi ómnium in te sperant, Dómine: et tu das illis escam in témpore opportúno,

[Gli occhi di tutti sperano in Te, o Signore: e Tu concedi loro il cibo a tempo opportuno,]

V. Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictióne. Allelúia, allelúia.

[Apri la tua mano: e colma ogni essere vivente della tua benedizione,]

Ioannes VI: 56-57

Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus: qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem, in me manet et ego in eo. Alleluia.

[La mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui. Alleluia.]

Sequentia

Thomæ de Aquino.

Lauda, Sion, Salvatórem,

lauda ducem et pastórem

in hymnis et cánticis.

Quantum potes, tantum aude:

quia maior omni laude,

nec laudáre súfficis.

Laudis thema speciális,

panis vivus et vitális

hódie propónitur.

Quem in sacræ mensa cenæ

turbæ fratrum duodénæ

datum non ambígitur.

Sit laus plena, sit sonóra,

sit iucúnda, sit decóra

mentis iubilátio.

Dies enim sollémnis agitur,

in qua mensæ prima recólitur

huius institútio.

In hac mensa novi Regis,

novum Pascha novæ legis

Phase vetus términat.

Vetustátem nóvitas,

umbram fugat véritas,

noctem lux elíminat.

Quod in coena Christus gessit,

faciéndum hoc expréssit

in sui memóriam.

Docti sacris institútis,

panem, vinum in salútis

consecrámus hóstiam.

Dogma datur Christiánis,

quod in carnem transit panis

et vinum in sánguinem.

Quod non capis, quod non vides,

animosa fírmat fides,

præter rerum órdinem.

Sub divérsis speciébus,

signis tantum, et non rebus,

latent res exímiæ.

Caro cibus, sanguis potus:

manet tamen Christus totus

sub utráque spécie.

A suménte non concísus,

non confráctus, non divísus:

ínteger accípitur.

Sumit unus, sumunt mille:

quantum isti, tantum ille:

nec sumptus consúmitur.

Sumunt boni, sumunt mali

sorte tamen inæquáli,

vitæ vel intéritus.

Mors est malis, vita bonis:

vide, paris sumptiónis

quam sit dispar éxitus.

Fracto demum sacraménto,

ne vacílles, sed meménto,

tantum esse sub fragménto,

quantum toto tégitur.

Nulla rei fit scissúra:

signi tantum fit fractúra:

qua nec status nec statúra

signáti minúitur.

Ecce panis Angelórum,

factus cibus viatórum:

vere panis filiórum,

non mitténdus cánibus.

In figúris præsignátur,

cum Isaac immolátur:

agnus paschæ deputátur:

datur manna pátribus.

Bone pastor, panis vere,

Iesu, nostri miserére:

tu nos pasce, nos tuére:

tu nos bona fac vidére

in terra vivéntium.

Tu, qui cuncta scis et vales:

qui nos pascis hic mortáles:

tuos ibi commensáles,

coherédes et sodáles

fac sanctórum cívium.

Amen. Allelúia.

[Loda, o Sion, il Salvatore, loda il capo e il pastore, con inni e càntici.

Quanto puoi, tanto inneggia: ché è superiore a ogni lode, né basta il lodarlo.

Il pane vivo e vitale è il tema di lode speciale, che oggi si propone.

Che nella mensa della sacra cena, fu distribuito ai dodici fratelli, è indubbio.

Sia lode piena, sia sonora, sia giocondo e degno il giúbilo della mente.

Poiché si celebra il giorno solenne, in cui in primis fu istituito questo banchetto.

In questa mensa del nuovo Re, la nuova Pasqua della nuova legge estingue l’antica.

Il nuovo rito allontana l’antico, la verità l’ombra, la luce elimina la notte.

Ciò che Cristo fece nella cena, ordinò che venisse fatto in memoria di sé.

Istruiti dalle sacre leggi, consacriamo nell’ostia di salvezza il pane e il vino.

Ai Cristiani è dato il dogma: che il pane si muta in carne, e il vino in sangue.

Ciò che non capisci, ciò che non vedi, lo afferma pronta la fede, oltre l’ordine naturale.

Sotto specie diverse, che son solo segni e non sostanze, si celano realtà sublimi.

La carne è cibo, il sangue bevanda, ma Cristo è intero sotto l’una e l’altra specie.

Da chi lo assume, non viene tagliato, spezzato, diviso: ma preso integralmente.

Lo assuma uno, lo assumino in mille: quanto riceve l’uno tanto gli altri: né una volta ricevuto viene consumato.

Lo assumono i buoni e i cattivi: ma con diversa sorte di vita e di morte.

Pei cattivi è morte, pei buoni vita: oh che diverso esito ha una stessa assunzione.

Spezzato poi il Sacramento, non temere, ma ricorda che tanto è nel frammento quanto nel tutto.

Non v’è alcuna separazione: solo un’apparente frattura, né vengono diminuiti stato e grandezza del simboleggiato.

Ecco il pane degli Angeli, fatto cibo dei viandanti: in vero il pane dei figli non è da gettare ai cani.

Prefigurato con l’immolazione di Isacco, col sacrificio dell’Agnello Pasquale, e con la manna donata ai padri.

Buon pastore, pane vero, o Gesú, abbi pietà di noi: Tu ci pasci, ci difendi: fai a noi vedere il bene nella terra dei viventi.

Tu che tutto sai e tutto puoi: che ci pasci, qui, mortali: fa che siamo tuoi commensali, coeredi e compagni dei santi del cielo. Amen. Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia sancti Evangéli secúndum S. Ioánnem.

Ioann VI: 56-59

In illo témpore: Dixit Iesus turbis Iudæórum: Caro mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus. Qui mandúcat meam carnem et bibit meum sánguinem, in me manet et ego in illo. Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem: et qui mandúcat me, et ipse vivet propter me. Hic est panis, qui de coelo descéndit. Non sicut manducavérunt patres vestri manna, et mórtui sunt. Qui manducat hunc panem, vivet in ætérnum.

[Gesù disse un giorno alle turbe della Giudea: « La mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, resta .in me, e Io in lui. Come il Padre vivente ha mandato me, e io vivo per il Padre; così chi mangerà da me, vivrà per me. Questo è il pane che discese dal cielo. Non come i vostri padri, che mangiarono la manna e morirono: chi mangia di questo pane, vivrà in eterno » (Giov. VI, 56-59). ]

OMELIA

(G. Bonomelli, Misteri Cristiani, vol. IV, Brescia. Tip. E Libr. Queriniana, 1896)

La presenza reale. — La parola della $S. Scrittura e la parola della tradizione.

Ragionando della Santa Eucaristia, troviamo sul nostro cammino due sorta di avversari, coi quali ci è forza combattere. Gli uni ci muovono incontro a nome della ragione e, atteggiandosi a vindici de’ suoi diritti imprescrittibili, levano alto la voce e fieramente gridano: – Il vostro dogma della presenza reale di Cristo viola tutte le leggi della natura, è il più manifesto insulto che si possa fare alla ragione: noi non possiamo, non dobbiamo ammetterlo. Per credere a questa vostra dottrina dovremmo cessare d’essere uomini, abdicare alla ragione e fare a Dio, che ce l’la data, il massimo degli oltraggi -. Sono questi i razionalisti antichi e moderni. Gli altri ci muovono incontro a nome della stessa fede e armati della Scrittura e della autorità della tradizione, ci dicono: – Voi non intendete né quella, né questa: voi fate dire a Cristo e alla tradizione ciò ch’essi non insegnarono: voi falsate i Libri Santi; voi fraintendete i Padri e la dottrina della Chiesa antica: la dottrina della presenza reale è dottrina vostra, introdotta più tardi, e come tale vuolsi sbandire -. Ai razionalisti antichi e moderni risponderemo nel Ragionamento seguente colle armi della difesa, che sono bastevoli all’uopo, né altre si possono esigere da noi là dove si tratta d’una dottrina, che eccede le forze tutte della natura e della ragione umana. Agli avversarii, che discendono in campo contro di noi colle armi della Santa Scrittura e della veneranda antichità cristiana, risponderemo usando delle stesse armi, e condizioni pari. Voi ci provocate sul campo della interpretazione biblica e patristica: di buon grado accettiamo la lotta e giudici della stessa siano i nostri lettori, e, osiamo dirlo, gli stessi nostri avversari onesti e leali. – Vero è che codesti avversarii, che protestano di impugnare le sole armi della Scrittura, se bene sì guarda, sono alleati dei razionalisti e spesso senza confessarlo si schierano nelle loro fila e combattono colle loro armi stesse. Ma checché sia di queste occulte alleanze coi razionalisti, noi qui accettiamo il duello sul terreno, sul quale ci sfidano. Essi dicono: – I Libri Santi del Nuovo Testamento intesi a dovere non istabiliscono la dottrina della presenza reale -. Noi diciamo precisamente il contrario: – I Libri Santi del Nuovo Testamento intesi a dovere stabiliscono ad evidenza la dottrina della presenza reale -. Essi dicono: – I Padri della Chiesa antica stanno per noi -. Noi diciamo: – Essi stano contro di voi e per noi -. Alla prova. È questione di semplice interpretazione e non difficile -. Sono tre Evangelisti, Matteo (XXVI, 26-28), Marco, (XIV, 22), Luca (XXXII, 19 e seg.) e l’ Apostolo Paolo (1° Cor., XI, 23 e seg.), i quali tutti, narrando la cena ultima di Nostro Signore, riferiscono colle identiche parole l’istituzione della Santa Eucaristia: « Questo è il mio corpo – Questo è il mio sangue ». Sulla autenticità ed integrità di queste parole per noi Cattolici come pei Protestanti di tutte le comunioni non esiste ombra di dubbio: perfettissimo è il consenso. Ciò posto ci sembra di poter ragionare in questa forma: Se le parole pronunciate da Cristo sul pane, che teneva in mano: « Questo è il mio Corpo » e sul vino, ch’era nel calice: « Questo è il mio sangue » si devono intendere nel loro senso proprio e naturale per modo che il corpo significhi il corpo e il sangue significhi il sangue e non altro, è chiaro che la presenza reale è messa fuori d’ogni dubbio. Or bene: il più volgare buon senso vuole che alle parole si dia quel significato che loro è proprio e naturale semprechè non vi sia necessità manifesta di darne uno metaforico e figurato. Qui nostro Signore dice che quel pane è il suo Corpo e quel vino è il suo Sangue: con qual diritto gli muteremo noi le parole in bocca, facendogli dire: – Questo pane è figura del mio corpo – Questo vino rappresenta il mio sangue. – Questo pane contiene la virtù del mio corpo – Questo vino racchiude la efficacia del mio sangue? – Se le parole corpo e sangue usate da Nostro Signore non si doveano prendere alla lettera per Corpo e sangue, perché mai Cristo non lo disse, o almeno non lo lasciò capire in modo indiretto? Perché mai i quattro Scrittori ispirati con un consenso veramente singolare ripetono quelle parole: « Questo è il mio corpo – Questo è il mio sangue? » Perché l’uno o l’altro per togliere i pericoli dell’errore, per dissipare il dubbio, ch’è troppo naturale in cosa sì nuova e al tutto inaudita e nemmeno immaginabile, non disse: – Questo pane figura il mio corpo – Questo vino è l’immagine del mio sangue? – Ci voleva sì poco per chiarire la verità! La qual cosa, poi era tanto più naturale quantochè non è raro il caso, in cui gli Evangelisti trovano conveniente spiegare il senso di alcune espressioni meno oscure e meno gravi di queste. S. Giovanni dopo aver riferite le parole di Cristo dette agli Ebrei: « Sciogliete questo tempio » crede bene aggiungere: – Ciò diceva del tempio del suo corpo -. Dopo aver riferito quelle altre: « Chi ha sete venga a me e dal suo seno scorreranno rivi » spiega la cosa e dice: – Questo Gesù diceva dello Spirito Santo, che i credenti avrebbero ricevuto -. E un altro Evangelista, riportata la frase di Cristo: « Guardatevi dal lievito dei farisei » la chiarisce, dicendo: – Che è l’ipocrisia -. Perché dunque nessuno dei quattro sacri Scrittori ebbe cura di far capire con una sola parola, con un solo cenno indiretto, che le parole corpo e sangue pronunciate da Gesù doveansi intendere in senso improprio e figurato? Perché questo senso non vi era e doveansi intendere nel loro senso proprio e comune di vero corpo e di vero sangue! – Oltrecchè noi apprendiamo dallo studio degli Evangelii e dalle Lettere di S. Paolo, che sono ben poche quelle verità e quelle istituzioni di Cristo, che siano riferite unanimemente colle stesse parole dagli Evangelisti e da S. Paolo: non lo stesso dogma della Santissima Trinità, non il Battesimo, non il Primato di Pietro, non la Confessione e andate dicendo: la sola istituzione della Santa Eucaristia è narrata da tre Evangelisti e da S. Paolo, senza mutarne una sillaba, e da Giovanni riportata a lungo perché omessa dagli altri. Perché tanta cura e consenso in riferirla con le stesse parole? Certamente perché cosa di suprema importanza. Ora vi domando: se l’Eucaristia non è che il simbolo del corpo e del sangue di Cristo, od una cotal sua virtù, sarebbe essa una gran cosa? Sarebbe meno del Battesimo, meno della Confessione e del Primato di Pietro. Dunque l’Eucaristia non è, non può essere una povera figura del corpo e del sangue di Cristo; ma sì la realtà e verità della sua presenza. Senza di che è da osservare che un linguaggio metaforico e improprio nel parlare comune non si usa, né si deve usare se non si può facilmente intendere, massime se si parla a gente poco istruita e di grosso intendimento: e se pure si vuole usare, ogni ragion vuole che accuratamente si spieghi per non indurre in errore gli uditori. Ora presso gli Ebrei era forse in uso che il pane indicasse il corpo, e che il vino indicasse il sangue? No, per fermo: nessuno pigliava il pane come segno del corpo e il vino segno del sangue. Gesù Cristo adunque non poteva usare quella metafora affatto ignota e meno ancora doveva usarla cogli Apostoli sì tardi ad intendere le cose più comuni fino a confondere il lievito della dottrina con quello del pane; fino a non comprendere; che non sono i cibi presi materialmente quelli che macchiano l’anima e a provocare quel duro rimprovero, che Gesù rivolge loro. La volle usare? Lo poteva, ma a patto di spiegarla in guisa che capissero essere figura e non realtà e per conseguenza dovea dire o far dire agli Evangelisti: – Questo è il mio corpo, cioè figura del mio corpo – Questo è il mio sangue, cioè figura del mio sangue -. Nol disse, non lo fece dire, non lo spiegò, non lo fece spiegare: ragion vuole che pigliamo le sue parole quali sono e che il corpo sia il corpo, e il sangue sia il sangue. – Direte voi che la evidente impossibilità della cosa costringeva gli Apostoli a dare alle parole di Cristo un senso figurato? Rispondo: Gli Apostoli Sapevano che Cristo era Dio; avevano visto tante meraviglie, tanti e sì splendidi prodigi operati da Lui: un anno prima aveano udita dalla sua bocca la promessa di ricevere un giorno la sua carne in cibo e la sua bevanda in sangue: ricordavano lo scandalo suscitato da quella promessa con tanta asseveranza affermata e le proteste di Pietro a nome di tutti di credere alle sue parole: sapevano imminente la morte del divino Maestro e udivano da Lui stesso, essere quello il suo Testamento: come non dovevano credere, essere quello il compimento della promessa avuta, il suggello del suo amore e perciò, non una semplice figura (cosa insignificante), ma la verità del suo corpo? A Lui, che aveva mutato l’acqua in vino, che aveva risuscitato Lazzaro: a Lui questo pure era possibile e perciò potevano, anzi dovevano interpretare il linguaggio di Cristo nel senso che aveva e che importava un grande miracolo. Ma se l’Eucaristia non era che una figura del suo corpo, non era miracolo e si riduceva ad una prova di amore della più lieve importanza di gran lunga inferiore a tante altre per essi ricevute. Ne è da dimenticare il tempo, l’ora, in cui Gesù compiva quell’atto e pronunciava quelle parole. Era quella l’ultima cena, che Gesù faceva co suoi cari: pochi momenti lo separavano dalla sua passione: vedeva i suoi nemici raccolti a consiglio e deliberanti sul modo e sul luogo di impadronirsi della sua Persona: vedeva al suo lato il traditore, che l’aveva venduto: tratto tratto il suo volto si oscurava e una mortale angoscia affannava l’anima sua e non la nascondeva a’ suoi cari: il suo cuore si apriva come un padre amoroso, che sta per abbandonare i suoi figli, e dalle sue labbra cadevano parole d’una confidenza, d’un affetto, d’una tenerezza, che gli stessi Apostoli non avevano mai udito le eguali: essi pure ne erano stupiti. E voi potete immaginare che in quella espansione ineffabile d’una tenerezza ineffabile Gesù pensasse a darne la prova a tutti i secoli venturi con questa espressione inintelligibile: – Sappiate che in questo pane vi lascio il simbolo del mio corpo, e in questo vino il simbolo del mio sangue? -. Si può dare idea più strana, trovato più inesplicabile, e vorrei dire più ridicolo di questo? In quei momenti solenni poteva tenere un linguaggio più oscuro? Eppure era allora che i poveri Apostoli, scossi dalle sue parole sì chiare e sì piene d’amore, esclamavano: « Ecco, ora parli chiaramente e non dici parabola alcuna: ora sappiamo che conosci tutte le cose e non hai bisogno che altri ti interroghi ». (Giov. XVI, 29, 3). Allora adunque il linguaggio di Cristo era chiaro, netto, sciolto da figure e metafore. Come lo sarebbe stato se le parole della consacrazione, senza spiegazione di sorta, intese come una metafora, erano un enigma? E non è tutto: è un fatto storico indubitato che gli Apostoli, i primi Cristiani, la Chiesa tutta fino al secolo XVI intesero le parole di Cristo nel loro senso proprio ed ovvio: appoggiati a quelle parole essi credettero sempre e tutti e fermamente la presenza reale di Cristo nella Eucaristia. (Nel secolo XI, Berengario, forse il primo, intese le parole di Cristo in senso figurato: fu combattuto e condannato e si ritrattò. Da Berengario a Zuinglio nessuno più, che si sappia, pensò a quella interpretazione). Possibile che tanti uomini, sì pii e sì dotti, per tanti secoli, gli stessi Apostoli, che udirono quelle parole dalle labbra di Cristo, non le intendessero e cadessero nell’enorme errore di credere presente Cristo nella Eucaristia, mentre non lo era, di adorare un po’ di pane e di vino in luogo dell’Uomo-Dio? E allora a che si ridusse per tanti secoli l’opera di Cristo? E più ancora. Noi tutti Cattolici e protestanti siamo unanimi nel professare che Gesù Cristo è Dio-Uomo. Come Dio-Uomo, Egli conosceva tutto, non occorre il dirlo. Allorchè adunque sedeva a mensa con i suoi Apostoli, in quell’ultima sera e, porgendo loro il pane e il vino; diceva: « Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue », lo sguardo suo onniveggente penetrava nelle menti loro e spaziava su tutti i milioni e miliardi di credenti futuri: e che vedeva? Vedeva tutti questi credenti, pieni d’amore per Lui, pronti a dare la vita per Lui, e moltissimi l’avrebbero data in mezzo ai tormenti, cader vittime d’un errore grossolano, d’una superstizione incredibile, d’una idolatria, che non ha l’eguale nella Storia dell’umanità, quella di adorare il Pane e il vino! Vedeva che la causa od occasione di tanta aberrazione proveniva da quelle sue quattro parole, intese alla lettera e ciò per la fede smisurata nella sua potenza e per l’ardentissimo amore, che faceva loro credere possibile tanto miracolo: vedeva che sostituendo a quella sola parola, la parola rappresenta o figura, sarebbesi cessato l’immenso errore e la detestabile superstizione: come credere che non l’avrebbe voluto impedire? Come immaginare che non volesse dire quella parola, che spiegava la verità e rendeva facilissima la fede nell’incomprensibile mistero? Per me, lo confesso altamente, non saprei concepire come Gesù, l’amabile maestro, sempre pronto a rischiarare la verità, ad istruire i suoi Apostoli, a togliere ogni dubbio anche in cose di poco momento, potesse permettere col tacere sì falsa e sì empia interpretazione delle sue parole e proprio allora che faceva il suo Testamento ed era per immolare sé stesso a loro salvezza. Dare per essi la vita sulla croce e rifiutare una parola che bastava a dissipare l’errore! è possibile? – S. Luca e S. Paolo alle parole di Cristo: « Questo è il mio corpo » fan seguire quest’altre: « Che è dato per voi – Che si spezza per voi. – Questo è il calice del mio sangue – Che si sparge per voi ». Ora si chiede: se è il pane che si dà o si spezza; se è il vino che sì versa per la salvezza degli uomini, oppure il corpo e il sangue di Cristo? La risposta non può essere dubbia: dunque quel pane che si spezzava e si dava: quel vino, che si porgeva, erano veramente il corpo e il sangue di Cristo. Se così non fosse, le parole di Lui non avrebbero senso, o l’avrebbero sacrilego. – Scorrendo gli Evangeli ci si presenta un fatto degno di considerazione. Delle verità e delle istituzioni capitali si parla più volte e si annunziano prima di proclamarle e stabilirle definitivamente. Così il Battesimo, la fondazione della Chiesa, l’istituzione del Primato di Pietro, la Missione degli Apostoli, la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione, Cristo più e più volte annunziò, predisse e promise agli Apostoli chiaramente all’intento di preparare gli animi a credere e disporli alle dure prove, che li attendevano. Ma, non esito ad affermarlo, nessuna verità, nessuna istituzione Egli annunziò, predisse e promise con tanta chiarezza, con tanta forza e direi quasi con tanta durezza quanto l’Eucaristia. E potremo noi credere, dopo sì solenne annunzio e promessa di Cristo, che l’Eucaristia si riduca ad un simbolo, ad una figura, che è la cosa più facile a concepirsi, che esclude ogni mistero ed è priva d’ogni importanza reale? A voi il giudizio. – Intanto consideriamo in ogni sua parte la promessa della Eucaristia, che si legge nel capo VI del Vangelo di S. Giovanni che avvenne un anno circa prima della istituzione. L’Evangelista narra il miracolo della moltiplicazione dei pani, che fu operato il dì innanzi alla promessa. Evidentemente Gesù Cristo fece quel miracolo per aprirsi la via a parlare della Eucaristia e con esso ottener fede al miracolo senza confronto più grande della presenza reale. Seguiamo il discorso di Cristo. Dopo aver inculcata la necessità della fede e di nutrirsi d’un altro pane, migliore della manna del deserto, pane che dà la vita, continua e apertamente dice qual sia codesto pane: « Il pane, che io vi darò, è la mia carne, che dà la vita al mondo ». Gesù parla di pane, che darà: dunque non è la fede, perché questa allora si esigeva e non pel futuro. Che pane è desso? Lo dice Egli stesso in termini: « Il pane che vi darò è la mia carne ». È forse la grazia? No, perché in tutti i Libri Santi non troverete che Gesù Cristo abbia chiamato carne sua la sua grazia. Sarebbe stato un linguaggio non più udito, non inteso, perché oscurissimo e da Lui non ispiegato. Ed è sì vero che quella parola carne pronunciata da Cristo tornava strana e nuova agli uditori tutti, compresi certamente gli stessi Apostoli, che nacque tra loro contesa e dicevano gli uni agli altri: « Come può costui darci a mangiare la sua carne? ». Erano dunque persuasi che Gesù parlava della sua carne, che si doveva mangiare per avere la vita eterna, e non di un pane figurato o di qualsiasi cibo spirituale. Gesù intese che gli uditori suoi contendevano sul significato delle sue parole e precisamente sulla carne, che si doveva mangiare. Che fa egli ogni maestro degno di questo nome, allorché si accorge che le sue parole, o non sono intese, o sono malamente fraintese? S’affretta a spiegarne il senso, e se nol fa, fallisce al suo dovere, incorre giustamente il biasimo delle persone oneste e l’errore dei discepoli a ragione si imputa al maestro. Gesù era il Maestro per eccellenza; il suo linguaggio era sempre d’una semplicità incomparabile: ogni qualvolta i discepoli non lo comprendevano non disdegnava di spiegarsi meglio, adoperando i termini e le immagini più comuni. Il Vangelo è là a provarlo. Che doveva dunque egli fare Gesù allorché udì quel lamento: – Come può Costui darci a mangiare la sua carne? – Essi evidentemente avevano inteso che parlasse, non di fede, non di grazia, non di pane figurato, ma propriamente della sua carne. Come Maestro pieno di bontà, compatendo la loro ignoranza, doveva subito correggere il loro errore e dire: – Voi errate: io non parlo della mia carne, che dovete mangiare, no: io parlo della fede, che dovete avere in me, che deve essere il vostro cibo: parlo del pane, che un giorno vi darò e voi piglierete come figura del mio corpo -. Ogni difficoltà si dileguava dalla mente degli uditori. È così che Gesù parla? Udite. Con atteggiamento pieno di autorità, che non ammette replica, risponde: « In Verità, in verità vi dico, che se voi non mangiate la carne del Figliuolo dell’uomo e non bevete il suo sangue, voi non avrete la vita in voi! » Come, o divino Maestro? Questi uditori e discepoli non sanno comprendere come sia possibile, che voi diate loro a mangiare la vostra carne e ve ne chiedono la spiegazione, e voi raddoppiate la difficoltà, affermando che devono bere il vostro sangue? E voi sapete come la legge Mosaica, di cui sono gelosi osservatori, vieti loro severamente bere il sangue sotto qualsiasi forma? Se questi vostri uditori e discepoli non comprendono il vostro linguaggio, benigno come siete, spiegatelo: se colla parola carne e sangue intendete la figura o la virtù della vostra carne e del vostro sangue, o la grazia, o la fede, o ciò che a voi meglio piace, non vogliate tormentare e quasi opprimere le corte loro menti: parlate, parlate più chiaro: basta una sola parola!…. Nulla di tutto ciò. Gesù ribadisce la stessa cosa e dopo avere affermato con una forma solenne, quasi di giuramento: « In verità, in verità vi dico » continua e dice: « Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno ». Bastava questa sentenza, che è la ripetizione della antecedente. Eppure a Gesù non basta ancora e prosegue: « Perché la mia carne è veramente cibo ed il mio sangue è veramente bevanda ». La frase è ad un tempo ripetizione e spiegazione delle altre: ripetizione, perché troviamo sempre le parole carne e sangue; spiegazione, perché dice che la sua carne è ordinata ad essere cibo, il suo sangue bevanda e solo chi mangia di questa carne e beve di questo sangue si unisce a Lui, e rimane in Lui. Poteva esprimersi con maggiore chiarezza ed asseveranza? Sei volte Gesù ripete la parola mangiare, cinque volte la parola carne, quattro volte la parola bere, e quattro pure la parola sangue: non una sola volta le parole figura, segno, virtù od altra equivalente, che lasci anche solo da lungi sospettare, non trattarsi veramente della carne e del sangue adorabile del Figliuol di Dio. È dunque ragionevole, è necessario pigliare le parole di Cristo nel loro senso comune e naturale, perché così Cristo volle e non altrimenti: dunque nella Santa Eucaristia è veramente, realmente e sostanzialmente presente il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Egli lo disse e come disse deve essere. Né è da omettere un ultimo argomento, che getta una luce ancor più viva sul senso delle parole di Cristo, che avete udite. S. Giovanni, che contro il suo costume si diffonde su questo fatto, scrive: – Che molti dei discepoli, udito il discorso di Gesù, dissero: « Questo parlare è duro; chi può ascoltarlo? » (È noto che S. Giovanni nel suo Vangelo è più sollecito di riferire le parole e la dottrina di Cristo che i fatti: questi sono pochi assai. Eppure su questo fatto, sia nei precedenti, sia nei conseguenti si diffonde. E perché duro? Senza dubbio è duro, perché non sanno comprendere come Gesù possa dare qual cibo la sua carne e qual bevanda il suo sangue. Non vi sarebbe nulla di duro se quel pane e quel vino fossero figura del corpo e del sangue di Cristo, o ne contenessero la misteriosa virtù. Dunque quei discepoli intendevano le parole di Cristo come noi ora le intendiamo. Ponete che tale non fosse il senso vero delle sue parole: non era dovere di Cristo rettificarlo? Che fa Egli? Udendo il bisbiglio de’ suoi discepoli, con accento ancora più risoluto, a Lui insolito co’ suoi cari, dice: « Ciò che vi ho detto vi scandalizza – e non lo potete credere? Che sarà allorché vedrete il Figliuol dell’uomo salire là dov’era prima? Allora sarà anche più difficile il comprenderlo; eppure lo dovrete credere ». A quelle parole alcuni dei discepoli non ressero: gli volsero le spalle e l’abbandonarono. A quella vista Gesù mutò forse linguaggio? Temperò forse le sue espressioni? Disse forse: – Badate ch’io parlo della fede, della figura del mio corpo e del mio sangue. Che difficoltà trovate voi che nell’Agnello pasquale avete già la figura mia? – Nulla di tutto ciò: con volto austero, e parola vibrata si rivolse ai dodici Apostoli, che gli facevano corona, e disse: « Volete andarvene voi pure? – Se non volete credere a ciò che vi ho detto, andatevene: non muto sillaba ». Quelli rimasero e Pietro a nome di tutti uscì in quella nobilissima protesta: « Signore, a chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna ». Fratelli! Un’ultima osservazione, che mi sembra di grandissimo peso. Dopo il discorso di Cristo, avviene una divisione tra’ suoi discepoli, come avete udito. Rimangono fedeli a Lui quelli che credono alle parole sue, quelli cioè che credono doversi mangiare la sua carne e bere il suo sangue per avere la vita eterna: l’abbandonano quelli che non possono e non vogliono ammettere tanto miracolo e che certo non avrebbero avuto difficoltà a rimanere con Lui e credere quando si fosse trattato d’una semplice figura del corpo e del sangue di Cristo. Ora’ se Cristo nelle sue parole non istabiliva la presenza reale del suo corpo, ma solo la figura o la virtù sua, quale ne sarebbe stata la conseguenza? Questa e non altra: Cristo avrebbe ritenuto presso di sé e tenuti come suoi discepoli fedeli quelli, che non comprendevano le sue parole e cadevano in un gravissimo errore e lasciava che da Lui partissero quelli, che avevano compreso il suo linguaggio e se ne andavano per non voler ammettere un errore grossolano, che il Maestro condannava. Possiamo noi dar luogo ad una ipotesi sì assurda ed empia? Eppure, se noi accettiamo l’interpretazione protestante, la conseguenza è inevitabile: rimasero con Cristo gli erranti, lo abbandonarono quelli che respingevano l’errore e Cristo non solo permise, ma volle sì manifesta contraddizione! Ve lo dissi più sopra: quanto alla istituzione della Santa Eucaristia, S. Paolo, quasi dimenticando l’indole d’una lettera, assume il carattere di Evangelista e la narra distesamente colle stesse parole di S. Luca, suo discepolo. Ma, riferito il fatto della istituzione, come voleva il suo scopo, scostandosi dagli Evangelisti, discende alla applicazione morale e scrive: « Chi riceve indegnamente l’Eucaristia si fa reo del corpo e del sangue di Lui ». Reo di lesa maestà è colui che direttamente offende la persona del principe, non mai chi fa ingiuria alla sua immagine: nella Eucaristia adunque si contiene, non la figura o la virtù di Cristo, sebbene la persona sua stessa. E poi i Protestanti condannano il culto delle immagini quasi un ritorno alla idolatria: come dunque nella Eucaristia riconoscerebbero una figura e tal figura del corpo di Cristo, che chi fa onta a questa, la faccia a Cristo istesso? – Vuole l’Apostolo che chiunque mangia del pane Eucaristico e del vino del calice, prima metta a prova se stesso; cioè scruti la sua coscienza e se la trova rea di colpa, o si astenga dalla Eucaristia, o se ne mondi. Se l’Eucaristia non fosse che la figura del corpo di Cristo sarebbe egli necessario premettere l’esame di coscienza e purificarla col dolore? Quando mai si disse non potersi contemplare il Crocifisso da chi si trova in peccato e il contemplarlo in peccato essere sacrilegio? Eppure S. Paolo insegna che chi riceve l’Eucaristia in peccato mangia e beve la sua condanna eterna. E perché? Perché, risponde l’Apostolo, non distingue il corpo del Signore – Non diiudicans corpus Domini -. Dunque vi è pane e pane; il pane comune, e il pane Eucaristico, che è il corpo del Signore. Qual prova che questo pane non è, non può essere una nuda figura, ma la verità del corpo di Cristo? Fratelli! Penso che codesta lunga dimostrazione biblica della presenza reale di Cristo nella Santa Eucaristia vi abbia recato noia e fastidio. Ma poteva io passarmene? Poteva io tenere in nessun conto la interpretazione protestante sopra questo capitolo della nostra fede? La mia sarebbe stata una colpa e quasi dissi una implicita confessione di impotenza in faccia ai nemici della presenza reale, che ci si fanno innanzi coi Libri Sacri alla mano e si vantano di tenerne essi soli la chiave. – Ma la dimostrazione cavata dalla Bibbia, tuttoché perentoria, sarebbe imperfetta quando non fosse avvalorata dalla autorità del Magistero della Chiesa, che ne è il riflesso e l’interprete infallibile. La verità rivelata è simile al seme: deposto nei Libri Santi, cresce e vigoreggia, quasi albero lussureggiante, nella Chiesa. Mi duole, o fratelli, dovervi spiegare sotto gli occhi la fede della Chiesa Cattolica dei primi secoli nel dogma della presenza reale, fede, che si manifesta in mille forme svariatissime: dico, mi duole, perché vi obbligo ad udir cose già conosciute e l’udirle ripetere non è senza molestia. Ma è una necessità dell’ordine ed io mi studierò di rendervi men grave quest’ultima parte colla maggiore brevità possibile e col ridurre a pochi capi tutto l’insegnamento della veneranda antichità cristiana per ciò che spetta alla presenza reale di Cristo nella divina Eucaristia, Svolgiamo i cento volumi, nei quali i Padri della Chiesa da S. Ignazio martire fino a S. Bernardo, nel corso non interrotto di undici secoli deposero il tesoro della fede, che gli Apostoli raccolsero dalla bocca di Cristo stesso: svolgiamo tutti i libri liturgici, la cui origine risale alla culla del Cristianesimo, di tutti i riti, di tutte le Chiese d’Oriente e d’Occidente, non escluse le separate da noi, di tutte le lingue: interroghiamo tutte le memorie cristiane antiche, scolpite sui monumenti in pietra, in cristallo, in bronzo, in argento, in oro, nei templi, sui sepolcri, sulle pareti delle Catacombe; dipinte sulle tavole, sugli indumenti sacri: in una parola interroghiamo tutta l’antichità cristiana in tutti gli angoli della terra, ed essa colle mille sue lingue, colle quali professa la sua fede, ci risponderà, che sempre, dovunque e unanimemente e fermissimamente ha creduto, nella Eucaristia contenersi l’Uomo-Dio, il Figlio di Dio e della Vergine, Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. Odo la gran voce dei Padri, che salutano il Sacramento Eucaristico come il Sacramento dell’unione con Dio, della nostra consumazione con Lui, come il Sacramento dei Sacramenti, il mistero santo, il mistero terribile, il mistero tremendo, il mistero adorabile, il mistero dell’amore e della fede, la sorgente della vita, la prova suprema della carità divina, il Sacramento, nel quale Gesù Cristo diè fondo alle ricchezze infinite della sua bontà. — Riducete l’Eucaristia ad una figura, a non so quale comunicazione della virtù propria al corpo di Gesù Cristo: quel linguaggio dei Padri non ha senso, è una esagerazione intollerabile: ammettete la presenza reale e diventa l’espressione rigorosa e propria della verità. – Odo la gran voce dei Padri, che gridano: In questo Sacramento non badate ai sensi: la loro testimonianza vi inganna: ascoltate la fede, la sola fede: essa supplisce agli occhi, al tatto, al gusto: essa è tutto: qui bisogna fermare la nostra mente sulla parola di Cristo. – Perché questo linguaggio si usa dai Padri parlando della sola Eucaristia e sempre a preferenza della sola Eucaristia? Perché l’Eucaristia è il culmine dei misteri cristiani, a tutti sovrasta i Sacramenti e a tutti sovrasta, perché se gli altri racchiudono, conferiscono la grazia di Cristo, questo contiene Cristo stesso. Pensatevi finché vi piace, voi non vedrete altra ragione della sua eccellenza sopra il Battesimo, porta della Chiesa e sulla stessa Ordinazione, partecipazione del sovrano Sacerdozio di Cristo. – Odo la gran voce dei Padri, che mi assicurano, per la Santa Eucaristia, noi, venuti tanti secoli dopo Cristo, essere fatti contemporanei di Cristo, possederlo com’essi lo possedevano, vederlo, toccarlo com’essi lo vedevano e toccavano – Perché nessun Padre mai usò espressioni come queste, ragionando degli altri Sacramenti? A voi la risposta. – Odo la gran voce dei Padri, che mi dicono: nella Eucaristia il pane si muta, si converte, si trasforma, diventa il corpo di Cristo e il vino nel sangue di Lui. Non basta: mi dicono che, come il fango per virtù divina si mutò nel corpo di Adamo e l’acqua alle nozze di Cana fu fatta vino, e il cibo, che noi pigliamo diventa nostro sangue e nostra carne, così il pane ed il vino, posti sull’altare, alla voce del Sacerdote si trasformano nel corpo e nel sangue di Cristo. È egli possibile intendere queste parole tante volte ripetute e inculcate dai Padri, rigettando la presenza reale e la transustanziazione? – Odo la gran voce dei Padri, che predicano, l’Eucaristia essere l’opera della onnipotenza divina: Quegli solo poterla produrre, che disse e tutto fu fatto. Se noi non vi vediamo che un nudo ricordo, una figura di Cristo, dov’è il bisogno della sua onnipotenza? Chi di noi non può creare un simbolo e lasciare dopo di sé una memoria, che rammenti la nostra esistenza, o qualcuna delle opere nostre? – Odo la gran voce dei Padri, che nelle forme più chiare ed energiche insegnano, nella Santa Eucaristia essere veramente, realmente, propriamente, certamente tutto Cristo qual fu sulla terra ed ora è in cielo: non in figura, non in apparenza, non per ombra, ma nel suo vero corpo e sangue: che nella Eucaristia Egli si unisce a noi e noi a Lui: che il suo sangue si confonde col nostro: che le nostre labbra e la nostra lingua rosseggiano di esso; che il nostro corpo si impingua del suo: che Gesù Cristo è lì sull’altare come sulla croce: che l’altare diviene il cielo: che il Sacerdote lo tiene tra le sue braccia come tra le sue lo teneva la Vergine benedetta: che gli Angeli fanno corona all’altare, adorando il loro Re: che in questo Sacramento Gesù fa ciò che non fanno molte madri coi loro bambini, perché queste li danno a nutrire a donne estranee e Quegli ci nutre delle sue carni, ci abbevera del suo sangue. – Odo la gran voce dei Padri, che mi insegna, Gesù aver nascosto il suo corpo sotto i veli eucaristici per esercitare la nostra fede, perché più fidenti ci avviciniamo a Lui, perché lo possiamo ricevere dentro di noi. Se non fosse nascosto sotto le specie del pane e del vino, come potremmo noi avvicinarci a Lui, sostenere il fulgore della sua luce e albergarlo ne’ nostri petti? Odo la gran voce dei Padri, che non esitano ad asserire, che le parole di Cristo: – « Questo è il mio corpo – Questo è il mio sangue » – sono chiare, manifeste, indubitate: che non hanno bisogno di spiegazione; che si hanno da prendere come suonano, perché Egli è onnipotente: Egli l’ha detto e basta: che dobbiamo guardarci dallo scrutare tanto mistero: qui la ragione deve tacere, devono ammutolire i sensi e al loro luogo comandare la fede, la sola fede, se non vogliamo errare. Gran cosa! Leggo i Padri e trovo, che mi dicono: – Bada bene: se i Libri Santi insegnano, che Dio sì pente, che Dio si sdegna, che Dio cammina, che Dio ha occhi e orecchi, che Dio odia; tu non devi credere che Dio veramente si penta, che Dio si sdegni, che Dio cammini, che Dio abbia occhi e orecchi, che Dio odii: nulla di tutto questo può essere in Dio, infinita perfezione. I Libri Santi parlano così perché a te, uomo soggetto ai sensi, non possono parlare altrimenti. — Perché questi Padri stessi, parlando dell’Eucaristia e commentando le parole di Cristo: « Questo è il mio corpo – Questo è il mio sangue » non hanno cura di avvertirmi: – Poni ben mente: il corpo di Cristo, di cui qui si parla, non è il suo vero corpo; il sangue non è il suo sangue: ma sono l’uno e l’altro figurati nel pane e nel vino, che vedi -. E sì qui maggiore era la necessità di spiegare la cosa che non là dove si parla di Dio, perché ciascuno intende da sé che quelle imperfezioni disdicono a Dio, natura semplicissima e perfettissima, dovecchè nell’Eucaristia si parla di corpo, sotto corporee specie e questa metafora del pane e del vino significanti il corpo e il sangue di Cristo non s’era udita sulla terra e non ispiegata confondeva necessariamente tutte le menti. – Finalmente odo la gran voce dei Padri, che a tutti i credenti intimano: – Piegate il ginocchio, chinate la fronte, e nella Santa Eucaristia, nel tempio, sulle vie, in pubblico, in privato, dovunque la trovate, nelle mani del Sacerdote, del Vescovo, del Papa, fosse anche nelle mani d’un laico, non importa, adoratela -. Perché? – Perché in essa è il Figlio di Dio, Gesù Cristo, in corpo, sangue, anima e Divinità -. È a questa voce dei Padri, della Chiesa Cattolica, che riempie i secoli e lo spazio, fanno eco le Chiese, che lo scisma e l’eresia divelsero dalla nostra, la Chiesa Inglese e la Luterana stessa, la Russa e la Foziana, l’Armena e la Nestoriana e la Eutichiana. Quale concento meraviglioso, o fratelli! E tutti costoro, pastori e fedeli, maestri e discepoli, sarebbero caduti nell’errore? Che dico nell’errore! Nella più turpe idolatria? Se così fosse, avrei tutto il diritto di rivolgermi a Cristo e dirgli: – O Figlio di Dio, venisti sulla terra per stabilire il tuo Regno, per fondare la tua Chiesa, e formarti di essa una sposa fedele senza macchia e senza ruga: per essa Tu versasti il sangue e nel suo seno versasti i tesori tutte delle tue grazie: Essa dichiarasti Maestra infallibile e quelli sono tuoi figli ch’Essa ti genera. Ora dov’è questa tua Chiesa? Questa tua sposa? Questa continuatrice dell’opera tua? Questa salvatrice dell’uman genere? Dov’è questa lucerna inestinguibile, che Tu accendesti e collocasti sul monte, perché illuminasse le vie della vita? Essa è spenta: Essa non è più: la tua sposa è infedele: l’opera tua è distrutta, il frutto del tuo sangue è perduto, rovesciato il tuo regno: la tua Chiesa, che dicesti non sarebbe mai vinta dalle porte dell’inferno, orrore! è caduta nella più abbietta idolatria! – Vedila colla fronte nella polvere adorare un po’ di pane e di vino! E Tu lo Potesti permettere? Tu, che con una sola parola potevi impedire tanto vituperio? – Ah, basta, basta, o fratelli. Ciò non è, non può essere: Cristo avrebbe fallito alle promesse! Il ginocchio a terra, o fratelli, e, fissi gli sguardi in quell’Ostia Sacrosanta, cantiamo coll’Angelo della Scuola: – Devoto io ti adoro, o nascosta Divinità, che ti veli sotto queste apparenze: il mio cuore si china innanzi a te, perché, pensando a te, sente d’essere nulla. L’occhio, il tatto, il gusto qui si ingannano: solo alla tua parola sicuramente si affida: credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio: non vi è nulla di più vero della tua parola di verità. Sulla croce la sola Divinità si occultava; qui anche l’umanità si ecclissa -. Credo, o Signore, credo -. Aiuta, sostieni la mia debolezza -. Amen.

IL CREDO

Offertorium

Orémus

Levit. XXI: 6

Sacerdótes Dómini incénsum et panes ófferunt Deo: et ideo sancti erunt Deo suo, et non pólluent nomen eius, allelúia.

[I sacerdoti del Signore offrono incenso e pane a Dio: perciò saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il suo nome, allelúia.]

Secreta

Ecclésiæ tuæ, quǽsumus, Dómine, unitátis et pacis propítius dona concéde: quæ sub oblátis munéribus mýstice designántur.

[O Signore, Te ne preghiamo, concedi propizio alla tua Chiesa i doni dell’unità e della pace, che misticamente son figurati dalle oblazioni presentate.]

COMUNIONE SPIRITUALE

Communio

1 Cor XI: 26-27

Quotiescúmque manducábitis panem hunc et cálicem bibétis, mortem Dómini annuntiábitis, donec véniat: itaque quicúmque manducáverit panem vel bíberit calicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini, allelúia.

[Tutte le volte che mangerete questo pane e berrete questo calice, annunzierete la morte del Signore, finché verrà: ma chiunque avrà mangiato il pane e bevuto il sangue indegnamente sarà reo del Corpo e del Sangue del Signore, allelúia.]

Postcommunio

Orémus.

Fac nos, quǽsumus, Dómine, divinitátis tuæ sempitérna fruitióne repléri: quam pretiósi Corporis et Sanguinis tui temporalis percéptio præfigúrat:

[O Signore, Te ne preghiamo, fa che possiamo godere del possesso eterno della tua divinità: prefigurato dal tuo prezioso Corpo e Sangue che ora riceviamo].

PREGHIERE LEONINE (dopo la Messa)

RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE (1)

ORDINARIO DELLA MESSA