I SERMONI DEL CURATO D’ARS: SULLA COMUNIONE

[DISCORSI DI SAN G. B. M. VIANNEY CURATO D’ARS

Vol. III, Marietti Ed. Torino-Roma, 1933

Visto nulla osta alla stampa.

Torino, 25 Novembre 1931. Teol. TOMMASO CASTAGNO, Rev. Deleg.

Imprimatur. – C . FRANCISCUS PALEARI, Prov. Gen.

Panis quem ego dabo, caro mea est prò mundi vita.

(JOAN. VI, 52).

Chi di noi, Fratelli miei, avrebbe mai potuto supporre che Gesù Cristo potesse spingere il suo amore verso le creature fino a dar loro il suo Corpo adorabile e il suo Sangue prezioso, perché fosse nutrimento delle anime nostre, se non l’avesse detto Lui stesso? Ecché, F. M., un’anima nutrirsi del suo Salvatore?… e tante volte quanto desidera? O abisso di bontà e d’amore di un Dio per le sue creature!… S. Paolo ci dice che il Salvatore, vestendo la nostra carne, ha nascosto la sua divinità e portata l’umiliazione fino all’annientamento. Ma, istituendo l’adorabile sacramento dell’Eucaristia, ha velato anche la sua stessa umanità, non lasciando apparire che le viscere della sua misericordia. Oh! vedete, M. F., di che cosa è capace l’amore di un Dio per le sue creature!… No, F. M., di tutti i Sacramenti non ce n’è uno che possa esser paragonato a quello dell’Eucaristia. In quello del Battesimo riceviamo, è vero, il carattere di figli di Dio, e, per conseguenza, prendiamo parte al suo regno eterno; in quello della Penitenza, le piaghe dell’anima nostra sono guarite e ci è restituita l’amicizia del nostro Dio; ma nell’adorabile sacramento dell’Eucaristia riceviamo non solo l’applicazione del suo Sangue prezioso, ma anche l’Autore stesso di ogni grazia. S. Giovanni ci dice che Gesù Cristo, « avendo amato gli uomini fino alla fine » (S. Giov. XIII, 1) trovò il mezzo di salire al cielo senza abbandonare la terra: Prese del pane tra le sue sante e adorabili mani, lo benedisse e lo cangiò nel suo Corpo; prese del vino e lo cangiò nel suo Sangue prezioso e diede a tutti i sacerdoti, nella persona degli Apostoli, il potere di compiere lo stesso miracolo tutte le volte che avrebbero pronunciato le stesse parole: affine di poter con questo miracolo d’amore, restare con noi, esserci di nutrimento, consolarci e tenerci compagnia. « Chi mangia la mia Carne – ci dice Egli – e beve il mio Sangue vivrà in eterno; chi non mangia la mia Carne né beve il mio Sangue non avrà la vita in sé » (Ibid. VI, 54, 55). Oh, M. F.! quale felicità per un Cristiano aspirare al grande onore di nutrirsi del pane degli angeli!… Ma, ahimè! quanto pochi la comprendono!… Ah! M. F., se conoscessimo bene tutta la felicità che abbiamo nel ricevere Gesù Cristo, non ci studieremmo continuamente di meritarla? Per darvi un’idea della grandezza di questa felicità, vi mostrerò:

1° quanto è grande la fortuna di colui che riceve Gesù Cristo nella santa Comunione;

2° i frutti che dobbiamo ritrarne.

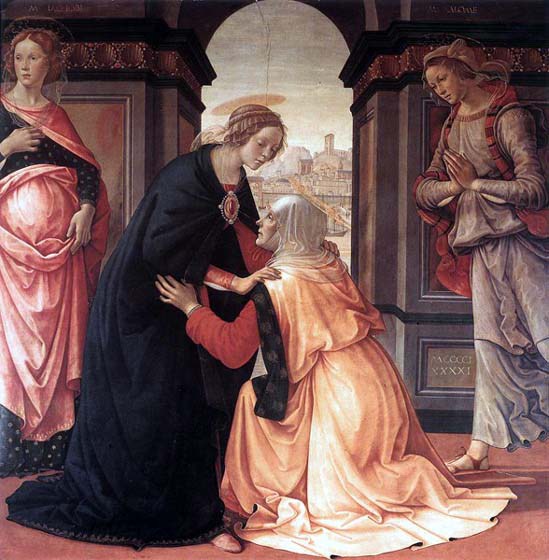

I. — Voi tutti sapete, F. M., che la prima disposizione per ricevere degnamente questo grande Sacramento è l’esame accurato della propria coscienza, dopo aver implorato i lumi dello Spirito Santo; la confessione sincera dei propri peccati, con tutte le circostanze che possono renderli più gravi o mutarne la specie, accusandoli tali e quali ce li farà conoscere Dio al momento del giudizio; — un dolore profondo d’averli commessi e la disposizione a sacrificare tutto ciò che abbiamo di più caro piuttosto che commetterli di nuovo; — e in fine un gran desiderio di unirci a Gesù Cristo. Vedete la premura dei Magi di cercar Gesù Cristo nel presepio; vedete la santa Vergine, vedete la Maddalena come s’interessa di cercare il Salvatore risorto! Non intendo, F. M., assumermi di mostrarvi tutta la grandezza di questo Sacramento: ciò non è dato all’uomo; bisognerebbe esser Dio stesso per poter esporvi la grandezza di queste meraviglie: perché ciò che ci riempirà di stupore per tutta l’eternità, sarà l’aver ricevuto, noi, miseri quali siamo, un Dio sì grande. – Tuttavia, per darvene un’idea, vi mostrerò che Gesù non è mai passato in alcun luogo, durante la sua vita mortale, senza spandervi le sue benedizioni più abbondanti e, per conseguenza, quanto devono esser grandi e preziosi i beni che ricevono coloro che hanno la bella sorte di accoglierlo in sé per mezzo della santa Comunione; anzi, per dir meglio, vi mostrerò che tutta la nostra felicità in questo mondo consiste nel ricevere Gesù Cristo in questo augusto Sacramento; ciò ch’è molto facile a comprendersi; poiché la santa Comunione giova non solo all’anima nostra col nutrirla, ma anche al nostro corpo, come vedremo. Leggiamo nel santo Evangelo, che Gesù Cristo entrando nella casa di S. Elisabetta, benché ancora chiuso nel seno materno, madre e figlio furono ripieni di Spirito Santo. San Giovanni fu anche purificato dalla macchia d’origine, e la madre esclamò: « Ah! donde mai mi viene tanta felicità che la madre del mio Dio si degni di venire a me? » (S. Luc. I, 43). Pensate, M. F., quanto più grande debba essere la felicità di colui che riceve Gesù Cristo nella santa Comunione, poiché lo riceve non già in casa sua, come S. Elisabetta, ma nel suo proprio cuore; padrone di custodirvelo, non tre mesi, come Elisabetta, ma per tutta la vita. — Quando il vecchio Simeone, che da tanti anni sospirava ardentemente la felicità di vedere Gesù Cristo, poté riceverlo almeno tra le sue mani, fu così trasportato e rapito di gioia, che, non sapendosi trattenere, esclamò in un impeto d’amore: « O Signore, e che posso io desiderare ancora sulla terra, dacché i miei occhi hanno visto il Salvatore del mondo? Io ora posso morire in pace! » (S. Luc. II, 29). Ma, ancora una volta, qual differenza, F. M., tra il riceverlo sulle proprie braccia, contemplarlo qualche istante, e riceverlo nel proprio cuore!… Quando Zaccheo, sentito parlare di Gesù Cristo, desiderò ardentemente di vederlo, essendo impedito dalla gran folla che accorreva da ogni parte, s’arrampicò su di un albero; ma il Signore, vedendolo, gli disse: « Zaccheo, vien giù subito, perché oggi voglio alloggiare in casa tua. ». Ed egli s’affretta a discendere e corre a preparare tutto ciò che può per ricevere il Salvatore. Gesù, entrando nella sua casa dice: « Oggi questa casa riceve la salvezza. » E Zaccheo, vedendo la grande carità di Gesù Cristo nel venire ad albergare in casa sua, « Signore, esclama, io darò la metà dei miei beni ai poveri, e renderò il doppio a tutti quelli che ho in qualunque modo danneggiati » (S. Luc. XIX) Di maniera chè, M. F., la sola visita di Gesù Cristo, fece d’un gran peccatore un gran santo, poiché egli ebbe la felicità di perseverare fino alla morte. — Leggiamo nell’Evangelo che, quando Gesù Cristo entrò nella casa di S. Pietro, questi lo pregò di guarirgli la suocera, travagliata da febbre violenta. Gesù Cristo comandò alla febbre di lasciarla e all’istante ella fu guarita; tanto che poté servirli a tavola (S. Luc. IV, 38-39). Vedete anche l’emorroissa. Diceva tra sé: « S’io potessi, se avessi la fortuna di toccargli anche solo l’orlo della veste, sarei guarita; » e infatti, quando il Salvatore passò, ella si gettò a’ suoi piedi, toccò e fu guarita perfettamente (S. Matth. IX, 20). E perché il Signore andò a risuscitare Lazzaro, morto da quattro giorni?… Non è forse perché l’aveva ricevuto spesso in casa sua, che Gesù gli mostrò così vivo attaccamento da versar lagrime presso la sua tomba? (S. Giov. XI). Gli uni gli chiedevano la vita, gli altri la guarigione del corpo; e nessuno mai si ritirò senza aver ottenuto ciò che domandava. Pensate voi s’Egli vorrà negare ora ciò che gli si domanda. Quali torrenti di grazie non deve accordare, quando è Lui stesso che viene nei nostri cuori, desideroso di fissarvi la sua dimora per tutto il resto dei nostri giorni! Oh! M. F., quale felicità per chi riceve, con le dovute disposizioni, Gesù Cristo nella santa Comunione!… Ah! chi potrà mai comprendere la fortuna del Cristiano che riceve Gesù Cristo nel suo cuore, il quale per ciò stesso diventa un piccolo cielo; da solo, Egli è tanto ricco quanto tutto il cielo insieme. Ma, mi direte, perché dunque la maggior parte dei Cristiani è così insensibile a questa felicità, tantoché molti anzi la disprezzano e si beffano di quelli che sono sì lieti di ricevere Gesù Cristo? — Ahimè, mio Dio! Quale sventura è mai paragonabile a questa? È perché questi poveri infelici non hanno mai conosciuto né gustato la grandezza di questa felicità. Infatti, F. M., un uomo, una creatura, nutrirsi, saziarsi del suo Dio, farne il suo cibo Quotidiano! … O miracolo dei miracoli ! o amor degli amori!… o felicità delle felicità, ignota agli Angeli stessi!… 0 mio Dio! qual gioia per un Cristiano che ha fede sapere che, levandosi dalla sacra Mensa, se ne va col cielo nel cuore!… Oh! felice la casa in cui abitano questi Cristiani!… qual rispetto non si deve aver per loro in quel giorno! Avere nella propria casa un secondo tabernacolo, in cui ha risieduto realmente il buon Dio in Corpo ed in Anima!… Ma, forse mi direte ancora, se questa felicità è sì grande, perché la Chiesa oi comanda di comunicarci una volta all’anno? — Questo comando, M. F., non è per i Cristiani buoni, ma per i tiepidi e indifferenti per la povera anima loro. Nei primi tempi della Chiesa, il più gran castigo che si poteva infliggere ai Cristiani era di privarli di questa felicità. Ogni volta che essi assistevano alla santa Messa, avevano anche la bella sorte di comunicarsi. Mio Dio! come è mai possibile che i Cristiani possano stare tre, quattro, cinque e anche sei mesi senza dare questo nutrimento celeste alla povera anima loro? Essi la lasciano morir di miseria!… Mio Dio! Quale sventura! quale accecamento!… mentre hanno tanti rimedi per guarirla, e un nutrimento sì efficace per conservarle la salute! Ah! F. M., diciamolo con le lagrime agli occhi, non si risparmia nulla per il corpo che dopo tutto dovrà, tosto o tardi, essere distrutto e corroso dai vermi; e 1’anima, creata ad immagine di Dio, l’anima immortale, la si disprezza, la si tratta con la peggiore delle crudeltà!… La Chiesa vedendo come i Cristiani perdevano di vista la salute delle loro povere anime, sperando che il timor del peccato avrebbe fatto loro aprire gli occhi, li obbligò a comunicarsi tre volte all’anno: a Natale, a Pasqua e a Pentecoste. Ma più tardi vedendoli diventare sempre più insensibili alla loro sventura, finì per non obbligarli che una volta sola all’anno. Mio Dio! quale sciagura e quale accecamento per un Cristiano, esser costretto da leggi a cercare la sua felicità! Di maniera che, quand’anche, M. F., non aveste altri peccati sulla coscienza che quello di non far la vostra Pasqua, voi sareste perduti. Ma ditemi, qual vantaggio potete mai trovare nel lasciare la povera anima vostra in uno stato sì lacrimevole?… Voi siete tranquilli e contenti, se pur si deve credere a ciò che dite; ma ditemi: dove potete trovare la vostra tranquillità e il vostro contento? È forse perché l’anima vostra non attende che il momento in cui la morte la colpirà per piombarla nell’inferno? Forse perché il demonio è vostro padrone? Mio Dio! quale accecamento e quale sventura per chi ha perduto la fede! Perché ancora, F . M., la Chiesa ha stabilito l’uso del pane benedetto che si distribuisce durante la S. Messa, e che, per la benedizione della Chiesa, vien distinto dalle cose ordinarie? Se non lo sapete, ve lo dirò io. È per consolare i peccatori, e, allo stesso tempo, coprirli di confusione. Per consolarli, perché, almeno, il prendere questo pane benedetto li mette in qualche modo a parte della felicità di quelli che ricevono Gesù Cristo, ai quali si uniscono con gran desiderio di riceverlo e con una fede viva. Ma anche per coprirli di confusione: infatti, quale confusione, se la loro fede non è ancora spenta, veder un padre, una madre, un fratello, una sorella, un vicino, una vicina, accostarsi alla sacra Mensa, nutrirsi del Corpo adorabile di Gesù Cristo; mentre essi sono esclusi. Quale sventura, mio Dio! e tanto più grande quanto meno compresa!… Sì, M. F., tutti i santi Padri ci dicono che, ricevendo Gesù Cristo nella santa Comunione, noi riceviamo ogni sorta di benedizioni per il tempo e per l’eternità. Infatti, s’io domando a un fanciullo: « Dobbiamo desiderare di comunicarci? — Sì, mi risponde. — E perché? — Per gli effetti eccellenti che la santa Comunione produce in noi. — Quali sono questi effetti? — La santa Comunione ci unisce intimamente a Gesù Cristo, indebolisce la nostra inclinazione al male, aumenta in noi la vita della grazia, è per noi il principio e « il pegno della vita eterna. »

1° In primo luogo, la santa Comunione ci unisce intimamente a Gesù Cristo. Unione sì intima, questa, F. M., che Gesù Cristo stesso ci dice: « Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue rimane in me e Io in lui: la mia Carne è veramente cibo, il mio Sangue è veramente bevanda » (S. Giov. VI, 56-57) di maniera che, per la S. Comunione il Sangue adorabile di Gesù Cristo scorre veramente nelle nostre vene; la sua Carne è veramente commista alla nostra; ciò che faceva dire a S, Paolo: « Non sono io che opero, che penso, ma è Cristo che opera e pensa in me. Non io vivo, ma vive Cristo in me » (Gal. II, 20) S. Leone ci dice che quando abbiamo la grande ventura di comunicarci, noi chiudiamo davvero in noi stessi il Corpo adorabile e il prezioso Sangue di Cristo. F. M., comprendete voi bene tutta la grandezza di questa felicità? Ah! no, no; comprenderla bene non lo potremo che in cielo. Mio Dio! una creatura arricchita di tanto dono!…

2° In secondo luogo, ricevendo Gesù Cristo nella santa Comunione, vi riceviamo un aumento di grazie, ciò che è facile a comprendersi. Poiché, ricevendo Gesù Cristo, riceviamo la fonte di ogni sorta di benedizioni spirituali, che si spandono nelle anime nostre. Infatti, M. F., chi riceve Gesù Cristo, sente rianimarsi in sé la fede; tutti noi ci sentiamo più penetrati delle verità della nostra santa Religione; sentiamo meglio la gravità del peccato e i suoi pericoli; il pensiero del giudizio ci colpisce di più, siamo più sensibili alla perdita di Dio. Ricevendo Gesù Cristo il nostro spirito si fortifica; ci sentiamo più fermi nel combattere; le nostre intenzioni in tutto ciò che facciamo sono sempre più pure; il nostro amore s’infiamma sempre più. Il pensiero che possediamo Gesù nei nostri cuori, il piacere che proviamo in quel momento felice sembra unirci e legarci talmente a Dio che il nostro cuore non può pensare, non può desiderare che Dio solo. Ci riempie tanto il pensiero del possesso perfetto di Dio che la vita ci par troppo lunga, e invidiamo non quelli che vivono molti anni, ma quelli che partono presto per andare a riunirsi a Dio per sempre. Tutto ciò che ci annuncia la distruzione del nostro corpo ci allieta. Ecco, M. F., il primo effetto che la santa Comunione produce in noi, quando siamo tanto avventurati da ricevere Gesù Cristo degnamente.

3° In terzo luogo, la santa Comunione indebolisce la nostra tendenza al male, ciò che pure è facilissimo a comprendersi. Il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo che scorre nelle nostre vene, e il suo Corpo adorabile, che si compenetra col nostro, non può a meno di distruggervi o almeno diminuirvi la tendenza al male, che il peccato di Adamo vi ha fatto nascere. Tanto vero ciò, che, appena ricevuto Cristo, si prova un gusto nuovo per le cose del cielo e un nuovo disprezzo per le cose create. Ditemi, F. M., come volete che l’orgoglio possa entrare in un cuore, dove è appena disceso un Dio che, scendendo in quell’anima, s’è umiliato fino all’annientamento? Potrebbe egli acconsentire di credersi qualche cosa? Al contrario potrà egli trovar abbastanza di che umiliarsi e disprezzarsi? Un cuore che ha appena ricevuto in sé un Dio sì puro, che è la santità stessa, non sentirà nascere in sé l’orrore più profondo per il minimo peccato di impurità? Non sarebbe anzi egli disposto a lasciarsi tagliare a pezzi piuttosto che acconsentire, non dico a una cattiva azione, ma anche solo a un cattivo pensiero? Un cuore che ha appena ricevuto nella santa Comunione Colui che, padrone di tutto, ha passato la sua vita nella più stretta povertà, tanto che aveva solo una manata di paglia su cui posare il capo, e morì ignudo su di una croce; dite, come potrà questo cuore attaccarsi ai beni del mondo, vedendo la condotta di Gesù? Una lingua che ha appena appena goduto la felicità di toccare il suo Creatore e il suo Salvatore, come mai oserebbe darsi a parole sconce, a baci impuri? No, senza dubbio, non l’oserà mai. Quegli occhi che, poco fa desideravano sì vivamente contemplare il loro Creatore, più puro dei raggi del sole, come potrebbero, dopo tale felicità, fissarsi sopra oggetti impuri? Pare impossibile. Un cuore che ha appena servito di trono a Gesù Cristo, come potrebbe cacciarnelo, per mettere al suo posto il peccato, o piuttosto il demonio stesso? Ancora: un cuore che ha gustato una volta i casti abbracci del suo Salvatore, come potrebbe trovare altra felicità che in Lui? Un Cristiano che ha appena ricevuto Gesù Cristo, morto per i suoi nemici, come potrebbe voler male a chi gli avesse fatto qualche torto? No, senza dubbio; il suo piacere sarà di fargli del bene, quanto potrà. Così S. Bernardo diceva ai suoi religiosi: « Figli miei, se vi sentite meno portati al male e più al bene, ringraziatene Gesù Cristo che vi accorda questa grazia nella santa Comunione. »

4° In quarto luogo, la santa Comunione è per noi « il pegno della vita eterna » (Futuræ gloriæ nobis pignus datur. Off. Ss. Sacramenti) di guisa che la santa Comunione ci assicura il cielo. E un’arra che il cielo ci offre per dirci che un giorno esso sarà la nostra dimora; e, di più, Gesù Cristo risusciterà i nostri corpi tanto più gloriosi quanto più spesso l’avremo degnamente ricevuto. Oh, M. F.! se potessimo comprender bene quanto brama Gesù di venire nelle anime nostre!… Una volta entratovi, non vorrebbe uscirne più, non più separarsi da noi né in vita né dopo morte. Leggiamo nella vita di S. Teresa che essendo apparsa dopo morte ad una religiosa, in compagnia di nostro Signore, questa, meravigliata di vederla assieme a Gesù Cristo, domandò al Salvatore perché le apparisse così. E Gesù stesso le rispose che Teresa gli era stata sì unita in vita per mezzo della santa Comunione, ch’Egli non poteva più staccarsene. No, M. F., non c’è cosa che possa tanto abbellire i nostri corpi per il cielo, quanto la santa Comunione. Oh, F. M.! qual gioia dovranno godere quelli che si saranno comunicati spesso e degnamente durante la vita!… Il Corpo adorabile di Gesù Cristo e il suo Sangue prezioso, sparsi in tutto il nostro essere, saranno simili ad uno splendido diamante, che pure nascosto da un velo, risalta assai bene. Se avete qualche dubbio, ascoltate S. Cirillo d’Alessandria dirci che colui che riceve Gesù Cristo nella santa Comunione gli rimane così unito ch’essi diventano come due pezzi di cera fusa, i quali finiscono per non formarne che uno solo e si mescolano e si confondono talmente che non si possono più separare. Oh! F. M., quale felicità per un Cristiano che arriva a comprendere questo grande mistero !… S. Caterina da Siena esclamava nei suoi trasporti d’amore: « Oh, mio Dio! oh, mio Salvatore! quale eccesso di carità e di bontà! darvi con tanta premura alle vostre creature!… E, dando Voi stesso, date tutto ciò che avete, tutto ciò che siete. Tenero Salvator mio, gli diceva ella, irrorate, ve ne scongiuro, la mia povera anima col vostro Sangue prezioso, nutrite il mio col vostro Corpo adorabile, affinché il mio corpo e l’anima mia non aspirino che a piacere unicamente a voi e a possedervi. „ S. Maddalena de’ Pazzi ci dice che basterebbe una sola Comunione fatta con tenerezza d’amore e con cuor puro, per sublimarci alla più alta perfezione. La beata Vittoria diceva a quelli che vedeva languire nel cammino del cielo: « Perché, figliuoli miei, vi trascinate così sulle vie della salvezza? Perché avete sì poco coraggio per lavorare, affine di meritare la gran felicità di andare ad assidervi alla sacra Mensa e mangiarvi il pane degli Angeli che tanta forza apporta ai deboli ? Oh! se sapeste quanto questo pane celeste addolcisce le miserie della vita! Oh! se aveste gustato anche solo una volta quanto Gesù è buono e benefico con chi lo riceve nella santa Comunione!… Andate, figli miei, mangiate questo pane dei forti, e ne ritornerete pieni di gioia e di coraggio, né più desidererete che il dolore, i tormenti e la lotta per piacere a Gesù Cristo. „ S. Caterina da Genova era così affamata di questo pane celeste, che non poteva vederlo nelle mani di un Sacerdote, senza sentirsi morir d’amore, tanto era il suo desiderio di possederlo. « Ah, Signore! esclamava, venite a me! mio Dio, venite a me! io non posso più resistere! O mio Dio, venite, di grazia, in fondo al mio cuore: mio Dio, non ne posso più! Voi siete tutta la mia gioia, tutta la mia felicità, tutte il nutrimento dell’anima mia! » Oh, M. F.! se noi potessimo comprendere una minima parte di questa felicità, non potremmo più desiderar la vita se non per assicurarci questa felicità; fare cioè di Gesù il nostro pane d’ogni giorno. F. M., tutte le cose create non sarebbero più nulla, noi le disprezzeremmo assolutamente per attaccarci a Dio solo, e tutti i nostri passi, tutte le nostre azioni non tenderebbero ad altro che a renderci sempre più degni di riceverlo.

II. — Tuttavia, M. F., se noi possiamo ricevere tanti beni nella santa Comunione, occorre anche che, da parte nostra ci adoperiamo di rendercene degni. E lo vedremo ben chiaro. — Se domando a un fanciullo quali sono le disposizioni necessarie per comunicarsi bene, vale a dire per ricevere degnamente il Corpo adorabile e il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo, affine di ricevere tutte le grazie accordate a tutti i ben disposti, egli mi risponde: « Ci sono due sorta di disposizioni, le une che riguardano il corpo, le altre che riguardano l’anima. „ Siccome Gesù Cristo viene e nel nostro corpo e nella nostra anima, così dobbiamo rendere l’uno e l’altra degni di tale felicità.

1° La prima disposizione che riguarda il corpo, consiste nell’esser digiuni dalla mezzanotte; non aver cioè mangiato né bevuto assolutamente nulla, nulla aver messo in bocca, neppure… Se dubitaste che fosse già passata la mezzanotte, dovreste rimettere la Comunione a un altro giorno. Ci sono di quelli che si comunicano anche nel dubbio che fosse già passata la mezzanotte. Facendo così si espongono a un gran peccato, o almeno a non ritrarre alcun frutto dalla loro Comunione, ciò che è un gran male, massime se quel giorno fosse ultimo del tempo pasquale, o di un giubileo, o di qualche gran festa; insomma non bisogna farlo mai, sotto qualunque pretesto. – Certe donne gustano il cibo dei loro bambini, se lo mettono alla bocca e credono di non inghiottir niente. Non fidatevi: perché è troppo difficile poterlo fare senza che nulla abbia a discendere per la gola.

2° Occorre un abito pulito, non dico ricco, ma che almeno non sia sucido, né stracciato: vale a dire, pulito e rassettato; a meno che non se n’avessero proprio altri. Vi sono di quelli che non hanno di che cambiarsi, o che non lo fanno per pigrizia. Per quelli che non ne hanno, niente di male; ma gli altri fanno male, perché è un mancar di rispetto a Gesù Cristo che brama tanto venire nel loro cuore. Bisogna essersi pettinati, aver lavato il viso e le mani; non mai venire alla sacra Mensa senza scarpe, buone o rotte che siano. Non già però che si debbano approvare certe signorine che non fanno differenza tra l’andare alla sacra Mensa e il portarsi al ballo o ad un festino; davvero io non so come possano andare con tanta pompa di vanità a ricevere un Dio umiliato e annientato. Quale contraddizione, mio Dio, quale contraddizione!…

3° La terza disposizione è la purità del corpo. Questo Sacramento è chiamato « il pane degli Angeli » per mostrarci che, per riceverlo degnamente, bisogna accostarsi alla purità degli Angeli quanto più è possibile. S. Giovanni Crisostomo ci dice che quelli che hanno avuto la sventura di lasciar correre il loro cuore dietro un oggetto impuro, devono guardarsi bene dall’accostarsi a ricevere il pane degli Angeli, perché il Signore li castigherebbe. Ai primordi della Chiesa, uno che avesse peccato contro la bella virtù della purezza era condannato a non comunicarsi per tre anni continui; e, se vi ricadeva, per sette anni; ciò che è facile a comprendersi perché questo peccato macchia l’anima e il corpo. S. Giovanni Crisostomo ci dice ancora che la bocca che riceve Gesù Cristo e il corpo che lo accoglie devono esser più puri che i raggi del sole. Occorre che tutto il nostro esterno dica a quelli che ci vedono che noi ci prepariamo a qualcosa di grande. Che se, per comunicarci, sono già tanto necessarie le disposizioni del corpo, lascio pensare a voi, o F. M., quante più dovranno esserlo quelle dell’anima per meritare le grazie che Gesù ci porta venendo in noi per mezzo della santa Comunione. Sì, F. M., quando ci portiamo alla sacra Mensa, se vogliamo ricevere Gesù con disposizioni buone, bisogna che la coscienza non ci rimorda di nulla; dobbiamo poter esser convinti d’aver fatto tutto il necessario per esaminarci bene, affine di conoscere i nostri peccati; occorre che la coscienza non ci rimproveri di nulla sull’accusa fatta dei nostri peccati; è necessario essere nella risoluzione di fare, colla grazia di Dio, tutto ciò che dipenderà da noi per non ricadervi, e avere un desiderio sincero di compiere il meglio possibile la penitenza assegnataci. Per penetrarci bene della grandezza dell’azione che stiamo per compiere, dobbiamo da principio guardare la sacra Mensa come il tribunale di Gesù Cristo, al quale saremo giudicati. Se abbiamo avuto la sventura di non accusarci bene dei nostri peccati, d’averne taciuto o svisato qualcuno, persuadiamoci bene che non è Gesù Cristo che andiamo a ricevere, ma il demonio. Oh! F. M., quale orrore mettere Gesù Cristo sotto i piedi del demonio!… Leggiamo nel Vangelo che Gesù istituì l’adorabile sacramento dell’Eucaristia, in una stanza ben pulita e arredata per mostrarci con quanta cura dobbiamo abbellire l’anima nostra con ogni sorta di virtù per ricevere Gesù Cristo nella santa Comunione. E, di più, prima di porgere il suo Corpo adorabile e il suo Sangue prezioso, Gesù si levò da mensa e andò a lavare i piedi de’ suoi apostoli (S. Giov. XIII, 4), per farci comprendere quanto dobbiamo essere esenti da qualunque peccato, anche più leggiero, vale a dire, non avere alcun affetto neppure al peccato veniale. Rinunciare perfettamente a noi stessi in tutto ciò che è contro coscienza; non avere alcuna difficoltà di parlare a quelli che ci hanno offesi, o di incontrarli; portarli anzi in cuore… Diciamo anche meglio, F. M., quando andiamo a ricevere il Corpo di Gesù Cristo nella santa Comunione, dobbiamo sentirci in istato di poter morire e comparire con confidenza dinanzi al tribunale di Cristo. S. Agostino ci dice: « Se volete comunicarvi in modo da piacere a Gesù Cristo, dovete essere assolutamente staccati da tutto ciò che possa tanto o poco dispiacere a Dio. » E S. Giovanni Crisostomo: « Quando cadete in qualche peccato mortale, dovete confessarvene subito; ma poi dovete stare qualche tempo prima di accostarvi alla santa Mensa, per aver tempo di far penitenza. Deplorate, continua egli, la sventura di quelli che, dopo essersi confessati di gravi peccati mortali, domandano subito la santa Comunione, credendo che la sola confessione basti. No; bisogna anche piangere i nostri peccati e farne penitenza, prima di ricevere Gesù Cristo nei nostri cuori. » S. Paolo dice a tutti « di purificar bene l’anima nostra da qualunque macchia prima di ricevere il pane degli Angeli, il Corpo adorabile e il Sangue prezioso di Gesù Cristo » (I Cor. XI, 28), perché se l’anima non fosse tutta pura, attireremmo sopra di noi ogni sorta di sventure per questo mondo e per l’altro. » – E S. Bernardo: « Per comunicarci degnamente dobbiamo fare come il serpente, quando vuol bere a suo agio. Perché l’acqua gli giovi, sprizza fuori il veleno. Noi dobbiamo fare lo stesso: quando vogliamo ricevere Gesù Cristo, dobbiamo gettar via il nostro veleno, che è il peccato, veleno dell’anima nostra e di Gesù Cristo; ma, ci dice questo gran santo, dobbiam gettarlo via per davvero. Figli miei – continua egli – deh! non avvelenate Gesù Cristo nel vostro cuore. » Sì, F. M., quelli che vanno alla sacra Mensa senza aver prima purificato il loro cuore, devono temere assai d’incontrare lo stesso castigo di quel servo che osò mettersi a tavola senza la veste nuziale. Il padrone comandò a’ suoi ministri di prenderlo, di legarlo mani e piedi e gettarlo fuori nelle tenebre Allo stesso modo, M. F., all’ora della morte Gesù Cristo dirà a quelli che avranno avuto la disgrazia di riceverlo senza essersi convertiti: « Perché avete avuto l’audacia di ricevermi nei vostri cuori, macchiati di tanti peccati? » No, F. M., non dimentichiamo mai che per comunicarci bene, dobbiamo essere convertiti davvero e veramente risoluti di perseverare. Abbiamo visto che quando Gesù volle dare il suo Corpo adorabile e il Sangue suo prezioso agli Apostoli per mostrar loro quanto occorresse esser puri per riceverlo, arrivò persino a lavar loro i piedi. Con ciò volle mostrarci che non potremmo mai esser troppo mondi dai nostri peccati, anche veniali. E vero che il peccato veniale non rende le nostre Comunioni indegne, ma è causa per cui tanta felicità non ci giovi quasi a nulla. La prova è evidente. Vedete quante Comunioni nella nostra vita! Ebbene: siamo noi per questo divenuti migliori? — No, senza dubbio; e la vera causa di ciò è il conservar quasi sempre le nostre cattive abitudini e il non correggerci mai, una volta meglio dell’altra. Noi abbiamo orrore per quei grandi peccati che danno la morte all’anima; ma per tutto quelle piccole impazienze, per quelle mormorazioni quando ci tocca qualche disgrazia o qualche dispiacere, per quei sotterfugi nel parlare,… via, ciò non costa molto. Vedete però che, malgrado tante confessioni e tante Comunioni, voi siete sempre quelli di prima; e che le vostre confessioni, già da molt’anni, non sono che la solita ripetizione degli stessi peccati, i quali, sebbene veniali, non per questo v’impediscono meno di perder quasi tutto il merito delle vostre Comunioni. Vi si sente dire, ed è vero, che voi non valete oggi più di ieri; ma chi v’impedisce di correggervi dei vostri difetti?… Se siete sempre gli stessi è appunto perché non volete mai fare il minimo sforzo per correggervi: non volete soffrire nulla, in nulla essere contraddetti; vorreste che tutti vi amassero e avessero di voi buona opinione, cosa troppo difficile. Procuriamo, M. F., di lavorare per distruggere tutto ciò che può in qualunque modo dispiacere a Gesù Cristo; e vedremo come le nostre Comunioni ci faranno camminare a gran passi verso il cielo; e più ci comunicheremo, più ci sentiremo staccati dal peccato e portati a Dio. – Dice S. Tommaso, che la purità di Gesù Cristo è sì grande che il minimo peccato veniale gli impedisce di unirsi con quella intimità che vorrebbe. Per ben ricevere Gesù Cristo bisogna avere nello spirito e nel cuore una gran purità d’intenzione. Ci sono di quelli che pensano al mondo, alla stima o al disprezzo ch’esso avrà di loro: ciò non importa niente. Altri vanno in quei dati giorni per abitudine. Ecco, F. M., delle povere Comunioni, poiché mancano di purità d’intenzione. M. F., ciò che deve spingerci alla sacra Mensa è:

1° perché Gesù Cristo ce lo comanda sotto pena di non conseguire la vita eterna,

2° perché ne abbiamo un gran bisogno per fortificarci contro il demonio;

3° per staccarci dalla terra e attaccarci a Dio. Miei cari, pei aver la grande felicità di ricevere Gesù Cristo, felicità sì grande che tutti gli angeli c’invidiano… (essi possono solo amarlo e adorarlo come noi, ma non come noi riceverlo, ciò che sembra elevarci al disopra degli angeli stessi)… lascio ora pensare a voi con quale purità, con quale amore dobbiamo presentarci a Gesù Cristo per riceverlo. Dobbiamo inoltre comunicarci per ricevere le grazie di cui abbiamo bisogno. Se abbiamo bisogno di umiltà, di pazienza di purezza, ebbene, F . M., tutto ciò troveremo nella santa Comunione, e con ciò tutte le grazie necessarie ad un Cristiano.

4° Dobbiamo andare alla sacra Mensa per unirci a Gesù Cristo, affinché Egli ci trasformi in se stesso, ciò che succede a tutti quelli che Lo ricevono santamente. Se ci comunichiamo spesso e degnamente, i nostri pensieri, i nostri affetti, tutte le nostre azioni, tutti i nostri passi hanno lo stesso fine di quelli di Gesù Cristo quand’era sulla terra. Allora amiamo Dio, ci commoviamo a tutte le miserie spirituali e temporali del prossimo e non pensiamo affatto ad attaccarci alla terra; il nostro cuore, il nostro spirito non pensano, non aspirano che al cielo. – Si, F. M., per fare una buona Comunione, bisogna avere una fede viva in questo grande mistero. Siccome questo Sacramento è un “mistero di fede, „ bisogna credere davvero che Gesù Cristo è realmente presente nella Ss. Eucaristia, ch’Egli vi è vivo e glorioso come in cielo. Altre volte, prima di porgere la santa Comunione, il Sacerdote, tenendo tra le dita la Ss. Eucaristia, diceva ad alta voce: « Credete, che il Corpo adorabile e il Sangue prezioso di Gesù Cristo è veramente in questo Sacramento? » Allora tutti i fedeli rispondevano: « Sì, lo crediamo » 1 . (S. Ambrogio, De Sacramenti, lib. IV, cap. 5). Oh! quale felicità per un Cristiano venir a prostrarsi alla Mensa dei vergini, a ricevere il Pane dei forti!… No, F. M., non c’è nulla che possa renderci sì terribili al demonio quanto la santa Comunione. – Più ancora: essa ci conserva non solo la purità dello spirito, ma altresì quella del corpo. Vedete S. Teresa. Era divenuta sì cara a Dio per la Comunione che faceva sì spesso e sì degnamente, che un giorno Gesù Cristo le apparve e le disse che ella gli piaceva tanto che quand’anche non ci fosse stato il cielo, ne avrebbe creato uno apposta per lei. Vediamo nella sua vita che una domenica di Pasqua, dopo la santa Comunione, ella fu sì rapita in Dio che, ritornata in sé, si sentì la bocca tutta ripiena del Sangue adorabile di Gesù Cristo, che pareva uscir dalle sue vene; ciò che le comunicò tanta dolcezza, che ella credette morirne di amore. « Io vidi – ella racconta – il mio divin Salvatore, il quale mi disse: Figlia mia, voglio che questo Sangue che ti è causa di tanto amore serva a salvarti: non temere giammai che la mia misericordia ti venga meno. Quando ho versato questo Sangue prezioso, non ho provato che dolori e amarezze; ma tu ricevendolo non ne avrai che dolcezza e amore. » Spesso quand’ella si comunicava, gli Angeli scendevano in folla dal cielo e parevano porre le loro delizie nell’unirsi a lei per lodare il Salvatore, ch’ella aveva la felicità, di portare in cuore. Spesse volte la santa fu vista presa dagli Angeli alla sacra Mensa e portata su di un’alta tribuna. Oh, F. M.! se noi avessimo anche una volta sola compreso la grandezza di questa felicità, davvero non ci sarebbe bisogno d’esser sollecitati per venirla a godere. S. Gertrude domandava un giorno a Gesù Cristo che cosa bisognasse fare per riceverlo il più degnamente possibile. Gesù le rispose che bisognava desiderare l’amor di tutti i santi insieme, e che quest’unico suo desiderio sarebbe stato appagato. Volete sapere, F. M., come dovete comportarvi quando volete gustare la felicità di ricevere Gesù Cristo? Fate come quel buon Cristiano che si comunicava ogni otto giorni; egli ne impiegava tre in ringraziamento e tre in preparazione. Ebbene, che cosa vi impedisce di fare anche voi tutte le vostre azioni per questo scopo? Trattenetevi con Gesù Cristo che regna nel vostro cuore; pensate che verrà sull’altare e di là scenderà nel vostro cuore per visitare l’anima vostra e arricchirla d’ogni sorta di beni e di felicità. Invochiamo la santa Vergine, gli Angeli, i Santi affinché preghino il buon Dio che possiamo riceverlo più degnamente che ci sarà possibile. Quel giorno veniamo più per tempo alla S. Messa e ascoltiamola anche meglio delle altre volte. Il nostro spirito e il nostro cuore devono essere continuamente ai piedi del tabernacolo, continuamente sospirare il felice momento; i nostri pensieri non devono più essere di questo mondo, ma tutti celesti; e dobbiamo esser così inabissati nel pensiero di Dio, da sembrar morti al mondo. Dobbiamo avere con noi il nostro libro di pietà, il nostro rosario e dire le nostre orazioni col maggior fervore possibile per rianimare in noi la fede, la speranza e un grande amore per Gesù che, del nostro cuore, farà, fra qualche istante, il suo tabernacolo, o, per dir più esatto, un piccolo cielo. Quale felicità, mio Dio, quale onore per misere creature come siamo noi! Gli dobbiamo inoltre un gran rispetto, noi esseri così miserabili!… Ma tuttavia speriamo ch’Egli avrà egualmente pietà di noi. Dopo i vostri atti di preparazione, dovete offrire la vostra Comunione per voi o per altri; poi alzatevi e andate alla sacra Mensa con grande modestia, la quale mostri che andate a compiere qualcosa di grande; prostratevi in ginocchio e sforzatevi di rianimare in voi la fede che vi faccia sentire tutta la grandezza della vostra felicità. Il vostro spirito e il vostro cuore siano tutti di Dio. Non girate attorno la testa, tenete gli occhi bassi, le mani giunte e recitate il Confiteor. Se dovete aspettare, eccitatevi a un grande amore a Gesù e pregatelo umilmente che si degni venire nel vostro povero e miserabile cuore. Dopo che avrete avuto la grande felicità di comunicarvi, levatevi con modestia, tornate al vostro posto, mettetevi in ginocchio e non prendete subito un libro o il rosario; ma intrattenetevi un momento con Gesù Cristo, che avete la felicità di possedere nel vostro cuore, nei quale, per un quarto d’ora, vive in Corpo ed Anima, come durante la vita mortale. Oh, felicità infinita!… chi mai potrà comprenderla bene? Ahimè! quasi nessuno la comprende.’… Dopo che avrete domandato al buon Dio tutte le grazie che desiderate per voi e per gli altri, riprendete il vostro libro e continuate. Finiti i vostri atti dopo la Comunione, invitate la santa Vergine, tutti gli Angeli, tutti i Santi a ringraziare il buon Dio per voi. Guardatevi bene dallo sputare, almeno per una buona mezz’ora; né uscite subito dopo la S. Messa, ma fermatevi un poco per domandare a Dio la grazia di confermarvi bene nei vostri propositi. Usciti di chiesa, non fermatevi a chiacchierare, ma, pensando alla felicità che avete di possedere in voi Gesù Cristo, tornatevene a casa. Se vi avanza qualche momento libero nelle vostre occupazioni, adoperatelo in qualche buona lettura o fate una visita al Ss. Sacramento per ringraziare il buon Dio della grazia che vi ha fatto il mattino, e occupatevi delle cose del mondo il meno possibile. Vegliate in modo su tutti i vostri pensieri, parole e azioni, da conservare la grazia di Dio per tutta la vostra vita. – Che cosa concludere da tutto questo?… Nient’altro, M. F., se non che tutta la nostra felicità deve consistere nel vivere in modo da esser degni di ricevere spesso Gesù Cristo, poiché è appunto per questo mezzo che noi possiamo sperare quel cielo, ch’io auguro a tutti di cuore.