CAPITOLO XXXII.

DEVOZIONE PARTICOLARE AL BUON LADRONE .

Motivi di questa devozione nei tempi presenti. — Pratica di questa devozione.— Introduzione.— Primo privilegio del Buon Ladrone: meditazione e preghiera. — Secondo, terzo, quarto, e quinto privilegio. — Meditazione, e preghiera. — Orazione a S. Disma, gran protettore dei peccatori moribondi.— Epitaffio del Buon Ladrone.— Conclusione della storia del Buon Ladrone. — Avviso ai peccatori ed al secolo XIX. — Motivi di confidenza.— Necessità del pentimento. — Felicità del secolo XIX pentito.

Dalla vita del Buon Ladrone nascono naturalmente, come il profumo dal fiore, l’ammirazione, la confidenza, e l’amore. A fin di renderli efficaci, un antico e pio Autore ha tradotto questi nobili sentimenti in tanti esercizi di devozione ad uso di tutti i cristiani, e particolarmente dei grandi peccatori, che avessero la disgrazia di trovarsi non convertiti in punto di morte. Non ve ne è alcun altro, a parer nostro, il quale dovrebbe essere tanto popolare quanto questo, specialmente al giorno d’oggi. Non siamo noi forse, qualunque sia la nostro condizione, di fronte a quel gran peccatore che si chiama il secolo XIX, che a gran passi cammina verso l’abisso coperto di iniquità e colla bestemmia sul labbro? [… non parliamo poi del secolo XX e XXI – ndr. -] Oltre la carità, il timore di essere trascinati con lui, e la necessità di preservarci dallo spirito da cui è animato, non ci impongono forse il dovere di sollecitarne instantemente la conversione? E chi potrebbe ormai contar le anime che pel suo contatto si sono perdute? Quante pie persone nel mondo, quante religiose nelle case particolari o negli ospedali, quanti ecclesiastici nell’esercizio del loro ministero pastorale, quanti figli, spose, madri, o sorelle non si trovano nel caso di implorare la salvezza di qualche disperato? Or potremo noi trovare, dopo Maria Santissima rifugio dei peccatori, un avvocato più potente del Buon Ladrone, gran peccatore e gran Santo, convertito e canonizzato tre ore sole prima della sua morte? A queste osservazioni risponde il seguente esercizio fondato sui gloriosi privilegi del beato Disma.

INTRODUZIONE

Noi dobbiamo tutti morire. È decretato, dice s. Paolo, che tutti gli uomini debbano morire; e dopo la morte subire il giudizio. [Hebr., IX, 27.] Il male non sta nel morire, ma nel morire male. Quindi quel detto del Real Profeta: La morte del peccatore è ciò che vi ha di maggior male. [Psalm . XXXIII, 22.]. Per aiutarci a fare non solo una buona morte, ma una morte eccellente, dopo lunghe ricerche io ho trovato il grande s. Disma. Negli ultimi momenti di sua vita mortale egli divenne, grazie all’infinita misericordia, da ladro orribilmente famoso uno dei più gran santi del paradiso. Così lo insegna il santo Cardinale Pietro Damiani: «Paglia da bruciarsi, egli è divenuto un cedro del paradiso; tizzone d’inferno, egli è ora un astro brillante del firmamento.3 » [« Stipula inferni cedrus est Paradisi; turris inferni factas est splendidum sidus cœli. » [Senn. de S. Bonif.]. – Che ciascuno adunque ricorra a questo potentissimo avvocato degli agonizzanti, affinché gli ottenga in quel terribile momento un vero dolore dei suoi peccati. A questo fine, faccia spesso in di lui onore l’esercizio seguente.

Primo privilegio.

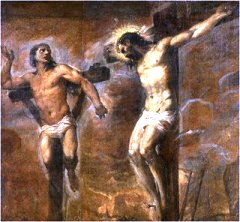

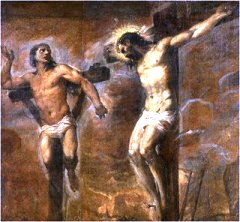

Il primo privilegio di s. Disma è la sua rassomiglianza con Gesù Cristo crocifisso. Essa consiste in ciò, che per la grazia onnipotente di Gesù, egli si convertì all’istante, divenne il prediletto del Salvatore, e fra tutti gli eletti desso è il solo che abbia sofferto il supplizio della croce insieme con Lui. Ascoltiamo il serafico s. Bernardino da Siena: « Poco importa che egli sia stato crocifisso per i suoi delitti. Dopo la sua conversione egli fu un vero membro di Gesù Cristo, e da quel momento le sue sofferenze furono simili alle mortali sofferenze del Figliuol di Dio. » Serm. in fer. v. post Dom. oliv.]

PREGHIERA .

O gran Santo! noi vi preghiamo dì ottenerci dal vostro amato Redentore la grazia di portar con allegrezza la sua croce, affinché siamo in tutto conformi a Colui che ha voluto essere crocifisso per amor nostro. « Imperciocché, dice l’Apostolo, i predestinati alla gloria devono esser sulla terra l’immagine del Figliuol di Dio. » [Rom. VII, 29]. Pater, Ave, e Gloria etc.

Secondo privilegio.

Il secondo privilegio di s. Disma è di essere stato l’avvocato del Figliuol di Dio. Questo privilegio è incomparabile. Per comprenderne la sublime grandezza, convien considerare chi era questo Gesù, che abbandonato da tutti ed inchiodato su di una croce, spargeva il suo sangue e dava la sua vita per la salvezza dell’uomo. Qual nobile cliente! Qual insigne privilegio l’essere scelto per suo difensore! Qual coraggio non ci voleva per dire innanzi a tutta la Sinagoga: Gesù è innocente! « Hic vero nihil mali gessit. » Luc., XXIII, 41.

PREGHIERA .

Gran Santo! degnatevi di ottenerci la forza di difendere in ogni occasione l’onore di Dio, la causa della Chiesa, e di confessare Gesù Cristo Uomo-Dio Redentore del mondo, fuggendo il peccato, e non trascurando cosa alcuna per farlo evitare e detestare dagli altri, affinché nel giorno del giudizio Gesù Cristo ci confessi innanzi all’eterno suo Padre ed innanzi a tutte le nazioni insieme radunate, secondo la sua promessa: « Colui che mi confesserà innanzi agli uomini, anch’Io lo confesserò innanzi al Padre mio. » [Matt. X, 32]. Pater, Ave, e Gloria etc.

Terzo privilegio.

Il terzo privilegio di s. Disma è di essere stato l’unico predicatore della divinità di Gesù Crocifisso. Se richiedevasi un coraggio eroico per proclamare 1’innocenza di Gesù in faccia ai suoi accusatori e dei suoi carnefici, si richiedeva altresì una fede d’una forza e di una vivacità incomprensibile per proclamarne la divinità. Questa fede è il privilegio esclusivo del nostro Santo. In quel Gesù moribondo in mezzo agli obbrobri, egli riconosce il Dio dell’universo, il Re immortale dei secoli, e lo proclama dicendo: « Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. » [« Memento mei, cum veneris in regnum tuum . » Luc., XXIII, 42.]

PREGHIERA.

Gran Santo! noi vi preghiamo di ottenerci dal vostro tanto amato Gesù la grazia di ricercare avidamente non i beni perituri di questa miserabile vita, non le gioie di questo secolo corrotto, ma unicamente il regno di Dio e la sua giustizia come Egli stesso ce lo ha detto; [« Quærite primum regnum Dei et justitiam ejus. » Matth,, V, 33]; affinché « fra le vicissitudini di questo mondo i nostri cuori siano rivolti colà, ove sono i veri gaudi. » [«Ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia. » Orat. in Dom. iv, post. Pasch.]. – Pater, Ave, e Gloria etc.

Quarto privilegio.

Il quarto privilegio di s. Disma è di essere stato il compagno dei dolori della Santissima Vergine. Fra tutte le creature della terra al solo Buon Ladrone fu riserbata l’insigne prerogativa di essere il compagno delle sofferenze di Maria. Solo insieme con Ella, nel momento della morte del Redentore, egli conservò intatta la sua fede in Gesù. Solo con Maria egli compatì alla sua morte come alla morte del Figlio di Dio, veramente Dio e veramente uomo. È questa la dottrina del serafico s. Bernardino: « I gemiti del solo Buon Ladrone con quelli di Maria furono pienamente graditi a Dio, perché, grazie alla fede infusa nella sua anima, solo egli riguardò come veramente Dio quell’uomo, che vedeva morire sotto gli occhi suoi in mezzo ad incredibili dolori. »

PREGHIERA.

Gran santo! degnatevi di ottenerci dal nostro Signore Gesù Cristo la grazia di accompagnare la ss. Vergine nel doloroso martirio che essa soffrì a piè della croce. Questo è il desiderio di questa santa Madre, come essa stessa lo rivelò a s. Brigida: « Figlia mia, non mi dimenticare; vedi il mio dolore, e cerca di risentirlo per quanto puoi. Considera le mie sofferenze e le mie lagrime, ed affliggiti insieme con me » [ « Filia mea, non obliviscaris mei; vide dulurem meum, el imitare quantum potes. Considera dolures meos et lacrymas, et dole. » Revel. lib. II, c. XXIV]. Pater, Ave, e Gloria etc.

Quinto privilegio.

Il quinto privilegio del Buon Ladrone è di essere stato la figura di tutti gli eletti. In lui si vedono come riunite tutte le anime beate destinate a godere l’eterna gloria in paradiso; imperocché egli solo udì dalla bocca medesima di Gesù queste parole: « Oggi sarai meco in paradiso » [« Hodie mecum eris in Paradiso. » Luc., XXIII, 42.]. Egli le udì il primo, le udì per sé e per tutta l’umanità rigenerata di cui era la figura. « Il quinto privilegio del Beato Ladrone fu di essere la figura e come il rappresentante di tutti gli eletti; il che a nessun altro fu concesso. »

PREGHIERA.

Gran santo! figura di tutti gli eletti, noi vi domandiamo umilmente di ottenerci da Gesù Crocifisso con voi, la grazia di portare pazientemente il peso della vita, le tribolazioni, la fatica, la povertà, le malattie, in una parola la croce, che in questa valle di lacrime pesa sugl’infelici figli di Adamo, affinché meritiamo di essere annoverati fra gli eletti, e di partecipare alla gloria eterna; essendo questa la condizione della salvezza secondo l’oracolo divino : « Entreranno nella casa del Padre celeste coloro i quali avranno lavato le loro vesti nel sangue dell’Agnello Crocifìsso. » [Ap. VII, 41]. Pater, Ave, e Gloria etc.

Ad sanctum DISMAM,

agonizantium Patronum.

Antiphona.

Beati mortui qui in Domino moriuntur.

Amodo jam dicit Spirìtus

ut requiescant a laboribus –

[Beati i morti che muoiono nel Signore.

D’ora in poi già dice lo Spirito

che riposano dalle loro fatiche.] [Ap. VII, 41]

Sancte Disma, qui mira Dei

Providentia ex nefario latrone

in eximium pœnitentiæ speculum

evasisti, et paucas intra

horas æterna tibi gaudia comparasti:

aspice sublimi gloriæ

tuæ throno in hanc vallem miseriæ.

Recordare o Sanctæ mirabilis,

mentis humanæ fragilitatis,

ad malum semper, magis

quam od bonum proclivis. Recordare,

et prò nobis ad Deum

appella, ut sicut per gratium

suam efficacem ad pœnitentiam

et Paradisi cœlestis gloriam te

perduxit: ita nos famulos suos

et famulas, eadem efficaci gratia,

ad dignus pœnitentiæ fructus

impellat, ut peccata tecum

abolentes pie tibi commoriamur,

ac una tandem in Dei

salutari nostro perenniter exultemus.

Amen.

[O santo Disma, che per ammirabile provvidenza di Dio da insigne Ladrone diveniste un perfetto modello di penitenza, e in poche ore acquistaste l’eterna felicità, dal trono di gloria ove siete assiso, abbassate i vostri sguardi su questa valle di lacrime. Ricordatevi, o ammirabile santo, della fragilità della natura umana sempre più inclinata al male che al bene. Ricordatevene, e domandate per noi a Dio, il quale con la sua grazia efficace vi condusse alla penitenza ed alla gloria del paradiso, di far produrre con la medesima grazia a noi suoi servi e sue serve degni frutti di penitenza, affinché cancellando i nostri peccati come li cancellaste voi, possiamo morire parimente insieme con voi, per rallegrarcene eternamente insieme in Dio nostro Salvatore. Cosi sia.]

Preghiera di S. Brigida.

Benedictio æterna sit tibi,

Domine mi Jesu Christe, qui

existens in mortis, agonia, omnibus

peccatoribus spem de venia

tribuisti, quando Latroni ad

te converso, Paradisi gloriam

misericorditer promisisti. Amen

[Benedizione eterna a Voi, o mio Signore Gesù Cristo, che essendo in agonia deste a tutti i peccatori la speranza del perdono, allorché misericordiosamente prometteste al Buon Ladrone la gloria del paradiso. Così sia].

.- Per non tralasciare nulla di ciò che può contribuire alla gloria del Buon Ladrone, trascriviamo qui l’epitaffio che una mano pia gli compose. Nel leggerlo vi si troveranno nuovi motivi di fiducia nel gran santo, il di cui culto sarebbe desiderevole che divenisse più popolare che mai ai giorni nostri.

Boni Latronis tumulus.

Incidisti in Latrunem, viator, sistendus es.

Vitam ejus non aliunde, quam ex morte cognoscas.

Ubique vagus, ubique profugus.

Ut inveniri semel a Deo posset, fìgendus fuit.

Ne tum quidem immemor artis suæ, cum propter illam periret,

Mutavit forti materiam, furacitate retenta.

Viatori Deo non prufuit dissimulasse mutilate thesaurus.

Exeuntem de mundu in aerem usque secutus adhæsit lateri.

Et festiata noctis opportunitate usus,

Quando non poterat manu, furatus est halitu.

Clavis David cui primum esset usui quam latroni?

Agnita illa est a seminare.

Nec eam aut nox aut rubigo celavit,

oculis intentis semper ad

claves.

Turbatum cœlum est, cum jam violenti raperent illud:

Gazis suis timuit trepidum,

Cum eas cerneret furibus patuisse.

Fractis mox cruribus iter salutis ingressus,

Eo se sedibus suis se non venisse convicit,

Hausto, de Christi vicinia, amore crucis, ita eidem adhæsit,

Ut ab ea fuerit fuste pellendus.

Bonum Latronem, viator, malo conjunge ne noceat.

lnter utrumque inveniendus est Christus.

Hæc gemina pharos portum salutis quærentibus attendenda.

Epitaffio del Buon Ladrone.

[« Ecco un ladro: viandante, arrestati.

« La sua vita non è conosciuta che per la sua morte.

« Dappertutto vagabondo, dappertutto fuggitivo;

« Affinché Dio potesse finalmente trovarlo, bisognò

inchiodarlo su di una croce.

« Nemmeno allora dimenticò il suo mestiere, condannato

a morte per cagione di quello.

« Egli cangiò la materia del furto, ma fu sempre

ladro.

« Al Dio viaggiatore non servì a nulla nascondere

i suoi tesori sotto la nudità.

« Com’egli parte dal mondo, il ladro lo segue sin

nell’aria e si attiene al suo fianco:

« Profitta delle tenebre di una notte improvvisamente

sopraggiunta,

« E non potendo rubar colla mano, ruba colla parola.

« Della chiave di David chi il primo doveva far uso,

se non un ladro?

« Semivivo, egli la riconosce:

« Né la notte, né la ruggine possono nasconderla,

essendo i suoi occhi sempre intenti alle chiavi.

« Il cielo si turba mentre i violenti lo rapiscono;

« Esso teme pei suoi tesori

« Vedendoli aperti ai ladri.

« Ma questi, rotte le gambe, entrato nella via della salute,

« Prova che non vi viene come un ladro ordinario.

« Nella vicinanza di Cristo egli attinse un tale amore per la Croce,

« Che per distaccarnelo bisognò colpirlo con un grande bastone.

« Al Buon Ladrone, o viandante, unisci il cattivo perché non ti noccia.

« Fra loro due tu troverai il Cristo.

« Guarda questo doppio faro, se vuoi tenere la via del cielo »]

Apud Raynald., c. XIII, p. 554.

CONCLUSIONE

O pentirsi, o perire: è questa l’alternativa che rimane al colpevole, qualunque sia il suo nome. La storia del Buon Ladrone, assai meglio di qualunque ragionamento, la mette in piena evidenza. Se passavano alcune ore di più senza pentirsi, Disma si sarebbe perduto. Pei popoli, non meno che per gl’individui, quest’alternativa è inevitabile; e la ragione è chiara. Non pentirsi quando si sa di esser colpevole, è un pretendere di esser colpevole impunemente. – Pretendere di esser colpevole impunemente è un negare a Dio la giustizia, e all’uomo la responsabilità delle proprie azioni; è un voler vivere violando la legge fondamentale della vita, poiché la vita sta nell’ordine. – L’ordine esiste allorché ogni cosa sta al suo posto; in alto cioè quello che secondo le leggi eterne deve stare in alto; e in basso ciò che deve stare in basso. Mettere in alto quello che secondo le leggi eterne deve stare in basso, e in basso ciò che deve stare in alto; Dio al posto dell’uomo, e l’uomo al posto di Dio, costituisce il disordine. Pretendere di vivervi, e di vivervi impunemente, è lo stesso che voler mantenere in alto ciò che dev’essere in basso, e in basso ciò che deve stare in alto, cioè Dio al posto dell’uomo, e 1’uomo al posto di Dio. Di tutte le impossibilità questa è la più grande. Per l’individuo, perire è perdere la pace di questo mondo, e la vita eterna dell’altro. – Per le nazioni, che non vanno in corpo nell’altro mondo, perire è andare di rivoluzioni in rivoluzioni, sino a che lacerandosi con le proprie mani, o cadendo sotto i colpi di qualche potente vicino, esse subiscano l’inesorabile decreto di morte pronunziato contro la ribellione ostinata. – Così finirono tutte le nazioni del mondo antico. Al contrario, pentirsi è vivere, poiché è un rientrare nell’ordine, vale a dire è un rimettere ogni cosa al suo posto, Dio in alto e l’uomo in basso. Di questo nobile pentimento, guarentigia necessaria di vita e di felicità, il Ladro del Calvario è il modello compiuto e perfetto. Ultimo capolavoro del Redentore moribondo, egli fu lasciato al mondo come un tipo immortale. Il Dio Salvatore, la cui misericordia è immutabile, può e vuole effettuarlo in tutti i peccatori per quanto disperati. Egli stesso ce ne dà la sua infallibile parola: Il Figliuol dell’uomo è venuto per salvare tutto quello che era perito. Sì, tutto senza eccezione, popoli ed individui; tutto quello che vorrà esser salvato, anche i ladri e gli assassini. – Che rimane dunque a dire ai peccatori, e soprattutto al gran Ladrone cbe si appella secolo XIX? Una sola parola: pentimento! – Rivolgendosi ai primi, la fede loro dice: ‘Eccetto l’innocenza che più non avete, in tutto il resto voi siete tanti grandi bambini che vi lasciate affascinare dal vostro implacabile nemico. Vedete quei figli di un re; nelle loro mani si trova qualche volta una pietra preziosa. Presentasi loro un mariuolo, il quale in scambio di quel tesoro offre ad essi talune ghiottonerie di cui la loro età è avida, e la perla sfugge dalle loro mani. – Così fa il demonio con voi. « L’astuto nemico delle anime, dice s. Agostino, vi presenta un frutto ingannatore, e vi ruba il paradiso: Porrigit pomum et surripit paradisum. » Figli di re, eredi d’un trono, da molto tempo avete fatto il mestiere del balordo; è tempo ormai di metter senno. Imitate il Buon Ladrone: colpevoli come lui, sappiate pentirvi com’egli sì penti. Al vedere che un veterano del delitto, già sul patibolo, ottiene in pochi istanti e la grazia di Gesù Cristo e l’eterna felicità, chi è che possa disperar di sua salvezza: Quis hic desperet Latrone sperante? – In quanto al secolo XIX, a cui abbiamo dedicato questa storia, sembrano scritte espressamente per esso le parole seguenti, venuteci da un’età molto lontana. – « Rientra finalmente in te stesso, o vecchio Adamo. Considerando il Ladro del Calvario, vedi ove ti ha cercato il novello Adamo, ed in quale stato ti ha trovato. Nelle piaghe del suo corpo egli ti ha mostrato le ignominie dell’ anima tua. Tu lo fuggivi, ed a Lui non è stato sufficiente il correrti appresso, chiamandoti e piangendo in mezzo agli schiaffi, alla flagellazione, e ad ogni sorta di strazi più atroci. Egli ti ha inseguito sin sulla croce, ove i tuoi delitti ti avevan condotto, ed ivi Egli ti ha trovato già semivivo, e ti ha salvato. Chi fu infatti questo ladro, se non Adamo? Dal giorno, in cui il padre del genere umano nel paradiso terrestre divenne omicida di se stesso e della sua discendenza, sen fuggì carico del suo delitto lontano da Dio, e si nascose, fino a che inchiodato ad una croce non gli fu più possibile di fuggire e di nascondersi. Colà afferrato da voi, o buon Gesù, e convertito, egli confessò il suo fallo, e ne accettò volentieri il castigo. Affin di incoraggiarlo a soffrire, voi vi degnaste di collocar voi stesso ai suoi fianchi per soffrire con lui. » – Ecco precisamente il secolo XIX [ma pure il XX ed ancor peggio il XXI –ndr.-]. In piena insurrezione contro il Cristianesimo e contro la Chiesa, egli pretende di vivere senza di essi, lontano da essi, e loro malgrado. Vani sforzi! Simile al cavallo che gira la mola, a cui si sono bendati gli occhi, esso consuma le sue forze nel girare perpetuamente in un cerchio, di cui non si possono oltrepassare i limiti. A tutti i pontefici del’umana sapienza esso domanda l’ordine e la pace; ma non ne riporta che errori ed inganni. Frattanto la fermentazione rivoluzionaria si estende dappertutto; i sintomi di rovesciamento dell’ordine si vanno facendo più pronunziati; gli errori si moltiplicano, la colpabilità si aggrava; la potenza delle tenebre va crescendo visibilmente; ed il secolo XIX non ancora si converte [ed il XX ha pure cacciato dal suo trono il Vicario di Cristo, costringendolo ad un doloroso esilio! –ndr.-]. Che se ne deve conchiudere? Siccome è riservato a Dio il dir l’ultima parola, così bisogna conchiuderne che l’ora della crocifissione si avvicina. Già, se il secolo XIX vuol prestare orecchio, può ascoltare il rumore della scure e del martello dei numerosi operai, che nei loro antri sotterranei gli fabbricano la croce. Su di questa, sul patibolo cioè del socialismo e della barbarie, [ed oggi, XXI secolo: della massoneria e del modernismo gnostico –ndr.- ], resi più forti come lo dicono i loro apostoli, dall’ateismo e dal materialismo, esso sta per trovarsi faccia a faccia con Dio. – Ora nelle sue mortali angoscio si ricordi egli del Calvario. Colà vi ebbero due ladroni in croce; e se non vuol perire come il cattivo ladro, dica come il Buon Ladrone: Io soffro giustamente; ma il Cristianesimo che ho tanto bestemmiato; ma la Chiesa che ho tanto perseguitata, non hanno fatto alcun male. Gesù, Redentore del mondo, divino Fondatore del Cristianesimo e della Chiesa, ricordati di me quando avrai ristabilito il tuo regno sulle rovine di tutto quello che deve perire: io mi pento. – Da alcuni anni in qua soprattutto, la Provvidenza sempre lenta nel punire, sembra raddoppiare i suoi sforzi, col moltiplicar l’uno dopo l’altro i motivi di timore e di speranza, affin di indurre il secolo XIX a pronunziar questa parola di salvezza. Appena pronunziata, questa miracolosa parola fa rientrar tutto nell’ordine, chiude l’èra delle rivoluzioni e prepara al mondo un più lieto avvenire. Le nazioni di Occidente, tornando ad essere le docili figlie della Chiesa loro madre, e mettendo al di lei servigio gli immensi tesori di genio, di forza, e di attività di cui esse dispongono, senza sforzo alcuno rovesceranno le barriere secolari che arrestano la civiltà cristiana alle frontiere dell’Oriente. Allora riprendendo il principe della pace il suo impero, si verificherà quel trionfo universale della Chiesa presentito dagli uni, annunziato dagli altri, desiderato da tutti, e a quanto sembra visibilmente preparato mediante lo svolgimento senza esempio e senza ragione apparente di tutte le opere cattoliche nel mondo intero. – Giorno benedetto in cui il Dio Redentore diverrà secondo i suoi voti, l’unico Pastore di un solo ovile, e lasciando che i farisei odierni come quelli di una volta lo accusino di esser amico dei peccatori, si mostrerà per il Secolo XIX quello che fu per Disma, per la giovane penitente di Magdalo, per il figliuol prodigo, per la pecorella smarrita e ritrovata, cioè l’incomprensibile misericordia e l’incomprensibile tenerezza. Giorno benedetto! in cui il secolo XIX gran peccatore e gran ladro [e peggio il XXI –ndr.-], ma come il Ladrone del Calvario

gran penitente e grande apostolo, ascolterà la parola che dissiperà tutti i suoi timori, placherà tutti i suoi odii, guarirà tutte le sue piaghe: Oggi tu sarai meco in paradiso: Hodie mecum eris in paradiso. Così realmente avverrà. Il pentimento è la pace; la pace è la tranquillità dell’ordine; l’ordine è il paradiso in terra.

FINE