DOMENICA IN ALBIS (2020)

DOMENICA IN ALBIS o OTTAVA DI PASQUA.

(Messale Romano di S. Bertola e G. Destefani, comm. di D. G. LEFEBVRE O. S. B; L. I. C. E. – R.

Berruti & C. Torino 1950)

Stazione a S.

Pancrazio.

Privilegiata di 1 classe. – Doppio

maggiore. – Paramenti bianchi.

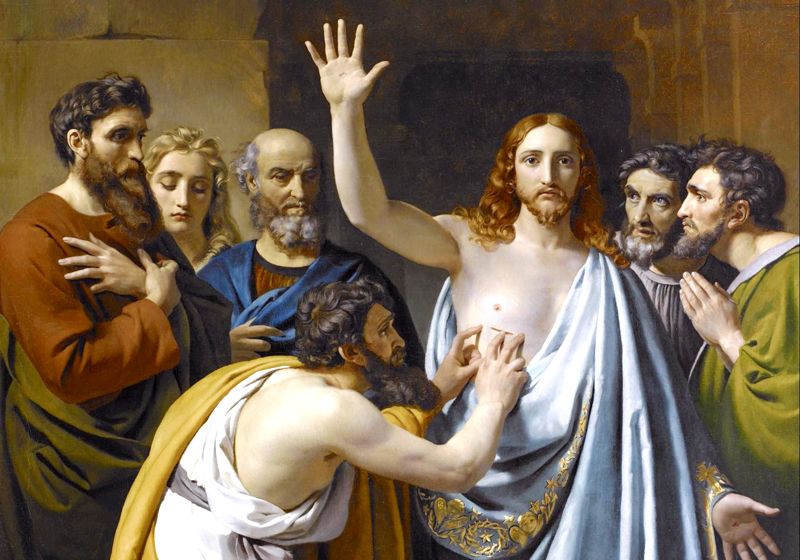

Questa Domenica è detta Quasimodo (dalle prime parole dell’Introito) o in Albis (anticamente anche post Albas), perché i neofiti avevano appena la sera precedente deposte le vesti bianche, oppure anche Pasqua chiusa, poiché in questo giorno termina l’ottava di Pasqua (Or.). Per insegnare ai neofiti (Intr.) con quale generosità debbano rendere testimonianza a Gesù, la Chiesa li conduceva alla Basilica di S. Pancrazio, che all’età di quattordici anni rese a Gesù Cristo la testimonianza dei sangue. Cosi devono fare i battezzati davanti alla persecuzione a colpi di spillo cui sono continuamente fatti segno; devono cioè resistere, appoggiandosi sulla fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, risorto. In questa fede, dice S. Giovanni, vinciamo il mondo, poiché per essa resistiamo a tutti i tentativi di farci cadere (Ep.). È quindi di somma importanza che questa fede abbia una solida base e la Chiesa ce la dà nella Messa di questo giorno. Base di questa fede è, secondo quanto dice S. Giovanni nell’Epistola, la testimonianza del Padre che, al Battesimo del Cristo (acqua), lo ha proclamato Suo Figliuolo, del Figlio che sulla croce (sangue) si è rivelato Figlio di Dio, dello Spirito Santo che, scendendo sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste, secondo la promessa di Gesù, ha confermato quello che il Redentore aveva detto della propria risurrezione e della propria divinità. Nel Vangelo vediamo infatti come Gesù Cristo, apparendo due volte nel Cenacolo, dissipa l’incredulità di San Tommaso e loda quelli che han creduto in Lui senza averlo veduto.

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

1 Pet

II, 2. Quasi modo géniti infántes, allelúja: rationabiles, sine dolo lac

concupíscite, allelúja, allelúja allelúja.

[Come bambini

appena nati, alleluia, siate bramosi di latte spirituale e puro, alleluia,

alleluia,]

Ps

LXXX: 2. Exsultáte Deo, adjutóri nostro: jubiláte Deo Jacob. [Inneggiate a Dio nostro aiuto; acclamate il Dio di Giacobbe.]

– Quasi modo géniti infántes, allelúja: rationabiles,

sine dolo lac concupíscite, allelúja, allelúja allelúja.

[Come bambini

appena nati, alleluia, siate bramosi di latte spirituale e puro, alleluia,

alleluia.]

Oratio

Orémus.

Præsta, quaesumus, omnípotens

Deus: ut, qui paschália festa perégimus, hæc, te largiénte, móribus et vita

teneámus.

[Concedi, Dio

onnipotente, che, terminate le feste pasquali, noi, con la tua grazia, ne

conserviamo il frutto nella vita e nella condotta.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Joannis

Apóstoli. – 1 Giov. V: 4-10.

“Caríssimi: Omne, quod natum est

ex Deo, vincit mundum: et hæc est victoria, quæ vincit mundum, fides nostra.

Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit, quóniam Jesus est Fílius Dei? Hic

est, qui venit per aquam et sánguinem, Jesus Christus: non in aqua solum, sed

in aqua et sánguine. Et Spíritus est, qui testificátur, quóniam Christus est

véritas. Quóniam tres

sunt, qui testimónium dant in coelo: Pater, Verbum, et Spíritus Sanctus: et hi

tres unum sunt. Et tres sunt, qui testimónium dant in terra: Spíritus, et aqua,

et sanguis: et hi tres unum sunt. Si testimónium hóminum accípimus, testimónium

Dei majus est: quóniam hoc est testimónium Dei, quod majus est: quóniam

testificátus est de Fílio suo. Qui credit in Fílium Dei, habet

testimónium Dei in se”. – Deo

gratias.

Omelia I.

[A. Castellazzi: Alla Scuola degli Apostoli; Sc. Tip. Artigianelli,

Pavia, 1929]

LA FEDE

“Carissimi: Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo: e questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo, se non colui che crede che, Gesù Cristo è figlio di Dio? Questi è Colui che coll’acqua e col sangue, Gesù Cristo: non con l’acqua solamente, ma con l’acqua e col sangue. E lo Spirito è quello che attesta che Cristo è verità. Poiché sono tre che rendono testimonianza in cielo: il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo: e questi tre sono una cosa sola. E sono tre che rendono testimonianza in terra: lo spirito, l’acqua e il sangue: e questi tre sono una cosa sola. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. Ora, la testimonianza di Dio che è maggiore è questa, che egli ha reso al Figlio suo. Chi crede al Figlio di Dio, ha in sé la testimonianza di Dio” (1 Giov. V, 4-10).

S. Giovanni,

oltre il Vangelo e l’Apocalisse, scrisse tre lettere. La prima di queste è

indirizzata ai fedeli dell’Asia minore, di cui Efeso, ove l’Apostolo dimorava,

erane la capitale. Si potrebbe chiamare lettera accompagnatoria o introduzione

del quarto Vangelo. Vi si fa risaltare la divinità di Gesù Cristo, e vi si

danno prescrizioni per la pratica della vita cristiana, specialmente in

relazione all’amor di Dio e all’amor del prossimo. L’epistola odierna è tolta

da questa lettera. Per vincere il mondo con le sue concupiscenze, con i suoi

errori, con le sue lusinghe, con le sue persecuzioni bisogna essere appoggiati

a una fede viva nella divinità di Gesù Cristo. Fede che ha una base

incrollabile, perché fondata sulla testimonianza del Padre, che proclama Gesù

Cristo suo Figlio, quando è battezzato nelle acque del Giordano; dalla

testimonianza del Figlio, che dimostra la sua divinità quando versa il sangue

sulla croce; dalla testimonianza dello Spirito Santo, che, discendendo sopra

gli Apostoli il giorno di Pentecoste, conferma la predizione di Gesù Cristo e

quanto egli aveva insegnato sulla propria divinità. Accogliendo la

testimonianza di Dio relativamente a Gesù Cristo, abbiam ben di più che la

testimonianza degli uomini. Questo celebre passo di S. Giovanni ci suggerisce

di parlar della Fede. Essa:

1. Ci fa

trionfare delle passioni,

2. Ci preserva dall’errore,

3. Ci fa

rendere il dovuto omaggio a Dio.

1.

Questa è la vittoria che vince il mondo: la nostra fede. Chi crede che Gesù Cristo è Dio, e vive in conformità di questa credenza, trova la forza necessaria per trionfare del mondo. Le lusinghe, l’esempio del male che dilaga, la concupiscenza esercitano sull’uomo una forza a cui ben difficilmente si resiste con considerazioni umane. Ci vuole una forza superiore, e questa forza è la fede. I due discepoli che il giorno di Pasqua ritornano scoraggiati al castello di Emaus, sono accompagnati, nel cammino, da uno sconosciuto, che spiega loro parecchi luoghi della Sacra Scrittura. Rimasti soli, si dichiarano a vicenda: «Non ci ardeva forse il cuore in petto mentre per istrada ci parlava e ci interpretava le Scritture?» (Luc. XXIV, 32). Quella parola accendeva i loro cuori, perché chi parlava era Gesù. La parola di Dio avvince i cuori con le sublimi verità che rivela, e gli infiamma a compiere con entusiasmo i più grandi sacrifici, con l’assicurazione che non mancherà mai l’aiuto della grazia divina. La fede parla di Dio e dei suoi attributi. Credere che Dio è santo, e illudersi che non abbiano a dispiacergli i peccati, è cosa impossibile. Credere che è sapientissimo, e lusingarsi che gli sfuggano le azioni degli uomini, è inconciliabile. Credere che è giusto, e aspettarsi che non punisca le colpe e non premi la virtù è pretesa assurda. L’uomo che crede con fede viva nella parola di Dio, cerca di conformare a essa la propria vita, e con la grazia che viene da Dio, vi riesce. « I precetti di lui non sono gravosi, — dice l’Evangelista — perché tutto ciò che viene da Dio vince il mondo » (I Giov. V, 3-4). I beni che ci offre il mondo perdono ogni attrattiva quando consideriamo seriamente l’ammonimento di Gesù Cristo: « Che giova mai all’uomo guadagnar tutto il mondo se poi perde l’anima? » (Matt. XVI, 26). Nessuno potrà mai arrivare a contare il numero di coloro, che, meditando questa massima della nostra fede, si son guardati dal commettere ingiustizie a danno degli altri, hanno moderato il loro desiderio di possedere, hanno, magari, rinunciato alle ricchezze, ottenendo una vittoria completa sulla cupidigia dei beni di questa terra, « radice di tutti i mali » (I Tim. VI, 10). Contro chi possiede una fede viva perdono la loro forza anche le minacce del mondo. «Non temete — leggiamo nel Vangelo — coloro che uccidono il corpo e non possono uccider l’anima; temete piuttosto chi può mandare in perdizione all’inferno e l’anima e il corpo» (Matt. X, 28). Queste parole, ricordate nel tempo della prova, producono i forti, che disprezzano qualunque tormento, piuttosto che venir meno alla voce della coscienza. E fanno sorgere i martiri che accettano la morte più straziante, ma non si stancano di dare a Dio l’onore e l’omaggio che gli si deve. « L’operaio è degno della sua mercede » (I Tim. V, 18.). E la fede ci dice che chi lavora nel combattimento contro il mondo avrà la sua mercede. Una gloria, in confronto della quale « le sofferenze del tempo presente non hanno proporzione » (Rom. VIII, 18). In vista di questa gloria, chi non è spinto a combattere costantemente il mondo fino alla vittoria, dicendo col Poverello d’Assisi: « Tanto è il bene che m’aspetto che ogni pena mi è diletto »?

2.

E lo Spirito è quello che attesta

che Cristo è verità. La testimonianza dello

Spirito Santo esclude ogni dubbio, perché è proprio di Lui il dire la verità. E

quanto c’insegna la fede è appunto testimonianza dello Spirito Santo. Felice

l’uomo che ha la fede, perché egli trova la luce vera fra le tenebre che

coprono la faccia della terra. Ci sono delle verità che anche l’intelletto

dell’uomo può scoprire: come, l’esistenza di Dio, la sua unità, la sua

provvidenza, la spiritualità e immortalità dell’anima, la distinzione tra il

bene e il male ecc. Abbandonato però l’uomo alla sola ragione, non può venire

alla conoscenza di queste verità e alle conseguenze che ne derivano, senza

molta riflessione e ragionamento. Ma la gran massa degli uomini non è portata

al ragionamento. Basa le sue convinzioni non sul ragionamento, ma sulla fede. E

anche coloro che, dotati di ingegno superiore agli altri, cercano di penetrare

le verità naturali, non sempre arrivano a conoscerle come si deve; e, frequentemente,

arrivano a conclusioni diverse. Che dire poi se c’entrano le passioni? Quanti

errori intorno a Dio e ad altre verità fondamentali, anche tra i popoli più

colti, come quelli della Grecia e di Roma! Se conobbero Dio, non ne conobbero

bene né la natura né gli attribuiti. Si formarono molti dei, e si crearono

degli idoli. Se conobbero Dio non gli prestarono il culto dovuto. Accecati

dalla loro superbia, e seguendo le inclinazioni della corrotta natura,

precipitarono in errori d’ogni sorta. « S’invanirono nei loro ragionamenti, e

fu avvolto di tenebre il loro stolto cuore. Dicendo di essere sapienti

divennero stolti, e scambiarono la gloria del Dio incorruttibile con

un’immagine, rappresentante l’uomo corruttibile e uccelli e quadrupedi e

rettili » (Rom. I, 21-23). Questa constatazione che l’Apostolo fa parlando del

mondo greco-romano, ci dice di quanta importanza può essere la rivelazione,

anche rispetto a quelle verità, che l’intelletto umano può conoscere da sé. Io

mi avvio lungo una strada maestra, al valico d’una catena di monti. Ma le ore

passano e il valico è ancor lontano. Quel continuo serpeggiar della strada

comincia ad annoiarmi; il continuo salire, per quanto lento, mi fa sudare e mi

stanca. Sarei ben felice se una veloce vettura si fermasse al mio fianco, e io

fossi invitato a salirvi. In brevissimo tempo, senza sudore e logorio di forze,

arriverei alla meta. La fede, anche nel campo delle verità naturali, mi porta

con prontezza, senza fatica, là dove con le sole forze della ragione non si potrebbe

arrivare che tardi, a stento, e non sempre felicemente. Se poi veniamo a

parlare delle verità soprannaturali, come sono i misteri della nostra

Religione, sarebbe da insensati pretendere di conoscerle con le forze della

nostra ragione. «Non può esserci alcun dubbio che nella cognizione delle cose

divine dobbiamo usare dell’insegnamento divino » (S. Ilario: De Trinitate L. 4,

14.). Noi che non conosciamo bene questa terra sulla quale siamo nati,

abitiamo, ci nutriamo; che non siamo capaci di contare le arene del mare, né le

gocce dell’oceano, né i giorni del mondo, non possiamo pretendere di arrivare

con la nostra ragione a penetrare la profondità di Dio, a comprender cose che

sono tanto al di sopra di noi, senza esservi guidati dal lume della fede.

3.

Se ammettiamo la testimonianza

degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. S. Giovanni intende parlare della testimonianza, che

le tre Persone della SS. Trinità hanno fatto della divinità di Gesù Cristo; e

si può applicare, in generale, a qualsiasi verità da Dio rivelata. Si dice: Chi

crede facilmente, è facilmente ingannato. D’accordo; ma quando si crede con la

testa nel sacco. Se io credo facilmente a un uomo che è degno di fede, non mi

passa neppur per la mente il dubbio di essere ingannato. E questa mia sicurezza

non è affatto irragionevole. « L’autorità — osserva S. Agostino — non è

destituita di ragione quando si osserva a chi si presta fede » (De Vera Relig.

c. 24, 45). È quello che possiamo constatare continuamente. In fatto di

scienza, di arte, di cognizioni in genere, noi ci affidiamo alla autorità degli

altri, e nessuno per questo ci accusa di essere irragionevoli. Gli ammalati

credono alla parola del medico, perché sono persuasi che egli, che ha studio e

pratica in proposito, conosce la malattia e i rimedi, e non vuole ingannarli.

Gli scolari credono al maestro che ha l’ufficio e l’obbligo di insegnar loro la

verità. Lo studioso di geografia conosce il nome dei continenti e dei vari

Stati, in cui si dividono, e molto probabilmente in questi luoghi egli non è

mai stato. Conosce l’altezza e l’estensione delle più importanti catene di

monti, e forse non le ha mai valicate, né viste da lontano. Sa quali sono i

fiumi principali, vi dice dove hanno la sorgente e dove la foce, vi annuncia

esattamente la lunghezza del loro percorso; eppure non li ha mai visti né

misurati. Egli crede a coloro che si occupano di questa materia. Si conoscono

tanti fatti della storia antica e moderna; si precisa il tempo e il luogo dove

avvennero, il nome delle persone che vi presero parte; eppure questa conoscenza

non è diretta. Si crede alla parola di chi ne fu testimonio o agli scrittori

che narrarono gli avvenimenti. Se è ragionevole che si creda alla testimonianza

dei maestri e degli scrittori, perché li stimiamo seri e degni di fede, è molto

più ragionevole che si creda alla testimonianza di Dio il quale, dopo aver

parlato ai nostri padri per mezzo dei Profeti, « parlò a noi per mezzo del suo

Figliuolo » (Ebr. 1, 2). Sarebbe inesplicabile credere agli uomini, che possono

andar soggetti a errori, e non credere a Dio, che non può né errare, né

ingannare. « Egli sa tutto lo scibile… annunzia le cose passate e quelle che

accadranno, e segue la traccia di quelle occulte » (Eccl. XLII: 19). Se si

considera l’indiscussa autorità di Dio, bisogna conchiudere con S. Gregorio

Nazianzeno: « Per noi la fede è la perfezione del ragionare » (Or. theol. 3,

21). In fondo, noi rendiamo omaggio all’uomo, quando, sulla sua autorità,

crediamo quanto egli dice. E credendo alla parola di Dio, gli rendiamo

l’omaggio che ogni uomo è tenuto a rendergli. Per richiamare il popolo

d’Israele, ritornato dalla schiavitù, a una vita più fervorosa, il Sacerdote

Esdra legge il volume che contiene la parola di Dio. Egli legge in una piazza

di Gerusalemme dall’alto di una tribuna. Appena apre il libro tutto il popolo

si alza in piedi in segno di rispetto alla parola del Signore, e in piedi e in

silenzio ascolta la lunga lettura (2 Esdrea VIII, 2-7). Piace certamente al

Signore questo omaggio esterno reso alla sua parola, ma indubbiamente gli piace

di più l’omaggio interno, l’omaggio della intelligenza, che gli si rende quando

si crede fermamente alle verità da Lui rivelate.

Alleluja

Alleluia, alleluia – Matt XXVIII:

7. In die

resurrectiónis meæ, dicit Dóminus, præcédam vos in Galilæam. [Il giorno della mia risurrezione, dice il Signore, mi seguirete in

Galilea.]

Joannes XX:26. Post dies octo, jánuis clausis, stetit Jesus in médio

discipulórum suórum, et dixit: Pax vobis. Allelúja. [Otto giorni dopo, a porte chiuse, Gesù si fece vedere in mezzo ai suoi

discepoli, e disse: pace a voi.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joannes XX: 19-31.

“In illo témpore: Cum sero esset

die illo, una sabbatórum, et fores essent clausæ, ubi erant discípuli congregáti

propter metum Judæórum: venit Jesus, et stetit in médio, et dixit eis: Pax

vobis. Et cum hoc dixísset, osténdit eis manus et latus. Gavísi sunt ergo

discípuli, viso Dómino. Dixit ergo eis íterum: Pax vobis. Sicut misit me Pater,

et ego mitto vos. Hæc cum dixísset, insufflávit, et dixit eis: Accípite

Spíritum Sanctum: quorum remiseritis peccáta, remittúntur eis; et quorum

retinuéritis, reténta sunt. Thomas autem unus ex duódecim, qui dícitur Dídymus,

non erat cum eis, quando venit Jesus. Dixérunt ergo ei alii discípuli: Vídimus

Dóminum. Ille autem dixit eis: Nisi vídero in mánibus ejus fixúram clavórum, et

mittam dígitum meum in locum clavórum, et mittam manum meam in latus ejus, non

credam. Et post dies

octo, íterum erant discípuli ejus intus, et Thomas cum eis. Venit Jesus, jánuis

clausis, et stetit in médio, et dixit: Pax vobis. Deinde dicit Thomæ: Infer

dígitum tuum huc et vide manus meas, et affer manum tuam et mitte in latus

meum: et noli esse incrédulus, sed fidélis. Respóndit Thomas et dixit ei:

Dóminus meus et Deus meus. Dixit ei Jesus: Quia vidísti me, Thoma,

credidísti: beáti, qui non vidérunt, et credidérunt. Multa quidem et alia signa

fecit Jesus in conspéctu discipulórum suórum, quæ non sunt scripta in libro

hoc. Hæc autem scripta sunt, ut

credátis, quia Jesus est Christus, Fílius Dei: et ut credéntes vitam habeátis

in nómine ejus.” –

OMELIA II

“In quel tempo giunta la sera di quel giorno,

il primo della settimana, ed essendo chiuso le porte, dove erano congregati i

discepoli per paura de’ Giudei, venne Gesù, e si stette in mezzo, e disse loro:

Pace a voi. E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. Si

rallegrarono pertanto i discepoli al vedere il Signore. Disse loro di nuovo

Gesù: Pace a voi: come mandò me il Padre, anch’io mando voi. E detto questo,

soffiò sopra di essi, e disse: Ricevete lo Spirito Santo: saran rimessi i

peccati a chi li rimetterete, e saran ritenuti a chi li riterrete. Ma Tommaso,

uno dei dodici, soprannominato Didimo, non si trovò con essi al venire di Gesù.

Gli dissero però gli altri discepoli: Abbiam veduto il Signore. Ma egli disse

loro: se non veggo nello mani di lui la fessura de’ chiodi, e non metto il mio

dito nel luogo de’ chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non credo.

Otto giorni dopo, di nuovo erano i discepoli in casa, e Tommaso con essi. Viene

Gesù, essendo chiuse le porte, e si pose in mezzo, o disse loro: Pace a voi.

Quindi dice a Tommaso: Metti qua il dito, e osserva le mani mie, e accosta la

tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma fedele. Rispose

Tommaso, e dissegli: Signor mio, o Dio mio. Gli disse Gesù: Perché hai

veduto, o Tommaso, hai creduto: beati coloro che non hanno veduto, e hanno

creduto. Vi sono anche molti altri segni fatti da Gesù in presenza de’ suoi

discepoli, che non sono registrati in questo libro. Questi poi sono stati

registrati, affinché crediate che Gesù ò il Cristo Figliuolo di Dio, ed affinché

credendo otteniate la vita nel nome di Lui” (Jov. XX, 19-31).

[Billot: “Discorsi parrocchiali” IIa Ed.

S. Cioffi ed. Napoli, 1840]

Sopra la perseveranza.

Pax vobis. Jo. XX.

Quanto queste parole, fratelli miei, che Gesù Cristo indirizza ai suoi Apostoli dopo la sua Resurrezione, sono consolanti per essi e per noi! Esse ci annunziano il più gran bene che l’uomo possa desiderare sulla terra, la pace cioè del Signore, dono prezioso ed inestimabile che supera, dice l’Apostolo, tutto ciò che si può immaginare. Si è questa pace ineffabile che vengo in quest’oggi, fratelli miei, a desiderarvi con tanto più di ragione quanto che avete voi fatto ogni vostro potere per procurarvela in questo santo tempo della Pasqua, con la premura che vi siete presa di riconciliarvi con Dio, accostandovi ai sacramenti della penitenza e dell’Eucaristia. Come il figliuol prodigo, voi avevate abbandonata la casa del migliore di tutti i padri, ma con un sincero pentimento siete rientrati in grazia con lui, avete lasciato il vecchio uomo per rivestirvi del nuovo e diventare nuove creature in Gesù Cristo. Liberati dalla schiavitù del peccato, voi siete ristabiliti nei diritti che avevate perduti. La pace del Signore, ripeto, sia dunque con voi! Possiate voi gustarla lungo tempo questa beata pace che fa la felicità dell’uomo in questo mondo, e non perderla giammai! Questo tesoro è adesso nelle vostre mani, e da voi dipende il sempre conservarlo: non v’è che il peccato il qual possa rapirvelo: avvertite dunque a non ricadere nel peccato, mentre se voi fate di nuovo la guerra al vostro Dio, non avete a sperare pace alcuna con Lui. Non v’ha pace per gli empi, dice lo Spirito Santo: non est pax impiis (Isai. XXVIII). La pace del Signore non è che per le anime che sono a Lui unite per la santità della loro vita. Ah! se voi conosceste bene, fratelli miei, il dono di Dio, il prezzo inestimabile della pace di cui godono le anime sante, quali precauzioni non prendereste voi per conservarla? Con qual diligenza non evitereste tutto ciò che può farvela perdere? Per indurvi dunque a conservare questa beata pace del Signore voglio quest’oggi esortarvi alla perseveranza nelle buone risoluzioni che avete prese in questo santo tempo di evitare il peccato e di servire fedelmente il Signore Dio vostro. Io potrei persuadervela pei motivi di riconoscenza e di fedeltà che dovete a Dio; ma voglio prendervi per li vostri propri interessi e farvi riguardare i vantaggi della perseveranza, come altrettanti potenti motivi per animarvi ad attendervi seriamente; voglio istruirvi sopra i mezzi i più efficaci che dovete impiegare: il che mi fornisce le due seguenti riflessioni. Egli è importante per voi perseverare nella grazia: primo punto. Quali sono i mezzi di cui dovete servirvi per perseverare? secondo punto.

I. Punto. Quantunque il peccatore giustificato sia libero dai legami del peccato ed abbia ricevuto nella grazia della giustificazione un pegno della vita eterna, non è però ancora giunto al porto della salute; il gran numero dei nemici che ha a combattere, le occasioni di peccato da cui è attorniato, il mondo che cerca di sedurlo; i cattivi esempi che lo strascinano, le fragilità cui egli è soggetto, tutto cospira a dargli giusti timori sul pericolo in cui è di far naufragio perdendo la grazia di Dio. – Il demonio, nostro nemico comune, ben lungi di essere indebolito e disanimato dalle sue prime sconfitte, ci assale con nuove forze, contro i giusti principalmente se la prende, perché riguarda il peccatore come una piazza di cui si tien sicuro. Gira continuamente intorno di noi, come un leone che rugge, che cerca divorarci; non avvi né astuzia né artifizio che non impieghi per ritornare nella casa donde è uscito – revertar in domum meam [Matth. XII]. Ecco, ripeto, ciò che deve far tremare l’uomo, benché potesse esser assicurato in questa vita del perdono de’ suoi peccati. Or il mezzo di rassicurarsi in questo timore si è di perseverare, fino al fine: è la perseveranza dice s. Bernardo, che sostiene i nostri meriti: nutriæ ad meritum. Essa è che assicura la nostra corona: mediatrix ad præmium. Due qualità che ce ne fanno conoscere il prezzo. – Felice, mille volte felice l’anima che possiede la grazia del suo Dio! Essa è l’oggetto delle sue compiacenze; erede del regno, ha un diritto incontrastabile su questa celeste eredità, e le sue pretensioni sono sì certe che all’uscir da questa vita glien’è assicurato il possesso. Tutto, ciò ch’ella fa in questo avventuroso stato le serve pel cielo. Un bicchier d’acqua dato nel nome di Gesù Cristo, una parola di compassione detta ad un afflitto, una breve orazione, tutto sarà ricompensato nel cielo; e perciò, fratelli miei, può dirsi con verità che ad ogni momento noi possiamo meritare un’eternità di gloria. E come questo? Eccolo: ella è una verità di fede, fondata sulla testimonianza dei libri santi, che Dio ricompenserà i giusti secondo i loro meriti; che la gloria di cui godranno nel cielo, sarà proporzionata alla grazia che avranno all’uscire da questa vita, secondo l’oracolo di Gesù Cristo, il quale ci assicura che nella, la casa di suo Padre vi sono molte dimore; In domo Patris mei mansiones multæ sunt (Jo. XIV); vale a dire che le ricompense saranno più o meno grandi nel cielo, secondo i gradi dei meriti dei santi. Or ad ogni momento che voi possedete la grazia di Dio durante questa vita, voi potete, fratelli miei, accrescere i vostri meriti con altrettante buone azioni. Oh se voi conosceste, giusti che mi ascoltate, il ricco fondo di meriti che possedete nella grazia di Dio, qual cura non avreste voi di conservare, di far fruttificare questo fondo con la vostra perseveranza nella pratica del bene? Voi rassomigliate, dice il profeta, a quegli alberi che piantati lungo le acque, portano sempre frutti nella stagione, e conservano la loro verzura e la loro bellezza; Erit tamquam lignum secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo (Ps. 1) Tutto ciò che voi fate, tutto ciò che soffrite, ritorna a vostro vantaggio: Omnia quæcumque faciet prosperabuntur. E per servirmi del paragone di Gesù Cristo medesimo, voi siete come il tralcio, che, essendo unito alla vite, dà sempre del frutto; sintantoché voi sarete uniti a Gesù Cristo, che è la vera vite, sarete fertili in buone opere, andrete di virtù in virtù, e tutti i vostri giorni al fine saranno ritrovati pieni avanti a Dio: Dies pieni invenientur in eis ( Psal. LXVII.) Ma se per disgrazia venite a separarvi col peccato da questa divina vite, voi non sarete più che un tralcio secco ed arido; tutte le opere che farete dopo la vostra caduta, benché buone sieno d’altra parte per il loro motivo, saranno opere morte, che non saranno di alcun valore pel cielo; perché esse non saranno animate dal principio di vita, che è la grazia santificante, senza la quale, dice l’Apostolo, noi non siamo che una campana che risuona, ed un cembalo che fa strepito: velut aes sonans aut cymbalum tinniens (1 Cor. XIII). E se voi morite nel peccato, qual sarà la vostra sorte? La stessa che quella del tralcio separato dalla vite, che si getta nel fuoco senza aver riguardo all’abbondanza dei frutti che ha portati. Vale a dire, che le buone opere ancora che voi avete fatte in stato di grazia, sebbene praticate ne aveste altrettante che tutti i Santi, saranno contati per nulla né vi preserveranno dagli orrori della morte eterna. Mentre in quella guisa che il Signore, siccome lo dice per un dei suoi profeti, dimentica tutto le iniquità del peccatore che ritorna a Lui con la penitenza, così dimentica tutte le virtù del giusto che se ne separa col peccato: Si averterti se iustus a via sua, omnes iustitiae eius non recordabuntur (Ezech. XVIII). Qual perdita! Qual disgrazia! la comprendete voi? E se la comprendete, come il timore di provarla non v’impegnerà a mantenere a Dio una fedeltà inviolabile? – Ma l’avete compreso, o peccatori, voi che con la vostra incostanza avete di già perduto il dono prezioso dello Spirito Santo, di cui siete stati fatti partecipi alcuni giorni sono; che dopo essere stati illuminati dalla luce della grazia, siete già rientrati nelle tenebre del peccato? A che paragonare si può lo stato miserabile cui siete ridotti? Voi rassomigliate ad un albero che era carico di frutti, di cui altri ha scosso i rami per farli cadere a terra, e che non ha più che foglie. Allorché eravate in grazia di Dio, voi eravate fertili in buone opere; ma da poi che il peccato ha fatto cadere questi frutti, non vi resta più che foglie, cioè apparenza di meriti, che possono bensì far credere a coloro che giudicano sol dall’esteriore che voi siete del numero dei viventi, ma che non vi tolgono dal numero dei morti: nomen habes quod vivas, et mortuus es (Apoc. III). – Poveri agricoltori, voi avevate gettata molta semente nel terreno che avete innaffiato coi vostri sudori, coltivato a forza di fatica: ma è venuta una tempesta che ha rovinata tutta la vostra messe, voi non farete alcun raccolto. – Voi peccatori, avevate fatti molti passi per rientrare in grazia con Dio; un serio esame dei vostri peccati, il dolore che avete concepito, le lagrime che avete versate, la violenza a superare il rossore di dichiararli, ecco le fatiche che vi promettevano una messe abbondante; voi avete anche già prodotto frutti di buone opere durante il tempo che eravate in grazia di Dio: ma, come fragile canna, avete ceduto al vento della tentazione, non avete avuta la fermezza di resistere alla lusinga di un sozzo piacere, di un vile interesse: invano dunque voi avete tanto faticato, tanto sofferto, poiché avete perduti tutti i frutti di benedizione che avevate accumulati. Ed in vero chi è colui che sarà salvo? È quegli, dice Gesù Cristo, che persevererà sino al fine: qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit (Matth. XXIV) Non basta dunque, fratelli miei, cominciar bene; ma bisogna ben finire. Non basta passare qualche giorno, qualche anno, nè anche la più gran parte di nostra vita negli esercizi della vita cristiana; bisogna essere fedele sino alla morte per meritare la corona d’immortalità; bisogna che la morte ci trovi coll’arme alla mano, senza di che tutti i nostri combattimenti a nulla ci serviranno. Molti corrono alla lizza; ma non ve ne è che un solo, dice l’Apostolo, che riporti il premio: unas accipit bravium (1. Cor. IX); ed è colui che va diritto al segno: correte dunque in tal maniera, conchiude l’Apostolo, che voi lo vogliate ancora: sic currite ut comprehendatis. – Quand’anche aveste terminata con successo una parte di vostra carriera, ed aveste avuto bastante coraggio per superare tutti gli ostacoli che s’incontrano nella via della salute, se vi arrestate in questa via e non andate sino al termine, voi non ottenete la corona di giustizia. Invano avrete combattuto durante qualche tempo le vostre passioni; invano avrete trionfato della vostra superbia con l’umiltà, dell’avarizia con la liberalità, dell’ira con la mansuetudine e colla pazienza; invano avrete domata la vostra carne coi rigori della mortificazione cristiana. Tutte queste virtù sono per verità molto stimabili, ma non saranno giammai ricompensate senza la perseveranza; è la perseveranza che deve coronarle: qui perseveraverit etc. Qualunque progresso abbiate dunque fatto nella virtù, guardate ben dall’arrestarvi: se dopo aver messa la mano all’aratro voi riguardate all’indietro, non siete più degni del regno di Dio, dice Gesù Cristo. “se siete usciti da Sodoma, non rimirate più da quella parte, dice s. Girolamo, per tema di essere infetti dalla contagione, mentre se aveste tanta debolezza da riguardare indietro per ritornare su i vostri passi, voi vedreste non una, città abbruciata dal fuoco del cielo, non case ridotte in cenere: ma vedreste l’edificio spirituale di vostra salute, che avete innalzato con tanta diligenza e fatica, rovesciato e distrutto; vedreste tutti i vostri stenti senza profitto, tutte le vostre preghiere, le vostre limosine, le vostre mortificazioni, le vostre buone opere, le vostre virtù, i vostri meriti senza ricompensa. Da qual dolore sareste voi colpiti alla vista di un tale spettacolo! Giudicatene, fratelli miei, dice s. Basilio, da quella di un mercante che, dopo una lunga navigazione, dove ha evitati i rischi e gli scogli del mare, viene sgraziatamente a far naufragio nel porto con una nave carica di preziose merci. Tale e mille volte più trista sarebbe ancora la vostra sorte, se, dopo aver camminato per qualche tempo nei sentieri della salute, dopo essere scampato ai pericoli che s’incontrano sul mare procelloso del mondo, voi veniste miseramente a rompere il vostro vascello contro lo scoglio di una tentazione, cui soccombeste; ahi voi perdereste in quel momento, come già vi ho detto, tutti i tesori di meriti e di virtù che avreste acquistati; e se la morte vi sorprende in questo stato, eccovi privati della corona immortale che vi era preparata nel cielo. – Quanti reprobi son nell’inferno che sarebbero stati gran santi se avessero finito come avevano incominciato! Ce ne dà il Vangelo un esempio ben chiaro nella persona del perfido Giuda. Quest’uomo, eletto da Gesù Cristo medesimo, per essere del numero dei suoi Apostoli, aveva avuto felici principi; testimonio delle meraviglie che il Salvatore operava, ne aveva egli provato tutte le finezze; beato se, come gli altri Apostoli, avesse corrisposto alla grazia di sua vocazione! Ma perché fu ad essa infedele, e si lasciò accecare della passione del danaro, egli è riprovato: laddove Paolo, che aveva cominciato col perseguitare i Cristiani, è un gran santo, tanto è vero fratelli miei, la perseveranza esser quella che dà la corona. – Chi è in piedi, badi adunque di non cadere, dice l’Apostolo. Temete, chiunque voi siate, che non vi accada questa disgrazia; conservate con diligenza il tesoro che possedete, per tema che un altro non ve lo rapisca. Forse nel momento ch’io vi parlo voi vi sentite spinti, sollecitati a ritornare al mondo, alle vostre partite di piaceri, alle vostre ree passioni; forse credete aver fatto abbastanza per la vostra salute, e contenti di voi medesimi, rimirate di già la vostra ricompensa del tutto pronta nel cielo; forse vi perdete di coraggio per qualche violenza che convien farsi per arrivarvi; ma ricordatevi che non basta di avere bene incominciato, bisogna finir bene; qualunque progresso abbiate fatto nella virtù convien sempre avanzare senza giammai disanimarsi per gli ostacoli che si presentano; ricordatevi che la conversione più sincera, la penitenza più esatta, le virtù più eroiche a nulla vi serviranno senza la perseveranza: voi ne avete veduta la necessità, vediamone i mezzi.

II. Punto. Benché la perseveranza finale nel felice stato della grazia sia un favore speciale che dipende dalla pura misericordia di Dio, possiamo nulla di meno domandarla ed ottenerla; come dice S. Agostino; ma i giusti medesimi non possono meritarla in rigore di giustizia: accade sempre, egli è vero, per colpa nostra che ne siamo privi; la nostra riprovazione è nostra unica opera, e non vi sarà alcun reprobo il quale non abbia potuto essere un predestinato. Ed in vero, siccome è proprio della bontà di Dio il rendersi favorevole ai nostri desideri e secondare i nostri sforzi, noi possiamo non solamente non renderci indegni del dono della perseveranza, ma ancor meritarla, di un merito che i teologi chiamano merito di congruenza; cioè impegnar Dio con la nostra fedeltà alle sue grazie ad accordarci quella che deve coronare tutte le altre: così si può dire che la grazia finale sebbene dipendente dalla misericordia di Dio del tutto gratuita, è in qualche modo a nostra disposizione. Imperciocché se noi siamo tanto fortunati di possedere la grazia di Dio, non dipende che da noi il perseverarvi con gli aiuti che Dio ci dà, e che non ci mancano al bisogno; e se perseveriamo sino alla morte, noi avremo la grazia finale che deve coronare tutte le nostre opere. – Ma come lusingarvi, fratelli miei, di ottenere questo dono della perseveranza, questa grazia finale, se voi perdete con i vostri peccati la grazia che possedete, in vece di servirvene per mettere in pratica i mezzi che assicurar possono la vostra perseveranza? Quali sono questi mezzi? Eccone alcuni principali, che vi prego di ben ritenere a memoria: la fuga delle occasioni, la fedeltà nell’adempiere i vostri più piccoli doveri, la diffidenza di voi medesimi, la confidenza in Dio, un uso frequente dell’orazione e dei sacramenti, sono mezzi molto idonei per perseverare, e nello stesso tempo i segni più certi che si possono avere in questa vita della perseveranza: rinnovate la nostra attenzione per metterli in pratica. Si, fratelli miei, se voi siete risuscitati alla vita della grazia con una sincera conversione, uno dei mezzi più efficaci per conservarla è di fuggire le occasioni che ve l’hanno fatta perdere altre volte; la vittoria è annessa alla vostra fuga: fuge et vicisti. Mentre indarno pretendereste salvarvi del naufragio esponendovi ai medesimi scogli ove avete già naufragato: indarno vorreste conservare la sanità della vostr’anima in un’aria corrotta, che sì spesso vi ha infetti della sua contagione. Non sapete voi che chi ama il pericolo vi perirà? Qui amat periculum, in illo peribit [Eccl. III). Voi accusereste di temerità un convalescente che, uscendo da una pericolosa malattia vivesse senza circospezione, volesse usar cose che gli sono nocevoli, seguisse in tutto il suo appetito, si esponesse ad un’aria fredda e contagiosa: ora se v’è della temerità nello esporsi ai rischi di perdere la sanità del corpo, non ve ne ha forse altrettanta, quando altri si espone a perdere la grazia, che è la vita dell’anima? Si biasima con ragione l’imprudenza di un convalescente che non toglie le cagioni del suo male; e si scuserà la facilità del peccatore ad esporsi nelle occasioni in cui è mille volte caduto? No, no, fratelli miei, non vi lasciate sedurre; la medesima causa produce i medesimi effetti; se non evitate con diligenza ciò che è stato per voi una pietra d’inciampo, voi ricadrete infallibilmente nel vostro peccato. Invano mi direte voi che quando sarete nell’occasione del peccato, in quelle compagnie, in quelle case ove avete perduta la vostra innocenza, voi sarete più circospetti che non lo siete stati per il passato, voi veglierete sui vostri sensi, sarete più guardinghi e prenderete tutte le precauzioni possibili per non lasciarvi strascinare al male; ah! quanto andate errati con questa pretesa risoluzione, in cui credete essere! Pretendere di stare nell’occasione e non soccombervi, egli è voler dimorare tra le fiamme e non bruciarsi, cacciarsi un pugnale nel petto e non darsi la morte. – Mentre per non offender Dio nell’occasione si ricercan due cose: una dalla parte di Dio, e l’altra dalla parte dell’uomo. Dalla parte di Dio bisognerebbe un aiuto straordinario della sua grazia per sostenere la fragilità dell’uomo in un passo pericoloso, in cui è sì difficile il non cadere. Ora come potrete voi, fratelli miei, promettervi questo aiuto straordinario dalla parte di Dio, poiché la vostra temerità ed il vostro nessun timore di dispiacergli ve ne rendono cotanto indegni? Ma quand’anche Iddio per un effetto della sua gran misericordia vi accordasse questa grazia, essa non vi salverebbe dal pericolo che per quanto voi gli sareste fedeli. Or io pretendo che voi manchereste di questa fedeltà. Datemi la persona più regolata e meglio rassodata; la sua virtù, benché soda quanto possa esserlo, non si sosterrà nell’occasione. Gli oggetti fanno molto più impressione quando sono presenti che quando sono lontani. La loro presenza infiamma le passioni e fa svanire i migliori proponimenti, i tizzoni che ancora fumano, si riaccendono subito che si avvicinano al fuoco. Lo stesso è delle passioni; è cosa facile contenerle in assenza degli oggetti che le irritano: ma quando questi oggetti sono presenti, producono nell’anima temeraria incendi che è quasi impossibile di ammorzare: così si cade nel precipizio e vi si perisce senza quasi accorgersene. – Quanti esempi non potrei io addurre per confermare questa verità? Non si sono forse veduti i più grandi uomini, i Sansoni, i Davidi; i Salomoni e tanti altri perdere la loro forza e la loro virtù per essersi temerariamente esposti al pericolo? Ma senza ricorrere ad esempi stranieri, non avete voi medesimi che mi ascoltate fatta la trista esperienza di quel che dico, e non ne vediamo noi ogni giorno delle prove convincenti? Si domandi a quella giovine perché sia ricaduta in quei disordini che aveva detestati nel tribunale di penitenza. Si è, dirà essa la conversazione che ha avuta con quel libertino, cui ha permesso certe libertà vietate; laddove se non l’avesse frequentato, avrebbe conservata le grazie della sua riconciliazione. S’interroghi quel dissoluto perché siasi di bel nuovo abbandonato alla crapula. Si è, dirà egli, per essere stato nelle osterie con altri intemperanti che l’hanno indotto nelle loro dissolutezze. Non finirei mai. fratelli miei, se volessi rapportarvi tutti gli esempi i quali provano che è l’occasione che perverte i costumi più innocenti, che distrugge le migliori risoluzioni, che impedisce la conversione dei peccatori e che cagiona la caduta dei giusti. Finalmente voglio supporre ancora per un momento ciò che non accade quasi giammai, che chi si espone nell’occasione di commettere un peccato, effettivamente non lo commetta; per questo appunto che si mette nell’occasione prossima di offender Dio egli si rende reo di peccato, perché Dio gli proibisce di mettersi in pericolo di offenderlo. Or io vi domando, fratelli miei come lusingarsi di perseverare nella grazia e nell’amicizia di Dio con sì grandi ostacoli a questa perseveranza? – Ah! se voi avete un pò di zelo per la salute della vostr’anima, prendete almeno le medesime precauzioni di cui vi servite per la sanità del corpo e per il buon successo dei vostri affari temporali. Quale attenzione non avete voi di allontanare tutto ciò che può alterare la vostra sanità o impedire la riuscita dei vostri affari? Perché non farete voi lo stesso per la vostr’anima allontanandovi da tutto ciò che può perderla eternamente? Osereste voi a bella posta esporvi in mezzo d’un incendio? E se vi foste, non ne uscireste ben preso, per tema di essere involti nel fuoco? Uscite nello stesso modo dall’occasione del peccato, allontanatevene come da un incendio, per tema di perdere la grazia di Dio, che è la vita della vostr’anima. Uscite da quella Babilonia avvelenata, ove non potete respirare che un’aria infetta, abbandonate quella casa che vi perde, qualunque diletto possiate voi trovarvi; benché cara vi sia quella persona il cui commercio è si fatale alla vostr’innocenza, benché lusinghiere sieno quelle partite di piacere, benché lucroso sia quell’impiego, quel giuoco che vi rende colpevoli di tanti peccati, allontanatevi da tutti questi oggetti. Mentre se il vostr’occhio, il vostro piede, la vostra mano vi scandalizzano, dice Gesù Cristo, voi dovete disfarvene e gettarli lungi da voi; perché è meglio entrare nella vita eterna con un occhio, un piede, una mano, che essere precipitati nell’abisso con tutti i vostri membri. Vale a dire, fratelli miei, che quando ciò che è per voi occasione di peccato vi fosse tanto caro, quanto uno di quei membri, è meglio rinunziarvi che rinunziare alla felicità eterna. Poiché, per arrivare a questa felicità, bisogna perseverare nella grazia; e voi non vi persevererete giammai, se non fuggite l’occasione del peccato. Ma alla fuga delle occasioni aggiungete una somma diffidenza di voi medesimi ed una gran confidenza in Dio. – Infatti, qualunque protesta abbiate voi fatta a Dio di servirlo costantemente, benché avanzati già siate nel sentiero della virtù, voi non dovete contare sulle vostre proprie forze: voi portate la grazia di Dio, dice l’Apostolo, in vaso fragile che può rompersi ad ogni passo che fate: dovete sempre temere, sempre star in guardia contro di voi medesimi; dovete ancora risentirvi dei colpi dei vostri nemici, e la trista esperienza sì spesso da voi fatta della vostra debolezza deve sempre farvi temere. State dunque in guardia, gettate gli occhi da ogni lato per osservare i luoghi per cui possono assalirvi; voi camminate tra i precipizi, voi siete attorniati da lacci che vi sono tesi da ogni parte, ed è tanto più pericoloso per voi di cadervi, quanto che voi non li vedete. Vegliate dunque continuamente su voi medesimi, vegliate sopra i vostri sentimenti: questi sono le porte per cui la morte può entrare in voi: mors ascendit per fenestras (Jerem. IX). Tenete con diligenza queste porte chiuse per tema che non vi si rapisca la grazia preziosa che dentro di voi possedete. Se aveste trovato un tesoro, voi lo custodireste attentamente, voi lo riporreste nel luogo più nascosto di vostra casa, ne chiudereste tutti gli aditi, affinché i ladri non potessero penetrarvi, fate voi nello stesso modo per conservare la grazia di Dio? Custoditela come la pupilla del vostr’occhio, per metterla al coperto da tutti i colpi dei vostri nemici. Diffidate ancora vieppiù di quelli che sono dentro di voi medesimi; questi sono le vostre passioni, nemici tanto più a temere, quanto che vi lusingano davvantaggio; reprimete, mortificate queste passioni, sempre pronte a sollevarsi contro la legge di Dio. – Temete specialmente le astuzie dell’amor proprio, che vi farà prendere sbaglio in mille occasioni, ricoprendo il vizio del nome di virtù, persuadendovi, se voi volete ascoltarlo, che non vi è alcun male a tenere certi discorsi, a fare certe azioni, perché sono autorizzate dal costume e dall’esempio degli altri. Guardatevi bene dal seguire queste guide cieche che vi condurrebbero infallibilmente al precipizio. Abbandonate piuttosto questa cura di vostra condotta ad un saggio ed illuminato direttore, il quale come un altro Raffaele, vi condurrà nelle vie della salute. Questo è un mezzo sicuro di premunirvi contro la vostra debolezza: ma quanto dovete voi diffidare di voi medesimi, altrettanto dovete mettere la vostra confidenza in Dio; Egli è che con la sua grazia ha cominciato l’opera della vostra predestinazione, egli è che la condurrà a fine: qui cœpit bonum opus ipse perficiet (Philip. 1). Possiamo noi, o mio Dio, cercar altrove che presso di Voi 1’aiuto che ci è necessario per riuscire in un affare di tanta importanza? Giacché la perseveranza finale è un dono, che dipende, dalla vostra misericordia, come non ve la chiederemo noi ogni giorno con le preghiere le più ferventi, quali appunto ve le indirizzava il reale profeta? Illuminatemi, Signore, per tema ch’io non m’addormenti nella morte del peccato: Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in mortem (Psal. XII). Sostenetemi nei miei combattimenti, affinché il nemico di mia salute non possa prevalere contro di me: ne quando dicat inimicus meus, prævalui adversus eum (ibid.). Non è già di me stesso che io spero trionfare, ma sulla forza del vostro braccio onnipotente; io non sono capace da me stesso che di tradirvi; ma appoggiato sulla vostra grazia nulla avvi di cui non possa venire a capo: io vi chiedo adunque, o mio Dio, questa santa grazia e soprattutto quella della perseveranza, grazia finale che deve coronare tutte quelle che voi mi avete di già fatte. Tale è, Cristiani l’orazione che far dovete a Dio; a tutte le grazie che domanderete, aggiungete sempre quella della perseveranza e quella d’una santa morte: non potremmo troppo chiederle, non sapremmo troppo fare per ottenere un favore da cui dipende la nostra felicità eterna; ma bisogna che la vostra orazione sia accompagnata da una condotta regolata e da una perseveranza attuale dal canto vostro nella pratica del bene. – Voi avete bisogno per questo dell’aiuto della grazia, ma essa non vi mancherà se la chiedete a Dio, e se avete cura d’andare ad attingere quest’acqua salutevole nei fonti del Salvatore, cioè nei Sacramenti; le stesse cause che vi han data la sanità dell’anima, ve la conserveranno. Se il profeta Elia ricevette altre fiate forza bastante da un pane miracoloso recatogli da un Angelo per continuare il suo viaggio sino al monte Oreb, quante non ne riceverete voi dal pane di vita, dal pane dei forti, che vi presentano nella santa Eucaristia, per giungere al santo monte di Sion, l’abitazione degli eletti? Prendete dunque e mangiate questo pane, posso io dirvi, come disse l’Angelo al Profeta; poiché vi resta ancora molta strada a fare: Surge, comede, grandis enim tibi restat via (III Reg. XIX).

Pratiche. Senza esaminare ciò che avete fatto per la vostra salute, non pensate che alla strada che vi resta, come se nulla ancora aveste fatto. Faticate sempre come se non faceste che cominciare a servir Dio. Mentre lo stesso è, fratelli miei, della salute dell’anima come di una vigna, di una terra, che si deve sempre coltivare per cavarne frutto. Dopo aver fatto la raccolta in quel campo, in quella vigna, bisogna, per farne delle nuove, lavorarvi di bel nuovo. Cosi è della salute; qualunque fatica abbiate voi sopportato per il cielo, non conviene mai riposarsi, conviene sempre lavorare, come se nulla ancora fatto si fosse, sempre avanzare nella strada che conduce all’eternità; poiché non avanzare si è ritornare indietro , dice S. Bernardo: non progredi regredì est. Ritenete bene questa massima per metterla in pratica; ella è un eccellente mezzo di perseveranza: servitevi di quelli che vi ho insegnati: temete il peccato, come il più gran male che possa accadervi; pensate sovente a quanto vi ho già detto, che il primo che voi commetterete sarà forse l’ultimo e che non avrete forse più il tempo di farne penitenza. Fuggitene le occasioni, diffidate di voi medesimi, mettete la vostra confidenza in Dio, ricorrete a Lui con l’orazione, frequentate i sacramenti. Confessatevi per lo meno una volta al mese; meditate le grandi verità della salute, riempitene la vostra mente leggendo spesso buoni libri; siate fedeli a seguire un regolamento di vita, e costanti nelle pratiche di pietà che vi sarete prescritte; tenetevi sempre

pronti come le Vergini prudenti, abbiate sempre dell’olio nelle vostre lampade,

cioè, occupatevi continuamente in buone opere, affinché all’arrivo dello sposo voi

siate introdotti nel convito eterno che Dio prepara ai suoi eletti.

Credo …

https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/12/il-credo/

Offertorium

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. Orémus Matt XXVIII:2; XXVIII:5-6. Angelus Dómini descéndit de coelo, et dixit muliéribus: Quem quaeritis, surréxit, sicut dixit, allelúja. [Un Angelo del Signore discese dal cielo e disse alle donne: Quegli che voi cercate è risuscitato come aveva detto, alleluia.]

Secreta

Suscipe múnera, Dómine,

quaesumus, exsultántis Ecclésiæ: et, cui causam tanti gáudii præstitísti,

perpétuæ fructum concéde lætítiæ.

[Signore, ricevi i doni della Chiesa esultante; e, a chi hai dato causa di tanta gioia, concedi il frutto di eterna letizia.]

https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/20/comunione-spirituale/

Communio

[Joannes

XX: 27] Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum, allelúja: et

noli esse incrédulus, sed fidélis, allelúja, allelúja.

[Metti la tua

mano, e riconosci il posto dei chiodi, alleluia; e non essere incredulo, ma

fedele, alleluia, alleluia.]

Postcommunio

Orémus.

Quæsumus, Dómine, Deus noster: ut sacrosáncta mystéria, quæ pro reparatiónis nostræ munímine contulísti; et præsens nobis remédium esse fácias et futúrum. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum.

[Ti preghiamo, Signore Dio nostro, che i sacrosanti misteri, che tu hai dato a presidio del nostro rinnovamento, ci siano rimedio nel presente e nell’avvenire]

https://www.exsurgatdeus.org/2019/10/20/preghiere-leonine-dopo-la-messa/

https://www.exsurgatdeus.org/2018/09/14/ringraziamento-dopo-la-comunione-2/

https://www.exsurgatdeus.org/2019/05/20/ordinario-della-messa/