Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Ps XVII:5; 6; 7

Circumdedérunt me gémitus mortis, dolóres inférni circumdedérunt me: et in tribulatióne mea invocávi Dóminum, et exaudívit de templo sancto suo vocem meam. [Mi circondavano i gemiti della morte, e i dolori dell’inferno mi circondavano: nella mia tribolazione invocai il Signore, ed Egli dal suo santo tempio esaudì la mia preghiera.]

Ps 17:2-3

Díligam te, Dómine, fortitúdo mea: Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus. [Ti amerò, o Signore, mia forza: Signore, mio firmamento, mio rifugio e mio liberatore.]

Circumdedérunt me gémitus mortis, dolóres inférni circumdedérunt me: et in tribulatióne mea invocávi Dóminum, et exaudívit de templo sancto suo vocem meam. [Mi circondavano i gemiti della morte, e i dolori dell’inferno mi circondavano: nella mia tribolazione invocai il Signore, ed Egli dal suo santo tempio esaudì la mia preghiera.

Oratio

Orémus.

Preces pópuli tui, quǽsumus, Dómine, cleménter exáudi: ut, qui juste pro peccátis nostris afflígimur, pro tui nóminis glória misericórditer liberémur. [O Signore, Te ne preghiamo, esaudisci clemente le preghiere del tuo popolo: affinché, da quei peccati di cui giustamente siamo afflitti, per la gloria del tuo nome siamo misericordiosamente liberati.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor IX:24-27; X:1-5

Fratres: Nescítis, quod ii, qui in stádio currunt, omnes quidem currunt, sed unus áccipit bravíum? Sic cúrrite, ut comprehendátis. Omnis autem, qui in agóne conténdit, ab ómnibus se ábstinet: et illi quidem, ut corruptíbilem corónam accípiant; nos autem incorrúptam. Ego ígitur sic curro, non quasi in incértum: sic pugno, non quasi áërem vérberans: sed castígo corpus meum, et in servitútem rédigo: ne forte, cum áliis prædicáverim, ipse réprobus effíciar. Nolo enim vos ignoráre, fratres, quóniam patres nostri omnes sub nube fuérunt, et omnes mare transiérunt, et omnes in Móyse baptizáti sunt in nube et in mari: et omnes eándem escam spiritálem manducavérunt, et omnes eúndem potum spiritálem bibérunt bibébant autem de spiritáli, consequénte eos, petra: petra autem erat Christus: sed non in plúribus eórum beneplácitum est Deo.

Deo gratias.

OMELIA I

[Mons. Bonomelli; Nuovo saggio di Omelie, Marietti ed. Torino, 1899 – VOL I. Omelia XXI.]

“Non sapete voi, che coloro, i quali corrono nell’arringo, bensì tutti corrono, ma uno solo riporta il pallio? Correte per modo che lo riportiate. Ora chiunque combatte nella palestra, si contiene in tutto: e quelli per ottenere una corona corruttibile, ma noi per una corona incorruttibile. Io pertanto corro per guisa, che non sia come alla ventura: combatto, non quasi battendo l’aria. Anzi reprimo il mio corpo e lo riduco in servitù, affinché dopo aver predicato agli altri, io stesso non diventi reprobo. Perché, o fratelli, io non voglio che ignoriate come i padri nostri furono tutti sotto la nube e tutti passarono il mare, e tutti furono per Mosè battezzati nella nube e nel mare e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e bevvero tutti la stessa spirituale bevanda: perché tutti bevvero della pietra spirituale, che li seguiva; la pietra poi era Cristo: ma nei più di loro non si compiacque Iddio. „ –

Fin qui l’epistola propria di questa Domenica, detta di Settuagesima. Si chiama Domenica di Settuagesima, perché è la settima Domenica, che precede la Domenica di Passione, con cui si aprono i grandi misteri della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Il tratto che vi ho recitato, si trova in fine del capo nono ed in principio del capo decimo della prima lettera ai Corinti, scritta da S. Paolo la primavera dell’anno cinquantesimosesto dell’era nostra, prima della Pentecoste (capo XVI, 6-8). È una calda esortazione ad assicurare la corona eterna per non essere simili a quegli Israeliti che morirono nel deserto, senza poter entrare nella terra promessa. – Udiamola e facciamone tesoro. “Non sapete voi, che coloro, i quali corrono nell’arringo, bensì tutti corrono, ma uno solo porta il pallio? „ Corinto era la città principale dell’Acaia, fiorente di commerci e di arti e celebre eziandio per dissolutezza di costumi; tantoché era passata in proverbio in tutto l’Oriente. In quel gran centro Paolo aveva fondata una chiesa numerosa e, partitone per la sua missione apostolica e stabilitosi per qualche tempo in Efeso, di là scrisse due lettere ai Corinti. – Presso questa città si celebravano i grandi giuochi, detti istmici, ai quali accorreva pressoché tutta la Grecia. Erano giuochi di corse, comuni in Grecia, nei quali i vincitori ricevevano la corona ed il loro nome era glorioso presso i concittadini. S. Paolo, sì pronto e sì felice nell’approfittare d’ogni cosa per istruire i fedeli e chiarire la verità, coglie il destro da questi giuochi notissimi e sì cari ai Corinti, per inculcare ciò che gli sta a cuore. Voi, così egli, sapete bene che nei vostri famosi giuochi sono moltissimi quelli che discendono nell’arena e si lanciano al corso per toccare la meta: ma quanti sono coloro che colgono la corona? Uno solo: gli altri corrono indarno. Noi pure Cristiani abbiamo il nostro arringo da correre e la nostra corona da guadagnare: il nostro arringo è la vita intera, che la Provvidenza ci accorda quaggiù sulla terra, arena di combattimenti e luogo di prova: la nostra corona è la conquista del cielo, il possesso di Dio stesso. “Correte tutti, esclama S. Paolo, per guisa, che riportiate il pallio. „ Nessuno si arresti, nessuno sia pigro, nessuno venga meno al dovere: corriamo tutti affine di raggiungere la meta. “Ora chiunque combatte nella palestra, si contiene in tutto. „ Quelli che scendevano nella palestra sia per la corsa, sia per battersi col cesto, con le mani o in qualsiasi altro modo, mettevano somma cura in prepararsi alla prova, esercitando le membra, ungendosi, astenendosi da certi cibi e pigliandone altri con non lieve loro sacrificio. Insomma quei lottatori si condannavano a non poche privazioni e a dure fatiche per riportare la corona; una corona corruttibile, di nessuno o poco valore per sé, e uno solo poteva guadagnarla. E sì tanto pativano e tanto facevano per sì povera mercede, argomenta qui l’Apostolo, e noi Cristiani che non dobbiamo fare per cogliere la nostra corona? A differenza di quei lottatori, dei quali un solo poteva averla, noi tutti e ciascuno di noi può e deve averla ed incorruttibile. A somiglianza adunque di quegli antichi atleti e per una causa incomparabilmente più nobile della loro, rifiutiamo al nostro corpo tutto ciò che può impedirgli o rendergli difficile il correre e vincere in questo arringo della vita cristiana: mortifichiamo i nostri occhi, le nostre orecchie, la nostra lingua, la nostra gola, i nostri pensieri, il nostro corpo tutto: stacchiamoci dall’amore sregolato delle cose terrene, affinché leggeri e spediti possiamo correre la via del cielo e vincere i nemici che vi incontreremo: il mondo, la carne, il demonio. “Sei soldato dappoco, grida il Crisostomo, se credi di poter vincere senza battaglia, di trionfare senza combattimento. E ad ogni sforzo, gagliardamente combatti, ti getta intrepidamente nel folto della mischia. Poni mente al patto, bada alle condizioni: ricorda il patto della tua milizia, le condizioni, con le quali vi entrasti „ (Serm. dei Martiri), E qui S. Paolo, con un rapido passaggio, che in lui non è raro, mette innanzi l’esempio di se stesso: “Io corro per guisa, che non sia come alla ventura: combatto, non quasi battendo l’aria. „ È sempre l’immagine dei lottatori istmici od olimpici, che comparisce sotto la penna dell’Apostolo, il quale è lieto di non fare com’essi facevano assai volte, correndo nello stadio e battendosi fieramente tra loro per soccombere senza mercede e senza gloria. Egli, l’Apostolo delle genti, ha uno scopo sicuro, una meta nobilissima, a cui tende, uditelo: “Io reprimo il mio corpo e lo riduco in servitù, affinché dopo aver predicato agli altri, io stesso non diventi reprobo. Egli signoreggia con lo spirito il suo corpo, nel quale si annidano tutte le passioni: lo raffrena, lo punisce col digiuno, con la veglia, con la penitenza, col portare la sua croce per averlo ubbidiente e strumento docile alle opere sante; che se ciò non facesse, egli stesso, ancorché apostolo, non sarebbe senza timore della sua salute e di perdersi dopo aver predicato agli altri (Domandano i teologi, se S. Paolo era certo della sua predestinazione eterna: io lo credo, appoggiato alle sue parole della lettera ai Rom. VIII, 38, 39. Come dunque poté dire che aveva timore d’essere tra i reprobi, se non assoggettava il suo corpo? Si può dire che era certo di essere predestinato, facendo ciò che doveva fare, come condizione richiesta, come esecuzione dei disegni della Provvidenza). – Carissimi figliuoli! se l’Apostolo temeva di essere nel numero dei reprobi se non avesse mortificato il suo corpo e ridottolo a servitù, che dobbiamo noi dire e temere di noi stessi, sì indulgenti con esso e sì facili a secondarne le tendenze! Ohimè! il Vangelo e le Lettere apostoliche, ad ogni pagina, e con le più forti espressioni, ci predicano la gran legge, la suprema necessità della mortificazione del corpo, qual condizione assoluta della salvezza, e pochi sono coloro, che l’intendono, e ciò che più importa, che la praticano! Mettiamoci ben nell’animo questa verità incontrastabile: se vogliamo essere salvi, dobbiamo mortificare il corpo. Prosegue l’Apostolo, confermando la ragionevolezza del suo timore e la necessità di mantenersi fedele alla vocazione cristiana. Noi, par che dica l’Apostolo, siamo stati chiamati alla fede, io poi anche alla gloria dell’apostolato: noi siamo stati battezzati, illuminati, santificati coi Sacramenti, nutriti nel grembo della Chiesa. Sono benefici preziosissimi; ma tutto questo basta ad assicurarci della eterna nostra salvezza? Potremmo ancora dopo tutti questi insigni favori perderci miseramente? Sì, pur troppo, risponde S. Paolo. – Io non voglio che ignoriate, o fratelli, sono sue parole, come i padri nostri furono sotto la nube, e tutti passarono il mare e tutti furono per Mosè battezzati nella nube e nel mare. „ Più ancora, soggiunge S. Paolo: “Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. „ Eppure non tutti, ma pochissimi, due soli poterono entrare nella terra promessa: il somigliante può avvenire a noi ancora, figliuoli del Vangelo. Non occorre illustrare quelle frasi dell’Apostolo, furono sotto la nube, furono battezzati in Mosè, nella nube e nel mare e mangiarono lo stesso cibo spirituale, perché tutti vi scorgono un cenno alla nube, che il giorno copriva Israele e la notte si mutava in colonna di fuoco: al passaggio del mar Rosso e alla manna, onde si nutrì nel deserto. La nube, che la notte si mutava in fuoco e più ancora il passaggio del mar Rosso, erano simbolo del Battesimo, che è detto il Sacramento della luce: e come Israele passò sano e salvo sulla riva opposta del mar Rosso e l’esercito egiziano con Faraone rimase sepolto sotto i flutti, così dalle acque del Battesimo esce rigenerata l’anima nostra e in essa rimangono sommersi i peccati. Il cibo poi di cui si nutrirono gli Israeliti – che è la manna, si dice spirituale, perché raffigurava il cibo delle anime per eccellenza, la santa Eucaristia. – E non solo gli Israeliti si nutrirono dello stesso cibo, ma “bevvero la stessa spirituale bevanda, „ ossia la stessa acqua miracolosa, che Mosè fece sgorgare dalla pietra: acqua miracolosa, che figurava la grazia divina, o meglio, la bevanda celeste del sangue adorabile di Gesù Cristo. Quell’acqua, dice l’Apostolo, scaturiva dalla pietra, la qual pietra simboleggiava Cristo, che doveva venire a suo tempo e che a nostro modo di dire pellegrinava col popolo israelitico, da cui traeva la sua origine secondo la carne. Dilettissimi, non lo dimentichiamo giammai: la sola grazia di Dio, i suoi doni più eletti, i suoi favori più insigni, da sé soli, non ci salvano, come i miracoli più strepitosi non condussero il popolo d’Israele nella terra dei suoi padri: ma ci salvano se la nostra corrispondenza a quei doni e favori si unisce costantemente, perché quel Dio che ci ha creato senza l’opera nostra, senza l’opera nostra non vuole salvarci.

Graduale

Ps IX:10-11; IX:19-20

Adjútor in opportunitátibus, in tribulatióne: sperent in te, qui novérunt te: quóniam non derelínquis quæréntes te, Dómine, [Tu sei l’aiuto opportuno nel tempo della tribolazione: abbiano fiducia in Te tutti quelli che Ti conoscono, perché non abbandoni quelli che Ti cercano, o Signore]

Quóniam non in finem oblívio erit páuperis: patiéntia páuperum non períbit in ætérnum: exsúrge, Dómine, non præváleat homo. [Poiché non sarà dimenticato per sempre il povero: la pazienza dei miseri non sarà vana in eterno: lévati, o Signore, non prevalga l’uomo.]

Tractus Ps CXXIX:1-4

De profúndis clamávi ad te. Dómine: Dómine, exáudi vocem meam. [Dal profondo ti invoco, o Signore: Signore, esaudisci la mia voce.]

Fiant aures tuæ intendéntes in oratiónem servi tui. [Siano intente le tue orecchie alla preghiera del tuo servo.]

Si iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit? [Se baderai alle iniquità, o Signore: o Signore chi potrà sostenersi?]

Quia apud te propitiátio est, et propter legem tuam sustínui te, Dómine. [Ma in Te è clemenza, e per la tua legge ho confidato in Te, o Signore.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthæum.

Gloria tibi, Domine!

Matt XX:1-16

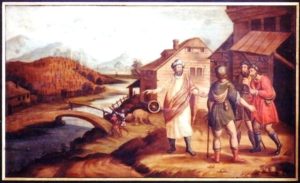

“In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis parábolam hanc: Simile est regnum coelórum hómini patrifamílias, qui éxiit primo mane condúcere operários in víneam suam. Conventióne autem facta cum operáriis ex denário diúrno, misit eos in víneam suam. Et egréssus circa horam tértiam, vidit álios stantes in foro otiósos, et dixit illis: Ite et vos in víneam meam, et quod justum fúerit, dabo vobis. Illi autem abiérunt. Iterum autem éxiit circa sextam et nonam horam: et fecit simíliter. Circa undécimam vero éxiit, et invénit álios stantes, et dicit illis: Quid hic statis tota die otiósi? Dicunt ei: Quia nemo nos condúxit. Dicit illis: Ite et vos in víneam meam. Cum sero autem factum esset, dicit dóminus víneæ procuratóri suo: Voca operários, et redde illis mercédem, incípiens a novíssimis usque ad primos. Cum veníssent ergo qui circa undécimam horam vénerant, accepérunt síngulos denários. Veniéntes autem et primi, arbitráti sunt, quod plus essent acceptúri: accepérunt autem et ipsi síngulos denários. Et accipiéntes murmurábant advérsus patremfamílias, dicéntes: Hi novíssimi una hora fecérunt et pares illos nobis fecísti, qui portávimus pondus diéi et æstus. At ille respóndens uni eórum, dixit: Amíce, non facio tibi injúriam: nonne ex denário convenísti mecum? Tolle quod tuum est, et vade: volo autem et huic novíssimo dare sicut et tibi. Aut non licet mihi, quod volo, fácere? an óculus tuus nequam est, quia ego bonus sum? Sic erunt novíssimi primi, et primi novíssimi. Multi enim sunt vocáti, pauci vero elécti.”

[In quel tempo: Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli è simile a un padre di famiglia, il quale andò di gran mattino a fissare degli operai per la sua vigna. Avendo convenuto con gli operai un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. E uscito fuori circa all’ora terza, ne vide altri che se ne stavano in piazza oziosi, e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna, e vi darò quel che sarà giusto. E anche quelli andarono. Uscì di nuovo circa all’ora sesta e all’ora nona e fece lo stesso. Circa all’ora undicesima uscì ancora, e ne trovò altri, e disse loro: Perché state qui tutto il giorno in ozio? Quelli risposero: Perché nessuno ci ha presi. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella mia vigna. Venuta la sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e paga ad essi la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti dunque quelli che erano andati circa all’undicesima ora, ricevettero un denaro per ciascuno. Venuti poi i primi, pensarono di ricevere di più: ma ebbero anch’essi un denaro per uno. E ricevutolo, mormoravano contro il padre di famiglia, dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un’ora e li hai eguagliati a noi che abbiamo portato il peso della giornata e del caldo. Ma egli rispose ad uno di loro, e disse: Amico, non ti faccio ingiustizia, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi quel che ti spetta e vattene: voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te. Non posso dunque fare come voglio? o è cattivo il tuo occhio perché io son buono? Così saranno, ultimi i primi, e primi gli ultimi. Molti infatti saranno i chiamati, ma pochi gli eletti.]

Omelia II

[Mons. Bonomelli: Nuovo saggio di Omelie; vol. I, Marietti ed. Torino, 1899 – Omelia XXII.]

Questa parabola, d’una naturalezza ammirabile, racchiude uno dei più profondi misteri della nostra fede, qual è la distribuzione della grazia dalla parte di Dio, e la corrispondenza col merito relativo da parte degli uomini. Esporre la parabola versetto per versetto, come siamo soliti fare, richiederebbe troppo tempo: perciò, mutando metodo, oggi esporrò tutta insieme la dottrina nascosta sotto il velame della parabola, riserbando un commento speciale agli ultimi due versetti. E per spianarci la strada alla spiegazione della parabola, ricordatevi che il padre di famiglia rappresenta Iddio, la vigna rappresenta la Chiesa, i lavoratori sono gli uomini, la giornata è la vita dell’umanità sulla terra, od anche la vita di ciascun uomo; la sera è il termine dei tempi; il danaro è la mercede del lavoro, ossia il premio della vita eterna. Ora poniamo mano allo svolgimento della dottrina cattolica, che Gesù Cristo volle insegnarci con questa parabola. – Iddio crea e colloca gli uomini sulla terra e vuole che qui, nel tempo, si santifichino e meritino la vita beata nella eternità. Ma perché gli uomini possano operare la propria santificazione nel tempo e meritare la vita beata nella eternità, che cosa si domanda? Dalla parte di Dio si domanda che conceda ad ogni uomo la grazia, che lo prevenga, che lo illumini, che lo muova e lo trasformi in suo figliuolo adottivo. E dalla parte dell’uomo che cosa si domanda? Si domanda, che accolga questa grazia, la secondi e cooperi fedelmente. Allora Iddio a questo uomo, che ha fatto fruttare la grazia con le opere compiute in vita, perché fedele alle sue promesse e alla sua giustizia, dà la vita eterna con il possesso di se medesimo. Ondeché la vita eterna, il possesso del cielo è frutto della grazia divina, ed insieme delle opere e dei meriti dell’uomo. Ora vi domando, o carissimi: Dio è egli obbligato a dare la grazia all’uomo, senza della quale non può far nulla? Certamente, no. Che dovere avrebbe egli Iddio di dare la sua grazia all’uomo? Quali meriti vi possono mai esser in lui, quali diritti da poter dire, a Dio: “Voi mi dovete dare la vostra grazia; io ho il diritto, io, miserabile creatura, d’essere adottato da voi come figliuolo?” Nell’uomo adunque non vi è, né vi può essere diritto o merito di sorta per avere la grazia: la fede e la ragione lo proclamano. Ma se l’uomo non ha diritto di avere la grazia in forza dei suoi meriti, che devono essere effetti della grazia istessa, ha forse diritto di averla appoggiato alle esigenze della sua natura? Posto che Dio ha creato l’uomo col bisogno dell’aria per respirare, del cibo e della bevanda per sfamarsi e dissetarsi e ristorare le forze naturali, ne segue il diritto da parte dell’uomo di avere l’aria, il cibo e la bevanda; diritto non fondato nei meriti, ma nelle esigenze della natura. La cosa corre forse così anche quanto alla grazia? La natura è ella creata per modo che richieda quale elemento necessario la grazia, tantoché, posta la esigenza della natura nostra, ne venga qual conseguenza necessaria il diritto alla grazia? No, no, dilettissimi. Dio poteva creare la natura senza la grazia, perché questa è tal bene a cui la natura non ha, né potrà mai avere, diritto alcuno. Hai tu, uomo, diritto di avere le ali per volare o d’essere re? No, per fermo. Come potresti avere diritto d’avere la grazia, che ti unisce a Dio e d’essere figlio suo adottivo? Non parliamo adunque dei diritti della natura in ordine alla grazia divina, che sta al di sopra d’ogni nostra esigenza. Ma Dio, unicamente per sua bontà, vuol dare agli uomini tutti la sua grazia, e la promette nel modo più solenne. Posta questa promessa solenne di Dio, gli uomini hanno essi il diritto di averla? Sì, l’hanno, appoggiati non ai propri meriti, che non ne hanno; non alla natura, che non ha con la grazia proporzione o nesso necessario, ma alla promessa di Dio, che è fedele, e purché adempiano le condizioni che Egli ha imposte. Dio, che ha promesso a tutti la sua grazia, adempiendo le condizioni da Lui stesso stabilite, è egli forse obbligato a darla a tutti e a ciascuno nella stessa misura, nello stesso tempo e nello stesso modo? No, certo. Egli vuol salvi tutti, e perciò a tutti deve dare la sua grazia, per quanto è da Lui; ma le vie, il tempo, la qualità, l’intensità, tutto è riservato al suo sovrano volere e nessuno ha diritto di chiedergliene ragione. Questo fu e sarà sempre per noi sulla terra un mistero impenetrabile, che umilia il nostro orgoglio, che ci obbliga a maggior gratitudine, se più degli altri abbiamo ricevuto, che non ci dà ombra di ragione di lamentarci, se meno abbiamo ricevuto. Ora potete comprendere il significato della parabola: il padrone di casa o padre di famiglia chiama a lavorare nella sua vigna tutti quelli, senza eccezione, che trova per le vie e per le piazze: non uno è escluso, e a tutti è promessa la mercede. Ma li chiama tutti insieme, alla stessa ora, allo stesso modo? No. Chiama gli uni in sul far del mattino, altri a tre ore, altri a sei ore, altri a nove, a dieci, ad undici ore del giorno, cioè in sul fare della sera. Quegli uomini potevano accusare di ingiustizia il padrone? Potevano dirgli: Dovevi chiamarci tutti all’aprirsi del giorno, alla terza od all’undecima ora? Sarebbe folli a il pensarlo. Egli ha promesso di chiamar tutti, e tutti chiama; ma chiama a quell’ora che gli piace e nessuno può muoverne lamento. Chiama gli Ebrei per i primi; chiama dopo i gentili; chiama Pietro, Andrea e gli altri Apostoli nei primi giorni della sua predicazione; chiama Paolo più tardi, più tardi ancora Cornelio, Timoteo, Dionigi e andate dicendo: questi chiama ancor bambino, quegli fanciullo, quell’altro giovane e adulto e molti perfino quante volte decrepiti, sul letto del dolore, gli ultimi istanti di vita! Egli è padrone della sua grazia; a tutti dà ciò che è necessario; con alcuni largheggia, con altri profonde i suoi tesori; a chi dà cinque talenti, a chi due, a chi uno; questo vuol semplice fedele, quello sacerdote, quell’altro Pontefice; è padrone dei suoi doni e dà a ciascuno, come dice S. Paolo, come vuole: Divìdens singulis prout vult. Chi mai oserebbe chiedergliene il perché? Nessuno. – Dunque, chiamati a qualunque ora, popoli ed individui, in qualunque modo, per qualunque mezzo, rispondiamo sempre: “Eccoci pronti ad entrare nella vigna del Signore”, e, imitando la generosità degli ultimi lavoranti, quanto alla mercede, non patteggiamola e rimettiamoci alla munificenza del padrone. Lavoriamo, ciascuno, secondo i doni ricevuti e il tempo che ci è concesso, anzi, se ne abbiamo perduto, coll’intensità del lavoro riscattiamone la brevità, come insegna S. Paolo, Redìmentes tempus. – Una difficoltà presenta la parabola là dove si dice, che tutti i lavoratori ebbero la stessa mercede, un danaro, quelli che lavorarono un’ora sola, come quelli che lavorarono il giorno intero, portandone il peso e l’arsura. Come ciò? La ragione naturale non vuole che la mercede sia in ragione del lavoro? Lavoro più lungo e più grave domanda maggior mercede. E la Scrittura non insegna che Iddio renderà a ciascuno secondo le opere sue? (Matt. XVI, 27). Come dunque vuolsi intendere questa mercede data a tutti egualmente? Ecco la risposta che mi sembra la migliore, anzi l’unica. — La mercede, che il padre di famiglia dà a tutti eguale, rappresenta la vita eterna. In che sta riposta la vita eterna? Nella visione beatifica di Dio. E questa è data a tutti indistintamente quelli che si salvano? Senza dubbio! Il premio o mercede adunque, in quanto che tutti possiedono lo stesso bene, che è Dio stesso, è eguale per tutti. Ma il modo e la misura di godere di questo bene sarà uguale? No: esso risponderà ai meriti maggiori o minori di ciascuno. Mille persone contemplano quel magnifico edificio, che è il duomo di Milano: l’oggetto contemplato è lo stesso per tutti; ma il conoscimento e il gusto del bello sarà diverso in ciascuno secondo l’ingegno, l’attitudine e la coltura. Il somigliante avverrà a tutti i beati in cielo possessori tutti dello stesso bene, variamente ne godranno. Il Vangelo nella eguaglianza della mercede data ai lavoranti volle esprimere la eguaglianza del possesso di Dio, non la disuguaglianza del goderne. E bene a ragione il padre di famiglia rispose a quelli che si lagnavano: Non vi faccio ingiuria: vi do ciò che vi spetta: a tutti do ciò di cui siete capaci, ciò che basta per essere perfettamente felici; che volete di più? Oltre di che quelli che lavorarono meno poterono benissimo in quel breve tempo coll’intensità del lavoro compensare il tempo e pareggiare i primi e meritare egual mercede. Forse a taluno si affaccerà una difficoltà: se il godimento della felicità eterna sarà diverso in ragione della grazia e della cooperazione alla grazia, non spunterà nell’animo il desiderio di più alto loco e quindi un senso penoso di gelosia e d’invidia? Giammai, carissimi, perché ciascuno avrà tutto ciò che corrisponde alle proprie forze e non potrà nemmeno concepire il desiderio di maggior felicità. Ad una lauta mensa seggono molti convitati e diverso è il bisogno del cibo in ciascuno, in chi più, in chi meno. Quando tutti sono sazi secondo la loro natura, è impossibile il desiderio di maggior cibo o di maggior bevanda e perciò è impossibile nei beati desiderio qualsiasi di maggior godimento. Il Vangelo si chiude con due sentenze, che è prezzo dell’opera sviluppare: ” Così saranno ultimi i primi e primi gli ultimi: che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. „ È chiaro che la prima sentenza, compendio in parte della parabola, si riferisce agli Ebrei ed ai gentili: quelli furono chiamati i primi, perché a loro fu data la legge e i profeti e perché Gesù Cristo e gli Apostoli a loro annunziarono prima la verità; ma, eccettuati pochi, la respinsero: al loro luogo sottentrarono i gentili, che ignoravano la legge ed i profeti, e così quelli che vennero dopo furono i primi: e poiché alla fine dei tempi si convertiranno anche gli Ebrei, così i primi verranno ultimi. Nulla di più chiaro. L’altra sentenza: “Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti „ è alquanto più difficile. Pensano alcuni che questa sentenza non si leghi con la parabola, e non senza fondamento, perché dalla parabola appariscono non solo chiamati tutti nelle varie ore del giorno, ma anche tutti eletti, perché a tutti, non uno eccettuato, è data la mercede. Come dunque dobbiamo intendere quella sentenza? Molti sono chiamati, cioè tutti, perché tutti sono i molti e perché questa parola è usata anche per significar tutti (Ai Rom. v, 15): tutti sono chiamati, ma gli eletti, cioè le anime privilegiate, più perfette, che si levano alle altezze supreme della virtù e della santità, non sono molte, son poche. Carissimi! Non vogliate turbarvi, udendo queste parole: “Sono pochi gli eletti, „ quasi che siano pochi coloro che si salvano. Noi non sappiamo il numero degli eletti, né ci gioverebbe il saperlo; sappiamo solamente che Iddio vuol salvi tutti, tutti gli uomini, e che volendoli salvi, deve dare loro la grazia necessaria; che non la rifiuta mai a chi dal canto suo fa quel che può fare, e chi si perde, si perde unicamente perché ha voluto perdersi, e ciò ne basti a nostro conforto.

Credo …

Offertorium

Orémus

Ps XCI:2

Bonum est confitéri Dómino, et psállere nómini tuo, Altíssime. [È bello lodare il Signore, e inneggiare al tuo nome, o Altissimo.]

Secreta

Munéribus nostris, quæsumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et coeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi. [O Signore, Te ne preghiamo, ricevuti i nostri doni e le nostre preghiere, purificaci coi celesti misteri e benevolmente esaudiscici.]

Communio

Ps XXX:17-18

Illúmina fáciem tuam super servum tuum, et salvum me fac in tua misericórdia: Dómine, non confúndar, quóniam invocávi te. [Rivolgi al tuo servo la luce del tuo volto, salvami con la tua misericordia: che non abbia a vergognarmi, o Signore, di averti invocato.]

Postcommunio

Fidéles tui, Deus, per tua dona firméntur: ut eadem et percipiéndo requírant, et quæréndo sine fine percípiant. [I tuoi fedeli, o Dio, siano confermati mediante i tuoi doni: affinché, ricevendoli ne diventino bramosi, e bramandoli li conseguano senza fine.]