GNOSI TEOLOGIA DI sATANA (68)

IL MODERNISMO (2)

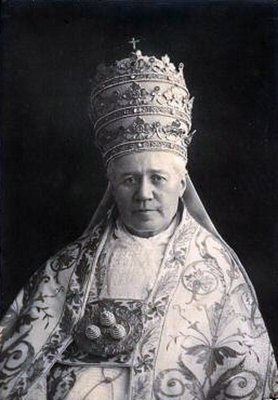

DOCUMENTI DI S.S. PIO X CHE DENUNCIANO E CONDANNANO IL MODERNISMO

ENCICLICA “PASCENDI DOMINICI GREGIS”

“SUGLI ERRORI DEL MODERNISMO”

AI VENERABILI FRATELLI, PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI, VESCOVI

E AGLI ALTRI ORDINARI AVENTI CON L’APOSTOLICA SEDE PACE E COMUNIONE

PIO PP. X SERVO DEI SERVI DI DIO.

VENERABILI FRATELLI SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE

L’officio divinamente commessoCi di pascere il gregge del Signore ha, fra i primi doveri imposti da Cristo, quello di custodire con ogni vigilanza il deposito della fede trasmessa ai santi, ripudiando le prone novità di parole e le opposizioni di una scienza di falso nome. La quale provvidenza del Supremo Pastore non vi fu tempo che non fosse necessaria alla Chiesa cattolica: stanteché per opera del nemico dell’umano genere, mai non mancarono “uomini di perverso parlare (Act. X, 30), cianciatori di vanità e seduttori (Tit. I, 10), erranti e consiglieri agli altri di errore (II Tim. III, 13)”. Pur nondimeno gli è da confessare che in questi ultimi tempi, è cresciuto oltre misura il numero dei nemici della croce di Cristo; che, con arti affatto nuove e piene di astuzia, si affaticano di render vana la virtù avvivatrice della Chiesa e scrollare dai fondamenti, se venga lor fatto, lo stesso regno di Gesù Cristo. Per la qual cosa non Ci è oggimai più lecito di tacere, seppur non vogliamo aver vista di mancare al dovere Nostro gravissimo, e che Ci sia apposta a trascuratezza di esso la benignità finora usata nella speranza di più sani consigli. Ed a rompere senza più gl’indugi Ci spinge anzitutto il fatto, che i fautori dell’errore già non sono ormai da ricercarsi fra i nemici dichiarati; ma, ciò che dà somma pena e timore, si celano nel seno stesso della Chiesa, tanto più perniciosi quanto meno sono in vista. Alludiamo, o Venerabili Fratelli, a molti del laicato cattolico e, ciò ch’è più deplorevole, a non pochi dello stesso ceto sacerdotale, i quali, sotto finta di amore per la Chiesa, scevri d’ogni solido presidio di filosofico e teologico sapere, tutti anzi penetrati delle velenose dottrine dei nemici della Chiesa, si dànno, senza ritegno di sorta, per riformatori della Chiesa medesima; e, fatta audacemente schiera, si gettano su quanto vi ha di più santo nell’opera di Cristo, non risparmiando la Persona stessa del Redentore divino, che, con ardimento sacrilego, rimpiccioliscono fino alla condizione di un puro e semplice uomo. Fanno le meraviglie costoro perché Noi li annoveriamo fra i nemici della Chiesa; ma non potrà stupirsene chiunque, poste da parte le intenzioni di cui Dio solo è giudice, si faccia ad esaminare le loro dottrine e la loro maniera di parlare e di operare. Per verità non si allontana dal vero chi li ritenga fra i nemici della Chiesa i più dannosi. Imperocché, come già abbiam detto, i lor consigli di distruzione non li agitano costoro al di fuori della Chiesa, ma dentro di essa; ond’è che il pericolo si appiatta quasi nelle vene stesse e nelle viscere di lei, con rovina tanto più certa, quanto essi la conoscono più addentro. Di più, non pongono già la scure ai rami od ai germogli; ma alla radice medesima, cioè alla fede ed alle fibre di lei più profonde. Intaccata poi questa radice della immortalità, continuano a far correre il veleno per tutto l’albero in guisa, che niuna parte risparmiano della cattolica verità, niuna che non cerchino di contaminare. Inoltre, nell’adoperare le loro mille arti per nuocere, niuno li supera di accortezza e di astuzia: giacché la fanno promiscuamente da razionalisti e da Cattolici, e ciò con sì fina simulazione da trarre agevolmente in inganno ogni incauto; e poiché sono temerari quanto altri mai, non vi è conseguenza da cui rifuggano e che non ispaccino con animo franco ed imperterrito. Si aggiunga di più, e ciò è acconcissimo a confonderle menti, il menar che essi fanno una vita operosissima, un’assidua e forte applicazione ad ogni fatta di studi, e, il più sovente, la fama di una condotta austera. Finalmente, e questo spegne quasi ogni speranza di guarigione, dalle stesse loro dottrine sono formati al disprezzo di ogni autorità e di ogni freno; e, adagiatisi in una falsa coscienza, si persuadono che sia amore di verità ciò che è infatti superbia ed ostinazione. Sì, sperammo a dir vero di riuscire quando che fosse a richiamar costoro a più savi divisamenti; al qual fine li trattammo dapprima come figli con soavità, passammo poi ad un far severo, e finalmente, benché a malincuore, usammo pure i pubblici castighi. Ma voi sapete, o Venerabili Fratelli, come tutto riuscì indarno: sembrarono abbassai la fronte per un istante, ma la rialzarono subito con maggiore alterigia. E potremmo forse tuttora dissimulare se non si trattasse che sol di loro: ma trattasi invece della sicurezza del nome cattolico. Fa dunque mestieri di uscir da un silenzio, che ormai sarebbe colpa, per far conoscere alla Chiesa tutta chi siano infatti costoro che così mal si camuffano. – E poiché è artificio astutissimo dei modernisti (ché con siffatto nome son chiamati costoro a ragione comunemente) presentare le loro dottrine non già coordinate e raccolte quasi in un tutto, ma sparse invece e disgiunte l’una dall’altra, allo scopo di passare essi per dubbiosi e come incerti, mentre di fatto sono fermi e determinati; gioverà innanzi tutto raccogliere qui le dottrine stesse in un sol quadro, per passar poi a ricercar le fonti di tanto traviamento ed a prescrivere le misure per impedirne i danni. E alfin di procedere con ordine in una materia di troppo astrusa, è da notare anzi tutto che ogni modernista sostiene e quasi compendia in sé molteplici personaggi: quelli cioè di filosofo, di credente, di teologo, di storico, di critico, di apologista, di riformatore: e queste parti sono tutte bene da distinguersi una ad una, da chi voglia conoscere a dovere il lor sistema e penetrare i principî e le conseguenze delle loro dottrine. Prendendo adunque le mosse dal filosofo, tutto il fondamento della filosofia religiosa è riposto dai modernisti nella dottrina, che chiamano dell’agnosticismo. Secondo questa, la ragione umana è ristretta interamente entro il campo dei fenomeni, che è quanto dire di quel che apparisce e nel modo in che apparisce: non diritto, non facoltà naturale le concedono di passare più oltre. Per lo che non è dato a lei d’innalzarsi a Dio, né di conoscerne l’esistenza, sia pure per intromessa delle cose visibili. E da ciò si deduce che Dio, riguardo alla scienza, non può affatto esserne oggetto diretto; riguardo alla storia non deve mai riputarsi come soggetto istorico. Poste cotali premesse, ognuno scorge di leggieri quali siano le sorti della teologia naturale, dei motivi di credibilità, dell’esterna rivelazione. Tutto questo i modernisti tolgon via di mezzo, e ne fanno assegno all’intellettualismo, ridicolo sistema, come essi affermano, e tramontato già da gran tempo. Né in ciò ispira loro alcun ritegno il sapere che si enormi errori furono già formalmente condannati dalla Chiesa. Giacché infatti il Concilio Vaticano così ebbe definito: “Se qualcuno dirà, che Dio uno e vero, Creatore e Signor nostro, per mezzo delle cose create, non possa conoscersi con certezza col lume naturale dell’umana ragione, sia anatema“ (De Revel., can. I); e similmente: “Se alcuno dirà non essere possibile, o non convenire che, mediante divina rivelazione, sia l’uomo ammaestrato di Dio e del culto che Gli si deve, sia anatema” (Ibid., can. II); e finalmente: “Se alcuno dirà che la rivelazione divina non possa essere fatta credibile da esterni segni e che perciò gli uomini non debbano esser mossi alla fede se non da interna esperienza o privata ispirazione, sia anatema” (De Fide, can. III). Di qual guisa poi i modernisti dall’agnosticismo, che è puro stato d’ignoranza, passino all’ateismo scientifico e storico, che invece è stato di positiva negazione; e con qual diritto perciò di logica, dal non sapere se Iddio sia intervenuto o no nella storia dell’uman genere si trascorra a spiegar tutto nella storia medesima ponendo Dio interamente da parte come se in realtà non fosse intervenuto, lo assegni chi può. Ma tanto è; per costoro è fisso e determinato che la scienza e la storia debbano esser atee; entro l’àmbito di esse non vi è luogo se non per fenomeni, sbanditone in tutto Iddio e quanto sa di divino. Dalla quale dottrina assurdissima vedremo bentosto che cosa siasi costretti di ammettere intorno alla Persona augusta di Gesù Cristo, intorno ai misteri della Sua vita e della Sua morte, intorno alla Sua Risurrezione ed Ascensione al Cielo. Vero è che l’agnosticismo non costituisce nella dottrina dei modernisti se non la parte negativa; la positiva sta tutta nell’immanenza vitale. Dall’una all’altra ecco con qual discorso procedono. La Religione, sia essa naturale o sopra natura, alla guisa di ogni altro fatto qualsiasi, uopo è che ammetta una spiegazione. Or, tolta di mezzo la naturale teologia, chiuso il cammino alla rivelazione per il rifiuto dei motivi di credibilità, negata anzi qualsivoglia esterna rivelazione, chiaro è che siffatta spiegazione indarno si cerca fuori dell’uomo. Resta dunque che si cerchi nell’uomo stesso; e poiché la religione non è altro infatti che una forma della vita, la spiegazione di essa dovrà ritrovarsi appunto nella vita dell’uomo. Di qui il principio dell’immanenza religiosa. Di più, la prima mossa, per così dire, di ogni fenomeno vitale, quale si è detta essere altresì la religione, è sempre da ascrivere ad un qualche bisogno; i primordi poi, parlando più specialmente della vita, sono da assegnare ad un movimento del cuore, o vogliam dire ad un sentimento. Per queste ragioni, essendo Dio l’oggetto della religione, dobbiamo conchiudere che la fede, inizio e fondamento di ogni religione, debba riporsi in un sentimento che nasca dal bisogno della divinità. Il quale bisogno, non sentendosi dall’uomo se non in determinate ed acconce circostanze, non può di per sé appartenere al campo della coscienza: ma giace da principio al di sotto della coscienza medesima o, come dicono con vocabolo tolto ad imprestito dalla moderna filosofia, nella subcoscienza, ove la sua radice rimane occulta ed incomprensibile. Che se si chieda in qual modo da questo bisogno della divinità, che l’uomo provi in se stesso, si faccia poi trapasso alla religione, i modernisti rispondono così. La scienza e la storia, essi dicono, sono chiuse come fra due termini: l’uno esterno, ed è il mondo visibile; l’altro interno, ed è la coscienza. Toccato che abbiano o l’uno o l’altro di questi termini, non hanno come passare più oltre; al di là si trovano essi a faccia dell’inconoscibile. Dinanzi a questo inconoscibile, o sia esso fuori dell’uomo oltre ogni cosa visibile, o si celi entro l’uomo nelle latebre della subcoscienza, il bisogno del divino, senza verun atto della mente, secondo che vuole il fideismo, fa scattare nell’animo già inclinato a religione un certo particolar sentimento; il quale, sia come oggetto sia come causa interna, ha implicata in sé la realtà del divino e congiunge in certa guisa l’uomo con Dio. A questo sentimento appunto si dà dai modernisti il nome di fede, e lo ritengono quale inizio di religione. Ma non è qui tutto il filosofare, o, a meglio dire, il delirare di costoro. Imperocché in siffatto sentimento essi non riscontrano solamente la fede: ma colla fede e nella fede stessa quale da loro è intesa, sostengono che vi si trovi altresì la Rivelazione. E che infatti può pretendersi di vantaggio per una rivelazione? O non è forse rivelazione, o almeno principio di rivelazione, quel sentimento religioso che si manifesta d’un tratto nella coscienza? Non è rivelazione l’apparire, benché in confuso, che Dio fa agli animi in quello stesso sentimento religioso? Aggiungono anzi di più che, essendo Iddio in pari tempo e l’oggetto e la causa della fede, la detta rivelazione è al tempo stesso di Dio e da Dio: ha cioè insieme Iddio e come rivelante e come rivelato. Di qui, Venerabili Fratelli, quell’assurdissimo effato dei modernisti che ogni religione, secondo il vario aspetto sotto cui si riguardi, debba dirsi egualmente naturale e soprannaturale. Di qui lo scambiar che fanno, come di pari significato, coscienza e rivelazione. Di qui la legge, per cui la coscienza religiosa si dà come regola universale, da porsi in tutto a pari della rivelazione, ed alla quale tutti hanno obbligo di sottostare, non esclusa la stessa autorità suprema della Chiesa, sia che ella insegni, sia che legiferi in materia di culto o di disciplina. Se non che in tutto questo procedimento dal quale, a detta dei modernisti, saltan fuori la fede e la rivelazione, egli è mestieri tener d’occhio un punto, che è di capitale importanza per le conseguenze storico critiche, che essi ne derivano. Quell’inconoscibile, di cui parlano, non si presenta già alla fede come nudo in sé ed isolato; ma si bene congiunto strettamente a un qualche fenomeno, che, quantunque appartenga al campo della scienza e della storia, pure in certa guisa ne trapassa i confini. Tal fenomeno potrà essere un fatto qualsiasi della natura, che in sé racchiude alcun che di misterioso: potrà essere altresì un uomo, il cui carattere, i cui gesti, le cui parole mal si compongano colle leggi ordinarie della storia. Or bene la fede, attirata dall’inconoscibile racchiuso nel fenomeno, s’impadronisce di tutto intero il fenomeno stesso e lo penetra in certo qual modo della sua vita. Da ciò due cose conseguitano. La prima, una tal trasfigurazione del fenomeno, per una, diremmo, quasi elevazione sulle condizioni sue proprie, che lo renda acconcio, come materia, alla forma del divino che la fede v’introdurrà. La seconda, un certo sfiguramento, nato da ciò che avendo la fede tolto il fenomeno ai suoi aggiunti di tempo e di luogo, facilmente gli attribuisce quello che nella realtà delle cose non ha di fatto: il che soprattutto avviene quando si tratti di fenomeni di antica data, e tanto più se sono remoti. Da questi due capi i modernisti traggono per loro due canoni; i quali, uniti a un terzo già dedotto dall’agnosticismo, formano quasi la base della critica storica. Illustriamo il fatto con un esempio, preso dalla persona di Gesù Cristo. Nella persona di Cristo, dicono, la scienza e la storia non trovan nulla al di là dell’uomo. Dunque, in vigore del primo canone dato dall’agnosticismo, dalla storia di essa deve cancellarsi tutto quanto sa di divino. Più oltre, in conformità del. secondo canone, la persona di Cristo è stata trasfigurata dalla fede: dunque fa d’uopo spogliarla di tutto ciò che la innalza sopra le condizioni storiche. Per ultimo, la stessa è stata sfigurata dalla fede, secondo insegna il terzo canone: dunque non da rimuoversi da lei i discorsi, i fatti, tutto quello insomma che non risponde al suo carattere, alla sua condizione ed educazione, al luogo ed al tempo in cui visse. Strano per fermo parrà a noi questo modo di ragionare; ma qui sta la critica dei modernisti. Adunque il sentimento religioso, che per vitale immanenza si sprigiona dai nascondigli della subcoscienza, è il germe di tutta la religione, ed è insieme la ragione di quanto fu o sarà per essere in qualsivoglia religione. Rude dapprima e quasi informe, a poco a poco, sotto l’influsso del misterioso principio che gli diede origine, esso e venuto perfezionandosi, a seconda dei progressi della vita umana. di cui, come si disse, e una forma. Ecco pertanto la nascita di qualsiasi religione, sia pure soprannaturale: esse altro non sono che semplici esplicazioni dell’anzidetto sentimento. Né credasi già che diversa sia la sorte della religione cattolica; anzi in tutto pari alle altre: imperocché non altrimenti essa è nata, che per processo di vitale immanenza nella coscienza di Cristo, uomo di elettissima natura, quale mai altro simile si vide né mai si troverà. Nell’udir tali cose Noi trasecoliamo di fronte ad affermazioni cotanto audaci e sacrileghe! Eppure, Venerabili Fratelli, non sono esse un parlar temerario solamente d’increduli. Sono uomini cattolici, sono anzi sacerdoti non pochi che così la discorrono pubblicamente; e con siffatti delirii si dànno vanto di riformare la Chiesa! Qui, non trattasi più del vecchio errore, che alla natura umana concedeva quasi un diritto all’ordine soprannaturale. Si va assai più lungi; sino cioè ad afferrare che la religione nostra santissima, nell’uomo Cristo del pari che in noi, è frutto interamente spontaneo della natura. Del quale asserto non sappiamo qual sia mezzo più acconcio per sopprimere pgni ordine soprannaturale. Perciò con somma ragione il Concilio Vaticano pronunziò: “Se alcuno dirà, non poter l’uomo essere elevato da Dio a una conoscenza e perfezione che superi la natura, ma potere e dovere di per sé stesso, con un perpetuo progresso, giungere finalmente al possesso di ogni vero e di ogni bene, sia anatema” (De Revel., can. III). Fin qui però, o Venerabili Fratelli, non abbiam visto farsi punto luogo all’azione dell’intelletto. Eppure, secondo le dottrine dei modernisti, ha essa ancora la sua parte nell’atto di fede. E giova osservare in che modo. In quel sentimento, dicono, di cui sovente si è parlato, appunto perché egli è sentimento e non cognizione, Dio si presenta bensì all’uomo, ma in maniera così confusa che nulla o a malapena si distingue dal soggetto credente. Fa dunque d’uopo che sopra quel sentimento si getti un qualche raggio di luce, sì che Dio ne venga fuori per intero e pongasi in contrapposto col soggetto. Ora, è questo il compito dell’intelletto; di cui è proprio il pensare ed analizzare, e per mezzo del quale l’uomo prima traduce in rappresentazioni mentali i fenomeni di vita che sorgono in lui, e poi li significa con verbali espressioni. Di qui il detto volgare dei modernisti, che l’uomo religioso deve pensare la sua fede. L’intelletto adunque, sopravvenendo al sentimento, su di esso si ripiega e vi fa intorno un lavorio somigliante a quello di un pittore che illumina e ravviva il disegno di un quadro svanito per la vecchiaia. Il paragone è di uno dei maestri del modernismo. Doppio poi è l’operar della mente in siffatto negozio; dapprima, con un atto nativo e spontaneo, esprimendo la sua nozione con una proposizione semplice e volgare; indi, con riflessione e più intima penetrazione, o, come dicano, lavorando il suo pensiero, rende ciò che ha pensato con proposizioni secondarie, derivate bensì dalla prima, ma più affinate e distinte. Le quali proposizioni, ove poi ottengano la sanzione del magistero supremo della Chiesa, costituiranno appunto il dogma. – Con ciò, nella dottrina dei modernisti, ci troviamo giunti ad uno dei capi di maggior rilievo, all’origine cioè e alla natura stessa del dogma. Imperocché l’origine del dogma la ripongon essi in quelle primitive formole semplici; le quali, sotto un certo aspetto, devono ritenersi come essenziali alla fede, giacché la rivelazione, perché sia veramente tale, richiede la chiara apparizione di Dio nella coscienza. Il dogma stesso poi, secondo che paiono dire, è costituito propriamente dalle formole secondarie. A conoscere però bene la natura del dogma, è uopo ricercare anzi qual relazione passi fra le formole religiose ed il sentimento religioso. Nel che non troverà punto difficoltà, chi tenga fermo, che il fine di cotali formole altro non è, se non di dar modo al credente di rendersi ragione della propria fede. Per la qual cosa stanno esse formole come di mezzo fra il credente e la fede di lui; per rapporto alla fede, sono espressioni inadeguate del suo oggetto e sono dai modernisti chiamate simboli; per rapporto al credente, si riducono a meri istrumenti. Non è lecito pertanto in niun modo sostenere che esse esprimano una verità assoluta: essendoché, come simboli, sono semplici immagini di verità, e perciò da doversi adattare al sentimento religioso in ordine all’uomo; come istrumenti, sono veicoli di verità, e perciò da acconciarsi a lor volta all’uomo in ordine al sentimento religioso. E poiché questo sentimento, siccome quello che ha per obbietto l’assoluto, porge infiniti aspetti, dei quali oggi l’uno domani l’altro può apparire; e similmente colui che crede può passare per altre ed altre condizioni, ne segue che le formole altresì che noi chiamiamo dogmi debbano sottostare ad uguali vicende ed essere perciò variabili. Così si ha aperto il varco alla intima evoluzione dei dogmi. Infinito cumulo di sofismi che abbatte e distrugge ogni religione! E questa, non pur possibile, ma necessaria evoluzione e mutazione dei dogmi non solo i modernisti l’affermano arditamente ma è conseguenza legittima delle loro sentenze. Infatti fra i capisaldi della loro dottrina vi è ancor questo, tratto dal principio dell’immanenza vitale: che le formole cioè religiose, perché tali siano in verità e non mere speculazioni dell’intelletto, è mestieri che siano vitali e che vivano della stessa vita del sentimento religioso. Il che non è da intendersi quasiché tali formule, specie se puramente immaginative, siano costruite a bella posta pel sentimento religioso; giacché poco monta della loro origine, come altresì del loro numero e della loro qualità; ma cosi, che le stesse, fatte se occorre all’uopo delle modificazioni, vengano vitalmente assimilate dal sentimento religioso. E per dirla in altri termini, fa di mestieri che la formola primitiva sia accettata e sancita dal cuore, e che il susseguente lavorio per la formazione delle formole secondarie sia fatto sotto la direzione del cuore. Di qui procede che siffatte formole, perché siano vitali, debbano essere e mantenersi adatte tanto alla fede quanto al credente. Laonde, se per una ragione qualsiasi cotale adattamento venga meno, perdono elle il primitivo significato e vogliono essere cambiate. Or tale essendo il valore e la sorte mutevole delle formole dogmatiche, non reca stupore che i modernisti le abbiano tanto in dileggio; mentre al contrario non fanno che ricordare ed esaltare il sentimento religioso e la vita religiosa. Perciò pure criticano con somma audacia la Chiesa, accusandola di camminare fuor di strada, né saper distinguere fra il senso materiale delle formole e il loro significato religioso e morale, e attaccandosi con ostinazione, ma vanamente, a formole vuote di senso, lasciar che la religione precipiti a rovina. Oh! Veramente ciechi e conduttori di ciechi, che, gonfi del superbo nome di scienza, vaneggiano fino al segno di pervertire l’eterno concetto di verità e il genuino sentimento religioso: “spacciando un nuovo sistema, col quale, tratti da una sfrontata e sfrenata smania di novità, non cercano la verità ove certamente si trova; e disprezzate le sante ed apostoliche tradizioni, si attaccano a dottrine vuote, futili, incerte, riprovate dalla Chiesa, e con esse, uomini stoltissimi, si credono di puntellare e sostenere la stessa verità” (Gregorio XVI, Lett. Enc.”Singulari Nos“, 25 giugno 1834).

[Dopo aver esaminato il modernismo dal canto filosofico, il Santo Padre passa ad esaminare il modernismo che coinvolge il credente, e propinato a livello teologico che esclude Scolastica e Tomismo. Sua Santità è particolarmente meticoloso nel sottolineare tutti gli inganni e le astuzie del modernismo nel confondere termini e concetti spesso totalmente ribaltati nei loro significati. Tali inganni in realtà erano già stati condannati dalla Chiesa ed infatti Papa Sarto cita con sapienza Encicliche e Costituzioni apostoliche, ad iniziare da Gregorio IX, passando per il Concilio di Trento, da Pio VI a Pio IX [ il “Syllabus”], fino alla “Dei Filius” del Concilio Vaticano. Ma osservando bene, in realtà il modernismo, non era altro che un nuovo vestito indossato dalla teologia di satana, la “gnosi”, il solito cancro maligno che ha afflitto la Chiesa Cattolica fin dalla sua costituzione. Si ritrovano infatti i soliti artifici del panteismo, dell’immanentismo, dell’evoluzionismo, etc. etc.. La gnosi, come i nostri pochi lettori ben sanno, è come uno “satiro” che, nel periodo di carnevale cambia continuamente costume e maschera, lasciando però intravedere i suoi elementi caratterizzanti come la coda, gli arti zoccoluti, le corna, la lingua biforcuta, i canini sporgenti, la barba caprina. Ad un esame superficiale il satiro sembra avere un aspetto affascinante ed argomenti interessanti, ma man mano che si mostra, che parla, si agita, il cerone comincia a sciogliersi, la maschera a scomporsi, e compare la barba caprina, i canini affilati, e dal cappello mosso da una leggera brezza spuntano le immancabili corna! È la sempre medesima “solfa”, lo sterco ripugnante, che ci viene proposto da Simon mago, dalla scuola neoplatonica alessandrina, dalla cabala spuria, dalle apparentemente strambe filosofie del rinascimento del paganesimo, a Cartesio, all’illuminismo, da Kant ad Hegel, da Marx all’esistenzialismo, da Freud a Darwin ed oggi, in ambito teologico, da personaggi vari, a cominciare dai giansenisti per finire ai supermodernisti postconciliari come gli azzeccagarbugli Ratzinger col suo ventriloquo, il sig. Bergoglio. Leggiamo con calma questa parte di Enciclica e cerchiamo di farla nostra onde comprendere ed evitare le insidie ed i lacci del modernismo, la strada ampia che, a detta del divino Maestro, ci condurrà inevitabilmente ed indubbiamente al fuoco eterno! E se lo dice Lui … – ndr. -]

“E fin qua, o Venerabili Fratelli, del modernista considerato come filosofo. Or, se facendoci oltre a considerarlo nella sua qualità di credente, vogliam conoscere in che modo, nel modernismo, il credente si differenzi dal filosofo, convien osservare che quantunque il filosofo riconosca per oggetto della fede la realtà divina, pure questa realtà non altrove l’incontra che nell’animo del credente, come oggetto di sentimento e di affermazione: che esista poi essa o no in sé medesima fuori di quel sentimento e di quell’affermazione, a lui punto non cale. Per contrario il credente ha come certo ed indubitato che la realtà divina esista di fatto in se stessa, né punto dipenda da chi crede. Che se poi cerchiamo, qual fondamento abbia cotale asserzione del credente, i modernisti rispondono: l’esperienza individuale. Ma nel dir ciò, se costoro si dilungano dai razionalisti, cadono nell’opinione dei protestanti, degli pseudomistici. Così infatti essi discorrono. Nel sentimento religioso, si deve riconoscere quasi una certa intuizione del cuore; la quale mette l’uomo in contatto immediato colla realtà stessa di Dio, e tale gl’infonde una persuasione dell’esistenza di Lui e della Sua azione sì dentro, sì fuori dell’uomo, da sorpassar di gran lunga ogni convincimento scientifico. Asseriscono pertanto una vera esperienza, e tale da vincere qualsivoglia esperienza razionale; la quale se da taluno, come dai razionalisti, è negata, ciò dicono intervenire perché non vogliono porsi costoro nelle morali condizioni, che son richieste per ottenerla. Or questa esperienza, poi che l’abbia alcuno conseguita, è quella che lo costituisce propriamente e veramente credente. Quanto siamo qui lontani dagli insegnamenti cattolici! Simili vaneggiamenti li abbiamo già uditi condannare dal Concilio Vaticano. Vedremo più oltre come, con siffatte teorie, congiunte agli altri errori già mentovati, si spalanchi la via all’ateismo. Qui giova subito notare che, posta questa dottrina dell’esperienza unitamente all’altra del simbolismo, ogni religione, sia pure quella degl’idolatri, debba ritenersi siccome vera. Perché infatti non sarà possibile che tali esperienze s’incontrino in ogni religione? E che si siano di fatto incontrate non pochi lo pretendono. E con qual diritto i modernisti negheranno la verità ad una esperienza affermata da un islamita? con qual diritto rivendicheranno esperienze vere pei soli Cattolici? Ed infatti i modernisti non negano, concedono anzi, altri velatamente altri apertissimamente, che tutte le religioni siano vere. E che non possano sentire altrimenti, è cosa manifesta. Imperocché per qual capo, secondo i loro placiti, potrebbe mai ad una religione, qual che si voglia, attribuirsi la falsità? Senza dubbio per uno di questi due: o per la falsità del sentimento religioso, o per la falsità della formola pronunziata dalla mente. Ora il sentimento religioso, benché possa essere più o meno perfetto, è sempre uno: la formula poi intellettuale, perché sia vera, basta che risponda al sentimento religioso ed al credente, checché ne sia della forza d’ingegno in costui. Tutt’al più, nel conflitto fra diverse religioni, i modernisti potranno sostenere che la cattolica ha più di verità perché più vivente, e merita con più ragione il titolo di cristiana, perché risponde più pienamente alle origini del Cristianesimo. Che dalle premesse date scaturiscano siffatte conseguenze, non può per fermo sembrare assurdo. Assurdissimo è invece che Cattolici e Sacerdoti, i quali, come preferiamo credere, aborrono da tali enormità, si portino in fatto quasi le ammettessero. Giacché tali sono le lodi che tributano ai maestri di siffatti errori, tali gli onori che rendono loro pubblicamente, da dar agevolmente a supporre che essi non onorIno già le persone, forse non prive di un qualche merito, ma piuttosto gli errori che quelle professano apertamente e cercano a tutt’uomo propagare. – Ma, oltre al detto, questa dottrina dell’esperienza è per un altro verso contrarissima alla cattolica verità. Imperocché viene essa estesa ed applicata alla tradizione quale finora fu intesa dalla Chiesa, e la distrugge. Ed infatti dai modernisti è la tradizione così concepita che sia una comunicazione dell’esperienza originale fatta agli altri, mercé la predicazione, per mezzo della formula intellettuale. A questa formola perciò, oltre al valore rappresentativo, attribuiscono una tal quale efficacia di suggestione, che si esplica tanto in colui che crede, per risvegliare il sentimento religioso a caso intorpidito e rinnovar l’esperienza già avuta una volta, quanto in coloro che ancor non credono, per suscitare in essi la prima volta il sentimento religioso e produrvi l’esperienza. Di questa guisa l’esperienza religiosa si viene a propagare fra i popoli; né solo nei presenti per via della predicazione, ma anche fra i venturi sì per mezzo dei libri e sì per la trasmissione orale dagli uni agli altri. Avviene poi che una simile comunicazione dell’esperienza si abbarbichi talora e viva, talora isterilisca subito e muoia. Il vivere è pei modernisti prova di verità; giacché verità e vita sono per essi una medesima cosa. Dal che è dato inferir di nuovo, che tutte le religioni, quante mai ne esistono, sono egualmente vere, poiché se nol fossero non vivrebbero. E tutto questo si spaccia per dare un concetto più elevato e più ampio della religione! Condotte fin qui le cose, o Venerabili Fratelli, abbiamo abbastanza in mano per conoscere qual ordine stabiliscano i modernisti fra la fede e la scienza; con qual nome di scienza intendano essi ancor la storia. E in primo luogo si deve tenere che l’oggetto dell’una è affatto estraneo all’oggetto dell’altra e da questo separato. Imperocché la fede si occupa unicamente di cosa che la scienza professa essere a sé inconoscibile. Quindi diverso il campo ad entrambe assegnato: la scienza è tutta nella realtà dei fenomeni, ove non entra affatto la fede: questa al contrario si occupa della realtà divina che alla scienza è del tutto sconosciuta. Dal che si viene a conchiudere che tra la fede e la scienza non vi possa essere mai dissidio: giacché, se ciascuna tiene il suo campo, non potranno mai incontrarsi, né perciò contraddirsi. Che se a ciò si opponga, nel mondo visibile esservi cose che pure appartengono alla fede, come la vita umana di Cristo; i modernisti rispondono negando. – Perché quantunque tali cose siano nel novero dei fenomeni, pure, in quanto sono vissute dalla fede e, nel modo già indicato, sono state da essa trasfigurate e sfigurate, furono tolte dal mondo sensibile e trasferite ad essere materia del divino. Quindi, qualora più oltre si ricercasse se Cristo abbia fatto veri miracoli e vere profezie, severamente sia risorto ed asceso al Cielo; la scienza agnostica lo negherà, la fede lo affermerà; né perciò vi sarà lotta fra le due. Imperocché lo negherà il filosofo qual filosofo parlando a filosofie considerando unicamente Cristo nella sua realtà storica; l’affermerà il credente come credente parlando a credenti e considerando la vita di Cristo quale è vissuta dalla fede e nella fede. – S’ingannerebbe però a partito chi, date queste teorie, si credesse autorizzato a credere, essere la fede e la scienza indipendenti l’una dall’altra. Si, della scienza ciò è fuori di dubbio; ma è ben altro della fede; la quale, non per uno ma per tre capi, deve andar soggetta alla scienza. Imperocché da riflettersi in primo luogo che in ogni fatto religioso, toltane la realtà divina e l’esperienza che di essa ha chi crede, tutto il rimanente ed in specialità le formole religiose, non escono dal campo dei fenomeni: e cadono quindi sotto il dominio della scienza. Esca pure il credente dal mondo, se gli vien fatto; finché però resterà nel mondo, non potrà mai sottrarsi, lo voglia o no, alle leggi, all’osservazione, ai giudizi della scienza e della storia. Di più, benché sia detto che Dio è oggetto della sola fede, ciò nondimeno debba solo intendersi della realtà divina, non già della idea di Dio. L’idea di Dio è pur essa sottoposta alla scienza; la quale, mentre spazia nell’ordine logico, si solleva fino all’assoluto ed all’ideale. È dunque diritto della filosofia o della scienza sindacare l’idea di Dio, dirigerla nella sua evoluzione, correggerla qualora vi si immischi qualche elemento estraneo: quindi il ripetere che fanno i modernisti che l’evoluzione religiosa debba essere coordinata colla evoluzione morale ed intellettuale; ossia, come insegna uno dei loro maestri, debba essere subordinata. Per ultimo è pur da osservare che l’uomo non soffre in sé dualismo: per la qual cosa il credente prova in se stesso un intimo bisogno di armonizzare siffattamente la fede colla scienza che non si opponga al concetto generale che scientificamente si ha dell’universo. Così dunque si evince essere la scienza affatto libera dalla libera fede; la fede invece, tuttoché si decanti estranea alla scienza, essere a questa sottoposta. Le quali cose tutte, Venerabili Fratelli, sono diametralmente contrarie a ciò che insegnava il Nostro Antecessore Pio IX: “Essere dovere della filosofia, in materia di religione, non dominare ma servire, non prescrivere ciò che si debba credere, ma abbracciarlo con ragionevole ossequio, né scrutar l’altezza dei misteri di Dio, ma piamente ed umilmente venerarla” (Breve al Vescovo di Breslavia, 15 giugno 1857). I modernisti invertono del tutto le parti. Ond’è che ad essi può applicarsi ciò che l’altro Nostro Predecessore Gregorio IX scriveva di taluni teologi del suo tempo: “Alcuni fra voi, gonfi come otri dello spirito di vanità, si sforzano con novità profana di valicare i termini segnati dai Padri; piegando alla dottrina filosofica dei razionali l’intelligenza delle pagine Celesti, non per profitto degli uditori ma per far pompa di scienza… Questi sedotti da dottrine diverse e peregrine, tramutano in coda il capo e costringono la regina a servire all’ancella” (Lettera ai maestri di Teologia di Parigi, 7 luglio 1223). Il che parrà più manifesto dalla condotta stessa dei modernisti, interamente conforme a quel che insegnano. Negli scritti e nei discorsi sembrano essi non rare volte sostenere ora una dottrina ora un’altra, talché si è facilmente indotti a giudicarli vaghi ed incerti. Ma tutto ciò è fatto avvisatamente; per l’opinione cioè che sostengono della mutua separazione della fede e della scienza. Quindi avviene che nei loro libri si incontrino cose che ben direbbe un Cattolico; ma, al voltar della pagina, si trovano altre che si stimerebbero dettate da un razionalista. Di qui, scrivendo storia, non fanno pur menzione della divinità di Cristo; predicando invece nelle chiese, l’affermano con risolutezza. Di qui parimente, nella storia non fanno nessun conto né di Padri né di Concilî; ma se catechizzano il popolo, li citano con rispetto. Di qui, distinguono l’esegesi teologica e pastorale dall’esegesi scientifica e storica. Similmente dal principio che la scienza non ha dipendenza alcuna dalla fede, quando trattano di filosofia, di storia, di critica, non avendo orrore di premere le orme di Lutero (Prop. 29, condannata da Leone X, Bolla. “Exsurge Domine“, 15 maggio 1520: “Ci si è aperta la strada per isnervare l’autorità dei Concilî e contraddire liberamente alle loro deliberazioni, e giudicare i lor decreti e confessare arditamente tutto ciò che ci sembra vero, sia approvato o condannato da qualunque Concilio“), fanno pompa di un certo disprezzo delle dottrine cattoliche, dei santi Padri, dei sinodi ecumenici, del Magistero ecclesiastico: e se vengono di ciò ripresi, gridano alla manomissione della libertà. Da ultimo, posto l’aforisma che la fede debba soggettarsi alla scienza, criticano di continuo e all’aperto la Chiesa, perché con somma ostinatezza rifiuta di sottoporre ed accomodare i suoi dogmi alle opinioni della filosofia: ed essi, da parte loro, messa fra i ciarpami la vecchia teologia, si adoperano di porne in voga una nuova, tutta ligia ai deliramenti dei filosofi. Con che, Venerabili Fratelli, Ci si dà finalmente il passo per osservare i modernisti sull’arena teologica. Difficile compito: ma con poco potremo trarCi d’impaccio. Il fine da ottenere è la conciliazione della fede colla scienza, restando però sempre incolume il primato della scienza sulla fede. In questo affare il teologo modernista si giova degli stessissimi principî che vedemmo usati dalla filosofia, adattandoli al credente; ciò sono i principî dell’immanenza e del simbolismo. Ed ecco con quanta speditezza compie egli il suo lavoro. Ha detto il filosofo: “Il principio della fede è immanente“; il credente ha soggiunto: “Questo principio è Dio“; il teologo dunque conclude: “Dio è immanente nell’uomo“. Di qui l’essere dell’immanenza teologica. Parimente: il filosofo ha ritenuto come certo che le “rappresentazioni dell’oggetto della fede sono semplicemente simboliche“; il credente ha affermato che “l’oggetto della fede è Dio in se stesso“; il teologo adunque pronunzia: “Le rappresentazioni della realtà divina siano simboliche“. Di qui il simbolismo teologico. Errori per verità enormi; i quali quanto siano perniciosi, si vedrà luminosamente nell’osservarne le conseguenze. Infatti, per dir subito del simbolismo, i simboli essendo tali in relazione all’oggetto, ed in relazione al credente non essendo che istrumenti, fa mestieri innanzi tutto, così insegnano i modernisti, che il credente non si attacchi troppo alla formola, ma se ne giovi solo allo scopo di unirsi all’assoluta verità, di cui la formola rivela insieme e nasconde, si sforza cioè di esprimere ma senza mai riuscirvi. Vogliono in secondo luogo che il credente usi di tali formole tanto quanto gli siano utili, poiché sono date per giovamento e non per averne intralcio; salvo, s’intende, il rispetto che, per riguardi sociali, si debba alle formole giudicate acconce dal pubblico magistero ad esprimere la coscienza comune, finché però lo stesso Magistero non stabilisca altrimenti. Quanto poi all’immanenza, non è agevole determinare ciò che per essa intendano i modernisti; giacché diverse sono fra essi le opinioni. Altri la pongono in ciò, che Dio operante sia intimamente presente nell’uomo, più che non sia l’uomo a sé stesso; il che, sanamente inteso, non può riprendersi. Altri pretendono che l’azione divina sia una coll’azione della natura, come di causa prima con quella di causa seconda; e ciò distruggerebbe l’ordine soprannaturale. Altri per ultimo la spiegano in modo da dar sospetto di un senso panteistico; il che, a dir vero, è più coerente col rimanente delle loro dottrine. A questo postulato dell’immanenza un altro poi se ne aggiunge, che si può intitolare dalla permanenza divina: e l’una dall’altra si fa differire quasi a quel modo stesso, che l’esperienza privata differisca dall’esperienza trasmessa per tradizione. Un esempio illustrerà il concetto: e sia l’esempio della Chiesa e dei Sacramenti. La Chiesa, dicono, e i Sacramenti non si devon credere come istituiti da Cristo stesso. Vieta ciò l’agnosticismo, che in Cristo non riconosce nulla più che un uomo, la cui coscienza religiosa, come quella di ogni altro uomo, si è formata a poco a poco; lo vieta la legge dell’immanenza, che non ammette, per dirlo con una loro parola, esterne applicazioni; lo vieta pure la legge dell’evoluzione, che per lo svolgersi dei germi richiede tempo ed una certa serie di circostanze; lo vieta finalmente la storia, che mostra tale di fatto essere stato il corso delle cose. Però è da tenersi che Chiesa e Sacramenti fossero istituiti mediatamente da Cristo. Ma in qual modo? eccolo. Le coscienze tutte cristiane, essi dicono, furono virtualmente inchiuse nella coscienza di Gesù Cristo, come la pianta nel seme. Or poiché i germi vivono la vita del seme, così deve affermarsi che tutti i Cristiani vivano la vita di Cristo. Ma la vita di Cristo, secondo la fede, è divina; dunque anche quella dei Cristiani. Se pertanto questa vita, nel corso dei secoli, diede origine alla Chiesa e ai Sacramenti, con ogni diritto si potrà dire che tale origine è da Cristo ed è divina. Nello stesso modo provano esser divine le Scritture e divini i dogmi. E con ciò la teologia moderna può dirsi compiuta. Esigua cosa a dir vero, ma più che abbondante per chi professa doversi sempre ed in tutto rispettare le conclusioni della scienza. L’applicazione poi di queste teorie agli altri punti che verremo esponendo potrà ognuno farla di per sé stesso. Abbiam parlato finora della origine e della natura della fede. Ma molti essendo i germi di questa, e principali fra essi la Chiesa, il dogma, il culto, i Libri sacri, di questi eziandio è da conoscere ciò che insegnano i modernisti. E per farci dal dogma, l’origine e la natura di esso quale sia, si è già indicato più sopra. Nasce il dogma dal bisogno che prova il credente di lavorare sul suo pensiero religioso, sì da rendere la sua e l’altrui coscienza sempre più chiara. Tale lavorio consiste tutto nell’indagare ed esporre la formola primitiva, non già in se stessa e razionalmente, ma rispetto alle circostanze o, come più astrusamente dicono, vitalmente. Di qui si ha che intorno alla medesima si vadano formando delle formole secondarie, che poi sintetizzate e riunite in un’unica costruzione dottrinale, quando questa sia suggellata dal pubblico magistero come rispondente alla coscienza comune, si chiamerà dogma. Dal dogma son da distinguersi accuratamente le speculazioni teologiche; le quali però, benché non vivano della vita del dogma, pur tuttavia non sono inutili sì per armonizzare la religione colla scienza e togliere fra loro ogni contrasto, sì per lumeggiare esternamente e difendere la religione stessa; e chi sa che forse non giovino altresì per preparar la materia di un dogma futuro. Del culto poi non vi sarebbe gran che da dire, se sotto questo nome non venissero eziandio i Sacramenti, intorno ai quali sono gravissimi gli errori dei modernisti. Il culto vogliono che risulti da un doppio bisogno; giacché, torniamo ad osservarlo, nel loro sistema tutto va attribuito ad intimi bisogni. L’uno è quello di dare alla religione alcunché di sensibile; l’altro è il bisogno di propagarla, il che non potrebbe avvenire senza una qualche forma sensibile e senza atti santificanti, che diconsi Sacramenti. Quanto poi ai Sacramenti, essi pei modernisti si riducono a meri simboli o segni, non però privi di efficacia; efficacia che essi cercano di spiegare coll’esempio di certe cotali parole che volgarmente diconsi aver fatto fortuna, per avere acquistata la forza di diffondere talune idee potenti e che colpiscono grandemente gli animi. Come quelle parole sono ordinate alle dette idee, così i Sacramenti al sentimento religioso: nulla di vantaggio. Parlerebbero certamente più chiaro ove affermassero che i Sacramenti sono istituiti unicamente per nutrir la fede. Ma ciò è condannato dal Concilio di Trento (Sess. VII, de Sacramentis in genere, can. 5): “Se alcuno dirà che questi Sacramenti sono istituiti solo per nutrir la fede, sia anatema“. Della natura ancora e dell’origine dei Libri sacri già si è toccato. Secondo il pensare dei modernisti, si può ben definirli una raccolta di esperienze: non di quelle, che comunemente si hanno da ognuno, ma delle straordinarie e più insigni che siensi avute in una qualche religione. E così essi appunto insegnano a riguardo dei nostri libri del Vecchio e del Nuovo Testamento. A lor comodo però, notano assai scaltramente che, sebbene l’esperienza sia del presente, può tuttavolta prender materia dal passato ed eziandio dal futuro, in quanto che il credente o per la memoria rivive il passato a maniera del presente, o vive già per anticipazione l’avvenire. Ciò giova a dar modo di computare fra i Libri santi anche gli storici e gli apocalittici. Così adunque in questi libri parla bensì Iddio per mezzo del credente; ma, come vuole la teologia modernistica, solo per immanenza e permanenza vitale. Vorrà sapersi, in che consista dopo ciò l’ispirazione? Rispondono che non si distingue, se non forse per una certa maggiore veemenza, dal bisogno che sente il credente di manifestare a voce e per scritto la propria fede. È alcun che di simile a quello che si avvera nella ispirazione poetica; per cui un cotale diceva: È Dio in noi, da Lui agitati noi c’infiammiamo. È questo appunto il modo onde Dio deve dirsi origine della ispirazione dei Libri sacri. Affermano inoltre i modernisti che nulla vi è in questi libri che non sia ispirato. – Nel che potrebbe taluno crederli più ortodossi di certi altri moderni che restringono alquanto la ispirazione, come, a mo’ di esempio, nelle così dette citazioni tacite. Ma queste non sono che lustre e parole. Imperciocché se, secondo l’agnosticismo, riteniamo la Bibbia come un lavoro umano fatto da uomini per servigio di uomini, salvo pure al teologo di chiamarla divina per immanenza, come mai l’ispirazione potrebbe in essa restringersi? Sì, i modernisti affermano un’ispirazione totale: ma, nel senso cattolico, non ne ammettono in fatto veruna. – Più larga materia ci offre ciò che la scuola dei modernisti fantastica a riguardo della Chiesa. È qui da presupporre che la Chiesa secondo essi è frutto di due bisogni: uno nel credente, specie se abbia avuta qualche esperienza originale e singolare, di comunicare ad altri la propria fede; l’altro nella collettività, dopo che la fede si è fatta comune a molti, di aggrupparsi in società e di conservare, accrescere e propagare il bene comune. Che cosa è dunque la Chiesa? un parto della coscienza collettiva, ossia collettività di coscienze individuali; le quali, in forza della permanenza vitale, pendono tutte da un primo credente, cioè pei Cattolici da Cristo. Ora ogni società ha bisogno di un’autorità che la regga: il cui compito sia dirigere gli associati al fine comune, e conservare saggiamente gli elementi di coesione, i quali in una società religiosa sono la dottrina ed il culto. – Perciò nella Chiesa cattolica una triplice autorità: disciplinare, dogmatica, culturale. La natura poi di questa autorità dovrà desumersi dalla sua origine; e dalla natura si dovranno a loro volta dedurre i diritti e i doveri. Fu errore volgare dell’età passata che l’autorità sia venuta alla Chiesa dal di fuori, cioè immediatamente da Dio: e perciò era giustamente ritenuta autocratica. Ma queste sono teorie oggimai passate di moda. Come la Chiesa è emanata dalla collettività delle coscienze, cosi l’autorità emana vitalmente dalla stessa Chiesa. Pertanto l’autorità del pari che la Chiesa nasce dalla coscienza religiosa, e perciò alla medesima resta soggetta: e se venga meno a siffatta soggezione, si volge in tirannide. Nei tempi che corrono il sentimento di libertà è giunto al suo pieno sviluppo. Nello stato civile la pubblica coscienza ha voluto un regime popolare. Ma la coscienza dell’uomo, come la vita, è una sola. Se dunque l’autorità della Chiesa non vuol suscitare e mantenere una guerra intestina nelle coscienze umane, uopo è che si pieghi anch’essa a forme democratiche; tanto più che, a negarvisi, lo sfacelo sarebbe imminente. È da pazzo il credere che possa aversi un regresso nel sentimento di libertà quale domina al presente. Stretto e rinchiuso con violenza strariperà più potente, distruggendo insieme la religione e la Chiesa. Fin qui il ragionare dei modernisti: e la conseguenza è, che sono tutti intesi a trovar modi per conciliare l’autorità della Chiesa colla libertà dei credenti. Se non che non solamente fra le sue stesse pareti trova la Chiesa con chi doversi comporre amichevolmente, ma eziandio fuori. Non è sola essa ad occupare il mondo: l’occupano insieme altre società, colle quali non può aver uso e commercio. Convien dunque determinare quali siano i diritti e i doveri della Chiesa verso le società civili; e ben s’intende che tale determinazione debba esser desunta dalla natura della Chiesa stessa, quale i modernisti l’hanno descritta. Le regole perciò da usarsi son quelle stesse che sopra si adoperarono per la scienza e la fede. Ivi parlavasi di oggetti, qui di fini. Come adunque, per ragione dell’oggetto, si dissero la fede e la scienza vicendevolmente estranee, così lo Stato e la Chiesa sono l’uno all’altra estranei pel fine a cui tendono, temporale per lo Stato, spirituale per la Chiesa. Fu d’altre età il sottomettere il temporale allo spirituale; il parlarsi di questioni miste, nelle quali la Chiesa interveniva quasi signora e regina, perché la Chiesa si stimava istituita immediatamente da Dio, come autore dell’ordine soprannaturale. Ma la filosofia e la storia non più ammettono cotali credenze. Adunque lo Stato deve separarsi dalla Chiesa e per egual ragione il Cattolico dal cittadino. Di qui è, che il Cattolico, perché insieme cittadino, ha diritto e dovere, non curandosi dell’autorità della Chiesa, dei suoi desiderî, consigli e comandi, sprezzate altresì le sue riprensioni, di far quello che giudicherà espediente al bene della patria. Voler imporre al cittadino una linea di condotta sotto qualsiasi pretesto è un vero abuso di potere ecclesiastico da respingersi con ogni sforzo. Le teorie, o Venerabili Fratelli, onde promanano tutti questi errori, son quelle appunto che il Nostro Predecessore Pio VI già condannò solennemente nella Costituzione Apostolica “Auctorem Fidei” (Prop. 2). “La proposizione che stabilisce che la potestà è stata da Dio data alla Chiesa, perché fosse comunicata ai Pastori, che sono ministri di lei per la salute delle anime; così intesa, che la potestà del ministero e regime ecclesiastico si derivi nei Pastori dalla Comunità dei fedeli: eretica“. Prop. 3. “Inoltre quella che stabilisce il Romano Pontefice esser capo ministeriale; così spiegata che il Romano Pontefice, non da Cristo nella persona del Beato Pietro, ma dalla Chiesa abbia avuta la potestà del ministero, di cui come successore di Pietro, vero Vicario di Cristo e capo di tutta la Chiesa, gode nella Chiesa universale: eretica“). – Ma non basta alla scuola dei modernisti che lo Stato sia separato dalla Chiesa. Come la fede, quanto agli elementi fenomenici, deve sottostare alla scienza, così nelle cose temporali la Chiesa ha da soggettarsi allo Stato. Questo forse non l’asseriscono essi peranco apertamente; ma per forza di raziocinio sono costretti ad ammetterlo. Imperocché, concesso che lo Stato abbia assoluta padronanza in tutto ciò che è temporale, se avvenga che il credente, non pago della religione dello spirito, esca in atti esteriori, quali per mo’ di esempio, l’amministrarsi o il ricevere dei Sacramenti, bisognerà che questi cadano sotto il dominio dello Stato. E che sarà dopo ciò dell’autorità ecclesiastica? Siccome questa non si spiegasse non per atti esterni, sarà in tutto e per tutto assoggettata al potere civile. È questa ineluttabile conseguenza che trascina molti fra i protestanti liberali a sbarazzarsi di ogni culto esterno, anzi d’ogni esterna società religiosa, i quali invece si adoprano di porre in voga una religione che chiamano individuale. Che se i modernisti, a luce di sole, non si spingono ancora tant’oltre, insistono intanto perché la Chiesa si pieghi spontaneamente ove essi la voglion trarre e si acconci alle forme civili. Tutto ciò per l’autorità disciplinare. Più gravi assai e perniciose sono le loro affermazioni a riguardo dell’autorità dottrinale e dogmatica. Circa il Magistero ecclesiastico così essi la pensano: la società religiosa non può veramente essere una senza unità di coscienza nei suoi membri e senza unità di formola. Ma questa duplice unità richiede, per così dire, una mente comune, a cui spetti trovare e determinare la formola che meglio risponda alla coscienza comune: alla qual mente fa d’uopo inoltre attribuire un’autorità bastevole, perché possa imporre alla comunanza la formola stabilita. Or nell’unione è quasi fusione della mente designatrice della formola e dell’autorità che la impone, ritrovano i modernisti il concetto del magistero ecclesiastico. Poiché dunque in fin dei conti il Magistero non nasce che dalle coscienze individuali ed a bene delle stesse coscienze ha imposto un pubblico ufficio; ne consegue di necessità che debba dipendere dalle medesime coscienze e debba quindi avviarsi a forme democratiche. Il proibire pertanto alle coscienze degli individui che facciano pubblicamente sentire i loro bisogni; non soffrire che la critica spinga il dogma verso necessarie evoluzioni, non è già uso di potestà, data per pubblico bene, ma abuso. Similmente nell’uso stesso della potestà fa di mestieri serbare modo e misura. Sa di tirannide condannare un libro all’insaputa dell’autore, senza ammettere spiegazioni di sorta né discussione. Adunque qui pure è da ricercarsi una via di mezzo che salvi insieme i diritti dell’autorità e della libertà. Nel frattempo il Cattolico si regolerà in guisa che non lasci pubblicamente di protestarsi rispettosissimo dell’Autorità, continuando però sempre ad operare a suo talento. In generale vogliono ammonita la Chiesa che, poiché il fine della potestà ecclesiastica è tutto spirituale, disdice ogni esterno apparato di magnificenza con che essa si circonda agli occhi delle moltitudini. Nel che non riflettono che se la religione è essenzialmente spirituale non è tuttavia ristretta al solo spirito; e che l’onore tributato all’autorità ridonda su Gesù Cristo che ne fu istitutore. Per compiere tutta questa materia della fede e dei diversi suoi germi, rimane da ultimo, Venerabili Fratelli, che ascoltiamo le teorie dei modernisti circa lo sviluppo dei medesimi, e lor principio generale che in una religione vivente tutto debba essere mutevole e mutarsi di fatto. Di qui fanno passo a quella che è delle principali fra le loro dottrine, vogliam dire all’evoluzione. Dogma, dunque, Chiesa, culto, Libri sacri, anzi la fede stessa, se non devon esser cose morte, fa mestieri che sottostiano alle leggi dell’evoluzione. Siffatto principio non si udrà con istupore da chi rammenti quanto i modernisti siano venuti affermando intorno a ciascuno di questi oggetti. Posta pertanto la legge dell’evoluzione, i modernisti stessi ci descrivono in qual maniera l’evoluzione si effettui. E cominciamo dalla fede. La forma primitiva, essi dicono, della fede fu rudimentaria e comune indistintamente a tutti gli uomini; giacché nasceva dalla natura e dalla vita umana. Il progresso si ebbe per sviluppo vitale; che è quanto dire non per aggiunta di nuove forme apportate dal di fuori, ma per una crescente penetrazione nella coscienza del sentimento religioso. Doppio indi fu il modo di progredire nella fede: prima negativamente, col depurarsi da ogni elemento estraneo, come ad esempio dal sentimento di famiglia o di nazionalità; quindi positivamente, mercè il perfezionarsi intellettuale e morale dell’uomo, per cui l’idea divina si ampliò ed illustrò e il sentimento religioso divenne più squisito. Del progresso della fede non altre cause assegnar si possono che quelle stesse onde già si spiegò la sua origine. Alle quali però fa d’uopo aggiungere quei genii religiosi, che noi chiamiamo profeti e dei quali Cristo fu il sommo; sì perché nella vita o nelle parole ebbero un certo che di misterioso, che la fede attribuiva alla divinità, e sì perché toccaron loro esperienze nuove ed originali in piena armonia coi bisogni del loro tempo. Il progresso del dogma nasce principalmente dal bisogno di superare gli ostacoli della fede, di vincere gli avversari, di ribattere le difficoltà, senza dire dello sforzo continuo di viemeglio penetrare gli arcani della fede. Così, per tacer di altri esempi, è avvenuto di Cristo; in cui, quel più o meno divino, che la fede in esso ammetteva, si venne gradatamente amplificando in modo, che finalmente fu ritenuto per Dio. Lo stimolo precipuo di evoluzione del culto sarà il bisogno di adattarsi agli usi ed alle tradizioni dei popoli; come altresì di usufruire della virtù che certi atti hanno ricevuto dall’usanza. La Chiesa finalmente trova la sua ragione di evolversi nel bisogno di accomodarsi alle condizioni storiche e di accordarsi colle forme di civil governo pubblicamente adottate. Così i modernisti di ciascun capo in particolare. E qui, innanzi di farCi oltre, bramiamo che ben si avverta di nuovo a questa loro dottrina dei bisogni; giacché essa, oltreché di quanto finora abbiam visto, è quasi base e fondamento di quel vantato metodo che chiamano storico. Or, restando tuttavia nella teoria della evoluzione, vuole di più osservarsi che quantunque i bisogni servano di stimolo per la evoluzione, essa nondimeno, regolata unicamente da siffatti stimoli, valicherebbe facilmente i termini della tradizione, e strappata così dal primitivo principio vitale, meglio che a progresso menerebbe a rovina. Quindi studiando più a fondo il pensiero dei modernisti, deve dirsi che l’evoluzione è come il risultato di due forze che si combattono, delle quali una è progressiva, l’altra conservatrice. La forza conservatrice sta nella Chiesa e consiste nella tradizione. L’esercizio di lei è proprio dell’autorità religiosa; e ciò, sia per diritto, giacché sta nella natura di qualsiasi autorità il tenersi fermo il più possibile alla tradizione; sia per fatto, perché sollevata al disopra delle contingenze della vita, poco o nulla sente gli stimoli che spingono a progresso. Per contrario la forza che, rispondendo ai bisogni, trascina a progredire, cova e lavora nelle coscienze individuali, in quelle soprattutto che sono, come dicono, più a contatto della vita. Osservate qui di passaggio, o Venerabili Fratelli, lo spuntar fuori di quella dottrina rovinosissima che introduce il laicato nella Chiesa come fattore di progresso. Da una specie di compromesso fra le due forze di conservazione e di progressione, fra l’autorità cioè e le coscienze individuali, nascono le trasformazioni e i progressi. Le coscienze individuali, o talune di esse, fan pressione sulla coscienza collettiva; e questa a sua volta sull’autorità, e la costringe a capitolare ed a restare ai patti. Ciò ammesso, ben si comprendono le meraviglie che fanno i modernisti, se avvenga che siano biasimati o puniti. Ciò che loro si ascrive a colpa, essi l’hanno per sacrosanto dovere. Niuno meglio di essi conosce i bisogni delle coscienze perché si trovano con queste a più stretto contatto che non si trovi la potestà ecclesiastica. Incarnano quasi in sé quei bisogni tutti: e quindi il dovere per loro di parlare apertamente e di scrivere. Li biasimi pure l’Autorità, la coscienza del dovere li sostiene, e sanno per intima esperienza di non meritare riprensioni ma encomii. Pur troppo essi sanno che i progressi non si hanno senza combattimenti, né combattimenti senza vittime: e bene, saranno essi le vittime, come già i profeti e Cristo. Né perché siano trattati male, odiano l’Autorità: concedono che ella adempia il suo dovere. Solo rimpiangono di non essere ascoltati, perché in tal guisa il progredire degli animi si ritarda: ma verrà senza meno il tempo di rompere gl’indugi, giacché le leggi dell’evoluzione si possono raffrenare, ma non possono affatto spezzarsi. E così continuano il lor cammino, continuano benché ripresi e condannati, celando un’incredibile audacia col velo di un’apparente umiltà. Piegano fintamente il capo: ma la mano e la mente proseguono con più ardimento il loro lavoro. E così essi operano scientemente e volentemente; sì perché è loro regola che l’Autorità debba essere spinta, non rovesciata; si perché hanno bisogno di non uscire dalla cerchia della Chiesa per poter cangiare a poco a poco la coscienza collettiva; il che quando dicono, non si accorgono di confessare che la coscienza collettiva dissente da loro, e che quindi con nessun diritto essi si danno interpreti della medesima. Per detto adunque e per fatto dei modernisti nulla, o Venerabili Fratelli, vi deve essere di stabile, nulla di immutabile nella Chiesa. Nella qual sentenza non mancarono ad essi dei precursori, quelli cioè dei quali il Nostro Predecessore Pio IX già scriveva: “Questi nemici della divina rivelazione, che estollono con altissime lodi l’umano progresso, vorrebbero, con temerario e sacrilego ardimento, introdurlo nella cattolica Religione, quasi che la stessa Religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato” (Enc. “Qui pluribus“, 9 nov. 1846). Circa la rivelazione specialmente e circail dogma, la dottrina dei modernisti non ha filo di novità; ma è quella stessa che nel Sillabo di Pio IX ritroviamocondannata, così espressa: “La divina rivelazione è imperfetta e perciò soggetta a continuo ed indefinito progresso, che risponda a quello dell’umana ragione” (Sillabo, Prop. V); più solennemente poi la troviamo riprovatadal Concilio Vaticano in questi termini: “Né la dottrina della fede, che Dio rivelò, è proposta agli umani ingegni da perfezionare come un ritrovato filosofico, ma come un deposito consegnato alla Sposa di Cristo, da custodirsi fedelmente e da dichiararsi infallibilmente. Quindi dei sacri dogmi altresì deve sempre ritenersi quel senso che una volta dichiarò la Santa Madre Chiesa, né mai deve allontanarsi da quel senso sotto pretesto e nome di più alta intelligenza” (Const. Dei Filius, cap. IV). Col che senza dubbio l’esplicazione nelle nostrecognizioni, anche circa la fede, tanto è lungi che venga impedita, che anzi ne è aiutata e promossa. Laondelo stesso Concilio prosegue dicendo: “Cresca dunque e molto e con slancio progredisca l’intelligenza, la scienza, la sapienza così dei singoli come di tutti, così di un sol uomo come di tutta la Chiesa coll’avanzare delle età e dei secoli; ma solo nel suo genere, cioè nello stesso dogma, nello stesso senso e nella stessa sentenza” (Loc. cit.).

[In questa parte dell’Enciclica, il Santo Padre continua a sviscerare gli errori dei modernisti, questa volta sottolineando il metodo operativo degli storici, dei critici della storia, degli apologeti, metodo nel quale è onnipresente la filosofia immanentista, con le teorie evoluzioniste, vitaliste ed agnostiche, … “metodo e dottrine infarciti di errori, atti non ad edificare, ma a distruggere; non a far dei Cattolici, ma a trascinare i Cattolici nella eresia, anzi alla distruzione totale d’ogni religione!”, come si legge nella lettera. L’analisi è lucida e stringente e non lascia spazio a farfugliamenti difensivi vani, ad ermeneutiche da “azzeccagarbugli” e ventriloqui vari in talare rosse o nera o bianca, perché sarebbero pura menzogna. Quel che più interessa oggi, è che chiunque abbia ancora un granello di sale “nella zucca” può constatare come queste immondezze teologiche, storiche, filosofiche, etc. siano di gran moda e siano tutte “cavalli di battaglia” della nuova falsa “chiesa dell’uomo”, quella edificata scaltramente dagli infiltrati della quinta colonna massonica, che detengono oggi nelle loro mani ciò che resta della Chiesa Cattolica apparente! Da queste osservazioni magisteriali contenute nella Pascendi, tutti possono capire con facilità, senza bisogno di altro aggiungere, da che parte è oggi la vera Chiesa, quella fondata da Gesù Cristo il Messia, contro il quale combattono gli avversari di sempre, atei, pagani, Giudei e kazari, infedeli, scismatici, ai quali si aggiungono gli avversari più subdoli attuali, gli gnostici di sempre infiltrati come “cavallo di Troia” nel Tempio santo di Dio, l’abominio della desolazione del “novus ordo”, istallato sugli altari delle chiese un tempo cattoliche, oggi appannaggio e pietre cancrenose della “sinagoga di satana”. Questo abominio della desolazione odierna ha un nome: è il modernismo postconciliare, mostro eruttante tutte le eresie possibili ed immaginabili …, non ultima la cancellazione del peccato contro lo Spirito Santo, quello che il Redentore dichiara non potersi perdonare né in cielo né in terra: il peccato impuro contro natura! Orrore! orrore! … che Dio, con l’ausilio della Santa Vergine e dell’Arcangelo Michele alla guida degli Angeli giustizieri, ci liberi! Ma leggiamo con calma ed intelletto – ndr. -].