CALENDARIO LITURGICO DELLA CHIESA CATTOLICA – DICEMBRE 2019

DICEMBRE È IL

MESE CHE LA CHIESA DEDICA ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE ED ALLA NATIVITÀ DI N. S.

GESÙ CRISTO

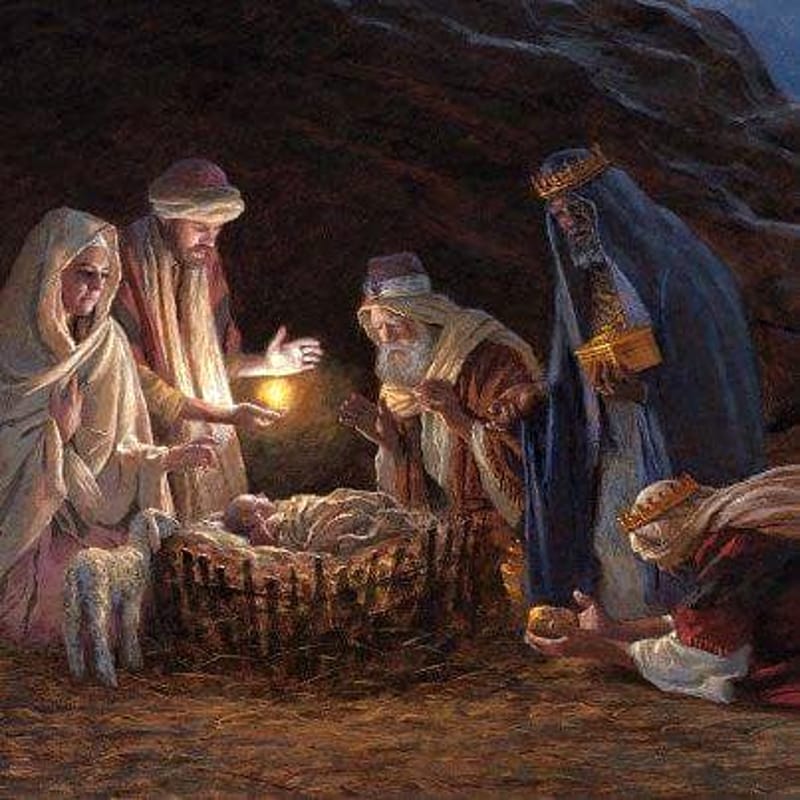

Spettacolo commovente fonte di tanti

dolci e teneri sentimenti è quello che si presenta questa sera alla nostra considerazione.

L’umile capanna di Betlemme che, prima, accolse nel suo squallore l’Unigenito

di Dio e di Maria, Gesù Cristo. La capanna di Betlemme illuminata da celeste splendore

sopra la quale risuona l’angelico canto: Gloria

in altissimis Deo; et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.

La capanna di Betlemme scelta da Gesù nella nascita come sua Reggia: la mangiatoia scelta da Gesù come trono regale su questa terra…

[G. Perrone: La Vergine Madre di Dio e la vita cristiana. – Libr. del Sacro Cuore, Torino, 1908]

125

Novendiales preces ante festum Nativitatis Domini

Fidelibus, qui novendiali pio exercitio, in honorem divini Infantia Iesu publice peracto ante festum Nativitatis Domini, devote interfuerint, conceditur:

Indulgentia

decem annorum

quolibet

die;

Indulgentia

plenaria,

accedente

sacramentali confessione, sacra Communione et oratione ad mentem Summi Pontificis,

si per dies saltem quinque novendiali supplicationi adstiterint. Iis

vero, qui praefato tempore preces vel alia pietatis obsequia divino Infanti privatimpræstiterint,

cum proposito idem per novem dies continuos explendi, conceditur:

Indulgentia septem annorum semel quolibet

die;

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, novendiali exercitio absoluto; at ubi hoc publice peragitur, huiusmodi indulgentia ab iis tantum acquiri potest, qui legitimo detineantur impedimento quominus exercitio publico intersint

(Secr. Mem., 12 aug. 1815; S. C. Indulg., 9 ini. 1830; S. Pæn. Ap., 21

febr. 1933).

[Nella novena pubblicamente recitata, o se impediti: 10 anni ogni giorno e plenaria alla fine della novena. In quella recitata privatamente: 7 anni per ogni giorno].

125

Novendiales preces a die 16 ad diem 24 cuiusvis mensis

I . Eterno Padre, io offro a vostro onore e

gloria, per la mia salute eterna e per quella di tutto il mondo il mistero

della Nascita del nostro divin Redentore.

Gloria

Patri.

II. Eterno Padre, io offro a vostro onore e gloria,

per la mia eterna salute e per quella di tutto il mondo, i patimenti della

Santa Vergine e di san Giuseppe in quel lungo e faticoso viaggio da Nazareth a

Betlemme, e l’angoscia del loro cuore per non trovare luogo da mettersi al coperto,

allorché era per nascere il Salvatore del mondo.

Gloria

Patri.

III. Eterno Padre, io offro a vostro onore e gloria,

per la mia eterna salute e per quella di tutto il mondo, i patimenti di Gesù

nel presepio ove nacque, il freddo che soffrì, le lagrime che sparse, ed i suoi

teneri vagiti.

Gloria

Patri.

IV. Eterno Padre, io offro a vostro onore e gloria,

per la mia eterna salute e per quella di tutto il mondo, il dolore che sentì il

divino Infante Gesù nel suo tenero corpicciuolo, allorché si soggettò alla

circoncisione; vi offro quel Sangue prezioso, che allora Egli sparse la prima

volta, per la salvezza di tutto il genere umano.

Gloria

Patri.

V. Eterno Padre, io offro a vostro onore e gloria,

per la mia eterna salute e per quella di tutto il mondo, l’umiltà, la

mortificazione, la pazienza, la carità, le virtù tutte di Gesù Bambino, e vi

ringrazio, amo e benedico infinitamente per questo ineffabile mistero

dell’Incarnazione del divin Verbo.

Gloria Patri.

V. Verbum caro factum est;

R. Et habitavit in nobis.

Oremus.

Deus, cuius

Unigenitus in substantia nostræ carnis apparuit; praesta, quæsumus, ut per eum,

quem similem nobis foris agnovimus, intus reformari mereamur: Qui tecum vivit

et regnat in sæcula sæculorum. Amen.

Indulgentia septem annorum semel quovis die.

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, novendiali exercitio in finem adducto (S. C. Indulg., 23 sept. 1846;S. Pæn. Ap., 14 oct. 1934).

II

PRECES

126

V., Deus, in adiutorium meum intende;

R.,

ad adiuvandum me festina,

V.,

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

R.,.

Sicut erat in principio et nunc et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

Pater noster…

I. Iesu Infans dulcissime, e sinu Patris propter nostram salutem

descendens, de Spiritu Sancto conceptus, Virginis uterum non horrens, et Verbum

caro factum, formam servi accipiens, miserere nostri.

Miserere

nostri, Iesu Infans, miserere nostri.

Ave

Maria.

II. Iesu Infans dulcissime, per Virginem Matrem tuam visitans Elisabeth,

Ioannem Baptistam Præcursorem tuum Spiritu Sancto replens et adhuc in utero matris

suae sanctificans, miserere nostri.

Miserere,

etc. Ave Maria.

III. Iesu Infans dulcissime, novem mensibus in utero clausus, summis votis a

Maria Virgine et a sancto Ioseph expectatus, et Deo Patri prò salute mundi

oblatus, miserere nostri.

Miserere, etc. Ave Maria.

IV. Iesu Infans dulcissime, in Bethlehem ex Virgine Maria natus, pannis

involutus, in præsepio reclinatus, ab Angelis annuntiatus et a mpastoribus

visitatus, miserere nostri.

Miserere, etc. Ave Maria.

Iesu, tibi sit gloria,

Qui natus es de Virgine,

Cum Patre et almo Spiritu,

In sempiterna saecula. Amen.

V., Christus prope est nobis.

R., Venite, adoremus.

Pater noster.

V. Iesu Infans dulcissime, in Circumcisione post dies octo vulneratus, glorioso Iesu nomine vocatus, et in nomine simul et sanguine Salvatoris officio præsignatus, miserere nostri.

R.,

Miserere, etc. Ave Maria.

VI. Iesu Infans dulcissime, stella duce tribus Magis demonstratus, in sinu

Matris adoratus, et mysticis muneribus, auro, thure et myrrha donatus, miserere

nostri.

R., Miserere etc. Ave Maria.

VII. Iesu Infans dulcissime, in tempio a Matre Virgine præsentatus, inter

brachia a Simeone amplexatus, et ab Anna prophetissa Israèli revelatus,

miserere nostri.

R., Miserere etc. Ave Maria.

VIII. Iesu Infans dulcissime, ab iniquo Herode ad mortem quæsitus, a sancto

Ioseph in Ægyptum cum Matre deportatus, a crudeli cæde sublatus, et præconiis

Martyrum Innocentium glorificatus, miserere nostri.

R.,

Miserere, etc. Ave Maria.

Iesu, tibi sit gloria,

Qui natus es de Virgine

Cum Patre et almo Spiritu

In sempiterna sæcula. Amen.

V., Christus prope est nobis.

R., adoremus.

Pater noster.

IX. Iesu Infans dulcissime, in

Ægyptum cum Maria sanctissima et Patriarcha sancto Ioseph usque ad obitum

Herodis commoratus, miserere nostri.

R.,

Miserere, etc. Ave Maria.

X. Iesu Infans dulcissime, ex Ægypto cum Parentibus in terram Israel reversus, multos labores in itinere perpessus, et in civitatem Nazareth ingressus, miserere nostri.

R., Miserere etc. Ave Maria.

XI. Iesu Infans dulcissime, in sancta Nazarena domo, subditus Parentibus,

sanctissime commoratus, paupertate et laboribus faticatus, in sapientiae, aetatis

et gratiae profectu confortata, miserere nostri.

R., Miserere etc. Ave Maria.

XII. Iesu Infans dulcissime, in

Ierusalem duodennis ductus, a Parentibus cum dolore quæsitus, et post triduum

cum gaudio inter Doctores inventus, miserere nostri.

R., Miserere etc. Ave Maria.

Iesu, tibi sit gloria,

Qui natus es de Virgine

Cum Patre et almo Spiritu

In sempiterna sæcula. Amen.

Die Nativitatis

Domini et per Octavam:

V. Verbum caro factum est, alleluia.

R. Et habitavit in nobis, alleluia.

In Epiphania Domini et per Octavam:

V., Christus

manifestavit se nobis, alleluia.

R., adoremus, alleluia.

Per annum.

V., Verbum

caro factum est,

R., et habitavit in nobis.

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, Domine cæli et

terræ, qui te revelas parvulis; concede, quæsumus, ut nos sacrosancta Filii tui

Infantis Iesu mysteria digno honore recolentes, dignaque imitatione sectantes,

ad regnum caelorum promissum parvulis pervenire valeamus. Per eumdem Christum

Dominum nostrum. Amen.

Indulgentia quinque annorum semel in die.

Indulgentia plenaria, suetis

conditionibus,

iis qui die 25 cuiusvis

mensis supra relatas preces pia mente recitaverint

(S. C. Indulg., 23 nov. 1819; S. Pæn. Ap., 8 iun. 1935).

III

ORATIONES

127

Amabilissimo nostro

Signore Gesù Cristo, che fatto per noi Bambino, voleste nascere in una grotta

per liberarci dalle tenebre del peccato, per attirarci a Voi, ed accenderci del

vostro santo amore, vi adoriamo per nostro Creatore e Redentore, vi riconosciamo

e vogliamo per nostro Re e Signore, e per tributo vi offriamo tutti gli affetti

del nostro povero cuore. Caro Gesù, Signore e Dio nostro, degnatevi di

accettare questa offerta, e affinché sia degna del vostro gradimento, perdonateci

le nostre colpe, illuminateci, infiammateci di quel fuoco santo, che siete

venuto a portare nel mondo, per accenderlo nei nostri cuori. Divenga per tal modo

l’anima nostra un altare, per offrirvi sopra di esso il sacrificio delle nostre

mortificazioni; fate che essa cerchi sempre la vostra maggior gloria qui in

terra, affinché venga un giorno a godere delle vostre infinite bellezze in

cielo. Così sia.

Indulgentia trium annorum.

Indulgentia plenaria suetis

conditionibus, dummodo quotidie per integrum mensem oratio devote repetita fuerit

(S. C. Indulg., 18 ian. 1894; S. Pæn. Ap., 21 febr. 1933).

Queste sono le feste di DICEMBRE:

1 Dominica I Adventus

Semiduplex I. classis *I*

2 S. Bibianæ Virginis et Martyris Semiduplex

3 S. Francisci Xaverii Confessoris Duplex majus

4 S. Petri Chrysologi Episcopi Confessoris

et Ecclesiæ Doctoris Duplex

5 S. Sabbæ Abbatis Feria

6 S. Nicolai Episcopi et Confessoris Duplex

PRIMO VENERDI’

7 S. Ambrosii Episcopi Confessoris et Ecclesiæ Doctoris Duplex

Vigilia dell’Immacolata: digiuno ed astinenza.

PRIMO SABATO

8 In Conceptione

Immaculata Beatæ Mariæ Virginis Duplex

I. classis

Dominica II Adventus

Semiduplex II. Classis

10 S. Melchiadis Papæ et Martyris Feria

11 S. Damasi Papæ et Confessoris Duplex

13 S. Luciæ Virginis et Martyris Duplex

15 Dominica

III Adventus Semiduplex II.

classis

16 S. Eusebii Episcopi et Martyris Semiduplex

18 Feria IV Quattuor Temporum Adventus Semiduplex

20 Feria VI Quattuor Temporum Adventus Semiduplex

21 S. Thomæ Apostoli Duplex II.

Classis

Sabbato Quattuor Temporum Adventus Semiduplex

22 Dominica

IV Adventus

Semiduplex II. classis

24 In Vigilia Nativitatis Domini Duplex I.

classis

25 In

Nativitate Domini Duplex I. classis *L1*

26 S. Stephani Protomartyris Duplex II. classis *L1*

27 S. Joannis Apostoli et

Evangelistæ Duplex II.

classis *L1*

28 Ss. Innocentium Duplex II. classis *L1*

29 Dominica Infra Octavam Nativitatis Semiduplex Dominica minor

Die quinta post Nativitatem Feria privilegiata *L1*

30 Die sexta post Nativitatem Semiduplex

*L1*

31 Die septima post Nativitatem Semiduplex

*L1*