IL CATECHISMO DI BALTIMORA 3 (IV) – Lez. 11-13

[Dal terzo Concilio generale di Baltimora –

Versione 1891]

LEZIONE 11 – SULLA CHIESA

D. 484. In che modo la vera religione è stata preservata da Adamo fino alla venuta di Cristo?

R. La vera religione fu preservata da Adamo fino alla venuta di Cristo dai Patriarchi, dai Profeti ed altri uomini santi che Dio nominò e ispirò per insegnare la Sua Volontà e le Rivelazioni al popolo, e per ricordare loro il Redentore promesso.

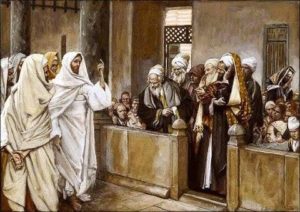

D. 485. Chi erano i profeti e qual era il loro principale dovere?

R. I profeti erano uomini a cui Dio diede una conoscenza degli avvenimenti futuri connessi alla religione, che essi potevano predire al suo popolo e quindi dare la prova che il messaggio proveniva da Dio. Il loro principale compito era predire il tempo, il luogo e le circostanze della venuta nel mondo del nostro Salvatore, affinché gli uomini potessero sapere quando e dove cercarlo, e potessero riconoscerlo quando sarebbe venuto.

D. 486. Come potevano essere salvati coloro che vivevano prima che Cristo diventasse uomo?

R. Coloro che vissero prima che Cristo diventasse uomo, potevano essere salvati credendo nel Redentore futuro ed osservando i Comandamenti di Dio.

D. 487. La vera religione era universale prima della venuta di Cristo?

R. La vera religione non era universale prima della venuta di Cristo. Essa era confinata presso un solo popolo, i discendenti di Abramo. Tutte le altre nazioni adoravano falsi dei.

D. 488. Quali sono i mezzi istituiti da Nostro Signore per consentire agli uomini, in ogni momento, di condividere i frutti della Redenzione?

R. I mezzi istituiti da Nostro Signore per consentire agli uomini in ogni momento di condividere i frutti della Sua Redenzione, sono la Chiesa e i Sacramenti.

D. 489. Che cos’è la Chiesa?

R. La Chiesa è la congregazione di tutti coloro che professano la fede di Cristo, prendono gli stessi sacramenti e sono governati dai loro pastori legittimi sotto un Capo visibile.

D. 490. In che modo i membri della Chiesa sulla terra possono essere divisi?

R. I membri della Chiesa sulla terra possono essere divisi in coloro che insegnano e coloro che vengono istruiti. Coloro che insegnano, cioè il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, sono chiamati la Chiesa docente, o semplicemente la Chiesa. Coloro che vengono istruiti sono chiamati: la Chiesa discente, credente, o semplicemente i fedeli.

D. 491. Qual è il dovere della Chiesa docente?

R. Il compito della Chiesa Docente è quello di continuare l’opera che Nostro Signore ha iniziato sulla terra, cioè insegnare la verità rivelata, amministrare i Sacramenti e lavorare per la salvezza delle anime.

D. 492. Qual è il dovere dei fedeli?

R. Il dovere dei fedeli è di apprendere le verità rivelate insegnate; ricevere i Sacramenti e aiutare a salvare le anime con le loro preghiere, le buone opere e le elemosine.

D. 493. Cosa intendi con “professare la fede di Cristo”?

R. Con il “professare la fede di Cristo” intendiamo, il credere tutte le verità e la pratica della religione che Egli ha insegnato.

D. 494. Che cosa intendiamo per “pastori legittimi”?

R. Per “pastori legittimi” intendiamo coloro che, nella Chiesa, che sono stati nominati dalla legittima Autorità e che hanno, quindi, il diritto di governarci. I pastori legittimi nella Chiesa sono: ogni sacerdote nella sua parrocchia; ogni Vescovo nella sua diocesi e il Papa in tutta la Chiesa.

D. 495. Chi è il Capo invisibile della Chiesa?

R. Gesù Cristo è il Capo invisibile della Chiesa.

D. 496. Chi è il capo visibile della Chiesa?

R. Il nostro Santo Padre, il Papa, il vescovo di Roma, è il Vicario di Cristo sulla terra e il capo visibile della Chiesa.

D. 497. Che cosa significa “Vicario”?

R. Vicario è un nome usato nella Chiesa per designare una persona che agisce nel nome e con l’autorità di un altro. Così un Vicario Apostolico è colui che agisce in nome del Papa, e un Vicario Generale è colui che agisce in nome del Vescovo.

D. 498. Potrebbe qualcuno essere Papa senza essere Vescovo di Roma?

R. Non si può essere Papa senza essere Vescovo di Roma, e chiunque sia eletto Papa deve rinunciare al titolo di qualsiasi altra diocesi e assumere il titolo di Vescovo di Roma.

D. 499. Perché il Papa, il Vescovo di Roma, è il capo visibile della Chiesa?

R. Il Papa, il Vescovo di Roma, è il capo visibile della Chiesa perché è il successore di San Pietro, che Cristo ha costituito Capo degli Apostoli e Capo visibile della Chiesa.

D. 500. Perché i cattolici sono chiamati “romani”?

R. I cattolici sono chiamati “romani” per dimostrare che essi sono in unione con la vera Chiesa fondata da Cristo e governata dagli Apostoli sotto la direzione di San Pietro, per la nomina divina del capo degli apostoli, che fondò la Chiesa di Roma e fu il suo primo Vescovo.

D. 501. Con quale nome viene talvolta chiamata la diocesi di un Vescovo?

R. La diocesi di un Vescovo è a volte chiamata la sua sede. La diocesi di Roma, per la sua autorità e dignità, è chiamata “Santa Sede” e il suo Vescovo è chiamato il Santo Padre o il Papa. Papa significa padre.

D. 502. Come chiamiamo il diritto con cui San Pietro o il suo successore è sempre stato il Capo della Chiesa e di tutti i suoi Vescovi?

R. Chiamiamo il diritto con cui San Pietro o il suo successore è sempre stato il capo della Chiesa e di tutti i suoi Vescovi, il Primato di San Pietro o del Papa. Primato significa tenere il primo posto.

D. 503. Come viene dimostrato che San Pietro o il suo successore è sempre stato il capo della Chiesa?

R. Che San Pietro o il suo successore sia sempre stato il capo della Chiesa: viene mostrato dalle parole della Sacra Scrittura, che dicono come Cristo nominasse Pietro Capo degli Apostoli e capo della Chiesa; dalla storia della Chiesa, che mostra che S Pietro e i suoi successori abbiano sempre agito e siano sempre stati riconosciuti come capo della Chiesa.

D. 504. Da cosa sappiamo che i diritti ed i privilegi conferiti a San Pietro fossero stati dati anche ai suoi successori: i Papi?

R. Sappiamo che i diritti ed i privilegi conferiti a San Pietro fossero stati dati anche ai suoi successori, i Papi, perché le promesse fatte a San Pietro da Nostro Signore dovevano essere adempiute nella Chiesa fino alla fine dei tempi, e siccome Pietro non poteva vivere fino alla fine dei tempi, esse si sono adempiute nei suoi successori.

D. 505. San Pietro ha fondato una chiesa prima di venire a Roma?

R. Prima di venire a Roma, San Pietro stabilì una chiesa ad Antiochia che governò per diversi anni.

D. 506. Chi sono i successori degli altri Apostoli?

R. I successori degli altri Apostoli sono i Vescovi della Santa Chiesa Cattolica.

D. 507. Come sappiamo che i vescovi della Chiesa sono i successori degli Apostoli?

R. Sappiamo che i Vescovi della Chiesa sono i successori degli Apostoli perché essi continuano l’opera degli Apostoli e danno prova della loro stessa autorità. Hanno sempre esercitato i diritti ed i poteri che appartenevano agli Apostoli nel fare leggi per la Chiesa, consacrare Vescovi e ordinare sacerdoti.

D. 508. Perché Cristo ha fondato la Chiesa?

R. Cristo ha fondato la Chiesa per insegnare, governare, santificare e salvare tutti gli uomini.

D. 509. Tutti sono tenuti ad appartenere alla Chiesa?

R. Tutti sono tenuti ad appartenere alla Chiesa e Colui che sa che la Chiesa Cattolica Romana sia la vera Chiesa e ne rimane fuori, non può essere salvato.

[…]

D. 513. Perché la vera Chiesa deve essere visibile?

R. La vera Chiesa deve essere visibile perché il suo fondatore, Gesù Cristo, ci ha comandato sotto pena di condanna di ascoltare la Chiesa; e non poteva in giustizia comandarci di ascoltare una Chiesa che non poteva essere vista né conosciuta.

D. 514. Quali scuse avanzano alcuni per non diventare membri della vera Chiesa?

R. Le scuse che alcuni avanzano per non diventare membri della vera Chiesa sono:

1. Non desiderano abbandonare la religione in cui sono nati.

2. Ci sono troppe persone povere e ignoranti nella Chiesa cattolica.

3. Una religione è buona come un’altra se in essa proviamo a servire Dio, e se siamo retti e onesti nelle nostre vite.

D. 515. Come si risponde a tali scuse?

R. Dire che dovremmo rimanere in una falsa religione solo perché siamo nati in essa, è falso come dire che non dovremmo guarire dalle nostre malattie corporee perché siamo nati con esse.

– Dire che ci sono troppi poveri e ignoranti nella Chiesa cattolica è dichiarare che è essa la Chiesa di Cristo; perché Egli ha sempre insegnato ai poveri e agli ignoranti, ed ha incaricato alla Sua Chiesa di continuare il suo lavoro.

– Dire che una religione è buona come un’altra è asserire che Cristo ha lavorato inutilmente ed ha insegnato falsamente; poiché Egli è venuto per abolire la vecchia religione e ne ha fondato una nuova nella quale soltanto noi possiamo essere salvati, come Lui stesso ha dichiarato.

D. 516. Perché può esserci solo una vera Religione?

R. Può esserci solo una vera Religione, perché una cosa non può essere falsa e vera allo stesso tempo e, quindi, tutte le religioni che contraddicono l’insegnamento della vera Chiesa, devono necessariamente insegnare la menzogna. Se tutte le religioni in cui gli uomini cercano di servire Dio fossero tutte ugualmente buone e vere, perché Cristo ha perturbato la religione ebraica e gli Apostoli condannano gli eretici?

LEZIONE 12 –

SUGLI ATTRIBUTI E LE NOTE DELLA CHIESA

D. 517. Che cos’è un attributo?

R. Un attributo è qualsiasi caratteristica o qualità che una persona o cosa possa essere detta avere. Tutte le perfezioni o imperfezioni sono attributi.

D. 518. Che cos’è una nota?

R. Una nota o marchio, è un segno dato e riconosciuto mediante il quale una cosa può essere distinta da tutte le altre simili del suo genere. Infatti una nota, o marchio, è usata per distinguere l’articolo che la porta da tutte le imitazioni dello stesso articolo.

D. 519. Come sappiamo che la Chiesa deve possedere le quattro note o marchi e i tre attributi solitamente attribuiti o dati ad essa?

R. Sappiamo che la Chiesa deve avere i quattro marchi e i tre attributi solitamente attribuiti o dati ad essa, dalle parole di Cristo riportate nella Sacra Scrittura e nell’insegnamento della Chiesa fin dal suo inizio.

D. 520. Può la Chiesa avere i quattro marchi senza i tre attributi?

R. La Chiesa non può avere i quattro marchi senza i tre attributi, perché i tre attributi necessariamente conseguono alle note o marchi, e senza di essi i marchi non potrebbero esistere.

D. 521. Perché nella Chiesa sono necessari sia le note, o marchi, che gli attributi?

R. Sia le note o marchi che gli attributi sono necessari nella Chiesa, poiché le note ci insegnano le sue qualità esteriori o visibili, mentre gli attributi ci insegnano le sue qualità interne o invisibili. È più facile scoprire le note che gli attributi; poiché è più facile vedere che la Chiesa sia una sola cosa piuttosto che sia infallibile.

D. 522. Quali sono gli attributi della Chiesa?

R. Gli attributi della Chiesa sono tre: l’autorità, l’infallibilità e l’indefettibilità.

D. 523. Che cos’è l’autorità?

R. L’autorità è il potere che una persona su un’altra in modo da poter giustamente esigere l’obbedienza. I governanti hanno autorità sui loro sudditi, I genitori sui loro figli e GLI insegnanti sui loro studenti.

D. Da chi deriva alle persone, ogni autorità legale in loro possesso?

R. Tutte le persone derivano ogni autorità legale che possiedono, da Dio stesso, da cui la ricevono direttamente o indirettamente. Pertanto, disobbedire ai nostri superiori legittimi, significa disobbedire a Dio stesso, e quindi tale disobbedienza è sempre peccaminosa.

D. 525. Che cosa intendi per autorità della Chiesa?

R. Per autorità della Chiesa intendo il diritto e il potere che il Papa e i Vescovi, in quanto successori degli Apostoli, hanno di insegnare e governare i fedeli.

D. 526. Che cosa intendi per infallibilità della Chiesa?

R. Per l’infallibilità della Chiesa intendo che la Chiesa non può errare quando insegna una dottrina circa la fede o la morale.

D. 527. Che cosa intendiamo per “dottrina della fede o morale”?

R. Per dottrina di fede o morale intendiamo l’insegnamento rivelato che si riferisce a qualsiasi cosa dobbiamo credere e fare per essere salvati.

D. 528. Come sai che la Chiesa non può errare?

R. La Chiesa non può sbagliare perché Cristo ha promesso che lo Spirito Santo sarebbe rimasto con lei per sempre e la avrebbe salvaguardata dall’errore. Se, quindi, la Chiesa dovesse sbagliare, significa che Spirito Santo debba averla abbandonata e che Cristo non sia riuscito a mantenere la sua promessa, il che è cosa impossibile.

D. 529. Non potendo la Chiesa errare, si potrebbe mai riformare il suo insegnamento circa la fede o la morale?

R. Poiché la Chiesa non può errare, non potrà mai essere riformata nel suo insegnamento circa la fede o la morale. Coloro che dicono che la Chiesa abbia bisogno di una riforma nella fede o nei costumi, accusano Nostro Signore di menzogna e di inganno.

D. 530. Quando insegna in modo infallibile la Chiesa?

R. La Chiesa insegna infallibilmente quando parla attraverso il Papa e i Vescovi uniti nel Consilio generale, o attraverso il solo Papa quando proclama a tutti i fedeli una dottrina di fede o di morale.

D. 531. Che cosa è necessario affinché il Papa possa parlare infallibilmente o ex-cathedra?

R. Perché il Papa possa parlare infallibilmente, o ex-cathedra:

– Deve parlare di un argomento di fede o morale;

– Deve parlare come Vicario di Cristo e a tutta la Chiesa;

– Deve indicare con alcune parole, come: definiamo, proclamiamo, ecc., che intende parlare infallibilmente.

D. 532. Il Papa è infallibile in tutto ciò che dice e fa?

R. Il Papa non è infallibile in tutto ciò che dice e fa, perché lo Spirito Santo non è stato promesso per renderlo infallibile in tutto, ma solo in questioni di fede e di morale che riguardano tutta la Chiesa. Tuttavia, l’opinione del Papa su qualsiasi argomento, merita il nostro più grande rispetto a causa del suo sapere, dell’esperienza e della dignità.

D. 533. Può il Papa commettere peccato?

R. Il Papa può commettere peccato e deve cercare il perdono nel Sacramento della Penitenza come fanno gli altri. L’infallibilità non gli impedisce di peccare, ma di insegnare la menzogna quando parla ex-cathedra.

D. 534. Che cosa significa ex cathedra?

R. “Cathedra” significa una sede, e “ex” significa “da”, fuori. Pertanto, ex-cathedra significa parlare dalla sede o dal luogo ufficiale tenuto da San Pietro e dai suoi successori come Capo di tutta la Chiesa.

D. 535. Perché la Chiesa principale in una diocesi si chiama Cattedrale?

R. La Chiesa principale in una diocesi è chiamata Cattedrale perché in essa è eretta la cattedra del Vescovo, cioè la sua sede o il suo trono, e perché vi celebra tutte le feste importanti e svolge in essa tutti le sue speciali funzioni.

D. 536. Quanti papi hanno governato la Chiesa da San Pietro a Pio XI?

R. Da San Pietro a Pio XI., 261 papi hanno governato la Chiesa; e molti di loro sono stati notevoli per zelo, prudenza, sapienza e santità. [Oggi, 2018, sono 264 i Papi fino a Gregorio XVIII – n. d. r. -]

D. 537. Che cosa significa anti-papa, e chi sono gli anti-papi?

R. Antipapa significa un presunto Papa. Gli anti-papi erano uomini che, con l’aiuto di cristiani senza fede o altri illegalmente sequestrati, rivendicavano il potere papale mentre il legittimo papa era in prigione o in esilio.

D. 538. Perché il Papa a volte ci mette in guardia su questioni politiche e di altro genere?

R. Il Papa deve talvolta metterci in guardia su questioni politiche e di altro genere, perché in qualunque cosa, nazioni o uomini facciano, buona o cattiva, giusta o ingiusta, ovunque il Papa ne scopra la menzogna, la malvagità o l’ingiustizia, deve pronunziarsi contro di essa e difendere le verità di fede e morale. Egli deve proteggere anche i diritti temporali e le proprietà della Chiesa affidate alle sue cure.

D. 539. Che cosa intendiamo per “potere temporale” del Papa?

R. Per il potere temporale del Papa intendiamo il diritto che il Papa ha come governante temporale o ordinario di governare gli stati e di gestire le proprietà giustamente entrate in possesso della Chiesa.

D. 540. Come il Papa ha prima acquistato , e poi come è stato privato del potere temporale?

R. Il Papa ha acquisito il potere temporale in modo equo con il consenso di coloro che avevano il diritto di conferirlo. Fu privato in modo ingiusto da cambiamenti politici.

D. 541. In che modo è stato utile alla Chiesa il potere temporale?

R. Il potere temporale era utile alla Chiesa:

– Perché ha dato al Papa la completa indipendenza necessaria per il governo della Chiesa e per la difesa della verità e della virtù.

– Gli ha permesso di fare molto per la diffusione della vera Religione, offrendo l’elemosina per l’istituzione e il sostegno di Chiese e scuole nei paesi poveri o pagani.

D. 542. Quale nome diamo alle offerte fatte annualmente dai fedeli per il sostegno del Papa e del governo della Chiesa?

R. Chiamiamo le offerte fatte annualmente dai fedeli per il sostegno del Papa e del governo della Chiesa “obolo di Pietro”. Deriva il suo nome dalla consuetudine di inviare ogni anno da ogni casa, al successore di San Pietro, una moneta, come segno di rispetto o come elemosina per qualche carità.

D. 543. Che cosa si intende per l’indefettibilità della Chiesa?

R. Per l’indefettibilità della Chiesa si intende che la Chiesa, come Cristo l’ha fondata, durerà fino alla fine dei tempi.

D. 544. Qual è la differenza tra infallibilità e indefettibilità della Chiesa?

R. Quando diciamo che la Chiesa è infallibile, intendiamo dire che essa non può mai insegnare l’errore finché essa duri; ma quando diciamo che la Chiesa è indefettibile, intendiamo dire che essa durerà per sempre, e quindi sarà infallibile per sempre; che rimarrà sempre come Nostro Signore l’ha fondata e non cambierà mai le dottrine che ha insegnato.

D. 545. È Nostro Signore stesso che ha fatto tutte le leggi della Chiesa?

R. Nostro Signore stesso non ha fatto tutte le leggi della Chiesa. Egli ha dato alla Chiesa anche il potere di emanare leggi per soddisfare i bisogni dei tempi, dei luoghi o delle persone, quando giudicato necessario.

D. 546. Può la Chiesa cambiare le sue leggi?

R. La Chiesa può, quando necessario, cambiare le leggi che ha fatto essa stessa, ma non può cambiare le leggi che ha fatto Cristo, né la Chiesa può cambiare alcuna dottrina riguardo alla fede o alla morale.

D. 547. In chi trovano la loro pienezza, questi attributi citati?

R. Questi attributi si trovano nella loro pienezza nel Papa, il capo visibile della Chiesa, la cui infallibile autorità di insegnare a Vescovi, sacerdoti e persone in questioni di fede o di morale, durerà fino alla fine del mondo.

D. 548. La Chiesa ha qualche nota in base alla quale può essere conosciuta?

R. La Chiesa ha quattro note o segni con cui può essere riconosciuta: essa è Una; è santa; è cattolica; è apostolica

D. 549. Come è “Una” la Chiesa?

R. La Chiesa è Una perché tutti i suoi membri acconsentono ad una sola fede, sono tutti in unica comunione e sono tutti sotto una sola testa.

D. 550. Come è evidente che la Chiesa sia “una” nel governo?

R. È evidente che la Chiesa sia una al governo, perché i fedeli di una parrocchia sono soggetti ai loro pastori, i pastori sono soggetti ai Vescovi delle loro diocesi, e i Vescovi del mondo sono soggetti al Papa.

D. 551. Che cosa si intende per Gerarchia della Chiesa?

R. Per Gerarchia della Chiesa si intende il sacro corpo dei chierici regolari che governano la Chiesa.

D. 552. Come è evidente che la Chiesa sia “una” nell’adorazione?

R. È evidente che la Chiesa sia una nella pratica del culto, perché tutti i suoi membri si avvalgono dello stesso Sacrificio e ricevono gli stessi Sacramenti.

D. 553. Come è evidente che la Chiesa sia “una” nella fede?

R. È evidente che la Chiesa sia “una” nella fede perché tutti i cattolici di tutto il mondo credono in ogni singolo articolo di fede proposto dalla Chiesa.

D. 554. Può una persona che nega solo un articolo della nostra fede essere cattolico?

R. Una persona che negherebbe anche un solo articolo della nostra fede, non potrebbe essere un Cattolico; perché la verità è una e dobbiamo accettarla per intero: o per intero o per niente.

D. 555. Nella Chiesa ci sono credenze e pratiche pie che non sono articoli di fede?

R. Ci sono molte credenze e pratiche pie nella Chiesa che non sono articoli di fede; cioè, non siamo legati sotto pena di peccato a credere in esse; tuttavia spesso le troveremo utili aiuti alla santità, e quindi sono raccomandate dai nostri pastori.

D. 556. Di che peccato sono colpevoli le persone che hanno fermamente creduto in pratiche religiose diverse che sono proibite o inutili?

R. Le persone che sostengono fermamente altre pratiche religiose che sono proibite o inutili, sono colpevoli del peccato di superstizione.

D. 557. Dove trova la Chiesa le verità rivelate che è tenuta ad insegnare?

R. La Chiesa trova le verità rivelate che è tenuta ad insegnare nella Sacra Scrittura e nelle tradizioni rivelate.

D. 558. Che cos’è la Sacra Scrittura o Bibbia?

R. La Sacra Scrittura o Bibbia è la raccolta di scritti sacri ed ispirati attraverso i quali Dio ci ha fatto conoscere molte verità rivelate. Alcuni li chiamano pure “lettere dal Cielo alla terra”, cioè da Dio all’uomo.

D. 559. Che cosa si intende per Canone della Sacra Scrittura?

R. Per Canone della Sacra Scrittura si intende l’elenco che la Chiesa ha preparato per insegnarci quali sacri scritti costituiscano la Sacra Scrittura e contengano la parola ispirata di Dio.

D. 560. Da dove trae la Chiesa le tradizioni rivelate?

R. La Chiesa trae le tradizioni rivelate dai decreti dei suoi concili; dai suoi libri di culto; dai dipinti ed iscrizioni su tombe e monumenti; dalle vite dei suoi santi; dagli scritti dei suoi Padri e dalla sua storia.

D. 561. Dobbiamo noi stessi cercare nelle Scritture e nelle tradizioni ciò in cui dobbiamo credere?

R. Noi stessi non abbiamo bisogno di cercare nelle Scritture e nelle tradizioni ciò in cui dobbiamo credere. Dio ha nominato la Chiesa come guida per la salvezza e dobbiamo pertanto accettare che Essa ci insegni l’infallibile regola di fede.

D. 562. Come dimostriamo che le sole Sacre Scritture non potrebbero essere unicamente la nostra guida alla salvezza ed all’infallibile regola di fede?

R. Dimostriamo che la Sacra Scrittura da sola non possa essere la nostra guida per la salvezza e infallibile regola di fede:

– Perché tutti gli uomini non possono esaminare o comprendere la Sacra Scrittura; ma tutti possono ascoltare l’insegnamento della Chiesa;

– Perché il Nuovo Testamento o la parte cristiana della Scrittura non fu scritta all’inizio dell’esistenza della Chiesa, e, pertanto, non poteva essere usata come regola di fede dai primi Cristiani;

– Perché ci sono molte cose nella Sacra Scrittura che non possono essere comprese senza la spiegazione data dalla tradizione, e quindi coloro che prendono la Scrittura da sola come la loro regola di fede, disputano costantemente sul suo significato e su ciò a cui devono credere.

D. 563. Come è “Santa” la Chiesa?

R. La Chiesa è “santa” perché il suo fondatore, Gesù Cristo, è Santo; perché insegna una santa dottrina; invita tutti ad una vita santa; e per l’eminente santità di tante migliaia dei suoi figli.

D. 564. In che modo la Chiesa è “Cattolica” o universale?

R. La Chiesa è Cattolica o universale perché sussiste in tutte le epoche, insegna a tutte le nazioni e mantiene tutta la verità.

565. Come dimostrare che la Chiesa “Cattolica” sia universale nel tempo, nei luoghi e nella dottrina.

R. – 1. La Chiesa cattolica è universale nel tempo, poiché come dal tempo degli Apostoli al presente è esistita, così ha sempre insegnato ed operato in ogni epoca;

– È universale nei luoghi, perché ha insegnato in tutto il mondo;

.- È universale nella dottrina, poiché insegna lo stesso ovunque, e le sue dottrine sono adatte a tutte le classi di persone. Ha convertito così tutte le nazioni pagane convertite.

D. 566. Perché la Chiesa usa la lingua latina invece della lingua nazionale dei suoi figli?

R. La Chiesa usa la lingua latina invece della lingua nazionale dei suoi figli:

– Per evitare il pericolo di cambiare qualsiasi parte del suo insegnamento utilizzando lingue diverse;

– Perché tutti i suoi reggenti possano essere perfettamente uniti e compresi nelle loro comunicazioni;

– Onde dimostrare che la Chiesa non è un istituto di una nazione particolare, ma la guida di tutte le nazioni.

D. 567. In che modo la Chiesa è “Apostolica”?

R. La Chiesa è apostolica perché fondata da Cristo sui suoi Apostoli, ed è governata dai loro legittimi successori, e poiché non ha mai cessato, e non cesserà mai di insegnare la loro dottrina.

D. 568. La Chiesa, definendo certe verità, crea così nuove dottrine?

R. La Chiesa, definendo, cioè proclamando certe verità, o articoli di fede, non fa nuove dottrine, ma semplicemente insegna più chiaramente e con maggiore sforzo verità che sono sempre state credute e sostenute dalla Chiesa.

D. 569. Che cosa è allora, l’uso di definire o dichiarare una verità un articolo di fede. se è sempre stato creduto?

R. L’uso di definire o dichiarare una verità un articolo di fede, anche quando è sempre stato creduto, è:

(1) contraddire chiaramente coloro che lo negano e mostrare così falso il loro insegnamento;

(2) Rimuovere ogni dubbio sull’esatto insegnamento della Chiesa e porre fine ad ogni discussione sulla verità definita.

D. 570. In quale Chiesa si trovano questi attributi e segni?

R. Questi attributi e note, o segni si trovano nella sola Chiesa Cattolica Romana.

D. 571. Come si dimostrate che le chiese protestanti non hanno i segni della vera Chiesa?

R. Le Chiese protestanti non hanno i segni della vera Chiesa, perché:

– Non sono “una” né nel governo né nella fede; infatti non hanno un capo principale e professano credenze diverse;

– Non sono sante, perché le loro dottrine sono fondate sull’errore e portano a conseguenze negative;

– Non sono cattoliche o universali nel tempo, nel luogo o nella dottrina. Non sono esistite in tutte le epoche né in tutti i luoghi, e le loro dottrine non si adattano a tutte le classi;

– non sono apostoliche, poiché sono state istituite centinaia di anni dopo gli Apostoli, e non insegnano le dottrine degli Apostoli.

D. 572. Da chi la Chiesa trae vita eterna e autorità infallibile?

R. La Chiesa trae vita eterna e autorità infallibile dallo Spirito Santo, lo Spirito della verità, che dimora con Essa per sempre.

D. 573. Da chi la Chiesa è creata e mantenuta Una, Santa e Cattolica?

R. La Chiesa è creata e mantenuta Una, Santa e Cattolica dallo Spirito Santo, lo spirito di amore e santità, che unisce e santifica i suoi membri in tutto il mondo.

LEZIONE 13 –

SUI SACRAMENTI IN GENERALE

D. 574. Che cos’è un sacramento?

R. Un Sacramento è un segno esteriore istituito da Cristo per dare grazia.

D. 575. Per la sussistenza di un Sacramento, sono sempre necessarie queste tre cose, vale a dire: 1° un segno esteriore visibile, 2° l’istituzione di quel segno da parte di Cristo e 3° il dono della grazia attraverso l’uso di quel segno?

R. Per la sussistenza di un Sacramento sono sempre necessarie queste tre cose, vale a dire: 1. Un segno esteriore o visibile, 2° l’istituzione di quel segno da parte di Cristo, e 3° il dono della grazia mediante l’uso di quel segno; se ne manca anche uno solo di questi tre elementi, non si ottiene alcun Sacramento.

D. 576. Perché la Chiesa usa numerose cerimonie o azioni onde applicare i segni esteriori dei Sacramenti?

R. La Chiesa usa numerose cerimonie o azioni nell’applicare i segni esteriori dei Sacramenti per aumentare la nostra riverenza e la devozione verso i Sacramenti, e per spiegare il loro significato ed i loro effetti.

D. 577. Quanti sacramenti ci sono?

R. Ci sono sette sacramenti: Battesimo, Conferma, Eucaristia, Penitenza, Estrema unzione, Ordini sacri e Matrimonio.

D. 578. Tutti i Sacramenti sono stati istituiti da Nostro Signore?

R. Tutti i Sacramenti sono stati istituiti da Nostro Signore, poiché solo Dio ha il potere di attribuire il dono della grazia all’uso di un segno esteriore visibile. La Chiesa, tuttavia, può istituire le cerimonie da utilizzare per amministrare o dare i Sacramenti.

D. 579. Come sappiamo che ci sono sette sacramenti e non di più o di meno?

R. Sappiamo che ci sono sette sacramenti e non di più o di meno, perché la Chiesa ha sempre insegnato questa verità. Il numero dei sacramenti è una questione di fede e la Chiesa non può essere confusa in questioni di fede.

D. 580. Perché sono stati istituiti i Sacramenti?

R. I Sacramenti sono stati istituiti come mezzi speciali attraverso i quali ricevere la grazia che ci è stata meritata da Cristo. Poiché Cristo è Colui che dà la grazia, Egli ha il diritto di determinare il modo in cui essi debbano essere dati, e chi rifiuta di usare i Sacramenti, non riceverà la grazia di Dio.

D. 581. I Sacramenti ricordano in qualche modo il mezzo con cui il Signore ha meritato le grazie che riceviamo attraverso di essi?

R. I Sacramenti ricordano in molti modi i mezzi con cui il Signore ha meritato le grazie che riceviamo tramite essi. Il Battesimo ricorda la sua profonda umiltà; la Confermazione la sua incessante preghiera; la Santa Eucaristia la sua cura dei bisognosi; la Penitenza la sua vita mortificata; l’Estrema unzione il modello della sua morte; gli Ordini sacri la sua istituzione del sacerdozio e il Matrimonio la sua stretta unione con la Chiesa.

D. 582. Qual è, per esempio, il segno esteriore nel Battesimo e nella Cresima.

R. Il segno esteriore del Battesimo è il versamento dell’acqua e la pronunzia delle parole della formula del battesimo. Il segno esteriore della Confermazione è invece l’unzione con olio, la pronunzia delle parole della Confermazione e l’imposizione delle mani del Vescovo sulla persona che egli conferma.

D. 583. Qual è il senso dei segni esteriori nei Sacramenti?

R. Senza i segni esteriori nei Sacramenti non potremmo sapere quando o con quale effetto la grazia dei Sacramenti entrai nelle nostre anime.

D. 584. Il segno esteriore indica semplicemente che la grazia è stata data, o l’uso del segno esteriore, con la giusta intenzione, dà anche la grazia del Sacramento?

R. Il segno esteriore non è usato solo per indicare che la grazia è stata data, poiché l’uso del segno esteriore con la giusta intenzione dà anche la grazia del Sacramento. Quindi la giusta applicazione del segno esteriore è sempre seguita dal dono della grazia interiore se il Sacramento è amministrato con la giusta intenzione e ricevuto con le giuste disposizioni.

D. 585. Che cosa intendiamo per “giusta intenzione” per l’amministrazione dei Sacramenti?

R. Con la giusta intenzione per l’amministrazione dei Sacramenti intendiamo che chiunque amministri un Sacramento deve avere l’intenzione di fare ciò che Cristo ha inteso quando ha istituito il Sacramento e ciò che la Chiesa intende quando amministra il Sacramento.

D. 586. C’è qualche somiglianza tra la materia usata nel segno esteriore e la grazia data in ogni Sacramento?

R. Esiste una grande somiglianza tra la materia usata nel segno esteriore e la grazia data in ogni Sacramento; infatti, l’acqua è usata per la pulizia: il Battesimo purifica l’anima; l’olio dona forza e luce: la confermazione rafforza e illumina l’anima; il pane e il vino nutrono: la Santa Eucaristia nutre l’anima.

D. 587. Che cosa intendiamo per “materia e forma” dei Sacramenti?

R. Per “materia” dei Sacramenti intendiamo le cose visibili, come l’acqua, l’olio, il pane, il vino, ecc., Usati per i Sacramenti. Per “forma” intendiamo le parole, come ad esempio: “ti battezzo”, “ti confermo”, ecc., usate nel dare o amministrare i Sacramenti.

D. 588. I bisogni dell’anima somigliano ai bisogni del corpo?

R. Certamente, i bisogni dell’anima somigliano ai bisogni del corpo; il corpo infatti deve nascere, essere rafforzato, nutrito, guarito nella malattia, aiutato nell’ora della morte, guidato dall’autorità, avere un luogo in cui dimorare. L’anima è portata nella vita spirituale dal Battesimo; è rafforzato dalla Confermazione; nutrito dalla Santa Eucaristia; guarito dalla Penitenza; aiutato nell’ora della nostra morte dall’Estrema unzione; guidato dai ministri di Dio stabiliti mediante il Sacramento dell’Ordine, e gli viene dato un corpo in cui dimorare per mezzo del Sacramento del Matrimonio.

D. 589. Da cosa i Sacramenti traggono il potere di dare la grazia?

R. I Sacramenti hanno il potere di dare grazia dai meriti di Gesù Cristo.

D. 590. L’effetto dei Sacramenti dipende dalla dignità o dalla indegnità di chi li amministra?

R. L’effetto dei Sacramenti non dipende dalla dignità o dalla indegnità di chi li amministra, ma dai meriti di Gesù Cristo, che li ha istituiti, e dalle degnissime disposizioni di coloro che li ricevono.

D. 591. Quale grazia danno i Sacramenti?

R. Alcuni dei Sacramenti danno la grazia santificante e altri la aumentano nelle nostre anime.

D. 592. Quando un Sacramento dice di dare e quando si dice che aumenta, la grazia nelle nostre anime?

R. Si dice che un Sacramento dona grazia quando non c’è alcuna grazia nell’anima, o in altre parole, quando l’anima è in peccato mortale. Si dice che un Sacramento aumenta la grazia, quando già vi è grazia nell’anima, alla quale ne viene aggiunta altra dal Sacramento ricevuto.

D. 593. Quali sono i Sacramenti che conferiscono la grazia santificante?

R. I Sacramenti che danno la grazia santificante sono il Battesimo e la Penitenza; essi sono chiamati Sacramenti dei morti.

D. 594. Perché il Battesimo e la Penitenza sono chiamati sacramenti dei morti?

R. Il Battesimo e la Penitenza sono chiamati Sacramenti dei morti perché tolgono il peccato, che è la morte dell’anima, e danno la grazia, che ne è invece la vita.

D. 595. Il sacramento della Penitenza può essere ricevuto da chi è già in stato di grazia?

R. Il Sacramento della Penitenza può, essere. e molto spesso è ricevuto, da chi è in uno stato di grazia, e così ricevuto, aumenta – come i Sacramenti dei viventi – la grazia già nell’anima.

D. 596. Quali sono i Sacramenti che aumentano la grazia santificante nella nostra anima?

R. I Sacramenti che aumentano la grazia santificante nelle nostre anime sono: La Confermazione, l’Eucaristia, l’Estrema unzione, gli Ordini sacri e il Matrimonio; e per questo sono chiamati Sacramenti dei viventi.

D 597. Che cosa intendiamo per sacramenti dei morti e sacramenti dei viventi?

– Per Sacramenti dei morti, intendiamo quei Sacramenti che possono essere lecitamente ricevuti quando l’anima è in uno stato di peccato mortale.

– Per Sacramenti del vivente intendiamo quei Sacramenti che possono essere lecitamente ricevuti solo quando l’anima è in uno stato di grazia, cioè libera dal peccato mortale. Vivere e morire non si riferiscono qui alle persone, ma alla condizione delle anime; poiché nessuno dei Sacramenti può essere dato a una persona morta.

D. 598. Perché la Confermazione, la Santa Eucaristia, l’Estrema Unzione, gli Ordini Sacri ed il Matrimonio sono Sacramenti dei viventi?

R. La Confermazione, la Santa Eucaristia, l’Estrema Unzione, gli Ordini sacri e il Matrimonio sono chiamati Sacramenti dei viventi perché coloro che li ricevono degnamente stanno già vivendo la vita di grazia.

D. 599. Quale peccato commette chi riceve i Sacramenti della vita in peccato mortale?

R. Chi riceve i Sacramenti della vita in peccato mortale commette un sacrilegio, che è un grande peccato, perché è l’abuso di una cosa sacra.

D. 600. In quali altri modi, oltre alla ricezione indegna dei Sacramenti, le persone possono commettere un sacrilegio?

R. Oltre alla ricezione indegna dei Sacramenti, le persone possono commettere sacrilegio con l’abuso di una persona, luogo o cosa sacri; per esempio ferendo intenzionalmente una persona consacrata a Dio; rubando o distruggendo una chiesa; usando i vasi sacri dell’Altare per scopi illeciti, ecc.

D. 601. Oltre alla grazia santificante, i Sacramenti danno qualche altra grazia?

R. Oltre alla grazia santificante, i Sacramenti danno un’altra grazia, chiamata grazia sacramentale.

D. 602. Che cos’è la grazia sacramentale?

R. La grazia sacramentale è un aiuto speciale che Dio dà per raggiungere il fine per il quale ha istituito ogni Sacramento.

D. 603. La grazia sacramentale è indipendente dalla grazia santificante data nei Sacramenti?

R. La grazia sacramentale non è indipendente dalla grazia santificante data nei Sacramenti; poiché è la grazia santificante che ci dà diritto agli aiuti speciali – chiamati grazia sacramentale – in ogni Sacramento, ogni qual volta dobbiamo compiere il fine del Sacramento o siamo tentati contro di essa.

D. 604. Si faccia un esempio di come la grazia sacramentale ci aiuti, ad esempio, nella Confermazione e nella Penitenza.

R. – Il fine della Confermazione è quello di rafforzarci nella nostra fede. Quando siamo tentati dal rinnegare la nostra Religione con le parole o con le azioni, ci viene data la grazia sacramentale della Confermazione che ci aiuta ad aggrapparci alla nostra fede ed a professarla con fermezza.

– Il fine della Penitenza è distruggere il peccato reale. Quando siamo tentati nel peccare, ci viene donata la grazia sacramentale della penitenza che ci aiuta a superare la tentazione ed a perseverare nello stato di grazia. La grazia sacramentale in ciascuno degli altri Sacramenti è data nello stesso modo, e ci aiuta a raggiungere il fine per il quale ogni Sacramento è stato istituito e per il quale lo riceviamo.

D. 605. I Sacramenti danno sempre la grazia?

R. I Sacramenti danno sempre grazia, se li riceviamo con le giuste disposizioni.

D. 606. Che cosa intendiamo per “disposizioni giuste” per la ricezione dei Sacramenti?

R. Per giuste disposizioni per la ricezione dei Sacramenti intendiamo i motivi propri e l’adempimento di tutte le condizioni, richieste da Dio e dalla Chiesa, per la degna ricezione dei Sacramenti.

D. 607. Si faccia un esempio delle “disposizioni giuste” per la Penitenza e per la Santa Eucaristia.

R. Le giuste disposizioni per la Penitenza sono:

– Confessare tutti i nostri peccati mortali che sappiamo aver commesso;

– Essere contrititi per essi, e

– Avere la determinazione di non commetterli mai più.

– Le giuste disposizioni per la Santa Eucaristia sono:

– Sapere cosa sia la Santa Eucaristia;

– Essere in uno stato di grazia, e

– salvo casi particolari di malattia – essere digiuni dalla mezzanotte.

D. 608. Possiamo ricevere i Sacramenti più di una volta?

R. Possiamo ricevere i Sacramenti più di una volta, eccetto il Battesimo, la Confermazione e gli Ordini Sacri.

D.609. Perché non possiamo ricevere il Battesimo, la Confermazione e gli Ordini sacri più di una volta?

R. Non possiamo ricevere il Battesimo, la Confermazione e gli Ordini Sacri più di una volta, perché imprimono un carattere nell’anima.

D. 610. Qual è il carattere che questi Sacramenti imprimono nell’anima?

R. Il carattere che questi Sacramenti imprimono nell’anima, è un segno spirituale che rimane per sempre.

D. 611. Questo carattere rimane nell’anima anche dopo la morte?

R. Questo carattere rimane nell’anima anche dopo la morte: ad onore e la gloria di coloro che sono salvati; a vergogna e punizione di coloro che si sono dannati.

D. 612. I sacramenti possono essere dati condizionatamente?

R. I Sacramenti possono essere dati condizionatamente ogni qual volta noi dubitiamo di averli ricevuti in precedenza, o riteniamo che possano essere stati dati in modo invalido.

D. 613. Che cosa intendiamo quando si conferisce un Sacramento in condizioni condizionali?

R. Dare un Sacramento condizionalmente vuol dire che la persona che amministra il Sacramento intende conferirlo solo nel caso in cui non sia già validamente dato o nel caso in cui la persona non avesse avuto le giuste disposizioni per riceverlo, sebbene le disposizioni non possano essere scoperte.

D. 614. Si faccia un esempio di come viene dato condizionalmente un Sacramento.

R. Nel dare il Battesimo, per esempio, condizionatamente – o quel che chiamiamo Battesimo condizionale – il sacerdote, invece di dire assolutamente, come fa nel Battesimo ordinario: “Io ti battezzo”, ecc., Dice: “… Se tu non sei già battezzato, o … se sei capace di essere battezzato, io ti battezzo” ecc., affermando così l’unica condizione sulla quale intende amministrare il Sacramento.

D. 615. Quale dei Sacramenti viene dato più frequentemente in condizioni condizionali?

R. I sacramenti più frequentemente dati condizionatamente sono il Battesimo, la Penitenza e l’Estrema Unzione; perché in alcuni casi è difficile accertare se questi Sacramenti siano stati dati in precedenza o se siano stati dati validamente, o se la persona che li sta per ricevere abbia le giuste disposizioni per riceverli.

D. 616. Si nomini alcune delle circostanze più comuni in cui un prete è obbligato ad amministrare i Sacramenti in modo condizionale.

R. Alcune delle circostanze più comuni in cui un prete è obbligato a somministrare i Sacramenti in modo condizionale sono:

– Quando riceve i convertiti nella Chiesa e non è certo del loro precedente battesimo, deve battezzarli in modo condizionale.

– Quando viene chiamato – come nel caso di incidente o di malattia improvvisa – e dubita se la persona sia viva o già morta, o se debba ricevere i Sacramenti, o debba dare l’assoluzione e amministrare condizionalmente l’Estrema Unzione.

D. 617. Qual è l’uso e l’effetto di dare i Sacramenti in modo condizionale?

R. L’uso di dare i Sacramenti in modo condizionale è che non ci possa essere irriverenza dei Sacramenti nel darli a persone incapaci o indegne di riceverli; e tuttavia nessuno che sia capace o degno possa esserne privato. L’effetto è di fornire il Sacramento dove sia necessario o possa essere dato, e di negarlo dove non sia necessario o non possa essere dato.

D. 618. Qual è la differenza tra i poteri di un Vescovo e quelli di un sacerdote riguardo all’amministrazione dei Sacramenti?

R. La differenza tra i poteri di un Vescovo e quelli di un sacerdote, riguardo all’amministrazione dei Sacramenti, è che un Vescovo può dare tutti i sacramenti, mentre un prete non può dare la Cresima, né gli Ordini sacri.

- 619. Può una persona ricevere tutti i Sacramenti?

- Una persona non può, di regola, ricevere tutti i Sacramenti; perché una donna non può ricevere gli Ordini sacri e ad un uomo che riceve il Sacerdozio è proibito ricevere il Sacramento del Matrimonio.

IL CATECHISMO DI BALTIMORA 3 (V) – Lez. 14-16