DEVOZIONE AL CUORE DI GESÙ – Terzo fine: imitarlo

Terzo fine della divozione al Sacro Cuore di Gesù:

[A. Carmignola, IL SACRO CUORE DI GESU’, S.E.I. Torino, 1920 – Disc. VI]

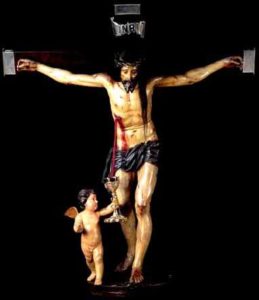

È un fatto innegabile, che in tutti gli uomini è fortissimo l’istinto dell’imitazione, e che d a tutti, più o meno, si coordina la vita agli esempi, che cadono dinanzi agli occhi. Ma con questo istinto di imitazione potrà forse l’uomo darsi ad imitare indifferentemente tutte le altrui azioni, gli altrui portamenti, le altrui qualità morali? No, certamente. La stessa ragione ci dice, che noi non dobbiamo imitare negli altri se non ciò che è bene; anzi ci sprona incessante ad imitare ciò che è miglior bene e, se fosse possibile, ciò che è veramente perfetto. Ma questo dettame della ragione, come ogni altro, in realtà è un dettame di Dio medesimo, perché è Dio colui, che dando agli uomini un’anima ragionevole, vi ha stampato altresì la legge, che la regola e governa ne’ suoi giudizi. E se è Iddio stesso colui, che ci anima all’imitazione del buono, del meglio, del perfetto, non era forse conveniente, che egli ci mettesse innanzi il tipo di perfezione per eccellenza, sopra del quale avessimo a gettare lo sguardo per ricopiarlo in noi? – Or ecco appunto quello che fece Iddio nel mandare in sulla terra il suo divin Figliuolo. Ci presentò in lui il più perfetto modello, ed invitandoci ad imitarlo, disse a ciascun degli uomini: Inspice et fac secundum esemplar, quod tibi monstratum est. (Esod. XXX, 40) Perciocché, come nota S. Basilio, due furono i fini, per cui il Verbo divino si fece uomo: il primo ed il maggiore fu di operare la redenzione del mondo; il secondo di dare agli uomini l’esempio perfetto di ogni virtù. Ma con qual mezzo massimamente Gesù Cristo, Verbo incarnato, adempiendo la volontà del suo celeste Padre, raggiunse pure quaggiù questo secondo fine, di farsi a noi modello di ogni virtù? Col suo Cuore Sacratissimo, perciocché è nel cuore che risiedono le buone qualità morali di una persona. Ed è perciò, che Gesù Cristo, nell’invitarci Egli stesso a ricopiarlo, non ci disse soltanto: Imparate da me, che sono virtuoso; ma disse: Imparate da me, che sono virtuoso di cuore: Discite a me quia mitis sum et humilis corde; (MATT. XI, 29) per farci appunto conoscere, che essendo pel suo Cuore e nel suo Cuore, che ha esercitato perfettamente ogni virtù, è ancora il suo Sacratissimo Cuore, che più propriamente ci offre a ricopiare in noi. Ed ecco il terzo fine, che deve avere la divozione al Sacro Cuore, Se è vero quel che dice S. Agostino, che la vera divozione consiste sopra tutto nell’imitare coloro che onoriamo: Vera devotio imitari quod colimus, e se è giusto l’assioma, che l’amore o trova dei simili o li rende tali: amor aut pares inventi, aut pares facit, non dovremo impiegare tutta la nostra sollecitudine per ricopiare il Sacro Cuore di Gesù in noi e farci a Lui somiglianti più che sia possibile? Sì, o carissimi, per questo appunto la Chiesa così prega Gesù nella festa del Sacro Cuore. « O Signore Gesù, fa che noi ci rivestiamo delle virtù del tuo Cuore…. affinché, conformandoci all’immagine della tua bontà, meritiamo di essere altresì partecipi della tua Redenzione. » E questo sia il tema del presente discorso.

I. — Uno fra gli usi più belli e più utili seguiti dagli uomini è quello di innalzare dei monumenti a coloro, che si segnalarono per il loro ingegno, per il loro valore, per le loro virtù. È bensì vero che talora e massime oggidì, per un’aberrazione incredibile dello spirito umano, i monumenti vengono innalzati anche a coloro che, anziché segnalarsi nelle belle e buone imprese, si resero famosi piuttosto o per i tradimenti, o per le codardie, o per le rapine e benanco per i vizi; ma con tutto questo uso non lascia di essere per se stesso bello e gioevole, sia perché con esso si intende di eternare la memoria degli uomini valorosi, sia perché coi monumenti, quasi pubblici ammonimenti, si intende di ammonire gli uomini a ricopiare ciascuno in sé, per quel che gli spetta, quelle virtù, quel valore, quello spirito, di cui i grandi ci hanno lasciato l’esempio. Or bene, o miei cari, il Sacratissimo Cuore di Gesù può ben riguardarsi come il monumento per eccellenza, che Dio stesso ha innalzato nella sua Chiesa. Questo monumento ricorderà in eterno la carità divina per noi, e per tutti i secoli della vita del mondo ammonirà gli uomini a ricopiare in se stessi non solo questa o quell’altra virtù, ma le virtù tutte senza eccezione di sorta, perciocché Gesù Cristo pel suo Sacratissimo Cuore si mostra a noi ed è veramente modello perfettissimo di ogni virtù. Prima che egli venisse in sulla terra, come bellamente immagina un poeta cristiano, le virtù vagavano pel mondo in cerca di decente abitazione e non la trovavano, perciocché qua e là non si presentavano loro dinanzi, che intelletti ottenebrati e cuori guasti, nei quali non potevano né spandere la loro luce, né accendere la loro fiamma. Così che agitate e vergognose si ritirarono nel deserto, quando una notte udirono risuonare per l’aria questo cantico celestiale: « Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà! » A questo segno conobbero che era nato il Messia; andarono alla sua capanna, si presentarono a Gesù Cristo, e Gesù Cristo le accolse tutte nel suo Cuore, e dal suo Cuore divino prese a mostrarle a tutti gli uomini del mondo, perché, vedendole in Lui, più facilmente si invaghissero di ricopiarle. E così è, non solo in figura poetica, ma in realtà. Nel suo Cuore Sacratissimo Gesù Cristo ci mostra accolte tutte quante le virtù; ci mostra l’amor di Dio, nel quale superò infinitamente tutti i Serafini del Cielo, e l’amor degli uomini, per cui con una generosità suprema si sacrificò per essi. Ci mostra l’umiltà, per mezzo della quale si è abbassato al punto da esinanirsi e prendere la forma di servo; ci mostra l’obbedienza, per cui non solo fu soggetto a Maria ed a Giuseppe pei trent’anni di sua vita privata, ma adempì sempre la volontà del suo divin Padre fino alla morte e morte di croce. Ci mostra la povertà, per cui essendo infinitamente ricco, si fece povero per noi, e volle nascere in una spelonca, e volle vivere guadagnandosi il pane col sudore della fronte, e volle esser privo di un tetto, sotto il quale ricoverarsi a posare la testa, e volle morire ignudo sulla croce. Nel suo Sacratissimo Cuore ci mostra la purità, per cui volle nascere da Madre purissima, volle avere per custode un castissimo uomo, e per precursore un martire di purità, ed alle anime pure mostrare la sua predilezione. Ci mostra la pazienza, per cui, come agnello che non bela sotto le forbici di chi lo tosa, sopportò nel modo più eroico tutte le atrocissime pene della sua Passione; ci mostra la mansuetudine, per cui non solo non odiò mai i suoi nemici, ma li amò sempre, fece sempre loro del bene, pregò per essi sulla croce il suo celeste Padre a volerli perdonare. Ci mostra la sua misericordia, per cui i peccatori, respinti dagli uomini, trovavano in Lui un’accoglienza festosa ed un sincero rifugio. Ci mostra il suo zelo per la gloria di Dio, la sua rettitudine d’intenzione, il suo spirito di vigilanza, di preghiera e di mortificazione, ci mostra insomma tutte le virtù, e nel grado più perfetto. Sì, nel grado più perfetto. Noi abbiamo un bel leggere la vita dei più grandi santi, che spinsero le loro virtù sino al più ammirabile eroismo, ma non troveremo mai in alcun di essi una santità sì elevata e sì perfetta come quella di Gesù Cristo. L’apostolo ed evangelista S. Giovanni ci dice che il Vangelo non è altro che un compendio brevissimo della vita di Cristo e degli atti suoi; di modo che è certo che non tutti i tratti di virtù da Cristo compiuti ci sono manifestati. Ma quando pure nel Vangelo tutto fosse narrato, non ci sarebbe tuttavia possibile mai di penetrare nel santuario del Cuore di Cristo per intravedere, non che comprendere, la sublimità e perfezione, a cui elevossi ogni sua virtù. Quindi è che a differenza degli stessi più grandi santi, nella cui vita vi hanno dei momenti in cui, se la virtù non vien meno, tuttavia appena appena arriva ad essere tale, in Gesù Cristo invece tutte le virtù, senza eccezione di sorta, anche le più ardue, toccano sempre, senza menomo sforzo, l’ultimo apice. – E queste virtù le mostra a noi, di qualsiasi età, stato e condizione, perché anche qui in Gesù Cristo, oh quale differenza dai santi! Benché essi in generale abbiano avute tutte le virtù, non di meno negli uni spiccò di più questa, negli altri quella. In questo santo si ammira di più lo spirito di contemplazione e di preghiera, in quello invece più si ammira lo spirito di slancio e di operosità cristiana; in questo splende maggiormente l’umile e cieca obbedienza, in quello splende invece maggiormente una santa fierezza e uno zelo ardente; in questo il carattere dominante è la dolcezza e la semplicità dei modi, in quello il carattere dominante è invece il rigore delle penitenze e l’austerità della vita. Insomma ciascuno dei santi svolge il meglio delle sue forze in questa o in quell’altra virtù, per la quale grandeggia, manifestando ad un tempo stesso essere impossibile all’umana debolezza esercitarle tutte ad un tempo stesso nello stesso grado di perfezione. Gesù invece non così; Egli tutte, senza eccezione di sorta, tutte le virtù die come Uomo-Dio poteva esercitare, le ha esercitate tutte nel modo più eroico, ragione per cui Egli è modello di tutti, modello sovrano, che a tutti si addice. È modello ai sacerdoti, perché Egli è sacerdote per eccellenza secondo l’ordine di Melchisedech, che offerse a Dio il sacrifìcio di se stesso, e di sacerdote esercitò tutti gli altri uffici, predicando con zelo il suo Vangelo e diffondendo nei cuori degli uomini l’abbondanza della sua grazia. È modello ai coniugati, perché congiunto in mistiche nozze alla sua sposa, la Chiesa, la amò di un amor puro e santo e con tale generosità da versare il sangue per lei, per renderla bella, splendida, senza macchia alcuna. È modello ai padri e alle madri di famiglia, perché è egli che ha generato gli uomini alla vera vita morendo per essi, è egli che col latte della sua dottrina e col cibo dei suoi Sacramenti ha nutrito e fatto crescere noi, suoi figliuoli, è Egli che ha paragonato il suo Cuore a quello di un padre e di una madre. È modello dei figliuoli, perché Figlio del divin Padre da tutta l’eternità ha voluto essere figlio di Maria nel tempo, e come figlio affettuoso si diportò sempre, sia col suo Celeste Padre, sia con la sua Madre divina, e persino con colui, che di padre non gli teneva che le veci. È modello ai giovani e modello ai vecchi, modello ai ricchi e modello ai poveri, modello ai dotti e modello agli idioti, modello ai grandi e modello ai piccoli, modello ai re e modello ai sudditi, modello ai lieti e modello agli afflitti, modello ai giusti e modello persino ai peccatori, perciocché Egli, che non conobbe il peccato, si pose addosso i peccati di tutti gli uomini, ed espiandoli coi meriti della sua passione e morte, indicò anche ai peccatori la via che debbono seguire per riconciliarsi con Dio; insomma egli non è un modello soltanto, ma è il modello per eccellenza, il modello unico, il supremo, il perfettissimo modello di tutti. O Cuore Sacratissimo di Gesù, o scuola, o cattedra di sapienza divina, dove per mezzo dell’esempio si insegnano agli uomini tutte quante le virtù, come non ci appresseremo a voi, per studiarle, per impararle, per ricopiarle in noi? in noi massimamente che intendiamo essere i vostri devoti?

II. — E questo è propriamente il nostro assoluto dovere. Udite. Un giorno si presentarono dal divin Redentore alcuni discepoli dei farisei, da loro appositamente spediti, nella folle speranza di poterlo cogliere in parole. Costoro adunque maliziosamente si fecero ad interrogare Gesù Cristo, dicendo: Maestro, dinne un po’: è egli lecito o no di pagare il tributo a Cesare? Essi pensavano: Se egli dice di sì, noi abbiamo argomento per metterlo in odio presso la moltitudine, che così di mala voglia paga il tributo; e se dice di no, noi avremo il pretesto di accusarlo dinanzi ai Romani, ai quali si paga il tributo. Ma il divin Redentore, conosciuta la malizia del loro cuore: ipocriti, rispose, perché mi tentate? Mostratemi una moneta del tributo; di chi è V immagine e l’iscrizione che v’è sopra? Di Cesare, risposero allora quei discepoli de’ farisei. Dunque, soggiunse il Redentore, rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio: Reddite ergo Cæsari quæ sunt Cæsaris, Deo quæ sunt Dei. ( MATT. XXVIII, 15-22) Stupenda risposta, colla quale Gesù Cristo, non solo fece ammutolire i suoi nemici, ma per mezzo della quale diede pure a noi una grande lezione. Noi, o carissimi, per grazia di Dio siamo Cristiani. E ciò che ci rese Cristiani è il Santo Battesimo, il quale ha impresso sull’anima nostra il carattere, l’immagine di Gesù Cristo, dal quale appunto prendiamo il nome. Ed oh! Abbiamo noi già riflettuto abbastanza a questo benefizio immenso che Iddio ci ha fatto a preferenza di tanti altri uomini? Coloro, i quali ancor « giacciono tra le tenebre e le ombre di morte » giacciono anche ora nell’abbrutimento e nella barbarie. Quell’idolatria, che prima della venuta di Gesù Cristo avviliva la maggior parte degli uomini nelle più stupide ed immorali superstizioni, continua oggidì ad avvilire tanti poveri selvaggi, ed altri che non sono più selvaggi, no, ma restano tuttavia nell’ultimo gradino della civiltà, quali ad esempio i Musulmani ed i Buddisti. Quei costumi così corrotti, in cui gli uomini prima di Gesù Cristo vivevano, a mo’ delle bestie, sono gli stessi costumi, che lì disonorano oggidì, perciocché anche oggidì, dove non risplendette il Vangelo, non vi ha che la schiavitù orribile dei sensi, l’appagamento più animalesco delle passioni e degli istinti della carne. Quella cecità, che prima di Gesù Cristo travagliava gli umani intelletti è la cecità medesima, che pur presentemente rimane fra tanti popoli, facendo loro scambiare il vizio con la virtù e la virtù col vizio, e mantenendo in loro una moltitudine infinita di errori riguardo alla loro origine, alla loro natura ed al loro fine. Noi invece siamo nati in paesi cristiani, noi abbiamo ricevuto il Battesimo, e col Battesimo la fede cristiana, e con la fede cristiana la verità, che ci illumina e che ci guida, la forza che ci anima e ci sostiene, l’adozione di figli di Dio, che ci rende fratelli di Gesù Cristo e ci abilita a diventare suoi coeredi del cielo. Oh! benefizio immenso, che è mai questo! Come non benedire le mille volte quell’anno, quel mese, quel giorno, quell’ora, quel punto, in cui ci avvenne di nascere in terra cristiana e di ricevere, per mano del sacro ministro, su questa nostra fronte quelle acque, che salgono a vita eterna, su queste labbra il sale della vera sapienza, e su questo petto l’unzione dei santi crismi? E qual merito vi era in noi, perché a preferenza di tanti milioni di altri uomini, risplendesse a noi la luce di Dio? Ah! non per altro, dice S. Paolo, non per altro noi fummo chiamati alla vera fede, che pel proposito di Dio, e per la grazia che ci fu data in Gesù Cristo! – Or bene se per la bontà immensa di Dio e per la grazia di Gesù, Cristo noi fummo fatti Cristiani, e se con l’essere stati fatti cristiani noi abbiamo il nome da Gesù Cristo, e di Gesù Cristo portiamo scolpita sull’anima la immagine, di chi siamo noi? a chi dobbiamo appartenere adesso e per sempre? Gesù ce lo ha fatto abbastanza chiaramente intendere con quel suo: Date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Noi siamo dello stesso Gesù Cristo, del quale portiamo il nome e l’immagine, e dobbiamo appartenere perciò a Lui, a Lui solo, adesso e per sempre. Ma noi ci sbaglieremmo assai, se credessimo, che bastasse a questo fine di avere il nome ed il carattere di Cristiani. Ah! non ostante questo nome e questo carattere potrebbe accadere pur troppo che al termine della vita, presentandoci al tribunale di Gesù Cristo, ci intendessimo a dire da Lui: Nescio vos; non vi conosco! Per poter appartenere a Gesù Cristo adesso e per sempre è necessario, che noi al nome di cristiano facciamo rispondere i fatti. I Cristiani, ha detto S. Bernardo, ricevettero il nome da Cristo, ma è pregio dell’opera che siccome furono eredi del nome, lo siano ancora della santità. Bisogna che noi medesimi attendiamo a manifestare in noi, nei nostri pensieri, nei nostri affetti, nei nostri desideri, nelle nostre parole, nelle nostre opere la vita di Gesù: Vita Iesu manifestetur in corporibus vestris; (II Cor. IV, 10) bisogna in somma che ci sforziamo di renderci pienamente conformi a Gesù Cristo, seguendo le sue vestigia, imitando i suoi esempi. Perciocché dice S. Paolo: coloro che Iddio ha preveduti con la sua prescienza eterna dover essere nel novero degli eletti, li ha pure predestinati ad essere conformi all’immagine del suo divin Figliuolo: Quos præscivit, et prædestinavit conformes fieri imagini Filii sui. (Rom, VIII, 29) Ed è per tal guisa appunto che si sono formati i Santi. Si son formati gli Apostoli, che in Gesù Cristo imitarono lo zelo per la salute delle anime e la vita di sacrifizio; si son formati i martiri, che in Gesù Cristo imitarono il coraggio più eroico nell’affrontare la morte per la più santa causa; si son formati i penitenti, che in Gesù imitarono la vita di sofferenza e di mortificazione; si son formati i vergini, che in Gesù imitarono la purità più sublime; si son formati i santi Pontefici, che da Gesù imitarono l’amore per il gregge: si sono formati i santi confessori che in Gesù imitarono il disprezzo dei beni mondani e il desiderio delle cose celesti; si sono formati i santi re, che in Gesù imitarono l’umiltà nella gloria e l’abbassamento nella grandezza; si sono formati insomma tutti i santi, perché, studiando attentamente la loro vita, dobbiamo riconoscere. che sebbene non abbiano potuto imitare in tutto e a perfezione Gesù Cristo, perché ciò non è affatto possibile, ricopiarono tuttavia in se stessi più splendidamente non pochi tratti della sua fisionomia divina. – L’imitazione adunque delle virtù del Cuore Sacratissimo di Gesù Cristo è per tutti gli uomini indispensabile a salute. E tale imitazione, aggiungono i Santi Padri e i Dottori della Chiesa, ha da essere così fedele, che il Cristiano appaia come un altro Gesù Cristo: Christianus alter Christus; perché indarno, dice S. Bernardo, si può credere Cristiano colui, che non segue più che gli è possibile Gesù Cristo; e non assomigliandosi a Lui ne deve temere la punizione. – Epperò notate qui, o carissimi, quanti vi sono tra gli stessi Cristiani, che a questo riguardo da per se stessi stoltamente si ingannano! Perciocché molti vi hanno, che si credono essere seguaci di Gesù Cristo e conseguire un dì l’eterna salute, solo perché hanno ricevuto il battesimo, e credono così in generale ed in confuso alle verità della fede, cui associano molti errori, è fanno qualche volta alcuna di quelle cose che la fede impone. Ma in costoro dov’è l’umiltà e la mansuetudine? dov’è la purezza della vita e il distacco dai beni della terra? dov’è la preghiera e la mortificazione cristiana? dov’è la pazienza e la conformità ai voleri divini? dove sono in somma tutte le altre virtù di Gesù Cristo? Ah! che in costoro di Cristiano non v’è altro pur troppo che il nome, perché, come die S. Agostino, christiani vocantur, et in rebus christiani non inveniuntur. E che importa per costoro il chiamarsi, e ben anche il vantarsi tali, se manca in essi la conformità all’immagine di Gesù Cristo? anzi vi ha in essi la conformità al nemico, all’odiatore di Gesù Cristo, a satana e ne portano sull’anima la fisionomia! quella fisionomia, che con tanta verità ed energia S. Giovanni ha chiamato il carattere della bestia, characterem bestiæ! Perciocché, o carissimi, è questo purtroppo che accade nel Cristiano, allorché non si studia di diventare simile a Gesù Cristo con l’imitare le sue virtù; egli, per contrario, anche non pensandovi, divien simile al demonio, di cui segue le vestigia a preferenza di quelle di Gesù Cristo. Avviane in lui una trasformazione somigliante a quella del superbo Nabucco. Costui volendo essere come Dio, fu da Dio terribilmente punito e da uomo tramutato in fiera. Un dì, passeggiando nella sua corte, guardava i grandi veroni, i giardini pensili, le torri superbe, tutte le magnificenze, che si presentavano ai suoi sguardi, e il suo cuore si gonfiava e la sua anima si esaltava orgogliosa. « Non. è forse questa, diceva egli, la gran Babilonia che io ho costrutto nella pienezza della mia forza e nello splendore della mia gloria? » Egli parlava ancora, quando si udì una voce dal cielo, la quale diceva: « O re, ecco ciò che t’annunzio: il tuo regno è sul finire. Tu sarai scacciato dalla società degli uomini, tu abiterai colle bestie della terra e come il bue tu mangerai l’erba dei campi. » Ed ecco che all’improvviso gli si mutarono le forme della persona, gli si allungarono i peli, gli crebbero le unghie, e divenuto qual bestia, cacciato dalla reggia, fu costretto a pascersi di fieno come il bue. Il somigliante accade, se non nel corpo, nell’anima del Cristiano, che non intende trasformarsi in Gesù Cristo; lasciando di diventar simile a Lui, a cagione dell’abbandono di Dio e delle colpe e dei vizi, a cui si dà in preda, diventa simile non solo ad una bestia, ma alla bestia per eccellenza, come è chiamato satana nelle Sacre Scritture. Or bene se tanto assoluto è per ogni cristiano l’obbligo di imitare le virtù del Cuore di Gesù Cristo, e tanto grave è la disgrazia che incorre chi non adempie quest’obbligo, i veri devoti del Sacratissimo Cuore non dovranno attendere sopra tutti gli altri ad adempirlo? Oh! senza dubbio è a loro massimamente, che Gesù Cristo, come un giorno a’ suoi Apostoli, dice: Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis; (Io. XIII, 15) Io vi ho dato l’esempio, affinché voi facciate come ho fatto Io. Si quis vult post me venire, sequatur me. ( MATTH. XVI, 2 4 ) Chi vuol venire dietro a me, chi vuol essere tra i miei amici, chi vuol amare e stimare davvero il mio Cuore divino, ne imiti le virtù.

III. — Se non che parmi di intendere taluni di voi a dire: Ma come? noi, cristiani, noi, sopra tutto, devoti del S. Cuore di Gesù, dobbiamo imitarlo? Ed è ciò possibile all’uomo, anche più elevato? Non si tratta forse di un modello troppo sublime? Miei cari, io rispondo subito, voi credete adunque che Gesù vi comandi l’impossibile? Vi comanda Egli forse, che lo imitiate in quelle opere che più lo manifestano Dio? Vi comanda Egli di fabbricare il mondo? di operare dei miracoli? di guarire gli infermi? d’illuminare i ciechi? di far risuscitare i morti? Oh no certamente! Lo sfoggio e la pompa della divinità Gesù Cristo non la chiede da voi, che sa essere miserabili creature: egli vi chiede che lo imitiate nella dolcezza, nell’umiltà, nella pazienza, nella misericordia, nella carità, nella purezza, nelle sue virtù insomma e non nella sua gloria. E queste virtù, sempre che voi ne abbiate una vera volontà, non potete ricopiarle? Ditelo, in verità, come non vi sarebbe possibile essere dolci, essere umili, essere pazienti, essere casti, essere amanti di Dio e del vostro prossimo? – Tuttavia è certo, che tutti i nostri sforzi per imitare le virtù del Cuore Sacratissimo di Gesù sarebbero vani, se noi non fossimo aiutati dalla grazia di Dio. Ma ecco lo stesso Santissimo Cuore venire in nostro soccorso, e meritarci e darci con abbondanza questa divina grazia. Gesù Cristo, in quanto Dio, è la sorgente di ogni grazia; ma anche in quanto uomo ha sulla grazia un potere sovrano. Perciocché, se come Dio Egli dà alle sue opere, ai suoi patimenti, alle sue parole, ai suoi sospiri, a’ suoi palpiti un valore infinito, è tuttavia come uomo, cogli atti liberi e santi della sua umanità, che Egli ha compiute tutte queste opere meritorie. Iddio pertanto ricompensando nell’umanità di Gesù Cristo i suoi meriti di valore infinito, ha riversato nel suo Cuore un cumulo infinito di grazie. E questo Cuore ridondante della grazia di Dio, non la riverserà alla sua volta sopra quanti vi si accostano con la loro divozione? Oh sì, è a questa fonte divina, che attingeremo con gaudio l’acqua salutare della grazia di Dio: Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris; (Is. XII, 3) è dalla pienezza di Lui, che tutti riceveremo l’aiuto necessario a ricopiarlo: De plenitudine eius nos omnes accepimus. (Io. I, 16) Lo stesso Gesù ci ha appreso questa confortante verità con la più bella similitudine: « Io sono, egli disse, la vera vite; rimanete in me ed io rimarrò in voi. E come il tralcio non può dare alcun frutto da se stesso, se non rimane congiunto alla vite, così sarà di voi, se non rimarrete in me. » (Io. XV, 1-4) Dal Cuore adunque di Gesù Cristo, per ragione della Divinità, sorgente di tutte le grazie, e per ragione dell’umanità riempiuto da Dio della pienezza delle grazie, si trasfonderà in noi tutti quell’umore vivifico, che ci renderà non solo possibile, ma facile eziandio la imitazione delle sue virtù. Perciocché, se, come insegnano i santi dottori, la pienezza della grazia, che è in Gesù Cristo, è la causa meritoria di tutte le grazie date agli uomini ed agli Angeli stessi del paradiso, e con queste grazie i Patriarchi, i Profeti dell’antica legge, e nella legge nuova gli Apostoli, i Martiri, i Confessori, i Vergini e i Santi tutti poterono imitare con facilità le virtù del divino modello; per mezzo di tali grazie ciò sarà facile anche a noi, ed anche noi potremo ripetere con l’Apostolo: Omnia possum in eo, qui me confortat: (Phil. IV, 13), io posso tutto nel Cuore di Gesù, che mi riconforta. Ma oltreché il Sacro Cuore con l’abbondanza delle sue grazie, noi ancora con due altri mezzi potremo facilitarci la grande opera della sua imitazione, e sono l’amore e lo studio di questo Cuore Santissimo. Come il fiore spunta dallo stelo, così l’imitazione nasce dall’amore, perché come mai amare taluno ardentemente e non studiarci di renderci a Lui conformi? E così amando il Sacro Cuore di un amore ardente, sarà sempre più viva in noi la brama di farci simili a Lui. Se Gesù è amato, dice l’Apostolo, sarà pure imitato. Parimenti se praticando la esortazione di S. Paolo: Considerate Jesum: (Hebr. III, 1) fatevi a ben studiare Gesù; e quella di S. Pietro: Crescite in cognitione Domini nostri Salvatoris Jesn Christi: (II Piet., III, 18) Crescete nella cognizione di nostro Signor Gesù Cristo; per mezzo della parola di Dio, dello studio del Vangelo, delle sante letture e considerazioni, noi verremo a conoscere gli ammirabili esempi di Gesù Cristo, tanto più ci sentiremo animati di imitarlo. E non è forse la cognizione degli altrui esempi, massime degli uomini illustri, che ci è sprone efficacissimo ad azioni lodevoli, benché ardue? Il soldato allora si accende nella battaglia, quando con la vista conosce il coraggio del capitano. Così accadde appunto ai soldati di Gedeone; vedendo lui scagliarsi animoso contro i nemici, deposta la timidità, da cui erano stati invasi alla vista delle numerose schiere avversarie, si lanciarono ancor essi a combattere come leoni e le misero in rotta. •sì ancora avvenne ai soldati di Giuda Maccabeo. Nell’in seguire i nemici, incontratisi improvvisamente in un grosso torrente, già si arrestavano per la paura di affogare tragittandolo. Ma avendo visto il fortissimo Giuda pungere il suo cavallo, lanciarlo nelle acque e quasi in un attimo trovarsi dalla sponda opposta, tutti ne seguirono tosto l’esempio. Or ecco ciò che accadrà pure a noi; dalla maggior conoscenza del Cuore di Gesù Cristo noi saremo fortemente eccitati a ricopiarlo in noi medesimi. – Coraggio adunque: il Sacro Cuore di Gesù, modello perfettissimo di tutte le virtù ci si pone innanzi come l’ideale, a cui, come Cristiani e devoti suoi, dobbiamo aspirare di pervenire. La grazia per conseguire questo gran fine non ci verrà meno. Nell’amore e nello studio di questo Cuore Santissimo accendiamoci ognor più dal desiderio di riprodurlo in noi, ed allora potremo essere certi, che questo Cuore istesso, dopo di essere stato il nostro modello di vita, sarà il nostro premio e il nostro gaudio in cielo. Sì, o Cuore Sacratissimo di Gesù, questo sarà d’ora innanzi il nostro sommo ed unico impegno, renderci simili a Voi più che sia possibile, ricopiando nel cuor nostro le vostre splendide virtù. Ma deh! riguardando voi alla debolezza nostra, degnatevi di venire in nostro aiuto. Nella vostra infinita misericordia state a noi vicino in tutti gli istanti del vivere nostro e fateci sentire la vostra dolcissima presenza, affinché siamo animati a mirarvi e a ricopiarvi. Fate, insomma, che ci vestiamo delle vostre virtù, e ci accendiamo dei vostri affetti, affinché meritiamo di renderci conformi all’immagine della bontà vostra e di essere partecipi della vostra Redenzione.