DOMENICA VII dopo PENTECOSTE (2019)

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Ps XLVI:2. Omnes gentes, pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis.[O popoli tutti, applaudite: lodate Iddio con voce di giubilo.]

Ps XLVI: 3 Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis: Rex magnus super omnem terram. [Poiché il Signore è l’Altissimo, il Terribile, il sommo Re, potente su tutta la terra.] Omnes gentes, pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis. [O popoli tutti, applaudite: lodate Iddio con voce di giubilo.]

Oratio

Orémus. Deus, cujus providéntia in sui dispositióne non fállitur: te súpplices exorámus; ut nóxia cuncta submóveas, et ómnia nobis profutúra concédas. [O Dio, la cui provvidenza non fallisce mai nelle sue disposizioni, Ti supplichiamo di allontanare da noi quanto ci nuoce, e di concederci quanto ci giova.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános. Rom VI : 19-23

“Fratres: Humánum dico, propter infirmitátem carnis vestræ: sicut enim exhibuístis membra vestra servíre immundítiæ et iniquitáti ad iniquitátem, ita nunc exhibéte membra vestra servíre justítiæ in sanctificatiónem. Cum enim servi essétis peccáti, líberi fuístis justítiæ. Quem ergo fructum habuístis tunc in illis, in quibus nunc erubéscitis? Nam finis illórum mors est. Nunc vero liberáti a peccáto, servi autem facti Deo, habétis fructum vestrum in sanctificatiónem, finem vero vitam ætérnam. Stipéndia enim peccáti mors. Grátia autem Dei vita ætérna, in Christo Jesu, Dómino nostro”.

Omelia I

[A. Castellazzi: La scuola degli Apostoli – Sc. Tip. Vescov. Artigianelli, Pavia, 1920]

IL PECCATO

“Fratelli: Parlo in modo umano, a motivo della debolezza della vostra carne. Come deste le vostre membra al servizio dell’immondezza e dell’iniquità per commettere l’iniquità; così ora date le vostre membra al servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate servi del peccato, eravate liberi rispetto alla giustizia. Ma qual frutto aveste allora da quelle cose, delle quali adesso arrossite? Giacché il loro termine è la morte. Ma adesso, affrancati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per vostro frutto la santificazione e per termine la vita eterna. Perché la paga del peccato è la morte, ma il dono grazioso di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore… “ (Rom. VI, 19-23).

L’Epistola è un brano della Lettera ai Romani. Il Cristiano, liberatosi con l’aiuto di Dio dalla servitù del peccato, è passato a servire la giustizia. Sarebbe un controsenso, se tornasse ancora al peccato. Egli deve continuare nella giustizia a servir Dio con altrettanto zelo, con quanto prima ha servito al peccato. Quand’era schiavo del peccato, commetteva azioni di cui ora deve arrossire, le quali avevano per termine la morte spirituale, che è la paga del peccato. Ora, invece, lontano dal peccato, fatto servo di Dio, deve, con la grazia di Lui, compiere buone opere, che conducano alla vita eterna. Questo brano ci porge occasione di parlare del peccato, il quale:

1. È una dura servitù,

2. Che ci riempie di confusione

3. E ci conduce alla eterna rovina.

1.

Quando eravate servi del peccato, eravate liberi rispetto alla giustizia. Eravate da essa lontani, esenti dal suo giogo. Se il vostro padrone era il peccato, non potevate attendere alle opere della giustizia. Chi vive schiavo del peccato, non è libero di far quel che vuole; ma deve fare la volontà del padrone che odia la giustizia, e impedisce che i suoi servi, attendendo alle opere della giustizia, procurino la propria santificazione. L’Apostolo parla a coloro che avevano cessato di esser servi del peccato,e che, aiutati dalla grazia di Dio. attendevano alla propria santificazione. Anche noi nel Battesimo siamo stati affrancati dal peccato; ma non saremmo per avventura ritornati sotto il suo giogo, invece di attendere alla nostra santificazione! Pensiamo un po’ quanto sia deplorevole la condizione di chi è schiavo. Il cuore ci si commuove quando leggiamo di tanti nostri fratelli, che nei paesi barbari vengono catturati, venduti, comperati come schiavi. Approviamo l’opera di coloro che si adoperano per togliere o ridurre questa piaga; lodiamo i governi energici che, con il loro intervento, troncano questo turpe mercato. Ma una schiavitù da compiangersi anche maggiormente, è la schiavitù del peccato. «Chi commette il peccato è schiavo del peccato». (Giov. VIII, 34). – Si comprende che uno schiavo preferisca a un padrone crudele un padrone che abbia sentimenti di umanità. Quando si commette il peccato, invece avviene precisamente il contrario. Si abbandona Dio, bontà infinita, che non lascia senza ricompensa il più piccolo sacrificio fatto per lui, e si va a servire un tiranno inesorabile. – Il suo primo atto è quello di spogliarci di tutti i beni spirituali. Di tante lotte sostenute, di tante privazioni, di tanti sacrifici, che cosa rimane, per la vita eterna? – Il peccatore si è incontrato in un ladrone che lo ha spogliato di tutti i meriti che s’era acquistati servendo Dio, quend’era nella sua grazia. Avutici in suo potere, non ci lascia un momento di tregua. Comanda sempre. Se, caduto una volta in peccato, l’uomo non cerca, con l’aiuto di Dio, di sottrarsene subito al grave giogo, presto cadrà di nuovo. Commetterà un altro peccato, quasi per far dimenticare il primo; se ne aggiungeranno altri; si formerà l’abitudine; e, fatta l’abitudine, la servitù è completa. Non farà neppur più il tentativo di rompere i legami che l’avvolgono: «Purtroppo resterà schiavo delle sue passioni e stretto nelle catene dei suoi peccati» (Prov. V, 22.). – Come non gli bastasse, poi, un tiranno solo, il peccatore si cerca tanti tiranni quante sono le passioni a cui cede. Egli sarà schiavo della superbia, dell’avarizia, della gola, della lussuria, dell’empietà ecc.: tutti padroni che, messe una volta le catene al piede del loro schiavo, son decisi a non levarle più. «Quanti sono i peccati, quanti sono i vizi, altrettanti sono i tiranni» (S. Ambrogio. In Ps. CXVIII Serm. 20, 50. 1). –

2

S. Paolo si domanda: Ma qual frutto aveste allora da quelle cose, delle quali adesso arrossite?Nella domanda è inclusa la risposta: Il frutto avuto fu la confusione. Si allude specialmente ai peccati impuri, ma vale per qualunque peccato. Qualunque peccatore, dopo la sua conversione, considerando qual era il suo stato durante la vita di peccato, non può sottrarsi a un certo smarrimento d’animo, vedendo a quale punto si era degradato. Dio ha dato all’uomo la ragione, con cui possa governare tutte le sue facoltà. Quando invece di governare, lascia che prendano sopravvento dalle passioni, la ragione è come sbalzata dal suo trono; l’uomo perde la sua dignità, e scende al livello degli esseri irragionevoli, «che non hanno né il giudizio con cui giudicare e governarsi, né lo strumento del giudizio, la ragione» (S. Bernardo – In Cant. Serm. 81. 6). Dio rimproverò amaramente Israele : «Il mio popolo sostituì la sua gloria con un idolo (Ger. II, 11). Chi offende Dio si prostra innanzi all’idolo mostruoso del peccato. La disillusione segue necessariamente, e sempre, il peccato. «Ogni peccato ha questo: prima che si commetta ha un certo qual piacere; commesso che sia, il piacere cessa e inaridisce: vi subentra il dolore e la tristezza » (S. Giov. Grisost. In Epist. ad Thim. Hom. 2, 3). E quanto più uno si sforza di trovar soddisfazione nel peccato, tanto più si sente oppresso dal dolore e dalla tristezza. Nonostante tutta l’apparenza esterna: allegria, divertimenti, piaceri, ricchezze, onori, il peccatore è nella più stretta miseria spirituale. Nonostante i frizzi, l’ostentato disprezzo, il compatimento per coloro che servono Dio, egli gli invidia. Essi godono un bene che manca a lui: la serenità dello spirito. Il nostro cuore è fatto per Dio, e i piaceri di quaggiù non possono appagarlo. L’anima si trova a posto quando è con Dio: lontana da Lui, non c’è che lo smarrimento, l’angoscia, la confusione.

3.

Non solo le azioni peccaminose ci rendono infelici in questa vita; esse ci conducono all’eterna dannazione, giacché il loro termine è la morte. Questo è il soldo che il peccato paga ai suoi seguaci per il servizio prestato. «La via dei peccatori — dice S. Agostino — ti piace perché è larga, e molti vi camminano: tu ne vedi la larghezza, ma non ne vedi il termine. Dove essa finisce, sta il precipizio; essa conduce in fondo a un baratro: quivi finiscono quelli che spaziano allegramente in questa via» (En. in Ps. CXLV, 19). Chi comincia male, finisce peggio. Ai nostri giorni hanno preso grande sviluppo le escursioni in montagna. Sono comitive, più o meno numerose, che togliendosi dalla vita agitata e dall’afa della città, vanno a respirare l’aria libera e a godere lo spettacolo della natura. Come sono allegre, chiassose alla partenza! Come fanno pompa del loro sacco e della loro piccozza! Ma non è sempre così al ritorno. Non di rado la salita è troncata a metà. Alcuni s’affrettano a casa, con l’angoscia nel cuore, a portare alla madre, alla sorella, alla sposa d’uno dei gitanti una triste notizia: « È precipitato in un burrone!» Altri rimangono sul posto come impietriti, o vanno in cerca, di coraggiosi alpigiani che, affidati alle corde, scendano nel precipizio a rintracciare e a riportare il cadavere dello scomparso. Quante volte la morte assale, lungo il cammino incompiuto, il peccatore nella sua spensieratezza, e lo precipita nel baratro dell’inferno! E da quel baratro nessuno lo toglierà più. «Chi vuol passare da qui a voi non lo può» (Luc. XVI, 26), dice Abramo, invocato dal ricco epulone. Laggiù in quel baratro non ci sarà la pace e la tranquillità, che regna nei burroni delle montagne. Laggiù ci sarà il rimorso, lo strazio d’ogni pena, la lontananza da Dio. Se noi quaggiù perdiamo un amico, ne possiamo trovare un altro, forse migliore del primo. Ma Dio, non si può sostituire ; né il dolore della sua perdita può venir lenito dal tempo. La stessa pena che si soffre, parla della potenza e della giustizia di Lui. Nuovi ricordi, nuove distrazioni non ce lo potranno far dimenticare. Quale pena! Essere creati per amar Dio, per goder Dio, e dover starsene lontani per sempre, sotto i colpi della sua giustizia punitrice. Il padre Giovanni Mazzucconi, primo missionario e martire della Melanesia, trovandosi, da fanciullo, in collegio, vide un compagno commettere una grave mancanza contro di un altro. Diede in un pianto dirotto. Uno gli si accostò e gli fece la domanda: «Perché piangi ?» — «Piango — rispose — perché quello ha peccato» (Cenni sul sacerdote Giovanni Mazzucconi. Milano .1857, pagina 11). Se si considerasse sul serio la bruttezza e le conseguenze del peccato, ci sarebbe veramente da piangere. Ma, purtroppo, non si considera la malizia e la bruttezza del peccato prima di commetterlo, e non la si considera, generalmente, dopo che si è commesso; e così, un peccato tira l’altro. Prendiamo un po’ per noi le parole del profeta ai Giudei: «Applicatevi col vostro cuore a riflettere sui vostri andamenti» (Agg. 1. 5), e se scorgiamo che la nostra vita è peccaminosa, mutiamo subito condotta. « È bello non peccare, ma è anche buona cosa convertirsi dopo aver peccato; come è cosa eccellente esser sempre sani, ma è bello anche guarire dalla malattia» (S. Clemente Alessandrino. Pedag. L . 1 , c. 9).

Graduale

Ps XXXIII: 12; XXXIII: 6

Veníte, fílii, audíte me: timórem Dómini docébo vos. – V. Accédite ad eum, et illuminámini: et fácies vestræ non confundéntur. [Venite, o figli, e ascoltatemi: vi insegnerò il timore di Dio. V. Accostatevi a Lui e sarete illuminati: e le vostre facce non saranno confuse.]

Alleluja

Allelúja, allelúja

Ps XLVI: 2 Omnes gentes, pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis. Allelúja. [O popoli tutti, applaudite: lodate Iddio con voce di giubilo. Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthæum.

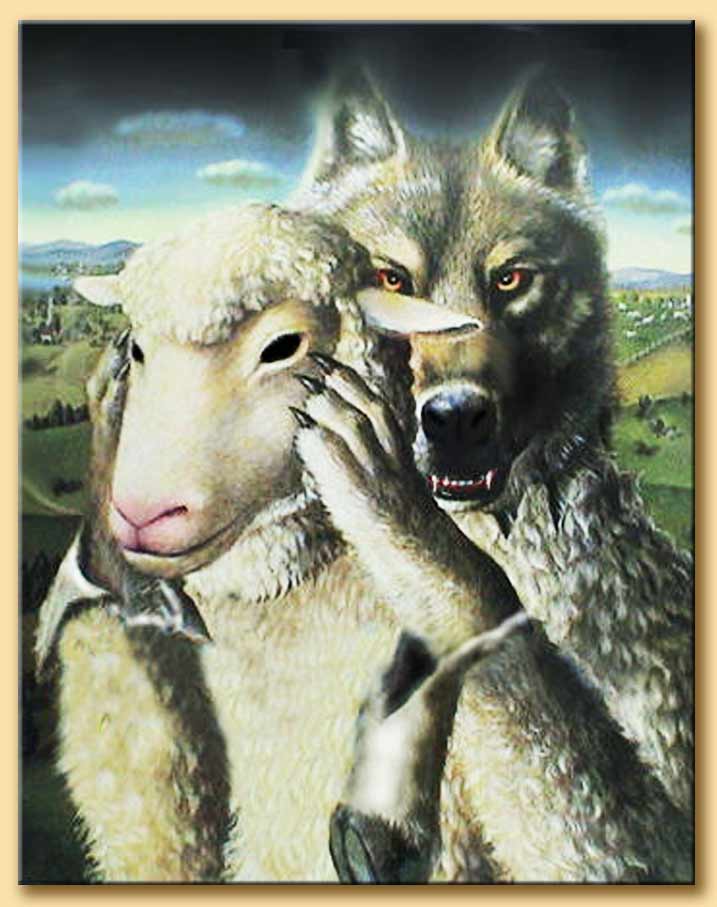

Matt VII: 15-21 “In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Atténdite a falsis prophétis, qui véniunt ad vos in vestiméntis óvium, intrínsecus autem sunt lupi rapáces: a frúctibus eórum cognoscétis eos. Numquid cólligunt de spinis uvas, aut de tríbulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus fácere: neque arbor mala bonos fructus fácere. Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidétur et in ignem mittétur. Igitur ex frúctibus eórum cognoscétis eos. Non omnis, qui dicit mihi, Dómine, Dómine, intrábit in regnum coelórum: sed qui facit voluntátem Patris mei, qui in cœlis est, ipse intrábit in regnum cœlórum.”

Omelia II

[A. Carmignola, Spiegazione dei Vangeli domenicali, S. E. I. Ed. Torino, 1921]

SPIEGAZIONE XXXV

“In quel tempo disse Gesù a’ suoi discepoli: Guardatevi dai falsi profeti, che vengono da voi vestiti da pecore, ma al di dentro son lupi rapaci: li riconoscerete dai loro frutti. Si coglie forse uva dalle spine, o fichi dai triboli? Così ogni buon albero porta buoni frutti; e ogni albero cattivo fa frutti cattivi. Non può un buon albero far frutti cattivi; né un albero cattivo far dei frutti buoni. Qualunque pianta che non porti buon frutto, si taglia, e si getta nel fuoco. Voi li riconoscerete adunque dai frutti loro. Non tutti quelli che a me dicono: Signore, Signore, entreranno nel regno de’ cieli; ma colui che fa la volontà del Padre mio che è ne’ cieli, questi entrerà nel regno de’ cieli” (Matth. VII,15-21).

In quell’ammirabile discorso, che Gesù Cristo tenne a’ suoi discepoli e ad una turba immensa, che lo aveva seguito da molte parti della Palestina, dopo di avere con le beatitudini indicate le sorgenti della vera felicità, soggiunse di poi molti precetti e molte massime, per la cui osservanza si sarebbe facilmente conseguita la eterna salvezza. Ma poiché anche gli uomini di buona volontà avrebbero potuto restar vittima della falsità e degli inganni di altri maestri, i quali insegnano astutamente l’errore affine di allontanarli dalla pratica degli insegnamenti divini, perciò il divin Redentore prima di porre fine a quel sublime discorso mise i suoi seguaci in guardia di questo grave pericolo. E le parole del Vangelo, che la Chiesa ci fa leggere nella messa di questa Domenica, sono quelle appunto proferite da Gesù Cristo a tale scopo. Ed oh! quanto sono acconce ed utili anche per noi, che viviamo in tempi, in cui i maestri d’errore tanto abbondano! Consideriamole adunque attentamente per saperne fare nostro prò.

1. Gesù, pertanto disse a’ suoi discepoli: Guardatevi dai falsi profeti, che vengono da voi vestiti da pecore, ma al di dentro sono lupi rapaci. Al tempo di Gesù Cristo questi falsi profeti, ossia falsi maestri, erano in gran numero; e facevano un male assai grande nel popolo, appunto perché fingevano di avere la stessa semplicità dei profeti e come essi comparivano dinnanzi al popolo come grandi digiunatori e predicavano con grande enfasi la penitenza. Ma come al tempo di Gesù Cristo, così anche ai tempi nostri questi falsi maestri abbondano assai e non fanno minor male di allora. Se ne incontrano talvolta nelle scuole fra gli stessi maestri, se ne incontrano nei divertimenti fra gli amici, se ne incontrano negli uffici, nei negozi, nelle officine fra i compagni di impiego e di lavoro, se ne incontrano nei viaggi, nei passeggi, nelle conversazioni, se ne incontrano da per tutto, fra gli uomini di tutte le condizioni e di tutte le età. E chi sono mai questi falsi profeti, così numerosi anche ai dì nostri! Sono tutti coloro, i quali con parole, con racconti, con massime perverse, con sarcasmi contro la Religione e la virtù, con fatti, con cenni e con azioni nefande, con libri, giornali e figure cattive si fanno lupi rapaci delle anime, massime di quelle dei giovanetti, e spargono il veleno della disonestà e dell’irreligione nei loro cuori. Sì, tutti costoro sono falsi profeti, veri ministri di satana. Difatti il demonio, invidioso del nostro bene, non cerca altro che la nostra rovina e per riuscire più facilmente ad operarla si trasforma. Con la nostra progenitrice Eva prese le sembianze del serpente, ed oh come bene riuscì ad ingannarla! Con molti altri e massimo con certi Cristiani, poco istruiti nelle verità della fede, e con i giovani, così facili a lasciarsi ingannare, prende la sembianza di un falso profeta di un cattivo maestro, di un perverso compagno, di un maligno scrittore. Epperò il Salvatore rivolgendo la parola ai falsi profeti del suo tempo diceva chiaramente: Voi siete figliuoli del diavolo: e volete compiere i desideri del padre vostro: Vos ex patre diabolo estis, et desideria patris vestri vultis facere (Joan. VIII, 44). Più ancora quando S. Pietro, senza però cattivo animo, prese a farla con Gesù Cristo da cattivo compagno, volendolo rimuovere dalla sua passione, il divino Maestro lo chiamò col nome stesso di satana, e: Fatti indietro, gli disse, o satana, che così mi sei di scandalo. E Gesù, somma verità, non si inganna. Di fatto, chi può dire il male che fanno i cattivi compagni, gli scellerati scrittori, i maestri di iniquità! Davide ne’ suoi salmi così lo descrive: « La gola de’ cattivi è un sepolcro aperto, la loro lingua uno strumento di seduzione, e le labbra stillano veleno viperino. Piena d’amarezza e di maledizione è la lor bocca; corrono veloci i lor piedi agli altrui danni. Dove passano, seminano stragi ed infelicità; non conobbero la via, che mette al riparo, non ebbero innanzi agli occhi il timor di Dio. Questi operai d’iniquità divorano i servi di Dio come un boccon di pane. » Ed è pur troppo così. È dai seminatori di perverse massime, dagli istigatori del peccato, dai cattivi compagni, che provengono i tanti mali, che vi sono nel mondo. – L’uomo, anche per operare il male abbisogna talora di eccitamento, e questo viene appunto dai cattivi. Epperò, il mondo che, al dire di Gesù Cristo, è posto tutto nel maligno, avendo troppo bene intesa questa verità, si vale appunto di questi iniqui maestri, di questi scrittori diabolici, di questi scellerati compagni, per eccitare gli uomini e specialmente la gioventù a disprezzare e ad abbandonare la fede e la morale cristiana e a commettere i più gravi disordini. E così sono rovinati tanti studenti, tanti operai, tanti magistrati e tanti padri di famiglia e massimamente tanti poveri giovani, i quali inesperti della vita si abbandonano assai facilmente nelle braccia di chi li lusinga per poi tradirli. Oh sì, senza dubbio gli insegnamenti, le conversazioni, gli scritti, massimamente se cattivi, influiscono grandemente sugli affetti, sui sentimenti e sui costumi di chi ascolta, o di chi legge, quand’anche ci fosse in lui la previdenza ed il proposito di non lasciarsi influenzare. Come colui che passeggia nelle calde ore d’estate o nei freddi giorni dell’inverno sente, ancorché neppur ci badi con il pensiero, l’azione del sole e del freddo, perché l’atmosfera che ne circonda s’infiltra nelle nostre viscere per via della respirazione e comunica al corpo nostro il grado di calore che in lei si trova; così avviene a chi legge libri e giornali cattivi, a chi ascolta cattivi insegnamenti, a chi pratica cattivi compagni: si trova attorniato da un’atmosfera appestata, sotto il cui influsso il veleno dell’iniquità penetra l’anima e il cuor suo, producendovi il più orribile guasto tanto per riguardo alla fede, quanto per riguardo ai costumi. E basta perciò interrogare la dolorosa esperienza di chi ha perduto l’innocenza, o la fede, o l’una e l’altra, perché si intenda facilmente a rispondere che ciò è provenuto da cattive massime, da perversi suggerimenti avuti da un maestro di iniquità. Non deve perciò far meraviglia se dalla bocca di Gesù Cristo medesimo, che era la bontà e la dolcezza per eccellenza, uscì un giorno un terribile guai. Vedendo egli colla sua mente divina gli scandali, che sarebbero stati la rovina di molte anime, massime dei giovanetti e, profondamente afflitto di vederseli strappare dal seno amoroso, uscì in questo spaventose parole: Guai a chi darà scandalo ad un fanciullo, che crede in me. Piuttosto di dare uno scandalo siffatto, meglio sarebbe che quel disgraziato si appendesse una pietra da molino al collo, e poi si gettasse nel profondo del mare. – Importa adunque sommamente di praticare l’avvertimento che ci dà oggi il divin Redentore e guardarsi bene dai falsi profeti, vale a dire da tutti coloro che in qualche modo attentano alla nostra virtù.

2. Ma poiché qualcuno potrebbe dire di non saperli conoscere, e potrebbe essere ingannato sul loro conto, perché si presentano vestiti da pecore, ecco il divin Maestro ad insegnarci ancora a che dobbiamo badare per questo fine. Egli dice: Li riconoscerete dai loro frutti. Si coglie forse uva dalle spine, o fichi dai trìboli? Così ogni buon albero porta buoni frutti; e ogni albero cattivo fa fruiti cattivi. Ecco adunque a che bisogna badare per conoscere i maestri di errore, gli scrittori maligni, i cattivi compagni: bisogna badare ai loro frutti. Costoro verranno forse a voi col manto di agnelli. Vi blandiranno, vi loderanno, vi accarezzeranno. Ma quando in vostra presenza non arrossiranno di parlar male del Papa, dei Vescovi, dei sacerdoti, della fede e della morale cristiana, di gettar fuori discorsi osceni, di proferir parole equivoche e scandalose, di fare mormorazioni, dir bugie, spergiuri, imprecazioni, oppure cercano di allontanarvi dai genitori e superiori, dal loro rispetto ed amore, dalla frequenza dei Sacramenti, dalle pratiche di pietà, allora fuggiteli prontamente come dal diavolo istesso, perché questi frutti cattivi dimostrano cattivo l’albero. – Riguardo poi ai libri ed ai giornali, nella cui conoscenza vi potrebbe essere maggiore difficoltà, ponderate bene queste indicazioni: Per cattivi si debbono avere tutti quei libri o giornali, che in qualsiasi modo o per mezzo di lunghi ragionamenti, od anche con sole espressioni o brevi motti, oppure con illustrazioni e figure offendono la fede, o la morale, o la verità, o l’onestà e modestia cristiana. Epperò sono cattivi quei volumi con cui gli eretici antichi e quei foglietti con cui gli eretici odierni, i protestanti, cercarono e cercano di falsare gli insegnamenti di Gesù Cristo, di corrompere i dogmi cattolici, di travolgere il senso delle sacre Scritture, di allontanare i Cristiani dalla retta credenza. Sono cattive quelle opere filosofiche, nelle quali scalzandosi l’edificio dell’autorità e dell’insegnamento della Chiesa riguardo alle più fondamentali verità della Religione, si mira in quella vece a surrogarvi gli empi ed assurdi sistemi del materialismo e del razionalismo, negando per tal guisa la esistenza stessa di Dio e la necessità della Rivelazione per divinizzare e la ragione e la materia. Sono cattive quelle storie dove la verità dei fatti è indegnamente travisata per coprire di fango, se fosse possibile, la memoria e le opere dei Pontefici, dei Vescovi, dei preti, dei frati, dei ministri tutti del santuario e degli stessi santi, ed a quella vece porre sugli altari e rappresentare a’ pubblici onori i più tristi uomini, che mai siano esistiti, feccia delle città e delle nazioni che li generarono e li accolsero, col nuovo titolo di martiri della libertà del pensiero e della indipendenza. Sono cattivi quei poemi, quei romanzi, quelle novelle, quelle poesie, quei racconti che riboccano di empietà e di impudicizia, che senza alcun velo o con sottilissimo ti mostrano il vizio e la corruzione ne’ più minuti ed osceni particolari, e le colpe più nefande ti di spingono con effetto di passione irresistibile. – Sono cattivi quei giornali, quei periodici, che o apertamente dichiarati massonici, o alquanto nascostamente tali, osteggiano la Chiesa Cattolica, il suo Capo augusto, le sue leggi e le sue prescrizioni, ora con le più vituperose invettive o spudorate menzogne, ora con la beffa e col sarcasmo più velenoso, ed ora con l’ipocrisia più subdola e più perversa, con l’astuzia più raffinata e funesta. Sono cattivi infine tutti quei fogli, che alla schifosità dei racconti e dei motti aggiungendo per soprappiù la luridezza delle illustrazioni e delle figure, più indegnamente dileggiano le persone più venerande ed i più sacrosanti misteri, e più al vivo ti pongono dinanzi agli occhi le sottigliezze e nefandità del mal costume. Tali e somiglianti sono i libri e giornali cattivi. – Ma sebbene voi possiate conoscerli a questi caratteri, il meglio per voi si è, che prima di apprendervi alla lettura di un libro o giornale qualsiasi, domandiate consiglio a chi ben ve lo può dare, e che appena dal vostro confessore, dal vostro parroco, o dal vostro superiore vi è fatto conoscere la malvagità del libro o giornale, che pensereste di leggere, smettiate subito tale pensiero con un santo orrore. Così facendo non turberete mai la vostra coscienza, vi terrete lontani da ogni pericolo di peccato, e non correrete il rischio di incorrere la sorte, a cui sono destinati gli scrittori dei cattivi libri, e tutti quanti gli altri maestri di peccato.

3. Perciocché nostro Signore termina nel Vangelo di oggi dicendo: Qualunque pianta, che non porti buon frutto si taglia e si getta nel fuoco…. E non tutti quelli che dicono: Signore, Signore, entreranno nel regno de1 cieli; ma entrerà solamente colai che fa la volontà del Padre mio. Or bene questa sorte di dannazione eterna riservata a coloro che si fanno maestri e propagatori del male, è pure la sorte destinata a coloro che stoltamente danno loro ascolto. Se pertanto non volete, o miei cari, che incolga a voi una tale sventura, imprimete ben bene nella mente vostra quanto conchiudendo sono per dirvi. Anzi tutto fuggite, per quanto è possibile, la compagnia di coloro che parlano di cose oscene, o cercano di deridere il Papa, i Vescovi e gli altri Ministri della nostra Santa Religione, o vi tengono discorsi sovversivi contro le autorità, il buon ordine, i principii della fede e della morale cristiana. Se rimarrete anche per poco in loro compagnia è impossibile che non he riportiate nocumento; e se poi prendeste a frequentarli, andreste senza dubbio anche voi alla rovina. Non tardereste a riguardare al par di loro come una stoltezza la vita veramente cristiana, ed a beffare quelli che la conducono. Se per motivo di studio, di professione o di parentela dovrete trattare con costoro, non entrate mai in dispute di Religione; e se cercano di farvi difficoltà, rispondete semplicemente: Quando sia infermo andrò dal medico, se ho delle liti mi recherò dall’avvocato o dal procuratore, se ho bisogno di rimedii, dal farmacista. In fatto poi di Religione vado dai Preti, come quelli che di proposito l’hanno studiata. Guardatevi poi col massimo impegno dal leggere libri o giornali cattivi. Se per avventura taluno vi offrisse libri o giornali irreligiosi, abborriteli e rigettateli da voi con quell’orrore e disprezzo, che ributtereste una tazza di veleno. Se a caso ne aveste qualcuno presso di voi, consegnatelo al fuoco. È meglio che il libro od il giornale bruci nel fuoco di questo mondo, piuttosto che mettere l’anima vostra in pericolo di andare a bruciare per sempre nelle fiamme dell’inferno. E qui taluno forse per iscusarsi delle cattive letture andrà dicendo che egli è ben istruito, assai forte e sicuro di sé da evitare i pericoli, che tali letture possono presentare. Ma d’ordinario ben altrimenti è la cosa; e quand’anche fosse così, sarebbe non di meno una grave imprudenza, una temerità inescusabile lo esporsi volontariamente e senza motivo al pericolo della seduzione. Voi non dovete ignorare, o cari giovani e cari Cristiani, che allorquando leggiamo un libro, ci è sempre dentro di noi stessi un avvocato difensore di esso libro, un complice, per così dire, che dapprima eccita e poi sostiene la nostra funesta curiosità. L’avvocato che piglia la difesa delle cattive dottrine, che ci sono predicate, sono lo nostre passioni, le quali trovano sempre in simili scritti l’alimento loro confacente, e le opinioni a cui volentieri si adagiano. Quanti naufragi nella fede e nei costumi furono occasionati dalla lettura di un sol libro o immorale o anticristiano! Quante anime, sebbene forti, sebbene illuminate, sono perite battendo a questo scoglio! Quanti esempi potremmo qui ricordare. Eutiche, che era stato prima l’intrepido difensor della fede cattolica, per la lettura d’una sola opera manichea si cambiò in eresiarca e, ridotto al silenzio in un monastero, continuò a pervertire co’ suoi scritti una parte notevole dell’Oriente. Bardasane di Siria, che fu dapprima l’ammirazione dei fedeli per la sua pietà e pel suo zelo nella fede cristiana, in seguito fu trascinato dalla lettura di alcuni volumi nella setta dei Valentiniani e si segnalò poi pel suo ardore a propagare l’eresia. Avito, un altro ministro del Signore, che S. Girolamo aveva in modo speciale premunito contro le opere d’Origene, non ostante la precauzione di non leggerle che con la confutazione alla mano, ne trangugiò miseramente il veleno. Più tardi Bullingero, uomo dotto e pio che stava per entrare alla Certosa, leggendo qualche libro di Melantone divenne un eretico ed un apostata. S. Gerolamo dice che i libri dei Priscillianisti portarono nella Spagna e nel Portogallo la corruzione della fede, a cui quei due paesi erano fino allora sfuggiti. Il famoso Wiclefo, impotente a propagare con la predicazione i suoi errori in Inghilterra, riuscì a pervertire tutta la Boemia col mezzo de’ suoi libri. Tutti poi conoscono questo fatto generale, che gli eretici, i novatori, gli increduli, tutti i corruttori della sacra dottrina si sono trasmessa la trista eredità dell’errore per mezzo dei loro libri perversi. Ecco i funesti effetti delle cattive letture anche sulle persone illuminate. Nessun pretesto adunque ci induca a farci lettori di libri, di giornali, di romanzi cattivi od anche solo pericolosi. – Finalmente, o miei cari, se i maestri di iniquità, i cattivi compagni, i falsi profeti vedendo la vostra volontà di fare il bene si facessero a burlarvi, voi disprezzate ogni burla e mettete sotto ai piedi ogni diceria mondana, richiamando alla memoria la sentenza del Salvatore contro coloro, che per umano rispetto si lasciano trascinare al male: « Chiunque si lascia far paura, e a tempo debito per rossore non si manifesta per Cristiano, sarà svergognato da me, quando si presenterà al mio Divin Tribunale ». Quando poi dicono che siamo in tempo di libertà, e che perciò ognuno può vivere come vuole, voi rispondete, che la libertà, di cui parlano, non è libertà, ma sfrenata e indegna licenza; oppure che se siamo in tempo di libertà, vi lascino anche liberi in fatto di Religione e liberi di praticarla come a voi piace. Così facendo in tali circostanze potete essere sicuri, che vi manterrete fermi nella fede e nella pratica di vostra santa Religione e salverete eternamente l’anima vostra.

Credo …

Offertorium

Orémus

Dan III: 40

“Sicut in holocáustis aríetum et taurórum, et sicut in mílibus agnórum pínguium: sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi: quia non est confúsio confidéntibus in te, Dómine”. [Il nostro sacrificio, o Signore, Ti torni oggi gradito come l’olocausto di arieti, di tori e di migliaia di pingui agnelli; perché non vi è confusione per quelli che confidano in Te.]

Secreta

Deus, qui legálium differéntiam hostiárum unius sacrifícii perfectione sanxísti: accipe sacrifícium a devótis tibi fámulis, et pari benedictióne, sicut múnera Abel, sanctífica; ut, quod sínguli obtulérunt ad majestátis tuæ honórem, cunctis profíciat ad salútem. [O Dio, che hai perfezionato i molti sacrifici dell’antica legge con l’istituzione del solo sacrificio, gradisci l’offerta dei tuoi servi devoti e benedicila non meno che i doni di Abele; affinché, ciò che i singoli offrono in tuo onore, a tutti giovi a salvezza.]

Communio

Ps XXX: 3. Inclína aurem tuam, accélera, ut erípias me. [Porgi a me il tuo orecchio, e affrettati a liberarmi.]

Postcommunio

Orémus. Tua nos, Dómine, medicinális operátio, et a nostris perversitátibus cleménter expédiat, et ad ea, quæ sunt recta, perdúcat. [O Signore, l’opera medicinale (del tuo sacramento), ci liberi misericordiosamente dalle nostre perversità e ci conduca a tutto ciò che è retto.]