Salmo 15: “Conserva me Domine”

CHAINE D’OR SUR LES PSAUMES

ou LES PSAUMES TRADUITS, ANALYSÉS, INTERPRÉTÉS ET MÉDITÉS A L’AIDE D’EXPLICATIONS ET DE CONSIDÉRATIONS SUIVIES, TIRÉES TEXTUELLEMENT DES SAINTS PÈRES, DES ORATEURS ET DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES LES PLUS RENOMMÉS.

[I Salmi tradotti, analizzati, interpretati e meditati con l’aiuto delle spiegazioni e delle considerazioni seguite, tratte testualmente dai santi Padri, dagli oratori e dagli scrittori cattolici più rinomati da …]

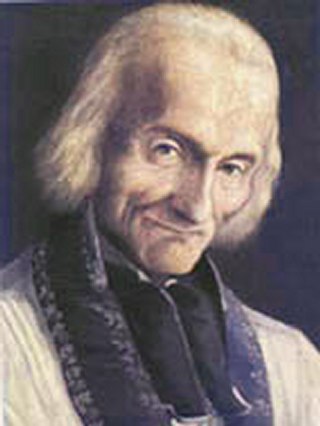

Par M. l’Abbé J.-M. PÉRONNE,

CHANOINE TITULAIRE DE L’ÉGLISE DE SOISSONS, Ancien Professeur d’Écriture sainte et d’Éloquence sacrée.

TOME PREMIER.

PARIS

LOUIS VIVES, LIBRAIRE-ÉDITEUR

13, RUE DELAMMIE, 1878

IMPRIM.

Soissons, le 18 août 1878.

f ODON, Evêque de Soissons et Laon.

SALMO XV

[1] Tituli inscriptio, ipsi David.

Conserva me, Domine,

quoniam speravi in te.

[2] Dixi Domino: Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges.

[3] Sanctis, qui sunt in terra ejus, mirificavit omnes voluntates meas in eis.

[4] Multiplicatæ sunt infirmitates eorum, postea acceleraverunt. Non congregabo conventicula eorum de sanguinibus; nec memor ero nominum eorum per labia mea.

[5] Dominus pars hæreditatis meæ, et calicis mei: tu es qui restitues hæreditatem meam mihi.

[6] Funes ceciderunt mihi in præclaris; etenim hæreditas mea præclara est mihi.

[7] Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum; insuper et usque ad noctem increpuerunt me renes mei.

[8] Providebam Dominum in conspectu meo semper, quoniam a dextris est mihi, ne commovear.

[9] Propter hoc laetatum est cor meum, et exsultavit lingua mea; insuper et caro mea requiescet in spe.

[10] Quoniam non derelinques animam meam in inferno, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.

[11] Notas mihi fecisti vias vitae; adimplebis me lætitia cum vultu tuo: delectationes in dextera tua usque in finem.

SALMO XV

[Vecchio Testamento secondo la Volgata

Tradotto in lingua italiana da mons. ANTONIO MARTINI Arciv. Di Firenze etc.

Vol. XI

Venezia, Girol. Tasso ed. MDCCCXXXI]

Il titolo del salmo è memorando e da non più abolire, quindi da scolpire su colonna. È l’orazione di Cristo al Padre per la sua glorificazione.

Dello stesso David: iscrizione da incidersi sopra una colonna.

1. Salvami, o Signore, perocché in te ho posta la mia speranza.

2. Ho detto al Signore: Tu se’ il mio Dio, e de’ miei beni non hai bisogno.

3. A prò de’ santi, che sono nella terra di lui, adempiè egli mirabilmente ogni mia volontà.

4. Eran moltiplicate le loro miserie; dietro a queste camminavano velocemente. Non convocherò le loro adunanze di sangue, né rammenterò i loro nomi colle mie labbra.

5. Il Signore è la porzione di mio retaggio e del mio calice; tu sei quegli che a me restituirai la mia eredità.

6. La sorte è caduta per me sopra le cose migliori; e certamente la mia eredità è preziosa per me.

7. Benedirò il Signore che a me dà consiglio: e di più ancor nella notte il mio cuore mi istruì.

8. Io antivedeva sempre dinanzi a me il Signore, perché egli si sta alla mia destra, affinché io non sia smosso.

9. Per questo rallegrassi il mio cuore ed esultò la mia lingua; anzi anche la carne mia riposerà nella speranza.

10. Perocché tu non abbandonerai l’anima mia nell’inferno, né permetterai che il tuo santo vegga la corruzione.

11. Mi facesti conoscere le vie della vita, mi ricolmerai di allegrezza colla tua faccia: delizie eterne sono alla tua destra.

Sommario analitico

Questo Salmo, uno dei più belli senza dubbio di tutto il Salterio, ha come autore Davide, come indicano il titolo e l’autorità di San Pietro (Act. II, 25) che lo attribuisce al Re-Profeta. Lo stesso Apostolo ne ha citato quattro versetti, che egli applica esclusivamente a Gesù Cristo, e San Paolo ne cita uno che egli anche non intende se non attribuito al Salvatore (Act. II, XIII, 35). Ma poiché la persona che parla nel Salmo è sempre la stessa, come il contesto fa intravedere, la conclusione naturale è: – 1) che questo Salmo intero riguardi, in senso veramente letterale, Nostro Signore che prega il Padre prima della sua passione: – 2) che non possa trattarsi di Lui solo in alcune parti. Nel senso tropologico, può essere applicato a tutti i fedeli membri di Gesù-Cristo, ed in particolare, come fa la Chiesa, a colui che ha lasciato tutto affinché il Signore sia sua parte. Davide, figura di Gesù-Cristo, nei tratti che possono convenire all’uno ed all’altro, si appoggia sulla fedeltà al Signore, per sperarne giorni di felicità che egli celebra in anticipo, tanto che è sicuro di ottenerla.

I. – Davide chiede a Dio di proteggerlo contro i suoi nemici:

1° perché ha posto tutta la sua speranza in Dio;

2° perché si sottomette a Lui come al suo Dio con la più perfetta dipendenza (1);

3° perché tutte le sue attrattive, tutte le sue inclinazioni, sono per i Santi di Dio (1) [i miei reni, cioè le mie affezioni più intime, mi eccitano a lodare il Signore], che egli ha soccorso nelle loro afflizioni nel tornare a Dio (2, 3);

4° perché ha una profonda avversione per gli empi, le loro assemblee, le loro opere (4).

II. – Egli si mostra pieno di baldanza e sicurezza: – 1) per l’eredità eterna che Dio stesso gli ha riservato (5); – 2) per i beni dell’anima di cui è ricolmo, a) nel suo spirito per l’intelligenza che Dio gli ha dato; b) nella sua volontà per l’ardore di cui è stato ripieno il suo cuore (7); c) nel compimento delle sue opere, per il soccorso presente che Dio non gli ha cessato di prestargli (8); – 3) per i beni del corpo, a) nel suo cuore, la gioia (9); b) nella sua bocca, i canti di allegria; c) nella sua stessa carne, un riposo pieno di speranza; – 4) per la grazia segnalata della resurrezione: a) la sua anima non resterà nel limbo; b) il suo corpo sarà preservato dalla corruzione della tomba e restituito alla vita (10); c) egli gioirà eternamente della visione di Dio e della felicità del cielo (11).

Spiegazioni e Considerazioni

I. — 1-4.

ff. 1. – La creazione e la conservazione non sono due cose differenti, esse non possono essere separate che dallo spirito; la prima conduce all’altra. Il concorso, l’influsso di Dio, non è meno necessario per noi del conservare l’essere che è stato creato primitivamente dal nulla. – Un bisogno continuo che noi abbiamo, è che Dio conservi in noi i doni della sua grazia; noi non ne possediamo alcuno per cui non possiamo perdere un istante per la mutabilità naturale dei nostri desideri. – Mettere la nostra speranza in Dio è il titolo più giusto per ottenere che Egli ce li conservi, e compia le molteplici promesse che ci ha fatto. – La grandezza di Dio è di non aver alcun bisogno di noi, né dei nostri beni. Una sorgente non viene aumentata dall’acqua dei ruscelli che escono da essa, né Dio dai beni che Egli ha dispensato alle sue creature. Cosa possiamo noi dare a Dio? Egli è la ricchezza e noi la povertà; dare a Lui la nostra indigenza è quello che Egli desidera! Cosa offrire alla pienezza delle acque della grazia se non un vaso vuoto nel quale esse possano riversarsi? Se voi siete senza Dio, sarete sicuramente diminuiti; ma se siete con Dio, Dio non diventerà più grande. Voi non potete aggiungere nulla alla sua grandezza, ma senza di Lui, voi giungerete alla vostra piccolezza … voi avete tutto da guadagnare avvicinandovi a Lui, tutto da perdere allontanandovi da Lui (S. Agost. Tratt. XI su S. Giov.). – Dio non ha alcun bisogno della nostra virtù, del nostro amore, ma Egli lo esige, Egli desidera che noi Lo amiamo, Egli ci comanda di amarlo, Egli ha sete che noi abbiamo sete di Lui, “sitis sitiri”, dice San Gregorio di Nazianze. Una sorgente viva che, per la continua fecondità delle sue acque chiare e fresche, si presenti da bere ai passanti assetati, non ha bisogno che la si lavi dalle sue sozzure, né che la si rinfreschi nel suo ardore; ma contentandosi essa stessa della sua nettezza e della sua freschezza naturale, essa non domanda – ci sembra – più niente, se non che la si beva e che ci si venga a lavare ed a rinfrescare con le sue acque. Così la natura divina, sempre ricca, sempre abbondante, non può più crescere né diminuire a causa della sua pienezza; e la sola cosa che le manca, se si può parlare in tal sorta, è che si vengano a poggiare nel suo seno le acque della vita eterna, di cui essa porta in sé una sorgente infinita ed inesauribile (Bossuet, Serm. Sur la Visit.).

ff. 2. – Le volontà ammirevoli di Gesù-Cristo per i Santi sono apparse soprattutto in tutto ciò che Egli ha fatto e compiuto per essi con i misteri dell’Incarnazione, della Redenzione, e che ha fatto tutto questo per essi, quando erano ancora suoi nemici (Rom. V, 8). – Dio ha reso ammirabile tutte le volontà di suo Figlio nei loro progressi spirituali, nei quali essi hanno compreso quanto era per loro utile che l’umanità in Gesù Cristo fosse unita alla divinità affinché potesse morire, e la divinità alla sua umanità, affinché potesse resuscitare (S. Agost.). – « È questo nei riguardi dei suoi Santi che abitano la sua terra », dei Santi che hanno posto la loro speranza nella terra dei viventi, dei cittadini della Gerusalemme celeste, di cui la vita spirituale, benché siano presenti con il corpo ancora su questa terra, è fissata dall’àncora della speranza in quella patria così giustamente chiamata la terra di Dio (S. Agost.). – Occorre imparare da Gesù Cristo ad essere pieni di carità per tutti gli uomini, soprattutto per i Santi che servono Dio in spirito e verità. – Raccolti in se stessi, non vedendo in me che peccato, imperfezione e nulla, io vedo nello stesso tempo al di sopra di me una natura felice e perfetta, ed in me stesso ripeto, come il salmista: « Voi siete il mio Dio, Voi non avete bisogno dei miei beni ». Voi non avete bisogno di alcun bene; « che mi serve la moltitudine dei vostri sacrifici »? (Isaia I, 2). Tutto è mio, ma io non ho bisogno di tutto ciò che è mio; per me è sufficiente essere, ed in me trovo ogni cosa; Io non ho bisogno delle vostre lodi; le lodi che voi mi innalzate vi rendono felici, ma esse non rendono me felice, ed Io non ne ho bisogno; « le mie opere mi lodano », ma Io non ho bisogno delle lodi che mi rendono le mie opere; tutto mi loda imperfettamente, e nessuna lode è degna di me, se non quella che mi rendo da me stesso gioendo di me stesso e della mia perfezione (Bossuet, Elév. III S. II Elév.).

ff. 3. – Le loro infermità sono state moltiplicate non per perderli, ma per far desiderare loro il medico. Alla vista delle loro infermità divenute sempre più numerose, si sono affrettati a cercare la loro guarigione (S. Agost.). – Il più forte è colui che conosce le proprie infermità, il più debole è colui che si illude di avere una sanità di presunzione. – Dire come San Paolo (II Cor. XII, 4): « Quando sono debole, è allora che sono forte » (Duguet). – Ecco il quadro ammirevole di un’anima toccata da Dio: essa era debole e malata, e la grazia gli ha reso la salute; essa non poteva camminare nella via della salvezza, mentre la grazia la fa correre in questa via. « Io ho corso nella via dei vostri Comandamenti, dice allora il Re-Profeta, quando Voi avete dilatato il mio cuore » (Berthier).

ff. 4. – Si stabilisce la legge nuova: è venuta l’ora nella quale non è su questa montagna, né in Gerusalemme che adorerete il Padre vostro. È venuta l’ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre comanda simili adoratori (Giov. IV, 21-23). – È unico il sacrificio di Gesù Cristo che con una sola oblazione ha reso perfetto per tutti quello che ha santificato (Ebr. X, 14). – Dimenticato il nome antico « vi si chiamerà con un nome nuovo che il Signore stesso vi darà » ( Isaia: LXII, 2), il nome nuovo di cristiano. – « Io non mi unirò mai ad assemblee di sangue ». Le assemblee del mondo non sono spesso che delle riunioni di sangue, ove le ferite che le lingue fanno alla virtù più pura diventano uno spettacolo che diletta l’ozio e che allietano la noia? Bisogna che costi sangue e la reputazione ai loro fratelli perché si divertano; e colui che affonda il pugnale con maggiore abilità e successo è colui che ottiene i pubblici suffragi e le acclamazioni di queste assemblee di iniquità (Massillon).

ff. 5, 6. – I Santi possiederanno con Gesù Cristo, come eredità, il Signore stesso. Che altri scelgano parti terrene e temporali per gioirne: la parte dei Santi, è il Signore eterno. Che altri bevano dalle voluttà che uccidono, la porzione versata nella mia coppa, è il Signore (S. Agost.). – Ricca e magnifica eredità, non agli occhi di tutti, ma agli occhi di coloro che l’apprezzano (Idem). – O Israele, grida il profeta Baruch, quanto è grande la casa di Dio, e quanto vasti sono i luoghi che Egli possiede! (Baruch, III, 24). – Come si può desiderare altra cosa? La figura del mondo passa e noi passiamo con esso; le sue ricchezze si corrompono, il suo splendore si oscura, le sue corone avvizziscono, ma Dio che è il mondo, la ricchezza, lo splendore, la corona degli eletti, è immortale ed inalterabile.

ff. 7. – La vera ed unica intelligenza, quella che rende l’uomo veramente felice, è quella che gli fa scegliere il Signore come sua eredità. Non c’è che Dio che possa dare questa intelligenza e questo gusto. – Si Preghi il Padre della gloria affinché ci dia lo spirito di saggezza e di rivelazione per conoscerlo, che rischiari gli occhi del nostro cuore perché possiamo sapere quale sia la speranza della nostra vocazione, quali siano le ricchezze e la gloria dell’eredità che ha preparato ai Santi (Efes. I: 17-18). – Due grandi lezioni ci sono qui per noi: la prima, quella di offrirci allo Spirito di Dio come all’unica guida della nostra vita; la seconda di benedirlo nell’acme delle nostre tribolazioni, e di profittare di questa notte per segnalare la nostra costanza ed il nostro amore (Berthier).

ff. 8. – Sull’esempio di Gesù Cristo, occorre vivere in presenza di Dio e come sotto i suoi occhi, studiare i suoi disegni e le sue volontà su di noi, non perdere mai di vista la sua legge, mezzo, questo, per assicurarsi la sua protezione mediante una fiducia filiale e con una fede viva alla vigilanza paterna che ha su di noi (Duguet). La fede nella presenza di Dio fa che noi ci applichiamo questa santa presenza, che guardiamo Dio come applicato a proteggerci particolarmente. Sull’esempio di Gesù Cristo che vedeva Dio faccia a faccia, i veri Cristiani sono persuasi che Dio sia sempre al loro fianco, e riconoscano l’importanza dell’unione con Dio, dell’operare con Dio, di occuparsi incessantemente della sua presenza, e questa presenza influisca su tutte le loro azioni.

ff. 9. – Frutti del santo esercizio della presenza di Dio sono: la gioia, i canti di allegria, la speranza del secolo da venire e di resuscitare un giorno, vincitore della morte e coperto di gloria. L’uomo tutto intero, corpo ed anima, ogni membro del suo corpo, ed ogni facoltà della propria anima siano incessantemente richiamate alla loro naturale e sublime destinazione: il servizio di Dio che li ha fatti, l’uno e l’altro per la loro felicità e per la sua gloria. L’uomo intero, corpo ed anima, avrà partecipato alla vita di sofferenze e di prove che non dura che un momento; l’uomo intero, corpo ed anima, parteciperà alla vita di delizie e di ricompense che non finirà mai (Rendu).

ff. 10. – Queste parole si sono compiute letteralmente in Gesù Cristo, e in Gesù Cristo solamente, ad esclusione anche di David (Act. III e XIII). La morte, dice Bossuet (I. Serm. P. le jour de Paq.), ha avuto molto potere sul suo corpo divino, essa l’ha posseduto sulla terra senza che avesse movimento e senza vita; ma essa non ha potuto corromperlo, e noi possiamo indirizzargli oggi questa parola, questa stessa parola che Giobbe diceva al mare: « tu andrai fin la, e non passerai oltre; questa pietra segnerà il limite alla tua furia », e su questa tomba, come su di un baluardo invincibile, si infrangeranno i tuoi sforzi. – Gesù aveva vinto la morte nelle persone che erano morte naturalmente, e bisognava ancora vincerla quando sarebbe giunta con violenza. Egli l’aveva vinta fin nella tomba e nel putridume nella persona di Lazzaro. Restava solo che Egli impedisse anche la corruzione. Coloro ai quali aveva reso la vita, rimanevano mortali; rimaneva quindi che con la morte, Egli vincesse anche la mortalità. Era nella sua Persona che Egli doveva dimostrare una vittoria completa. Dopo averlo fatto morire, Egli resuscitò per non morire più, anche senza aver visto la corruzione, come aveva cantato il Salmista. Quello che si fece nel Capo, si compirà anche nei membri. La nostra immortalità ci viene assicurata da Gesù Cristo, a miglior titolo di quanto inizialmente ci fosse stata data in Adamo. La nostra prima immortalità era di poter non morire, la nostra ultima immortalità sarà di non poter più morire (Bossuet, Méd. S. l’Ev. I. P. IV j.). – Il corpo incorruttibile di Gesù Cristo è il rimedio della corruzione di Adamo, la semenza dell’incorruttibilità dei Cristiani, ed il germe dell’immortalità (Duguet). – Per l’unione che noi abbiamo con Gesù Cristo e per la promessa che ci è stata fatta, noi possiamo dire anche che il Signore non lascerà affatto la nostra anima all’inferno, e che Egli non permetterà che noi proviamo per sempre la corruzione. La nostra anima, all’uscita da questa vita, non è condannata, come quella dei giusti dell’Antico Testamento, a veder differito il momento della propria felicità. Il nostro corpo, benché condannato a tornare nella polvere, è nondimeno destinato a riprendere una nuova vita, più perfetta della prima (Berthier). – Cosa temi, tu anima cristiana, nell’avvicinarsi della morte? Temi di perdere il tuo corpo? Ma che la tua fede non venga meno: dal momento che ti sottometti allo Spirito di Dio, questo Spirito onnipotente te lo renderà migliore, saprà ben conservartelo per l’eternità. Forse che vedendo cadere la tua casa tu credi di essere senza protezione? Ma ascolta il divino Apostolo: « Noi sappiamo – dice ai Corinti – noi non siamo portati a credere a congetture dubbiose, ma noi lo sappiamo sicuramente e con piena certezza, che se questa casa di terra e di fango nella quale noi abitiamo è distrutta, noi abbiamo un’altra casa che non è fatta da mano d’uomo, e che ci è preparata in cielo ». O condotta misericordiosa di Colui che provvede a tutti i nostri bisogni! « C’è l’intenzione, dice S. Crisostomo, di riparare la casa che ci è stata data; mentre Egli la distrugge e la stravolge per poi ricostruirla, è necessario che noi sloggiamo », perché cosa faremmo in questo tumulto ed in questa polvere? E Lui stesso ci offre il suo palazzo, ci da un appartamento per farci attendere nel riposo l’intera riparazione del nostro antico edificio (Bossuet, Sur la Résur.).

ff. 11. – Felice e necessaria conoscenza è quella del cammino della vita! Quanto poco è conosciuto ed ancor meno seguito? Quanti scambiano il cammino della morte per quello della vita? (Duguet). – Il cammino che ha condotto Gesù Cristo alla resurrezione è l’obbedienza alla volontà del Padre, la pazienza nelle prove di questa vita, la carità e lo zelo per la salvezza degli uomini (Berthier). – La grazia può mostrarci Dio più di quanto ce Lo faccia vedere la ragione … La conoscenza che ci dà la ragione, sublime per quanto sia, non è che una conoscenza ideale; Dio non si manifesta a noi direttamente; la sua Persona e la sua sostanza ci restano inaccessibili; ed essendo certi di Lui, certi della sua presenza e della sua azione nell’universo, ci resta l’incomparabile inquietudine di non averlo mai visto. Occorre che un’altra chiarezza si sovrapponga alla ragione perché tutte e due insieme elevino l’uomo alla visione della Personalità divina, e lo preparino a vederla un giorno nell’impenetrabile luce dell’essenza increata. Ora lo scopo della grazia, il suo effetto proprio, è di prepararci un giorno a vedere Dio, ed anche a vederlo da quaggiù (Lacord., Conf. De toul, Vie surn.). – Nel libro dei Santi, la faccia, il viso di Dio ci viene rappresentato quasi come – per così dire – l’amante verso il quale sono attirate tutte le creature. Nessuno dubita che per la parola “faccia” si intenda in generale la visione di Dio. La fede è la vista interiore delle cose invisibili. L’attrazione della santità creata è di aspirare alla faccia del Creatore, o piuttosto queste aspirazioni sono esse stesse la santità. Le cose nel mondo offrono certamente delle facce; ma tutte queste facce delle cose, benché belle o piuttosto coperte da una bella tristezza, cupe o sgradevoli, sono tutte rivestite da un’aria di attesa: i loro tratti dicono che esse non sono definitive e che non ci si deve arrestare ad esse. Nessuna di esse, fosse anche la migliore, può procurare la gioia, il riposo all’animo umano … il volto del Creatore, la manifestazione di questo volto nascosto: ecco quello che gli uomini devono ricercare con tutto l’ardore dei loro desideri. La lezione che la vita deve loro insegnare, è che non c’è vera vita al di fuori della visione di questo volto da sempre benedetto (Faber, Bethléem, I Ch. II). – Dio ha un viso per i giusti ed un viso per i peccatori: il viso che Egli ha per i giusti è un volto tranquillo e sereno, che dissipa tutte le nubi, che calma tutte le turbolenze della coscienza; un viso dolce e paterno « … che riempie l’anima di santa gioia » (Bossuet, II Serm. p. le Vend.-saint). – Quattro cose sono da considerare nella vita dei Santi: – 1) essa è piena, « voi mi colmerete di gioia »; – 2) essa è prodotta dalla visione di Dio « per la vista della vostra faccia »; – 3) essa è accompagnata dalla gloria « io gusterò delle delizie ineffabili alla vostra destra »; – 4) essa è eterna, « per l’eternità ».