SALMO 41:”QUEMADMODUM desiderat cervus”

CHAINE D’OR SUR LES PSAUMES

ou LES PSAUMES TRADUITS, ANALYSÉS, INTERPRÉTÉS ET MÉDITÉS A L’AIDE D’EXPLICATIONS ET DE CONSIDÉRATIONS SUIVIES, TIRÉES TEXTUELLEMENT DES SAINTS PÈRES, DES ORATEURS ET DES ÉCRIVAINS CATHOLIQUES LES PLUS RENOMMÉS.

[I Salmi tradotti, analizzati, interpretati e meditati con l’aiuto delle spiegazioni e delle considerazioni seguite, tratte testualmente dai santi Padri, dagli oratori e dagli scrittori cattolici più rinomati da …]

Par M. l’Abbé J.-M. PÉRONNE,

CHANOINE TITULAIRE DE L’ÉGLISE DE SOISSONS, Ancien Professeur d’Écriture sainte et d’Éloquence sacrée.

TOME PREMIER.

PARIS LOUIS VIVES, LIBRAIRE-ÉDITEUR 13, RUE DELAMMIE, 1878

IMPRIM.

Soissons, le 18 août 1878.

f ODON, Evêque de Soissons et Laon.

Salmo 41 (1)

In finem. Intellectus filiis Core.

[1] Quemadmodum desiderat cervus

ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus.

[2] Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum; quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?

[3] Fuerunt mihi lacrimæ meæ panes die ac nocte, dum dicitur mihi quotidie: Ubi est Deus tuus?

[4] Hæc recordatus sum, et effudi in me animam meam, quoniam transibo in locum tabernaculi admirabilis, usque ad donum Dei, in voce exsultationis et confessionis, sonus epulantis.

[5] Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me? Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus.

[6] Ad meipsum anima mea conturbata est; propterea memor ero tui de terra Jordanis, et Hermoniim a monte modico.

[7] Abyssus abyssum invocat, in voce cataractarum tuarum; omnia excelsa tua, et fluctus tui super me transierunt.

[8] In die mandavit Dominus misericordiam suam, et nocte canticum ejus;

[9] apud me oratio Deo vitæ meæ. Dicam Deo: Susceptor meus es; quare oblitus es mei? et quare contristatus incedo, dum affligit me inimicus?

[10] Dum confringuntur ossa mea, exprobraverunt mihi qui tribulant me inimici mei, dum dicunt mihi per singulos dies: Ubi est Deus tuus?

[11] Quare tristis es, anima mea? et quare conturbas me? Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus.

[Vecchio Testamento Secondo la VolgataTradotto in lingua italiana da mons. ANTONIO MARTINI Arciv. Di Firenze etc.

Vol. XI

Venezia, Girol. Tasso ed. MDCCCXXXI]

SALMO XLI (1)

Ardente desiderio di Davide di giungere alla visione di Dio, eterna felicità, trovandosi nei travagli dell’esilio. Nel suo desiderio si ravvisano gli argomenti dell’amor di Dio. — I figliuoli di Core, a cui davasi il Salmo a cantare, doveano intendere essi e far intender agli altri i sensi del Salmo stesso.

Per la fine; salmo d’intelligenza ai figliuoli di Core.

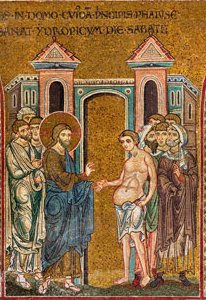

1. Come il cervo desidera le fontane di acqua, così te desidera, o Dio, l’anima mia. (2)

2. L’anima mia ha sete di Dio forte, vivo; e quando sarà ch’io venga, e mi presenti dinanzi alla faccia di Dio?

3. Mio pane furono le mie lacrime e notte e giorno, mentre a me si diceva: il Dio tuo dov’è?

4. Tali cose teneva io in memoria; ma dilatai in me l’anima mia; perocché io passerò al luogo del tabernacolo ammirabile, fino alla casa di Dio: dove voci di esultazione e di laude, festosi suoni di que’ che sono al banchetto.

5. Perché mai, o anima mia, sei tu afflitta, e perché mi conturbi? Spera in Dio, perocché ancora canterò le laudi di lui, salute della mia faccia e mio Dio.

6. Dentro di me è turbata l’anima mia; per questo mi ricorderò di te nel paese, che è dal Giordano fino a Hermon e alla piccola collina.

7. L’abisso chiama l’abisso al rumore delle tue cateratte. Tutte le tue procelle e i tuoi flutti son passati sopra di me. (3)

8. Nel giorno il Signore ordinerà che venga la sua misericordia, e la notte a lui darò laude. Meco avrò l’orazione a Dio, che è mia vita;

9. Dirò a Dio: Tu se’ mio aiuto. Perché ti sei scordato di me, e perché vo io contristato, mentre il nimico mi affligge?

10. Mentre sono spezzate le ossa mie, dicono a me improperii que’ nemici che mi perseguitano; dicendomi ogni dì: dov’è il tuo Dio?

11. Anima mia, perché ti rattristi e ti conturbi? Spera in Dio, perocché ancora canterò le lodi di lui, salute della mia faccia e Dio mio.

(1). Il secondo Libro dei Salmi, che comincia dal XLI, comprende trent’uno salmi, dei quali i primi 8 sono dei figli di “Core”, e tutti gli altri, eccetto il 49 di Asaf, ed il 71, attribuito a Salomone, sono di Davide, di cui quasi tutti portano il nome. Questa collezione sembra essere stata compilata verso il ventesimo anno del regno di Ezechia, dai figli di Core, il cui nome si trova in cima ai primi salmi di questo libro. Essi avrebbero aggiunto ai loro, quelli che si conservano per tradizione orale o in famiglie separate, tra i musicisti del tempio. Nei salmi di questo libro Dio è designato ordinariamente con la parola Elohim, e raramente con Jehovah, al contrario dei primi libri (si comparino soprattutto i salmi XIII e LII, che non sono che uno solo), benché quasi tutti in questo secondo libro siano di Davide, come molti salmi del primo libro. Questo deriva dal fatto che la seconda raccolta è stata fatta in un periodo in cui la parola Jehovah cominciava ad essere per i Giudei il nome ineffabile, e quindi, nei Salmi, fino ad allora conservati solo dalla tradizione orale, la parola Elohim aveva già rimpiazzato il nome che non era più permesso pronunziare. Ora i Salmi sono scritti così come si cantavano allora. I salmi dal XLI al XLVIII sembrano essere riconducibili ai tempi di Ezechia, durante l’invasione di Sennacherib (Re, XVIII, 19, Paral. XXXIII, Ezech. XXXVI, 27). I Salmi XLI, XLVIII, salvo il XLIV ed il XLVIII, hanno un doppio senso letterale. Secondo il primo, essi cantano lo stato della Giudea prima e dopo la disfatta di Sennacherib. Nel secondo, essi abbracciano tutta la storia della Chiesa dalla caduta di Adamo fino all’ultimo giudizio. Tutti, salvo l’ultimo, possono applicarsi alle due venute di Gesù-Cristo, e soprattutto la seconda, alla quale si riferisce il Salmo XLVIII (Le Hir.). – Questi Salmi presentano tutte le bellezze più grandi, così come grandi difficoltà.

(2). La noia dell’isolamento nel rimpianto ardente della patria assente, la descrizione della terra straniera e la sua comparazione malinconica con il suolo natale, la speranza nell’avvenire, la speranza del ritorno mista e confusa al ricordo del passato in un toccante abbraccio: tali sono questi due Salmi, o piuttosto tali sono questi due Salmi XLI e XLII, pieni di tenerezza e di dolci lacrime, e da cui alcune armoniose rimembranze sono tutti i giorni ripetute nella Messa.

(3) Come l’abisso risponde all’abisso nel giorno in cui rumoreggiano la sue cataratte, esse, così dirompenti e come ondate, cioè le tribolazioni, sono passate sopra di me.

Sommario analitico

Davide, dopo aver considerato nei due Salmi precedenti la Passione e la Resurrezione di Gesù-Cristo, esprime qui l’ardente desiderio di provare l’eterna felicità contemplando il Salvatore nei cieli.

I. Egli esprime la vivacità, l’ardore dei suoi desideri, con l’aiuto di una doppia analogia.

1° del cervo che corre verso le sorgenti di acqua viva (1), 2° di un uomo che prova una sete ardente e come una sorta di impazienza sempre più grande di comparire davanti a Dio (2).

II – Egli fa conoscere la grandezza del suo dolore a causa del ritardo impiegato nel compirsi dei suoi desideri:

1° le sue lacrime scorrono notte e giorno (3); 2° la sua anima si scioglie in ferventi preghiere (4); 3° tuttavia conserva la speranza di vedere i suoi voti esauditi ed indica come essi saranno.

III – Egli si considera come in balìa alla tempesta, ed enumera tutte le ondate dalle quali è travolto:

1° egli è agitato da ondate di tristezza interiore, e ne indica i rimedi: – a) la speranza in Dio; – b) il suo amore e le sue lodi (5), c) – il pensiero che è il nostro Sanatore ed il ricordo cosante della sua presenza (6).

2° Egli è stato scosso dalle tentazioni raddoppiate del demonio (7).

3° Ha visto piombare su di lui tutte le calamità, sia quelle inviate direttamente da Dio, sia quelle che Egli ha semplicemente permesse. Ne attende il rimedio nella misericordia di Dio che: – a) dà una nuova forza all’anima; – b) la porta ad indirizzare a Dio ferventi preghiere; – c) produce una intera e perfetta fiducia in Dio (8, 9).

4° I flutti che lo circondano sono gli attacchi che gli portano i suoi nemici, i loro oltraggi, le loro derisioni, i loro rimproveri. Il rimedio è – egli lo ripete – la speranza in Dio che dissipa ogni tristezza (10, 11).

Spiegazioni e Considerazioni

I . — 1, 2.

ff. 1. – È normale per coloro che amano, non tenere il proprio amore segreto, ma far conoscere a tutti quelli che li circondano, l’ardore dal quale sono animati; perché l’amore è per sua natura come una fiamma ardente, che l’anima non può nascondere. Siccome la parola è incapace di esprimere il suo amore, il Re-Profeta cerca da ogni parte un esempio che possa farci comprendere questo amore e farci parte dei suoi trasporti (S. Chrys.). – Ma perché il salmista sceglie il cervo come termine di paragone? Il cervo possiede quattro qualità rimarchevoli: innanzitutto esso è nemico dei serpenti ed è continuamente in lotta con essi; in secondo luogo, quando è inseguito dai cacciatori, acquisisce una rapidità nella corsa sulle alte montagne più alte; poi esso osserva, per naturale istinto, quel che l’Apostolo raccomanda ai Galati, cioè « … portare i pesi gli uni degli altri », perché quando i cervi camminano nel branco, o attraversano i fiumi a nuoto, appoggiano la testa sui loro vicini; infine, affaticato dalla lotta contro i serpenti, o per le corse sulle alte montagne, cerca ardentemente l’acqua dalle fonti. Così è colui che ama Dio! (Bellarm.). – « Immaginate questo cervo che, inseguito da una muta di cani, non abbia più fiato, né gambe; come si getta avidamente sull’acqua che cerca, con quale ardore si slancia e si immerge in questo elemento. Sembra come se volesse volentieri fondere e tramutarsi in acqua, per gioire più pienamente di questa frescura. Oh! Quale unione del nostro cuore a Dio nell’alto del cielo dove, dopo questi desideri infiniti del vero bene, non più asserviti a questo mondo, troveremo la sorgente potente e vivente. Ecco allora, così come si vede un lattante affamato, incollato al fianco della madre e attaccato alla sua mammella, sollecitare avidamente questa dolce fontana di soave e desiderato nettare, e sembra quasi che voglia immergersi tutto nel seno materno, e succhiare il petto nel suo, così sarà la nostra anima, assetata totalmente dalla bruciante sete del bene, quando incontrerà la sorgente inesauribile nella Divinità, o vero Dio! Quale santo e divino ardore l’unirsi ed il congiungersi a queste mammelle feconde di ogni bontà, per essere tutto inabissato in essa ed essere un tutt’uno in noi » (S. Franc. De Sales, T. de l’am. de Dieu. L. III, C. XI.). – Dove si è mai visto questo desiderio di comparire davanti a Dio così vivamente espresso? Se non fosse soprannaturale, lo si troverebbe nelle preghiere di altre religioni; ma non è così, non lo sarà mai. Orazio predice ad Augusto che sarà un “dio”, cosa che è più che vedere Dio, ma gli consiglia di non affrettarsi, malgrado tutto il piacere che si possa avere nell’essere nell’olimpo: egli ha ragione, non occorre essere “dio” in questo modo se non il più tardi possibile (La Harpe). – Tutti, santi e peccatori, perfetti ed imperfetti, giovani e vecchi, innocenti o penitenti, uomini solitari o gente mondana, tutti devono incontrarsi nel santuario di questo amore di desiderio, tutti devono attingere alle acque di queste sorgenti celesti. Quale creatura ragionevole potrebbe non desiderare Dio con un ardore infinito ed irresistibile? Quale intelligenza creata non prova il bisogno di essere inondato dalla sua dolce luce? Quale volontà creata non langue in attesa dal momento in cui sarà abbracciata dal fuoco del suo amore estatico? Daniele è chiamato nella scrittura l’uomo del desiderio, magnifico titolo che ricorderà fino alla fine dei tempi l’ardore con il quale il Profeta cercava Dio. Come sarebbe bello vedere con gli occhi di qualche sublime intelligenza, come questo desiderio di Dio faccia la bellezza e l’ordine di tutta la sua creazione che tende verso di Lui, sia negli empirei spirituali della santità angelica, sia attraverso la terra ed i mari, le montagne e le valli del nostro pianeta, delle intelligenze e delle volontà senza numero, ognuna tracciante la propria strada nel movimento generale! È questo desiderio che salva e giustifica, che dà la corona e la gloria; è questo amore che i tremori di una santa paura rendono più elevato e squisito. È un amore che non solo ci fa desiderare Dio, ma ce Lo fa desiderare sopra ogni altra cosa, unicamente e sempre con intensità. Senza tiranneggiarci, esso ci attira a cercare esclusivamente Dio in tutte le cose di quaggiù, e a sospirare presso di Lui come se fosse Egli solo il magnifico avvenire che colmerà le nostre speranze nella vita futura (Faber, Le Createur et la creat., p. 184).

ff. 2. – Il cervo desidera le sorgenti d’acqua per dissetarvisi o per bagnarvisi, noi lo ignoriamo. Ascoltate cosa dice in seguito, ed il vostro dubbio cesserà: « La mia anima ha sete del Dio vivente ». Ma qual è questa sete? « Quando verrò e apparirò davanti al cospetto di Dio? » Ecco la mia sete di venire ed apparire davanti a Dio. Io ho sete nel mio viaggio, io ho sete nella mia corsa: arrivando sarò assetato. Ma: « quando arriverò? ». Ciò che è sollecito per Dio, è lento nell’arrivare per colui che desidera (S. Agost.). – Il profeta non dice: la mia anima ama Dio, o che abbia un’affezione per Dio; per meglio esprimerci la vivacità del suo amore, lo compara al bisogno della sete, per farci comprendere l’ardore e la continuità di questo amore. « La mia anima ha sete del Dio forte e vivente ». Sembra per far intendere questi rimproveri più in alto alle orecchie di coloro che sospirano dietro alle cose di questa vita. Perché questa passione insensata per la materia? Perché questo amore per le cose deperibili? Perché questa ambizione di gloria? Perché questi desideri della voluttà? Nessuna di queste cose dura e vive eternamente; esse tutte passano e spariscono con rapidità; esse sono più vane dell’ombra, più ingannevoli dei sogni, appassiscono e cadono più rapidamente dei fiori di primavera. Le une, in effetti, periscono per noi in questa vita, le altre ci lasciano anche prima di questo termine fatale. Il possesso ne è incerto, l’uso di breve durata, ed il cambiamento rapido. In Dio al contrario, nulla di simile: Egli vive e dimora eternamente, e non è soggetto ad alcun cambiamento, ad alcuna vicissitudine. Lasciamo tutte le nostre cose fragili ed effimere, per riporre il nostro amore solo in Colui la cui esistenza è eterna (S. Chrys.). – Desideriamo allora anche noi attingere vivamente alle sorgenti del Salvatore. In Lui ci sono diverse sorgenti, benché unica sia la sorgente; e San Bernardo si prende cura di nominarle: sorgente di misericordia, per lavare le nostre anime, sorgente di saggezza per estinguere la loro sete; sorgente di grazia, per fecondarle; sorgente bruciante di amore per riscaldarle. Ma a queste quattro prime, bisogna aggiungerne una quinta, quella sulla quale poggia l’eterna felicità, quella che Davide aveva visto in questo versetto del salmo: « … la mia anima ha sete di Dio, che è la sorgente vivente » (S. Bern.). – « Quando verrò e comparirò davanti a Dio? ». Vedete un’anima tutta infuocata e consumata dall’amore. Davide sa che egli deve vedere Dio all’uscita da questa vita, ma non può attendere questo momento, egli non può soffrirne il ritardo, e si mostra qui animato dallo stesso spirito dell’Apostolo, al quale la lunghezza del pellegrinaggio di questa vita strappa dei gemiti (S. Chrys.). – Quali sentimenti di intima dolcezza, di gioia ineffabile inondano e penetrano la nostra anima, quali lacrime rallegrano il nostro cuore, quando al ritorno da un lungo viaggio noi scorgiamo da lontano, sotto un cielo brumoso, su di un triste lido, la povera casa dove ci attende nostro padre, nostra madre; quando noi riconosciamo la nostra stessa madre che viene sulla soglia a contemplare questa strada alla quale ella da tanto tempo richiede suo figlio! E queste non sono che le gioie della terra. Che sarà, dunque, mio Dio, cosa sarà il ricordo di tutte le cose felici in questo mondo, quando noi ritorneremo non più nella casa di fango dei nostri genitori mortali, ma a questa casa che non è fatta da mani d’uomo, alla casa che vi siete preparata per l’eternità nei cieli; non più nel pergolato di questa vita piena di offese, ma nel palazzo della nostra santa origine e delle vostre immortali grandezze; … ma a Maria, la Madre del vostro amore le immortali grandezze; ma a Maria, la Madre del vostro amore, … a Gesù, che ha tanto sofferto per riscattarci; … ma a Voi per l’eternità, nostro Padre e Padre della nostra eternità! (L.V., Rome et Lorette, p. 180). « Quando verrò, e quando comparirò al cospetto di Dio? Quando spinterà questo giorno felice? … giorno di liberazione e di beatitudine senza fine? Quando cesserà il tempo dell’esilio, il tempo della speranza e delle lacrime? Quando vedrò declinare le ombre che nascondono ai miei sguardi la faccia di Dio che io amo? »

II. — 3, 4.

ff. 3. – Finora, mentre medito, corro, sono in cammino, prima che venga, che compaia davanti a Dio, « … le mie lacrime sono state per me un pane, giorno e notte » , quando mi si dice ogni giorno: « dov’è il tuo Dio? ». Le mie lacrime – egli dice – sono state per me non amarezze, ma un pane. Queste lacrime mi erano dolci nella sete in cui ero quando cercavo questa fonte alla quale non potevo ancora bere, e mangiavo con avidità le mie lacrime; perché egli non ha detto: le mie lacrime sono per me diventate una bevanda, per timore di sembrare di averle desiderate così come le sorgenti delle acque, ma conservando questa sete che brucia e mi precipita verso le sorgenti delle acque, le mie lacrime sono diventate il mio pane in tutto il tempo in cui stavo lontano dalla mia meta. E mangiando le sue lacrime, senza alcun dubbio, egli ha via via sempre più sete delle sorgenti. In effetti, giorno e notte, le mie lacrime sono diventate il mio pane. Gli uomini mangiano durante il giorno questo nutrimento che si chiama pane, e la notte dormono. Ma il pane delle lacrime è mangiato giorno e notte, sia che consideriate il giorno e la notte da un punto di vista temporale, sia che consideriate il giorno come le prosperità, e la notte come le avversità di questo secolo. In tale prosperità o nelle avversità, io verso le lacrime del mio desiderio, e nulla perdo dell’avidità del mio desiderio, ed anche quando tutto nel mondo è bene, tutto è male, finché io non compaia al cospetto di Dio. Perché sforzarmi di essere felice, in qualche modo, del giorno, se qualche prosperità del mondo mi sorride? Non è deludente? Transitoria, corruttibile, mortale? Non è forse temporanea, cangiante, passeggera? Non porta più delusione che diletto? Perché dunque, anche in seno a questa prosperità, le mie lacrime non sarebbero il mio pane? Perché, anche quando la felicità di questo mondo brilla intorno a noi in tutto il suo splendore, finché siamo in questo corpo, noi viaggiamo lontano da Dio (II Cor. V, 6). Ed ogni giorno mi si dice: « dov’è il vostro Dio »? Costui mi mostra il suo Dio col dito, stende il suo dito verso qualche pietra e dice: ecco il mio Dio, « … dov’è il vostro Dio? » Se io rido di questa pietra, e se colui che me l’ha mostrata arrossisce, egli distoglie lo sguardo da questa pietra, guarda il cielo, e mostrando col dito forse il sole, dice ancora: ecco il mio Dio, « dov’è il vostro Dio »? Egli trova quel che può mostrare ai suoi occhi di carne; dal mio canto, non è che io non abbia nulla da mostrargli, ma egli non ha gli occhi con i quale vedere ciò che potrei mostrargli. Egli ha potuto mostrare il sole, che è il suo “dio”, ai miei occhi di carne, ma con quali occhi mostrargli Colui che ha fatto il sole? (S. Agost.). – Talvolta le lacrime non hanno una causa precisa: ci sono lacrime in tutto l’universo, ed esse ci sono così naturali, benché non abbiano causa, esse colerebbero senza causa, per il solo fascino di questa ineffabile tristezza di cui la nostra anima è pozzo profondo e misterioso. (Lacord. I, Conf. T. 1, p. 47). – Si piange come il bambino nella culla, senza saperne il perché; si piange perché si è esiliati, e nell’esilio il sentimento della patria bagna le palpebre, anche quando non ci sia un ricordo distinto e presente. Si piange perché nulla ci soddisfa completamente: il miglior latte contiene un misto di assenzio, il vino più dolce possiede delle gocce di amarezza. Chi mi dirà la causa di queste lacrime? « … è – scrive Bossuet – quel che non si può dire ». Non è vero, prendendo in altro senso il pensiero di Virgilio, che ci sono dappertutto lacrime nelle cose, « sunt lacrymæ rerum ». – Ci sono lacrime più preziose, più feconde, lacrime divine, che sembrano cadere dal cielo nel cuore dell’uomo. Sono le lacrime di un cuore amante, di un cuore che è proteso al cuore di Dio, e che piange perché Lo ama. Non ne abbiamo mai versate di queste lacrime profumate, … come le chiama santa Caterina? Ne avremmo dovuto spargere se non altro all’epoca della nostra prima Comunione, dopo un ritiro, in una orazione fervente, in quei giorni di luce inopinata in cui Dio sembra voler entrare bruscamente nel nostro cuore? E non parlo solo delle lacrime esteriori; quello che voglio specialmente designare, sono le lacrime misteriose che scendono nel silenzio di un cuore liquefatto d’amore, lacrime immateriali, invisibili, che gli Angeli appena percepiscono, ma che Dio distingue e riceve con gioia, come la più pura essenza dell’anima! Siete Voi che io saluto, che vorrei poter adorare come questo liquore balsamico che fuoriesce da certe piante nei paesi orientali! Voi ne discendete sempre: non è necessario che il tronco che vi contiene sia tagliato col ferro, è sufficiente solo che le sue foglie siano agitate dalla più leggera brezza d’amore (Mgr. Landriot, Béat. Ev. XVIII Conf.).

ff. 4. – Tuttavia, a forza di sentir dire ogni giorno: « dov’è il vostro Dio? », a forza di nutrirmi tutti i giorni delle mie lacrime, io ho meditato giorno e notte su tutto ciò che ho inteso: « … dov’è il vostro Dio »? Io ho anche cercato il mio Dio, per non essere ridotto a credere solo in Lui, ma per vederlo in qualche modo, potendo. Io vedo in effetti ciò che ha fatto il mio Dio, ma Egli che ha fatto tutte queste cose, io non Lo vedo. Ma poiché sospiro come il cervo presso le fonti d’acque; poiché il mio Dio è la sorgente della mia vita; infine poiché le meraviglie invisibili di Dio siano comprese e percepite con l’aiuto delle meraviglie visibili che Egli ha creato (Rom. I, 30), cosa farò per ritrovare il mio Dio? Io consideravo la terra, la terra che Egli ha creato. Grande è la bellezza della terra, ma la terra ha Qualcuno che l’ha fatta; grandi sono le meraviglie delle semenze e delle generazioni, ma tutte queste cose hanno un Creatore. Io contemplo l’immensità dei mari che circondano le terre: io sono stupefatto, ammiro e cerco Chi le abbia fatte. Alzo i miei occhi al cielo verso la magnificenza degli astri: ammiro lo splendere del sole che produce il giorno, e la luna, che consola le tenebre della notte; tutte queste cose sono meravigliose, sono degne di ogni lode, o piuttosto confondono il nostro spirito: esse non appartengono più alla terra, essendo delle cose tutte celesti; e pertanto la mia sete non si arresta ancora là: io ammiro queste bellezze, le lodo, ma io ho sete di Colui che le ha fatte. (S. Agost.). – « Io ho allargato l’anima mia al di sopra di me stesso », e non mi resta più nulla da desiderare se non il mio Dio. In effetti è là, al di sopra della mia anima, che è la casa del mio Dio. Là Egli abita, da lì mi vede, da lì mi ha creato, da lì mi governa, provvede ai miei bisogni, da lì mi chiama, mi dirige, mi conduce, mi volge al porto. Ora, Colui che possiede nel più alto dei cieli una casa invisibile, ha anche una tenda sulla terra. La sua tenda sulla terra è la sua Chiesa, ancora in cammino. È là che bisogna cercarlo perché nella tenda si trova la strada che porta alla casa. In effetti, quando ho allargato la mia anima al di sopra di me, per raggiungere il mio Dio, perché l’ho fatto? « Perché io entrerò nel luogo del tabernacolo ». In effetti, fuori dal luogo del tabernacolo, io non potrei che ingannarmi cercando il mio Dio. « perché io entrerò nel luogo del tabernacolo meraviglioso, fino alla casa di Dio ». Nel presente, in effetti, io ammiro molte cose nel tabernacolo. Quali incomparabili meraviglie ammiro in questo tabernacolo! Perché il tabernacolo di Dio sulla terra, è formato dagli uomini fedeli. Io ammiro in esso la maniera in cui i loro membri sono loro sottomessi, perché il peccato non regna in essi per asservirli al desiderio del male e perché non abbandonino i loro membri al peccato, come strumento di iniquità, ma li offrano al Dio vivente con le loro buone opere. (Rom. VI, 12). – Io ammiro quando l’anima serve Dio, come i membri del corpo combattono per Dio; io vedo l’anima stessa obbedire a Dio, che regola le opere che devono compiere, frenando le cupidigie, respingendo l’ignoranza, procedendo nelle più dure e penose sofferenze, trattando gli altri con giustizia e carità. Ammiro anche queste virtù nell’anima, ma io non sono che nel luogo del tabernacolo. Io passo oltre, e per quanto mirabile sia questo tabernacolo, io sono stupefatto quando giungo alla casa di Dio (S. Agost.). – « In mezzo ai canti di allegrezza e di lode, in mezzo ai concerti che celebrano la gioia delle feste ». Quando in mezzo a noi si celebra qualche splendida festa, vi è l’abitudine di riunire, davanti casa, dei suonatori di strumenti, dei cantori, dei musicisti utilizzati nelle feste per eccitare al piacere, e quando noi li ascoltiamo, cosa diciamo passando? Cosa si fa là? E ci si risponde: vi si celebra una nascita o le nozze, di modo che questi canti non sembrano inopportuni ed il piacere trovi la sua scusante nella festa che vi si celebra. Nella casa di Dio c’è una festa continua. In effetti, non vi si celebra nulla che sia passeggero. La festa eterna è celebrata dai cori degli Angeli; e il viso di Dio, visto allo scoperto, causa una gioia che nulla può alterare. Nessun inizio c’è a questo giorno di festa, nessuna fine che possa concluderlo. Da questa festa eterna e continua sfugge non so qual suono che giunge dolcemente alle orecchie del cuore senza che si mescoli a nessun brusio umano. L’armonia di questa festa incanta l’orecchio di colui che cammina in questa tenda e che contempla le meraviglie che Dio ha operato per la redenzione dei fedeli; ed essa conduce il cervo verso le sorgenti delle acque. (S. Agost.).

III. — 5-11.

ff. 5. – Benché talvolta noi perveniamo, camminando sotto l’impulso del desiderio che dissipa le nubi intorno a noi, ad intendere questi suoni divini, in modo da percepire con i nostri sforzi, qualcosa della casa di Dio, ciò nonostante, attratti per i piedi dalla nostra debolezza, ricadiamo ben presto nelle nostre abitudini e ci lasciamo introdurre alla nostra vita scostumata. Ed anche quando nell’avvicinarci a Dio, noi abbiamo trovato la gioia, ricadendo sulla terra, troveremo di cosa gemere. In effetti, questo cervo, questo giusto che mangia la sue lacrime notte e giorno, e che è guidato dal suo desiderio verso le sorgenti dell’acqua, cioè verso le dolcezze interiori di Dio che espande la sua anima sopra di lui, e marcia nel luogo di questa mirabile tenda fino alla casa di Dio, condotto dalle delizie del canto interiore che ha compreso, quand’anche giunga a disprezzare tutte le cose esteriori e a non desiderare che le cose interiori, questo giusto non è ancora che soltanto un uomo; egli ancora geme qui in basso, porta ancora una fragile carne, è ancora in pericolo in mezzo agli scandali del mondo. Egli ha dunque gettato uno sguardo su se stesso, ritornando per così dire nelle sue altezze; egli ha comparato le tristezze in mezzo alle quali si trova con le meraviglie che ha intravisto entrando nella casa di Dio, e che ha lasciato uscendone; e si sente dire: « … Anima mia, perché sei triste, e perché mi turbate? ». Ecco che già abbiamo gioito di una certa dolcezza interiore; ecco che nella parte più elevata del nostro spirito, noi abbiamo potuto intravedere, benché succintamente e di sfuggita qualche cosa di mirabile; perché dunque mi turbate ancora? Perché ancora siete triste? In effetti voi non avete dubbi circa il vostro Dio; non siete privo di risposte contro coloro che dicono « … dov’è il vostro Dio »? Ho già pregustato ciò che è immutabile; perché ancora mi turbate? « Sperate in Dio ». E la sua anima gli risponde in segreto: perché mi turbate, se non perché io non sono in questa dimora dove si gusta questa dolcezza e in seno alla quale io già sono stata trasportata come di passaggio? È che ora che io beva a questa sorgente senza nulla temere? Cosa fare al presente per non temere alcuno scandalo? Sono forse al presente in sicurezza contro le mie cupidigie? Il demonio, mio nemico, non tende tutti i giorni contro di me perfide insidie? E non volete che io mi turbi mentre sono nel mondo, ancora esiliato dalla casa di Dio? Allora, alla sua anima che lo turba e che gli chiede conto, per così dire, di queste turbe, esponendogli i mali di cui è pieno il mondo, egli risponde: « Sperate in Dio ». Aspettando, aspettate quaggiù nella vostra speranza; « perché la speranza delle cose che si vedono, non è più una speranza; ma se speriamo ciò che non vediamo, noi lo attendiamo con pazienza » (Rom. VIII, 24 – S. Agost.). – Diversi sono i tipi di tristezza: la tristezza di questo mondo, che proviene dal dolore di aver perso i beni del secolo; dell’attaccamento vivo a questi beni putrescenti; dell’impotenza nel non vedersi soddisfatte le passioni: è questa una tristezza criminale che ci accomuna agli empi e produce la morte. – Tristezza nell’umore, nell’aspetto, di disgusto delle cose di Dio, di turbamento e di inquietudine: tristezza imperfetta e talvolta dannosa. – Tristezza secondo Dio, che viene dal fatto che il giusto, persecutore irreconciliabile delle proprie passioni, si trova ancora perseguitato dalle ingiuste passioni degli altri. – Tristezza secondo Dio che « riempie il cuore dei fedeli », quando sui fiumi di Babilonia ed in mezzo ai beni passeggeri, essi sentono i loro esilio e piangono ricordando Sion, la loro cara patria. – Tristezza secondo Dio che soprattutto produce, dice l’Apostolo, una stabile penitenza; tristezza santa e salutare, semenza di gioia divina e di salvezza eterna (Dug. e Bossuet: Trist. des enf. de Dieu).

ff. 6. – « La mia anima è turbata in me ». È turbata in Dio? Essa è turbata in me, essa è alleviata in Colui che è immutabile; essa è turbata in me, che sono soggetto a cambiamenti. Io so che la giustizia di Dio è stabile, io non so se la mia sia durevole, perché l’Apostolo San Paolo non sbaglia quando dice: « … colui che crede di essere in piedi, prenda cura di non cadere » (I Cor. X, 12). Dunque, poiché non mi piace impormi, io non pongo in me la mia speranza, e non amo essere in me turbato. Volete che essa non sia turbata? Che non resti in voi, dite al contrario: « Signore io ho elevato la mia anima a Voi » (Ps. XXIV, 1). Non riponete dunque la vostra speranza in voi, ma nel vostro Dio; perché se la mettete in voi, la vostra anima è turbata, poiché non trova in voi motivo di sicurezza. Dunque, poiché la mia anima è turbata in me, cosa mi resta se non di essere umile per evitare ogni presunzione? Cosa mi resta se non occupare l’ultimo posto; se non umiliarmi per essere elevato, se non nulla attribuirmi, affinché Dio mi doni ciò che mi è utile. Dunque, perché la mia anima in me è turbata, è l’orgoglio che produce questo turbamento, «a causa di ciò, io mi sono ricordato di voi, mio Signore, dalle rive del Giordano e dalla piccola montagna dell’Hermoniim ». Dove mi sono ricordato di voi? Da una piccola montagna e dalle rive del Giordano. Forse è dal Battesimo, ove si trova la remissione dei peccati? Nessuno in effetti corre alla remissione dei peccati, se non colui che si confessa peccatore, e nessuno si confessa peccatore se non umiliandosi davanti a Dio (S. Agost.).

ff. 7, 8. – Ecco l’espressione figurata per esprimere la grandezza delle afflizioni paragonate a tracimazioni d’acqua che si susseguono continuamente le une alle altre. – Orbene, secondo i Santi Padri, l’abisso della miseria degli uomini, attira l’abisso della misericordia. Nel senso opposto l’abisso della malizia del cuore umano attira l’abisso della giustizia divina. – O ancora, la profondità impenetrabile del cuore dell’uomo, richiede la profondità infinita della scienza di Dio stesso che sonda, come si dice, i reni ed il cuore di tutti gli uomini (Duguet). – Quando i flutti del mare si sollevano e minacciano una prossima morte, coloro che si vedono sul punto di essere ingoiati dalle furiose ondate, non sono più toccati da nessuna preoccupazione della terra, né dai piaceri dei sensi. Essi gettano fuori dal vascello tutte le cose per le quali hanno attraversato i mari, ed il desiderio di salvare la loro vita fa sì che considerino un nulla ciò che stimavano di più. È quel che succedeva al Profeta, quello che succede tutti i giorni alle anime afflitte che si trovano avvolte sotto i flutti della giustizia di Dio. Esse sono insensibili a tutto ciò che accade nel mondo, a tutti i vani piaceri del secolo (Idem). – Dopo che saranno passate queste grandi acque e questi orribili abissi, il Signore invia, nel giorno della prosperità, la sua misericordia nel visitarci e nel consolarci. È un bel giorno questo che sorge dopo una notte oscura. Questo felice cambio arriva per coloro che sono fedeli a Dio nel tempo dell’afflizione e che, in luogo di piangere e mormorare durante la notte della desolazione, Gli cantano un cantico di azioni di grazie.

ff. 9. 11. – « In me è la mia preghiera, etc. …»: io non andrò in effetti a comprare al di là dei mari le suppliche che devo fare a Dio; o, perché Dio mi esaudisca, non navigherò più in paesi lontani, per riportarne l’incenso ed i profumi; io non prenderò dal mio gregge delle vittime per offrirgliele in sacrificio: « in me è la mia preghiera al Dio della mia vita ». Io ho dentro di me la vittima da immolare, ho dentro di me l’incenso da offrire, io ho dentro di me il sacrificio per placare il mio Dio (S. Agost.). – « Dov’è il tuo Dio? ». Questa domanda ironica degli empi è ripetuta due volte in questo Salmo, e si sente che è una delle prove più difficili alle quali la pietà possa essere esposta. La più grande pena di Giobbe e di Tobia era questa domanda insolente che veniva loro rivolta all’apice della loro sofferenza: dov’è dunque il vostro Dio? Dove la vostra speranza? Dove sono le vostre elemosine? Gesù-Cristo ha voluto essere così l’oggetto di simili beffe: « … ha posto la sua fiducia in Dio, che Dio lo liberi se Lo ama ». Il mondo non cessa di utilizzare verso i servi di Dio quest’arma del sarcasmo e del ridicolo. Occorre prepararsi di buon ora a questo genere di combattimento, ove si trionfa solo con un’umile pazienza e con profondo sentimento dell’onore cristiano. Chi teme Dio sfida tutte le altre paure; chi spera in Dio disprezza tutte le altre speranze. Contro un tale uomo, il mondo è disarmato (Rendu). – Cosa mi interessano l’ignoranza, il disprezzo di questi beffardi di professione che mi dicono tutti i giorni: « … dov’è il vostro Dio? », dov’è la vostra aspettativa? Chi considera la vostra pazienza? Cosa è diventata la promessa del suo avvento? Cosa importano le loro risate e le loro negazioni, lasciamo loro i dubbi e le oscurità, i loro ristretti orizzonti, le loro aspirazioni limitate alla terra, il loro spirito che si imprigiona nei tempi, il loro cuore vuoto di Dio, la loro anima chiusa alla speranza, la loro vita cupa e desolata che si svolgerà con inutili rimpianti. Ma noi che abbiamo lo sguardo più fermo, che davanti abbiamo le più ampie prospettive, conserviamo la nostra fede e la nostra fiducia in Dio, e le nostre speranze eterne, con la parte migliore e più pura del genere umano (Mgr. Freppel). – Ah, senza dubbio, i nostri occhi, come quelli del Re-Profeta, si bagnano di lacrime a queste parole di insulto e di incredulità, ma queste lacrime, noi le riversiamo su di loro, perché essi non conoscono nulla del destino sublime dell’uomo, … non vedono nulla al di là della corruzione della morte e della polvere delle tombe; noi piangiamo su di essi, perché sono completamente estranei a questa alleanza spirituale che Dio ha voluto contrarre con gli uomini, perché essi sono senza speranze circa i beni promessi e come senza Dio in questo mondo; sono queste delle anime vuote di fede, legate alle loro basi, aperte solo al tumulto dei sensi ed al delirio delle passioni: noi piangiamo su di essi, perché quale spettacolo più deplorevole che vedere delle anime immortali dire a Dio: « … io non voglio la vostra immortalità; io amo piuttosto la morte, il niente ». Ma nello stesso tempo noi espandiamo la nostra anima fuori da noi stessi, e diciamo: noi passeremo un giorno nel luogo di questo tabernacolo mirabile, fino alla casa di Dio. Perché dunque, anima mia, ti rattristi per le loro beffe, e perché mi turbi? La testimonianza dei morti prova qualcosa contro i viventi? Cosa fa a noi Cristiani, l’essere accusati di illusione, di credulità, di vana speranza, da uomini che non hanno né la fede, né il senso delle cose di Dio? Sanno essi su cosa riposano le nostre speranze? Conoscono i fondamenti incrollabili della nostra credenza dell’immortalità? Possono farne delle congetture? Chi dice loro che siamo vittime di un miraggio ingannatore, che fissiamo gli occhi su queste sponde immortali come verso il termine della nostra traversata in questo mondo? Essi non sanno che la croce di Gesù-Cristo ci ha aperto queste immense regioni che noi percorriamo con passo fermo sotto la condotta dello Spirito di Dio; essi non sanno che la croce di Gesù-Cristo, ha unito questi due termini così lontani: la terra con il cielo; essi non hanno inteso come questa voce del cielo che ci ha detto: « … Beati coloro che muoiono nel Signore! » Da allora, dice lo Spirito Santo, essi si riposano dai loro lavori, perché le loro opere li seguono (Apoc. XIV, 13). – « Spera in Dio, anima mia, perché è Egli mia salvezza e mio Dio ». (Serm.)