Introitus

Ps XXIV:16; XXIV:18 Réspice in me et miserére mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus. [Guarda a me, e abbi pietà di me, o Signore: perché solo e povero io sono: guarda alla mia umiliazione e al mio travaglio, e rimetti tutti i miei peccati, o Dio mio.]

Ps XXIV:1-2 Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam. [A te, o Signore, elevo l’ànima mia: Dio mio, confido in te, ch’io non resti confuso.]

Réspice in me et miserére mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus. [Guarda a me, e abbi pietà di me, o Signore: perché solo e povero io sono: guarda alla mia umiliazione e al mio travaglio, e rimetti tutti i miei peccati, o Dio mio.]

Orémus. Protéctor in te sperántium, Deus, sine quo nihil est válidum, nihil sanctum: multíplica super nos misericórdiam tuam; ut, te rectóre, te duce, sic transeámus per bona temporália, ut non amittámus ætérna. [Protettore di quanti sperano in te, o Dio, senza cui nulla è stabile, nulla è santo: moltiplica su di noi la tua misericordia, affinché, sotto il tuo governo e la tua guida, passiamo tra i beni temporali cosí da non perdere gli eterni.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Petri Apóstoli. 1 Pet V:6-11 “Caríssimi: Humiliámini sub poténti manu Dei, ut vos exáltet in témpore visitatiónis: omnem sollicitúdinem vestram projiciéntes in eum, quóniam ipsi cura est de vobis. Sóbrii estote et vigiláte: quia adversárius vester diábolus tamquam leo rúgiens circuit, quærens, quem dévoret: cui resístite fortes in fide: sciéntes eándem passiónem ei, quæ in mundo est, vestræ fraternitáti fíeri. Deus autem omnis grátiæ, qui vocávit nos in ætérnam suam glóriam in Christo Jesu, módicum passos ipse perfíciet, confirmábit solidabítque. Ipsi glória et impérium in sæcula sæculórum. Amen”. [Carissimi: Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti nel tempo della sua visita: e affidate a Lui ogni vostra preoccupazione, poiché Egli stesso ha cura di voi. Siate sobrii e vigilate, poiché il vostro nemico, il diavolo, vi circonda come un leone ruggente, cercando di divorare qualcuno: ad esso resistete forti nella fede; sapendo che le medesime sofferenze hanno i vostri fratelli sparsi per il mondo. Tuttavia, il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesú, ci perfezionerà dopo che avremo sofferto un poco, e ci confermerà nella fede, ci irrobustirà. A Lui gloria e impero nei secoli dei secoli. Amen.]

Omelia I

[Mons. Bonomelli: da “Omelie”, vol III – Omelia VII, Torino 1899]

“Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché vi innalzi allorché verrà a visitarvi, abbandonando in lui ogni vostra affannosa cura, perché egli ha pensiero di voi”. Siate sobri e vegliate, perché il demonio, vostro avversario, come leone ruggente, gira intorno a voi, cercando chi divorare. A lui tenete testa, saldi nella fede, sapendo che le stesse tribolazioni incalzano i vostri fratelli sparsi pel mondo. Il Dio poi d’ogni grazia, che in Gesù Cristo ci ha chiamati alla eterna sua gloria, poiché avrete alcun poco sofferto, egli stesso vi perfezionerà e solidamente vi stabilirà. A lui sia gloria ed impero nei secoli dei secoli. Amen „ (I . di S. Pietro, v, 6-11).

In queste sentenze voi avete voltato nella nostra lingua, parola per parola, il tratto dell’epistola, che la Chiesa ci fa leggere nella Messa di questa Domenica; tratto che si legge verso la fine della la lettera di S. Pietro. Esso è breve, ma, come voi stessi vi sarete accorti, udendone la recita, contiene alcune verità morali d’una importanza altissima, ch’io mi ingegnerò di sviluppare e voi vi studierete di comprendere. – S. Pietro, prima di chiudere la sua lettera, divisa in cinque piccoli capi, con affetto paterno si rivolge ai pastori di anime e vivamente li esorta allo zelo, al disinteresse ed alla modestia, ponendo innanzi ai loro occhi la corona immarcescibile che un dì riceveranno dal Principe dei pastori, Gesù Cristo. Poi si rivolge ai giovani e li esorta ad essere docili e rispettosi verso i provetti ed umili tra loro, perché l’umiltà è cara a Dio, che la ricolma di grazia. Quindi, rivolgendosi a tutti, continua: “Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, „ “Humiliamìnì sub potenti manu Dei”. L’umiltà, come sapete, è figlia del conoscimento di se stesso (S. Bernardo), e volentieri aggiungo, e del conoscimento di Dio, giacché il primo conoscimento si compie e perfeziona nel secondo, precisamente come le ombre d’un quadro hanno il loro risalto dalla luce. Raccogliamoci in noi stessi un istante e gettiamo uno sguardo sopra l’essere nostro. Che è questo corpo? Un po’ di terra, che presto ritornerà alla terra: un po’ di nebbia, che un raggio del sole abbellisce per pochi momenti e un soffio d’aria disperde: un fiore, che al mattino sfoggia i suoi colori smaglianti e spande la sua fragranza, e la sera china il capo, inacidisce e muore. – Questo corpo, che sembra pieno di vita, di forza e di bellezza, è travagliato da mille infermità, invecchia, si curva sotto il peso agli anni, è calato nel sepolcro, si riduce ad un pugno di polvere. E l’anima che l’avviva? Legata a questo corpo, se lo trascina dietro penosamente, come la chiocciola si trascina dietro la sua casa; tormentata dalle passioni, si dibatte miseramente tra l’errore e la verità, tra il vizio e la virtù, troppo spesso schiava di quello, raramente amica e discepola di questa: la sua vita è un intreccio continuo di debolezze e di colpe, che fanno salire la vergogna sulla sua fronte: il rimorso la segue e l’incalza, l’orrore della morte e il terrore del divino giudizio l’arresta, la respinge. Se leviamo gli occhi a Dio, che vediamo? Quale confronto tra Lui e noi? Tutto ciò che abbiamo è dono suo: nulla che sia nostro, del peccato in fuori: Egli eterno, immenso, immutabile, sapientissimo, la stessa bontà; noi racchiusi in questo angusto circolo del tempo, in questo punto impercettibile del nostro essere, soggetti ad incessanti mutazioni, pieni di dubbi, di incertezze, di errori, di ree tendenze. – Chi siamo noi d’innanzi a Dio? Povere, miserabili creature, degne d’ogni disprezzo e d’ogni pena. Consci di noi stessi e delle nostre miserie estreme, sentiremo il dovere e la necessità di umiliarci sotto la mano potente di Dio, che tutto conosce e dispone a nostro bene. – Che se curveremo la nostra fronte e fiaccheremo il nostro orgoglio dinanzi alla potenza ed alla maestà di Dio e diventeremo piccoli e spregevoli ai nostri occhi, ecco la mercede, che infallibilmente ne avremo: “Egli, Iddio, ci solleverà nel giorno della visitazione, „ Ut vos exaltet in tempore visitationis. – E la gran legge, che brilla da un capo all’altro del Vangelo e che ha il suo pieno compimento nel nostro capo divino, Gesù Cristo. Vuoi essere grande dinanzi a Dio? Abbassati agli occhi tuoi. Vuoi essere il primo nel regno dei cieli? Sii l’ultimo quaggiù sulla terra, perché sta sempre la sentenza di Cristo: “Chi si abbassa sarà esaltato: Agli umili Dio concede la sua grazia. „ E quando al tuo volontario abbassamento risponderà l’innalzamento tuo? In tempore visitationis, nel tempo che Dio verrà a te, il dì cioè della tua morte, il giorno nel quale si chiuderà la vita presente e comincerà l’eterna (La frase “In tempore visitationis„ si incontra più volte nei libri sacri, e vuol dire, ora la visita che Dio fa colla sua grazia ed anche con i suoi castighi, ed ora il giudizio, sia particolare, sia universale. È una forma di dire ebraica e poetica). – Voi vedete, o cari, che i Libri santi per sostenere la nostra debolezza nelle dure lotte della vita, per confortarci in mezzo alle pene ed alle amarezze, inseparabili compagne di chi batte il cammino della virtù, ci fanno sempre brillare agli occhi della mente le gioie della Vita futura: Ut vos exaltet in tempore visitationis. Togliete all’uomo la speranza del premio nella vita futura, chiudetegli sul capo le porte del cielo, ditegli che tutto finisce quaggiù, nella fossa del sepolcro, e voi avrete gettato nel suo cuore la disperazione, voi lo costringerete a maledire la sua esistenza, la virtù come un sogno, come un tormento. Ah! Se non vi fosse altra vita che la presente, altro premio per la virtù tribolata, che quello che da il mondo, la nostra esistenza quaggiù sarebbe un enigma insolubile, una contraddizione manifesta, e noi saremmo, come scrisse l’Apostolo, i più miserabili degli esseri. – Vi sono anche al giorno d’oggi alcuni dotti, i quali pensano e insegnano che è cosa indegna dell’uomo operare il bene, praticare la virtù per la mercede promessa nella vita futura. Essi dicono, che in tal guisa la virtù si trasforma in una merce, la si abbassa, la si avvilisce: affermano, la virtù doversi praticare per se stessa, né doversi aspettare un premio futuro quale che sia; i credenti colla loro speranza della ricompensa essere volgari mercanti. – Che si possa esercitare la virtù, prescindendo dalla mercede futura, per la sua bellezza intrinseca, per piacere solo a Dio, che la comanda, nessun dubbio: è virtù altissima, lo sappiamo: che sia cosa indegna e biasimevole, esercitarla per la speranza della retribuzione, è grave errore, condannato dai Libri santi, che ci incoraggiano alla battaglia della vita, all’esercizio della virtù, proponendoci il premio; è anche cosa che ripugna alla natura stessa dell’uomo, che non può non desiderare il proprio bene e che per vincere le passioni e superare gli ostacoli ha bisogno di attingere forza nella speranza della ricompensa. Costoro mostrano di non conoscere la natura umana e sollevano la virtù a tanta altezza da renderla non solo difficile, ma impossibile almeno alla maggior parte degli uomini. – Compresi del vostro nulla dinanzi a Dio, fisso lo sguardo della mente in Lui “abbandonate in lui ogni vostra cura affannosa. “Omnem sollicitudinem vestram projicientes in eum”. Come bella e cara è questa sentenza del principe degli Apostoli! Voi, figliuoli miei, così sembra parlare, voi siete oppressi dai timori e dalle ansie, che vi assediano e stringono da ogni parte: siete come poveri pellegrini, che, camminando verso la patria, sentono gravate le spalle da enorme fardello. Quante cure moleste! Quante pene dello spirito, spesso più pungenti di quelle che affliggono il corpo! Ebbene: di tutte queste cure, che vi affannano, di tutte queste pene del corpo e dello spirito alleggeritevi, fatene un fascio e gettatele in Dio: Projicientes in eum! La espressione qui usata da S. Pietro è piena di forza: non dice ponetele in Dio, offritele a Dio, rassegnatevi al volere di Dio, o alcun che dimile, ma, Projicientes: Gittatele in Dio, che significa il totale e perfetto abbandono d’ogni nostra cura ed ansia in Dio, a talché ne smettiamo al tutto ogni pensiero ed ogni timore. – Dobbiamo noi dunque vivere spensierati? S. Pietro in questo luogo ci vieta forse di occuparci delle cose nostre e ci comanda di starcene neghittosi, colle mani in mano, il tutto rimettendo alla Provvidenza divina? No sicuramente; così facendo, offenderemmo la stessa Provvidenza di Dio, che vuole il concorso dell’uomo: sarebbe un tentar Dio e un trasformare la virtù in un vizio. S. Pietro in questa sentenza vuole, che cessiamo dalle sollecitudini eccessive, ma che dal canto nostro facciamo ciò che possiamo: condanna la cura smoderata, affannosa, che ripone ogni fiducia nei propri sforzi e dimentica che al di sopra dell’uomo vi è Dio, che governa ed ordina ai suoi fini altissimi. Facciamo tutto, come scrisse un santo, come se non vi fosse la Provvidenza, e poi governiamoci come se tutto avesse fatto la Provvidenza. – E perché dobbiamo abbandonarci interamente fra le braccia della Provvidenza? “Perché risponde S. Pietro, Dio ha pensiero di voi” Quìa ipsi cura est de vobis. Dio non fa come l’architetto, il quale dopo avere fabbricato la casa, se ne va; come il pittore, il quale dopo avere ritratta sulla tela la figura, pensa ad altro lavoro: egli è creatore e insieme conservatore e provveditore, e non perde di vista l’opera delle sue mani per un solo momento, e pensa e provvede a ciascuna come se fosse sola. Come dunque non dobbiamo riposare tranquillamente in questa paterna Provvidenza? Abbandonandoci in Dio, come figli nel seno del padre, noi lo onoriamo, riconoscendo la sua sapienza, la sua potenza e la sua bontà, e, se è lecito il dirlo, lo obblighiamo a circondarci di cure più affettuose. Il figlio, che tutto si affida alle cure del padre amoroso, lo onora grandemente ed è sicuro, se è possibile, di accrescerne la tenerezza. Sì, o dilettissimi, gettiamo tutte le nostre sollecitudini in Dio, perché Egli ha pensiero di noi. – E sì vero che S. Pietro, esortandoci a collocare ogni nostra cura in Dio, non intesa a scioglierci da ogni lavoro e sforzo dal lato nostro, che soggiunge: “Siate sobrii e vegliate, „ Sobrii estote et vigilate. Due cose accoppia tra loro e raccomanda l’Apostolo, la sobrietà e la vigilanza, perché non si possono separare. La sobrietà o temperanza in ogni cosa è madre della vigilanza, nutrice della scienza e tutrice della castità, come la gola e la crapula sono amiche del sonno, della pigrizia, dell’ignoranza, del basso sentire e della lussuria. “Sobrii estote” Siate sobri, che il cibo non sia mai soverchio, o soverchiamente delicato, che la bevanda estingua la sete, non solletichi il gusto: che l’uno e l’altra siano contenuti entro la giusta misura, né gravino il corpo ed oscurino la mente: soddisfino i bisogni della natura, non eccitino le passioni, né siano alimento del vizio. Come volete che vegli, che stia in guardia, che preghi, che pesi le parole, che regoli gli atti suoi colui che è oppresso dal cibo, la cui mente è abbuiata dai vapori del vino? Come volete che si sollevi a Dio col pensiero e coll’affetto chi giace sotto il peso della crapula? Come volete che fissi l’occhio della mente nella luce sì pura della verità e della virtù chi l’ha pressoché chiuso per l’intemperanza del mangiare e del bere? Siate sobri e sarete vigilanti: e ciò è necessario, perché grandi pericoli e terribili nemici ne circondano. – Quali nemici? Udite: “Perché il demonio, vostro avversario, come leone ruggente, si aggira intorno, cercando chi divorare.„ Nemico nostro è il mondo, colle sue seduzioni, con i suoi inganni; nemico nostro è il corpo, che portiamo, colle passioni che in esso si annidano, quasi serpi velenose sotto un cespuglio di fiori; nemici nostri sono i tristi, che insidiano la nostra fede; ma il nemico principale, il nemico, che sotto la sua bandiera raccoglie tutti i nostri nemici, che li muove e scatena ai nostri danni, è il demonio, il nostro avversario per eccellenza; egli sedusse i nostri primi padri e continua in noi, loro figli, l’opera sua, opera di morte. Non ignoro, o dilettissimi, che parecchi anche credenti, all’udir nominare il demonio, si stringono nelle spalle, sorridono e quasi in aria di compatimento, dicono: Il demonio! chi ora ci crede? Chi l’ha mai veduto ? È una credenza, che si può lasciare alle pie donne del volgo. L’esistenza dello spirito malvagio, che troviamo in fondo a tutte le credenze religiose antiche e moderne, per noi Cattolici, è verità di fede: le pagine dei Libri santi ne sono ripiene e possiamo dire che tutta la divina rivelazione, dal Genesi all’Apocalisse, si svolge sotto l’azione della lotta tra gli spiriti maligni ed i figli di Dio. Essa comincia nell’Eden, prosegue fino al Calvario ed avrà fine al termine tempi, quando il principe delle tenebre sarà cacciato per sempre dalla terra. Non ascoltate dunque coloro, che mettono nel numero delle favole o delle leggende l’esistenza dei demoni; essa è un articolo di fede. – Il demonio odia Dio, a cui si ribellò e che lo punisce, ed odia fieramente noi, perché sue creature, portanti in noi stessi l’immagine di Dio, perché amati da Dio e da Lui chiamati a quel regno beato, dal quale egli fu per sempre sbandeggiato. Vedetelo, dice S. Pietro, vedetelo il demonio, il vostro implacabile nemico, egli è simile al leone: il leone, il re della selva, è superbo, feroce, pieno d’ira e di rabbia: esso arruffa il pelo, colla coda si flagella i fianchi; dagli occhi balena una luce sinistra, con i suoi ruggiti fa tremare il deserto, si lancia sulla sua preda, la ghermisce, la dilania con le unghie poderose e coi denti la maciulla: esso non sa che uccidere e degli uccisi si pasce. Il demonio, come leone affamato, rugge, e si aggira intorno a voi, in cerca della preda, e guai al misero sul quale può stendere l’unghia terribile! Voi vedete che S. Pietro in poche battute ci descrive al vivo la forza, la crudeltà, la rabbia onde il demonio arde contro di noi, e quanto sia necessario vegliare per non cadere nelle sue fauci. – Prima condizione per non essere sua vittima è la vigilanza, perché quantunque questo nemico sia tremendo per la forza e per la ferocia. esso è incatenato da Cristo, è come chiuso entro la sua gabbia, e soltanto coloro che incautamente gli si avvicinano, sono da lui afferrati e divorati. Lungi adunque, lungi dalla fiera belva: badate di non cercare il pericolo, di non esporvi alla tentazione senza necessità: chi cerca il pericolo, chi si espone senza motivo sufficiente alla tentazione è simile a quell’imprudente che si accosta alla gabbia del leone e scherza con esso; sentirà la forza dei suoi artigli e sarà suo pasto miserando. – Non basta star lungi, fuggire la tentazione, vigilare per non essere colto ed addentato; fa d’uopo al bisogno tenergli testa: Cui resistite fortes. Assai volte possiamo fuggire la tentazione, ma talora è impossibile fuggirla: talora è forza affrontarla, massime vivendo in questo mondo. Allora, o miei cari, noi siamo simili a coloro che sono costretti ad entrare nella gabbia, dove giace il leone e affrontarne il furore. Che fanno essi? Non è mai che gli volgano le spalle: fissano lo sguardo immobile e dominatore sul leone, e questo qua e là si aggira ruggendo, ma non osa assalirli, anzi diviene loro zimbello. Così noi, o carissimi, costretti a lottare corpo a corpo contro il demonio, il tentatore, teniamo fisso sopra di lui l’occhio illuminato dalla fede. Un raggio solo della luce divina, che per la fede si riflette nel nostro sguardo, farà sentire al nemico la presenza di Cristo, che lo vinse, lo soggiogherà, lo renderà impotente, ed allora, come cantava il Salmista, potremo camminare sul capo del leone e del dragone. È questo, che vuole insegnarci S. Pietro, allorché ci dice: “Tenete testa, forti nella fede, „ Cui resistite fortes in fide. – “Lo so, in questa lotta soffrirete assai, così S. Pietro; ma ricordatevi, che altri soffrirono come voi. Chi sono? I vostri fratelli, sparsi pel mondo”: Scientes eamdem passionem ei, quæ in mundo est, vestræ fraternitati fieri. Questa lettera fu scritta da S. Pietro in Roma, sette anni circa prima della sua morte. I fedeli ai quali scriveva, non potevano certamente ignorare le sue tribolazioni, le persecuzioni che soffriva egli, Principe degli Apostoli, e con lui soffrivano tutti i fratelli suoi nell’apostolato, e più o meno tutti i cristiani sparsi nel mondo. È un conforto, doloroso, se volete, ma è sempre un conforto il sapere che altri patiscono come noi, come noi e per gli stessi motivi, per i quali soffriamo noi. È un conforto, perché se soffrono altri come noi e per gli stessi motivo, perché non soffriremo ancor noi? La loro costanza, il loro esempio ci incoraggia e ci avvalora. L’essere soli a lottare e soffrire sconforta: guai al solo, dice la Scrittura: avere compagni sembra raddoppiare le nostre forze. È un conforto, perché la nostra fede si ravviva, si ravviva la nostra speranza, perché sappiamo che altri per esse soffrono con noi. I soldati, che sanno i loro commilitoni pugnare altrove valorosamente, sentonsi eccitati ad imitarli e più animosi si gettano nella mischia. Bene a ragione adunque S. Pietro rammenta ai fedeli dell’Asia, che se essi soffrono, soffrono pur altri, i loro fratelli, dovunque sparsi sulla terra. Da queste parole dell’Apostolo noi comprendiamo che fin d’allora tutti i credenti, benché lontanissimi tra loro, si consideravano come fratelli, formanti una sola famiglia, tantoché i dolori come le gioie erano comuni. – Questo spirito di solidarietà, dirò meglio, di mutua carità e fratellanza, è caratteristico della Chiesa di Gesù Cristo; allorché alcuni suoi membri soffrono per la fede, per la causa della giustizia, siano pure sulle ultime spiagge dell’Oriente, o tra le aride sabbie del deserto, o tra le selve d’Africa o d’America, gli altri soffrono con essi, pregano e li soccorrono, se possono. – Questa comunione delle gioie e dei dolori tra i figli della Chiesa, è frutto della stessa fede e della stessa carità, e ne è ad un tempo l’alimento. – Soffriamo tutti, dice in sostanza S. Pietro, soffriamo tutti in questa lotta col principe delle tenebre e con i suoi alleati: che posso dirvi? Io non fo che un voto, ed è questo: “Il Dio d’ogni grazia, che in Cristo ci ha chiamati alla gloria eterna, dopo il breve patire, vi perfezioni e solidamente vi stabilisca. „ Dio, che è fonte inesausta d’ogni grazia, per i meriti di Cristo, che ci ha redenti, compia l’opera sua in voi, vi perfezioni nella pazienza e nella carità, vi tenga saldi nella lotta contro il nemico e dopo i brevi patimenti della vita presente, vi stabilisca in quella gloria beata, alla quale ci ha chiamati. – Sempre questo lo spirito che informa l’insegnamento della fede e che brilla mirabilmente in tutti gli scritti del nuovo Testamento; noi siamo posti su questa terra per conoscere, amare e servire Iddio; siamo posti su questa terra, non per godere di questi poveri beni, ma per acquistarci colle nostre fatiche la immortalità beata; tutto il Vangelo di Gesù Cristo si riduce a questa semplicissima verità, vivere santamente sulla terra per meritare il cielo, patire nella vita presente per amore di Dio e godere con Lui per sempre nella vita futura. “È questo, diceva Lattanzio, il compendio d’ogni cosa, è questo il segreto di Dio, è questo il mistero del mondo” (Lact.lib. 7, c. 6). Ricordate questa verità, compendio di tutta la fede, S. Pietro sembra quasi rapito fuori da se stesso: fissando gli occhi della fede nella sempiterna felicità, che ci aspetta; considerando il poco che ci si domanda per guadagnarla, coll’anima riboccante di gratitudine e di gioia verso Dio, quasi fosse giunto al termine del suo pellegrinaggio ed immerso in quell’oceano di ineffabili godimenti, esce in questo grido, in quest’inno d’amore: “A Lui, cioè a Dio, a Gesù Cristo gloria ed impero nei secoli dei secoli. Amen. „ Noi, miserabili creature, non possiamo dar nulla a Dio, perché nulla abbiamo di nostro e di nulla Egli abbisogna: eppure, in qualche senso noi possiamo dare a Dio alcun che di nostro; anzi possiamo offrirGli un dono prezioso e tutto nostro e ch’Egli aspetta e che altamente lo onora. E quale ? La nostra volontà, la nostra libertà. Essa pure è dono, o dono di Dio; ma Dio l’ha data a noi per modo che è nostra, tutta nostra e noi possiamo restituirla a Lui e non restituirla ed usarne a nostro talento. Non v’è offerta, che maggiormente onori Iddio e che torni a Lui accettevole della nostra libera volontà, appunto perché libera ed è in poter nostro fargliene omaggio o ricusarglielo. Non dimenticatelo mai, o cari; un atto della libera libera volontà rende a Dio più onore che tutte insieme le creature irragionevoli del cielo e della terra. Offriamo dunque a Dio la nostra volontà, e la offriremo, facendo la volontà sua nella osservanza esatta della sua legge. A Dio non possiamo dar nulla, perché Egli di nulla abbisogna ed è il centro di tutte le perfezioni, è vero, ma possiamo godere della infinita sua grandezza e delle sue perfezioni; possiamo desiderare che il nome suo sia santificato su tutta la terra, che la sua volontà sia dovunque adempiuta, cioè possiamo desiderare che gli uomini tutti Lo conoscano, Lo lodino, Lo esaltino, Lo glorifichino e da questa s’innalzi perenne il grido di S. Pietro: “A Dio gloria ed impero nei secoli dei secoli. Amen”. — Così sia.

Graduale

Ps LIV:23; LIV:17; LIV:19 Jacta cogitátum tuum in Dómino: et ipse te enútriet. [Affida ogni tua preoccupazione al Signore: ed Egli ti nutrirà.] V. Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi. Allelúja, allelúja. [Mentre invocavo il Signore, ha esaudito la mia preghiera, liberandomi da coloro che mi circondavano. Allelúia, allelúia]

Ps VII:12 Deus judex justus, fortis et pátiens, numquid iráscitur per síngulos dies? Allelúja. [Iddio, giudice giusto, forte e paziente, si adira forse tutti i giorni? Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.

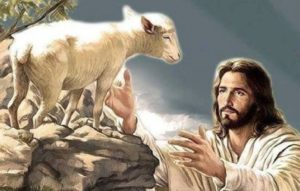

Luc XV:1-10 “In illo témpore: Erant appropinquántes ad Jesum publicáni et peccatóres, ut audírent illum. Et murmurábant pharisaei et scribæ, dicéntes: Quia hic peccatóres recipit et mandúcat cum illis. Et ait ad illos parábolam istam, dicens: Quis ex vobis homo, qui habet centum oves: et si perdíderit unam ex illis, nonne dimíttit nonagínta novem in desérto, et vadit ad illam, quæ períerat, donec invéniat eam? Et cum invénerit eam, impónit in húmeros suos gaudens: et véniens domum, cónvocat amícos et vicínos, dicens illis: Congratulámini mihi, quia invéni ovem meam, quæ períerat? Dico vobis, quod ita gáudium erit in coelo super uno peccatóre poeniténtiam agénte, quam super nonagínta novem justis, qui non índigent poeniténtia. Aut quæ múlier habens drachmas decem, si perdíderit drachmam unam, nonne accéndit lucérnam, et evérrit domum, et quærit diligénter, donec invéniat? Et cum invénerit, cónvocat amícas et vicínas, dicens: Congratulámini mihi, quia invéni drachmam, quam perdíderam? Ita dico vobis: gáudium erit coram Angelis Dei super uno peccatóre pœniténtiam agénte”.

[In quel tempo: si erano accostati a Gesú pubblicani e peccatori per ascoltarlo. E scribi e farisei mormoravano, dicendo: “Riceve i peccatori e mangia con essi”. Allora egli disse questa parabola: “Chi di voi, avendo cento pecore, perdutane una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella smarrita finché la ritrova? E ritrovatala, non la pone contento sulle spalle e, tornato a casa, raduna amici e vicini, dicendo loro: Congratulatevi con me, perché ho ritrovata la pecora che si era smarrita? Io vi dico che in cielo vi sarà più gioia per un peccatore che fa penitenza, che non per novantanove giusti che non hanno bisogno di penitenza”. – “E qual è quella donna che, avendo dieci dracme, se ne avrà perduta una, non accende la lucerna e non spazza tutta la casa e non cerca diligentemente finché non la ritrova? E appena l’avrà ritrovata non chiama le amiche e le vicine, dicendo loro: Congratulatevi con me, perché ho ritrovata la dracma che avevo perduta? Io vi dico che vi sarà un grande gàudio tra gli Angeli di Dio per un peccatore che fa penitenza”.]

Omelia II

[Del canonico G. B. Musso – Seconda edizione napoletana, Vol. II -1851-]

Abuso della Divina Misericordia

Mio Dio, dunque egli è vero che quell’istessa via da voi aperta per nostra salvezza, si cangia ora in via di perdizione per nostra malizia? – E quell’istesso balsamo da voi preparato per nostro rimedio si converte sovente per nostra colpa in micidiale veleno? Così è, ascoltatori umanissimi, e ne abbiamo l’esempio nell’odierno Vangelo. Il divin Salvatore discende dal cielo a farci misericordia, dipinge sé stesso sotto l’allegoria di un buon pastore, che va in cerca della pecora errante, e trovatala se la pone in su le spalle e la riconduce all’ovile. E perché la figura corrisponda al figurato, egli va in cerca dei peccatori, li accoglie, al suo seno e siede con essi a mensa. E pure la malignità dei Farisei di questa sua bontà Lo incolpa e Lo condanna. “E mirate, dicono, con chi ci conversa e con chi siede a tavola”. “Hic peccatores recipit, et manducat eum illis”. Piacesse a Dio che stravolgimento consimile non si rinnovasse tra noi. Che cos’ha in effetti di più santo, di cui non abusi l’umana amicizia? Osservate: Iddio è il Padre delle misericordie: “Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis” (2 ad Cor. I, 3), verità consolante, verità salutevole, ma al tempo stesso, per il mal uso che se ne fa, diviene per tanti una verità infruttuosa e dannevole. E come? Dio è buono, dice taluno, Dio è misericordioso, è vero, ma io appunto mi son prevalso della sua bontà per oltraggiarLo. Come dunque volete ch’io speri? Dio è la stessa misericordia, dice un altro, ho peccato e pecco, è vero, ma sa compatire e saprà perdonarmi. Ed ecco la misericordia di Dio, nel passato abusata, dà motivo al primo di diffidenza e disperazione, la stessa misericordia, sperata in futuro, dà spinta al secondo di più liberamente peccare, e presumerne il perdono. – Ad allontanare da questi due scogli fatali qualche anima ingannata, eccomi a confortare il peccatore che dispera, ed atterrire il peccatore che presume. Uditemi attentamente, ché ben lo merita l’importante argomento.

I. “Della divina misericordia (così un peccator disperato nell’agitazione de’ torbidi suoi pensieri e nelle fitte de’ suoi fieri rimorsi), della divina misericordia io ho disseccato il fonte, la mia vita è una catena di misfatti, anzi una mostruosa guerra tra me e Dio, Egli in beneficarmi, io in servirmi dei suoi benefizi come di tante armi per oltraggiarLo. Pazienza del mio Dio, io v’ho stancata, è troppo giusto che finalmente vi armiate contro il più perfido dei vostri nemici a tremenda vendetta. Altro che la pecora errante descritta nell’odierno Vangelo, sono stato una vipera, che ha squarciate le viscere di quel seno che mi portò; per me dunque non v’è più né misericordia, né pietà”. – Se vi fosse tra voi, uditori miei cari, chi, delirando così parlasse, ah! vorrei dirgli proteso ai suoi piedi, abbiate, figlio, abbiate pietà di voi e della vostr’anima, non colmate la misura delle vostre colpe colla maggiore di tutte, qual è il disperare della divina misericordia: non imitate Caino primogenito dei presciti, non imitate Giuda traditore. Fu grande il misfatto di Caino in uccidere l’innocente suo fratello; ma fu immensamente maggiore il suo reato, allorché disse con orrenda bestemmia, che la sua iniquità non era capace di perdono. Fu atrocissimo il delitto di Giuda in vendere per trenta danari, e tradir con un bacio il suo divino maestro; ma senza paragone più grave fu il disperare della divina clemenza. Confessò l’infelice aver tradito un sangue innocente, ma la disperazione lo condusse ad un laccio, che compì la sua malizia e la sua riprovazione. Disperare della misericordia di Dio, è il peccato più ingiurioso a Dio e il più nocivo all’uomo: il più ingiurioso a Dio, perché lo va direttamente a colpire in quell’attributo, di cui più si pregia, qual è la sua bontà; il più nocivo all’uomo, perché distruggendo in lui la speranza, estingue la carità, attacca la fede, e per conseguenza fa morire nell’uomo cristiano tutt’i princìpi della vita, della grazia e della salute. Di che temete, fratello carissimo, in ritornare a Dio? Ch’Ei vi rigetti, perché peccatore di molta età e di molta malizia? Pensate! anzi i più gran peccatori sono da Lui i più ricercati, i più ben accolti. Un Davide, un S. Pietro, una Maddalena, un Agostino, una Maria Egiziaca, una Margherita da Cortona, e mille altri di voi forse peggiori, non furono tutti accolti, abbracciati, careggiati come prede della sua carità, come trofei della sua grazia, come figli del suo cuore? Temete che non vi accolga? Oh Dio! Quegli che vi venne dietro quando da Lui fuggiste, come vi scaccerà se Gli correte incontro? Chi vi desidera, chi vi cerca, chi vi prega a venire a Lui, come potrà rigettarvi? Osservate una immagine del suo buon cuore in un tenero tratto di S. Agostino. Scrivendo questi a Dioscoro, “tu vuoi perderti, gli dice, o Dioscoro. Tu agitato da uno spirito di vertigine pronunzi la tua sentenza con dire, voglio dannarmi, ed Io rispondo non voglio. Vale più il mio non voglio, che il tuo voglio. Il tuo “voglio” è parto di un’insensata mania. Il mio non voglio è figlio d’un cuore tutto compassione ed amore per te”. “Plus valet meum nolle, quam tuum velle”. E non son queste l’espressioni e le proteste del misericordioso nostro Signore a riguardo dei peccatori? E di quanto vincono il paragone? “Nolo, dice Egli, nolo mortem impii, sed ut convertatur, et vivat” (Ez. XXXIII, 11) . Peccatori miei cari, no, non voglio la vostra morte, non voglio la vostra dannazione. Se nulla mi costasse l’anima vostra, potreste forse diffidare della pienezza di mia volontà, ma costandomi tutto il sangue mio, ah! no, non voglio né la vostra né la mia perdita: “Nolo mortem impii”. Qual pro avere sparso per voi tutto il mio sangue, se poi vi perdo, se voi vi perdete? “Quæ utilitas in sanguine meo?”- Se voi ancor dubitate è segno che voi non conoscete né la preziosità della vostr’anima, né la bontà del mio cuore, né il mio disgusto in perdervi, né la mia consolazione in acquistarvi. Venite orsù a farmi contento col vostro ritorno. Venite, o almeno non fuggite da me, ché anche fuggendo confido raggiungervi e stringervi al seno. Le vostre colpe vi fanno orrore? Appunto per questo nol fanno a me, e mi muovono a pietà e non a sdegno. Temete forse che me ne ricordi? Non sarà così, me ne dimenticherò totalmente, me le getterò dietro le spalle, anzi perché più non mi tornino sott’occhio le seppellirò nel più profondo del mare. Sono queste le patetiche espressioni, colle quali Iddio pietoso, ricco in misericordia, per la bocca de’ suoi Profeti per vincere le nostre ritrosie, per dileguare i nostri timori, per trarci a sé, per assicurarci di quel tenerissimo accoglimento, che ebbe già il figliuol prodigo in quella dolce parabola, in cui coi più vivi colori dipinse la nostra miseria, e la sua misericordia. Ma ohimè! che queste amorevoli proteste del buon Dio servono di lusinga e di pretesto a più d’un peccatore, per durarla in peccato sulla falsa speranza della divina misericordia!

.II. Io sono devoto, dice taluno, d’una gran Santa che ne ha salvati tanti. Questa mia avvocata singolarissima è la misericordia di Dio, che è un mare di infinita bontà, io mi getto in seno a questo gran mare, ei può salvarmi, spero mi salverà. – Mirate quanto sono irragionevoli le vostre lusinghe, e mal fondate le vostre speranze. Voi dite che la divina misericordia è un mare in seno al quale vi abbandonate. Dite ora a me. Se trovandovi in alto mare, vicino ad imminente naufragio, diceste così: per non andare a fondo insieme colla nave, mi lascerò nel mare, esso ha tanta forza per cui sostiene navi di peso immenso, a più forte ragione sosterrà il mio corpo; e gettatovi in mare pretendeste che vi tenesse a galla, senza adoperare né braccia, né piedi al nuoto, non sarebbe ridicola, non sarebbe da pazzo la vostra pretensione? E il mare con tutta la sua capacità a sostenervi non vi lascerebbe lasciar andare a fondo naufragato e perduto? Mare immenso senza fondo e senza lido è la divina misericordia; ma se voi non fate le vostre parti, se non vi date ad opere di penitenza, se non alzate neppur la voce ad implorare il suo soccorso, è certo che vi lascerà cadere nell’abisso di eterna perdizione. Come pretendere che vi salvi, se nulla volete fare per salvarvi, se anzi fate di tutto per perdervi? Quel Dio, dice S. Agostino che ha creato voi senza di voi, non vi salverà se voi non vi adoperate per la vostra salvezza: “Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te”. – Aspettate che Dio faccia un miracolo per farvi risorgere dallo stato di morte in cui giacete? Egli più volte si è accinto per farlo. Non è egli vero, che come a Lazzaro quatriduano, vi ha fatto sentire la sua voce per mezzo dei suoi ministri, e coll’interne ispirazioni e con i salutari rimorsi che ha eccitati nel vostro cuore? “Lazare, veni foras” (Io. 11, 43). Esci, o figlio dall’errore del tuo sepolcro, sorgi dal fango di tante disonestà, che più di Lazzaro ti rendono fetente. E voi, sordo alle sue chiamate, avete amata la vostra tomba e la vostra morte. La sua misericordia però non si è stancata, ha rinnovate le prove per richiamarvi a vita, e come usò verso il defunto figliuolo della vedova di Naim col toccare il suo feretro, “tetigit loculum”(Luc. VII, 14), fece sentire la sua mano sopra di voi, e vi toccò con quella infermità, con quella disgrazia, con quella tribolazione, e voi non vi curaste di alzarvi dal vostro peccato, né di aprire gli occhi sul vostro stato infelice. Ed ora per colmo di cecità e di follia pretendete persistere in questo stesso stato di morte, e che intanto la misericordia di Dio vi sopporti finché abbiate sfogato a sazietà le vostre passioni, e dopo poi quando vi piacerà, faccia il maggior di tutti i miracoli con risuscitarvi a vita di grazia, e prendendovi per i capelli come Abacuc vi porti di volo al Paradiso. Che deliri son questi, che diaboliche pretensioni? – Peggio ancora. Un’anima in peccato, e massime se nel peccato voglia persistere, ella è attuale nemica li Dio; sperare che la misericordia di Dio le sia propizia, è lo stesso che servirsi della misericordi stessa come di scudo e di riparo per oltraggiare impunemente, e con maggiore franchezza la sua maestà. Che vi pare? Può andare più oltre l’insensataggine e là temerità? – Iddio, peccatori miei cari, coll’abbondanza di pietà vi domanda la pace: voi ostinati volete guerra, che potete aspettarvi? Immaginate una città, come è avvenuto più volte, che scosso il gioco del proprio Sovrano abbia innalzato lo stendardo della ribellione. Il re clemente, compassionando l’infelice città, a condizione che dismetta le armi le accorda un generale perdono. Quella vuol guerra e non perdono: egli la cinge con forte assedio, ella è combattuta, e combatte. Rinforza il re le batterie, apre la breccia, intima la resa: tutto è vano non vuol arrendersi: si dà finalmente la scalata, l’esercito nemico inonda le strade della città: pace, pace, perdono, gridano i rivoltosi, gettando le armi a terra. Che pace, che perdono, ferro, fuoco, sangue, strage, sterminio. Ecco ciò che dovete aspettarvi se a tempo non vi arrendete ai tratti pacifici della divina bontà. – Padre giusto, esclamava Gesù Cristo, il mondo non vi conobbe, non vi conosce : “Pater iuste, mundus te non cognovit” (Io. XVII, 14). Non dice, Padre onnipotente, Padre misericordioso, ma Padre giusto, perché da taluni non si crede, né si vuol credere la severità della sua giustizia, e il rigore dei suoi tremendi giudizi. Iddio a nostro modo d’intendere, con due mani regge e governa il mondo, colla misericordia cioè, e colla giustizia. Or l’una or l’altra adopera di queste mani. Ditemi ora, se dopo aver Egli steso la mano di sua misericordia in tollerarvi, non debba mai più venire il tempo che alzi la sua destra a punirvi? Viva Dio! Che questa destra armata di spada fulminatrice si scaricherà sopra di voi con piaga insanabile. Volete sottrarvi da questo colpo? Opponete lo scudo della penitenza: distruggete in voi il peccato con dolore sincero, e rotta cadrà la spada della sua giustizia: volete misericordia da Dio? Usate misericordia all’anima vostra e fate pace con Dio; Egli stesso arriva a pregarvi che abbiate pietà della vostr’anima. “Miserere animæ tuæ placens Deo”[Eccl. XXX, 21]. Chi sa che questa non sia per voi l’ultimata chiamata? Schivate, carissimi, quei due scogli fatali, la disperazione e la presunzione della divina misericordia. Non disperate, ma non presumete; non disperate, che infinita è la sua misericordia: non presumete, ché di sua misericordia non sono infiniti gli effetti. Non disperate, avete a far con un Dio infinitamente buono; non presumete: avete a fare con un Dio infinitamente giusto!

CREDO …

Offertorium

Orémus Ps IX:11-12 IX:13 Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, Dómine: quóniam non derelínquis quæréntes te: psállite Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam non est oblítus oratiónem páuperum. [Sperino in te tutti coloro che hanno conosciuto il tuo nome, o Signore: poiché non abbandoni chi ti cerca: cantate lodi al Signore, che àbita in Sion: poiché non ha trascurata la preghiera dei poveri.]

Secreta

Réspice, Dómine, múnera supplicántis Ecclésiæ: et salúti credéntium perpétua sanctificatióne suménda concéde. [Guarda, o Signore, ai doni della Chiesa che ti supplica, e con la tua grazia incessante, fa che siano ricevuti per la salvezza dei fedeli.]

Communio

Luc XV:10. Dico vobis: gáudium est Angelis Dei super uno peccatóre poeniténtiam agénte. [Vi dico: che grande gaudio vi è tra gli Angeli per un peccatore che fa penitenza.]

Postcommunio

Orémus. Sancta tua nos, Dómine, sumpta vivíficent: et misericórdiæ sempitérnæ praeparent expiátos. [I tuoi santi misteri che abbiamo ricevuto, o Signore, ci vivifichino, e, purgandoci dai nostri falli, ci preparino all’eterna misericordia.]