Nella seconda settimana dopo l’Epifania

[A. Carmagnola: “Meditazioni”, vol. I, SEI ed. Torino, 1942]

MEDITAZIONE PER IL LUNEDI.

Sopra la santificazione delle nostre azioni.

Mediteremo sopra la santificazione delle nostre ordinarie occupazioni, e riconosceremo come da essa specialmente dipenda la nostra santificazione, essendo questa la volontà di Dio, avendo a ciò l’esempio di Gesù Cristo e dei Santi, e così insegnandoci la stessa ragione. C’immagineremo il benedetto Gesù, che adempie così perfettamente ognuna delle sue ordinarie azioni da attirare le compiacenze del suo Padre celeste. Lo adoreremo pregandolo di concederci la grazia che possiamo compiere anche noi così perfettamente le nostre consuete occupazioni da meritare la compiacenza sua.

PUNTO 1°.

Volontà di Dio per la nostra santificazione.

Il Signore, chiamandoci a vivere una vita in modo speciale consacrata a Lui e somministrandoci perciò specialissimi aiuti, non l’ha fatto per altro fine se non perché ci facciamo santi. – E per farci santi dobbiamo fare le opere buone. Ma queste buone opere non sono già principalmente le straordinarie e grandi, ma bensì le ordinarie e comuni; poiché, volendo Iddio la santificazione di tutti e non essendo da tutti il compiere opere straordinarie e grandi, nelle buone opere ordinarie e comuni deve star riposta anzitutto la santificazione nostra. È dunque volontà di Dio che noi ci santifichiamo santificando le nostre consuete occupazioni. Potrebbe Egli renderci più facile l’opera della nostra perfezione, dal momento che per essa Egli non vuole altro se non che facciamo bene ciò che abbiamo da fare tutti i giorni? Ricordiamoci bene essere scritto che si chiederà di più da chi ha ricevuto di più. Avendo noi ricevuto la vocazione ed elezione ad una vita perfetta, ed essendo forniti da Dio di tanti aiuti per conseguirla, saremmo ben ingrati se non eseguissimo la volontà di Dio, attendendo seriamente a farci santi col santificare le nostre ordinarie occupazioni.

PUNTO 2°.

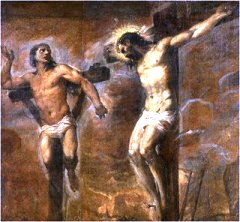

Esempio di Gesù Cristo e dei santi.

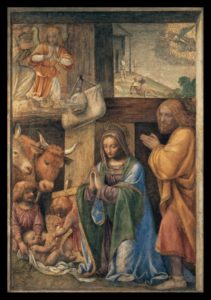

Gesù Cristo e i santi in generale hanno messo la loro santità nella santificazione delle occupazioni ordinarie convenienti al loro stato e alla loro condizione. Gesù Cristo durante i trent’anni della sua vita privata non fece niente di straordinario agli occhi del mondo; ma dal mattino alla sera attendeva a lavori e ad occupazioni assegnatigli da Maria e da Giuseppe, e il tutto Egli compiva perfettissimamente, mostrando sempre così negli atti esteriori, come nelle disposizioni interiori, quella sublime santità, che era l’oggetto della compiacenza del suo Padre celeste. – Dopo Gesù Cristo non vi furono santi maggiori di Maria e di Giuseppe; ma la loro santità attese massimamente a far bene le azioni comuni e semplici del loro stato. Tutti gli altri santi in generale si sono studiati di santificare le opere consuete della loro vita, facendole in modo che fossero veramente grate a Dio. In ogni occupazione, in ogni atto, in ogni pratica di pietà mettevano la massima cura, come se non avessero mai avuto da compiere e non avessero più da compiere altra azione fuori di quella che compivano. Se adunque Gesù Cristo e i santi col loro esempio c’insegnano a mettere la santità nella perfezione delle nostre consuete azioni, come non ne seguiremo noi l’insegnamento e l’esempio?

PUNTO 3°.

Insegnamento della stessa ragione.

Alla voce della fede, che ci mostra la nostra santità dipendere massimamente dal santificare le ordinarie occupazioni, si aggiunge la voce stessa della ragione. Difatti la ragione ci mostra che a mantenere l’ordine, l’armonia, la pace, in una comunanza di persone è necessario che ciascun membro adempia fedelmente i doveri ordinari del suo stato. Come un orologio non può servire al suo scopo di segnare con precisione il tempo, se ciascuna delle sue ruote non agisce perfettamente, così la vita comune non procede regolata, prospera e soddisfacente se si tralascia anche da pochi di compiere con esattezza i propri ordinari uffici. Il far bene adunque le consuete azioni e i giornalieri esercizi, il compiere nel miglior modo possibile le ordinarie occupazioni e i soliti doveri del proprio stato mantiene l’ordine e la regola, serve efficacemente alla prosperità della vita comune, e giova nel tempo stesso alla propria santificazione, perché chi pratica fedelmente il proprio dovere si fa santo. Persuadiamoci adunque, che la nostra santificazione, come dice S. Bernardo, consiste nel fare le cose comuni, ma non comunemente: communio facere, sed non communiter.

MEDITAZIONE PER IL MARTEDÌ.

Sopra le qualità delle nostre azioni.

Mediteremo sopra le qualità, che devono avere le nostre ordinarie e comuni azioni, perchè siano santificate e abbiano merito, e cioè siano tali che piacciano a Dio, rassomiglino a quelle di Gesù Cristo, edifichino il prossimo. C’immagineremo che Gesù c’inviti a farci santi col dirci: Siate santi, perché Io sono santo: Sancti estote, quia ego sanctus sum (Lev., XI, 44). – Prostrandoci in ispirito ai suoi piedi e adorandolo gli prometteremo di seguire il suo invito col cominciare a fare santamente tutte quante le nostre azioni. Preghiamolo di benedire la nostra promessa.

PUNTO 1°.

Le nostre azioni piacciano a Dio.

A santificare le nostre ordinarie occupazioni è necessario anzitutto attendere ad esse per piacere a Dio, non già per piacere a noi o agli uomini, non hominibus placentes, sed in simplicitate cordis… ex animo… sicut Domino (Col., IIII, 22), vale a dire con la massima semplicità e rettitudine d’intenzione. Gesù Cristo dice: Se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà lucido; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso (MATTH., VI, 22, 23). Quest’occhio è la nostra intenzione nelle occupazioni cui attendiamo. Se essa è semplice, pura, diritta, ha di mira cioè di far piacere a Dio e glorificarlo, tutte le occupazioni nostre saranno lucide, vale a dire, belle e buone e sante; ma se al contrario la intenzione nostra è cattiva, ha di mira cioè o la soddisfazione del nostro amor proprio, o il guadagno della stima altrui, o l’acquisto della riputazione e della lode dei nostri superiori, o qualche altro fine umano, tutte le nostre occupazioni saranno tenebrose, vale a dire prive affatto del carattere della santità e senza alcun merito. E ciò anche allora che le nostre occupazioni fossero le più grandi e le più nobili per sé. Oh quanto importa adunque che nelle nostre occupazioni non abbiamo mai altro di mira che fare il gusto di Dio e ottenere la sua glorificazione, giacche da ciò anzitutto dipende la santificazione delle opere nostre!

PUNTO 2°.

Le nostre azioni siano simili a quelle di Gesù Cristo.

Volendo noi santificare davvero le nostre azioni, oltre al compierle con retta intenzione, dobbiamo modellarle sul nostro divino Maestro Gesù. Egli si pose davanti a noi come l’esemplare da riprodurre. Ha voluto perciò compiere tutte le azioni più ordinarie e comuni per mostrarci come in tutto e per ogni dove si può essere santi. Ha lavorato, ha pregato, ha conversato, ha riposato; si è recato nel tempio, è andato per le strade e per le piazze, è stato nella solitudine e nella società, ha insegnato, ha predicato, si è occupato dei gravi affari che riguardavano il suo Padre celeste, si è assoggettato persino a mangiare, a bere, a dormire, a starsene in famiglia, a obbedire a Maria e a Giuseppe, e di poi a convivere con i suoi discepoli e servirli ben anche. Quindi sembra dirci: Guardate le mie azioni, fatele con quello spirito, con cui le ho fatte io, e le santificherete tutte. E lo spirito era di compiere in tutto e per tutto la volontà del mio Divin Padre. Questo invito di Gesù Cristo come fu bene seguito dai Santi! S. Vincenzo de’ Paoli, fra gli altri, in ogni sua occupazione si domandava: Come si comportava Gesù in quest’opera? Come farebbe in vece mia? Ah! caro Maestro, quanto purtroppo mi sono allontanato finora dai vostri insegnamenti e dai vostri esempi! Quante volte anziché operare per fare la volontà di Dio, ho operato per impulsi istintivi, mosso unicamente dall’utile o dal piacere, intento solo a fare la mia volontà! Fate, o mio amato Gesù, che d’ora innanzi io non abbia più a perdere così malamente il frutto delle mie fatiche.

PUNTO 3°.

Le nostre azioni edifichino il prossimo.

Per santificare le nostre ordinarie azioni dobbiamo compierle in modo che riescano di edificazione al prossimo. Gesù Cristo ha detto chiaro che la luce nostra deve risplendere dinanzi agli uomini, affinché vedano esser le nostre opere buone e glorifichino il Padre nostro che sta nei cieli (MATTH., V, 16). Con le quali parole il nostro divino Maestro ci impone l’obbligo di dare in tutto buon esempio, epperò anche nelle nostre ordinarie e consuete occupazioni, affinché anche questo buon esempio stimoli i nostri prossimi a seguirlo e li spinga a onorare anch’essi il Signore. Che se questo buon esempio nelle proprie occupazioni è obbligatorio per tutti i cristiani, quanto più si impone a coloro che si sono consacrati a Dio nella professione religiosa! Essi non solo devono nelle loro ordinarie azioni edificare i loro fratelli, ma altresì gli uomini del mondo, e massimamente i loro discepoli e alunni che tengono continuamente gli occhi aperti sulle loro opere e sul modo con cui le compiono. Consideriamo pertanto se a tutto questo badiamo nelle nostre azioni. Indarno pretenderemmo dai nostri discepoli e dipendenti l’adempimento fedele dei loro doveri, qualora noi non li animassimo con l’esempio, adempiendo bene i doveri nostri. Essi per lo meno in segreto ci direbbero che altro comandiamo ed altro facciamo, e che non è giusto volere dagli altri quello che non facciamo prima noi.

MEDITAZIONE PER IL MERCOLEDÌ.

Sopra il modo delle nostre azioni.

Mediteremo sopra il modo di compiere le nostre ordinarie azioni perché siano santificate, che è di farle con diligenza, con sacrificio, con allegrezza. C’immagineremo che Gesù, ci rivolga questa parola: È mia volontà che vi facciate santi: Hæc est voluntas mea, sanctificatio vestra. Questa parola riconosceremo che non è semplice invito, ma formale comando; epperò prometteremo a Gesù di fare d’ora in avanti tutto il possibile per ottemperarvi col santificare le nostre ordinarie occupazioni.

PUNTO 1°.

Le nostre azioni devono farsi con diligenza.

A santificare le nostre ordinarie e comuni azioni è necessario farle con diligenza. Il Signore dichiara maledetto colui che fa le opere di Lui con fraudolenza: maledictus qui facit opus Domini fraudulenter (Jer., XLVIII, 10), e per opere di Dio non dobbiamo intendere soltanto le opere del culto e gli esercizi di pietà, ma tutte quante le nostre occupazioni, perché tutte devono aver di mira la gloria di Dio. Dunque è benedetto solamente colui, che compie le sue occupazioni senza frodare il Signore, senza omettere cioè alcunché della diligenza necessaria a compierle bene. Infatti non possono essere gradite al Signore, epperò santificate, quelle occupazioni cui si attende con svogliatezza, con pigrizia, con noia, oppure in tutta fretta, con precipitazione, fuori del tempo e del luogo assegnato per esse. Eppure quanto è facile cadere in questo mancamento di compiere con negligenza le ordinarie occupazioni! Si metterà forse tutta la diligenza possibile in un’opera particolare, di nostro gusto, ma le occupazioni ordinarie facilmente o si trascurano, o si compiono comunque. Sì, è vero purtroppo, mio Dio; io talora ometto le mie pratiche di pietà e le opere del mio uffizio, o le compio con tanti difetti perché sono pigro, indolente, privo di buona volontà di farmi santo. Aiutatemi voi a scuotermi da questa accidia.

PUNTO 2°.

Le nostre azioni devono farsi con sacrifizio.

A santificare le nostre ordinarie azioni è necessario alla diligenza aggiungere lo spirito di sacrifizio. Il regno de’ cieli, dice Gesù Cristo, si acquista con la forza: regnum cœlorum vim patitur (MATTH., XI, 12); il che significa che solo con lo spirito di sacrificio nelle occupazioni ordinarie potremo santificarci e meritare il paradiso. Vi sono occupazioni che piacciono e occupazioni che dispiacciono. Il compiere le prime con gusto non toglie loro la bontà e il merito se le indirizziamo alla gloria di Dio, anzi quel gusto può essere un soave eccitamento datoci dal Signore a operare il bene. Se però noi le compiessimo unicamente per nostro gusto senza riferirle a Dio, queste occupazioni ancorché gravi, sarebbero puramente umane, epperò sprecate in riguardo alla vita eterna. Le altre poi che ci dispiacciono, anziché cercare di esserne esonerati, si devono compiere altresì con animo generoso e con abnegazione, ricordando che si lavora per il Signore, il quale premia la buona volontà quando non può premiare la buona riuscita, e per il quale deve tornar leggiera ogni pena,, avendone Egli sofferte tante per noi. È questo lo spirito con cui operi? Forse a certe occupazioni attendi di buon animo, perché soddisfano il tuo amor proprio, e altre ne tralasci o le fai forzatamente, perché gravose o poco appariscenti. Umiliati davanti a Dio e chiedigli maggior generosità.

PUNTO 3°.

Le nostre azioni devono farsi con allegrezza.

A santificare le nostre occupazioni è pur necessario compierle con allegrezza. S. Paolo dice che Iddio ama l’allegro donatore: Hilarem enim datorem diligit Deus (II Cor., I X , 7): e il santo re David ci raccomanda di servire al Signore lietamente: Servite Domino in lætitia (Ps., 99, 2). E come non servire al Signore lietamente, se servire a lui è regnare: Servire Deo regnare est? Sì, il servizio di Dio è regnare, perché chi serve a Dio si unisce con Lui, identifica la sua volontà con la sua, e regna così sopra le sue passioni, sopra il mondo, sopra il demonio. Or ecco ciò che fa chi compie allegramente le sue occupazioni. In esse vede il volere di Dio e vi si sottomette con amore e con gioia, e non già per forza, per timore di rimproveri o castighi, per paura di danno materiale o morale. O anima mia, con questo spirito di santa allegrezza hai sempre compiuto le occupazioni del tuo stato? o non le hai compiute molte volte per sola necessità, per viste umane, come per non avere osservazioni e biasimi, per conservare posto, onori e comodità, per non scapitare nella stima? Se finora hai avuto tali sentimenti nelle tue occupazioni rigettali tosto e lavora soltanto per Iddio.

MEDITAZIONE PER IL GIOVEDÌ.

Sopra la regola delle nostre azioni.

Mediteremo sopra la regola da seguire nelle nostre ordinarie azioni affine di santificarle, che è compiere ciascuna di esse come se fosse l’unica, l’ultima, la più importante da compiere. C’immagineremo che Gesù, sommamente sollecito della nostra perfezione, ci dica quella parola dell’Imitazione: In ogni tua azione e in ogni tuo pensiero dovresti comportati come se subito fossi per morire: Sic te in omni facto et cogitatu deberes tenere quasi statini esses moriturus (7 Imit., XXIII, 1). Benedicendolo e ringraziandolo della sua immensa bontà per noi studieremo il modo di seguirne costantemente il grande avvertimento.

PUNTO 1°.

Fare ogni azione come se fosse l’unica.

Lo Spirito Santo dice che ogni cosa ha il suo tempo: Omnia tempus habent (Eccle., III, 1), e Gesù Cristo ci raccomanda di non darci pensiero per quello che faremo domani, bastando a ogni giorno il suo affanno: Nolite sollieiti esse in crastinum… sufficit diei malitia sua (MATTH., VI, 14). Ora, ottimo mezzo per santificare le ordinarie azioni è mettere in ciascuna di esse tutta la diligenza e l’attenzione, come se quella fosse l’unica azione da compiere. È tempo di pregare? preghiamo come se non avessimo più altro a fare. Attendiamo alla meditazione? Meditiamo come se a questo solo dovessimo attendere. Si lavora, s’insegna, si assiste, si studia? vi si metta tutta la sollecitudine, come se prima non fossimo stati altrimenti preoccupati e come se dopo ogni nostro compito fosse esaurito. A che serve pensare ad altro nel corso di un’occupazione? Che giova richiamare alla mente le occupazioni passate? O bene o male che siano state compiute, non si possono più cangiare. Che vale darsi affanno per le occupazioni, che avremo da compiere in seguito? Non sappiamo neppure se le potremo ancora compiere. Lo spirito così distratto non si applica abbastanza a quello che ora deve fare, e le nostre azioni, mancando la dovuta diligenza, non restano neppure santificate e grate al Signore. Dio ama l’ordine, e quindi gradisce e benedice soltanto ciò che si fa ordinatamente.

PUNTO 2°.

Fare ogni azione come se fosse l’ultima.

Gesù Cristo dice che la morte verrà a noi come un ladro di nottetempo; nulla perciò di più incerto che il momento della morte: dunque essa ci può cogliere non appena terminata l’azione che stiamo compiendo. La prudenza vuole che ci comportiamo in ogni azione come se fosse l’ultima della nostra vita. Beato quel servo del Signore, che Egli, chiamandolo a sé repentinamente, troverà aver compiuta bene l’opera sua: Beatum ille servus quem, cum venerit Dominus eius, invenerit sic facientem (MATTH., XXVI, 46). S. Francesco Borgia raccomandava a’ suoi religiosi di mettersi ventiquattro volte al giorno nella condizione di un uomo che sta per morire e di fare ogni cosa come se subito dopo si dovesse renderne conto a Dio. Il pensiero che la morte ci può cogliere da un momento all’altro, è mezzo efficacissimo a farci rettamente operare in ogni nostra occupazione. Con quanta divozione pregheremmo, se sapessimo essere questa l’ultima nostra preghiera! Con quale fervore faremmo la Comunione, se dopo di essa dovessimo rendere l’anima a Dio! Con quale diligenza attenderemmo a quell’insegnamento, a quell’assistenza, a quel lavoro, se dopo avessimo a presentarci al divin tribunale! Se al mattino un Angelo ci avvertisse che in sulla sera moriremo, come santificheremmo tutta la giornata! come riuscirebbero sante tutte le nostre azioni! – Ebbene, a questo pensate ogni mattino, dice l’Imitazione, che forse non vedrete la sera, ed ogni sera che non arriverete al mattino, e vi regolerete in tutto da santi.

PUNTO 3°.

Fare ogni azione come se fosse la più importante.

A conseguire il paradiso, a sfuggire o a renderci più breve e meno penoso il purgatorio servono tutte quante le nostre azioni, non solo le più appariscenti e straordinarie, ma anche le più piccole e comuni. Ciascuna di esse sarà vagliata da Dio nel suo giudizio, e vagliata in se stessa, nelle sue intenzioni, nelle sue circostanze, nella sua maniera di adempimento, giacche Gesù Cristo c’insegna che anche solo di una parola oziosa da noi profferita dovremo rendere conto nel dì del giudizio: omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die iudicii (MATTH., XII, 36). È dunque sommamente importante ogni nostra azione; bisogna dunque compierla come se da essa dipendesse la nostra eternità felice o infelice, o per lo meno lo stare maggiore o minor tempo in purgatorio a soffrirvi maggiori o minori pene. È dunque sapiente regola di condotta la seguente: agire in ogni nostra opera come se con questa avessimo a stabilire la nostra eternità felice o infelice; come se con essa avessimo a darci tanti anni più o tanti anni meno di purgatorio. Questi gravi pensieri accompagnino ciascuna delle tue azioni. Ogni tua occupazione sarà compiuta con perfezione, e tutte insieme formeranno la tua santificazione quaggiù, la tua felicità eterna in cielo.

MEDITAZIONE PER IL VENERDÌ.

Sopra la vita di lede nelle nostre azioni.

Mediteremo sopra un gran mezzo per santificare le nostre ordinarie occupazioni sia rispetto a Dio, sia rispetto al prossimo, sia rispetto a noi: la vita, di fede. C’immagineremo che Gesù dica anche a noi: In verità vi dico: Se avrete fede quanto un granello di senapa, potrete dire a questo monte: passa da questo a quel luogo e passerà, e nessuna cosa sarà a voi impossibile (MATTH., XVII, 19); come per dirci: se un po’ di vera fede fa compiere dei miracoli, quanto più il vivere di fede vi aiuterà a santificare le vostre ordinarie occupazioni! Ringrazieremo Gesù della bontà che ci mostra con questo ammaestramento, e gli prometteremo di seguirlo fedelmente.

PUNTO 1°.

La vita di fede ci aiuta rispetto a Dio.

L’apostolo dice che l’uomo giusto vive di fede. Se l’uomo vizioso vive vita brutale, se l’uomo naturalmente onesto vive vita umana, l’uomo giusto vive vita divina, perché in tutto ciò che pensa, dice, opera, egli segue i dettami della fede soprannaturale. Così visse il patriarca Abramo, di cui S. Giacomo dice che la fede serviva mirabilmente alla santificazione delle sue operazioni: fides cooperabatur operibus illius (Jac, II, 22). Giova anzitutto prendere la fede come regola di quelle occupazioni che si compiono rispetto a Dio. Mercé la fede, nel pregare crederemo che Dio è presente, che ascolta con piacere le nostre preghiere, che fedele alle sue promesse certamente le esaudirà nel modo per noi più vantaggioso; nel fare la meditazione saremo persuasi che Dio ci guarda amorosamente, che si degna farci da maestro, che ci parla al cuore; nella lettura spirituale ci parrà che Dio stesso dall’alto de’ cieli ci invii le sue lettere per farci conoscere i suoi voleri. Mediante la fede, nella confessione vedremo il sangue preziosissimo del Redentore, che discende a lavare le anime nostre, e nel confessore chi tiene le veci di Gesù Cristo e ci dirige a suo nome nella via della virtù e della santità; nella Comunione gusteremo l’unione intima di Gesù con noi; nelle visite al SS. Sacramento scorgeremo Dio presente con le mani piene di grazie per distribuircele. Insomma la fede c’infonderà raccoglimento, divozione, fervore, tutto ciò che è necessario per fare santamente ogni pratica di pietà.

PUNTO 2°.

La vita di fede ci aiuta rispetto al prossimo.

La vita di fede serve a farci compiere santamente le azioni, che riguardano il prossimo, siano i nostri superiori, i nostri eguali, i nostri inferiori. Nei rapporti coi superiori, la vita di fede ci farà pensare a quelle parole di Gesù Cristo: Qui vos audit, me audit: chi ascolta i superiori, ascolta me ( Luc., X, 16); e nella volontà dell’uomo ci farà riconoscere il volere espresso di Dio. Nei rapporti con i fratelli, la vita di fede ci metterà innanzi l’esempio di Gesù Cristo, che per tre anni soffre con pazienza i difetti degli apostoli, trattandoli sempre con la massima carità. Nei rapporti con inferiori, la vita di fede ci ridurrà alla mente l’asserzione del divin Redentore: Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis, ciò che avrete fatto ad uno dei miei meschini, lo avrete fatto a me (MATTH, XXV, 40), e ci farà usare dolcezza, carità, compassione vera. Se abbiamo una missione educatrice, la vita di fede ci farà ricordare come Gesù Cristo abbia assicurato che chiunque riceverà un fanciullo in suo nome e ne avrà cura, sarà lo stesso come se avesse ricevuto Lui e di Lui si fosse preso cura, e facendoci vedere in quell’anima lo stesso Gesù ci indurrà a trattarla con tutto l’affetto e con tutto il rispetto che Gesù stesso si merita. Così la vita di fede, nel trattar col prossimo per fargli del bene, sempre c’insegnerà che la carità, ancorché esercitata verso gli uomini, è tuttavia virtù teologale, che riguarda lo stesso Iddio. Come santamente adunque noi adempiremo i nostri uffici vivendo vita di fede!

PUNTO 3°.

La vita di fede ci aiuta rispetto a noi.

La vita di fede giova mirabilmente a rendere sante tutte quante le altre operazioni, fatte per noi stessi, fuori delle pratiche di pietà e delle relazioni coi prossimo. Sia che ci applichiamo agli studi o al lavoro, sia che attendiamo ad una lettura o ad uno svago, sia che stiamo da soli nella nostra stanza o usciamo al passeggio, sia che mangiamo, beviamo, dormiamo o facciamo qualsiasi altra cosa, la vita di fede santificherà sempre queste nostre operazioni, ancorché indifferenti, basse e vili, e le renderà meritorie e degne di premio eterno. Perciocché la vita di fede ci mostrerà sempre Iddio presente al nostro operare e ci farà indirizzare sempre a Lui ogni nostra azione e ci darà animo a compierla nel debito modo. E non sarà mai che le nostre operazioni si compiano solo per umani riguardi, per cattivarci la stima degli uomini, o per sola educazione, e neppure per onestà naturale. La vita di fede ci farà compiere ogni nostra più ordinaria azione con la mente fissa in Dio, per suo amore e per la sua gloria. Risolviamoci adunque per questa vita, che è mezzo così potente a santificarci, sicché ciascuno di noi possa essere davvero il giusto del Signore, che vive di fede: Justus autem meus ex fide vivit (Hebr., XIX, 38).

MEDITAZIONE PER IL SABATO.

Sopra l’eccellenza della vita interiore.

Mediteremo sopra tre grandi vantaggi delle nostre azioni santificate dalla vita di fede e dall’amor di Dio, che sono l’acquisto di grandi meriti, l’unione con Dio, la ricompensa eterna. C’immagineremo che Gesù nel dì della nostra morte venga incontro a noi per dirci quella dolcissima parola: Bene sta, servo buono e fedele! Perché sei stato fedele nel poco, io ti costituirò sopra il molto: entra nel gaudio del tuo Signore: Euge. serve bone et fidelis, quia in pauca fuisti fidelis super multa te constituam: intra in gaudium Domini tui (MATTH., XXV, 21, 23). In questo consolante pensiero adoreremo il nostro Divin Salvatore e Giudice e ci conforteremo nella pratica di santificare tutte quante le nostre azioni.

PUNTO 1°.

Primo vantaggio: acquisto di grandi meriti.

Anche le opere nostre più grandi, quali sarebbero convertire molte anime o sacrificare la vita, di loro propria natura non avrebbero alcun valore, se non fossero fatte con spirito di fede e per amor di Dio; solo in tal modo si arricchiscono dei meriti infiniti di Gesù Cristo e si rendono degne del paradiso. Ma per acquistare tali meriti non è necessario compiere opere straordinarie: basta fare bene le azioni ordinarie e comuni, poiché le nostre azioni diventano meritorie non per la grandezza loro, ma per la grandezza della carità con cui si fanno. La povera vedova mise nel gazofilaccio due piccole monete, mentre molti ricchi vi gettavano denaro in copia; eppure Gesù disse che quella donna aveva dato più di tutti (MARC., XII, 41, 43); e ciò perché la sua piccola offerta era accompagnata dalla carità, il che non era delle offerte vistose degli altri. Gesù ha detto ancora che chiunque avrà dato un bicchier d’acqua fresca ad un poverello per suo amore non resterà senza ricompensa (MATTH., X, 42). Ecco dunque che, pur passando la vita in occupazioni ordinarie e comuni, noi possiamo farci grandi meriti. Se non ti vedi o non sei ritenuto capace di fare cose grandi, tu, compiendo per amor di Dio il tuo umile ufficio, compiendolo anche per anni interi senza crescere di onore e di grado, potrai nella tua ordinaria occupazione farti meriti senza numero per la beata eternità e forse di gran lunga maggiori che se ti fossi applicato a opere più ammirande. Opera per Iddio e conforme al suo volere, e i tuoi giorni saran pieni di tesori celesti.

PUNTO 2°.

Secondo vantaggio: unione con Dio.

L a santificazione delle nostre ordinarie occupazioni ci procaccia la più bella felicità della vita presente, che è di unirci a Dio. L’anima che vuole davvero sante le sue azioni, nutre di Dio la mente, perché offre a Lui tutto quello che fa; ha pieno di Dio il cuore, perché opera per suo amore e per la sua gloria; ha gli stessi suoi sensi compenetrati di Dio, perché li immola nella mortificazione a Lui; vive in Dio e per Iddio e con Dio, perché vive nella sua carità. Oh paradiso anticipato! L’anima intenta a santificare le sue azioni comuni e consuete può dire continuamente a se stessa: Sono in compagnia di Dio, sotto la protezione di Dio, tra le braccia di Dio. Anche nelle occupazioni, che richiedono fatica e sacrificio, il pensiero e l’affetto di questa anima essendo tutto in Dio, da Dio riceve forza, consolazione e gaudio. Ella si ripete allora le parole di Davide: Il Signore è alla mia destra perché io non mi turbi, epperò il mio cuore gode una grande allegrezza: A dextris est mihi, ne commovear, propter hoc lætatum est cor meum, (Ps., XV, 8, 9). O mio caro Gesù, datemi di esperimentare questa felicità coll’aiutarmi a santificare tutte le mie ordinarie occupazioni.

PUNTO 3°.

Terzo guadagno: la ricompensa eterna.

Il Signore promette la ricompensa alle nostre ordinarie occupazioni, che avremo santificate facendole per lui. Nel libro della Sapienza è detto che il Signore rende ai giusti la mercede delle loro fatiche (Sap., X, 17). S. Paolo ci assicura che Iddio renderà a ciascuno secondo le opere sue (Rom., II, 6), e lo stesso Gesù Cristo nel Vangelo ci fa sapere con la parabola dei talenti, dati da un padrone a trafficare a’ suoi servi, che ci ricompenserà di quanto di bene avremo fatto secondo la nostra attitudine, la quale è quella riconosciuta dai nostri superiori nelle occupazioni da loro assegnateci. Chi promette, qui, è Iddio, vale a dire, Colui che non vien meno mai alla sua parola e che premia sempre, non in conformità alla pochezza delle nostre azioni, ma secondo la sua infinità bontà e magnificenza. E la ricompensa che ci darà, sarà la gloria e la beatitudine eterna! Oh mio Dio! per qualche po’ di attenzione nel pregare, nel meditare, nell’udire una lettura, una predica, per un po’ di fervore nel fare la Comunione e la visita al SS. Sacramento, per un po’ di umiltà nel sottomettermi all’ufficio assegnatomi dall’obbedienza e per un po’ di diligenza nel compierlo, per un po’ di fatica, di sacrificio, di abnegazione nel fare lavori difficili e di poca apparenza avrò un onore immortale e un gaudio senza fine! Oh, ripeterò dunque spesso le parole di S. Francesco d’Assisi: Tanto è il bene che m’aspetto, che ogni pena mi è diletto.