TUTTO IL DENZINGER SENTENZA PER SENTENZA DAGLI APOSTOLI A S.S. PIO XII (48)

HENRICUS DENZINGER

ET QUID FUNDITUS RETRACTAVIT AUXIT ORNAVIT

ADOLFUS SCHÖNMATZER S. J.

ENCHIRIDION SYMBOLORUM DEFINITIONUM ET DECLARATIONUM

De rebus fidei et morum

HERDER – ROMÆ – MCMLXXVI

Imprim.: Barcelona, José M. Guix, obispo auxiliar

INDICE DEGLI ARGOMENTI -VII-

F. – DIO CHE DONA LA VITA DELLA GRAZIA

1. Grazia in genere.

F1a. a. – GRATUITÀ.

La grazia di Cristo è un dono di Dio 226 245 248 376 379 382 395 397-400 623 626 632s 1541 1566 3014: l’ordine soprannaturale è gratuito 3891.

Dalla grazia provengono tutte le disposizioni dell’anima degli uomini ed i meriti. (246) 248 373-379 388 396-400 1525s 1532 1553; l’uomo non può impetrare con l’orazione (naturale) la grazia 373 376.

La bontà di Dio vuole che i nostri meriti siano gli stessi suoi doni. 248 1548 1582.

F 1b. b. – SOPRANNATURALITÀ

La grazia è il principio della vita soprannaturale 3714; (lo stesso si dimostra indirettamente da ciò) la grazia come principio superiore efficace si oppone al principio meramente naturale (al vigore o bene di natura) impotente 373 377 (383//395) 396-400.

F2. Grazia attuale

F2a. a. – NATURA DELLA GRAZIA ATTUALE.

Dio opera in noi mediante la grazia 244 248; da ciò l’eccellenza della grazia rispetto alla cooperazione del libero arbitrio 243.

La grazia consiste non nella mera conoscenza dei comandamenti, ma anche nelle forze che mettiamo nell’amare e comprenderli 226 245; la grazia da per se stessa il “potere

semplicemente”, non solo “il poter più facilmente” 227 245 1552.

La grazia a. illumina, b. inspira, muove la volontà a243 b375-377 abc1525 b1553 ab3010.

La grazia a. precede le azioni salutari (previene), b. concorre, c. Sussegue .(perfezionando) a243 a245s ab248 a373//407 abc399 ab685 a1525s abc1546.

F2b. b. – NECESSITÀ DELLA GRAZIA ATTUALE

La grazia è necessaria – : alla salute (soprannaturale) in genere 376//395 1691; -: per risorgere dal peccato originale 239: -: per usar bene il libero arbitrio 242 246 248 (622): – : per ogni azione salutare, onde prevenirle, accompagnarle, susseguirle. vd. F 2a; —: per preparare la giustificazione 1525s 1551 1553; —: al desiderio della grazia illuminantie ed eccitante 1525 1553 2618 2620; —: per credere (a. all’inizio anche alla fede e l’affezione alla credulità) a375 378 396s 1526 1553 3010 3035; —: all’orazione 373 376; —: al purgante o al penitente 374 1553 ; —: allo sperante 1553 ; —: a colui che ama (1526) 1553; —: per praticare i comandamenti di Dio (a. e quindi non solo per praticarli più facilmente) 226 a227 a245 239//248 a1552; con um l’aiuto della grazia l’uomo può osservare i comandamenti ed a. astenersi dai gravi peccati b. eccetto i difetti più lievi (397) 1536 a1537 b1544 1568 (1572); —: per resistere quotidianamente alle insidie del diavolo e della concupiscenza

240s (248) 1515; per acquisire meriti 243 246 248 1546; —: per perseverare fino alla fine della vita 241 246 380 623 626 632s 1541 1566 1572 1911 3014.

F2c. c. — DISTRIBUZIONE DELLE GRAZIE.

2ca La volontà di Dio è salvifica universale. Dio vuole senza eccezioni che tutti gli uomini siano salvi 623; Dio (Cristo) vuole che nessun uomo perisca 340 780.

Chlristo è inviato perché tutti riacquistino l’adozione dei figli di Dio 1522; ha patito per gli uomini (a. per quanto attiene alla sua bontà) 332 a340 624 630 1522s 2005 2304s.

Da questo non ne consegue che tutti (a. cristiani) siano salvi 623s 630 a2362; Cristo fornisce la grazia anche a quelli che periscono 340; chi perisce, perisce a. non per volontà di Dio (Cristo), ma b. per propria colpa, potendosi salvare a333 a339 a340 b623 b6265.

La grazia è concessa anche al di fuori dalla Chiesa 2305 1429 3014.

La grazia ai giustificato non manca mai, poiché Dio non li abbandona 1537 1546.

2cb Predestinazione. Dio scelse sec. la prescienza gli uomini, che per grazia, predestinò alla vita 621.

Dio predestinò solo i buoni 685; non predestinò ai cattivi la loro malizia. 335 397 596 621 628 1567; predestinazione non riguarda il male agire, ma la pena 621 628s.

Dio solo conosce in anticipo (non predestina) i cattivi 628 685; la prescientia non fa che ne consegua necessariamente il male 333 627.

Riprov. afferm: (Alcuni sono predestinati alla morte, altri alla vita) 335;

[La grazia della giustificazione attiene solo ai predestinati] 1567.

F 2d. d. — EFFICIENZA DELLA GRAZIA.

La grazia richiede la libera cooperazione, a. contr. asserzione: [il libero arbitrio deve esercitarsi in modo meramente passivo ] 243-245 248 a330 a339 397 1525s 1529 1541 a1554 3846 2201–2217 (2224//2253).

La grazia non toglie il libero arbitrio: a. L’uomo può resistere alla grazia (così come la b.grazia riesce meramente sufficiente) 248 685 a1525 2002 2004 b2305s a2401-b2425 2430s a2621 a3010.

Riprov. spiegazione inopportuna sul concorso della grazia col libero arbitrio: [Dio ci dona la sua onnipotenza] 2170s.

3. Grazia della giustificazione.

F3a. a. — NATURA DELLA GIUSTIFICAZIONE.

Essenza: la giustificazione è tanto giustizia di Dio quanto giustizia nostra” 1529 1547.

La grazia della giustificazione ovvero carità non è solo un favore (esterno) di Dio, ma aderisce sé stesso al giustificato 1530 1547 1561.

Riprov. l’afferm.: [gli uomini senza la giustizia di Cristo o per la giustizia di Cristo sono formalmente giustificati 1560s; [la giustificazione consiste nell’obbedienza ai comandamenti] 1942 1969s.

Effetto : la grazia giustificante elimina qualsiasi ragione di peccato 225 245 1515 1528; si riprova: [il reato del peccato si estingue da solo o non è imputato] 1515 (1575) 3235: la giustificazione invero non consiste nella sola remissione dei peccati 1528 1561.

– fa a.del nemico un amico di Dio a1528 1535.

– produce una rinascita, una rigenerazione, un rinnovamento 632 1523 1528s (1565) 1942; rende l’uomo un figlio a. adottivo di Dio 1515 a1522 a1524 (1913) a1942 2623 3012 3771 3957; rende familiari di Dio 1535; fa eredi di Dio (e della gloria sua) 1515 1528 3957; innesta in Cristo (394) 1530.

– produce la santificazione dell’uomo interiore 1528 1942; all’uomo è infusa la virtù della fede, della speranza, della carità (780 904) 1530s 1561.

L’uomo giustificato non è trattenuto dall’ingresso del cielo 1453 1515.

Si espone il riconoscimento della dottrina Tridentina circa la giustificazione (a. ctr. la calunnia, derogarla dalla gloria di Dio e dai meriti di Cristo) 1550 a1583 1863.

F3b. b. – EFFICIENZA DEL DONO DELLA GIUSTIFICAZIONE

La grazia santificante è il permanente principio vitale soprannaturale 3714; la giustificazione non si ottiene se non mediante la grazia 1014.

L’inabitazione divina nell’anima del giusto come in un tempio 3330s; per questo stato o condizione differisce dalla celeste 3331 3815; si realizza la presenza di tutta la Trinità 3331 3814s; questa è predicata come peculiare dello Spirito Santo 44 46 48 1923 1963 3329-3331 3814s: lo Spirito S. è il dono a. dell’Altissimo per i giustificati 1522 1529s 1561 1690 a3330; lo Sp. S. è operante nei Santi 60; è purificante, vivificante 62s 150.

F3c. c. – CAUSE DELLA GIUSTIFICATIONE.

Causa meritoria: Gesù Cristo (a. Per la sua passione) a1529 1546s (1582).

Causa efficiente : la misericordia di Dio 1529.

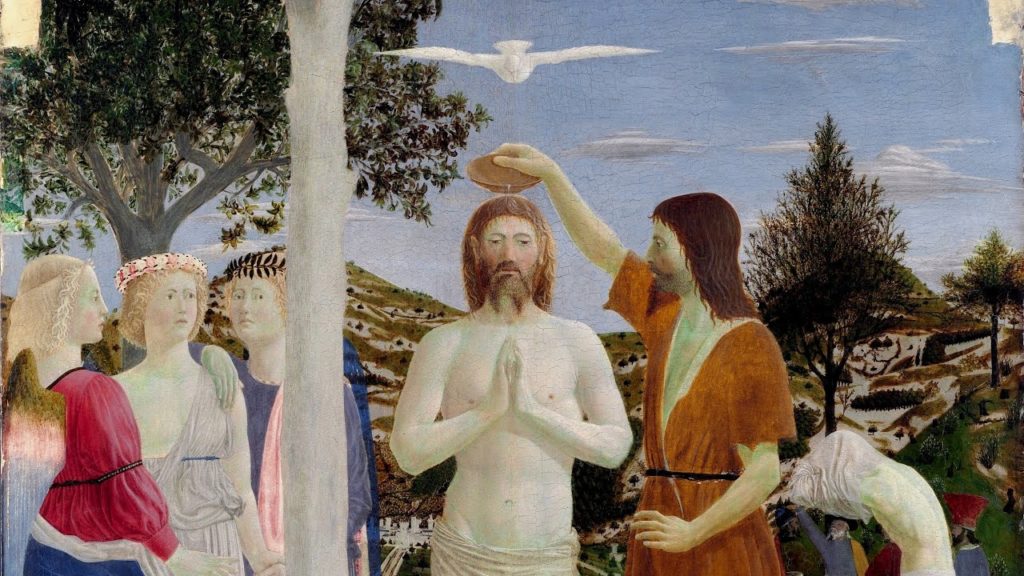

Causa strumentale: il Battesimo (o il suo voto) 1524 1529; per la ricaduta nel peccato, il sacramento della Penitenza 1542; add. J 3c. et 6c

(Circa la necessità del Battesimo e della Penitenza); si riprova.: [la giustificazione si opera per la sola fede a. senza sacramento.] (1559) a1579 a1604s 1608.

Causa formale: la giustizia di Dio Dei nella quale l’uomo riceve in sé la sua giustizia sec. la misura che Dio vuole dare e secondo la propria disposizione ed operazione 1529.

Causa finale: la gloria di Dio e di Cristo e la vita eterna 1529 (1583).

F3d. d. – GRATUITÀ DELLA GIUSTIFICATIONE.

I peccati sono rimessi gratuitamente 1529 1533; nessuno di essi che precede la giustificazione la merita. 1525 1532.

F3e. e. – DISPOSIZIOME ALLA GIUSTIFICATIONE.

È Richiesta una certa preparazione o disposizione 1525 1529.

Tra gli atti di preparazione è recensita: -la fede 1526s (1531) 3012; la fede è fondamento e radice di ogni giustificazione 1532; questo appartiene alla disposizione dell’uomo battezzando 2836-2838; la fede non consiste nella fiducia, che siano rimessi i peccati 1533s 1562; si riprov. l’affermazione più lassa della fede per la giustificazione 2119-2123.

– : speranza nella misericordia di Dio 1526. – : un certo amore di Dio iniziale 1526.

— : la virtù della penitenza (contenente la contrizione o l’attrizione, l’odio del peccato , a.non solo il proposito di una nuova vita) a1457 1526s 1669 a1692 a1713 2836-2838.

— il timore della giustizia divina (che può essere un motivo buono soprannaturale) (1456) 1526s 1558 2314 2460-2467 2625.

– l’inizio di una nuova vita e l’osservanza dei comandamenti di Dio 1526s (1531 1964).

F3f. f. — STATO DELLA NATURA RIPARATA.

3fa. Quanto al pericolo di perdere la grazia. L’uomo anche dopo la giustificazione può peccare 241 339 1540 (1542) 1573; si riprova: [Peccando dopo la giuustificazione nessuno fu veramente giustificato] 1573; [la grazia giustif. si perde col solo peccato di infedeltà] 1544 1577.

Rispetto alla proprie infermità ed indisposizione l’uomo può temere circa la sua grazia 1534; l’uomo non deve confidare sulle sue buone opere né sulla buona coscienza 1548s; nessuno deve presumere con assoluta certezza, di essere perseverante nello stato di grazia 1541 1566 1572; nessuno può con certezza essere tranquillo ripromettendosi il pentimento 1540.

Il giustificato non è immune dai peccati lievi (a. se non per speciale privilegio della grazia) 1537 a1573. Il ricaduto può essere ancora giustificato (a. col Sacram. della penit.) a1542 1579 (1668 1670).

3f b. Quanto alla coscienza dello stato di grazia. Nessuno può conoscere con certezza di fede se abbia conseguito la grazia 1534; nessun viatore a. senza una speciale rivelazione se sia un eletto a1540 1565 a1566.

3fc. Quanto all’aumento della grazia. La grazia della giustizia può essere conservata ed aumentata con le buone opere 1535 1545-1547 1574; le buone opere non sono pertanto frutto o segni della giustificazione 1574; add. l’argomento dell’aumento della grazia mediante i sacramenti: J 2cb.

3fd. Quanto alle sequele (naturali) del peccato. Si ottiene la remissione quanto alla colpa ed alla pena eterna, ma resta da assolvere al reato della pena temporale (o in terra o in purgatorio) 1580; resta il fomite del peccato e della concupiscenza 1515.

3fe. Quanto all’obbligo della legge divina. Il giustificato non è esonerato dall’osservazione dei precetti, il che è contrario all’affermazione: [a. I precetti di Dio non riguardano i Cristiani; b. Il Vangelo è la nuda promessa della vita eterna senza obbligo di osservarne i comandamenti; c. Il Vangelo comanda solo la fede, le altre cose sono libere] 1535-1539 1568 ac1569 abc1570 c1571 1572 2471; tuttavia l’osservanza dei comandamenti non è impossibile al giustificato. (397) 1536 1568 (1572) 1954 2001 2406 2619 (3718).

F 4. 4. Virtù infuse.

Nella giustificazione all’uomo sono infuse la fede, la speranza, la carità (780 904) 1530.

Con le opere buone si può ottenere l’aumento delle virtù 1944.

Chi si riveste di grazie e carità può pure vestirsi di fede e speranza. 1544 1578 1963s 2312 3803.

La fede e la speranza quali virtù teologali sono prive dalla visione dell’essenza divina 1001.

La fede è una virtù soprannaturale (375) 3008 3032; nozione: vd. A 8a.

La fede è un dono della grazia (a.pur quando non operi per la carità) 443 824 a3010 3035.

La fede è l’inizio della salvezza, fondamento e radice della giustificazione 1532 3008;

sotto la fede in cui crede, l’uomo defunto prima dell’accoglienza del sacramento potrebbe essere giusto 121.

Vari errori circa la fede quale grazia 2351s 2416-2428 2442 2448 2468s.

Si rivendica contro gli errori la speranza della mercede eterna per le opere buone: [a.Pecca chi opera per la speranza della mercede eterna; b.la perfetta rassegnazione richiede che sia eliminata la speranza] a1539 a1576 a1581 b2207 b2212; riprov.: [ogni peccatore decade, se gli manca la speranza e questa non c’è dove non c’è l’amor di Dio] 2457.

La grazia è preparata dal timor di Dio 1526 2625; errori circa la fede come virtù della carità teologica 1454 2453-2456 2458.

Obblighi morali nell’esercizio delle virtù teologali: vd. K 2a-c.

F5. 5. Doni dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo è chiamato per i suoi doni: Spirito settiforme, Sp. di sapienza. etc. (a.enumerando i singoli doni) a178 183 1726.

F6. 6. Il Merito dell’uomo giusto.

Le opere buone dell’uomo giustificato così sono doni di Dio, affinché siano anche i meriti dello stesso giustificato 243 248 1546 1548 1582 (3846); riprov. ass. negante la ragione del vero merito soprannaturale 1908//1918.

Alle buone opere invero è meritato (ossia tq. e resa la mercede): a.un aumento di grazia, b.la vita eterna, c.conseguimento della vita eterna, d.l’aumento della gloria b72 b443 b485 b802 b1545 a1574 abcd1582.

Per la diversità dei meriti diversa è la visione di Dio (1305).

I Peccatori (mortalmente) non sono giammai capaci di meriti superiori 3803.

I meriti (mortificati) rivivono con la forza della penitenza 3670.