DOMENICA X dopo PENTECOSTE (2018)

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Ps LIV:17; 18; 20; 23

Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam, ab his, qui appropínquant mihi: et humiliávit eos, qui est ante saecula et manet in ætérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet. [Quando invocai il Signore, esaudí la mia preghiera, salvandomi da quelli che stavano contro di me: e li umiliò, Egli che è prima di tutti i secoli e sarà in eterno: abbandona al Signore ogni tua cura ed Egli ti nutrirà.]

Ps LIV:2

Exáudi, Deus, oratiónem meam, et ne despéxeris deprecatiónem meam: inténde mihi et exáudi me. [O Signore, esaudisci la mia preghiera e non disprezzare la mia supplica: ascoltami ed esaudiscimi.]

Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam, ab his, qui appropínquant mihi: et humiliávit eos, qui est ante sæcula et manet in ætérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet. [Quando invocai il Signore, esaudí la mia preghiera, salvandomi da quelli che stavano contro di me: e li umiliò, Egli che è prima di tutti i secoli e sarà in eterno: abbandona al Signore ogni tua cura ed Egli ti nutrirà.]

Oratio

Orémus.

Deus, qui omnipoténtiam tuam parcéndo máxime et miserándo maniféstas: multíplica super nos misericórdiam tuam; ut, ad tua promíssa curréntes, cœléstium bonórum fácias esse consórtes. [O Dio, che manifesti la tua onnipotenza soprattutto perdonando e compatendo, moltiplica su di noi la tua misericordia, affinché quanti anelano alle tue promesse, Tu li renda partecipi dei beni celesti.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor XII: 2-11

Fratres: Scitis, quóniam, cum gentes essétis, ad simulácra muta prout ducebámini eúntes. Ideo notum vobisfacio, quod nemo in Spíritu Dei loquens, dicit anáthema Jesu. Et nemo potest dícere, Dóminus Jesus, nisi in Spíritu Sancto. Divisiónes vero gratiárum sunt, idem autem Spíritus. Et divisiónes ministratiónum sunt, idem autem Dóminus. Et divisiónes operatiónum sunt, idem vero Deus, qui operátur ómnia in ómnibus. Unicuíque autem datur manifestátio Spíritus ad utilitátem. Alii quidem per Spíritum datur sermo sapiéntiæ álii autem sermo sciéntiæ secúndum eúndem Spíritum: álteri fides in eódem Spíritu: álii grátia sanitátum in uno Spíritu: álii operátio virtútum, álii prophétia, álii discrétio spirítuum, álii génera linguárum, álii interpretátio sermónum. Hæc autem ómnia operátur unus atque idem Spíritus, dívidens síngulis, prout vult.

Omelia I

[Mons. G. Bonomelli, Omelie, vol. III – Torino, 1899. Omelia XXI]

« Voi sapete, che, essendo Gentili, andavate agli idoli muti, come vi menavano. Perciò vi dico che nessuno, parlando nello Spirito di Dio, può dire anatema a Gesù; e che nessuno può dire Signore Gesù, se non per lo Spirito Santo. Vi sono poi diversi doni, ma lo Spirito è medesimo: e sono diversi ministeri, ma è lo stesso Signore; e sono diverse operazioni, ma è lo stesso Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno poi è data la manifestazione dello Spirito ad utilità. Perciocché ad uno è data per lo Spirito parola di sapienza, ad altro di scienza, secondo lo Spirito stesso. Ad altro la fede per il medesimo Spirito, ad altri doni di guarigioni nello stesso Spirito. Ad altro l’operare portenti, ad altro profezia, ad altro il discernere gli spiriti, ad altro generi di lingue, ad altro interpretazioni di lingue. Ora tutte queste cose le opera quell’uno e medesimo Spirito, dividendole a ciascuno come vuole „ (I. Cor. XII, 2-11).

Lo scopo della prima lettera di S. Paolo ai Corinti (le sentenze che or ora avete udite spettano a quella lettera) è vario, come apparisce a chi la legge anche solo superficialmente. Si studia di togliere i dissidi che turbavano la pace di quella Chiesa e vuole che, smesse le pretensioni a sapienza, riconosca nei sacri ministri Colui che li manda. Usando della sua autorità, separa dalla Chiesa l’incestuoso: stabilisce come devono regolarsi, quanto al mangiar le carni offerte agli idoli e dichiara la dottrina di Cristo intorno al matrimonio ed alla verginità, e dà le norme intorno al modo di celebrare la cena e di ricevere la S. Eucaristia. Nella primitiva Chiesa erano assai frequenti i doni straordinari, secondo la promessa di Cristo. L’Apostolo per cessare i pericoli e la confusione che ne potevano derivare nella Chiesa, ricorda ai fedeli la dottrina cattolica intorno a questi doni e poi traccia le regole pratiche, alle quali si devono attenere nell’uso dei medesimi. Nella lezione che debbo spiegare, si espone la dottrina cattolica rispetto a tutti i doni celesti, ed essa è ben meritevole di tutta la vostra attenzione. Dio è il Padre dei lumi, dice S. Giacomo, è la fonte inesauribile di tutti i doni, siano naturali, siano sovrannaturali. I doni di Dio, che appartengono all’ordine sovrannaturale, si sogliono partire in due grandi classi: alla prima classe spettano i doni più eccellenti, quelli che per se stessi ci fanno grati a Dio, ci costituiscono suoi amici, anzi suoi figliuoli e partecipi della sua stessa natura; tal è la grazia di Dio santificante. Alla seconda classe di doni sovrannaturali appartengono quelli che propriamente non ci fanno amici di Dio, ma che ci possono condurre a Lui e che si possono trovare e si trovano di fatti anche in uomini peccatori. Così taluno può avere il dono della profezia, di far miracoli e andate dicendo, e vivere in peccato ed anche perdersi. Questi doni sovrannaturali nessuno può meritarli; Iddio li concede a chi vuole secondo i consigli della sua sapienza, e direttamente hanno per fine, non il bene di chi li riceve, ma sì il bene altrui. Così il potere sacerdotale è volto principalmente alla salvezza delle anime e può trovarsi e validamente si esercita anche da chi ne è indegno e vive nel peccato e nello scandalo. S. Paolo nel luogo che siamo per ispiegare, ragiona dei doni sovrannaturali della seconda classe, a quei tempi molto comuni, perché erano ordinati a diffondere e stabilire la fede e la Religione ch’era in sul suo nascere. – L’Apostolo scrive ai Corinti, molti dei quali erano stati Gentili, e dopo aver detto loro: “Quanto ai doni spirituali non voglio che ne siate ignari, ,, prosegue e scrive: “Voi sapete, che, essendo Gentili, andavate agli idoli mutoli, come vi menavano. „ Con destrezza affatto naturale, S. Paolo contrappone lo stato presente a quello in cui, poco prima, si trovavano quei suoi neofiti allo scopo manifesto di far loro conoscere l’immenso beneficio ricevuto. Non potete dimenticarlo, par che dica l’Apostolo: pochi anni or sono voi eravate idolatri e adoravate statue mute e come pecore vi lasciavate condurre a’ loro piedi. Voi, esseri dotati di ragione e di libera volontà, prestavate il vostro culto ad idoli muti, sordi, senza vita. Quale vergogna per voi caduti sì basso! Ora avete conosciuto Dio, il vero Dio, puro spirito e Lui solo adorate, Lui, sorgente d’ogni bene e perciò siete capaci di conoscere il pregio eccelso de’ suoi doni e il modo di usarne a vostra santificazione. “Il perché vi significo, continua S. Paolo, che nessuno, parlando nello Spirito di Dio, può dire anatema a Gesù. „ Dire anatema significa maledire, bestemmiare, esecrare, ed è forma di parlare ebraica. Volete conoscere chi ha lo Spirito di Dio e possiede la verità? – Volete conoscere i veri dottori e distinguerli dai falsi, dagli impostori? Tenete questa regola: Chi sente bene di Gesù Cristo, lo riconosce, lo confessa qual è, nostro Salvatore, chi l’onora e l’ama, costui ha lo Spirito di Dio, è nella verità, e potete sicuramente ascoltarlo e seguirlo. In quei primi principi, erano già sorti non pochi maestri, che insegnavano perverse dottrine: chi diceva ch’era uomo soltanto e non Dio: chi affermava che non aveva corpo vero, ma solo apparente, e perciò solo apparentemente aveva patito ed era morto, e chi altri errori spacciava intorno a Gesù Cristo. Ebbene: chiunque erra intorno a Gesù Cristo e lo bestemmia, sappiatelo bene, non parla nel suo spirito, e fuggitelo. Questo stesso criterio è ripetutamente stabilito quarant’anni dopo da S. Ignazio M. nelle sue magnifiche lettere, che sembrano l’eco di quelle di san Paolo, del quale dovette essere discepolo. Per contrario, “Nessuno può pronunziare Signore Gesù, se non per lo Spirito santo. „ In altri termini: Chi riconosce Gesù per Signore, lo confessa, lo benedice, questi ha lo spirito di Lui, e in Lui dovete riconoscere un suo sincero discepolo. Una grande verità è qui affermata dall’Apostolo, ed è questa: “Nessuno, sia quanto si voglia pieno d’ingegno e di dottrina, senza la grazia divina, senza l’aiuto dello Spirito Santo, può credere e sperare, come si deve, in Gesù Cristo, e nemmeno invocarlo a salute”. Senza gli occhi potreste voi vedere le cose? Senza gli orecchi potreste voi udire? Senza la ragione potreste voi ragionare e senza volontà potreste voi volere? Certo che no, e non occorre dimostrarlo. Similmente senza la grazia di Dio, che illumina la nostra mente ed eccita ed avvalora la nostra volontà, noi non solo non possiamo credere, né sperare, né amare Iddio, ma nemmeno fare il minimo atto od avere il minimo pensiero, che a Lui ci guidi e ci renda accettevoli. In una parola: senza l’aiuto della grazia divina non possiamo fare né poco, né molto, in ordine alla nostra salvezza, ma nulla, perfettamente nulla: non possiamo nemmeno pronunciare o invocare, come si deve, il nome di Gesù! “Nemo potest dicere Dominus Jesus nisi in Spiritu sancto”. Quale argomento di umiliarci dinanzi a Dio e di riconoscere la necessità assoluta della sua grazia e di chiederla con ogni istanza! Tutti i beni, tutte le grazie vengono da Dio, e senza di Lui non abbiamo, né possiamo fare cosa alcuna: è verità di fede. “Sono poi diversi i doni, ma lo Spirito è il medesimo. „ I doni, dei quali qui si discorre, sono quelli, che si chiamano gratis dati, per es. i miracoli, le profezie, i doni del sacro ministero e via via: essi sono vari e più innanzi li nomina distintamente, ma la causa o il principio che li produce è un solo, lo Spirito Santo. Quantunque tutti questi doni vengano tutti egualmente dalle tre divine Persone, nondimeno si attribuiscono specialmente allo Spirito Santo, perché esso è l’Amore sostanziale del Padre e del Figlio, e questi doni sono un frutto od una conseguenza dell’amore di Dio verso di noi. – “E diversi sono i ministeri, ma è lo stesso Signore. „ La parola ministeri, qui usata, significa i diversi uffici o servigi che sono nella Chiesa, per es. l’ufficio di diacono, di prete, di vescovo; sono diversi, è vero, ma è un solo e medesimo che li ha istituiti, che è Gesù Cristo, fondatore della Chiesa. – “E diverse sono le operazioni, ma è lo stesso Dio che opera tutto in tutti. „ Con la parola operazioni, S. Paolo indica la potenza, la forza od efficacia, per cui le grazie e i ministeri sacri producono i loro effetti variamente; ma il principio da cui derivano, è sempre Dio e più propriamente il Padre, che è il principio senza principio del Figlio e dello Spirito Santo. E Dio opera tutto in tutte le cose: “Operatur omnia in omnibus”. Questa espressione o sentenza, perché non sia torta a cattivo senso, richiede un po’ di spiegazione. – Senza fallo tutte le cose che esistono, tanto nell’ordine naturale, che nel sovrannaturale, tutte muovono da Dio, sono effetto dell’azione divina: Qui operatur omnia. Ma Dio opera o produce anche gli effetti che derivano dalle cause seconde? Il fuoco brucia, la luce illumina, l’acqua bagna, l’albero germoglia il suo frutto: questi effetti sono essi prodotti da Dio stesso? Certamente il fuoco brucia per sé, e la luce lumina per sé, e l’acqua per sé bagna, e l’albero per sé fruttifica; ma perché poi tutte queste cose producono questi effetti? Donde traggono le forze per produrli? Essi fanno ciò che fanno, perché tale è la loro natura, né potrebbero fare diversamente da quello che fanno; ma la forza per cui producono gli effetti, che noi vediamo, fondamentalmente la ricevono da Dio solo, che le ha create, tantoché possiamo dire che è Dio che opera per loro, e tutto opera in ciascuna di loro. Onde è verità certissima il dire che Dio brucia col fuoco, ci illumina con la luce, ci disseta con l’acqua, ci nutre coi frutti degli alberi e ci veste con le lane delle pecore: Deus operatur omnia in omnibus. Tutti i servigi che noi riceviamo ad ogni istante, dalle creature che ne circondano, li riceviamo veramente da Dio, poiché esse non fanno che ciò che Dio Creatore vuole facciano: sono esecutrici fedeli e infallibili delle sue leggi e de’ suoi voleri. – È dunque un linguaggio pieno di verità quello che si ode sì spesso sulle labbra del popolo credente: Dio ci ha dato la pioggia! Dio ci dà il calore del sole! Dio ne ha concesso un raccolto abbondante! Dio ci ha mandata questa siccità! e via dicendo. È dunque un linguaggio pieno di verità e a torto gli uomini della scienza lo biasimano quasi erroneo e contrario alla scienza. Il popolo in tutti i fenomeni naturali vede e riconosce la Causa prima senza negare le cause seconde, e a quella li ascrive: gli uomini della scienza non badano alla Causa prima e si fermano alle cause seconde. Questi ragionano bene, e ragionerebbero meglio se quando è necessario e conveniente, dalle cause seconde risalissero alla Causa prima, e quelli riconoscendo la prima debbono riconoscere anche le cause seconde o immediate: ma questi meritano compatimento se non le ricordano, perché spesso le ignorano: ma il loro linguaggio è sempre vero e sapiente. Ma vi sono creature, fornite di ragione e libertà, come gli Angeli e gli uomini; anch’esse operano secondo la loro natura. Ma come? Sicuramente in modo ben diverso da quello che tengono le creature irragionevoli. Le creature ragionevoli operano liberamente, possono fare e non fare, a questo e a quel modo, e Iddio non le sforza, ma rispetta Egli stesso quella libertà che loro ha data. Ma la forza di fare ciò che fanno, sia bene, sia male, da chi la ricevono? Anch’esse tutte e sempre la ricevono da Dio solo, e perciò è giusto il dire che anche in esse Dio opera tutto in ciascuna: Operatur omnia in omnibus. Non opera, né può operare il male, ch’Egli non vuole, né può volere, ma la forza con cui l’uomo fa il male, anche questa viene da Dio. È vero pertanto che tutto è dono di Dio, in qualunque ordine di cose, e ch’Egli opera tutto in ogni cosa. Dio è un solo e nella semplicissima sua unità, produce la più sterminata varietà di effetti: diversissimi sono i doni, eppure un solo è lo Spirito da cui scaturiscono. – S. Cirillo di Gerusalemme spiega la cosa con una similitudine, che non è senza grazia. Uditelo: “Vedete, così il santo in una delle sue mirabili catechesi, vedete l’acqua; essa è una sola e da per tutto la stessa, senza colore proprio; fate che si spanda sopra un prato e lo irrighi; dovunque spuntano fiori per colore e fragranza differentissimi tra loro. Similmente la grazia dello Spirito Santo: essa è una sola in se stessa, eppure variamente partecipata produce vari effetti, ond’è verissima la sentenza dell’Apostolo: Diverse sono le operazioni, ma è lo stesso Iddio, che opera tutto in tutti. „ S. Paolo ora discende ai doni particolari, che Dio concede a vantaggio della Chiesa: “A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito a fine di utilità; „ il che vuol dire che il dono dello Spirito santo, nel quale lo stesso Spirito Santo si fa conoscere, come il sole si manifesta nei suoi raggi, ha per fine proprio il bene della Chiesa. E in vero; ad uno è data la parola di sapienza per lo Spirito Santo: “Alii quidem datur sermo sapientìæ”. Che è quanto dire, lo Spirito Santo ad uno elargisce il dono di spiegare i misteri più alti della dottrina evangelica, di gustare e far gustare con la parola le verità più sublimi e farne sentire tutta l’altezza e la profondità, la lunghezza e la larghezza, come altrove scrive lo stesso Apostolo: “Ad un altro è data la parola della scienza, secondo lo stesso Spirito. „ Noi possiamo conoscere semplicemente le verità, averne la nozione precisa, e possiamo conoscerle, assaporarne la bellezza e la dolcezza e praticarle: questo secondo dicesi dono della sapienza, quel primo, dono della scienza. Non occorre il dire che la sapienza sovrasta alla scienza e ne è, a così dire, il fine. Un teologo o filosofo può conoscere nettamente le verità della fede, spiegarvele e mostrarvele ad evidenza senza praticarle: S. Francesco d’Assisi, che passa le notti intere, meditando quelle parole; ” Mio Dio, voi siete tutto per me, „ si delizia nella contemplazione della verità: egli possiede il dono della sapienza. La scienza è luce, sì, ma luce fredda: la sapienza è luce che spande per tutte le fibre dell’anima il tepore ed il calore della vita, che ci fa amare e praticare la verità. – Seguitiamo l’Apostolo nella sua lunga enumerazione dei doni celesti: ” Ad un altro è data la fede nello stesso Spirito: “Alteri fides in eodem Spiritu”. Gesù Cristo un giorno disse agli Apostoli: “Se voi avete fede, direte a questo monte: Tirati in là e gettati in mare, e il monte ubbidirà. „ E di questa fede, operatrice di miracoli, non della fede ordinaria e comune, teologica, che Gesù Cristo ragiona. Questa è un dono singolare, punto necessaria per salvarsi, ma solo per operare miracoli. – “Ad altri sono dati doni di guarigioni nello stesso Spirito. „ Gesù Cristo e gli Apostoli assai volte con una parola, con un cenno, con una preghiera, con l’ombra della loro persona scacciavano le infermità più ostinate e restituivano ai miseri che n’erano travagliati, la perfetta guarigione. Questo dono speciale di guarire gli infermi era assai comune nella Chiesa dei primi secoli, e qui è ricordato da S. Paolo: ” Ad altro è dato operare prodigi: „ Alii operatio virtutum. Nella sentenza precedente S. Paolo accenna in particolare il dono di risanare gli infermi, qui designa più largamente il dono di far miracoli: Alii operatio virtutum, che è molto più ampio del far guarigioni, giacché comprende qualunque miracolo. “Ad altri è data la profezia. „ Ve lo dissi altra volta: la parola profezia ha parecchi significati distinti nei Libri santi, e due sono i principali: talora la parola profezia importa conoscimento e annunzio di cose future affatto superiori alle forze umane, e questo è il significato più comune e più proprio: tal altra si usa per significare semplicemente l’annunzio di verità divine, onde profeta e predicatore o apostolo equivalgono. In questo luogo la parola profezia suona precisamente il dono di dichiarare in pubblico le verità della fede, e i sensi della Scrittura santa, in modo piano ed intelligibile. – “Ad altro, continua S. Paolo, è dato il discernere gli spiriti: „ Alii discretio spirituum. Che dono è questo, dilettissimi? Ciò che avviene in fondo al nostro spirito, i pensieri, che si affacciano alla nostra mente, gli affetti e desideri, che spuntano nel nostro cuore, non sono manifesti che a Dio solo: i demoni, anzi gli stessi Angeli, senza una illustrazione particolare di Dio, non possono spingere lo sguardo nei penetrali del nostro spirito e leggervi ciò che vi passa. Possono, come noi uomini e più di noi uomini, perché dotati di acume assai maggiore, possono argomentare i pensieri e gli affetti interni dagli atti esterni ed averne una cognizione congetturale, ma non certa ed assoluta. Conoscere pertanto con sicurezza gli occulti pensieri e leggere nel libro delle coscienze, a Dio solo è riservato e a quegli uomini che Iddio rischiara della sua luce: esso è un dono affatto sovraumano, ed era frequente in quei primordi della Chiesa. “Ad altro, prosegue ancora S. Paolo, è dato di avere generi di lingue: „ Alii genera linguarum. Nessun uomo può parlare una lingua ignota: la è cosa evidente: il perché se una persona favella in una lingua ad essa ignota, è forza arguire che lo fa per virtù divina, che è un dono dall’alto. Ebbene: il dì della Pentecoste avvenne questo miracolo e avvenne pubblicamente per le vie di Gerusalemme, come si narra nel libro degli Atti apostolici. Gli Apostoli annunziavano il Vangelo nella loro lingua nativa e le turbe che li ascoltavano, benché ignare di quella, li intendevano, onde attonite esclamavano: Come avviene, che noi li intendiamo ciascuno nel nostro linguaggio? Quel fatto ebbe a ripetersi più volte e se n’ebbero prove indubitate nelle predicazioni di S. Francesco Xaverio. Ai tempi apostolici questo miracolo del favellare in una lingua ignota non doveva essere infrequente, perché S. Paolo ne parla qui e in altro luogo più innanzi. Ma se alcuni parlavano linguaggi stranieri e mostravano in sé la virtù divina, vi erano altri che li spiegavano, illustrati sempre dallo stesso Spirito, onde S. Paolo soggiunge: “Ad un altro è data l’interpretazione delle lingue: „ Alii interpretatio sermonum. Il parlare improvvisamente una lingua affatto ignota in mezzo all’adunanza dei fedeli mostrava l’azione divina ed era una prova della verità della fede, ma non illuminava le menti, che udivano accenti strani senza afferrarne il senso: stupivano gli uditori, ma nulla apprendevano, e ciò che più importa è che le menti siano illustrate dalla luce del vero. Ed ecco che Iddio, aggiungendo miracolo a miracolo, in mezzo all’assemblea dei fedeli, ad un tratto dava a qualcuno il dono di interpretare quelle lingue straniere e ne spiegava i sensi, tantoché i presenti ne ritraevano edificazione. – “Tutte queste cose, conchiude il nostro Apostolo, opera un solo e medesimo Spirito, spartendole a ciascuno come vuole. „ Sono dodici doni diversi, che in questo luogo sono partitamente numerati da S. Paolo: doni che avevano per iscopo diretto di mostrare la divinità della fede, di rassodarla negli animi e propagarla rapidamente, e che per se stessi non erano tali da santificare né quelli che li possedevano, né quelli che n’erano testimoni. Questi doni se nella Chiesa non vennero, né verranno meno giammai, sono senza fallo assai più rari, perché minore è il bisogno, e a quella prova della divina origine della cristiana Religione altre splendidissime sono sottentrate [Quando gli Apostoli cominciarono la predicazione evangelica, i miracoli erano una necessità, e perciò erano frequentissimi: più tardi la stessa propagazione e conservazione della Chiesa divennero un miracolo permanente, e l’adempimento delle profezie a tutti manifesto, può tenere il luogo di tutti i miracoli.]. – Tutti quei doni sì magnifici e sì vari sgorgavano dalla stessa fonte, da Dio, causa suprema d’ogni cosa, da Dio, che li dà a chi vuole, come vuole, quanto vuole e quando vuole perché nessuno può dirgli: Io ho il diritto di averli. L’unica ragione della partecipazione di questi doni è la volontà sovrana del donatore. – Carissimi figliuoli! Iddio dispone ogni cosa in numero, peso e misura, e come non abbonda nelle cose superflue, così non manca nelle necessarie. Gli Apostoli, annunziando il Vangelo, dovevano provarne la verità e la divina origine ai Giudei ed ai Gentili: come potevano ciò fare senza miracoli che scuotessero quei popoli rozzi, ignoranti, schiavi di superstizioni antichissime? Si trattava di insegnare e far abbracciare una Dottrina che aveva per Autore un uomo vissuto poverissimo, morto sulla croce; una dottrina, che imponeva misteri inscrutabili, che muoveva guerra asprissima a tutte le passioni: una dottrina, che veniva proposta da pescatori, da uomini sprezzati, senza cultura, senza autorità. Come far credere e tenere fermissimamente questa dottrina senza l’intervento immediato di Dio, senza la prova irrecusabile dei miracoli? E i miracoli furono fatti, si moltiplicarono sui passi degli Apostoli e dei loro discepoli, miracoli solenni, indubitati, quasi continui, come ne fanno fede gli Atti apostolici e S. Paolo in questa lettera, e la Chiesa fu stabilita. Poiché la Chiesa fu stabilita, la necessità dei miracoli se non cessò al tutto, certamente scemò di molto, ed ecco perché i miracoli nel corso dei secoli furono meno frequenti. A noi per credere la divinità della nostra Religione non occorrono nuovi miracoli; basta la cognizione certa di quelli, che accompagnarono la sua comparsa sulla terra: basta il compimento delle profezie, che si avverano sotto i nostri occhi, e la forza delle quali cresce di giorno in giorno; a noi basta la sola vista di questa Chiesa che, inerme e sempre combattuta attraverso i secoli, e sulla via da lei percorsa spande tanta luce di verità, tal serie e tal cumulo di benefici d’ogni maniera da mostrare ad evidenza, essere ella opera non degli uomini, ma di Dio. – Un’altra osservazione ed ho finito. I miracoli sono fatti visibili, certi, che ci attestano la presenza di Dio: sono la sua voce, che risuona sulla terra, l’opera immediata della sua mano, e perciò grandissimo è in tutti il desiderio di vederli, di toccarli. Per vedere un miracolo che non farebbero i popoli? Basta la sola fama, la sola voce d’un miracolo per agitarli, per far loro intraprendere lunghi viaggi, per riempirli di gioia o di timore, per imporre loro i maggiori sacrifici. Sì, i miracoli son cose grandi e per esserne testimoni è bene spesa qualunque fatica; ma io, grida S. Paolo, vi addito cose ancor più grandi, doni senza confronto più eccelsi, che voi potete acquistare: “Æmulaminì charismata melìora et adhuc excellentìorern viam vobis demonstro”. Io suppongo che ciascuno di voi parli per divina virtù tutte le lingue della terra e le intenda: che conosca tutti i segreti dei cuori, che con una parola risani tutte le infermità, che comandi a tutta la natura, che sappia tutti gli avvenimenti dell’avvenire, che richiami a vita novella i morti. Qual potenza! Qual gloria! Qual felicità! Ebbene: io vi dico, che chiunque di voi ha viva la fede in cuore, chiunque possiede la carità, pratica l’umiltà, la mortificazione, l’obbedienza; chiunque in breve è adorno delle virtù proprie del Cristiano, è di gran lunga superiore a chi avesse il potere di operare tutti i miracoli più strepitosi. Perché? Perché con questo potere sì glorioso potrebbe miseramente perdere l’anima sua, doveché col possesso della virtù egli è caro a Dio e assicura l’eterna sua salvezza. Una vecchierella pia e virtuosa dinanzi a Dio è più grande del massimo operatore di miracoli, a talché di Giovanni Battista sta scritto, che non fece alcun miracolo, eppure tra i figli di donna non sorse chi fosse maggiore di lui [Questa sentenza evangelica non vuol dire, come taluno parve credere, che il Precursore fosse veramente il più gran santo che sia stato sulla terra: essa significa soltanto che Giovanni Battista fu il maggiore dei profeti per ragione del suo ufficio.]

Graduale

Ps XVI:8; LXVIII:2

Custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi: sub umbra alárum tuárum prótege me. [Custodiscimi, o Signore, come la pupilla dell’occhio: proteggimi sotto l’ombra delle tue ali.]

V. De vultu tuo judícium meum pródeat: óculi tui vídeant æquitátem. [Venga da Te proclamato il mio diritto: poiché i tuoi occhi vedono l’equità.]

Alleluja

Allelúja, allelúja

Ps LXIV:2

Te decet hymnus, Deus, in Sion: et tibi redde tu votum in Jerúsalem. Allelúja. [A Te, o Dio, si addice l’inno in Sion: a Te si sciolga il voto in Gerusalemme. Allelúia.]

Evangelium

Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum S. Lucam.

Luc XVIII:9-14.

“In illo témpore: Dixit Jesus ad quosdam, qui in se confidébant tamquam justi et aspernabántur céteros, parábolam istam: Duo hómines ascendérunt in templum, ut orárent: unus pharisæus, et alter publicánus. Pharisaeus stans, hæc apud se orábat: Deus, grátias ago tibi, quia non sum sicut céteri hóminum: raptóres, injústi, adúlteri: velut étiam hic publicánus. Jejúno bis in sábbato: décimas do ómnium, quæ possídeo. Et publicánus a longe stans nolébat nec óculos ad cœlum leváre: sed percutiébat pectus suum, dicens: Deus, propítius esto mihi peccatóri.Dico vobis: descéndit hic justificátus in domum suam ab illo: quia omnis qui se exáltat, humiliábitur: et qui se humíliat, exaltábitur.”

Omelia II

[Mons. Bonomelli, ut supra, Om. n. XXII]

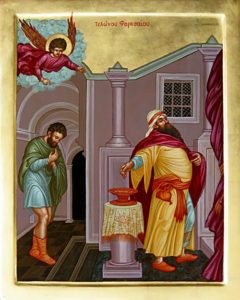

“A certi tali, che confidavano in se stessi d’essere giusti e sprezzavano gli altri, Gesù propose questa parabola: Due uomini salirono al tempio per pregare: l’uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo stava a pregare da sé in questo modo: “O Dio, io ti ringrazio che non sono come il resto degli uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e né anche come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana: pago le decime di ciò che posseggo”. Intanto il pubblicano, stando da lungi, non osava pure levare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore. Vi so dire che questo, a differenza di quello, se ne tornò a casa giustificato: perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa, sarà innalzato „ (S. Luca, XVIII, 9-14).

È questo il Vangelo della corrente Domenica, decima dopo la Pentecoste. L’argomento è la notissima parabola del fariseo e del gabelliere, che Gesù disse verso la fine della sua missione, e forse in uno dei quattro ultimi giorni di sua vita, in Gerusalemme. Troppe volte nel Vangelo si parla di farisei e di pubblicani o gabellieri, perché non torni utile dirne quel tanto che occorre a conoscimento delle cose che li riguardaino – La parola fariseo in nostra lingua significa Separato o partigiano. I farisei formavano una setta potente, composta la maggior parte di laici. Essa ebbe origine cento settantanni prima di Cristo, allorché il popolo giudaico levossi contro i re di Siria, che lo tiranneggiavano e sotto la condotta dei Maccabei, parola che vuol dire martelli, si riscosse a libertà. I farisei si atteggiavano a rigidi osservatori della legge, nella parte materiale, attribuendo al manco di esattezza della medesima, le sventure della nazione. Alla legge poi avevano aggiunte molte tradizioni od usanze, alle quali davano forza di legge e rendevano questa non solo grave e molesta, ma perfino ridicola. – I farisei costituivano il partito nazionale per eccellenza; avversavano la signoria straniera, tenevano illecita cosa pagarle il tributo ed aspettavano e caldeggiavano la riscossa e la libertà della patria. Era naturale che l’austerità, almeno apparente della dottrina e della condotta, ed il sentimento patriottico conciliassero stima e procacciassero credito grande ai farisei presso un popolo sì ligio alla legge e sì fiero della sua indipendenza. I pubblicani o gabellieri riscuotevano le pubbliche imposte, e sia per l’ufficio, odioso per se stesso, sia per l’abuso che ne facevano e le vessazioni che cagionavano, erano in mala voce presso il popolo, a talché pubblicano e peccatore e ladro erano pressoché la stessa cosa. Questi pubblicani, per la maggior parte, dovevano essere stranieri. – Gesù, in questa parabola, ci rappresenta al vivo l’orgoglio e la burbanza nel fariseo e l’umile conoscimento di se stesso nel pubblicano. Poche parabole esprimono meglio di questa la natura e l’indole della dottrina evangelica. Uditela, e voi stessi siatene giudici.

“A certi tali, che confidavano in se stessi d’essere giusti e sprezzavano gli altri, Gesù propose questa parabola. „ Chi sono costoro, che confidano in se stessi d’essere giusti e per giunta disprezzano gli altri? L’Evangelista non li nomina, ma è facil cosa il rilevare dal tutto insieme, che erano i farisei, setta, come dicevamo, piena d’orgoglio, e per conseguenza, sprezzatrice degli altri, giacché l’orgoglio è naturalmente congiunto col disprezzo altrui. – Se bene si considera la natura della superbia e dell’orgoglio, si scorge che questa, fra tutte le passioni, è la più rea e maligna e che fra tutti i peccatori, i superbi e gli orgogliosi sono i più spiacenti a Dio. Fine supremo della creazione e di tutte le opere esterne di Dio è la sua gloria; ora la superbia, di sua natura, porta l’uomo ad attribuire a sé quella gloria, che è dovuta a Dio, lo spinge a mettersi al suo luogo, a riscuotere per proprio conto quell’onore e quegli omaggi che spettano a Dio. È dunque cosa affatto naturale che Gesù Cristo, tutto bontà e carità verso dei peccatori e delle peccatrici, che riconoscevano le proprie colpe, sia fieramente inesorabile coi farisei superbi e li flagelli senza pietà. La gola, l’avarizia, l’ira, l’invidia, la lussuria sono brutte passioni, sono peccati che disonorano la nostra natura e offendono Dio senza dubbio; ma la superbia è ben peggiore, o cari. Se la sensualità e l’incontinenza è la lussuria del corpo, la superbia è la lussuria dello spirito, è il peccato degli angeli ribelli, il primo peccato, che cominciò su in cielo, il più difficile a conoscersi, che più strettamente si abbarbica al nostro cuore, che più scaltramente si maschera e l’ultimo che si snida dal nostro spirito. Per guarire gli uomini da questo, Gesù recitò la sua parabola. “Due uomini salirono al tempio per l’orazione: l’uno era fariseo e l’altro pubblicano. „ Ho detto quanto basta intorno alle qualità di questi due uomini. Seguiamoli nel tempio e vediamo come si presentano a Dio e pregano. – Il fariseo entra con la testa alta, non degna d’uno sguardo i suoi fratelli, si apre il passo in mezzo a loro, si mette in luogo alto e in vista di tutti, presso l’altare, e ritto in piedi, così comincia la sua preghiera: “O Dio, io ti ringrazio. „ Bello ed eccellente è il principio di questa orazione! come osserva S. Agostino: il fariseo ringrazia Dio. La vita dell’uomo è un continuo beneficio di Dio, e per ciò dovrebbe essere un continuo ringraziamento, un incessante inno di lode a tanto benefattore, e le parole: “O Dio, io ti ringrazio, „ dovrebbero essere famigliarissime alla nostra lingua. Che almeno alcuna volta fra il giorno risuonino sulla nostra lingua, ricordevoli di quella sentenza, che il mezzo più efficace per ottenere da Dio benefici è quello di mostrarci grati di quelli già ricevuti. Il fariseo ha cominciato bene la sua orazione; ma ecco che subito la guasta, e l’orazione si trasforma in compiacenza presuntuosa, in millanteria ridicola. Uditelo: “O Dio, io ti ringrazio, „ di che cosa? : che non sono come il resto degli uomini, rapaci, ingiusti, adulteri. „ Egli non tanto ringrazia Dio quanto loda se stesso; non domanda nulla, come se di nulla abbisognasse e avesse raggiunto l’ultimo grado d’ogni perfezione. Peggio ancora: egli si confronta agli altri uomini, e nel suo orgoglio li trova tutti, senza eccezione, rapaci, ingiusti, adulteri. Quanta superbia in queste parole! Quanto e quale disprezzo dei fratelli suoi che mette in fascio e atrocemente insulta, chiamandoli ladri ed adulteri: Non sum sicut cœteri homìnes, raptores, injusti, adulteri! Egli solo, questo tronfio fariseo, è giusto e virtuoso, e lo è per virtù propria: vede il fuscello negli occhi altrui, e non vede la trave, se non altro, la grossa trave della superbia nel proprio. Mentre il fariseo vedeva in sé ogni virtù, e tutti gli altri trattava da ladri ed adulteri, l’occhio suo cadde sopra il pubblicano, che in fondo al tempio pregava anch’egli. Quella vista gli risvegliò più viva l’idea delle altrui malvagità: in un baleno gli si affacciarono al pensiero le ingiustizie, le rapacità, le concussioni dei pubblicani: raffrontandosi a lui, sentì crescere il suo orgoglio a dismisura, ed aggiunse queste altre parole: “Io non sono come gli altri uomini… e né anche come questo pubblicano: „ Velut etiam hìc publicanus. Lo sprezzo di questo povero gabelliere non poteva essere maggiore. Lo giudica temerariamente gran peccatore, mentre poteva non esserlo e non l’era, e lo ingiuria atrocemente qualificandolo come rapace, ingiusto ed adultero: Velut etiam hic publicanus. Ecco i frutti naturali della superbia, la presunzione, il giudizio temerario, il disprezzo altrui, l’insolenza e l’ingiuria. – Guardiamoci, o cari, da questo malnato germe della superbia, che tutti più o meno portiamo dentro noi stessi, e che è facile riconoscere dai frutti. Vogliamo noi conoscere e toccare con mano questo funestissimo germoglio, che abbiamo ereditato dal padre nostro, e che è la radice di tanti mali? Entriamo in noi: scrutiamo il nostro cuore, mettiamoci a tu per tu con la nostra coscienza, interroghiamola dinanzi a Dio, e facilmente troveremo che talora ci attribuiamo doti e beni e virtù che non abbiamo, o quelle che abbiamo, siamo inchinevoli ad ingrandirle; troveremo che abbiamo piacere che altri le conosca e ce ne dia lode: troveremo che ci turba il pensiero d’essere dimenticati, che ci sa male che altri salga in fama e che la nostra lingua è pronta a deprimere chi ci dà ombra, e ci adoperiamo a tenerli in basso, e che amiamo tener sempre il primo posto. Che è mai questo, o cari, se non il frutto del mal seme della superbia, che ha sempre profonde le radici nel nostro cuore? Studiamoci, se non di svellerle e sterparle al tutto, che è impossibile, almeno di tagliarle, per guisa che non crescano, né producano i loro frutti sì funesti. Non bastò al superbo fariseo l’affermare pubblicamente, ch’egli non era né rapace, né ingiusto, né adultero, come tutti gli altri e come il povero pubblicano; spiegate le vele all’aura sì carezzevole della vanità e della superbia, narra le sue virtù e ne fa pompa, dicendo: “Io digiuno due volte la settimana: pago le decime di quanto posseggo. „ Gli altri uomini rubano, io pago i miei debiti e do a ciascuno ciò che gli si deve, e adempio la legge in tutte le sue prescrizioni; gli altri uomini seguono le malvagie voglie della carne, io la castigo digiunando due volte la settimana, e perciò io sono giusto, o Signore. — Che dici, o fariseo arrogante? Il digiunare e adempire le prescrizioni della legge, è buona e santa cosa; ma forsechè tutta la virtù e la santità si riduce a queste due pratiche? Dove lasci la carità verso dei poveri, la pazienza, il compatimento per le altrui debolezze e sopra tutto l’umiltà del cuore? — Voi lo vedete, il fariseo ripone la sua giustizia negli atti esterni, pagare le decime e digiunare, e il resto dov’è? La virtù, la santità anzitutto sta riposta nella mente e nel cuore: Dio vuole il culto del corpo sicuramente, ma prima quello dello spirito, ed in tanto gli è accettevole il primo in quantochè proviene dal secondo. – “Signore, diceva Davide, se tu avessi voluto dei sacrifici, io per fermo te li avrei offerti; ma tu non trovi le tue compiacenze negli olocausti: il sacrificio, che tu accetti è quello d’uno spirito dolente dei suoi falli; un cuore contrito ed umiliato tu non lo respingi giammai. „ Ci stia sempre fitta nell’anima questa grande verità, o dilettissimi: Dio vuole noi più che le cose nostre: vuole prima l’ossequio della mente ed il tributo del cuore, vuole il nostro interno, e dopo, quasi segno dell’interno, gradisce gli atti esterni. Ma poniamo che il fariseo con la giustizia esterna della legge e con la mortificazione del corpo per il digiuno, avesse possedute tutte le altre virtù, se volete, anche in grado sommo; sarebbe egli stato giusto dinanzi a Dio? Avrebbe egli avuto diritto alla mercede eterna? No; con quella sua superbia egli guastava qualunque virtù, perdeva ogni ragione di merito e Dio gli avrebbe detto, come sta scritto altrove nel Vangelo: “Hai voluto menar vanto delle tue opere ed insuperbirtene? Hai ricevuta ogni mercede, e vattene. „ Voi sapete che il pregio ed il merito delle opere si misura principalmente dal fine che le informa: se questo è cattivo, l’opera stessa, ancorché buona in se medesima, diventa cattiva agli occhi di Dio ed anche degli uomini, se lo conoscono. Un vostro amico, o cari, vi circonda di cure amorevoli, vi onora, vi rende i migliori servigi, si professa tutto pronto ai vostri cenni; ma un bel giorno voi apprendete che tutto questo egli fa per il suo interesse, per servirsi del vostro nome e della vostra influenza al conseguimento d’un certo fine per giunta biasimevole; che se ciò non fosse, egli non si curerebbe punto di voi; ditemi, qual giudizio fareste voi dell’amico? In qual conto terreste voi i suoi servigi, e l’amore che vi dimostra? Io penso che ne sareste sdegnati e cancellereste dal numero dei vostri amici il suo nome e lo caccereste di casa come un ingannatore, un ipocrita, e a ragione. Or bene: è questo il caso di chi pratica la virtù, adempie i suoi doveri, e se vi piace, fa anche opere grandi ed eroiche all’intento, non di onorar Dio, di piacere a Lui e fare il voler suo, ma di pascere la propria vanità, di correre per le bocche altrui, di trarne lucro e di fare il piacere proprio. Dio, il quale vede questo fine, che è quasi l’anima delle opere, vede anche che le opere non sono fatte per Lui, ma per altri, le respinge e giustamente offeso, gli dirà: Queste opere, tu non le hai fatte per me, ma per te, per altri; a che aspetti la mercede da me, per il quale nulla hai fatto? Chiedila a te stesso, a quelli per i quali le facesti: Recepisti mercedem tuam. – Così le opere più sante e più sublimi che non sono fatte per Iddio, non sono che borra ed immondezza dinanzi a Lui. Ah! dunque, cari, non sia mai che il tarlo della superbia guasti le opere nostre, come guastò i digiuni e le altre opere del fariseo. Dopo che avremo fatto il nostro dovere e praticate tutte le virtù proprie del nostro stato per piacere a Dio, diciamo: Siamo servi inutili: quel poco che abbiamo fatto, l’abbiamo fatto mercé il vostro aiuto, o Signore; giacche senza di questo noi non avremmo potuto far nulla, e per ciò a voi solo se ne renda la gloria. – Abbiamo visto ed udito il fariseo; ora vediamo ed udiamo il suo contrapposto, il pubblicano. “Questi, stando da lungi, non osava nemmeno di levare gli occhi al cielo. „ Egli era peccatore, invischiato in ogni mala pratica: lo sapeva, lo sentiva in cuore: appena entrato nel tempio, si arresta: non osa avvicinarsi all’altare, si reputa indegno di stare nel luogo santo e considera come una somma grazia che Iddio lo tolleri alla sua presenza. Conscio delle proprie colpe, sente una fiamma salire sul volto; si vergogna, non che d’altri, di se stesso: non vede in sé bene alcuno e solo i suoi peccati gli stanno innanzi. China la fronte, la nasconde tra le palme, ripassa con la memoria ad una ad una le sue iniquità, ne misura la gravezza, ne sente tutto il peso, la coscienza si desta e geme, e nell’amarezza dell’anima sua non trova rifugio, che nella misericordia di Dio e nel suo perdono, e cadendo ginocchione, si batte il petto: Percutiebat pectus suum, e prorompe in questo grido, sì bello, sì eloquente: “O Dio, abbi pietà dì me peccatore: „ Propitius esto mihi peccatori. Egli si batteva il petto! Che voleva egli dire con quel battere il petto? Risponde S. Agostino: “Egli rimproverava a se stesso ed in qualche modo puniva il peccato, che sta nella volontà, che si annida nel cuore. „ Il povero pubblicano in quell’atteggiamento, con quel battersi il petto, con quegli occhi lacrimosi, e fissi al suolo, e con quel grido: ” O Dio, abbi pietà di me peccatore, „ voleva dire: Signore lo so, lo confesso innanzi agli uomini e a te, io sono un peccatore, grande peccatore: me ne pento nell’intimo dell’anima, perché ho offeso te, mio Creatore e Signore, te, che dovevo amare sopra ogni cosa. Il mio cuore è spezzato, l’anima mia afflitta e desolata. – Non mi resta altra speranza che la tua misericordia infinita: in essa mi getto e mi abbandono. O mio Dio e mio Signore! pietà, perdono! In questi atti e in queste parole del pubblicano la fede è viva, salda la speranza, ardente la carità, profonda l’umiltà, la preghiera schietta ed affocata; non si scusa, non incolpa altri dei suoi falli, non esita un istante a riconoscerli e confessarli e a confessarli ad alta voce, nel luogo più pubblico e venerando, alla presenza di tutti e del fariseo, che fissava sopra di lui lo sguardo sprezzatore e beffardo. Tanto dolore e tanta umiltà non potevano non ottenere il perdono dei peccati, fossero stati per numero e gravezza mille volte maggiori. Gesù Cristo afferma che “questi (cioè il publicano), a preferenza di quello (cioè del fariseo), se ne tornò a casa giustificato: „ . “Così, scrive un celebre interprete, chi si reputava santo, fu condannato da Dio, e chi si confessava peccatore, era da Dio giustificato: „ Qui sese adeo justificaverat, a Deo condemnatus est, et qui adeo se condemnaverat, justificatus est (Euthymius): chi si presentò a Dio pieno di sé ne partì vuoto, dice S. Bernardo; e chi si presentò vuoto di sè, cioè umile, ne partì ripieno di grazia. “È meglio, esclama S. Ottato di Milevi, essere peccatore ma umile, che innocente ma superbo: „ Meliora sunt peccata cum humilitate, quam innocentìa cum superbia (Lib. 2 Cont. Donat.). Il peccatore, ma umile, confessa i suoi peccati e si giustifica; il giusto che è pieno di sè, non è più giusto, ma peccatore, e quel che è peggio, non sa di essere peccatore. Scorrete il Vangelo; voi troverete Zaccheo pubblicano, Maria Maddalena peccatrice, la Samaritana, donna di perdutissima vita, l’adultera colta in fallo, Pietro spergiuro, il ladrone in croce e Paolo persecutore, che ad una parola di Gesù Cristo, alla chiamata della grazia, si scuotono, si ravvedono, si convertono, fanno pubblica penitenza e diventano gran santi e apostoli; ma non troverete un solo fariseo, che chiamato ed ammaestrato da Cristo e da lui con le più gagliarde espressioni, promesse e minacce, eccitato alla penitenza, abbia mutato vita e lo abbia seguitato. Anzi ai suoi ammonimenti rispondevano con ingiurie, appuntavano le sue parole, malignavano sui suoi miracoli, e non potendo negar questi, conchiudevano dicendo: “Questo uomo fa molti miracoli, e non possiamo negarlo: è dunque necessario toglierlo di mezzo. „ Mistero di iniquità e di perfidia, che non crederemmo possibile se non fosse registrato nel Vangelo. – E questo fatto strano non lo vediamo ripetersi spesso sotto de’ nostri occhi? Vi sono uomini immersi in ogni sorta di vizi, dediti ai bagordi, dissoluti, iracondi, tutti intesi ad accumulare ricchezze, non badando per il sottile ai mezzi, dimentichi dell’anima e persino praticamente miscredenti, ma non superbi. Fate che venga una missione, che una sventura li colpisca, che una malattia li getti sul letto della morte, che un accidente qualunque, strumento della divina misericordia, li richiami a sé: voi li vedete cadere ai piedi del sacerdote per confessarsi, chiamarlo al loro capezzale, convertirsi, vivere e morire santamente. Per contrario vi sono altri uomini, se volete, che menano vita mediocremente corretta, lontana da certi disordini e scandali pubblici, ma che si tengono dotti, pieni di sé, orgogliosi, sprezzanti del povero popolo, che guardano tutti d’alto in basso: essi offriranno lo spettacolo doloroso di non valicare giammai le soglie del tempio e di respingere il prete ed il crocifisso in punto di morte, ed essere insensibili alle lacrime della madre, della sposa, dei figli, delle figlie, che li scongiurano a riconciliarsi con Dio. D’onde, d’onde, o cari, la conversione sì pronta, sì franca degli uni, l’ostinazione fredda ed invincibile degli altri? Ah! Io non la so trovare che nella umiltà di quelli, e nella superbia di questi, e nella sentenza di S. Giacomo: “Dio dà le sue grazia agli umili e resiste ai superbi. „ Ohimè, fratelli! Questo spirito di superbia, questo orgoglio del cuore, questo disprezzo altezzoso dei poveri peccatori, lo vedo largamente propagato in mezzo a noi, anche in quelli i quali dovrebbero essere modelli di umiltà, di compatimento, di carità verso gli erranti! Il loro linguaggio è duro, altero, sdegnoso, ricorda quello del fariseo ed anziché attirare a Dio i peccatori, li allontana. Non imitiamoli. Mille volte meglio il pubblicano, il peccatore umile e sincero che il fariseo superbo ed arrogante. – Gesù Cristo raccoglie in una breve e bella sentenza il frutto di questa parabola. Eccovela: ” Chiunque si innalza, sarà abbassato; chi si abbassa, sarà esaltato. „ Vale a dire: chi è superbo come il fariseo, sarà cacciato da Dio e coperto d’ignominia: chi si abbassa, chi si umilia, chi confessa d’essere quel che è, peccatore, sarà accolto da Dio, otterrà il perdono e sarà esaltato nel giorno in cui Egli renderà a ciascuno secondo le opere sue. Vogliamo salire alto nella gloria? Abbassiamoci qui con l’umiltà: gli alberi tanto più alta sollevano la cima quanto più profonde sono le radici: tanto più eccelso e saldo sorge l’edificio quanto il fondamento è più profondo: la misura della gloria è l’umiltà [“Sicut superbia omnium malorum fons est, ita humilitas cunctarum virtutum origo est. „ (S. Joan. Chrysost. in Matth. Homil. 45.)]

Credo…

Offertorium

Orémus

Ps XXIV:1-3

Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur. [A Te, o Signore, ho innalzata l’ànima mia: o Dio mio, in Te confido, che io non abbia ad arrossire: che non mi irridano i miei nemici: poiché quanti a Te si affidano non saranno confusi.]

Secreta

Tibi, Dómine, sacrifícia dicáta reddántur: quæ sic ad honórem nóminis tui deferénda tribuísti, ut eadem remédia fíeri nostra præstáres. [A Te, o Signore, siano consacrate queste oblazioni, che in questo modo volesti offerte ad onore del tuo nome, da giovare pure a nostro rimedio.]

Communio

Ps L:21.

Acceptábis sacrificium justítiæ, oblatiónes et holocáusta, super altáre tuum, Dómine. [Gradirai, o Signore, il sacrificio di giustizia, le oblazioni e gli olocausti sopra il tuo altare.]

Postcommunio

Orémus.

Quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, quos divínis reparáre non désinis sacraméntis, tuis non destítuas benígnus auxíliis. [Ti preghiamo, o Signore Dio nostro: affinché benigno non privi dei tuoi aiuti coloro che non tralasci di rinnovare con divini sacramenti.]