DOMENICA DI SETTUAGESIMA (2020)

[Stazione a S. Lorenzo fuori le mura].

Semidoppio. – Dom. Privil. di 2a cl. – Paramenti violacei.

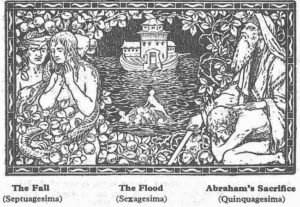

Per comprendere pienamente il senso dei testi della Messa di questo giorno, bisogna, studiarli in corrispondenza delle lezioni del Breviario, perché, nel pensiero della Chiesa, la Messa e l’Ufficio sono una cosa sola. Le lezioni e i responsori dell’Ufficio della notte durante tutta questa settimana sono tratti dal libro della Genesi e narrano la creazione del mondo e quella dell’uomo; la caduta dei nostri primi genitori e la promessa di un Redentore; di più l’uccisione di Abele e le generazioni di Adamo fino a Noè. — « In principio, – dice il Libro Santo, – Dio creò il cielo e la terra e formò l’uomo su la terra e lo pose in un giardino di delizie perché Lo coltivasse» (3° e 4° resp.). Tutto ciò è una figura. – Il regno dei Cieli – spiega S. Gerolamo – è detto simile ad un padre di famiglia che prende degli operai per coltivare la sua vigna. Ora, chi più opportunamente può essere rappresentato nel padre di famiglia se non il nostro Creatore, il quale regge con la sua provvidenza ciò che ha creato e che governa i suoi eletti in questo mondo, così come il padrone ha i servi in sua casa? E la vigna che Egli possiede è la Chiesa Universale, dal giusto Abele fino all’ultimo eletto che nascerà alla fine del mondo. E tutti quelli che, con fede retta si sono applicati e hanno esortato a fare il bene, sono gli operai di questa vigna. Quelli della prima ora, come quelli della terza, della sesta e della nona, designano l’antico popolo ebreo, il quale, dopo l’inizio del mondo, sforzandosi nella persona dei suoi santi, di servire Dio con fede sincera, non hanno cessato, per così dire, di lavorare nella coltivazione della vigna. Ma all’undecima ora sono chiamati i Gentili e a loro sono Indirizzate queste parole: « Perché state qui tutto il giorno senza far nulla? » (3° Notturno). Dunque, tutti gli uomini sono chiamati a lavorare nella vigna del Signore, cioè a santificarsi e a santificare il prossimo glorificando con questo mezzo Dio, poiché la santificazione consiste a non cercare il nostro bene supremo che in Lui. Ma Adamo venne meno ai suo compito. « Poiché tu hai mangiato il frutto che io ti avevo proibito di mangiare, – gli disse il Signore – la terrà sarà maledetta e ne trarrai il nutrimento con gran fatica. Essa non produrrà che spine e rovi. Tu mangerai il tuo pane, prodotto dal sudore della tua fronte fino a che non sarai tornato alla terra donde fosti tratto». «Esiliato dall’Eden dopo la sua colpa, – spiega S. Agostino, – Il primo uomo trascinò alla pena di morte e alla riprovazione tutti i suoi discendenti, guasti nella sua persona come nella loro sorgente. Tutta la massa del genere umano condannato cadde In disgrazia, o piuttosto si vide trascinata e precipitata di male in male (2° Notturno). « I dolori della morte m’hanno circondato, dice l’Introito; e la Stazione ha luogo nella Basilica di S. Lorenzo fuori le mura, contigua al Cimitero di Roma. « È assai giusto, aggiunge l’Orazione, che noi siamo afflitti per i nostri peccati ». Cosi la vita cristiana è rappresentata da S. Paolo nell’Epistola come una arena dove bisogna lottare per riportare la corona. La mercede della vita eterna, dice anche il Vangelo, viene concessa solo a quelli che lavorano nella vigna di Dio e, dopo il peccato, questo lavoro è penoso e duro. « O Dio, domanda la Chiesa, accorda ai tuoi popoli che sono designati da te sotto il nome di vigne e di messi, che dopo aver sradicato i rovi e le spine, -sono atti a produrre frutti in abbondanza, con l’aiuto del nostro Signore » (or. del Sabato Santo – Or. Dopo l’8° profezia). « Nella sua sapienza, – dice S. Agostino, – Dio preferì ricavar il bene dal male anziché permettere che non accadesse nessun male » (6° lezione). Dio ebbe difatti pietà degli uomini e promise loro un secondo Adamo che ristabilisse l’ordine turbato dal primo. Grazie a questo novello Adamo essi potranno riconquistare il cielo sul quale Adamo aveva perduto ogni diritto essendo stato cacciato dall’Eden, che era l’ombra d’una vita (migliore) » (4° lezione). « Tu sei, Signore, il nostro soccorso nel tempo del bisogno e dell’afflizione » (Graduale); « presso di te è la misericordia » (Tratto); « fa che risplenda la tua faccia sopra il tuo servo e salvami nella tua misericordia » (Com.). Infatti, « Dio che creò l’uomo in una maniera meravigliosa, lo redense in modo più meraviglioso ancora (Oraz. dopo la 1° prof. del Sab. Santo), poiché l’atto della creazione del mondo al principio non sorpassa in eccellenza l’immolazione del Cristo, nostra Pasqua, nella pienezza dei Tempi » Questa Messa, studiata in relazione alla caduta di Adamo, ci mette nella disposizione voluta per cominciare il tempo di Settuagesima e per farci comprendere la grandezza del mistero pasquale al quale questo Tempo ha per scopo di preparare le anime nostre. – Per corrispondere all’appello del Maestro che viene a cercarci fin nell’abisso dove ci ha sprofondati il peccato del nostro primo padre (Tratto), andiamo a lavorare nella vigna del Signore, scendiamo nell’arena e incominciamo con coraggio la lotta la quale si intensificherà sempre più nel tempo della Quaresima

Incipit

In nómine Patris, ☩ et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Introitus

Ps XVII:5; 6; 7

Circumdedérunt me gémitus mortis, dolóres inférni circumdedérunt me: et

in tribulatióne mea invocávi Dóminum, et exaudívit de templo sancto suo vocem

meam. [Mi

circondavano i gemiti della morte, e i dolori dell’inferno mi circondavano:

nella mia tribolazione invocai il Signore, ed Egli dal suo santo tempio esaudì

la mia preghiera.]

Ps XVII: 2-3

Díligam te, Dómine, fortitúdo mea: Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum,

et liberátor meus. [Ti amerò, o Signore, mia forza: Signore, mio

firmamento, mio rifugio e mio liberatore.]

Circumdedérunt me gémitus mortis, dolóres inférni circumdedérunt me: et in tribulatióne mea invocávi Dóminum, et exaudívit de templo sancto suo vocem meam. [Mi circondavano i gemiti della morte, e i dolori dell’inferno mi circondavano: nella mia tribolazione invocai il Signore, ed Egli dal suo santo tempio esaudì la mia preghiera.]

Oratio

Orémus.

Preces pópuli tui, quǽsumus, Dómine, cleménter exáudi: ut, qui juste pro

peccátis nostris afflígimur, pro tui nóminis glória misericórditer liberémur.

[O Signore, Te ne preghiamo, esaudisci clemente le preghiere del tuo popolo:

affinché, da quei peccati di cui giustamente siamo afflitti, per la gloria del

tuo nome siamo misericordiosamente liberati.]

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli

Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor IX: 24-27; X: 1-5

Fratres: Nescítis, quod ii, qui in stádio currunt, omnes quidem currunt,

sed unus áccipit bravíum? Sic cúrrite, ut comprehendátis. Omnis autem, qui in

agóne conténdit, ab ómnibus se ábstinet: et illi quidem, ut corruptíbilem corónam

accípiant; nos autem incorrúptam. Ego ígitur sic curro, non quasi in incértum:

sic pugno, non quasi áërem vérberans: sed castígo corpus meum, et in servitútem

rédigo: ne forte, cum áliis prædicáverim, ipse réprobus effíciar. Nolo enim vos

ignoráre, fratres, quóniam patres nostri omnes sub nube fuérunt, et omnes mare

transiérunt, et omnes in Móyse baptizáti sunt in nube et in mari: et omnes

eándem escam spiritálem manducavérunt, et omnes eúndem potum spiritálem

bibérunt bibébant autem de spiritáli, consequénte eos, petra: petra autem erat

Christus: sed non in plúribus eórum beneplácitum est Deo.

OMELIA I

[A. Castellazzi:

La Scuola degli Apostoli. S. Tip. Artig. – Pavia, 1929]

“Fratelli: Non sapete che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo riceve il premio? Correte anche voi così da riportarlo. Ognuno che lotti nell’arena si sottopone ad astinenza in tutto: e quelli per ottenere una corona corruttibile; noi, invece, una incorruttibile. Io corro, appunto, così, non già come a caso; così lotto, non come uno che batte l’aria; ma maltratto il mio corpo e la riduco in servitù: perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato. Non voglio, infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, e tutti passarono a traverso il mare, e tutti furono battezzati in Mosè nella nube e nel mare; e tutti mangiarono dello stessa cibo spirituale; e tutti bevettero la stessa bevanda spirituale; (bevevano infatti della pietra spirituale che li seguiva; e quella pietra era Cristo): pure della maggior parte di loro Dio non fu contento”.

S. Paolo, volendo incoraggiare i Corinti

a sostenere qualunque sacrificio per conseguire l’eterna salvezza, porta

l’esempio di se stesso. Come un corridore, perché vinca, non basta che

sia sceso nello stadio, ma deve correre in modo da superare gli altri; così

egli corre, nell’aringo della vita, senza sbandarsi qua e là, con la mente

fissa al fine da conseguire. Come il lottatore, abbattuto il nemico, se lo

conduce schiavo attorno per l’arena, così egli, con le privazioni e le

mortificazioni, abbatte il suo corpo, e se lo rende schiavo. È vero che i

Corinti avevano ricevuto molti favori da Dio. Anche gli Ebrei, sotto la guida

di Mosè, ricevettero tutti da Dio favori segnalatissimi; ma pei loro peccati

furono puniti nel deserto; e ben pochi di loro poterono entrare nella terra

promessa. La conseguenza da tirare da questo passo della prima lettera ai

Corinti è chiara. Quello che avvenne agli Ebrei poteva venire anche ai Corinti,

potrà avvenire anche a noi, se non saremo perseveranti. Nessuna presunzione,

dunque, perché:

1 Non basta cominciar bene; bisogna

continuare,

2 Anche sottoponendosi a sacrifici e

privazioni,

3 Sempre sostenuti dal primitivo fervore.

1.

Non sapete che quelli che corrono

nello stadio, corrono bensì tutti, ma uno solo riceve il premio?

Qui c’è allusione alle corse che avevano luogo, periodicamente a Corinto, e alle quali tanto si appassionavano i Greci. Oggi le corse sono più varie, più frequenti e anche più pericolose; e le popolazioni dei nostri tempi non vi si appassionano meno che quelle dei tempi andati. Ma il buon successo della corsa è sempre il medesimo: arrivare alla fine in tempo. Corrono bensì tutti — osserva l’Apostolo— ma uno solo riporta il premio. Gli altri, o arrivano troppo tardi, o, rimasti scoraggiati, si ritirano dalla corsa. È quello che avviene anche oggi. È indetta una corsa? Un gran numero di corridori si fa inscrivere. Non tutti però prendono parte alla partenza; e non tutti quelli che vi prendono parte arrivano alla meta, specialmente se le corse sono lunghe. Chi ha ceduto il campo nella prima tappa, chi nella seconda, chi nelle successive. Molti sono partiti tra gli applausi e gli auguri, pieni di ardire e di speranza; pochi sono stati accolti dall’applauso finale. Quello che avviene nelle corse, avviene in altre circostanze della vita. Avviene nel campo delle scienze, delle arti, delle lettere, delle industrie, e specialmente nel campo spirituale. Attratti dalla grandezza del premio molti si mettono a servir Dio con slancio, ma non tutti terminano la corsa. Quanti giovani danno sul principio belle speranze! Ci fanno pensare d’aver un giorno degli apostoli della Religione, e in pochi anni la dimenticano, quando non si volgono a combatterla. Tanti, che sul principio attirano l’attenzione per la loro vita morigerata ed esemplare, o presto o tardi, diventano pietra d’inciampo. Erano entrati pieni di buona volontà nella corsa della vita spirituale; ma non ebbero la forza di continuare. Incominciare, è necessario: chi non comincia, non finisce. Cominciar bene, è assai importante! poiché chi ben incomincia, è alla metà dell’opera. Ma chi è, che si mette all’opera, senza pensare di condurla a termine? Qual corridore scende in pista, con la previsione di restare a mezza via? Il buon risultato di un’opera è il suo compimento. Il fine corona l’opera. Chi ha cominciato una corsa per fermarsi a metà, ha sprecato tempo e fatica. La fatica promette il premio, e la perseveranza lo porge. Il Cristiano che ha cominciato una vita buona per fermarsi poi a metà fa pure opera inutile. Si è affaticato un po’ per la speranza del premio, ma il premio, non è di chi si ferma a metà. Chi vuol il premio deve perseverare. « Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita » (Ap. II, 10). Dice il Signore.

2.

Dopo aver incitato i Corinti a imitare i

corridori, in modo da poter riportare la vittoria finale, l’Apostolo passa a

parlare dei lottatori.

Ognuno che lotti nell’arena si sottopone ad astinenze in tutto. Con queste parole viene a indicare il segreto della perseveranza finale: Non prendersi pensiero delle difficoltà. I lottatori non si accingono alla vittoria dormendo sopra un letto di rose. E si sottopongono a disagi, a sudori, a privazioni, a sacrifici, a prove durissime per mettersi in grado di riportar vittoria. – Il Cristiano, invece, trema davanti alle difficoltà che incontra per giungere alla meta. Quanto più si dirada il numero di coloro che avevano cominciato bene; tanto più dà nell’occhio chi continua coraggiosamente. Sulle prime si farà poco caso di lui; ma quando si vede che continua sul serio, si cerea di disturbarlo. Non si parla davanti a un ladro, si rimane muti davanti a un bestemmiatore o a un impudico. Bisogna divertirsi a punzecchiare un Cristiano che continua coraggiosamente per la propria via. Forse i primi frizzi fanno poca impressione, Ma se continuano, cominciano a seccare. Poi si va pensando se non sia il caso di non dar pretesto a queste seccature. E quando si discute in queste cose, vuol dire essere vinti presto. Per non dar nell’occhio, prima si dissimula, poi si tralascia. Proprio tutto all’opposto di quanto fanno i lottatori, i quali tanto più si sentono spinti a lottare coraggiosamente, quanto più danno nell’occhio agli spettatori. Così, quelli che si erano messi di buon animo a occuparsi di Dio e dell’anima, tornano ad occuparsi del mondo. Altra difficoltà è il cattivo esempio. Non tutti possono ripetere le parole del Salmo: « I superbi agiscono sempre iniquamente, ma io non mi allontano dalla tua legge» (Salm. CXVIII, 51). «L’imitazione dei vizi è pronta» (S. Gerolamo Ep. 107, 4 ad Læt.), più pronta che l’imitazione della virtù. E anche chi non abbandona sulle prime la legge di Dio, non sa sottrarsi alla deleteria influenza che il male continuato esercita sugli uomini. Quando, poi, la cattiva condotta diventa generale, si produce il rilassamento anche nei buoni. « Quando abbonda la dissolutezza, la carità si raffredda »; osserva in proposito S. Ilario (Comm. in Matth. cap. XXV, 2). E chi aveva messo le sue delizie nella legge del Signore, finisce col trascurare i propri doveri. Non mancano neppure in questo caso i forti, ma son pochi. Difficoltà particolare, accennata dall’Apostolo, è la lotta contro le nostre cattive inclinazioni. Maltratto il mio corpo e lo riduco in servitù: perché non avvenga, che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato. – Le nostre cattive inclinazioni hanno una forza particolare per trattenerci sulla buona via intrapresa. Se non si dominano continuamente, riescono ad avere il sopravvento. Nel primo fervore della vita spirituale, si crocifigge volentieri la carne, si accettano le umiliazioni, si sopportano le privazioni per ridurre in servitù le nostre cattive tendenze. Ma poi, cominciamo a stancarci. A lungo andare pesa anche la paglia. Molto più pesa questa lotta che ci imponiamo da noi stessi, o, più frequentemente, accettiamo dagli altri. Se appena, appena perdiam di vista la meta da raggiungere, vacilliamo nella lotta, e veniamo soggiogati. – La vita dei Santi è come uno specchio, che ci fa vedere ciò che facciamo di bene, ciò che facciamo di male. «Vi troviamo — per dirla con S. Gregorio M. — quale è il nostro progresso e quale è la lunga distanza dal progresso» (Mor. L. 2, c. 1). Nella perseveranza tra le difficoltà, siamo in progresso o in regresso? Il Beato Ghebre Michele, nato ed educato nell’eresia eutichiana. la quale in Gesù Cristo ammette una sola natura, non trova appagata la sua ardente aspirazione alla verità. Per trovare questa verità va pellegrinando di convento in convento in cerca di libri e di maestri, che rispondano alle sue domande sulla Persona di Gesù Cristo. Non di rado accolto male, sempre disilluso, si rimette in cammino in cerca di altri libri e di altri maestri che lo possano illuminare: e continua la non piacevole peregrinazione per ben dieci anni, sempre sostenuto dal fervore dei primi giorni. Venuta l’ora della grazia, abiura l’eresia, e abbracciata la verità, non l’abbandonerà più. Ne sarà uno zelante e strenuo banditore, non ostante la guerra spietata dell’eretico vescovo Salama che vuol chiudergli la bocca. Dieci anni di persecuzione non trovano in lui un istante di titubanza. Il carcere e i tormenti più raffinati non lo smuovono d’un passo dalla sua via. Davanti al tiranno Teodoro II, che vuol fargli piegare la coscienza, è incrollabile. I carnefici fanno scendere sul santo vecchio, colpi di flagelli fitti come la gragnola. Ne restano talmente stanchi che devono darsi il cambio. Chi resiste a ogni stanchezza è il nostro Beato. Sospesa la flagellazione, perché lo si crede morto, disteso com’è in un lago di sangue, egli solleva la testa, e rompe il silenzio sepolcrale con queste parole, rivolte ai carnefici: « Siete già stanchi? » (A. Otti S. J. Abessiniens Heimkehr, in Die Katholischen Missionen, 1926, p. 322 segg.). Da questo eroe della costanza non abbiam proprio nulla da imparare? Per la maggior parte di noi non sarebbe fuor di proposito, e non avrebbe alcun ombra di ironia, la domanda del Beato: « Siete già stanchi? ».

3.

Ci sono altri che camminano nella via del bene come a caso. Si direbbe che non hanno uno scopo fisso. Si muovono, ma non corrono. Si avanzano come uno schiavo che trascina le catene. Si dimenticano lo scopo della loro vocazione. – Il mondo dà pure noie e guai a coloro che vogliono arrivare a una meta; eppure quanta costanza! Uno vuol arricchire. Vedetelo: non si stanca mai. Viaggi, privazioni, notti insonni, pericoli di perdere la vita e i beni, acquistati con tante fatiche, non valgono a rallentare il fervore dei primi giorni. Sentieri ripidi, passaggi pericolosi, ascese affaticanti, ghiacciai, tormente, non trattengono l’alpinista dal tentare di raggiungere la vetta. Gli aviatori lottano coi venti, non si curano del pericolo della nebbia, non si spaventano dell’aria gelata. Se le loro macchine si guastano, atterrano con la più grande calma.Tranquilli, attendono alle riparazioni, senza un momento di sfiducia. Se altre circostanze ritardano la ripresa del volo, aspettano pazienti che le circostanze si mutino, in attesa di proseguire il viaggio con lo stesso entusiasmo che li ha spinti alla partenza. È degna di ammirazione la costanza di chi vuol arrivare a una scoperta, a una invenzione. Sono veglie, studi, esperimenti non mai interrotti. Incanutiscono i capelli, ma il suo spirito è sempre giovane. Anzi, quanto più è vicino alla meta, tanto più cresce il suo ardore negli studi e nei tentativi. E tutto questo per acquistarsi una gloria che forse non verrà. Il Cristiano, invece, si scoraggia, e abbandona ben presto il lavoro per l’acquisto della gloria eterna. Sulla bocca di chi lavora, e non si crede retribuito abbastanza o vede il frutto dei suoi sudori dissipato da altri, si sente, delle volte, questo lamento: « Per chi lavoro io? ». E’ una domanda troppo fondata, fatta da chi lavora per il mondo. È una domanda che deve ringagliardire le forze, fatta da chi lavora per Dio, il quale dice ai perseveranti: « Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Matth. V, 12). Quando non si è sotto l’occhio del padrone o di chi lo rappresenta, si è tentati di rallentare il lavoro o magari di sospenderlo. Tanto, il padrone non vede. I pigri, i neghittosi nel servizio di Dio possono dire: «Tanto il padrone non vede »? Nulla del bene che facciamo sfugge all’occhio di Lui; e quindi nulla andrà perduto. «Pertanto, o fratelli, state fermi e irremovibili, sempre assidui nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è infruttuosa nel Signore ».

Graduale

Ps IX: 10-11; IX: 19-20

Adjútor in opportunitátibus, in

tribulatióne: sperent in te, qui novérunt te: quóniam non derelínquis quæréntes

te, Dómine,

[Tu sei l’aiuto opportuno nel tempo della tribolazione: abbiano fiducia in Te

tutti quelli che Ti conoscono, perché non abbandoni quelli che Ti cercano, o

Signore]

Quóniam non in finem oblívio erit

páuperis: patiéntia páuperum non períbit in ætérnum: exsúrge, Dómine, non

præváleat homo.

[Poiché non sarà dimenticato per sempre il povero: la pazienza dei miseri non

sarà vana in eterno: lévati, o Signore, non prevalga l’uomo.]

Tractus

Ps CXXIX:1-4

De profúndis clamávi ad te,

Dómine: Dómine, exáudi vocem meam. [Dal profondo ti invoco, o Signore:

Signore, esaudisci la mia voce.]

Fiant aures tuæ intendéntes in oratiónem servi tui. [Siano intente le tue orecchie alla preghiera del

tuo servo.]

Si iniquitátes observáveris,

Dómine: Dómine, quis sustinébit? [Se baderai alle iniquità, o Signore: o

Signore chi potrà sostenersi?]

Quia apud te propitiátio est, et

propter legem tuam sustínui te, Dómine. [Ma in Te è clemenza, e per la

tua legge ho confidato in Te, o Signore.]

Evangelium

Sequéntia ✠

sancti Evangélii secúndum Matthæum.

[Matt XX: 1-16]

“In illo témpore: Dixit Jesus

discípulis suis parábolam hanc: Simile est regnum coelórum hómini

patrifamílias, qui éxiit primo mane condúcere operários in víneam suam.

Conventióne autem facta cum operáriis ex denário diúrno, misit eos in víneam

suam. Et egréssus circa horam tértiam, vidit álios stantes in foro otiósos, et

dixit illis: Ite et vos in víneam meam, et quod justum fúerit, dabo vobis. Illi

autem abiérunt. Iterum autem éxiit circa sextam et nonam horam: et fecit

simíliter. Circa undécimam vero éxiit, et invénit álios stantes, et dicit

illis: Quid hic statis tota die otiósi? Dicunt ei: Quia nemo nos condúxit.

Dicit illis: Ite et vos in víneam meam. Cum sero autem factum esset, dicit

dóminus víneæ procuratóri suo: Voca operários, et redde illis mercédem,

incípiens a novíssimis usque ad primos. Cum veníssent ergo qui circa undécimam

horam vénerant, accepérunt síngulos denários. Veniéntes autem et primi,

arbitráti sunt, quod plus essent acceptúri: accepérunt autem et ipsi síngulos

denários. Et accipiéntes murmurábant advérsus patremfamílias, dicéntes: Hi

novíssimi una hora fecérunt et pares illos nobis fecísti, qui portávimus pondus

diéi et æstus. At ille respóndens uni eórum, dixit: Amíce, non facio tibi

injúriam: nonne ex denário convenísti mecum? Tolle quod tuum est, et vade: volo

autem et huic novíssimo dare sicut et tibi. Aut non licet mihi, quod volo, fácere? an óculus tuus

nequam est, quia ego bonus sum? Sic erunt novíssimi primi, et

primi novíssimi. Multi enim sunt vocáti, pauci vero elécti.”

[In quel tempo: Gesù disse ai suoi

discepoli questa parabola: Il regno dei cieli è simile a un padre di famiglia,

il quale andò di gran mattino a fissare degli operai per la sua vigna. Avendo

convenuto con gli operai un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. E

uscito fuori circa all’ora terza, ne vide altri che se ne stavano in piazza

oziosi, e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna, e vi darò quel che sarà

giusto. E anche quelli andarono. Uscì di nuovo circa all’ora sesta e all’ora

nona e fece lo stesso. Circa all’ora undicesima uscì ancora, e ne trovò altri,

e disse loro: Perché state qui tutto il giorno in ozio? Quelli risposero:

Perché nessuno ci ha presi. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella mia

vigna. Venuta la sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli

operai e paga ad essi la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi.

Venuti dunque quelli che erano andati circa all’undicesima ora, ricevettero un

denaro per ciascuno. Venuti poi i primi, pensarono di ricevere di più: ma

ebbero anch’essi un denaro per uno. E ricevutolo, mormoravano contro il padre

di famiglia, dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un’ora e li hai eguagliati a

noi che abbiamo portato il peso della giornata e del caldo. Ma egli rispose ad

uno di loro, e disse: Amico, non ti faccio ingiustizia, non ti sei accordato

con me per un denaro? Prendi quel che ti spetta e vattene: voglio dare anche a

quest’ultimo quanto a te. Non posso dunque fare come voglio? o è cattivo il tuo

occhio perché io son buono? Così saranno, ultimi i primi, e primi gli ultimi.

Molti infatti saranno i chiamati, ma pochi gli eletti.]

OMELIA II

Sopra

la salute.

[Mons. J. Billot; Discorsi Parrocchiali – Cioffi ed. Napoli, 1840]

“Ite et vos in

vineam meam”. Matth. XX.

Il regno dei cieli, dice Gesù Cristo nell’odierno Vangelo, è simile a un padre di famiglia che uscì di buon mattino per condurre operai che lavorassero alla sua vigna. Allorché ebbe convenuto con i medesimi il prezzo d’un danaro d’argento per giorno, gl’inviò alla sua vigna. Essendo uscito all’ora terza ne vide altri sulla piazza che nulla facevano: andate anche voi, loro disse, a impiegar le opere vostre nella mia vigna, e vi darò quanto sarà giusto: Ite et vos in vineam meam, et quod iustum fuerit dabo vobis: Usci ancora alla sesta, alla nona e finalmente all’undecima ora; ed avendo ritrovato altri operai, perché state qui, disse loro, tutto il giorno in ozio? Quid hic statis tota die otiosi? Andate voi altresì a travagliare alla mia vigna: ite et vos in vineam meam. Finita la giornata, fece radunare gli operai per pagare a ciascuno il prezzo con essi pattuito; tutti ricevettero egualmente un danaro, benché non avessero lavorato sì lungo tempo gli uni che gli altri, il che eccitò tra di essi un qualche mormorio; in quel punto il padre di famiglia fece loro osservare che non faceva torto ad alcuno, dando a tutti quello che aveva loro promesso. Così è, conchiuse Gesù Cristo: gli ultimi saranno i primi, e i primi saranno gli ultimi, mentre molti sono chiamati e pochi sono eletti. – Questa vigna, fratelli miei, che fa il soggetto della parabola, è la figura della nostra anima, alla cui salute dobbiamo noi lavorare con premura e senza interruzione. È un fondo che dobbiamo coltivare da che siamo giunti all’uso di ragione, sino all’ultimo momento di nostra vita, e questo ha voluto insegnarci Gesù Cristo con le diverse ore in cui il padre di famiglia inviò degli operai nella sua vigna. Finalmente il danaro che fu dato per ricompensa agli operai alla fine della loro giornata ci rappresenta la gloria eterna che ci è promessa al fine di nostra vita, la quale non è che un giorno in paragone dell’eternità, Bisognerà dunque, fratelli miei, se noi vogliamo meritare questa ricompensa, coltivare questa vigna che Dio ci ha confidata; cioè, travagliare alla salute della nostr’anima. Egli la chiama la sua vigna, perché gli appartiene per un’infinità di titoli, per quello della creazione e della redenzione. Egli l’ha piantata , egli l’ha comprata al prezzo del sangue di suo Figliuolo. Questa vigna a noi anche appartiene, perché siamo noi che dobbiamo trarne il profitto e darle per conseguenza tutte le nostre cure. Ma oimè! quanti Cristiani negligenti che abbandonano questa vigna come una terra incolta, ai quali si può fare lo stesso rimprovero che il padre di famiglia faceva a quegli operai oziosi: perché state qui tutto il giorno senza lavorare? Quid hic statis tota die otiosi? Avidi, premurosi per tutto ciò che riguarda il loro corpo, dimenticano interamente la salute della loro anima. Questo male proviene senza dubbio da ciò che non fanno sufficiente attenzione all’importanza di questo affare; il che m’impegna a parlarvene in quest’oggi, e a proporvi le due seguenti riflessioni: nulla avvi di più importante che la salute, primo punto. Nulla con tutto ciò di più trascurato che la salute, secondo punto.

I.° Punto. Nulla di più comune tra gli uomini che udire da alcuni che niente hanno a fare, e da altri che hanno troppo a fare. I primi sono persone oziose che non sanno in che occuparsi, che passano i loro giorni nella mollezza e nel riposo, che non pensano più al cielo, come se non ne fosse alcuno. Gli altri sono uomini intrigati in mille affari stranieri, da cui sono talmente occupati, che dimenticano interamente il loro proprio affare, che è quello della salute. Gli uni e gli altri sono in un error deplorabile, da cui convien cavarli in quest’oggi, facendo loro conoscere l’importanza della salute. Voi dunque v’ingannate, voi che dite di non aver cosa alcuna a fare, poiché avete un affare importante in cui dovete necessariamente affaticarvi, ed è la vostra salute; necessarium. Voi anche v’ingannate, voi che dite aver troppi affari, poiché non ne avete che uno, il quale meriti la vostra attenzione, ed è la vostra salute: unum necessarium ( Luc. X). In due parole, la salute è il nostro importante affare poiché nella salute consiste tutto l’uomo, come dice il Savio: Hoc est enim omnis homo (Eccl. XII). La salute è il nostro unico affare, poiché senza di essa, tutto l’uomo è un nulla, conchiude s. Bernardo: Ego absque hoc nihil est omnis homo. Un affare che ha meritato la stima di Dio e la cui riuscita deve fare la felicità eterna dell’uomo, che ve ne pare, fratelli miei? non è egli un affare molto importante? Tale è quello della salute: sia che si consideri dalla parte di Dio, sia che si rimiri dalla parte dell’uomo, tutto cospira a farci sentire la sua somma importanza. Per qual fine Dio vi ha creati e messi al mondo? vi si chiede ne’ primi elementi della dottrina cristiana. Forse per far fortuna, per ammassar beni, giunger agli onori, goder dei piaceri della vita! La vostra Religione non vi permette di pensar in tal modo. Ella vi insegna al contrario, questa santa refezione, che Dio vi ha cavati dal nulla, per conoscerlo, amarlo e servirlo, e per questo mezzo meritare una felicità eterna! Si, fratelli miei, voi non siete sulla terra che per guadagnar il cielo: infatti Dio, che nulla può fare che per la sua gloria, non ha potuto crearvi che per glorificarlo; voi dovete dunque servirlo come vostro Creatore e vostro supremo Signore. Ma siccome è un padrone infinitamente liberale, non ha Egli voluto lasciare i vostri servizi senza ricompensa: vi ha promesso per mercede una felicità eterna. Tali sono i disegni che Dio ha avuti su di voi sin dall’eternità. – Siccome la sua gloria è stata sin dall’eternità l’oggetto delle sue mire, dei suoi decreti, convien dire altresì che dall’eternità Egli ha pensato a voi e alla vostra felicità, ed ha avuto a cuore la vostra salute; creandovi, non vi ha confidato altri pensieri che quello della salute; si è per facilitarvi La riuscita in questo grande affare che vi ha dati tutti gli aiuti che vi erano nell’ordine della natura ed in quello della grazia. Si è per questo motivo che vi ha dato un anima ragionevole formata a sua immagine e somiglianza, capace di conoscerlo e di amarlo; che Egli ha unito quest’anima ad un corpo sì ben composto, di cui tutti i sentimenti e i membri servir debbono a glorificar Dio e a santificar voi medesimi. Per questo stesso fine Egli ha sottoposto al vostro uso tutte le creature, come tanti mezzi, che possono condurvi alla somma felicità. Di modo che la creazione dell’universo, il bell’ordine che si vede regnare in tutte le sue parti, la cura continua che Dio prende di conservarlo, tutti i vantaggi che l’uomo ne può ritrarre, tutto si riferisce alla salute dell’uomo, tutto è destinato a questo fine: omnia propter electos. – Ma se dall’ordine della natura noi passiamo a quello della grazia, quante prove vi troviamo della stima che Dio ha fatto di nostra salute? La nostra anima era perduta per lo peccato, che, sfigurandola, l’aveva resa schiava del demonio; spogliata del diritto che aveva alla celeste eredità, era ella divenuta la vittima delle vendette eterne, era una vigna incolta diventata preda delle bestie feroci: singularis fera depasta est eam. – Che ha fatto il Signore per ristabilirla nel suo primiero stato? Egli ha inviato non uno dei suoi profeti, né anche uno dei principi della sua corte, ma il suo proprio Figliuolo, l’oggetto delle sue compiacenze eterne, per rivestirsi d’una carne mortale, per caricarsi delle nostre infermità e guarircene: misit Deus filium suum in mundum, ut salvaretur mundus per ipsum (Jo III.) Per salvare quest’anima quel Figliuolo adorabile, ubbidiente ai voleri del Padre suo, è disceso sulla terra; per la nostra salute si è umiliato, si è annientato: propter nostrum salutem descendit de cœlis. Per salvare la nostr’anima Egli è nato in un presepio, ha vissuto nella povertà, ha abbandonato il suo corpo ai rigori delle stagioni, ha durato la fame e la sete, ha sofferto ogni sorta di disprezzo e di dolore, ha sudato sangue ed acqua, si è abbandonato al furore dei Giudei e dei gentili .. è stato flagellato e messo a morte su d’una croce: venit ille pati, venit ille mori, hæc ille potuit. Ecco ciò che il Figliuolo di Dio ha fatto per la salute della nostr’anima, per ristabilire questa vigna desolata. Comprendete adesso, fratelli miei, la stima che Dio ha fatto di vostra salute? Quest’opera gli ha costato più che la creazione del mondo intero; mentre per creare il mondo bastò una sola parola, ma per salvarvi è stato necessario che un Dio si umiliasse, si annientasse, divenisse ubbidiente sino alla morte della croce. Tale è – dice s. Agostino – il prezzo che voi valete: Tanti vales. Ah! quanto è egli grande questo prezzo! Quanto è degno di vostra attenzione! Si è il sangue e la vita di un Dio che ha stimato la vostr’anima, per cosi dire, quanto se stesso: empii estis pretio magno (1 Cor. VI). Che cosa ha potuto Egli fare per questa vigna che non abbia fatto, e che cosa non fa ancora per farle portar frutto? Egli fa cadere su di essa le rugiade della sua grazia, gliene apre le sorgenti nei sacramenti che ha istituiti, invia tutti i giorni i suoi operai per faticarvi colle istruzioni che vi danno la scienza della salute e con le esortazioni che vi animano alla pratica delle virtù. Ah! vedete quanto Dio ha fatto e quanto fa ancora per salvarci? Non si direbbe forse che la sua felicità dipende dalla nostra salute? Con tutto ciò qual interesse ne ricava, giacché Egli basta a se stesso, e quand’anche tutti gli uomini perissero, Ei non sarebbe meno felice: Egli ci ha voluto far vedere la stima che faceva di nostra salute e la stima che ne dobbiamo far noi medesimi pel grande interesse che vi abbiamo, poiché di niente meno si tratta in questa salute che della nostra eterna felicità: e che cosa può esservi più importante per noi? Quando vediamo le persone del secolo affaccendarsi per loro affari temporali, giudichiamo che quelli sono affari di conseguenza, o per lo meno che li credono tali. Ci va, dicono, dell’onore, della fortuna, dello stabilimento di una famiglia; nulla dunque bisogna risparmiare per riuscirvi. Ah! se i figliuoli della luce fossero si prudenti per l’affare della eternità, come sono i figliuoli del secolo per gli affari del tempo, che non farebbero essi per la loro salute, dove si tratta di un bene infinitamente superiore a tutte le fortune del mondo? Di che si tratta dunque in questo affare? Forse di qualche profitto temporale? Di qualche stabilimento vantaggioso secondo il mondo? Di vincer una lite considerabile? Di conservare i beni, l’onore ed anche la sua vita? Ah! fratelli miei, tutto questo è un nulla in confronto della salute. Si tratta qui di procurarsi una felicità eterna, cioè una felicità che sorpassa tutto ciò che il mondo può offrirci di più grande ne’ suoi onori, di più esteso nei suoi beni, di più seducente nei suoi piaceri, di più dilettevole nei suoi giuochi, di più giocondo nel suo commercio; si tratta d’una felicità che racchiude beni che occhio non ha veduti, orecchio non ha intesi, né lo spirito dell’uomo può comprendere, dice l’Apostolo; in un parola, si tratta del possesso di un bene infinito che è Dio medesimo: ecco quel che vale la salute, ed ecco quel che noi perderemo se non ci salviamo. Questo non è ancora tutto per farci comprendere l’importanza della salute; v’è di più, che, se noi perdiamo il sommo bene, dobbiamo aspettarci un sommo male, cioè mali che sorpassano quanto si può soffrire quaggiù di più doloroso; mali, dico, eccessivi nel loro rigore ed eterni nella loro durata. Ecco la terribile alternativa che riguarda la salute: essere eternamente beato o eternamente infelice; non si dà mezzo. Durante la vita noi camminiamo tra le due eternità di bene o di male; ma dopo la morte l’una o l’altra sarà la nostra porzione, il cielo o l’inferno; bisogna necessariamente determinarsi all’uno o all’altro. Ecco, fratelli miei, di che si tratta nell’affare della salute; bisogna tutto perdere o tutto guadagnare; si tratta della nostr’anima, si tratta di voi medesimi, se voi perdete quest’anima, perdete tutto e per sempre: periisse semel æternum est. Che ne pensate voi? La salute non è desso una affare molto importante? Importante nella stima di Dio che ha fatto tanto per salvarci; importante al giudizio dei Santi, che non credono mai far troppo per guadagnar il cielo: importante in sé stessa, poiché si tratta di tutto perdere o di tutto guadagnare. Non basta ancora il sin qui detto: sì, la salute è un affare non solamente importante, ma necessario necessarium; ma il solo necessario, senza cui l’uomo è nulla unum necessarium. Non è già, fratelli miei, dell’affare della salute come degli altri affari di che si occupa la vita degli uomini. Questi, a propriamente parlare, sono affari stranieri, da cui possiamo astenerci, ed il cui buon esito non è sempre per chi ne è incaricato. Per riuscire negli affari del mondo, possiamo riposarci sull’altrui soccorso. Ma la cosa sta affatto diversamente nell’affare della salute. Egli è un affare personale, il cui buon esito è per noi soli, e da noi soli dipende; egli è dunque il nostro unico affare: unum necessarium. Sì, fratelli miei, possiamo privarci dei beni, degli onori, della scienza ed anche della sanità, che è il primo dei beni nell’ordine della natura, perché niente di tutto ciò ci è necessario per esser felici. Ma il nostro sommo Bene è unito alla salute, è il solo Bene che ci resta dopo la morte; benché fossimo riusciti in tutti gli affari del mondo, se abbiamo mancato in quello della salute, non abbiamo fatto cosa alcuna benché avessimo possedute tutte le ricchezze della terra, tutti gli imperi del mondo e fossimo stati innalzati ai più grandi onori, benché avessimo gustati tutti i piaceri de’ sensi, se la morte ci sorprende nel peccato, noi siamo i più miseri degli uomini. A che ci serviranno nell’inferno le nostre ricchezze, i nostri onori, i nostri piaceri? A che ci servirà – dice il Salvatore – aver guadagnato tutto il mondo: se abbiamo perduto la nostr’anima ? Quid prodest homini si mundum universum lucretur, animæ vero suæ detrimentum patiatur Matth. XVII)? Nulla porteremo con noi dopo questa vita: lasceremo tutti i beni di fortuna che avremo posseduti sulla terra, se noi abbiamo perduto la nostra anima! Lo ripeto, né saprei dirlo troppo, noi abbiamo perduto tutto, noi non ci potremo risarcire giammai di questa perdita: Quam dabit homo commutationem pro anima sua! – Interrogate su di ciò quei fortunati del secolo che altre fiate han fatto tanto strepito e la cui memoria fu sepolta con loro nella medesima tomba: interrogate su di ciò quei ricchi avari che hanno vissuto altre volte nell’abbondanza e nella prosperità, e di cui non resta oggi che un sepolcro, interrogate su di ciò quegli infami voluttuosi che altre volte passarono i loro giorni nei divertimenti e nei piaceri del mondo, e sono presentemente nell’inferno. – Oimè, fratelli miei, che le loro risposte dal mezzo di quelle fiamme ardenti sono piene di eloquenza e d’istruzioni! A che ci servono, dicono essi nell’amarezza dei loro cuori, i beni che abbiamo posseduti, quegli onori, quei piaceri dove abbiamo riposta la nostra felicità? Sono passati come una ombra e come un sogno, di cui non ci rimane che una trista rimembranza: Quid nobis profuit superbia aut divitiarum iactantia quid contulit nobis? Non sarebbe molto meglio essere stati oppressi dalle miserie sulla terra, ed essere adesso felici nel cielo, che avere gustata una felicità passeggera, la quale fu poi seguita da una miseria eterna? Voi udite qualche volta parlare, fratelli miei di quei famosi conquistatori che han fatto rimbombare la terra con lo strepito delle loro armi, che hanno guadagnate battaglie, prese d’assalto città, sottomesse provincie e regni interi al loro dominio; ma a che servono loro tutte le conquiste, se non hanno conquistato il regno de’ cieli? Quid prodest? Noi ammiriamo le opere di quei saggi dell’antichità che si sono acquistata col loro sapere una specie d’immortalità, ma a che serve loro questa riputazione? Le lodi che loro si danno dove non sono possono esse raddolcir le pene che soffrono nel luogo che abitano al presente? Quid prodest? A che servirà a voi medesimi avere avuto un impiego onorifico, avere maneggiati gli affari di cui siete incaricati, se avete mancato a quello che unicamente vi riguarda? Quid prodest? A che servirà essere riusciti nel commercio, avere stabiliti vantaggiosamente i figliuoli con la industria e col lavoro, aver loro costruite abitazioni comode, se non avete lavorato a fabbricarvi una dimora nella casa del celeste Padre? Quid prodest? Al contrario, quando anche voi veniste meno a tutti gli altri affari, sebbene perdeste tutti i vostri beni per sinistri accidenti, foste ben anche ridotti all’estrema miseria, abbandonati, dispregiati, perseguitati dagli uomini, senz’appoggio, senza amici, senza credito, consolatevi; se salvate l’anima, se guadagnate il cielo, voi avete tutto guadagnato, voi non avete bisogno di cosa R72alcuna; la vostra fortuna è fatta per tutta l’eternità. – La sorte del povero Lazzaro, che dal seno della miseria ove aveva passata la vita fu trasportato nel seno d’Abramo, non si deve forse preferire a quella del ricco Epulone che dal centro delle delizie e dei beni fu precipitato nel profondo dell’inferno ? Lazzaro vorrebbe egli essere stato il malvagio ricco? o piuttosto il malvagio ricco non vorrebbe egli essere stato il povero Lazaro? Pensate, pensate dunque a voi,+ prima che pensare agli altri: la salute è il vostro unico affare, voi solo ne avrete tutto il vantaggio. Negli affari del mondo può farsi società con un altro per dividerne la perdita o il profitto; ma nella salute non v’è società, non v’è divisione alcuna; ciascuno porterà la sua soma, dice l’Apostolo, ciascheduno riceverà il premio del bene o il castigo del male che avrà commesso: Referet unusquisque prò ut gessit, sive bonum, sive malum (2 Cor. V). Voi raccoglierete ciò che avrete seminato; se avete seminato nelle benedizioni, i frutti saranno per voi soli; se seminato avete nella iniquità, voi soli ne porterete la pena. Per voi soli dunque travagliatevi intorno all’affare della salute, perché voi soli ne avrete tutta la perdita o il profitto; e perciò ha voluto Iddio che l’evento non dipendesse che da voi soli. Per riuscire negli affari temporali può taluno riposarsi sull’industria e sulla fatica altrui. Un uomo che ha una lite a sbrigare ne confida il successo ai lumi di un esperto giureconsulto. Si può con mani straniere coltivar una vigna, raccogliere un’eredità, fabbricar una casa; ma per riuscire nella salute, convien mettere mano all’opera: ella è una vigna che bisogna coltivare da noi stessi, perché il frutto è per noi soli; invano gli altri operai vi lavorerebbero, se noi ce ne stessimo oziosi invece di sradicare i triboli e le spine, che sono i nostri peccati, le nostre inclinazioni perverse; se noi medesimi non scaviamo, per così dire, la terra dei nostri cuori per piantarvi i semi di virtù che debbono produrre frutti per l’eternità, a nulla ci servirà il lavoro degli altri. Che un predicatore zelante ci annunzi le verità del Vangelo con forza e veemenza, che un direttore prudente ed illuminato ci dia avvisi pieni di saviezza, la nostra salute non ne sarà più avanzata, se manchiamo di fedeltà a praticare ciò che essi c’insegnano. Indarno i giusti che sono sulla terra, i santi che sono nel cielo, pregherebbero per noi, offrirebbero a Dio per noi il frutto della laro penitenza, dei loro travagli, delle loro buone opere: indarno si offrirebbe per noi in tutti i luoghi del mondo la preziosa Vittima della salute, noi non saremo giammai salvi se non preghiamo noi medesimi, se non operiamo, se non facciamo penitenza, se non ci assicuriamo la nostra predestinazione con le nostre buone opere. Lo stesso Dio, benché onnipotente, il quale ha potuto crearci senza di noi, non ci salverà giammai senza di noi, dice s. Agostino: Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Così ha Egli regolata l’economia della nostra salute; l’evento ne dipende in qualche modo tanto da noi che da Lui: la sua grazia ci è necessaria, essa non ci manca; ma avessimo pure le grazie più abbondanti che sono state date ai più gran Santi, queste grazie non ci salveranno giammai senza la nostra cooperazione. – La salute, in una parola, è nostro unico affare; ella deve altresì essere opera nostra: salutem vestram operameni. Con tutto ciò, lo credereste? benché importante sia l’affare della salute, benché sia l’unico necessario, egli è l’affare più trascurato; secondo punto.

II. Punto. Si chiama affare negletto quello cui niente affatto si pensa, cui neppur pensar si vuole, cui non si fatica che in una maniera imperfetta, o finalmente che si differisce agli estremi; così operano gli uomini a riguardo della salute; la loro condotta ne fa la prova. Chi sono coloro infatti che pensano seriamente alla loro salute? Non avvene quasi alcuno, dice il profeta, che vi faccia serie riflessioni: nullus est qui recogitet corde (Jer. XII). Io non parlo solamente di quegli uomini scioperati, la cui occupazione tutta è di nulla fare, che passano le giornate intere in frivoli trattenimenti, in render visite, in impacciar novelle ed in mille altre bagattelle in cui cercano di sollazzarsi; si direbbe che il tempo è loro a carico: parlo anche di quelli che sembrano i più occupati. Ora, chi sono tra questi color che pensano seriamente alla salute? Egli è forse quell’uomo ambizioso che non s’occupa che dei mezzi d’innalzarsi e di pervenire ad un posto che lusinga la sua ambizione, che passa i suoi giorni ad adoprarsi per ottenere ombre d’onore, onde impazzisce? Egli è forse quel l’uomo pubblico incaricato di mille affari stranieri, che assorbiscono talmente il suo tempo da non lasciarsi neppure quello del riposo? che, sempre fuori di se stesso, non vi rientra giammai per pensare al grande affare che merita tutta la sua attenzione? Chi è che pensa alla sua salute? É forse quell’uomo avido dei beni, il quale non bada che ad ammassar ricchezze, a fare acquisti, a fabbricar case, a far guadagni, e che per riuscire nei suoi disegni si abbandona agli imbarazzi di una vita tumultuosa, che noi lasciano giammai pensare a se stesso? Nullus est qui recogitet. Chi è che pensa alla sua salute? È forse quell’uomo di lavoro, quell’artigiano, che, continuamente piegato verso la terra, pensa solo a trarne il frutto per aver di che sussistere, ma non innalza giammai gli occhi verso il cielo per trarre sopra di sé la rugiada e per ottenerne quel pane che nutrisce l’anima e che conduce alla vita eterna? Nullus est qui recogitet. Chi è, ripeto, che pensa alla sua salute? Forse quegli uomini di piaceri che solo cercano di accontentare le loro passioni e di soddisfare i loro sensi, i cui momenti non sono variati che da una diversità di sollazzi che si succedono gli uni agli altri? Ah! ben lungi dal pensare alla loro salute, la sacrificano a divertimenti peccaminosi, all’intemperanza, alla libidine, a commerci infami, alla crapula e a mille altri eccessi cui le passioni li strascinano. Dicono essi come gli empi di cui si fa menzione nelle Scritture: profittiamo del tempo presente, gustiamo i piaceri della vita, noi faremo domani come quest’oggi e continueremo sempre nello stesso modo; poco c’importa qualunque cosa ne accada in appresso. Nullus est qui recogitet corde. – Oh figliuoli degli uomini! posso qui esclamare col profeta, e fin a quando, col cuore aggravato verso la terra, cercherete voi la vanità e la menzogna? Non penserete mai al fine per cui Dio vi ha creati? Egli vi ha dato un’anima ragionevole per conoscerlo ed amarlo e meritare con questo mezzo una felicità eterna, Egli si è occupato fin dall’eternità della salute di quest’anima; e voi non ve ne siete ancor occupati forse un solo giorno di vostra vita. Egli ha stimato quest’anima sino al segno di sacrificare la sua vita per salvarla. Quale stima ne fate voi medesimi? Voi la sacrificate ad un sozzo piacere, ad un vile interesse, cui non volete rinunziare. Che fate voi dunque in questo mondo? Per qual fine vi siete venuti? Se voi trascurate così il vostro principale interesse, se mettete in dimenticanza un affare in cui si tratta di tutto perdere o di tutto guadagnare, non sarebbe stato meglio per voi rimanere nel nulla che esser venuti nel mondo per perdervi edannarvi ? Voi vi prendete mille fastidi per oggetti che non vi appartengono, turbaris erga plurima (Luc.X); edimenticate voi medesimi quell’unico necessario che vi riguarda personalmente, porro unum necessarium Voi nulla risparmiate per dare ai vostri corpi tutte le soddisfazioni che vi domandano, e abbandonate la vostr’anima come se ella vi fosse straniera; la trattate come se fosse il vostro più crudele nemico, nel mentre che quest’anima è la parte più nobile di voi medesimi ed è destinata a godere le delizie eterne, le quali non dipende che da voi il procurargliele. Dov’è la vostra fede? Dov’è la vostra ragione? Se almeno queste riflessioni facessero qualche impressione sulle vostri menti, vi sarebbe qualche speranza per voi; ma i più le rigettano come pensieri importuni che gl’inquietano, che li molestano nei godimenti dei loro piaceri, vale a dire, vanno ben lungi dal pensare alla loro salute. – Quindi quell’allontanamento, quell’avversione per tutti i mezzi che contribuir possono alla santificazione; l’orazione, i sacramenti, la parola di Dio, la compagnia delle persone dabbene. Svogliatezza dell’orazione, sì necessaria per ottenere le grazie della salute, di cui non fanno quasi mai alcun uso o che fanno in fretta e senza attenzione. Avversione ai Sacramenti, che sono sorgenti di salute, ma cui non s’accostano che raramente e che non riceverebbero neppure nel tempo dalla Chiesa prescritto, se essa non ve li sforzasse coi suoi anatemi. Svogliatezza della parola di Dio, in cui si apprende la scienza della salute, ma che non vogliono ascoltare od ascoltano solo con noia e senza profitto; e perciò si assentano così spesso dai divini uffizi e dispregiano quelle adunanze di pietà in cui si trovano tanti mezzi di salute, sia nei pii trattenimenti che vi si danno, sia nelle sante letture, nelle preghiere che vi si fanno in comune, nelle grazie abbondanti che vi si conferiscono. Ed è per questa stessa ragione che sfuggono la compagnia delle persone dabbene, le quali con le conferenze, con i buoni esempi mostrerebbero loro la via della salute; ma temono di trovare in esse dei censori della loro condotta; e perciò preferiscono la compagnia dei loro simili, che li autorizzano nei loro disordini: quindi ancora quei rigiri di cui si servono per far cadere il discorso su tutt’altra materia che quella della salute, e per allontanare un buon avviso che li farebbe rientrar in sé medesimi e li renderebbe fedeli ai loro doveri. Quindi quelle scuse che allegano per dispensarsi da alcuni giorni di ritiro che loro si propongono, dove, disimpegnati dalle cure degli affari temporali, avrebbero tutto il tempo di pensare a quello dell’eternità. Abbiamo, dicono essi, altri affari che ci occupano e che ci importa di terminare. A lor parere, questi giorni di salute sono unicamente per quelli che nulla hanno a fare. – In una parola, tutto ciò che riguarda la salute, è per loro insipido e li disgusta a segno di non volere neppur sentirne parlare. Ma si divaghino quanto vogliono su di un punto sì importante; per poco che loro rimanga di fede, negar non possono che la salute è di una conseguenza infinita; non potranno giammai acquetarsi sul giusto timore in cui sempre saranno di mancare in questo affare: felici loro, se, fedeli alle impressioni della grazia, usassero i mezzi per assicurarne l’evento! Ma ciò che prova ancora quanto sia trascurata la salute si è, che quei medesimi che vi pensano non vi si adoperano che in una maniera imperfetta. No, fratelli miei, non si perde interamente di vista la salute; ben pochi ve ne sono, anche tra i libertini, che non pensino qualche volta che hanno un’anima da salvare e che non vogliano ancor essi andar salvi. Ma si contentano di palesarlo e di volerlo, senza prendere le misure efficaci per venirne a capo: pensano alla loro salute, vogliono esser salvi; ma far non vogliono ciò che è prescritto dalla legge di Dio, non vogliono seguire la strada che conduce alla salute. Qual è questa strada? Ella è segnata nel Vangelo: rinunziar a se stesso, mortificare le sue passioni, portar la sua croce, soffrire pazientemente tutte le avversità della vita; ecco in poche parole la strada del cielo. Viver vogliono a modo loro, nulla ricusarsi di tutto ciò che lusinga le passioni, nulla soffrire, e con questo vogliono esser salvi? Abuso, illusione! voler il fine e non voler i mezzi egli è non volere cosa alcuna. Direte voi che un infermo vuol risanarsi e ricuperare la sanità, se prender non vuole i rimedi necessari? Direte voi che altri vincer vuole una lite quando non fa alcun passo per consultare, per sollecitare il suo affare? Diciamo dunque che voler esser salvo e rimanersene nell’inazione, è trascurare, è non volere la sua salute. – Converrò ancora che ve ne ha molti che si adoperano alcun che, che fanno qualche sforzo per essere salvi. Fanno orazioni, limosine, frequentano Sacramenti, assistono ai divini uffizi, si fanno ascrivere a qualche confraternita, danno segni di Religione; ma sotto queste belle apparenze conservano un secreto attaccamento per l’oggetto di una rea passione, ritengono la roba altrui, non vogliono perdonare ad un inimico; ed è questo voler efficacemente esser salvo? No, senza dubbio; non basta per questo osservare alcuni comandamenti, bisogna osservarli tutti: la trasgressione di un solo basta per mandar fallito l’affare della salute; una sola passione accarezzata può impedirci di giungere al porto. Or chi è colui che non si lascia predominare da qualche passione? Chi è colui che fa tutte le violenze necessarie per domarle, per osservare tutti i comandamenti, per seguitare tutte le massime del Vangelo? Ah! quanto pochi vi ha che possano rendersi questa testimonianza? Prova certissima che la salute è molto trascurata. Ciò che prova finalmente la negligenza degli uomini su questo punto, si è che la maggior parte rimettono l’affare della salute all’ultima estremità. Vogliono bensì faticare efficacemente alla loro salute, ma sono troppo carichi d’affari per pensarvi; bisogna, dicono essi, avere la mente affatto libera da ogni altro affare: bisogna dunque aspettare che questa lite sia finita, che questa fabbrica sia condotta a termine, che questi figliuoli siano stabiliti: dopo di che noi penseremo seriamente alla nostra salute, noi metteremo tra la vita e la morte un intervallo che non sarà impiegato che in questo grand’affare. Per esser salvo, bisogna fare restituzioni, bisogna pagare i debiti; ma le restituzioni al presente incomoderebbero e sconcerterebbero gli affari; si vuol godere della roba ingiustamente acquistata e dopo averne goduto durante la vita si spera di restituirla alla morte. Ora spessoaccade che la morte non ne dà il tempo, e si muore senz’aver riparate le empie ingiustizie. Per esser salvo, bisogna convertirsi, bisogna cangiar di vita; ma quanti vi ha che differiscono la loro conversione alla morte e si nutriscono delia lusinghiera speranza d’esser sempre a tempo? Così gli uomini pretendono disporre a loro genio di un tempo che è già sì breve e che Dio non ha dato loro che per faticare alla loro salute. Aspettano che il fuoco della passioni sia estinto per dare a Dio i miserabili avanzi di una vita passata nell’iniquità. Ma quanti restano delusi nella loro speranza! Dio punisce la loro negligenza con la sottrazione del tempo e delle grazie di cui non hanno voluto profittare. – Ascoltate dunque, fratelli miei che vi dice a questo proposito s. Agostino nella bella omelia che ha fatto su questo Vangelo. Allorché il padre di famiglia andò a cercare operai per lavorare alla sua vigna, quelli che chiamò all’ora terza, non gli dissero d’aspettare che anderebbero alla sesta, né quei della sesta alla nona, né quei della nona all’undecima, sotto pretesto che avrebbero tutti la stessa mercede; ma andarono in quell’ora che furono chiamati. Non convien dunque credere, dice s. Agostino, che se voi siete chiamati nella gioventù per faticare alla vostra salute, voi possiate differire ad età più avanzata, sulla speranza di avere la medesima ricompensa. Dio, che vi ha promesso la mercede all’ora che verrete, non vi ha promesso d’aspettarvi al tempo che voi vorreste; bisogna dunque andare alla vigna quando siete chiamati. Bisogna coltivare questa vigna in ogni tempo, vale a dire, l’affare della salute non è l’affare di un sol giorno di un anno, egli richiede tutto il tempo della vita. Questa vigna è diversa da quelle che si coltivano sulla terra, che lasciano un tempo di riposo: questa non ne soffre alcuno; non è che dopo la morte e nell’eternità che se ne può sperare, sia per avervi posto le sue cure dalla prima ora, cioè dalla gioventù, che nell’undecima, cioè in una età avanzata; né la speranza di faticarvi in una età avanzata può esentare dall’impiegarvi il tempo della gioventù. Quando uno ha trascurato la sua salute al principio della vita, può e deve riparare questo mancamento negli altri tempi: avvertite dunque – conchiude s. Agostino – di non perdere con le vostre dilazioni la mercede che vi è promessa: Vide ne quod tibi illi daturus est promittendo, tu tibi auferas differendo. – Ah! fratelli miei, se voi non avete ancora pensato alla vostra salute, non differite di più a pensarvi e a metter mano all’opera. Ecco forse l’ora undecima: abbiate pietà della vostr’anima, poiché da voi soli dopo Dio dipende la sua perdita o la sua salute: miserere animæ tuæ.

Pratiche. Domandate sovente a voi medesimi, una volta al giorno per lo meno, principalmente la mattina dopo la vostra preghiera, per qual fine sono io in questo mondo? Ad quid venisti? Giacché finalmente io non ci sono per sempre; il tempo finirà e sarà seguito dall’eternità. Ma qual sarà per me quest’eternità? Sarà ella felice? Si è la mia condotta che ne deciderà. Se la passione per l’interesse o il piacere vi domanda la preferenza sulla legge di Dio, opponetele questo salutevole pensiero: io ho un’anima da salvare, e voglio a qualunque costo salvarla, volo salvare animam meam. Sia questo il vostro segno, il vostro motto di guerra in tutti i combattimenti che avrete a sostenere dalla parte del mondo, del demonio e della carne. Se, per aver quel bene, appagare quella passione, bisogna perdere l’anima, quest’anima (dovete voi dire) vale più che tutto quello; io voglio a qualunque costo salvarla. Tutto deve cedere alla salute, e la salute deve prevalere sopra tutto. Dovessi io ben perdere tutto quello che ho al mondo, dovessi passare la vita nella povertà, nella miseria, nelle afflizioni, poco m’importa, purché io sia salvo; i beni e i mali della vita mi diverranno indifferenti dacché io li paragonerò all’eternità quid hæc ad æternitatem? lo eviterò con diligenza tutto ciò che può essere un ostacolo alla mia salute, abbraccerò con allegrezza tutto ciò che può contribuire alla buona riuscita di questo grand’affare: penitenze, mortificazioni, virtù cristiane, voi sarete le mie più care delizie, poiché voi assicurate la mia salute eterna. Cosi sia.

ALTRO DISCORSO

PER LA DOMENICA DI SETTUAGESIMA

Sopra i mezzi

della salute.

Quid hic statis tota die otiosi? (Matth.XX)

A quanti Cristiani, fratelli miei, si potrebbe fare lo stesso rimprovero che il padre di famiglia fa nel nostro Vangelo a quegli operai che trovò sfaccendati? Quid hic statis? Sono questi quei Cristiani pigri ed indolenti che passano tutta la loro vita nell’inazione sul più importante affare che abbiano al mondo, la loro salute. Del resto non è già che non siano occupatissimi in mille affari che riempiono tutto il loro tempo. No, non sono oziosi per le cose del mondo, e la vita inutile non è il vizio più comune che si può loro rimproverare. Si travagliano dalla mattina sino alla sera, gli uni per ammassar beni, gli altri per sollevarsi agli onori o procurarsi dei piaceri: ma la salute non ha luogo alcuno nelle loro occupazioni; dimenticano, trascurano questo affare, come se fosse di niuna conseguenza o non li riguardasse. Laonde si può loro dire ciò che il

padre di famiglia diceva a quegli operai oziosi: Quid hic statis tota die

otiosi? Ma donde viene, fratelli miei, questa biasimevole trascuratezza

dei Cristiani a riguardo della loro salute? Due cagioni ordinarie io ne

osservo: la pusillanimità e la presunzione. I timidi, che si rappresentano la

salute più difficile che non è in realtà, sono disanimati dalle difficoltà che

convien superare e nulla vogliono intraprendere per assicurarne la riuscita. I

presuntuosi all’opposto, che riguardano la salute come un affare facile ed

agevole, non fanno gli sforzi necessari per riuscirvi, e per mancanza di quella

santa violenza che fare ci dobbiamo per arrivare al regno de’ cieli, non vi

pervengono. Si tratta di disingannare gli uni e gli altri: ma a Dio non piaccia

che, per incoraggiare i primi ed intimorire i secondi, noi rappresentiamo la

strada della salute più larga o più stretta di quel che lo sia in realtà. Noi

diremo dunque ai timidi che la salute non è si difficile come se l’immaginano;

e ai presuntuosi, che vi sono più difficoltà che non credono. Da questo tiro

due proposizioni, che divideranno questa istruzione. Bisogna faticare alla

salute con confidenza: primo punto. Bisogna faticarvi con timore: secondo

punto.

I. Punto. Una delle più pericolose illusioni di cui si serve il demonio per distogliere gli uomini dalla strada della salute è rappresentar loro questa strada per impraticabile. Troppo costa per salvarsi, dicono essi; non è possibile fare tutto ciò che il Vangelo prescrive per guadagnare il cielo, bisogna per questo vivere in un continuo fastidio, bisogna interdirsi ogni piacere, ogni società col mondo; gli affari in cui uno è occupato, le sollecitudini di uno stato in cui uno è impegnato, le compagnie che è obbligato di vedere, le occasioni continue di peccato cui è esposto, tutto ciò è incompatibile con l’idea di una vita regolata, che convien seguire per giungere al regno di Dio. Tali sono gli speciosi pretesti di cui si servono gli uomini per scusare la loro indolenza sull’affare della salute. Simili agli Israeliti, che temevano di entrare nella terra premessa, perché ivi si rappresentavano dei mostri che divoravano i suoi abitatori, questi vili Cristiani si figurano che la strada della salute sia ripiena d’ostacoli insuperabili: così disanimati non fanno alcuno sforzo, e non vogliono combattere per fare la conquista di questa terra promessa; sono spaventati dalla prima vista del sentiero che ve li deve condurre, o se fanno qualche passo, la minima difficoltà li fa ritornare indietro. Chiunque voi siate che risolver non vi potete a sormontare la colpevole indolenza che avete per la vostra salute, mentre d’altra parte siete sì attivi per i beni della terra, sappiate che la strada che conduce a quel felice soggiorno non è sì difficile a trovare né sì penosa a calcare, come v’immaginate; che al contrario ella è molto piana e vi si trova grande facilità, sia dal canto di Dio che vi dà tutte le grazie necessarie alla salute, sia dal canto di voi medesimi che non avete che a cooperare alla grazia di salute che Dio vi dà. Tali sono i motivi che indurre vi debbono ad attendere alla vostra salute con confidenza. – Dio vuol salvare tutti gli uomini: Deus vult omnes homines salvos fieri. (1 Tim. 2), e non vuole la perdita di alcuno. Gesù Cristo è morto per la salute di tutti, dice l’apostolo s. Paolo: sono queste, fratelli miei, verità di fede sì chiaramente espresse nelle sante Scritture, sì conformi alla retta ragione che metterle in dubbio si è aver perduto la fede. Imperciocché il dire, come gli eretici hanno osato con orribile bestemmia, che Dio non vuol salvare che una parte degli uomini, da Lui scelti per la sua gloria, mentre destina gli altri ad una dannazione eterna senz’alcun demerito dal canto loro, qual idea potrebbe mai darne di un Dio infinitamente buono, infinitamente giusto, come quello che noi adoriamo? Non sarebbe forse farne piuttosto un tiranno crudele che punirebbe degli uomini senza averlo meritato? Lungi da noi, fratelli miei, sentimenti sì ingiuriosi alla divina bontà: sentite de Domino in bonitate ( Sap. XXI) . Egli nostro Padre comune, noi siamo tutti suoi figliuoli; non avvi alcuno sulla terra che non possa e non debba invocarlo sotto quest’amabile qualità e dirgli mille volte il giorno: Padre nostro che siete nei cieli, Pater noster qui es in cœlis. Or se Dio è nostro Padre, Egli ci ama come suoi figliuoli, e perciò non ci ha creati per perderci, ma per salvarci. Perché dunque avrebbe Egli inviato il suo Figliuolo sulla terra? Perché l’avrebbe abbandonato ai supplizi e alla morte della croce? Perché questo Figliuolo adorabile si sarebbe sacrificato Egli stesso sino a spargere l’ultima goccia del suo sangue, se non avesse voluto salvare tutti gli uomini? Questo Salvatore tutto bontà avrebbe egli inviato i suoi Apostoli a predicare il Vangelo a tutte le nazioni della terra, docete omnes gentes (Matth. XXVIII), se non avesse voluto applicare a tutti il frutto dei suoi meriti? – Non ragioniamo di più su d’una verità sì chiaramente rivelata dalla parte di un Dio, ma tiriamone le conseguenze capaci d’inspirarci confidenza per la salute. Se Dio vuol salvare tutti gli uomini, se Gesù Cristo è morto per la salute di tutti, bisogna dunque convenire che tutti gli uomini hanno le grazie necessarie per la salute, senza di che la volontà di Dio sarebbe una volontà sterile, la morte di Gesù Cristo sarebbe loro inutile. Non v’è alcun uomo, di qualunque nazione egli sia, che non possa sperare la salute; non v’è peccatore alcuno sì accecato, sì indurito che debba disperarne. In qualunque stato voi siate dunque, fratelli miei, qualunque motivo abbiate di temere per la vostra salute, non dipende che da voi l’assicurarne la riuscita: voi avete tutte le grazie necessarie per questo; voi le avete accora in più grande abbondanza che il restante degli uomini, che non hanno avuto, come voi, la sorte di nascere nel seno della Chiesa, dove trovate la sorgente delle grazie nei Sacramenti che Gesù Cristo ha istituiti per vostra santificazione, dove trovate molti aiuti, sia nelle istruzioni che ascoltate, sia nei buoni esempi che vedete, sia nelle sante società cui siete aggregati. Quanti vivi lumi che rischiarano la vostra mente! Quanti buoni impulsi che toccano ed infiammano i vostri cuori, sia per allontanarvi dal male, sia per portarvi al bene! Tali sono gli aiuti di salute che Dio vi dà in tutte le occasioni in cui ne avete bisogno; a voi tocca di corrispondervi. Dio ha fatto dal canto suo tutto ciò che necessario era per salvarvi; e salvi sareste sicuramente, se la vostra salute non dipendesse che da Lui solo ma voi tocca di fare dal canto vostro ciò ch’Egli vi domanda; se voi non lo fate, a voi soli attribuire dovete la vostra perdizione. Ma finalmente che cosa convien fare per giungere al porto della salute? E forse un’opera superiore alle vostre forze? No, fratelli miei; Dio è troppo buono e troppo giusto per comandarvi qualche cosa d’impossibile. Egli vuole che voi siate salvi, ed in conseguenza vi ordina di adoperarvi a questo scopo. L’affare è dunque in vostro potere: è anche più facile riuscire in questo affare che in mille altri che si presentano nel mondo. Non è necessario di fare lunghi viaggi, di attraversar mari, di esporre la vita, come si fa spesso per una caduca fortuna: quantunque le ricompense che Dio vi promette siano infinitamente superiori a tutte le fortune della terra, quelle però costano molto meno che queste: si tratta principalmente di una buona volontà; per esser salvi, basta volerlo e volerlo sinceramente. Il regno di Dio è dentro di noi, come dice Gesù Cristo; noi ne siamo in qualche modo i padroni. Se Dio avesse confidato questo affare a qualchedun altro, noi avremmo potuto dolerci del cattivo successo; ma non potremmo lamentarci che di noi medesimi, se non vi riusciamo; perché il successo dipende da noi, e non vi sarà alcun reprobo nell’inferno che non conosca essere per colpa sua se è infelice. Ci possono rapire i nostri beni con ingiustizie, il nostro onore con calunnie, la nostra vita con attentati; ma nessuno può rapirci il bene più prezioso, che è la salute. Tutto il mondo, tutto l’inferno ancora collegato contro di noi non potrebbe venir a capo di perderci, se noi non lo vogliamo; la nostra anima è sempre nelle nostre mani: Anima mea in manibus meis semper (Psal. CXVIII). Laonde, fratelli miei, noi possiamo salvarci, se sincerissimamente lo vogliamo. – Ma che cosa è voler efficacemente questa salute, questa felicità eterna? È, in due parole, evitare gli ostacoli che possono impedircene l’entrata; è prendere tutti i mezzi che possono assicurarcene il possesso. Il peccato è il solo ostacolo alla salute; e l’osservanza dei comandamenti, dice Gesù Cristo, è la via sicura per entrare nella gloria. Fuggite dunque il peccato, osservate i comandamenti di Dio, e voi sarete sicuramente salvi. Or tutto questo non dipende forse dalla vostra volontà? Voi potete senza dubbio evitare ogni peccato che vi dannerebbe; poiché non può esservi peccato in cui la vostra volontà non abbia parte nessun ostacolo dunque alla salute, fuorché quelli che vi mettete voi medesimi. Infatti che cosa mai potrebbe impedire quest’opera? forse i cattivi esempi che vedete, le occasioni che trovate nel mondo corrotto? Ma non dipende da voi l’evitarle? Sarebbero forse gl’imbarazzi dello stato in cui siete impegnati? Ma voi non avete che a compiere fedelmente gli obblighi, e, senza lasciar il vostro stato, farete la vostra salute. Perciocché Dio, che vuol salvare tutti gli uomini, ha stabilito tutti sii stati della vita; vuole per conseguenza che ci salviamo in tutti, che ciascuno ne trovi i mezzi nel suo stato e certamente non vi sono stati dei santi in tutte gli stati? Fate quel che han fatto essi, e come essi vi santificherete. – Tutti gli uomini non possono coprire gli stessi impieghi, avere la medesima occupazione: la diversità di condizione è un effetto della sapienza di Dio, che ha voluto mantenere la società e la subordinazione sua fra gli uomini. Non è dunque necessario, per esser salvo, di lasciar il genere di vita, la professione in cui uno si trova impegnato, purché ella non sia un ostacolo alla salute per le occasioni di peccato cui sarebbe esposto. Non è già necessario ad un magistrato, per operare la sua salute , di lasciare il suo impiego, ad un mercante il suo negozio, ad un artigiano il suo lavoro, ad un padre, ad una madre di famiglia la cura dei figliuoli; ma bisogna che ciascheduno adempia i doveri del suo stato. Perciò, magistrati, voi vi santificherete, se vi servite della vostra autorità per reprimere il vizio e difendere la virtù; voi, artigiani, se cercate piuttosto la rugiada del cielo che il frutto della terra; voi mercanti, se negoziate piuttosto per l’eternità che pel tempo; voi, padri e madri di famiglia, se allevate i vostri figliuoli nel timore di Dio e se per stabilirli non usate che mezzi conformi alla sua volontà; voi, ricchi, se fate un santo uso delle vostre ricchezze dando il superfluo ai poveri: voi, poveri, se sopportate pazientemente la miseria cui siete ridotti: tutti finalmente che mi ascoltate, vi santificherete, voi vi salverete nella vostra condizione, se cercate primieramente il regno di Dio e la sua giustizia, camminando nella strada de suoi comandamenti. Ora è forse molto difficile il camminare in questa strada? Domandatelo al re Profeta, che vi correva nell’allegrezza del suo cuore: Viam mandatoram tuorum cucurri. Dimandatelo a tanti virtuosi Cristiani, i cui esempi esser debbono per voi una prova incontrastabile che l’osservanza dei divini comandamenti non è una cosa sì difficile come v’immaginate; vi diranno al contrario che il giogo del Signore è leggero, e non sembra pesante se non a coloro che non l’hanno portato. Non dipende che da voi farne la prova. Perché non farete voi ciò che fanno tanti altri della stessa professione che voi soggetti alle medesime debolezze che voi, e che non hanno più d’interesse che voi a salvarsi? Perché le strade della salute sarebbero più impraticabili per voi che non lo sono per essi? Oimè! per camminare in questa strada non sarebbe in voi necessaria che la buona volontà di coloro che vi entrano e che vi perseverano, perché in conseguenza di questa buona volontà voi vi fareste violenza per reprimere le vostre passioni ed astenervi dalle cose vietate dalle leggi di Dio; voi vi assoggettereste agli esercizi della vita cristiana, all’orazione, alla frequenza dei Sacramenti e alle altre pratiche di pietà che contribuir possono alla vostra santificazione. Ah! fratelli miei, se l’arricchirvi, l’innalzarvi nel mondo non vi costasse più di quel che vi si chiede per la vostra salute, non vi sarebbe tra gli uomini alcun mendico. Non vi esponete forse a più grandi pericoli, non soffrite maggiori travagli e fatiche per li beni del mondo che non vi si domanda per li beni del cielo? Le vostre assiduità presso di un grande, di cui vi procurate la protezione, presso di una creatura di cui cercate l’ingannatrice amicizia, non vi costano forse più di quelle che avreste presso di Gesù Cristo per avere la sua amicizia? Per arrivare agli onori del mondo, per conservare la vostra sanità, non fate voi molti sforzi, che far potreste egualmente per la vostra salute? Per conservare il vostr’onore e la vostra sanità, voi evitate certi eccessi che potrebbero nuocervi, voi rinunciate alle più dolci società, voi vi private delle cose più aggradevoli al gusto, voi tenete una regola di vita la più austera: perché non sarete voi cosi temperanti per la vostr’anima coma lo siete pel vostro corpo? Qualunque digiuno, qualunque mortificazione sono forse più difficili che la regola di vita che serbate? Convenite dunque che voi non volete cotanto efficacemente la vostra eterna salute come la vostra sanità. Se vi fosse qualche profitto temporale a fare, osservando alcune pratiche di pietà, come frequentar Sacramenti, visitar chiese, non è egli vero che la vostra premura pel bene vi renderebbe in ciò assidui? E beni eterni vi muovono meno che un bene caduco e transitorio! Non è egli vero, al contrario, che se quel peccato che commettete fosse seguito da qualche perdita di bene, voi cessereste ben presto dal commetterlo, e il vostro interesse la vincerebbe sulla vostra passione? E mali infiniti che saranno la pena del vostro peccato non sono capaci di ritenervi! Bisogna che voi manchiate di fede o di ragione; se si deve riuscir in un affare, contentar una passione, voi prendete tante misure che ne venite a capo, perché lo volete efficacemente. Se voi non operate la vostra salute, non dite dunque che vi è impossibile, ma che non volete, poiché il successo dipende da voi più che quello di tutti gli affari. Strano accecamento! Nulla si trova di difficile per le cose del mondo e tutto sembra impossibile quando si tratta della salute. Diciamo meglio, tutto costa per salvarsi e niente costa per dannarsi. Ah! fratelli miei, se voi perdete l’anima, ciò sarà per colpa vostra; questa disgrazia non verrà dalla salute, ma da difetto di volontà dal canto vostro che vi renderà inescusabili avanti a Dio. Voi avete tutti gli aiuti e tutti i mezzi necessari per assicurare la vostra predestinazione, non dipende che da voi il profittarne. Dio vuol salvarvi; vogliatelo quanto Egli ed infallibilmente lo sarete. Abbiam detto abbastanza per ispirare confidenza ai timidi; egli è tempo d’ispirare del timore ai presuntuosi.