L’INABITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO NELLE ANIME DEI GIUSTI (11)

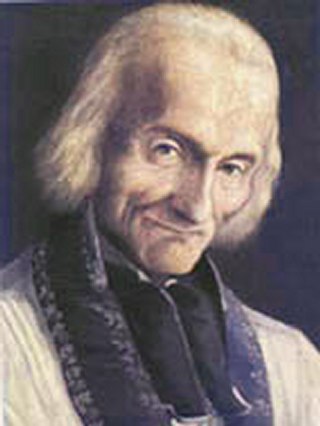

R. P. BARTHELEMY FROGET

[Maestro in Teologia Dell’ordine dei fratelli Predicatori]

L’INABITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO NELLE ANIME DEI GIUSTI SECONDO LA DOTTRINA DI SAN TOMMASO D’AQUINO

PARIS (VI°) P. LETHIELLEUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR 10, RUE CASSETTE, 1929

Approbation de l’ordre:

fr. MARIE-JOSEPH BELLON, des Fr. Pr. (Maitre en théologie).

Imprimatur:

Fr. Jos. Ambrosius LABORÉ, Ord. Præd. Prior Prov. Lugd.

Imprimatur, Parisiis, die 14 Februarii, 1900.

E. THOMAS, V. G.

QUARTA PARTE

SCOPO ED EFFETTI DELLA MISSIONE INVISIBILE DELLO SPIRITO-SANTO E DELLA SUA ABITAZIONE NELLE ANIME.

CAPITOLO III

La nostra filiazione divina adottiva. — Analogie e diversità tra l’adozione divina e le adozioni umane. — Incomparabile grandezza e dignità del Cristiano.

I.

Diventati con la grazia santificante di natura divina, divinæ consortes naturæ (II Petr., I, 4), siamo, per lo stesso motivo, elevati all’incomparabile dignità di figli adottivi di Dio con diritto all’eredità paterna (Rom. VIII, 17) – (S. Th., Ia IIæ, q. CXIV, a. 3.). Questa verità, che ogni Cristiano dovrebbe sempre avere davanti ai suoi occhi e che non saprebbe mai troppo approfondire, perché questi sono i nostri titoli di nobiltà al presente e la nostra promessa di felicità per il futuro, è registrata in tutte le pagine del Nuovo Testamento, « È per redimerci dalla servitù della legge, dice l’Apostolo, e per comunicare a noi l’adozione dei figli, che Dio ha mandato suo Figlio, nato dalla donna sotto la legge » (Gal IV, 4-5). E poiché siamo suoi figli, Egli ha mandato nei nostri cuori lo Spirito di suo Figlio per ispirarci sentimenti di filiale fiducia nel Padre celeste (Ibid.). « Perciò questo stesso Spirito divino testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. » (Rom. VIII). Per convincerci che questa non sia una semplice denominazione esterna, un titolo puramente onorifico, ma una filiazione molto reale, che è una partecipazione alla filiazione stessa di Cristo, l’apostolo San Giovanni non esita a dire: « Guardate quale amore il Padre ci ha mostrato concedendoci non solo il titolo, ma anche la vera qualità dei figli di Dio: Videte qnalem caritatemit nobis Pater, ut filii Dei nominemur et simus. ». (1 Giov. III, 1). E come rapito da ammirazione in presenza di tanta grandezza: « Sì, miei cari, ripete, noi siamo fin da ora i figli di Dio; ma ciò che un giorno saremo non appare ancora. Noi sappiamo che quando Dio si mostrerà, noi saremo come Lui, perché lo vedremo così com’è. Chiunque ha questa speranza santifica se stesso, siccome è santo egli stesso. » (Ibid. 2-3). – I Santi Padri celebrano questo glorioso titolo di figli di Dio, ne esaltano le prerogative, ne ripetono i preziosi vantaggi con fede ed amore. Ascoltate il grande Vescovo di Ippona: « Quale non sarebbe la gioia di uno sconosciuto, di qualcuno che non conoscesse i suoi genitori, e che fosse nella miseria, nel dolore e nel duro lavoro, se qualcuno venisse improvvisamente a dirgli: Tu sei il figlio di un senatore, tuo padre gode di un’immensa fortuna che è destinata a te, e io vengo a riportarti da lui. Quali trasporti di gioia non esprimerebbe se potesse credere nella realtà di queste promesse? Ebbene, ecco un Apostolo di Gesù Cristo, la cui parola merita ogni credito, che è venuto a dirci: Perché disperarvi? Perché soffrite e vi consumate dal dolore? Perché vi abbandonate alle proprie concupiscenze e languite nella miseria prodotta da questi piaceri voluttuosi? Voi avete un padre, una patria, un’eredità. Chi è questo Padre? Miei cari, noi siamo figli di Dio » (S. Aug., Enarrat. in Ps. LXXXIV, n. 9.). Agli occhi di san Leone, tutte le altre benedizioni svaniscono di fronte alla grandezza di questa filiazione divina. « Che Dio – egli dice – disse, chiami l’uomo suo figlio, che l’uomo dia a Dio il nome di Padre, e che questo chiamarsi reciproco sia l’espressione della realtà, questo è il dono che supera ogni dono » (S. Leo M. Serm.VI de Nativ.). Ascoltiamo come San Pietro Crisologo espone ai neofiti la suprema dignità del Cristiano: « Così grande – egli dice – è per noi la bontà divina che la creatura non può che ammirarla sempre più: l’abbassamento di un Dio che scende fino alla nostra schiavitù, la dignità alla quale ci eleva condividendo con noi la sua divinità. Padre Nostro che siete nei cieli …. Oh uomo, fino a che punto ti ha elevato arrivando all’improvviso la grazia? Dove ti ha condotto la tua natura celeste? Anche se vivi ancora nella carne e sulla terra, non conosci più la terra e la carne, quando dici: Padre nostro che siete nei cieli. Colui che crede e confessa di essere figlio di un tale Padre, possa condurre una vita in rapporto alla sua origine, conforme a quella del Padre suo; possa affermare nel suo pensiero, nei suoi atti ciò che ha ottenuto con la sua origine celeste » (S. Petr. Chrysol., serm. LXXII in Orat. Domin.). – Per evidenziare la natura della nostra adozione divina, non sarà fuori luogo confrontarla con l’adozione umana e studiarne a sua volta le analogie e le differenze. Quaggiù, adottare un bambino significa portarlo nella propria famiglia, dandogli liberamente e gratuitamente il titolo e le prerogative di figlio che non gli appartenevano in virtù della sua nascita, compreso il diritto di ereditare dal padre adottivo. – Da ciò si può dedurre che per una vera adozione sia necessaria una triplice condizione: in primo luogo, l’adottato deve essere per origine estraneo alla famiglia che lo introduce nel suo seno, e non ne fa naturalmente parte; in secondo luogo, l’ingresso nella nuova famiglia deve essere il risultato di una libera e gratuita scelta; infine, è necessario che, con il titolo di figlio, l’adottato riceva un diritto rigoroso e legale all’eredità dalla persona che lo adotta. Queste diverse condizioni sono facili da stabilire nel caso in cui sia solo suscettibile di adozione, cosa manifesta; sarebbe una contraddizione adottare il proprio figlio. Come si può dire, infatti, del figlio legittimo, del figlio per natura, che è stato introdotto gratuitamente in una famiglia alla quale non apparteneva per nascita, che ha ricevuto per libera scelta il nome e il diritto di ereditare dal padre? Ma tutto questo gli tocca naturalmente, in virtù anche dalla sua origine. Il figlio legittimo può, è vero, demeritare; può essere cacciato dal tetto paterno per la sua cattiva condotta e per i disordini della sua vita; può anche, in alcune circostanze eccezionali, essere legittimamente diseredato; ma quando, istruito dalla disgrazia e pentito, questo nuovo prodigo ritorna alla casa paterna, riprende il suo posto nella casa di famiglia e non è adottato. Il legame di sangue è indistruttibile, e ci sarà sempre una profonda differenza tra il figlio naturale, qualunque possano essere i suoi torti, e colui che è entrato in famiglia solo per la buona compiacenza del suo capo. Inoltre, l’adozione è essenzialmente volontaria e gratuita: volontaria sia da parte dell’adottante che dell’adottato; gratuita, in quanto non si basa su diritti naturali o acquisiti. È un contratto con il quale due persone, naturalmente indipendenti e libere di disporre l’uno del proprio nome e della sua fortuna, l’altra della propria persona, si impegnano reciprocamente: la prima, per conferire al secondo tutti i diritti di un figlio legittimo, e il secondo, per riconoscere l’autorità del padre adottivo di cui si accettano le liberalità. – Un’ultima condizione finale dell’adozione, che i giureconsulti convengono nel considerare fondamentale, è il conseguente diritto legale della persona adottata a ricevere un giorno la successione dell’adottante.

II.

Se, quindi, la nostra adozione per grazia non è una parola vuota, essa deve soddisfare questa triplice condizione che, data la natura stessa delle cose, si trova necessariamente in ogni vera adozione. Che questo sia davvero così, è facile da dimostrare. Infatti, vi sono molti estranei che Dio introduce nella sua razza, quando si degna di concedere agli esseri ragionevoli la grazia santificante, e quindi comunicare loro una partecipazione della sua natura e della sua vita. Indubbiamente, « considerato nella sua natura e quanto ai beni dell’ordine naturale, l’uomo non è estraneo a Dio, poiché deve a Lui tutto ciò che possiede; ma per quanto riguarda i beni della grazia e della gloria, egli gli è estraneo; ed è proprio in questo che egli è adottato » (S. Th., III, q. XXIII, a. 1, ad 1). L’uomo della natura, l’uomo privo della grazia, non può quindi essere considerato come uno di quelli ai quali è stato detto: « Voi siete dei e figli dell’Altissimo » (Ps. LXXXI, 6); egli non fa parte della famiglia divina, non ha diritto al possesso dei beni di Dio; egli è veramente un estraneo. Le relazioni che lo uniscono all’Autore del suo essere sono le relazioni di effetto alla causa, dell’opera all’operaio, ed in nessun modo quelle di figlio al padre, dal momento che egli esiste per creazione e non per generazione, che egli procede dal nulla e non dal seno di Dio. Se egli ha, come qualsiasi effetto, una certa somiglianza con la sua causa, non partecipa, tuttavia, alla natura del suo principio; se è stato fatto ad immagine di Dio, pure non vive della vita divina; non ha, nei suoi elementi costitutivi, nulla di veramente divino, né per essenza né per partecipazione. Indubbiamente, in questo senso ampio e molto improprio, secondo il quale ogni artefice può dirsi, in un certo senso, padre della sua opera, Dio può essere chiamato nostro Padre nell’ordine naturale, e tutte le creature, specialmente le creature intelligenti, che portano in modo più evidente l’impronta della divinità, possono essere chiamate figlie di Dio (« Numquid non ipse est pater tuus, qui possedit te, et fecit, et creavit te? » (Deut., XXXII, 6 – Giob. XXXVIII, 28); ma, per dirla in senso stretto, non lo sono per difetto di questa somiglianza di natura che deve esistere tra il padre ed i figli. Così, la tradizione cattolica ha sempre considerato l’adozione divina come una chiamata di Dio agli esseri che per natura gli sono estranei e che, per la loro condizione originaria, sono per Lui servi, non figli. Ecco come lo spiega San Cirillo d’Alessandria: « Noi che, per natura, siamo creature prodotte e di condizione servile, otteniamo per grazia e al di sopra delle esigenze della nostra natura la dignità di figli di Dio: Nos qui natura censemur effecta servaque creatura, iidem supra naturam et per gratiam nanciscimur præstantiam filiorum Dei » (S. Ciril. Alex In Joan. l. 1). – Sant’Atanasio esprime lo stesso pensiero nei seguenti termini: « Gli uomini, essendo, per loro natura, creature, non possono diventare figli di Dio che ricevendone lo Spirito da Colui che è il vero Figlio di Dio per natura: Nec alio modo possunt filii fieri cum ex natura sua sint creati, nisi Spiritum ejus, qui est naturalis ei verus Filius, acceperint » (S. Athan., Orat. 2 contra Arian). Il Sommo Pontefice Leone XIII non era dunque che l’eco della dottrina tradizionale quando, nella sua bella Enciclica sullo Spirito Santo, diceva: « La natura umana è necessariamente la servente di Dio: Per natura, noi siamo i servi di Dio (S. Cyr. Alex., Thesaur., 1. V, c.5). Inoltre, a causa della comune caduta, la nostra natura è finita in un tale abisso di vizio e vergogna che eravamo diventati nemici di Dio. Nessun potere era in grado di strapparci da questa rovina e di salvarci dalla perdita eterna. Questo compito, Dio, Creatore dell’uomo, lo ha compiuto nella sua sovrana misericordia per mezzo del suo Figlio unigenito, grazie al quale siamo stati restaurati con una maggiore abbondanza di doni in dignità e nobiltà di quanto avessimo perso. È impossibile dire quale sia stata l’opera compiuta dalla grazia divina nell’animo umano; perciò, i Libri Santi e i Padri della Chiesa ci chiamano esseri rigenerati, creature nuove ammesse alla partecipazione della natura divina, i figli di Dio, gli esseri divinizzati e altri titoli simili » (Ex Epist. Encycl. Divinum illud munus Léon. Papæ XIII.). Così, nel momento stesso in cui riceviamo la grazia, avviene in noi un profondo cambiamento; da servi che eravamo in virtù della nostra creazione, diventiamo improvvisamente figli di Dio; da figli del primo Adamo, eredi della sua natura e della sua colpa, diventiamo fratelli del secondo Adamo, Gesù Cristo nostro benedetto Salvatore, che non si vergogna di darci questa gloriosa qualifica (Propter quam causam non confunditur fratres eos vocare. » – Hebr., II, 11.); e sentiamo l’Apostolo pronunciare queste significative parole: « Non siete più stranieri ed ospiti, ma siete concittadini degli Santi e della Casa di Dio: Jam non estis hospites et advenæ, sed estis cives sanctorum et domestici Dei. » (Ephes. II, 19) – Non contento di distruggere in noi il vizio della nostra prima origine, Dio ci comunica un nuovo essere, una nuova vita, una nuova natura; ci genera spiritualmente, non certamente allo stesso modo, né come il Verbo divino, ma a sua somiglianza. Egli è consustanziale con il Padre, che gli comunica la propria natura in tutta la sua pienezza; abbiamo solo una partecipazione finita, un’imitazione analogica di questa stessa natura. Lui è Dio, noi siamo semplicemente divinizzati. La sua generazione è eterna e necessaria; la nostra rigenerazione, che si compie nel tempo, è libera e volontaria. Voluntarie genuit nos verbo veritatis (Giac. I, 18). In breve, il Verbo è Figlio per natura; noi non lo siamo che per benevolenza e adozione, essendo stati divinizzati dalla grazia, senza essere nati dalla sostanza divina: Homines dixit deos, ex gratia sua deificatos, non de substantia sua natos (S. Aug., in Ps. XLIX, n. 2). Ma pur essendo solo figli adottivi, abbiamo comunque diritto all’eredità del nostro Padre celeste. « Se siamo figli – dice san Paolo – siamo anche noi eredi: eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo: Si autem filii, et hæredes: hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi. » (Rom. VIII, 17) . Questo diritto all’eredità paterna è la parte più essenziale dell’adozione; è il suo scopo e il suo fine, così come l’amore ne è il principio. Inoltre, « non appena, per effetto della sua infinita bontà, Dio chiama gli uomini ad ereditare la propria beatitudine, si dice che li adotti » (S. Th., III, q. XXVIII, a. 1). È una grande e sublime vocazione, una benedizione inestimabile, che ha strappato dall’Apostolo san Paolo quel grido di gratitudine e di amore: « Benedetto sia Dio e Padre di Nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha ricolmati in Gesù Cristo di ogni sorta di benedizioni spirituali e celesti, avendoci eletti in Lui prima della costituzione del mondo, perché fossimo santi e immacolati davanti a Lui nella carità. Perché con un favore gratuito ci ha predestinato a diventare suoi figli adottati per mezzo di Gesù Cristo, per la gloria ed il trionfo della sua grazia, con la quale ci ha resi graditi ai suoi occhi nel suo amato Figlio. » (Ephes. I, 3-6).

III.

La grazia soddisfa così tutte le condizioni per una vera adozione, poiché attraverso di essa gli stranieri vengono introdotti liberamente nella famiglia di Dio, di cui diventano eredi. Ma quanto questa adozione differisce dalle adozioni umane! Se ci sono certe analogie, certi tratti di somiglianza tra di loro, tante, d’altra parte, sono le differenze profonde e marcate! Tra gli uomini, l’adozione avviene solo per compensare, in una certa misura, l’assenza di figli legittimi e per popolare una casa che la natura aveva lasciato deserta. Quando due coniugi, privati del beneficio della fertilità, temono che un grande nome si estinguerà e che si disperderà una brillante fortuna, scelgono uno sconosciuto, lo introducono come un figlio nella loro casa, e, trasmettendogli il loro nome e la loro eredità, si consolano nel pensiero che non moriranno del tutto. Ma se i coniugi hanno un figlio, fanno attenzione a non ridurre il suo patrimonio dandogli dei coeredi. « Questo – disse sant’Agostino – è ciò che fanno gli uomini; Dio agisce in modo diverso: Hoc faciunt homines….. No sic Deus » (S. Aug., in Joan., tract, 2, n. 13). Non è per l’indigenza, in assenza di un figlio, che Dio ci adotta; è solo per amore, con l’intenzione di diffondere su altri esseri l’abbondanza delle sue perfezioni. Egli possiede infatti un Figlio uguale a Se stesso, sovranamente perfetto, immortale, erede di tutti i suoi beni (Hebr. I, 2); ma, spinto dalla sua bontà, vuole allargare il cerchio della famiglia divina, ammettere alla condivisione dei suoi beni delle creature che non ne avevano alcun diritto, e conferire loro, adottandoli, una sorta di filiazione che è immagine di quella del Verbo, così come, con l’atto creativo, aveva comunicato a tutti gli esseri usciti dalle sue mani una somiglianza della sua perfezione (Rom. VIII, 29 – S. Th., III, q. XXIII a. 1, ad 2). Di qui le parole dell’Apostolo: « Coloro che Dio conosceva nella sua prescienza, li ha predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo. » (Rom. VIII, 29). Era infatti necessario che, prima di adottarci, Dio cominciasse con il conferirci una partecipazione alla sua natura generandoci spiritualmente, perché la conformità della natura tra chi adotta e chi viene adottato si impone così manifestamente che non si giunge all’idea che un uomo possa prendere come figlio una creatura diversa dall’essere umano. Ora, mentre l’adozione umana suppone questa comunità di natura, l’adozione divina deve crearla, perché la divinità appartiene naturalmente solo a Dio. Inoltre, mentre l’uomo sceglie a piacimento tra i suoi simili colui che vuole fare suo figlio adottivo ed erede, Dio può adottare un essere ragionevole solo se lo divinizza in anticipo informandolo della sua natura. Inoltre, tra gli uomini, l’estraneo adottato può ricevere da se stesso l’eredità che gli è stata devoluta; se non può rivendicarla in virtù della sua nascita, basta una semplice formalità giuridica a costituire per lui un diritto e metterlo in possesso dei beni che gli sono stati lasciati in eredità. Questo non è il caso dell’adozione divina. Invece di limitarsi a designare la persona chiamata a ricevere l’eredità celeste, Dio deve prima creare, nell’eletto, la capacità di entrare in possesso e di godere dei beni divini; perché nessun essere creato, lasciato a se stesso e abbandonato alla sua sola forza, è capace di raggiungere tali altezze; c’è bisogno dell’integrazione della grazia e della gloria (S. Th. III, q. XXIII, a. 1); indubbiamente, non appena l’uomo è stato fatto ad immagine di Dio e possiede una natura intelligente, ha la potenza radicale di essere elevato alla visione beatifica e alla partecipazione della beatitudine divina, che consiste nel godere di Dio (Ibid.); ma, per ottenere l’effettivo godimento di questa beatitudine suprema, ha bisogno di forze soprannaturali che perfezionino la sua intelligenza e dilatino il suo cuore. Come si vede, l’adozione umana è un atto puramente esterno, una finzione giuridica, che può benissimo cambiare la situazione sociale dell’adottato, ispirargli nuovi sentimenti, stabilire tra lui e colui che lo adotta rapporti di intimità e di affetto, ma che non può fare nulla sulla natura. Il padre adottivo ha dato tutto quello che può trasmettere, quando ha dato il suo nome, la sua eredità e il suo cuore. « Colui che ne prende ora il nome, non appartiene alla razza per questo motivo. Se ha un cuore nobile e riconoscente, sposerà i sentimenti, i pensieri e le tradizioni della sua famiglia adottiva; ad essa dedicherà amore e obbedienza; ma a questa filiazione artificiale e convenzionale mancherà sempre il legame di origine, la consanguineità. Questo non è il caso dell’ordine della nostra filiazione suoprannaturale. Il giorno in cui diventiamo Cristiani, la nostra iniziazione non solo ci conferisce il nome, non solo ci aggrega alla casa, non solo ci impegna alla dottrina di Gesù Cristo: ma imprime nella nostra anima un sigillo di somiglianza, un carattere indelebile; essa ci comunica internamente « lo spirito di adozione dei figli in cui gridiamo; Padre » (Rom. VIII, 15); infine, attraverso l’azione sacramentale del Battesimo e di altri segni, e ancor meglio attraverso il nettare eucaristico, essa insinua il sangue di colui in cui siamo adottati nella parte più intima del nostro essere. Attraverso questo, entriamo autenticamente nella sua razza: ipsius enim et genus sumus (Act. XVII, 28). E siccome siamo della razza di Dio: genus ergo cum simus Dei (Ibid. 29), perché la nostra filiazione non è puramente nominale, ma rigorosamente vera e reale, diventiamo eredi di diritto e di stretta giustizia, eredi del Padre comune che abbiamo con Gesù Cristo, coeredi quindi del primogenito della nostra razza (Rom. VIII, 17): Si filii, et hæredes: hæredes quidem idem Dei, cohæredes autem Christi » (Card. Pie, 3 e Instruct. synod. sur les principales erreurs du temps présent, § XVI).

IV.

Cosa sono, di fronte a queste qualità di figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo, i titoli più fastosi di cui la vanità umana ama adornarsi come di un’aureola? Che cos’è un principe della terra, un capo di stato, un monarca benché si presuma essere così potente, accanto a un erede della corona celeste? Questo aveva perfettamente compreso il nostro grande San Luigi; egli infatti preferiva l’umile nome di Luigi di Poissy, il luogo dove aveva ricevuto il Sacramento della rigenerazione, al nome sì giustamente famoso di Re di Francia. Altri si vantino, se lo desiderano, della nobiltà della loro origine, dell’ampiezza e della profondità della loro conoscenza, dell’abbondanza delle loro ricchezze, della brillantezza dei loro onori: agli occhi della fede, e di conseguenza a giudizio di Dio, nulla di tutto ciò è paragonabile alla dignità di un Cristiano in stato di grazia. Questo giusto non è forse che solo un povero artigiano, che vive a malapena del lavoro delle sue mani, o una donna umile, senza influenza o notorietà, per non parlare di un mendicante misconosciuto e disprezzato, con pochi stracci sordidi per coprire la sua nudità. Ma mentre il felice della terra passa accanto a lui senza degnarsi di guardarlo, tutto il Cielo intero ha gli occhi su di lui; Dio lo contempla con amore, pronto a ripetere per lui le parole che un giorno caddero dalle labbra a lode di Gesù Salvatore: « Questo è il mio amato Figlio, nel quale ho riposto tutte le mie compiacenze » (« Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui. » (Matth,, XVII, 5); gli Angeli lo circondano di religioso rispetto e lo coprono della loro protezione, perché vedono in lui un fratello e un coerede della gloria celeste. Questo è ciò che deve essere insegnato e ripetuto frequentemente agli uomini della generazione contemporanea che sono così freddamente indifferenti alle cose della salvezza, così ingrati a Dio, così sprezzanti dei beni della grazia. A questi battezzati che fanno conto del titolo di Cristiani come di una cosa da nulla, quand’anche non se ne umiliano apertamente davanti ai figli del secolo, è necessario ricordare lo splendore della loro nascita spirituale, la dignità del loro Battesimo, l’incomparabile grandezza dei loro destini; è necessario insegnare loro a non arrossire di ciò che li rende gloriosi. Un figlio di famiglia, un giovane di nobile estrazione, arrossisce forse per i nomi dei suoi antenati? Nasconde o dissimula il proprio blasone? Al contrario, egli lo fa risuonare ben in alto, si ingegna nel metterlo bene in evidenza. Ebbene, tutti noi che siamo stati battezzati apparteniamo alla più grande razza del mondo: siamo della razza divina, siamo figli di Dio. « Imparate – diceva san Girolamo alla vergine Eustochio, invitandola a non associarsi alle superbe matrone gonfie per l’importanza dei loro mariti – imparate a concepire qui un santo orgoglio; sappiate che voi siete migliori di loro: Disce sanctam superbiam; scito te illis majorem. » (S. Girol. Epist. IX). Se l’umiltà cristiana ci si addice come creature, e specialmente in quanto peccatori, non è opportuno avere pensieri mediocri o sentimenti bassi circa le cose della grazia. Un santo orgoglio appare qui appropriato, per colui che rispetta i doni di Dio e si rifiuta di derogare. Che gli uomini estranei alla nostra fede riservino la loro stima per i beni ed i benefici nell’ordine naturale, che esaltino più della ragione le conquiste della scienza, questo è concepibile; poiché « l’uomo animale – secondo l’espressione energica di san Paolo – non conosce le cose che sono dello Spirito di Dio » (« Animalis homo non percipit ea quas sunt Spiritus Dei. » (I Cor., II, 14); quanto al Cristiano, egli non la cede a nessuno quanto alla stima e alla cultura delle scienze naturali e umane – perché, lungi dall’essere una depressione della natura, la grazia è, al contrario, la sua più splendida esaltazione – fa professione di credere in una scienza superiore e più necessaria, la scienza di salvezza. – Ascoltate dunque con quali nobili accenti san Cipriano risponde a tutti quei difensori della natura che hanno costantemente in bocca le grandi parole di “progresso”, “civiltà” e “scoperte moderne”, e che, non contenti di esaltarsi davanti a quelli che chiamano i capolavori del pensiero e le conquiste della scienza, sembrano voler imporre la loro ammirazione agli altri: « Non ammirerà mai le opere umane, chi sa di essere figlio di Dio ». È un discendere dalla vetta della grandezza l’ammirare qualcosa dopo Dio. Nunquam humana operato mirabitur, quisquis se cognoverit filium Dei. Dejicit se culmine generositatis, qui admirari aliquid post Dominum potest. » (S. Cyp., lib. de Spectac., n. IX). E per incoraggiare il Cristiano a rifiutare coraggiosamente la tentazione, l’illustre Vescovo di Cartagine non trova motivo più potente di quello della sua divina figliolanza: « Ogni volta che la carne vi sollecita a piaceri vergognosi, rispondete: Io sono il figlio di Dio, chiamato a un destino troppo alto per farmi schiavo di vili passioni. Quando il mondo vi tenta, rispondete: Io sono il figlio di Dio; mi sono riservate le ricchezze celesti, non è degno di me che io mi leghi ad una zolla di terra. Quando il diavolo cerca di attaccarvi e vi promette onori, ditegli: io sono il figlio di Dio, nato per un regno eterno; ritirati, satana, non confondere mai gli alti pensieri che appartengono ai figli di Dio. « O Cristiano – aggiunge san Leone – riconosci la tua dignità e, divenuto partecipe della natura divina, non ritornare alla tua precedente bassezza con una condotta indegna della tua origine celeste » (« Agnosce, o christiane, dignitatem tuam, et divinse consors factus naturae, noli in veterem vilitatem degeneri conversations redire. » (S. Léo, serm. 1 de Nativ. Domini.)

https://www.exsurgatdeus.org/2020/03/05/linabitazione-dello-spirito-santo-nelle-anime-dei-giusti-12/