IL CATECHISMO DI F. SPIRAGO (VI)

CATECHISMO POPOLARE O CATTOLICO SCRITTO SECONDO LE REGOLE DELLA PEDAGOGIA PER LE ESIGENZE DELL’ETÀ MODERNA

DI

FRANCESCO SPIRAGO

Professore presso il Seminario Imperiale e Reale di Praga.

Trad. fatta sulla quinta edizione tedesca da Don. Pio FRANCH Sacerdote trentino.

Trento, Tip. Del Comitato diocesano.

N. H. Trento, 24 ott. 1909, B. Bazzoli, cens. Eccl.

Imprimatur Trento 22 ott. 1909, Fr. Oberauzer Vic. G.le.

PRIMA PARTE DEL CATECHISMO:

FEDE (3).

10. Il simbolo degli Apostoli.

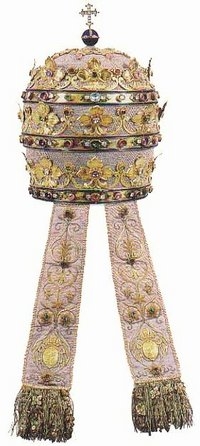

Oltre al Simbolo degli Apostoli, che viene recitato al momento del Battesimo, la Chiesa utilizza anche il simbolo di Nicea (composto dal Concilio di Nicea 325 e completato dal Concilio di Costantinopoli 381) e i simboli dei Concili di Trento (questo simbolo fu pubblicato da PIO IV nel 1564 e contiene la dottrina definita dal Concilio di Trento. Fu completato del Concilio Vaticano nel 1870.) Il simbolo viene pronunciato durante la Messa prima dell’offertorio; la professione di fede del Concilio di Trento è obbligatoria per l’assunzione di un incarico ecclesiastico e per la conversione di un eretico.

1.IL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI CONTIENE IN FORMA ABBREVIATA CIÒ CHE OGNI CATTOLICO DEVE SAPERE E CREDERE.

2. Queste poche parole contengono tutti i misteri (Sant’Isidoro). Questo simbolo assomiglia al corpo di un bambino, che è piccolo, ma ha tutte le membra, oppure a un seme che, nonostante la sua piccolezza, contiene l’intero albero con tutti i suoi rami. – Si chiama simbolo, segno che serve a distinguere qualcuno, perché nella Chiesa primitiva era usato per distinguere i Cristiani. Per poter partecipare alla messa, si. doveva conoscere il simbolo, pena l’esclusione. Inoltre era vietato comunicarlo a chi non era battezzato, proprio come è vietato in tempo di guerra comunicare la parola d’ordine.

È CHIAMATO SIMBOLO DEGLI APOSTOLI, PERCHÉ RISALE AGLI APOSTOLI.

Gli Apostoli, secondo S. Agostino, erano sul punto di separarsi, e stabilirono una regola sicura di predicazione, affinché, nonostante la loro separazione, fossero sempre uniti nella dottrina. Questo non significa che le parole stesse provengano dagli Apostoli; è una questione di sostanza. Fino al VI secolo sono state aggiunte varie spiegazioni, ad esempio, alla parola Padre, quella di Creatore…, alla parola Gesù, quella di concepito dallo Spirito Santo…, alla parola santa Chiesa, quella di cattolica… etc.; erano motivati dall’apparizione di certi eretici. Ma come l’uomo non acquisisce nessuna nuova membra attraverso la crescita, così il simbolo non ha ammesso nessuna nuova verità. S. Pietro ha esercitato un’influenza decisiva sulla stesura del simbolo, perché in esso troviamo i pensieri fondamentali dei suoi discorsi a Pentecoste, in occasione della guarigione del paralitico nel tempio, e le sue due difese davanti al Sinedrio. Nella Chiesa primitiva, il simbolo era semplicemente una formula di professione di fede, che doveva essere recitata dagli Apostoli e riassumeva l’istruzione religiosa che l’aveva preceduta.

.2. IL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI È INNANZITUTTO SI DIVIDE IN TRE PARTI PRINCIPALI.

La prima tratta di Dio Padre e della Creazione.

La seconda tratta di Dio Figlio e della Redenzione.

La terza tratta di Dio Spirito Santo e della nostra santificazione.

3. SI PUÒ ANCHE DIVIDERE IL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI IN 12 ARTICOLI.

Articolo significa membro di un insieme; essi sono così chiamati per la loro intima connessione. Come le dita della mano sono articolate in falangi, così le tre parti principali del simbolo hanno le loro suddivisioni. Una catena si spezza non appena se ne estrae un anello, e la fede si distrugge non appena si rimuove un singolo articolo. – Nell’A.T. troviamo le seguenti figure di questi 12 articoli: il Sommo Sacerdote indossava un pettorale (efod) con 12 pietre preziose che riportavano questa iscrizione: Luce e verità (Lev. VIII, 8); c’erano 12 pani da esposizione sulla tavola d’oro all’ingresso del tabernacolo (ib. XXIV, 6); 12 pietre furono prese per costruire un altare all’ingresso della Terra Promessa (Dent. XXYII, 5). I 12 articoli sono in realtà dodici gioielli che diffondono la luce e la verità e che dobbiamo portare nel nostro cuore, cioè credere; sono il pane spirituale che ci viene offerto all’ingresso della Chiesa, cioè al Battesimo; trasformano il nostro cuore in un altare su cui offriamo a Dio le nostre preghiere e le nostre opere buone.

La divisione in 12 articoli indica che il simbolo contiene le verità predicate dai 12 Apostoli.

Ogni Cristiano è tenuto a conoscere a memoria il Credo degli Apostoli (S. Aug.). Chi trascura di impararlo, si rende gravemente colpevole (S. Th. d’Aq.). La Chiesa primitiva non battezzava coloro che non avevano fatto questa professione di fede, e coloro che non potevano provare di essere Cristiani non potevano partecipare alla Messa.. Recitate il vostro simbolo ogni giorno mattino e sera per rinfrescare la vostra fede. (S. Aug.) Il simbolo è il rinnovamento del patto fatto con Dio nel Battesimo (S. Pietro Crisol.); è una corazza che ci protegge dai nostri nemici (S. Ambr.). Il cibo corporeo è nutriente solo quando viene assunto frequentemente; anche la fede sostiene la vita dell’anima solo quando le sue azioni sono ripetute frequentemente.

I. Articolo del simbolo: Dio.

I. L’ESISTENZA DI UN ESSERE SUPREMO.

1. GLI ESSERI CREATI CI INSEGNANO CHE ESISTE UN ESSERE SUPREMO. (Rom. I, 19, Sap. XIII, 5).

Non vediamo l’anima, ma ne deduciamo l’esistenza dagli atti ragionevoli dell’uomo.

dell’uomo; allo stesso modo concludiamo dalle opere di Dio che Egli esiste (S, Theoph. d’Ant.).

Infatti la terra con le sue creature, né gli astri nel cielo possono essersi prodotti da soli; così come le stelle né i corpi celesti possono muoversi con le proprie forze.

Solo l’esistenza degli astri ci permette di concludere che Dio esiste. Come l’arabo conclude dalle tracce sulla sabbia e noi dalle tracce sulla neve il passaggio di un viaggiatore; allo stesso modo concludiamo dall’esistenza degli astri che Dio esista.

È improbabile che le stelle siano sorte da sole come è improbabile che una città si sia costruita da sola. L’astronomo Athan. Kirchner, aveva un amico che dubitava dell’esistenza di Dio; fece costruire un bellissimo mappamondo che mise nel suo studio. Quando il suo amico gli chiese da dove venisse, rispose: “Questo mappamondo si è costruito da solo”. “L’amico si mise a ridere e Kirchner gli disse: “Questo mappamondo avrebbe potuto farsi da solo più facilmente di quegli astri lassù (Mehler 1.72). Una torcia non si accende da sola, e quando viene accesa si spegne dopo poche ore. Il firmamento brilla come una torcia luminosa, il sole, e i secoli non hanno diminuito il suo splendore. In una notte limpida possiamo vedere migliaia e migliaia di stelle. Chi le ha accese tutte e chi mantiene la loro meravigliosa luce? (Alb. Stoltz). Per questo Davide ha esclamato: “I cieli annunciano la gloria di Dio e il firmamento pubblica le opere delle sue mani”. (Sal. XVIII, 1), e Newton si scopriva e chinava il capo ogni volta che sentiva il Nome di Dio.

Anche gli esseri terrestri ci permettono di concludere che Dio esiste. “Chiedete agli animali agli uccelli dell’aria e ve lo mostreranno. Parlate alla terra e vi risponderà, e i pesci del mare ve lo diranno. Chi non sa che la mano di Dio ha fatto tutto questo?”. (Giobbe XII, 7-9). L’immenso universo è dunque un libro in cui leggiamo l’immensa gloria di Dio. (S. Antoine Erm.) Se si trovasse su un’isola deserta una bellissima statua di marmo, si direbbe senza esitazione; di qua sono passati gli uomini. E se qualcuno dicesse che la pioggia e il vento abbiano staccato un masso dalla montagna e gli abbiano dato quella forma, verrebbe chiamato pazzo. Ma è ancora più folle pretendere che questo meraviglioso universo non abbia un creatore. (Corneille de la Pierre).

L’ordine mirabile dell’universo ci porta a concludere che ci sia un organizzatore di intelligenza superiore.

E prima di tutto, è il meraviglioso ordine della volta celeste che ci porta a concludere che c’è questo organizzatore. Quando una nave si dirige sicura verso il porto, noi non abbiamo alcun dubbio che sia guidata da un abile pilota, e dall’ordine abbagliante dell’universo noi concludiamo che sia guidata da una saggezza infinita. (S. Theoph. d’Ant.) Sostenere che gli astri descrivano le loro orbite da soli, significa sostenere la follia che una nave europea possa lasciare un porto senza equipaggio né pilota, fare il giro del mondo e tornare al punto di partenza. Già Cicerone diceva: “Quando consideriamo il firmamento, veniamo a sapere che esso è governato da un’intelligenza eminentemente superiore. – Anche la terra presenta uno spettacolo di sorprendente ordine. L’alternarsi del giorno e della notte, le stagioni, l’ammirevole struttura del più piccolo insetto, della più piccola pianta e soprattutto del corpo umano, che Basil definisce un piccolo mondo, fa concludere per un organizzatore superiore. Infatti, la più piccola casa presuppone un architetto dotato di ragione e il più semplice orologio un abile orologiaio. Le lettere di un libro, come la Bibbia, non possono essere state assemblate in questo modo per caso, e di conseguenza l’ordine delle lettere non può essere stato stabilito dal caso, e di conseguenza l’ordine ammirevole dell’universo può essere molto meno ancora costruitosi da se stesso.

Tutti i popoli sono intimamente convinti dell’esistenza di un Essere Supremo.

Presso tutti i popoli, anche i più abbrutiti, troviamo l’omaggio a una o più divinità. Ci sono città senza mura, senza re, senza lettere, senza monete, senza leggi, ma non c’è città senza tempio, senza preghiera, senza sacrificio. (Plutarco), e, dice Cicerone, ciò in cui la natura di tutti gli uomini concorda deve essere la verità. L’omaggio alla divinità non è il risultato di un’apparenza come la rotazione del sole intorno alla terra, ma la testimonianza della coscienza umana. “La conoscenza di Dio è, per così dire, nata con ogni uomo” (S. Giovanni Dam.) cioè ogni uomo vi giunge facilmente.

Solo gli stolti dicono: non c’è Dio.

Quelli che parlano così vedendo le meraviglie del creato sono uomini “che hanno occhi per vedere e non vedono, orecchie per ascoltare e non sentono” (S. Marco IV, 12). Chi nega l’esistenza di Dio è maturo per un manicomio (Schneider). Si chiama ateo. Ci sono atei solo tra le menti orgogliose o tra gli uomini di cattiva morale. “Credendosi saggi, sono diventati stolti” (Rom. I, 22). Nega Dio solo colui che ha interesse che non esistesse. (S. Aug.) Inoltre, gli atei parlano contro la loro stessa convinzione, perché in caso di grandi pericoli invocano Dio. Una volta un locandiere si prese gioco degli ospiti credenti, ma la sera stessa invocò Dio perché lo aiutasse quando scoppiò un incendio nei dintorni. (Mehler I 79). Gli atei sono come i bambini che fischiano al buio per paura dei fantasmi, per far credere che non hanno paura. Un giorno Dio prenderà gli atei in parola; mostrerà loro che per essi non esiste un Dio buono e non c’è felicità eterna. (Marie Lat.) Basta ricordare come Dio abbia preso in parola gli Ebrei, quando, nonostante tutti i miracoli, disperavano dell’aiuto di Dio contro i Chananiti. e desideravano morire nel deserto.(Numeri XIV).

2. LA RIVELAZIONE CI INSEGNA L’ESISTENZA DI IUN ESSERE SUPREMO.

Dio ha parlato agli uomini in tempi e modi diversi (Eb. I, 1). per farsi conoscere da loro. È apparso a Mosè nel roveto ardente e si è chiamato Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Per distinguersi da tutti gli altri esseri si definì l’unico esistente, dicendo: “Io sono colui che è” (Esodo IJJ, 14). Dando la legge sul Sinai, Dio ha ripetuto: “Io sono il Signore tuo Dio*…, non avrai altri dei all’infuori di me… non li adorerai e non li servirai. (Deut. V, 6-9). Per dimostrare la sua esistenza, Dio ha compiuto molti miracoli, ad esempio sul Monte Carmelo, dove 450 sacerdoti di Baal chiesero invano al loro idolo di inviare il fuoco dal cielo per consumare la loro vittima, mentre il profeta Elia fece la stessa richiesta al vero Dio e fu immediatamente esaudita (III Re, XY11I). Dio rivelò la sua esistenza anche attraverso i miracoli durante la cattività babilonese, ad esempio la liberazione dei tre giovani dalla fornace, di Daniele dalla fossa dei leoni.

2. La natura di Dio.

Apprendiamo ciò che Dio è, in parte dalle creature, ma più chiaramente attraverso la rivelazione divina.

La natura invisibile di Dio è diventata conoscibile attraverso le cose create, dice S. Paolo (Rom. I, 20). Le creature sono uno specchio in cui il Creatore si mostra (s. Vincenzo F.) Dalla bellezza delle creature possiamo dedurre che Colui che le ha fatte debba essere ancora più bello. (Sap. XIII. 1.). Dall’immensa grandezza dei corpi celesti possiamo dedurre la potenza infinita di Colui che li sostiene; dall’ordine mirabile, dall’armonia dell’universo si evince la sua saggezza. – Ma questo percorso non ci porta a un’idea chiara di Dio. Da un bel dipinto possiamo trarre conclusioni sul talento del pittore, ma non sulla sua morale, sulla sua origine, sul suo paese, sul suo nome. Le creature ci mostrano la sapienza e la potenza di Dio, ma le altre perfezioni rimangono nell’ombra (Louis de Gr.). Attraverso le creature riconosciamo Dio come in uno specchio poco chiaro (I Cor. XIII, 12); Dio si riflette in esse come il sole in un torrente veloce. Poiché gli uomini prima della venuta di Cristo erano molto corrotti, la loro ragione era molto offuscata ed erano meno capaci di riconoscere Dio nelle sue opere. (Sap. IX, 16) Per questo Dio si è rivelato parlando ripetutamente agli uomini attraverso i Patriarchi, i Profeti ed infine attraverso suo Figlio Gesù Cristo (Ebr. I.1). Le indicazioni più chiare sulla natura di Dio ci sono state date da Lui, gli altri non potevano parlarcene altrettanto chiaramente, perché non avevano mai visto Dio (S. Giovanni 1,18).

Tuttavia, non siamo in grado di spiegare in modo approfondito la natura di Dio, perché Dio è infinito, mentre noi siamo esseri limitati.

Non possiamo racchiudere l’oceano in una piccola imbarcazione e non possiamo, con la nostra limitatezza, comprendere l’immensa maestà di Dio. “Sappiate che Dio è grande”, dice Giobbe (XXXVI, 26), “e supera la nostra scienza”. Nessuno conosce ciò che è in Dio se non lo Spirito di Dio (I Cor. II, 11). Non è possibile definire Dio, perché, dice Sant’Agostino, non si può esprimere in parole ciò che l’intelletto non può cogliere. – Una volta il filosofo Simonide fu interrogato dal re di Siracusa, Gerone, sulla natura di Dio. Chiese un giorno, poi due giorni di riflessione, e così via, raddoppiando sempre il tempo; alla fine disse al re: non posso rispondere alla domanda, più ci penso e più diventa oscura. (Cic.) È più facile dire ciò che Dio non è, che dire ciò che è; né la terra, né il mare, né l’aria, né i loro abitanti, né il sole, né la luna, né le stelle, sono Dio (S. Aug.).

Chi vuole scrutare la maestà di Dio sarà confuso. Chi mangia troppo miele, dice Salomone, soffrirà, e chi esamina la maestà di Dio sarà schiacciato dalla sua gloria. (Prov. XXV, 27). I Greci raccontano che Icaro si è messo delle ali di cera per volare verso il cielo: quando si avvicinò al sole, la cera si sciolse ed egli cadde in mare. Questa è l’immagine di qualcuno che presume di capire Dio; viene gettato da queste altezze nel mare del dubbio e dell’incredulità. Fissare il sole per qualche istante significa essere abbagliati, e ancor più fissare la maestà divina. Anche gli Angeli si velano il volto davanti all’Altissimo (Ezech. I, 23), e i più perfetti di loro sono incapaci di comprendere la sua grandezza. Essi vedono Dien, ma solo nella misura in cui lo comprendono. (S. Cyr. Jer.) Assomigliano a un uomo che contempla il mare da un’alta vetta; vede il mare ma senza vederlo in tutta la sua estensione. E ciò che gli Angeli non possono, lo potremmo noi?

Quindi possiamo solo dare le seguenti nozioni imperfette ed incomplete di Dio.

1. DIO È UN ESSERE CHE È IN SÉ DI UNA INFINITA BELLEZZA, PERFEZIONE E FELICITÀ, CREATORE E SOVRANO SIGNORE DI TUTTO L’UNIVERSO.

Quando Dio apparve a Mosè nel roveto ardente e questi gli chiese il suo nome, rispose: “Io sono colui che è” (Esodo III, 14), cioè io solo sono. Tutti gli altri esseri, che esistono solo attraverso Dio, non esistono, per così dire in confronto a Lui. Così Davide grida: Il mio essere è davanti a te come un nulla (Sal. XXXVIII, 6), e Isaia dice anche: Tutti i popoli sono come un nulla davanti a lui (XL, 17). Da qui il nome Jehovah, cioè Colui che è, che gli ebrei diedero a Dio.

Dio è bellezza sovrana. Se la bellezza delle cose create è stata capace di sedurre gli uomini fino al punto di adorarle come divinità, quanto più bello deve essere il Creatore di quella bellezza (Sap. XIII, 3). Se non la possedesse in un grado eminente non poteva comunicarla agli altri. Platone stesso diceva che Dio è il bene supremo, la fonte di ogni bontà e bellezza. (Sof.)

Dio è perfezione sovrana. Vediamo diversi gradi di perfezione negli esseri. Alcuni hanno solo l’esistenza senza vita: le pietre; le piante hanno un elemento vitale, perché crescono; gli animali hanno anche sensazione e movimento; l’uomo ha persino una vita spirituale, perché ha intelligenza e amore. Eppure, al di sopra dell’uomo c’è un’innumerevole gerarchia di puri spiriti, ognuno dei quali è un’entità che ha un’anpossiede una speciale perfezione. Questa gerarchia non progredisce all’infinito, perché può essere divisa e classificata, mentre l’infinito non può essere diviso, altrimenti l’infinito sarebbe imperfetto, il che è assurdo. Dobbiamo quindi arrivare a un Essere infinitamente perfetto, che ha tutte le perfezioni immaginabili. (Scheeben). Tutto ciò che noi notiamo essere perfezione nelle creature è solo un riflesso dell’infinita perfezione di Dio. (Scupoli). Dio è l’Essere più perfetto che si possa immaginare. (S. Ans.) Dio è il meglio che si possa immaginare (S. Aug.). Dio è ineffabilmente superiore a tutto ciò che è, a tutto ciò che possa essere immaginato al di fuori di Lui. (Concilio Vaticano). –

Dio è sovranamente felice (I Tim. VI, 15). Dio vive perennemente in una felicità infinita, mai turbata dalla minima sofferenza. Nessuna creatura è capace di aumentare o diminuire la felicità di Dio (Giobbe XXXV, 6); Dio non ha bisogno di nessuna delle sue creature (Act. Ap. XVII, 6). Il sole non ha bisogno di luce, dato che viene da lui, e Dio può fare a meno di noi, dato che tutti i beni che potremmo offrirgli li abbiamo solo da lui (S. Aug.). Cristo ci promette una felicità simile a quella cheLlui possiede (S. Giovanni XVII, 24). Dio è il Creatore di tutte le cose, perché ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che essi contengono. (Act. XIV, 14). Egli è anche il sovrano, il signore, il re di tutto l’universo. Perché ha sottoposto a leggi fisse tutti gli esseri che esistono al di fuori di Lui. Tutti i corpi celesti si muovono necessariamente secondo le sue leggi. La terra è costretta a girare per 365 giorni intorno al sole e a ruotare ogni volta intorno al suo asse (questa è la concezione eliocentrica che non è dottrina biblica, ma suggestione umana pseudoscientifica – ndr.-). La luna è costretta a girare sopra la terra in 27 giorni e un terzo. Queste leggi sono osservate dagli astri con tale rigore che possiamo prevedere le eclissi solari e lunari ed altri fenomeni astronomici con anni di anticipo. La luce si propaga secondo leggi fisse, (42.000 miglia al secondo) e il suono (333 metri) che raggiungono i corpi, (lo spazio percorso è proporzionale al quadrato della velocità). La crescita dei corpi organici, piante o animali, è anch’essa soggetta a leggi immutabili. Non è possibile fare a meno dell’aria, così come i pesci non possono fare a meno dell’acqua, e così via. Pure gli esseri ragionevoli sono anch’essi soggetti a leggi o comandi fissi. Ma poiché sono dotati di libertà possono trasgredire questi Comandamenti, e questa trasgressione è a sua volta punita secondo leggi fisse. Dio è quindi giustamente chiamato Re (Ps. XCIV, 3). Egli è il Re dei re (I, Tim. VI, 15), il Re dell’eternità. (Tob. XIII, 6). La maestà dei governanti della terra non è che un’ombra della maestà di Dio. – Poiché Dio è il nostro signore sovrano, gli dobbiamo obbedienza. (Act. Ap. V, 23). Dio sottometterà tutti gli esseri alla sua volontà, sia loro malgrado, e questa sarà la loro disgrazia, o con il loro consenso, il che produrrà la loro felicità.

2. NOI NON POSSIAMO VEDERE DIO PERCHÉ EGLI È UNO SPIRITO, CIOÈ UN ESSERE INCORPOREO ED IMMORTALE, DOTATO DI IINTELLIGENZA E VOLONTÀ.

Gesù Cristo ha detto: “Dio è spirito e deve essere adorato in spirito e verità”. (S. Giovanni IV, 24). Dio, essendo spirito, aveva proibito agli ebrei qualsiasi immagine della divinità. (Es. XX, 4). – Dio non può essere visto da nessun uomo (I Tim. VI, 16). Tra i nostri occhi e lui c’è come un velo (S. J. Chrys.) Anche di giorno le stelle sono nel cielo e noi non le vediamo; le vediamo solo la sera, quando il cielo è sereno. Allo stesso modo non possiamo vedere Dio finché duri il giorno della nostra vita terrena (Es. XXXIII, 21); lo vedremo solo dopo la nostra morte (I, S. Giovanni III, 2), se la nostra anima è libera da ogni peccato grave. Dio è uno spirito nascosto (Is. XLV, 15) e abita in una luce inaccessibile (I, Tim. VI, 16).

Ma Dio si è talvolta mostrato in forme visibili.

Sotto forma di viandante (ad Abramo), di colomba (al battesimo di Gesù Cristo), di lingue di fuoco (a Pentecoste). In nessuno di questi casi, però, Dio si mostra così come è. I nostri pensieri, che sono nascosti nella nostra mente, diventano manifesti attraverso il suono, ed è così che Dio è apparso; ma come il suono non è il pensiero, così la forma dell’apparizione non è Dio in persona (S. Aug.). – Non dobbiamo nemmeno scandalizzarci del fatto che la Bibbia parli degli occhi, delle orecchie, delle mani… di Dio.; queste espressioni sono usate solo per farci capire meglio le perfezioni di Dio. Gli uomini non riescono ad afferrare Dio se non con immagini corporee (S. Fulg.). Queste espressioni ci rendono più facile comprendere che Dio vede, ascolta, agisce, ecc. (S. Ephrem).

3. NON C’È CHE UN DIO SOLO. (Deut. v. 6).

L’essere sovranamente perfetto è necessariamente unico, proprio come un singolo albero può essere più alto di tutti gli altri. L’ordine dell’universo ci porta a concludere che ci sia un unico autore. Non possono esserci diversi dèi come non possono esserci diversi piloti su una nave e diverse anime in un corpo (Lact.). Anche i pagani onoravano una divinità come la più alta: i Romani, Giove; i Greci, Zeus. Nel momento del pericolo, al momento del giuramento, nelle congratulazioni e nei ringraziamenti, questi antichi erano soliti invocare un unico dio. La loro anima, al dire di Tertulliano, era naturalmente cristiana. – Il politeismo nasce dal fatto che gli uomini prendevano per Dio stesso le operazioni di Dio nella natura e le forze naturali che li riempivano di terrore. (Fulmini, tuoni, fuoco, ecc.). Consideravano anche gli Angeli, buoni o cattivi, come divinità minori e li adoravano. Infine, la loro corruzione li ha portati a guardare e adorare le creature come il bene sovrano.

3. Le perfezioni di Dio.

NOI ATTRIBUIAMO A DIO DIVERSE PERFEZIONI PERCHÉ LA SUA UNICA PERFEZIONE SI RIFLETTE NELLE CREATURE IN MODI DIVERSI.

Quando il sole sorge, a volte è viola e a volte pallido; eppure ha una sola e unica luce., i cui colori però variano a seconda dei vapori che si alzano dalla terra e si frappongono tra il sole e il nostro occhio. Anche Dio ha una sola e medesima perfezione, non c’è varietà in Lui, ma le sue opere ci mostrano questa perfezione in modi diversi. (S. Fr. de S.) Un paesaggio, pur rimanendo lo stesso, appare in modo diverso a seconda del punto di vista. Le perfezioni di Dio sono quindi le varie denominazioni di un’unica e indivisibile perfezione divina o natura divina indivisibile. In Dio, dunque, tutte le perfezioni che gli attribuiamo, sono una sola e medesima realtà: la sua bontà è onnipotenza; la sua onnipotenza è saggezza; la sua saggezza è giustizia, e così via. Le qualità di Dio e la sua perfezione sovrana sono la stessa cosa: Dio è eternità, è onnipotenza, è sapienza, è onnipresenza, ecc. È quindi improprio dire: Dio possiede l’eternità, l’onnipotenza. Dio è infatti l’Essere della perfetta semplicità, senza alcuna composizione. Le perfezioni sono divise solo dall’operazione della nostra ragione. Per le creature è diverso: le loro qualità sono in realtà diverse e divise.

La nostra ragione distingue le perfezioni divine in perfezioni dell’essere, dell’intelligenza e della volontà di Dio.

Le perfezioni dell’essere sono l’eternità (l’infinità rispetto alla durata) la ubiquità (l’infinità rispetto allo spazio), l’immutabilità- Le perfezioni dell’intelligenza sono: l’omniscienza e la saggezza sovrana. – Le perfezioni della volontà sono: l’onnipotenza, la suprema bontà e di conseguenza la pazienza e la misericordia, la santità infinita, la giustizia, la veridicità e la fedeltà.

1. DIO È ETERNO, CIOÈ DIO È SEMPRE STATO E SEMPRE SARÀ (s. Greg. Naz.).

Anche le parole di Dio a Mosè: “Io sono Colui che è” (Es. III, 14) esprimono la sua eternità. – Dio non ha mai avuto inizio come gli uomini; non può essere stato creato da nessuno, perché non esiste alcun essere che non sia Dio o che non sia stato fatto da Dio. Sarebbe assurdo dire che Dio si è fatto da solo, perché, dice S. Efrem, se qualcuno potesse crearsi, esisterebbe prima di diventare. Dio esisteva prima dell’universo (Sal. LXXXIX, 2), come l’architetto esiste prima della casa, come l’orologiaio esiste prima dell’orologio. Dio non finirà mai, come il destino degli uomini (Sal. CI, 28). Per questo è chiamato il Dio vivente (S. Matth. XVI, 16), il Dio immortale (I, Tim. I, 17). Dio era prima del tempo, rimarrà nell’eternità. Davanti a Dio non c’è né passato né futuro, c’è solo un presente permanente (S. Aug.). Dio vede tutte le cose come presenti (S. Grég. M.), anche quelle che noi chiamiamo passato o futuro. Nella vita di Dio non c’è una successione di eventi, ai suoi occhi non c’è tempo. Un solo giorno”, dice San Pietro (Ep. III, 8) è davanti al Signore come mille anni e mille anni come un giorno. Quindi uno spazio di tempo, per quanto grande, non è una parte dell’eternità. Il tempo enorme che un uccellino impiegherebbe per esaurire l’oceano goccia a goccia, non sarebbe nulla in confronto all’eternità. E se da una roccia alta come il firmamento dovessimo rimuovere un di polvere ogni mille anni e questa immensa serie di anni fosse l’eternità, i dannati gioirebbero per la fine dei loro tormenti. (S. Bernardino). Se volete la felicità eterna, attaccatevi a Colui che è eterno (S. Aug.).

2. DIO È DOTATO DII UBIQUITA’, CIOÈ DIO È OVUNQUE.

Quando Giacobbe ebbe la visione della scala misteriosa in mezzo al campo, esclamò: “Veramente Dio è in questo luogo e io non lo sapevo (Gen. XXXVIII, 16); Queste parole si applicano ad ogni luogo. – Ma Dio non è ovunque solo per la sua potenza (come il sole è presente sulla terra per la sua influenza), ma riempio e penetra tutto; Dio riempie il cielo e la terra (Ger. XXIII, 24), lo spirito di Dio riempie l’universo. (Sap. I).

1. DIO È PRESENTE OVUNQUE, PERCHÉ TUTTE LE CREATURE SONO IN DIO.

L’universo è nella mente di Dio come un pensiero è nella nostra mente. Questo pensiero è un prodotto della nostra anima, così come l’universo è prodotto da Dio. Ora, la nostra anima è più grande del nostro pensiero e Dio è più grande dell’intero universo, e come la nostra anima penetra tutto il nostro pensiero, così Dio penetra l’intero universo, da cui le parole di San Paolo all’Areopago: In lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo (Atti XVII, 28). Nessun luogo è senza la presenza di Dio ed ogni luogo è in Dio (S. Ilario). Nondimeno non c’è commistione tra Dio e le creature. Dio rimane Dio e le creature rimangono creature. Dio è completamente distinto da loro (Conc. Vatic.).

2. DIO TUTTAVIA NON È LIMITATO DA ALCUN LUOGO, E NEMMENO DALL’UNIVERSO, PERCHÉ EGLI STESSO NON CONOSCE LIMITI.

Alla consacrazione del tempio, Salomone esclamò: “Poiché il cielo e i cieli dei cieli non possono contenerti, quanto più lo farà la casa che ho costruito per te (III, Rois VIII, 27.). L’infinito non può stare in uno spazio misurabile. spazio misurabile. (Origene). Colui che contiene tutto in sé non può essere contenuto in un luogo. (San Pietro Crisol.) Solo i corpi sono racchiusi in un legame; gli spiriti, al contrario, non sono racchiusi in un solo luogo, ma non possono agire in più luoghi: le loro operazioni sono limitate ad un luogo specifico. Non è così per Dio. – Dio è ovunque (poiché è in tutti i luoghi) e in nessun luogo (poiché non è limitato da nessun luogo) (S. Bernardo). È vicino a noi e lontano da noi, dentro di noi eppure fuori di noi; tutta la creazione è in Lui eppure Egli non è in essa (Sant’Efrem).

3. TUTTAVIA DIO È SENZA ESTENSIONE NELLO SPAZIO E QUINDI SI TROVA NELLA SUA INTEREZZA IN OGNI LUOGO.

Sebbene Dio sia più grande di tutto l’universo, la sua grandezza non assomiglia alla distanza dal cielo alla terra, che deve ancora essere estesa. Dio è senza estensione. Egli non si estende nello spazio, come se fosse per metà in cielo e per metà sulla terra. (S. Aug.). È ovunque e ovunque intero. È interamente in cielo e sulla terra. Tutto solo in cielo e tutto in ogni luogo del cielo e della terra (S. Aug.). Anche l’anima umana riempie l’intero corpo; è interamente in ogni parte del corpo e tuttavia non ha estensione nello spazio.

4. DIO È PARTICOLARMENTE PRESENTE IN CIELO, NEL SS. SACRAMENTO E NELLE ANIME DEI GIUSTI.

In cielo Dio è visto faccia a faccia, nel SS. Sacramento l’Uomo-Dio è presente sotto le specie del pane e del vino, nelle anime giuste Dio vi abita attraverso lo Spirito Santo. – Sebbene i re della terra abitino il loro intero palazzo, hanno una sola sala del trono dove tengono solennemente udienze e distribuiscono pubblicamente i loro favori. Dio fa lo stesso.

5. NON C’È LUOGO OVE DIO NON SIA.

Gli occhi del Padrone sono in ogni luogo; vedono il bene e il male. (Prov. XV, 8). Nelle chiese, spesso sopra l’altare, c’è un’immagine chiamata Occhio di Dio. Questa immagine ci ricorda che Dio è presente ovunque. Nessuno può nascondersi da Dio (Ger. XXIII, 23); ne abbiamo la prova nella storia del peccato originale. Che vi piaccia o no”, dice sant’Agostino, “Dio vi vede e non potete sfuggire al suo sguardo”. Nessuno, quindi, può sfuggire a Dio, sia che salga in cielo, sia che scenda all’inferno, o fugga fino alle estremità più lontane dell’oceano. (Ps. CXXXVIII,7). Giona cercò di fuggire da Dio senza riuscirci. – Dobbiamo quindi evitare ogni peccato. Se si viene colti da un uomo in un’azione vergognosa, si prova onta; ma quell’uomo ha la faccia di abbandonarsi ai vizi più terribili alla presenza di Dio. Che sciocco! (S. Aug.)

QUINDI NOI DOBBIAMO SEMPRE PENSARE CHE DIO SIA VICINO A NOI.

Ricordati ovunque che Dio è vicino. Come non smettiamo di respirare non dobbiamo smettere di pensare a Dio (Curato d’Ars). Non c’è un momento in cui non godiamo delle benedizioni di Dio, non ci deve essere un solo momento in cui il pensiero di Dio scompaia dal nostro cuore. (S. Aug.). Beato, dice S. Efrem, chi conserva sempre il ricordo di Dio, è come un Angelo del cielo sulla terra. È a lui che si applicano le parole di Gesù Cristo: “Beato il servo che il padrone trova sveglio al suo ritorno (S. Luc. XII, 37).

L’ESERCIZIO COSTANTE DELLA PRESENZA DI DIO CI DÀ GRANDI VANTAGGI: ci tiene efficacemente lontani dal peccato, ci mantiene in grazia di Dio, ci anima alle buone opere e ci rende intrepidi.

L’esercizio della presenza di Dio ci dà forza nelle tentazioni e ci tiene lontani dalla china del peccato, come Giuseppe in casa di Putifarre. I soldati combattono più valorosamente sotto gli occhi del loro re, proprio perché, per la sua presenza, possono essere premiati o puniti. (S. Alfonso) Con quale dignità non ci comportiamo davanti a un principe? Tanto più quando si sa di essere alla presenza di Dio. (S Giov. Chris.) Chi pensa alla presenza di Dio non peccherà mai (S- Th. Aq.); cadrà nel peccato tanto poco quanto colui che cade in esso aggrappandosi ad un oggetto solido. – Questo esercizio è quindi il modo migliore per perseverare nella grazia di Dio: chi cammina sempre alla presenza di Dio, non perderà mai l’amore di Dio; (S. Th. Aq.) lo perderà poco come si perde un oggetto prezioso che stringeva fortemente nella mano. (S. Fr. de S.) – Questo esercizio aumenta anche il nostro zelo per il bene, e di conseguenza porta a tutti le virtù. Il pensiero che Dio ci guardi, agisce su di noi, come l’occhio del padrone ci fa compiere i nostri doveri con maggiore zelo e precisione. Più siamo vicini alla sorgente, più l’acqua è limpida; più il fuoco è vicino, maggiore è il calore, e quanto più Dio è vicino a noi con un continuo ricordo della sua presenza, tanto più saremo perfetti; finché il ramo è unito al tronco, porta frutto, e finché il Cristiano è spiritualmente unito a Dio, produrrà frutti per la vita eterna. – Questo esercizio ci rende finalmente impavidi. S. Giovanni Chr. rispose all’imperatrice Eudossia, che lo minacciava di esilio: “Potresti farmi paura solo se riuscissi a mandarmi in un luogo dove Dio non ci sarebbe. E Davide diceva: “Anche se dovessi camminare nell’ombra della morte (cioè in pericolo di vita), non. temerò alcun male, perché tu sei con me”. (Sal. XXII, 4). Se, dunque, avete paura di andare da qualche parte da soli, ricordate che Dio è presente ovunque. Quando un uomo timido ha un compagno vicino a sé, cessa di avere paura, e noi, che sappiamo che il Signore onnipotente è con noi, avremmo paura (S. Rosa da L.), senza la cui volontà nessun essere vivente si muove?(S. Franç. de S.) – Purtroppo è molto facile dimenticare la presenza di Dio. Ci comportiamo come un cieco a tavola, quando gli si fa notare la presenza di un ospite di riguardo, lui si alza rispettosamente, e pochi istanti dopo si comporta di nuovo male, perché non vede l’ospite e dimentica subito la sua presenza. (S. Franç. de S.)

3. DIO È IMMUTABILE, CIOÈ RIMANE SEMPRE LO STESSO. (Ps. CI, 28).

Dio non aumenta né diminuisce (Eccl. XLIX, 22), non diventa né migliore né peggiore, non ritira mai la sua parola, ecc. (Numeri XXIII, 19). Dio non può perdere nulla, e non abbisogna di nulla che non possieda già; quindi, non c’è alcun cambiamento in Lui. La creazione stessa non ha cambiato Dio. Egli aveva decretato da tutta l’eternità che avrebbe creato l’universo nel tempo. I decreti di Dio per una nuova opera non sono nuovi, sono eterni. (S.Agost.). Dio cambia le sue opere, non cambia la sua volontà (id.) L’Incarnazione ha solo cambiato l’uomo, che è diventato migliore; ma la divinità non ha ricevuto nulla, perché possedeva tutte le perfezioni; non ha perso nulla, come il sole quando è nascosto da una nuvola (S. Ambrogio). Il nostro pensiero non cambia manifestandosi nella parola e Dio non è cambiato rivestendosi di umanità. – Né Dio cambia punendo i peccatori; non è Dio che cambia, è l’uomo. Finché Adamo ed Eva non peccavano, erano felici. Dopo il peccato erano cambiati, divennero tristi, ma Dio era rimasto lo stesso (S. Aug.). Quando il cuore è buono, percepisce Dio nella sua infinita carità e amabilità. Quando il cuore è cattivo, percepisce nell’immutabile Dio il giudice iracondo e vendicativo. (id.) Il sole agisce allo stesso modo sugli occhi: la luce rallegra l’occhio sano, ma ferisce l’occhio malato: non è il sole, ma l’occhio che è cambiato. Lo specchio vi riflette in modo a seconda che lo si guardi con un viso arrabbiato o con un viso sereno. Lo specchio è rimasto lo stesso, ma non l’uomo. Quando il sole splende attraverso un vetro colorato, i suoi raggi prendono in prestito i colori; il sole in sé non è cambiato, solo i suoi raggi sono diventati diversi. Dio non cambia nemmeno quando ricompensa; Dio non cambia i suoi decreti, l’uomo ha cambiato le sue opere. Quando la Scrittura dice che Dio si è pentito di aver fatto l’uomo, che Dio sia arrabbiato, ecc. non fa che adattarsi al nostro modo di parlare.

4. DIO È ONNISCIENTE, CIOÈ SA TUTTO: IL PASSATO, IL PRESENTE E IL FUTURO, ANCHE I NOSTRI PENSIERI PIÙ SEGRETI.

Dio sapeva che Adamo ed Eva avevano mangiato del frutto proibito; Gesù Cristo conosceva in anticipo il rinnegamento di Pietro, la rovina di Gerusalemme e molti altri eventi. Egli conosceva i pensieri di Simone il fariseo, che si era scandalizzato nel vederlo accogliere così cordialmente una peccatrice (S. Luc. VII, 40). La divinità assomiglia a uno specchio di infinita grandezza e chiarezza; tutte le nostre operazioni si riflettono in esso. (Santa Teresa). Dio guarda dal cielo, dice il Salmista (XXXI, 13), e vede tutti i figli degli uomini. I suoi occhi sono più luminosi del sole (Eccl. XXIII, 26). Chi ha fatto l’orecchio non udrebbe e chi ha fatto l’occhio non vedrebbe? (Sal. XXXIX, 9). Nessuna creatura è nascosta alla sua vista (Eb. IV, 13); Egli vede ciò che faccio molto meglio di me stesso. (S. Aug.) Dio vede il passato, il presente e il futuro allo stesso tempo, proprio come dalla cima di una montagna vediamo l’intero paesaggio con uno sguardo. Davanti a Dio il futuro è già realizzato. (Ger.) – Non ne consegue che l’uomo farà inevitabilmente il male che Dio prevede. È lo stesso, quando da lontano vediamo un uomo che si uccide; lo vediamo perché lo fa. ma non lo fa perché lo vediamo. Il passato che è nella mia memoria non è accaduto a causa di essa; allo stesso modo ciò che Dio vede nel futuro non è accaduto a causa di Lui. Che Dio veda nel futuro, non significa che una cosa accada fatalmente, perché Egli lo prevede. (S. Aug.) Quando Dio prevede la dannazione degli uomini, non ne è la causa. Anche il medico, secondo il decorso della malattia, che prevede la morte del paziente, non ne è la causa. Il dotto francescano Duns Scoto passò una volta davanti ad un contadino che bestemmiava orribilmente; lo pregò di non esporsi con tanta leggerezza all’inferno. Dio – rispose il contadino – sa tutto; se ha deciso di mandarmi in paradiso, ci arriverò, se invece ha deciso di dannarmi, niente potrà aiutarmi”. “Bene – rispose Duns Scoto – allora lascia anche il tuo campo non arato. Se Dio ha deciso di darti il raccolto, lo avrai anche senza lavoro, e se ha deciso di non dartelo, il tuo lavoro è inutile”. Il contadino riconobbe allora che le azioni dell’uomo, e non la prescienza di Dio, sono la causa della sua salvezza o della sua dannazione. (Overberg).

DIO SA ANCHE COSA CI ACCADREBBE IN DERERMINATE CIONDIZIONI; È PER QUESTO CHE A VOLTE CI MANDA DEI MALI PER EVITARNE DI PIÙ GRANDI.

Gesù Cristo sapeva che Tiro e Sidone si sarebbero convertite se avessero visto i miracoli grandi come quelli di Corozain e Betsaida. (S. Matth. XI, 21). – Dio prevede che un uomo così giusto sarebbe stato corrotto dal mondo, se non lo avesse richiamato prematuramente dalla vita. (Sap. IV, 11). Dio prevedeva che la permanenza in paradiso avrebbe nuociuto molto ai nostri primi genitori, per questo li ha cacciati (S. Giovanni Cris.) Dio prevedeva che un tale avrebbe abusato delle ricchezze con i suoi vizi: gli mandò la povertà: affinché un altro perda la sua strada con una vita comoda e tranquilla, lascia che i malvagi lo perseguitino (S. Greg. Gr.). È dunque per bontà verso gli uomini che li mette alla prova. Questo pensiero ci farà accettare le croci con rassegnazione. Poiché Dio sa tutto in anticipo, sarebbe inappropriato prendere alla lettera l’espressione “Dio mette alla prova i giusti” perché sa come si comporteranno i giusti. Sarebbe più corretto dire: Dio offre al giusto l’opportunità di mostrare la sua virtù.

Il Dio onnisciente porterà alla luce tutto ciò che è nascosto.

Nulla è così nascosto – dice Gesù Cristo – che non sarà manifestato, e nulla è così segreto che non sarà conosciuto e rivelato”. (S. Luc. VIII, 17).

Dio onnisciente manifesterà nel grande giorno tutto ciò che è nascosto.

Nulla è così occulto – dice Gesù- che non sarà manifestato, e nulla do così segreto che non sarà conosciuto e rivelato (Luca VIII, 17). Dio rivelerà e manifesterà tutta la nostra vita soprattutto al momento della morte e nell’ultimo giorno. Il sole che sorge illumina tutte le cose e mostra il loro vero aspetto, così Gesù Cristo, il sole di giustizia, illuminerà, cioè, giudicherà tutto con la luce della sua onniscienza. Tutte le nostre preghiere, le nostre elemosine, i nostri digiuni, i nostri atti di castità per Dio, sono iscritti (nel libro della vita). (S. Cris. Jer.)

Dobbiamo quindi pensare spesso all’onniscienza di Dio, soprattutto nel momento della tentazione e poi quando soffriamo ingiustamente.

Un giorno un bambino entrò in una casa. Pensando di essere solo, fu tentato dalle mele che si trovavano lì. “No – gridò dopo – quando gli venne in mente l’onniscienza di Dio, non lo farò. Dio mi vede. – Prendine quante ne vuoi”, rispose qualcuno nascosto dietro la stufa. Possiamo vedere quanto questo pensiero fosse vantaggioso per il bambino. (Mehler I, 106.) Colui che sa di essere osservato, evita tutti i difetti; sapendo di essere osservati, manteniamo la nostra anima pura. Vivete come se al mondo ci foste solo voi e Dio (S. Alf.). – Giobbe, deriso dalla moglie e abbandonato dagli amici, si consolava con il pensiero che Dio sapeva tutto (Giobbe, XVI, 16); allo stesso modo la casta Susanna. (Dan. XIII, 42). Dio mostrerà la sua giustizia come la luce e la sua rettitudine come il sole mezzogiorno (Sal. XXXVI, 6).

5. DIO È INFINITAMENTE SAGGIO, CIOÈ SA COME PRENDERE MEZZI INFALLIBILI PER RAGGIUNGERE I SUOI FINI.

Il fine di Dio non è altro che la sua gloria ed il bene delle sue creature. Quando un agricoltore vuole raccogliere un ricco raccolto, ara con cura il suo campo, lo concima, sceglie i semi migliori e li semina al momento giusto: si dice che è saggio (prudente) perché usa i mezzi migliori per raggiungere i suoi scopi. Dio fa lo stesso. Guardate con quanta saggezza ha disposto tutto per preparare gli uomini alla venuta del Salvatore: la vocazione di Abramo, il viaggio dei figli di Giacobbe in Egitto, la purificazione degli Ebrei attraverso un destino molto duro in Egitto e nel deserto, la missione dei profeti, la cattività babilonese per l’istruzione dei pagani, ecc. La sapienza di Dio può essere vista anche nella vita di alcuni individui, Giuseppe in Egitto, Mosè, San Paolo, per esempio, così come nella condotta di popoli e degli imperi. “Oh profondità dei tesori della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto sono incomprensibili i suoi giudizi!” (Rom. XI, 33).

1. La sapienza di Dio si mostra soprattutto nel fatto che Egli fa servire il male al bene.

Lo si può vedere nella vita di Giuseppe in Egitto. Ciò che spesso consideriamo come un grande male è, secondo il piano di Dio, di grande utilità. Dio ha detto: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie”. (Is. LV, 8). L’uomo propone e Dio dispone. “Quando un uomo ignorante entra nello studio di un artista, vede un artista, vede una miriade di strumenti che, a suo dire, sono inutili e inadatti all’uso. Il maestro sorride e continua il suo lavoro. Nella loro ignoranza gli uomini considerano inutile, addirittura dannoso, ciò che impiega per la realizzadei suoi progetti l’architetto dell’universo. L’uomo pretende di di capire meglio del sapiente Dio del cielo. (S. Aug.). Una volta un bambino vide le pecoreche lasciavano un po’ di lana tra i rovi di una siepe, e pregò il padre di tirarla fuori; ma pochi istanti dopo vide gli uccelli che cercavano questa lana per il loro nido, e si convinse dell’utilità della siepe. Quanti uomini sono come questo bambino!

2. La saggezza di Dio si manifesta anche nel fatto che Egli si serva di cose di minore apparenza per glorificare il suo Nome.

Dio, dice S . Paolo (I Cor. I, 27), ha scelto i deboli secondo il mondo per confondere i potenti. Tra tutti gli astri, Dio ha scelto la piccola terra come scenario delle sue rivelazioni, la Palestina come culla del Cristianesimo, una povera vergine come madre, un povero falegname come padre. adottivo, semplici pescatori come messaggeri del Vangelo, e innalzò ad alte dignità uomini poco apparenti (Giuseppe, Mosè, Davide; Daniele, ecc.) Dio evangelizza i poveri. (S. Matth. XI, 5) e nasconde le verità del Vangelo ai saggi e ai prudenti (Id. ibid. 25). Dà grazia agli umili e resiste ai superbi (S. Giacomo IV, 6). Usa spesso i mezzi più vili per aiutarci nel bisogno. S. Félice di Nola (+ 310) in fuga dai suoi persecutori, si era rifugiato nella fessura di un vecchio muro. Un ragno stese la sua tela dietro di lui, e i persecutori, non credendo che qualcuno potesse essere entrato, passarono oltre. (Mehler I, 185). La protezione di Dio dà la forza di un muro alla tela di un ragno, e senza questa protezione un muro non è migliore di una tela di ragno (S. Paolino). – Una povera vedova doveva pagare un debito già saldato dal marito, e cercò invano l’almanacco dove aveva scritto i suoi conti. Alla vigilia del processo pregò ferventemente con con i suoi figli fino a notte fonda, e poi una lucciola entrò dalla finestra dietro un armadio. Il figlio più piccolo desiderava ardentemente vedere l’insetto, la madre spostò un po’ indietro l’armadio e l’almanacco, così a lungo cercato, cadde a terra. Questi sono i modi molto semplici in cui Dio ci aiuta. – Infine, Dio vuole che raggiungiamo la virtù e il cielo attraverso le tentazioni (II Cor. XII, 9). Quando un’impresa utile incontra molte opposizioni e ostacoli, è un chiaro segno che viene da Dio. segno che viene da Dio. S. Filippo Néri rifiutò un’impresa perché non incontrava ostacoli. Un’opera – diceva- che inizia in modo così brillante sicuramente non ha Dio come autore. Quanti ostacoli ha incontrato Cristoforo Colombo quando partì per il suo viaggio di scoperta nel 1492! Quanti pericoli sopportò in mare all’andata e al ritorno! Quanta ingratitudine ricevette dal mondo! La conclusione è ovvia.

3. La sapienza di Dio si mostra finalmente nel bell’ordine dell’universo.

Tutti gli esseri visibili sono intimamente legati gli uni agli altri, si condizionano a vicenda. Come un orologio si ferma quando un ingranaggio viene rimosso o spostato, allo stesso modo ci sarebbe un disturbo nell’universo se un particolare essere venisse rimosso o cambiato. (S. Giov. Cris.) Se gli uccelli fossero sterminati, gli insetti si moltiplicherebbero in modo spaventoso. L’equilibrio della natura verrebbe sconvolto. Gli esseri che servono da cibo agli altri si moltiplicano enormemente, mentre i carnivori: leoni, aquile, ecc. hanno una prole molto meno numerosa. Come tutto è mirabilmente disposto, dice S. Basilio! Nulla sulla terra è senza scopo o senza utilità, anche se a prima vista non percepiamo questa utilità. Quanto è utile, ad esempio, l’alternarsi del sole e della pioggia, del giorno e della notte, delle diverse stagioni! Quanto è vantaggiosa la diversità dei talenti, delle carriere, ecc. Queste sono cose che uniscono le persone. L’armonia presuppone toni alti e bassi; così l’armonia sociale è prodotta dalla diversità dei talenti. (S. Aug.). Il più piccolo insetto, per quanto orrendo o scomodo, è utile. Gli insetti assorbono i gas che infesterebbero l’atmosfera. Gli avvoltoi divorano i cadaveri degli animali, che con la loro corruzione, soprattutto ai tropici, ammorberebbero l’aria. Anche i fenomeni che sono effettivamente dannosi per molti, come i fulmini, la grandine, le inondazioni, i terremoti, le pestilenze, ecc. non ci sembreranno più tali, se teniamo presente che Dio li usa per salvare le anime dalla dannazione eterna. Inoltre, questi stessi fenomeni hanno una certa utilità per l’uomo: per esempio, le inondazioni del Nilo. Le tempeste e i temporali contribuiscono alla vegetazione: pensiamo che la natura distrugga, invece lavora e fertilizza. Quanto è splendido il movimento e la marcia delle stelle! I movimenti del sole e della luna è degli astri esistono solo per rendere la terra un luogo piacevole in cui vivere. E se qualcuno si scandalizza per le lunghe notti polari, pensi all’aurora boreale. I toni piacevoli e l’armonia ammirevole di una cetra ci costringono a concludere che sia stata suonata da un abile artista; a maggior ragione il bellissimo ordine dell’universo, ci rivela l’infinita saggezza e arte di Colui che lo governa. (S. Greg Naz.). “O Signore, quanto sono meravigliose le tue opere!” dice il Salmista (CIII, 24), “hai fatto tutto con saggezza”.

6. DIO È ONNIPOTENTE, CIOÈ PUÒ FARE TUTTO QUELLO CHE VUOLE, E QUESTO SOLO CON LA SUA VOLONTÀ.

Dio può fare tutto, anche ciò che a noi sembra impossibile: per esempio, il salvataggio dalla fornace. Casi simili si verificarono durante le grandi persecuzioni. Con Dio, dice Gesù Cristo, tutto è possibile. (Matteo XIX, 26). E Gabriele disse a Maria: “A Dio nessuna opera è impossibile”. (S. Luc.I, 37). Dio non sarebbe Dio se non potesse fare tutto ciò che vuole (S. Pietro Crisol.). – Dio può fare tutto ciò che vuole, ma non vuole tutto ciò che può (Teod.). Dio non può e non vuole fare ciò che ripugna alle sue infinite perfezioni, ad esempio mentire, ingannare. Né Dio vuole tutto ciò che potrebbe fare; si accontenta di ciò che ritiene sufficiente (ibid.). Quindi Dio potrebbe creare un universo più bello, altri universi, altre creature. – Quando le creature vogliono intraprendere un’opera, sono obbligate a rispettare le leggi stabilite dal Creatore e di mantenersi entro limiti definiti: Dio non è vincolato da nulla. Tutto ciò che deve fare è volere, e immediatamente le cose sono fatte. Dio ha parlato e le cose sono state fatte; ha comandato e le cose sono state create. (Sal. CXLV1II, 5).

L’onnipotenza divina si rivela soprattutto nella creazione, nei miracoli di Gesù Cristo e nei miracoli che lo hanno preceduto e seguito per dimostrare la verità della Religione cristiana.

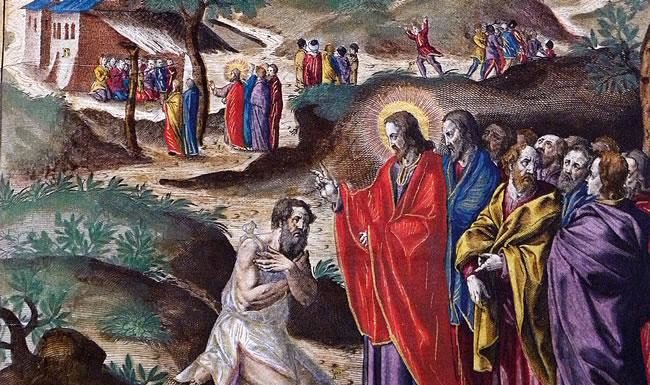

La terra ha una superficie di 5.400 miglia, quindi è immensa. Ma il sole è più grande (sempre secondo la falsa scienza astronomica antibiblica – ndr.-); esistono, tuttavia, astri celesti più grandi, (ancche se nessuno li ha mai visti… qui seguono false considerazioni astronomiche di stampo eliocentrico e antibiblico, che riteniamo di omettere perché non conformi alla dottrina biblico-cattolica – ndr. -). Dobbiamo aggiungere i miracoli di Gesù Cristo: la risurrezione di Lazzaro, il placarsi della tempesta, la liberazione dei tre giovani dalla fornace; gli innumerevoli miracoli di Lourdes; i numerosi corpi intatti dei Santi, ecc. Chi può raccontare le meraviglie del Signore e rendere pubbliche lle sue lodi? (Sal. CV, 2).

Poiché Dio è onnipotente, possiamo sperare nel suo aiuto nelle nostre necessità più urgenti.

Dio ha mille modi per aiutarci. Può, per esempio, mandare un Angelo, come Pietro in prigione, o fare un miracolo, come sul lago di Genezareth; ma, come regola generale, Dio usa i mezzi più deboli per aiutarci. È così che rivela la sua grandezza. Per salvare Giuseppe in Egitto, ha usato un sogno, per salvare Betulia, di Giuditta, una semplice donna. Non è più difficile per lui aiutare con pochi mezzi che con molti (I, Re XIV, 6).

7. DIO È SOVRANAMENTE BUONO, CIOÈ DIO AMA LE SUE CREATURE PIÙ DI QUANTO UN BUON PADRE AMI I SUOI FIGLIUOLI.

Dio ama le sue creature, cioè non vuole loro altro che il bene e non dà loro altro che il bene. Dio è l’amore stesso (I, S. Giovanni IV, 8 ). L’amore è essenziale alla sua natura. La sorgente può che produrre acqua, il sole solo luce! Dio non può non amare ed essere buono. La bontà di Dio è essenzialmente diversa dalla bontà delle creature“, dice Alb. Stoltz, come la luce di un muro illuminato dal sole è diversa dal sole stesso. Il muro è luminoso solo per la luce che comunica, mentre il sole è la luce stessa. Le creature sono buone, piene di amore, solo perché Dio comunica loro bontà e amore. Ma Dio non è solo buono, è la bontà, l’amore stesso. Per questo Gesù Cristo ha detto: “Nessuno è buono se non Dio solo”. (S. Marco X, 18).

1. L’amore di Dio si estende a tutte le creature. (Sap. XI, 25).

Il sole illumina gli immensi spazi del cielo e l’amore di Dio comprende tutte le creature. Neanche gli animali sono esclusi (S. Ephr.). Cristo stesso dice dei passeri: “Nessuno di loro è dimenticato da Dio” (S. Luc. XII, 6).

2. Dio ha un amore speciale per l’umanità, perché gli ha procurato innumerevoli benefici eccezionali, ha persino inviato suo Figlio per salvarl

I benefici che abbiamo ricevuto da Dio sono numerosi e degni di nota. “La sua bontà”, dice San Leone, “si riflette in noi come in uno specchio. Quali meraviglie ha messo nel nostro corpo: ci ha donato i sensi e il linguaggio, ha dotato la nostra mente di molte facoltà: intelligenza, libertà e memoria. Non ci ha forse dato per il nostro corpo: cibo, bevande, riparo, vestiti, salute, ecc.? Con quale bellezza non ha forse rivestito la terra per noi! La luce, il calore l’aria, il fuoco, l’acqua, le piante con i loro variegati frutti, gli innumerevoli animali, i pesci, gli uccelli, ecc. – Tutto questo lo ha creato per il nostro uso e godimento. E qual varietà c’è sulla terra: il susseguirsi delle stagioni, l’alternarsi del giorno e della notte, della pioggia e del sole. Quali forze Dio ha messo nella natura per usarle a nostro vantaggio: il magnetismo, l’elettricità, il vapore! Quali tesori ha nascosto per secoli nel seno della terra per l’umanità, giacimenti di carbone, miniere di sale, pietre e metalli preziosi, ecc.! Dio ha fatto veramente dell’uomo il Signore della creazione (Gen. I, 26), e così facendo ha dimostrato quanto lo ama. – Dio ci ama molto più di quanto amiamo noi stessi (S. Ign. L).

Il suo amore supera persino l’amore materno (Is. XLIX, 15), e l’amore di tutte le creature messe insieme non si avvicina all’amore di Dio per noi. La fonte del suo amore è sempre inesauribile, e rimane la stessa anche quando milioni di uomini la respingono. (S. Fr. S.). – Ma l’amore di Dio si manifesta soprattutto nel fatto che ci ha dato suo Figlio. “Dio ha tanto amato il mondo – ha detto Gesù Cristo – che ha dato il suo Figlio unigenito” (S. Giov. III, 16). Abramo ha dato a Dio la prova più eclatante del suo amore offrendogli un figlio. Dio ha fatto lo stesso per noi. Non c’è amore più amore più grande, dice Gesù Cristo, che dare la vita per i propri amici. (S. Giovanni XV, 13) e Cristo ha voluto soffrire sulla croce per mostrarci l’eccesso del suo amore. Tutto il comportamento del Crocifisso dimostra il suo grande amore per noi. Egli ha inclinato il capo come per baciarci, ha steso le braccia come per abbracciarci, ha aperto il suo cuore per racchiuderci nel suo amore (S. Aug.). Nel SS. Sacramento Gesù Cristo ha voluto anche perpetuare la sua presenza tra noi, nella Santa Comunione, vuole unirsi intimamente a noi. Infine Gesù Cristo ha promesso nella sua bontà di esaudire tutte le preghiere fatte nel suo nome (S. Giovanni XIV, 14).

3. Tra tutti gli uomini, Dio mostra il suo amore di preferenza per i giusti.

Un’anima perfetta è preferita da Dio a mille imperfette (S. Alf.). O quanto il Dio d’Israele è buono con i retti di cuore (Sal. LXXII, I). Li visita con grandi consolazioni interiori (Sal. XXX, 20); fa sì che i giusti abbiano successo in tutto. (Rom. VIII,28). Il Padre e il Figlio vengono ad abitare in loro per mezzo dello Spirito Santo (S. J. XIV, 23). Dio ricompensa le buone opere dei giusti ben oltre i loro meriti, li ricompensa al centuplo (S. Matth. XIX, 29), li ama, nonostante i loro piccoli difetti e le loro imperfezioni. Eegli è come una madre che ama il suo bambino con tenerezza e compassione, nonostante la sua debolezza e la sua cattiva salute. (S. Fr. de S.).

4. Dio testimonia il suo amore anche ai peccatori.

Fino all’ultimo respiro li ricopre di favori, nonostante le loro malefatte; fa splendere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e la sua pioggia cade sui giusti e sui peccatori. (S. Matth. V, 45). Se li fa soffrire, è per amore. Dio è un medico che taglia e brucia solo per guarire (S. Aug.). Dio ama i peccatori solo perché tutti hanno ancora qualcosa di buono in loro e possono essere convertiti prima di morire. Ma l’amore di Dio per i peccatori non è facile da mostrare; una calamita attira tutti i pezzi di bontà del mondo. Se la calamita attira le particelle di ferro vicino a sé, ma se c’è un oggetto tra di essa, la sua forza può ancora estendersi a quell’oggetto ma le particelle non lo toccheranno. – L’amore di Dio si rifiuta solo ai demoni e ai reprobi. Si manifesta anche all’inferno, perché i dannati soffrono molto meno di quanto meritino. (S. Th. d’Aq.) L’amore di Dio da loro rifiutato è proprio la fonte dei loro tormenti. Diranno: Ah, se Dio non mi avesse amato così tanto, l’inferno sarebbe sopportabile. Ma essere stato amato così tanto! Che tormento! (Il Curato d’Ars). Poiché Dio è così buono con noi, dobbiamo amarlo sopra ogni cosa (S. Giov. IV, 19). Non dobbiamo tremare davanti a Lui come davanti all’Onnipotente, né temerlo come degli schiavi, ma avvicinarci a Lui con fiducia filiale (Rom. VIII, 15). – E poiché Dio è così buono con noi, dobbiamo esserlo anche per i nostri simili e persino per tutte le creature (Efes. IV 92). Dio ci ha quindi dato i seguenti comandamenti: l’amore di Dio, l’amore per il prossimo, l’amore per i nemici, il compimento delle opere di misericordia, le opere di misericordia che siamo tenuti a compiere anche verso gli animali. – La bontà di Dio si manifesta in particolare con la sua longanimità e la sua misericordia.

8. DIO È INFINITAMENTE PAZIENTE, CIOÈ LASCIA AL PECCATORE IL TEMPO DI CONVVERTIRSI.

Gli uomini sono soliti punire immediatamente, ma non Dio. Egli sopporta lungamente la ribellione delle sue creature ed il disprezzo delle sue grazie, “non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva “. (Ezechiele XVIII, 27). Per questo ha spesso predetto i suoi castighi con molto anticipo, ed è solo con lentezza, come con esitazione, che li ha eseguiti

. Egli ha lasciato ai contemporanei di Noè 120 anni per la loro conversione, 40 giorni ai Niniviti, 37 anni agli abitanti di Gerusalemme. (S. Matth. XXIII, 37). I castighi di Dio cadono come una folgore, non da un cielo sereno, ma da un cielo che prima era coperto di nuvole e mostrava i segni di una tempesta. – Dio dimostra la sua longanimità con la parabola del fico sterile (S. Luc. XIII). Se Dio non fosse Dio sarebbe ingiusto per la sua eccessiva pazienza con i peccatori. (S. Aug.). L’attività di Dio è l’opposto di quella dell’uomo: a questi ci vuole molto tempo per costruire e un attimo per distruggere; Dio, al contrario, crea in un batter d’occhio, ma è lento a distruggere; ha creato il mondo in 6 giorni e ha assegnato 7 giorni alla rovina di Gerico. (S. Giov. Chr.) Anche l’uomo non demolisce subito la sua casa se vi trova un difetto, la lascia in piedi e cerca di ripararla: Dio agisce così con l’uomo (S. Bern.).

Dio è così paziente perché ha pietà della nostra debolezza, e perché vuole rendere più facile la conversione del peccatore.

Dio agisce come una madre con il suo bambino recalcitrante. Invece di colpirlo, lo stringe più forte al suo cuore e lo accarezza fino a quando non sia calmato (Hunolt). – Dio ti risparmia perché tu possa convertirti, non perché tu rimanga nel tuo peccato (S. Aug.). Non sapete che la bontà di Dio vi porta alla penitenza? alla penitenza! (Rom. II, 4). Dio ha pazienza per noi solo perché vuole vederci tutti fare penitenza (II, S. Pietro III, 9.) Molti peccatori non hanno abusato della longanimità di Dio, perché tanti grandi peccatori si sono convertiti e sono diventati grandi Santi: Maria Maddalena, Agostino, Maria egiziaca e così via. Dopo la loro conversione hanno fatto più opere di giustizia di quante ne avessero fatte prima di aver commesso iniquità. (S. Aug.). Ma nonostante la pazienza longanimità di Dio, alcuni peccatori non si convertono; lo stesso raggio di luce solare agisce in modo diverso su oggetti diversi: ammorbidisce la cera e dissecca l’argilla mattone, e così la pazienza di Dio fa tornare alcuni e indurisce altri. – Se Dio non fosse paziente, pochi si salverebbero. Se Dio non fosse paziente, pochi si salverebbero, perché noi siamo tutti peccatori e se alcuni impiegano più tempo di altri a lasciare il peccato, noi tutti ci mettiamo molto a correggerci completamente. Se Dio eliminasse subito i peccatori, lo serviremmo meno per amore che per timore (Sant. Brig.) – Anche se Dio è misericordioso, è molto pericoloso rimandare la conversione, perché l’ira scoppia all’improvviso (Ecclesiastico V. 9) come nella parabola del fico. (S. Luc, XIII). Il ritardo causato dalla pazienza è compensato dalla severità della punizione. Più la punizione è ritardata, più è violenta, così come l’arco scocca la freccia con tanta più forza quanto più a lungo è stata legata la corda. (S. Aug.). Ne vediamo un esempio nella terribile fine del crudele Antioco Epifane (II, Maccab. IX).

9. DIO È INFINITAMENTE MISERICORDIOSO, CIOÈ PERDONA VOLENTIERI LE NOSTRE COLPE QUANDO CE NE PENTIAMO SINCERAMENTE.

Questa grande misericordia è rappresentata da Gesù Cristo nella bellissima parabola del figliol prodigo. (S. Luc. XV). Non appena Davide, sotto l’ammonimento del Profeta, Nathan, aveva confessato il suo crimine, Nathan gliene annunciò la remissione. (II Re XII, 13). Non appena il dolore di aver peccato si impadronisce del peccatore, il Signore è soddisfatto (S. Lor. Giustin.) È proprio di Dio avere pietà e perdonare. (Messa per i defunti). La misericordia di Dio è infinita: l’oceano ha dei limiti,

ma la misericordia di Dio non conosce limiti. (S. Giov. Cr.) Dio ci chiede di perdonare il nostro prossimo settanta volte sette; quanto deve essere grande la sua misericordia!

Dio manifesta la sua misericordia ricercando il peccatore con la sofferenza ed i benefici, ed accogliendo amorevolmente i più grandi peccatori, e mostrando loro più amore dopo la loro conversione che prima.

Dio è il buon pastore che segue la pecora smarrita finché non la ritrova. (S. Luc. XV). Dio manda la sofferenza al figliol prodigo; a Davide, un profeta; Gesù Cristo guarda Pietro per commuoverlo e parla con la Samaritana al pozzo di Giacobbe per convertirla. Dio assomiglia a un pescatore o a un cacciatore che escogita ogni sorta di trucchi ed esche per attirare i pesci o gli uccelli nelle sue reti. (L. de Gren). – Dio perdona i più grandi peccatori: “Se. – Egli dice – i vostri peccati fossero come scarlatto, io li farei diventare bianchi come la neve; e se fossero rossi come la porpora, li farei diventare bianchi come la lana.” (Is. I, 18). Quanto più grande è il peccato, più il Signore è accogliente, se il peccatore vuole convertirsi. Così diceva Davide: Signore siatemi propizio, perché numerosi sono i miei peccati (Sal. XXIV, 11). Dio è come un pescatore la cui gioia aumenta con la grandezza dei pesci che prende. Egli trae maggior onore dal perdono concesso agli uomini che, a causa del numero e la gravità dei loro peccati sembrando quasi indegni. “Nessuno è dannato per aver fatto troppo male, ma molti sono all’inferno per un solo peccato di cui non hanno voluto fare ammenda”. (Curato d’Ars). Fate tutto ciò che potete, Dio farà tutto ciò che può per riconciliarsi con voi. (S. Giov. Cr.). Anche Giuda sarebbe stato perdonato, se avesse voluto. – Dio a volte perdona all’ultimo momento, come dimostra il Buon Ladrone. Ma nessuno deve rimandare la sua conversione fino ad allora: Dio ha giustificato uno di loro all’ultimo momento perché nessuno si disperasse, ma solo uno perché nessuno rimandasse la sua conversione fino alla morte. (S. Aug.). Le conversioni sul letto di morte sono sempre dubbiose, perché l’esperienza ci insegna che in quel momento i peccatori promettono e, appena guariti, non mantengono nulla: è il caso dell’empio Voltaire. In punto di morte i peccatori difficilmente si convertono se non loro malgrado. Essi sono come i marinai che in caso di pericolo di naufragio, gettano in mare il loro carico per necessità, ma non per repulsione per il carico stesso. “È ridicolo chi, forte e giovane, si è rifiutato di combattere e poi, debole ed impotente, vuole finalmente essere portato sul campo di battaglia. Dio accoglie con amore il peccatore pentito. Quale non fu la bontà di Gesù Cristo verso la Maddalena nella casa di Simone (S. Luc. VIl), nei confronti della donna peccatrice che i farisei gli portarono nel tempio (S. Giov. VIII), verso il buon ladrone (S. Luc. XXIII)! Quanto affettuosa l’accoglienza riservata al figliol prodigo dal padre: e quel padre è Dio (Lc. XV). Dio è più pronto a perdonare il peccatore che il peccatore a ricevere il perdono. (S. Aug.). Prima che il supplicante si avvicini alla porta, Lui già l’apre. Signore, prima che egli si prostri davanti a Voi, gli avete già teso la mano (S. Ephr.). Dio si rallegra anche della conversione del peccatore; in cielo, dice Gesù Cristo, c’è più gioia nella conversione di un peccatore che nella perseveranza dei giusti che non hanno bisogno di perdono (S. Luc. XV, 7). Questa gioia deriva dal fatto che i peccatori convertiti di solito servono Dio con più zelo e lo amano con più ardore (S. Gregorio Magno). – Dio di solito tratta il peccatore dopo la conversione con più benevolenza di prima. Il padre del figliol prodigo fece preparare per lui un sontuoso banchetto al suo ritorno; questo padre è Dio (S. Luc. XV). Dio visita ogni convertito con consolazioni interiori. Lo riempie di grazie come S. Paolo che fu rapito al 3° cielo. (II Cor. XII, 2.). Quando gli uomini perdonano coloro che li hanno offesi, non li amano più come prima. Dio agisce in modo diverso. Stima di più colui che torna a Lui che colui che rimane indietro. (S. P. Dam.) Per questo S. Aug. chiama il peccato originale una colpa felice.

10. DIO È INFINITAMENTE SANTO, CIOÈ AMA IL BENE E DETESTA IL MALE. (Prov. XV.).

I pagani immaginavano i loro dèi come pieni di difetti e protettori dei vizi. Non è così per il vero Dio: Egli è puro da ogni macchia ed odia ogni tipo di male nelle sue creature. La santità di Dio non è altro che il suo amore per le sue infinite perfezioni. – Chi ama la pulizia cerca di essere lui stesso libero da ogni macchia e di mantenere pulito tutto ciò che lo circonda (la sua casa, la sua stanza, la sua i suoi libri, ecc.). Lo stesso vale per Dio: egli è puro da tutto e vuole che anche le sue creature lo siano. Quanto è puro l’azzurro del cielo che non è turbato da alcuna nube. Quanto è pura una veste candida senza un granello di polvere. Eppure Dio è ancora più puro. La santità di Dio degli Angeli e dei Santi è come la luminosità del sole rispetto alla luce di una lampada. Dio trova macchie anche negli Angeli (Giobbe, IV, 18).

La nostra giustizia, Signore, è davanti a te come un telo impuro” (Isaia LXIV, 6). Gli stessi Angeli del cielo lodano la santità di Dio (Isaia VI, 3), e la santa Chiesa dice giustamente nelle sue preghiere: “Tu solo, Signore, sei santo! – Dio vuole che anche noi, sue creature, siamo liberi da ogni contaminazione. Siate santi”, ci dice, “come io sono santo”. (III Mos. XI, 14). Per questo ha la legge naturale nell’anima di ogni uomo (coscienza); per questo ha rivelato la sua volontà agli uomini sul Monte Sinai e ha attribuito felici conseguenze alle buone azioni e conseguenze infelici alle azioni cattive. Per purificare gli uomini dalle loro colpe, manda loro delle sofferenze; è come il giardiniere che pota la vite per farla fruttificare. (S. Giovanni XV, 2). Inoltre li purifica anche nel purgatorio, perché nulla di impuro può entrare nel cielo. (Apoc. XXI, 27). I Santi e gli Angeli sono rappresentati con vesti bianche come la neve ed anche i neobattezzati sono vestiti di bianco. – Siate santi e puri e sarete i preferiti di Dio.

11. DIO È INFINITAMENTE GIUSTO, CIOÈ RICOMPENSA TUTTO CIÒ CHE È BUONO. E PUNISCE TUTTO CIÒ CHE È CATTIVO.

o è infinitamente giusto, cioè ricompensa tutto ciò che è buono e punisce tutto ciò che è cattivo.

ricompensa tutto ciò che è buono e punisce tutto ciò che è

male.

La giustizia di Dio non è altro che la sua bontà. Dio punisce l’uomo solo per renderlo migliore, cioè più felice. “Dio è giusto perché è buono”. (Clém. AL).

1. Dio premia e punisce gli uomini in parte già quaggiù, ma la sua giustizia si perfeziona solo dopo la morte.

Già quaggiù, le buone azioni danno all’uomo onori, ricchezza, salute e coscienza tranquilla, (Salmo CXVIII, 165). Le azioni cattive producono il contrario. Noè, Abramo e Giuseppe hanno già ricevuto parte della loro ricompensa qui sulla terra; i figli di Eli e Assalonne hanno ricevuto la loro punizione. La giustizia perfetta si esercita solo nel giudizio successivo alla morte. Dopo la risurrezione, il corpo stesso parteciperà alla ricompensa o al castigo. – Se Dio punisse tutte le colpe commesse già in questa vita, gli uomini crederebbero che nulla è riservato per l’ultimo giudizio, e se non ne punisse nessuna, non crederebbero nella sua provvidenza (S. Aug.).

2. Dio premia la più piccola azione buona e punisce il più piccolo dei peccati.

Cristo promette di ricompensare un bicchiere d’acqua fresca dato ad uno dei suoi. (S. Marco IX, 40). Dio ricompensa persino uno sguardo alzato verso di Lui (Ste Teeresa).

“Vi dico – dichiara Cristo – che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola inutile”. (S. Matteo XII, 36).

3. Dio punisce generalmente l’uomo là dove ha peccato.

Ciò che è stato usato per il peccato sarà usato per il castigo. (Sap. XI, 17) “Sarete ripagati”, dice Cristo, nella misura con cui avrete trattato gli altri” (S. Math. VII, 2). Assalonne era orgoglioso dei suoi capelli; fu la causa della sua caduta. Il cattivo uomo ricco peccò di più con la lingua, è questa che viene punita di più all’inferno. Il re d’Egitto aveva costretto gli Israeliti a gettare tutti i loro figli maschi nel Nilo e questo stesso re d’Egitto perì tra le onde del Mar Rosso con tutti gli uomini in grado di portare le armi. Il re Antioco, che aveva fatto uccidere Eleazar e i 7 fratelli Maccabei per la loro fedeltà alla religione, fu divorato dai vermi (II Mach. IX, 6). Ai due ladroni crocifissi con N. S. che erano stati assassini, furono spezzate le gambe. Aman, il ministro del re di Persia, aveva voluto impiccare lo zio di Ester, perché si era rifiutato di inchinarsi a lui, e il re fece impiccare Aman proprio sul patibolo che aveva preparato. (Ester V.) Le madri di Betlemme rifiutarono l’ospitalità alla Madre di Dio: fu una crudeltà contro il Figlio di Dio, presto punita dalla crudeltà di Erode contro i loro stessi figli. (S. Matth. II, 16). Nell’anno 70, gli abitanti di Gerusalemme furono puniti per le torture che avevano inflitto a Cristo. Molte migliaia di ebrei furono crocifissi dai soldati romani. (Quasi 500 furono giustiziati ogni giorno per 6 mesi). E 2.000 ebrei furono trasportati a Roma da Tito, vestiti con le vesti bianche dei pazzi. Napoleone 1° subì quanto aveva inflitto a Pio VII e fu prigioniero due volte. Molti dicono: “Si tratta di semplici coincidenze”, ma il Cristiano fedele vi riconosce il dito di Dio. (S. Aug.).

4. Nei suoi castighi e nelle sue ricompense, Dio prende in considerazione le situazione di ogni uomo, soprattutto delle sue intenzioni e dei suoi talenti.

Chi fa il bene per essere lodato dagli uomini non sarà ricompensato da Dio. (S. Math. VI, 2). Gli uomini giudicano secondo le apparenze, ma Dio guarda il cuore (I Re XVI 7). – Ecco perché la povera vedova che gettò 2 denari nel tesoro del tempio ha avuto un merito maggiore davanti a Dio rispetto a tutti i ricchi che avevano gettato il superfluo (S. Luc. XXI). Lo schiavo che, avendo conosciuto la volontà del suo padrone fa il male, riceverà più colpi dello schiavo che l’ha ignorava (S. Luc. XII, 47); cioè quanto più perfetta è la conoscenza di Dio, tanto più grave è il peccato.

5. Dio non ha riguardo per le persone (Rm II).

Molti di coloro che erano primi sulla terra saranno ultimi nell’altra vita. (S. Math. XIX, 30). È la storia del ricco malvagio e del povero Lazzaro.

Anche gli angeli furono riprovati. Molti di coloro ai quali oggi vengono erette statue, saranno infelici dopo la loro morte. Molti uomini hanno i loro nomi brillantemente scritti nel libro della storia, che saranno cancellati dal libro della vita custodito da Dio.

Essendo Dio sovranamente giusto, dobbiamo temerlo.

Temete colui – ci dice Cristo – che è in grado di gettare anima e corpo nel fuoco dell’inferno”. (S. Math. X, 18). Un solo peccato, il peccato originale, è la causa della morte e della sofferenza di tutta l’umanità e la dannazione eterna di molti. Da questo possiamo concludere quanto Dio sia giusto e quanto siano terribili le pene del Purgatorio. Possiamo trarre la stessa conclusione dalla crocifissione di N. S.. Chi dunque non teme Dio? – Ma il nostro timore di Dio non deve essere servile, ma filiale (Rom. VIII, 15), cioè dobbiamo temere meno di essere puniti da Dio che di offenderlo. “Chi fa il bene solo per paura del castigo, non ha ancora abbandonato completamente il peccato”. (San Gregorio Magno). Il timore filiale si trova solo con un grande amore per Dio, perché l’amore perfetto scaccia il timore servile. (San Giovanni, IV, 18). 11 Tuttavia, per paura del castigo occorre fare ciò che non facciamo ancora per amore della santità (S. Aug.).

Il timore di Dio ci dà grandi vantaggi: ci tiene lontani dal peccato, ci conduce alla perfezione e ci conduce alla felicità temporale ed eterna.

Il timore di Dio elimina il peccato (Sap. I, 27). Ha impedito al vecchio Eleazar di toccare le carni proibite. “Se”, disse, “ora sfuggissi ai tormenti degli uomini, non potrei sfuggire né vivo né morto alla mano dell’Onnipotente”. (II Macc. VI, 26). Chi teme il Signore, sfugge agli inseguimenti dello spirito maligno (S. Ephr.). Chi teme il Signore non teme nulla (Sap .. XXXIV, 16); abuserà dei suoi sensi tanto poco quanto un uomo crocifisso non si muove per paura di aumentare le sue sofferenze (S. Bas). Il vento disperde le nubi e il timore di Dio, la concupiscenza della carne (San Bernardo). Chi teme Dio si libera delle preoccupazioni del mondo, come un marinaio getta in mare il suo carico per paura del naufragio (S. Greg. M.). – Il timore di Dio preserva la virtù come il muro di cinta protegge la vite. (Luigi de Gr.). Essa è la gioia della virtù ed è simile alla

sentinella armata che sorveglia una casa per timore dei ladri (S. Giov. Chris.). Come l’ago buca il tessuto e apre la strada al filo di seta, così il timore di Dio apre la strada all’amore. (S. Aug. S. Fr. de S.). – Il timore del Signore è l’inizio della sapienza (Sal. CX, 10). Il timore degli uomini è misto ad amarezza, quello di Dio è pieno di dolcezza; questo rende l’uomo schiavo, l’altro lo rende libero (Cassiod.). Il timore di Dio è accompagnato da onore e gloria. Esso è coronato da gioia e letizia, rallegra il cuore e la mente. (Sap. 1, 11). Felice l’uomo che teme il Signore (Sal. CXI, 1). Dio sarà tanto meno da temere nel giudizio se lo abbiamo temuto in questa vita (S. Greg. Gr.).

Il timore di Dio è una grazia molto speciale.

Io, dice il Signore, metterò il mio timore nei loro cuori, affinché non si allontanino da me. (Ger. XXXII, 40). Preghiamo dunque come Davide: “Signore! Trafiggete la mia carne con il timore del vostro volto” (Sal. CXVill, 120). Il timore di Dio è uno dei sette doni dello Spirito Santo.

12. DIIO È INFINITAMENTE VERITIERO, CIOÈ EGLI RIVELA SOLO LA VERITÀ. (s. Giovanni VIII, 26).

Dio non può ingannare se stesso né può ingannare noi. Egli non può sbagliare, perché è onnisciente. Non può mentire, perché è infinitamente santo. “Colui che ha proibito così severamente la menzogna, non può commetterla” (S. Clém. Rom.). Dio non è come un uomo capace di mentire; non è come il figlio dell’uomo capace di cambiamento (Numeri XXIII, 19). Dobbiamo quindi credere alla Parola di Dio, anche alle verità che la nostra debole ragione non può afferrare, ad esempio i misteri della nostra santa Religione: la Santa Trinità, l’Incarnazione, la Presenza Reale.

13. DOO È INFINITAMENTE FEDELE, MANTIENE TUTTE LE SUE PROMESSE E COMPIE TUTTE LE SUE MIINACCE.

La fedeltà di Dio non è altro che la sua veridicità rispetto alle sue promesse.. – Le minacce di Dio nel Paradiso (Genesi II, 17) sono state adempiute alla lettera, così come è stata adempiuta alla lettera la promessa del Redentore. (ibid. III, 15); allo stesso modo, la minaccia di Gesù Cristo contro Gerusalemme si è realizzata alla lettera nell’anno 70. (S. Math. XXIV). Il suo tempio secondo Daniele (IX, 27) non deve essere ricostruito fino alla fine dei tempi. Ora, Giuliano, l’apostata, iniziò la ricostruzione nell’anno 361, ma dei terremoti distrussero le prime fondamenta e le fiamme che si alzavano dal suolo dispersero gli operai. – Dio spesso usa promesse e minacce per smuovere la nostra volontà indebolita. Gesù Cristo ci mostra continuamente la ricompensa o la punizione eterna. Le nature sensuali e rozze hanno bisogno di queste minacce, esse si lasciano guidare solo dalla paura, proprio come certi animali si lasciano domare solo dalla frusta. Dio, invece, minaccia solo per bontà. Un uomo che grida “Attenti!” dimostra con questo che non vuole colpirvi. Dio fa lo stesso: minaccia di punire per non essere obbligato a punire. (S. Aug.).

Tutto ciò che Cristo e i Profeti hanno predetto, e che non si è ancora avverato, si compirà.

Non ci sarà quindi mai un momento in cui la Chiesa non esisterà più, in cui il Papato sarà distrutto. (S. Math. XVI, 18). Il tempio di Gerusalemme non sarà mai ricostruito (Dan. IX, 27). Gli Ebrei si convertiranno alla fine dei tempi (Sal. III, 5). Il Giudizio Universale sarà preceduto da terrificanti prodigi in cielo e in terra (S. Math. XXiV, 29). Cristo risorgerà un giorno (S. Giov. V, 28) e ci giudicherà. (S. Math. XXV, 32). Inoltre il Cristo ci ha detto: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno”. (S. Math. XXIV, 35). Se ci fidiamo di un uomo perché ha messo la sua firma su un documento, quanto più dovremmo confidare in Dio che ha riempito con le sue promesse tutta la Santa Scrittura. (S. Pt. Cris.).