Il Vescovo Tihámer Toth

LA VERGINE MARIA (8)

Nihil Obstat: Dr. Andrés de Lucas, Canonico. Censore.

IMPRIMATUR: José María, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale. Madrid, 27 giugno 1951.

CAPITOLO VIII

LA MADRE ADDOLORATA

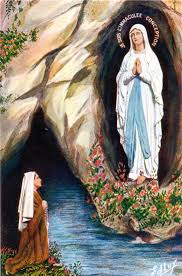

Saggi e artisti di tutto il mondo salutano con grande gioia il giorno in cui il Re di Svezia assegna il Premio Nobel ai vincitori. Nel 1928, il premio per la letteratura fu assegnato a una scrittrice, Sigrid Undset. Il 7 dicembre era di passaggio a Stoccolma a ricevere il premio. A Oslo fu organizzata una grande festa in suo onore, ed il giorno dopo, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, si recò alla chiesa dei Domenicani e depose silenziosamente ai piedi dell’Addolorata la corona di alloro ricevuta la sera prima dai suoi ammiratori. Non sappiamo quante volte questa scrittrice di fama mondiale deve essersi inginocchiata davanti alla statua della Madre Addolorata. Non sappiamo quale sia il volto della Madre Addolorata su ambizioni, progetti di vita, sforzi, amore, pace. Sappiamo solo che milioni di persone che hanno guardato negli occhi della Madre del dolore, hanno trovato consolazione, e nuovo coraggio di vivere… ai piedi della Madre Addolorata! A Lei voglio dedicare questo capitolo: La Madre Addolorata! Sul sentiero della vita – un sentiero di rovi, sassoso, aspro e triste – vorrei condurre i miei lettori per far capire loro la meravigliosa influenza che il suo culto esercita sull’anima umana.

.I. Per prima cosa percorreremo il sentiero spinoso che Maria ha dovuto percorrere, perché solo così …

II. Scopriremo con chiarezza le fonti della vita che sgorgano dalla Madre Addolorata per addolcire le nostre pene.

I. MARIA SULLA VIA DEL DOLORE

Oggi, il nome che più spesso diamo a Maria è quello di “Beata Vergine”, ma con questo nome indichiamo piuttosto il suo stato attuale nei cieli e non la sua precedente vita terrena. Perché la sua vita terrena fu afflitta da tristi eventi, tanto che, tenendone conto, dobbiamo piuttosto chiamarla “Vergine Addolorata”. E questo non deve sorprenderci. Non dovrebbe meravigliarci che la corrente impetuosa della Passione di Cristo si sia manifestata così fortemente e intensamente nella Vergine Maria. Chi era così vicino a Cristo come Lei. Lei è l’albero rigoglioso il cui fiore è Cristo, e se l’uragano ha portato via il fiore, non c’è da meravigliarsi che non lasci intatto l’albero? Non c’è da meravigliarsi se tutto ciò che Cristo ha sofferto… ha sofferto con Lui? Anche Maria? – Parliamo spesso dei sette dolori di Maria. Quali sono?

1. Il primo dolore che ha dovuto subire è stato molto prima della nascita di Cristo: voleva trascorrere tutta la sua vita nel tempio di Dio, e dovette lasciare il tempio per diventare la moglie di San Giuseppe. La decisione fu dolorosa, ma non esitò, perché anteponeva sempre la volontà del Signore ai propri desideri e progetti.

2. Il secondo dolore fu una prova ancora più difficile. All’inizio, San Giuseppe non sapeva in quale meraviglioso modo Dio volesse mandarci il suo Figlio unigenito. Guardava alla maternità di Maria e segretamente voleva ripudiarla. È facile comprendere la dolorosa ferita che questo pensiero debba aver inflitto all’anima purissima della Vergine.

3. Il dolore dell’esilio segue a Natale. La Sacra Famiglia cercava alloggio e trovò la crudeltà degli uomini… le fredde mura della stalla di Betlemme…, in inverno…, di notte…

4. Quaranta giorni dopo la nascita di Gesù ci fu la misteriosa profezia del vecchio Simeone. La Vergine Maria presenta il Bambino Gesù al tempio. E Simeone rivolge a Maria queste parole sconvolgenti: “Una spada ti trafiggerà l’anima” (Lc. II,35). Qual duri presentimenti dovevano avere le parole di Simeone nell’anima di Maria. Se un pugnale affilato trafigge la carne, se penetra in profondità nelle fibre, è doloroso, non è vero? Ma se un pugnale, una parola tagliente ferisce la nostra anima, e non solo la ferisce, ma la “trafigge”, quale orrenda sofferenza! Le parole di Simeone hanno avuto sull’anima di Maria lo stesso effetto di un proiettile in una caccia grossa. Se non la uccide, la tormenta. Ci sono parole ed eventi – la madre che dice addio, le ultime parole del padre morente – che un uomo non potrà mai dimenticare nel corso della sua vita. Le parole di Simeone erano indimenticabili; vibravano continuamente nel cuore di Maria; quando si prendeva cura di Gesù, quando lo cullava, quando lo addormentava, sapeva sempre che lo stava preparando alla sofferenza. “Una spada trafiggerà la tua anima.” Posso immaginare la piccola casa di Nazareth: con che occhi, pieni di ansia, la Madre deve aver guardato molte volte il Bambino che cresceva! Come deve essersi sentita leggendo l’Antico Testamento o o ascoltandolo di sabato nella sinagoga, ciò che il Messia avrebbe dovuto soffrire! Come le profezie di Isaia e del salmo di Davide l’avrebbero fatta soffrire! Le profezie di Isaia ed il salmo di Davide che descrivono il Messia paziente: “Uomo dei dolori…, non è bello in apparenza, né è splendido…”, “è un verme e non uomo, il rimprovero di uomini e il rifiuto della plebe”. “Le sue ossa sono state contate”, “le sue mani e i suoi piedi sono stati perforati”…, oh, che pugnale di dolore deve aver trafitto l’anima della Vergine Maria!

5. E, nel frattempo, ha dovuto soffrire tutta l’amarezza della fuga in Egitto e tutte le privazioni di una vita in esilio.

6. Dovette poi perdere per tre giorni Gesù, quando aveva dodici anni, e dovette cercarlo con la massima ansia del suo cuore di madre. Era come una sorta di preparazione al grande addio, per la grande perdita, per il settimo dolore, alla morte di Cristo. Per essere veramente vicina a noi, doveva vivere il dolore supremo: la perdita del suo Figlio.

7. E questo fu il dolore supremo, il settimo dolore di Maria. – Alle orecchie di Maria giunse una notizia terrificante sul suo Figlio divino: Giuda lo ha tradito… Soldati rozzi e una folla immonda lo hanno catturato nell’orto… Anche Pietro lo ha rinnegato… Il popolo ruggisce ingrato: “Crocifiggilo!”… Frustate, spine… Possiamo avere un’idea di ciò che significasse per la Madre Addolorata ogni notizia che le giungeva? Si incoronava “Regina dei martiri”! Fu martirizzata, non versando il proprio sangue, ma con gli atroci tormenti della sua anima! Cristo è condannato e porta la sua croce sulle spalle. Suonano le trombe. I banditori aprono la marcia… Poi.., giovani, ragazzi… Chiodi, corda, martello, scala, cavalieri… Alla fine arriva Cristo, stanco, ferito, sanguinante, con la pesante croce sulla spalla. Ed ora, in un angolo… si svolge una scena che fa rabbrividire il sangue. Se i nemici di Cristo non fossero stati così inveterati, essi stessi si sarebbero commossi… Una parte della folla stessa è colta da un sentimento umano, e apre la strada: eccola! Maria! Invano le anime compassionevoli cercarono invano di fermarla. Non poteva rimanere a casa: voleva vedere ancora una volta suo Figlio. Ma che incontro! Più grande è l’amore, più grande è il dolore”, dice Sant’Agostino! Ma c’era in questo mondo amore materno che possa essere paragonato anche solo lontanamente a quello di Maria? Chi ha conosciuto Cristo come Lei? Lei, fu Lei a sentire dall’Angelo che suo Figlio sarebbe stato chiamato Figlio dell’Altissimo. È stata Lei a vedere i Magi dall’Oriente inginocchiati davanti a Lui, rendendogli omaggio. Per trent’anni non ha scoperto in Lui un solo difetto, una sola imperfezione, ma bontà, saggezza, amore. E ora questo Figlio è quell’uomo trascinato in tanta ignominia? E poi segue la crocifissione, la morte e la sepoltura. A questo punto la Vergine Maria doveva vedere aumentare i suoi meriti verso il cielo… La sua anima doveva scalare le rocce del Golgota, attraverso il terribile albero della croce, e ripetere lì il “Sia fatta la tua volontà”. Le parole umane non possono esprimere ciò che Maria ha sofferto ai piedi della croce; ciò che ha provato quando Gesù, il suo Figlio morto le era in grembo. San Girolamo dice che nel cuore della Madre si aprivano tante ferite quante ce n’erano nel corpo del Figlio… Le parole umane non possono descriverlo. Qui possiamo solo ripetere le parole della Sacra Scrittura: “La tua afflizione è grande come il mare; chi può aiutarti?” (Lamentazioni II, 13). Un giorno intonasti il “Magnificat“…; cosa dici ora, Madre Addolorata? Potresti dire come nell’Antico Testamento Noemi,: “Non chiamarmi Naomi (cioè, graziosa), ma chiamami Mara (che significa amara), perché l’Onnipotente mi ha riempito di grande amarezza” (Ruth 1:20). “O voi che passate per questa via, osservate e considerate se c’è un dolore simile al mio dolore” (Lamentazioni 1:12).

II LA MADRE ADDOLORATA E IL NOSTRO DOLORE

A) Lo spirito cristiano ricorre con particolare predilezione a questa Madre Addolorata, e la Chiesa cattolica ne promuove il culto con particolare pietà. Gli altri eventi della vita di Maria sono celebrati con una festa, ma qui noi ne dedichiamo due: – il venerdì dell’Addolorata ed il 15 settembre – ed inoltre, la onoriamo anche con il Rosario (nei Misteri Dolorosi), con lo scapolare, con statue, pale d’altare, inni, cantici. Il pennello degli artisti ha rappresentato la Vergine Maria in forme una più bella dell’altra, e sebbene siano tutte vicine a noi, nessuna è così vicina a noi come quella di Maria nei dolori. Vicina a noi è l’immagine della “Madonna”, che rappresenta la Madre Gioiosa; l’immagine dell’Immacolata, che rappresenta la sempre Pura; l’immagine della Vergine Gloriosa, che rappresenta la trionfante Regina del cielo; ma nessuna di esse è così umana, nessuna di esse si impadronisce con tale potere su di noi, nessuna è così vicino al nostro cuore come l’immagine della Madre Addolorata. – Chi può sorprendersi Ricordiamo gli anni lontani dell’infanzia; qual è il ricordo più vivido che abbiamo di nostra madre? Quando e in quali circostanze ci ha impressionato maggiormente? Forse più di tutti gli altri, il momento in cui ci ha incoraggiato con gioia a muovere i primi passi? Le ninne nanne, forse, sono le ninne nanne che ci cantava? I suoi abbracci, quando ci stringeva al suo petto dopo una lunga assenza? È il volto gioioso della madre quello che più ricordiamo con il sentimento più intimo? No. Ma quello sguardo con cui lei si chinava, preoccupata, sul nostro letto, nelle notti febbrili, trascorse nell’insonnia e nel pianto per noi, e ancora di più quella tristezza che era causata da un nostro difetto o da qualche male ed il piangere a causa nostra. Bella e tenera è l’immagine della madre che gioisce con il suo bambino; ma più bella e tenera è l’immagine della madre che si prende cura del suo bambino e teme per lui. Per questo motivo la più toccante di tutte le immagini mariane è quella della Madre Sofferente, perché tutti i dolori di Maria erano per il suo Figlio divino. Se i bambini soccombono alla disgrazia, si rifugiano vicino alla madre. Così anche noi, nelle nostre disgrazie, cerchiamo rifugio vicino alla Madre di tutti, la Vergine Maria.

B) Cerchiamo di analizzare psicologicamente quella forza misteriosa che da due millenni a questa parte emana senza interruzione dal volto santo della Madre Addolorata e dalle anime degli afflitti. Cosa è questa forza consolatrice?

a) Prima di tutto, bisogna considerare la grandezza del dolore che la Madonna ha provato. Il grande dolore mitiga il piccolo dolore; entrando in contatto con il dolore degli altri, noi dimentichiamo i nostri piccoli dolori, e quando inciampiamo, lottiamo, noi, piccoli uomini, allora ci rivolgiamo alla Madre Addolorata e le mostriamo le nostre piccole o grandi pene quotidiane, i nostri dolori quotidiani, le nostre delusioni, le nostre amarezze, e come se ci vergognassimo, sentiamo che cosa insignificante sia tutto ciò che è nostro rispetto al mare di amarezza dei suoi dolori. E diciamo che non ce la facciamo più? E siamo disperati? Siamo noi quelli che si che si lamentano, dicendo che non è possibile sopportare la vita? D’altra parte, come è silenziosa Maria, come soffre senza pronunciare una parola di lamentela, con quale fiducia guarda al cielo, al Padre celeste!

b) Ma lo sguardo della Madre Addolorata

Madre Addolorata attenua le nostre sofferenze non solo per il fatto che abbia sofferto, ma le attenua ancora di più per il modo in cui ha sopportato le nostre stesse sofferenze ed ancor più per il modo in cui ha sopportato i suoi dolori. – Non è stata la Vergine Maria a redimerci, ma è stato il suo santo Figlio, che ha offerto per noi il sacrificio cruento sull’albero della croce. Ma proprio come ora il Sacerdote che celebra il santo Sacrificio della Messa, ed il diacono che lo assiste, così anche il Redentore, che ha offerto il sacrificio, aveva la sua Madre Addolorata ai piedi della croce, e la Madre lo servì come diacono. Ci sono alcune immagini che rappresentano Maria che sviene sul Calvario. Questo è falso: “Stabat mater“, la Madre Dolorosa era in piedi. Non è svenuta né sulla del Golgota né ai piedi della croce. Piangeva, soffriva, la sua anima era coperta di lutto, ma non in modo pagano. Ella non maledisse i persecutori di suo Figlio; non perse il controllo di se stessa, anche se era immersa in un mare di sofferenza. Cosa le comunicò questa forza? La sua fede. Solo la sua fede. Sapeva che la Passione del Figlio doveva portare all’eterna salvezza dell’umanità. “Sia fatto di me secondo la tua parola”, ripeté più e più volte, e nel compiere per noi l’immenso sacrificio di porre il proprio Figlio sull’altare della croce, divenne poi diacono di Cristo Redentore. – Come fu il dolore a rendere Maria degna del suo Figlio divino, così è anche il dolore che ci avvicina a Lui. Mostrare fervore e pregare quando non c’è nessuna difficoltà… è una cosa lodevole; ma la prova della vera fede è questa: perseverare contro il vento e la marea. Volete una corona per cingere le vostre tempie in cielo? Allora non temete, anche se un pugnale vi trafiggerà il cuore sulla terra. Sapete in cosa consiste la grandezza spirituale? In perseverare e persino baciare la mano del Signore quando ci visita, quando ci mette alla prova, quando ci visita, quando sembra che ci abbandoni. Dio non fa eccezioni alla legge del dolore, nemmeno nel caso della Madre di Gesù…; perché mai dovrebbe farlo con me?

c) Inoltre, il potere consolatorio del culto della Madre Addolorata si manifesta anche nel fatto che Ella conduce le anime che la invocano nelle loro angosce, al suo Figlio divino, Gesù Cristo. Potremmo quasi quasi dire che Ella prenda le nostre ferite nelle sue mani materne e le bagni nel sangue di Cristo, che guarisce ogni cosa, affinché attraverso i nostri dolori non partecipiamo solo al sangue di Cristo, alle sue sofferenze, ma anche alla sua gloria. Come se avesse rivolto anche a noi le parole scritte da San Pietro: “Avendo sofferto nella sua stessa carne, armatevi anche voi di questi stessi sentimenti; che colui che ha sofferto nel proprio corpo, si allontana dal peccato” (I Pietro IV, 1). – Così, accanto alla Madre Addolorata, dolce consolazione trova anche l’anima che soffre a torrenti. Anche chi ha perso la persona più amata, sente che sotto lo sguardo consolante della Madre Addolorata si calmano gli spasmi di dolore nel suo cuore e la ferita sanguinante dell’anima viene lenita. E pure, coloro che sono stati battuti, scossi, colpiti dal pugno di ferro della vita, si rialzano in piedi anche essi incoraggiati dall’immagine di Colei che sapeva stare in piedi quando il suo Figlio divino agonizzava sulla croce, e che ha saputo stare in piedi quando ha ricevuto nel suo grembo il cadavere insanguinato di suo Figlio. I visitatori della Basilica di San Pietro a Roma non smettono mai di contemplare una delle opere più belle dell’incomparabile artista Michelangelo: la “Pietà”. Cosa significa questa parola “Pietà”? “Immagine che muove a compassione”. Bene, questa statua muove davvero a compassione anche i cuori più induriti. La Madre Addolorata è seduta, con una profonda espressione di concentrazione; il suo vestito in ampie pieghe, e inclinando la testa leggermente a destra, Ella contempla… il cadavere del Figlio. Con il braccio destro lo tiene, il braccio sinistro è come se fosse caduto e la mano aperta ci parla nel suo silenzio con un gesto commovente e doloroso, a tutti quelli si fermano davanti alla statua: “Attenti e considerate se c’è dolore come il mio dolore” (Lamentazioni 1, 2).

* * *

Grande è il dolore della Vergine Madre…, eppure la sua anima non è spezzata. Ed è proprio qui che i sentimenti del Cristianesimo e del paganesimo sono opposti. I pagani pure consideravano il problema del dolore; anche la loro filosofia voleva spiegarlo in un modo o nell’altro, perché finché ci sono uomini sulla terra, c’è anche il dolore. Ma vedete qual sia, forse meglio che in ogni altro punto, l’impotenza della filosofia pagana. Anche l’arte pagana voleva creare la sua “madre dolorosa”, Niobe. In una certa occasione, Niobe, vedendo i suoi figli straordinariamente belli, fu presa al punto di deridere gli stessi dèi. Gli dei, offesi, si vendicarono sui figli e Niobe, in preda ad un terribile dolore, fu trasformata in pietra. Questa è l’enorme differenza tra Niobe e la Madre Addolorata. Anche Niobe perse i suoi figli; la Vergine Maria perse il suo. Ma il paganesimo non aveva una parola da dire sul dolore, e per questo motivo Niobe si trasformò in pietra per puro dolore, perché non trovava consolazione; Maria ha perso il suo Figlio, anche lei ha perso il suo Figlio; anche lei sospira, anche lei sospira, dicendo: “La mia afflizione è grande come il mare” (Lamento II, 13); ma non si abbatte, non si spezza, non si pietrifica, perché – guardate il volto della Pietà – dietro i tratti del dolore si legge la risposta della conformità alla volontà di Dio: “Ecco la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola.”. Una forza così benedetta e consolante che troviamo nella Madre Addolorata! Chi medita sulla profondità del suo culto, non cadrà nell’errore di affermare che esso non è altro che puro sentimentalismo, buono solo per i bambini e le donne. Niente affatto. Gli uomini che hanno la vita, possono trarre forza da questo culto. È il giovane che lotta per la purezza, quando, nel mezzo di una dura contesa e una lotta apparentemente senza speranza, cerca rifugio ai piedi della Madre Addolorata e sente che il suo sguardo soffoca la voce esigente dei suoi istinti; li tira fuori dall’uomo maturo che impara dalla Madre Addolorata ad annaffiare i propri dolori pagani con il sangue di Cristo e a sopportarli e santificarli con il fermo proposito di compiere la volontà di Dio, invece di alzare i pugni in segno di ribellione. Proprio per questo motivo, finché ci sono malattie, disgrazie, dolori, sofferenze sulla terra, cioè fino a quando gli uomini vivranno in terra, il culto della Madre Addolorata sarà una delle fonti più abbondanti di consolazione e di pace. Come l’edera ci aggrappiamo all’incrollabile colonna della Madre Addolorata in mezzo agli uragani della vita. Lei ha un cuore materno ed ascolta le nostre suppliche: “Madre di misericordia, prega per noi.”. “Salute dei malati, prega per noi”. A Lei sospiriamo in questa valle di lacrime perché rivolga i suoi occhi misericordiosi su di noi, perché siamo inscritti nel suo cuore con il dolore del Venerdì Santo. Con fiducia ci rivolgiamo a Lei in tutte le nostre tribolazioni e la preghiamo e la supplichiamo di assisterci soprattutto nell’ultimo e decisivo momento, quando non saremo più in grado di pregare l’Ave Maria come al solito: “Prega per noi ora e nell’ora della nostra morte”; ma quando la “e” verrà tagliata e dovremo dire: “Madre Addolorata, è giunto il momento per il quale ho implorato per tutta la vita il tuo aiuto; prega per noi ora…, ora…: nell’ora della nostra morte”. – Sulle rive del Mare del Nord si racconta la toccante storia della moglie di un marinaio. Il Mare del Nord è selvaggio, tempestoso, e l’uragano che lo sferza non di rado inghiotte i marinai che osano navigare in quelle acque. Il marito ed i figli erano in mare da diversi giorni e non riuscivano a ritrovare la strada del ritorno. La notte buia stava arrivando…., e non si vedeva nessuna luce che li guidasse. La povera donna stava lì sulla riva e aspettava terrorizzata…. E cosa escogitò, alla fine, come ultima risorsa? Diede fuoco alla sua la sua piccola casa, la sua unica fortuna…, e lì stava accanto al fuoco, piena di speranza .., fino a quando i pescatori smarriti, grazie alla luce di quelle fiamme, poterono tornare a casa. Anche la Vergine Maria ha sacrificato ciò che amava di più per tutti noi… ai piedi della croce si trova accanto al suo Figlio divino inchiodato alla croce…; lì sta e prega per noi, affinché, alla luce del grande sacrificio, tutti possiamo trovare la strada di casa… il regno benedetto del suo Figlio divino.