LA GRAZIA E LA GLORIA (27)

Del R. P. J-B TERRIEN S.J.

I.

Nihil obstat, M-G. LABROSSE, S. J. Biturici, 17 feb. 1901

Imprimatur: Parisiis, die 20 feb. 1901 Ed. Thomas, v. g.

TOMO PRIMO

LIBRO VI.

LA NOSTRA FILIAZIONE NEL SUO RAPPORTO CON LA TERZA PERSONA DELLA TRINITÀ

CAPITOLO PRIMO

Cosa sia lo Spirito Santo in se stesso. Come Esso sia in proprio l’Amore personale.

È impossibile formarsi delle idee chiare e precise sulla relazione che abbiamo, come figli adottivi, con lo Spirito Santo, la terza Persona dell’adorabile Trinità, se non sappiamo prima che cosa sia in sé e che cosa gli sia proprio; in una parola, che cosa lo distingua dalle altre Persone. Ora, sia che io interroghi le nostre Sacre Lettere, sia che studi i Padri ed i maestri della scienza, trovo tre caratteri principali propri a questo Spirito divino: Esso è l’Amore personale, il Dono per eccellenza, la Santità ipostatica e santificante; e tutti questi nomi si riassumono in quello di Spirito Santo. Questo sarà il tema delle nostre meditazioni.

1. – Cominciamo con l’Amore: è dunque in questo titolo che gli altri due hanno le loro radici e la loro ragion d’essere. « Dio è amore, Deus charitas est » (I Giovan, IV, 8). Esso è l’amore perfetto, l’amore tutto in atto, l’amore infinito: perché l’atto con cui ama se stesso non è, come nella creatura intelligente, un’operazione distinta da se stesso, così come la sua potenza di amare non è una proprietà distinta dalla sua sostanza. Esso è il suo amare, come è il suo conoscere, la sua essenza e il suo essere. Di conseguenza, lo Spirito Santo, pur essendo Dio, deve essere Amore, così come il Padre e il Figlio sono amore; uno stesso amore eterno e sostanziale, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ma se è necessariamente comune alle altre due Persone l’essere l’amore essenziale, Esso ha questo di particolare, che è anche l’amore personale. Entriamo con trepidazione nel più intimo Santuario dell’insondabile Trinità per cercare qualche idea di questo mistero. Dio, spirito puro e sovranamente immateriale, è per sua natura l’archetipo e il Supremo di tutti gli spiriti. Quindi, studiando me stesso in questa parte del mio essere attraverso la quale mi avvicino a Dio, devo trovare in me l’immagine, un’immagine indebolita senza dubbio, ma comunque reale, di ciò che sia in Lui. Ma cosa succede quando mi ripiego su me stesso e mi faccio io stesso l’oggetto del mio pensiero? È che io mi esprimo e riproduco me stesso in un concetto, parola interiore, immagine intelligibile in cui contemplo e mi dico ciò che penso di me stesso (« Habet igitur mens rationalis, cum se cogitando intelligit, secum imaginem suam ex se natam, id est, cogitationen Sui ad suam similitudinem, quasi sua impressione formatam… quæ imago ejus verbum ejus est ». S. Anselmo, Monol. c. 33). Questo concetto, figlio del mio pensiero (proles mentis intelligentis), è ciò che la mia parola articolata dovrà significare, se parlo di me stesso; ed è per questo che la si è chiamata il Verbo, la parola del cuore resa sensibile dalla parola uscita dalla bocca: « Verbum cordis, Significatum verbo oris » (S. Thom. I p. a. 27, à, 1). – Dio, dunque, che è spirito, Dio che si conosce eternamente, deve anche pronunciare in se stesso una parola misteriosa in cui si dice tutto ciò che sa della sua infinita bellezza. Questa parola interiore, che procede da Dio per via di intelligenza, è la Verbo di Dio. Verbo unico: perché Dio, avendo un solo pensiero che non è altro che Egli stesso, può avere un solo Verbo, termine adeguato di questo pensiero. Verbo eterno, perché un Dio senza Verbo sarebbe quella mostruosità che faceva orrore ai Padri, un Dio senza intelligenza e senza pensiero. (Agli ariani che negavano il Verbo eterno e consustanziale e non credevano che la Parola fosse eterna e consustanziale al Padre, essi rispondevano: se il Padre non ha concepito da tutta l’eternità un Verbo uguale a se stesso, è senza intelletto: perché una intelligenza divina deve essere in atto, e questo atto non può procedere senza un Verbo. – Petav. de Trinit., L. VI, c. 9). Verbo infinito: perché l’abisso di verità che rappresenta adeguatamente e il pensiero di cui è il termine perfetto, sono entrambi ugualmente infiniti. Verbo infine, consustanziale a Dio, suo principio: perché ha queste due cose che fanno la consustanzialità, l’unità quanto alla sostanza e la distinzione quanto all’ipostasi. È che questo Verbo non è, come in noi, una qualità puramente accidentale e distinta dalla natura; e che, d’altra parte, è distinto da Dio suo principio, poiché procede da esso. E questo Verbo, Dio da Dio, è anche Figlio di Dio: infatti, in virtù del suo modo di procedere per via d’intelligenza, è l’immagine sostanziale e perfetta del Padre, lo splendore della sua gloria e il carattere della sua sostanza (II Cor. IV, 4; Hebr., 1, 3), primo e ultimo nato di Dio, nel quale il Padre ha posto le sue indulgenze eterne (S. Thom., c. Gent., I, IV, c. 11). – Ma non si arresta là il ciclo della fecondità divina, né l’evoluzione della nostra vita spirituale si limita al pensiero. L’oggetto che brilla nella parola interiore, è amabile, o almeno è rappresentato come tale, la volontà si sente attratta verso di Lui. Il movimento che ci porta verso questo oggetto, per unirlo a noi e noi stessi unirci a Lui, è l’amore; amore che emana sia dallo spirito che ama, sia dal verbo in cui lo spirito possiede in sé, presente e conosciuto, l’oggetto che ama; l’amore, dunque, distingue tra spirito e verbo. Riconosciamo ancora, in questo specchio della creatura intelligente un’immagine imperfetta del mistero che è in Dio. Lo spirito increato e il suo Verbo, il Padre e il Figlio, nell’infinita compiacenza che hanno per la loro comune bellezza, producono per via della volontà come un impulso d’amore, il termine e il frutto della loro reciproca dilezione; e questo movimento dell’amore divino è uno, senza limiti, eterno, consustanziale al suo principio, allo stesso modo in cui il Verbo è con il Padre. È lo Spirito Santo, lo Spirito d’amore, Amore ipostatizzato o Personale (S. Thom, De Potent., q. 9, s. 9; c. Gent, L. IV, c. 19). Perciò l’Angelo della Scuola, dovendo parlare del Verbo di Dio, ci insegna, seguendo Sant’Agostino, « che non è un verbo qualsiasi, ma un Verbo il cui soffio è amore ». Filius autem est Verbum non qualecunque; sed spirans amorem (S. Thom. 1 p., q. 43, a. 5, ad 2.). Da ciò segue che questa Verbo è, in tutta verità, la Sapienza generata. Generato perché procede dal Padre; sapienza, perché è una conoscenza, un Verbo principio e fonte di amore. – Tuttavia, non immaginiamo nello Spirito Santo un doppio amore: l’amore essenziale che Esso è in ragione della sua divinità, e l’amore personale che sarebbe in virtù della sua processione. Questa sarebbe un’illusione pericolosa, che non farebbe altro che distruggere l’intera economia del mistero. Lo Spirito Santo è amore, perché è il fine dell’infinita compiacenza del Figlio per il Padre e del Padre per il Figlio: e c’è un solo amore, infinitamente uno, infinitamente unico. Tuttavia, lo Spirito Santo rimane l’Amore perenne, perché solo Lui possiede la divinità a tal punto da riceverla formalmente, per il suo particolare modo di Processione, in quanto è amore. In altre parole, il Padre e il Figlio gli comunicano tutta la loro essenza, ed è per questo che Esso è Dio; ma questa ineffabile comunicazione si opera a titolo di dilezione, ed è per questo che diciamo che è, in modo singolare, amore, l’Amore personale. – Una bella pagina di San Francesco di Sales ci aiuterà, spero, ad afferrare meglio un così alto insegnamento. « L’eterno Padre – dice il santo Dottore – vedendo l’infinita bellezza e bontà della sua essenza così vividamente, essenzialmente e sostanzialmente espressa nel Figlio suo, e il Figlio vedendo reciprocamente che la sua stessa essenza, bontà e bellezza è originariamente in suo Padre, come nella sua fonte e fontana; eh! Poteva essere mai che questo Padre divino e suo Figlio non si amassero con amore infinito, dato che la loro volontà con cui si amano e la loro bontà per cui si amano sono infinite in entrambi? – L’amore non trovandoci uguali, ci uguaglia; non trovandoci uniti, ci unisce. Ora, essendo il Padre e il Figlio non solo uguali e uniti, ma uno stesso Dio, una stessa essenza e una stessa unità, quale amore non debbano avere l’uno per l’altro! Ma questo amore non è come l’amore che le creature intelligenti hanno tra loro o per il Creatore. Poiché l’amore creato è fatto da molti e vari slanci, sospiri, unioni e legami, che si susseguono e producono la continuazione dell’amore con una dolce vicissitudine di movimenti spirituali. Ma l’amore divino del Padre eterno verso il Figlio suo, si esercita in un solo Sospiro reciprocamente emesso dal Padre e dal Figlio, che in questo modo rimangono uniti e legati insieme. Sì, mio Teotimo: Poiché la bontà del Padre e del Figlio non è che una bontà unicissima, comune ad entrambi, l’amore di questa bontà non può essere che un solo amore, perché anche se ci sono due amanti, cioè il Padre e il Figlio, tuttavia non c’è che la loro unica bontà unicissima che è amata, e la loro unicissima volontà che ama. .. – E siccome il Padre e il Figlio che sospirano (questo amore comune), hanno un’essenza ed una volontà infinita con cui sospirano, e la bontà per cui sospirano è infinita, è impossibile che il sospiro non sia infinito. E siccome non può essere infinito se non è Dio, allora questo Spirito, sospirato dal Padre e dal Figlio, è vero Dio. E poiché non ci può essere che un solo Dio, Esso è un solo vero Dio con il Padre e il Figlio. Ma ancor più, poiché questo amore è un atto reciproco del Padre e del Figlio, non può essere né il Padre né il Figlio da cui procede, anche se ha la stessa bontà e sostanza del Padre e del Figlio: piuttosto, deve essere una terza Persona divina, che con il Padre e il Figlio non è che un solo Dio. E nella misura in cui questo amore si produce per modo di sospiro o ispirazione, si chiama Spirito Santo » (S. Franç. de Sales, Traité de l’amour de Dieu, L. III, c. 13). – Altrove aveva detto più brevemente, ma con un linguaggio altrettanto gradevole e profondo: « Il Padre e il Figlio gettando da una sola e medesima volontà, da una sola e medesima amicizia, da un solo e medesimo coraggio, gettando, dico, da una sola e medesima bocca, un sospiro, un soffio, uno spirito d’amore, hanno prodotto, hanno emesso un soffio che è lo Spirito Santo » (S. Franc. de Sales: Sermon. per la Pentecoste) – Misteri grandi e sublimi che la ragione da sola non potrebbe mai raggiungere. Infatti, sebbene le sue stesse luci le mostrino in Dio la conoscenza e l’amore della sua eterna bellezza, esse non la conducono al punto in cui questa conoscenza e questo amore si realizzino. Ne darò solo questa ragione principale: è che la produzione di questi due termini è necessaria allo spirito creato, perché non è un atto da se stesso. Altra è la sua natura, altre le operazioni in cui Esso dispiega la sua attività vitale, così come altro è l’albero, altri i fiori e i frutti di cui l’albero si corona. Ma Dio, cioè l’Essere a cui nulla manca e che per la sua essenza è l’atto puro, l’atto infinito, che bisogno può avere di perfezionamento per conoscere e amare se stesso? Pertanto, ciò che rende questi termini necessari per noi tenderebbe ad escluderli da Dio, se non procedessero in Lui da una incomprensibile sovrabbondanza. Così tutti i nostri ragionamenti sarebbero vani, se la Rivelazione non fosse lì per servire da fondamento e da guida.

2. – È infatti essa che, attraverso le Scritture e la Tradizione, ci mostra nello Spirito Santo l’effusione naturale e l’amore infinito di Dio Padre per suo Figlio e di Dio Figlio per suo Padre. Il nome stesso di Spirito Santo, Spirito del Figlio, che porta nelle nostre Lettere Sante, ne è la prova. Questa è l’osservazione fatta dai teologi ed abilmente sviluppata dall’illustre Petau (Petav. De Trinit., l. VII, c. 12, n. 7). Infatti, nulla è più frequente, soprattutto nel linguaggio poetico, dell’uso delle parole respiro, respirazione, sospiro (πνεῦμα [= pneuma], Spiritus), per esprimere l’amore che scaturisce dal cuore e ciò che si riferisce all’amore. L’amore sacro, non meno dell’amore profano, non parla che di sospiri ardenti. Non voglio ricordare qui né la parola “sospirante”, perché è troppo banale, né l’espressione « respirare l’amore », perché è troppo conosciuta. Ma non è forse nel soffio della nostra bocca che si trattano gli affetti più intimi del cuore? Greci e Latini facevano lo stesso uso di questa nostra metafora. L’amore, l’amante e l’amato sono espressi nella poesia greca da sostantivi presi in prestito dai verbi respirare, esalare un respiro (είσπνεῖν [= eispnein], άῆναι [= aenai]). Come noi, i latini dicevano di respirare l’amore, e come noi rendevano con le parole sospiro e sospiri i più teneri movimenti del cuore. – Se dunque è piaciuto allo stesso Spirito Santo, autore dei Libri Sacri, di manifestarsi sotto il nome di Spirito, è perché ha voluto rivelarsi a noi come un soffio proveniente dal cuore di Dio, come l’effusione e il fine dell’amore con cui il Figlio arde eternamente per suo Padre, e il Padre per il Figlio della sua dilezione. Non dimentichiamo che lo Spirito Santo non è solo Spirito, ma che è lo Spirito del Padre, lo Spirito di verità, vale a dire del Figlio: e queste espressioni non sono scritte o ripetute senza motivo. Questo per dire che è un procedere dell’uno e dell’altro, quindi, che Esso è distinto da loro, e che non può essere amore in qualità di spirito senza essere l’Amore personale (Lc. III, 22; Matth. III, 16). – Oltre alla parola che lo afferma, il Vangelo ci ha dato il simbolo che lo rende sensibile. Infatti, non è stato senza mistero che San Giovanni vide, al battesimo di Gesù Cristo, lo Spirito Santo scendere e posarsi su di Lui sotto forma di colomba. « Ecco la Trinità che rivela il suo mistero, Cristo è in piedi nell’acqua, la voce del Padre tuona dal cielo, e lo Spirito Santo scende attraverso la colomba » (San Paolino, Nol., ep. 83, n. 10). – La colomba è per eccellenza, nell’opinione comune, il simbolo dell’amore ideale, fecondo, semplice e puro. L’arte cristiana non ha immaginato nessun’altra figura per rappresentare visibilmente questo Spirito divino agli occhi dei fedeli. Si trova fin dai primi giorni del Cristianesimo. È soprattutto nei battisteri che questa immagine è invariabilmente riprodotta in pittura, scultura e in mosaico (vedi Martigny, Dict. des antiq, chrét. alle parole Colomba e Spirito Santo). La più bella di queste rappresentazioni iconografiche è, senza dubbio, quella che mostra lo Spirito di Dio sotto la figura della colomba, che si libra sopra il Padre e il Figlio, ad ali spiegate, in un movimento immobile, ed esprime con i suoi sospiri ardenti le ineffabili delizie e la santità del loro amore. E ciò che corona la perfezione del simbolo è che sembra emanare dal loro eterno e reciproco bacio. La storia e la leggenda ci ricordano costantemente questo grazioso simbolismo. Quante volte si sono viste anime pure, tutte consumate dal santo amore, liberarsi dal loro involucro terreno e sfrecciare verso la patria della carità divina, sotto l’emblema vivente di una colomba! Questo prodigio è stato raccontato dal grande martire S. Policarpo e da una moltitudine di servi e serve di Dio. Prudenzio la cantò in versi dedicati a Santa Eulalia di Merida. « Quando il fuoco le salì alla testa e le bruciò i capelli, la martire aprì la bocca come per bere la fiamma, e una colomba bianca come la neve fu vista scivolare tra le sue labbra e librarsi in cielo. Era l’anima di Eulalia » (Pruden., Hymn. in honor. S. Eulaliæ, P. Lat. t. 60, p. 352). Se pur tra tanti esempi, registrati nelle vite dei Santi, molti non hanno un carattere sufficientemente storico, questo prova ancora di più quanto profondamente il simbolismo di cui parliamo fosse penetrato nell’anima cristiana e popolare (P. Cahier, S. J., Les caractéristiques des saints, art. Colomba).

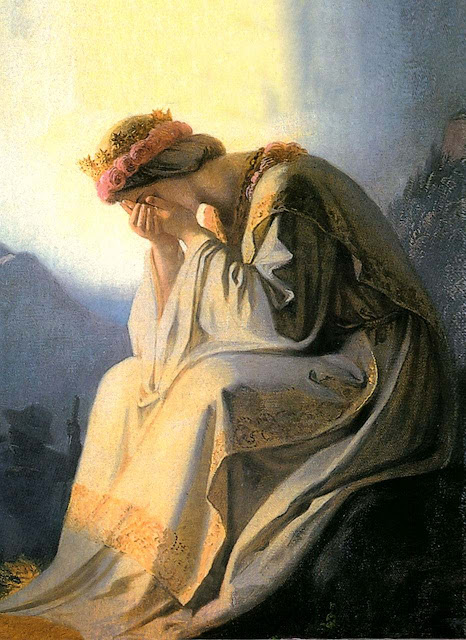

3. – Sopra ho parlato di una rappresentazione simbolica in cui lo Spirito Santo ci appare librandosi sopra il Padre e il Figlio in forma di colomba. È necessario ritornare su di essa per considerarla più dettagliatamente: perché è di grande importanza nella presente questione. Qui la colomba ci si mostra come il bacio e il legame del Padre e del suo amato Figlio. colomba, bacio, legame: tre parole e tre figure che vanno a mostrarci nello Spirito Santo l’amore che procede dalle altre due Persone, l’Amore ipostatico. Ho già detto che la colomba è l’emblema dell’amore puro; non è forse per questo che lo Sposo del Cantico chiama l’amata, la mia colomba, « columba mea »; come se dicesse: « amore mio »? Cos’è il bacio? Mettiamo ancora una volta da parte tutti i pensieri bassi, e vedremo in esso solo l’espressione sensibile del santo amore, il pegno e il frutto della carità divina. Fu per questo che il Salvatore Gesù lo ricevette e lo diede in mezzo ai suoi discepoli; per questo che Pietro e Paolo lo raccomandano alla fine delle loro lettere e che la santa Chiesa lo ha consacrato nella sua Liturgia. (« Paolo – scrive Origene – in osculo sancto » – Rom. XVI, 16), rivolge un doppio avvertimento ai fedeli: primo, che i baci dati nelle chiese siano casti; secondo, che siano liberi dalla simulazione. – « Dopo la preghiera domenicale – continua Sant’Agostino – noi diciamo: “La pace sia con voi“, e i Cristiani si danno il santo bacio, simbolo della pace. Che ciò che è significato dall’unione delle labbra abbia luogo nella coscienza. Come le tue labbra si posano sulle labbra del tuo fratello, così il tuo cuore non si allontani dal suo cuore » – Sermone 227, al. 83, de div. – Nessuno ignora che nel Medioevo il pegno più sacro di una riconciliazione, cioè dell’unione dei cuori dopo la disunione, era il bacio dato e ricevuto. Ne troviamo un esempio molto singolare nella vita di San Tommaso di Canterbury (R. P. Dom. À. L’Huillier, t. 2. cap. 16). Il re d’Inghilterra, Enrico II, che aveva costretto il santo a fuggire dal suo paese, sollecitato dal Sovrano Pontefice a restituirlo alla sua sede, voleva ingannare il grande Vescovo con vane promesse e concedergli solo una pace mendace. Ci fu in un colloquio che ebbe luogo a Ghanmont, tra Blois e Amboise. Il re, con questa intenzione, diede al Primate il benvenuto più affabile; ma voleva a tutti i costi evitare di dargli il bacio della pace. Non era una cosa facile da fare, perché essi dovevano assistere insieme al Santo Sacrificio. Un amico del re, per salvarlo dall’imbarazzo, gli consigliò di far celebrare una Messa da Requiem, nella quale si esclude il bacio di pace. Ma il santo prelato sapeva essere operoso e trovare l’occasione per reclamare dal re ciò che quest’ultimo non voleva concedere in alcun modo. « Sire – gli disse – secondo le vostre promesse, concedetemi il bacio della pace ». « Non in questo momento – rispose il re – ma un’altra volta, quando voi vorrete ». L’Arcivescovo non rispose, ma capì che la rottura era senza rimedio. – Sul significato del bacio, vedi Martigny: Dict. des Antiquités chrét. alla parola bacio; de Maistre, Soirées de St Pétersb. 10 colloquio; – S. Frans. de Sales, Traité de l’amour de Dieu, L. I c. 9; 8. Giovanni Crisostomo, in Romani, XVI, 16; 8. Sant’Ambrogio, Esæm, L. VI, c.. 9, n. 68, ecc.) – Ecco perché San Bernardo vede nel bacio un’immagine dello Spirito Santo. « Alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo. Certamente è stato un bacio del Signore. Un bacio, il respiro corporeo? No, ma lo Spirito invisibile, dato dal Signore sotto il simbolo esterno di un soffio, affinché si possa comprendere che lo Spirito procede dal Figlio e dal Padre come un vero bacio che è loro comune » (S. Bernardo, in Cant., serm. 8, n. 2) Lo Spirito Santo, essendo il bacio comune del Padre e del Figlio, è dunque il loro amore espresso, il termine, il frutto perfetto della loro eterna e perfetta dilezione. – S. Bernardo, nel testo appena citato, lo chiama ancora « la pace indisturbata del Padre e del Figlio, il loro amore, il legame che li incolla in un’unità indivisibile ». E questa dottrina l’aveva appresa dagli antichi Padri, e specialmente da Sant’Agostino. Perché nulla è più frequente in quest’ultimo che i titoli di « comunione, carità sostanziale, unità del Padre e del Figlio » dati allo Spirito di Dio. Questo è ciò che ci dice la colomba che si libra su queste due Persone divine, immobile tra il Padre e il Figlio; ed è anche ciò che ci assicura che questo Spirito divino sia la loro carità sostanziale, e come abbiamo detto, il termine immanente e il pegno della loro reciproca compiacenza, poiché la natura propria della carità è quella di unire (S. August. de Trinit., L. V, c. 15 et alibi passim; Petav, de Trinit, L. VII, c. 12, n. 7, segg.). – Qui, alcune spiegazioni sono necessarie per evitare una falsa interpretazione di questi testi e di altri simili. S. Atanasio ha scritto: « Non spetta allo Spirito Santo unire il Verbo al Padre, poiché Egli stesso riceve dal Figlio » (S. Atanasio, Orat. 4, c. Arian. P. Gr., t. 26). Niente è più vero di queste parole del grande patriarca di Alessandria. Lo Spirito Santo, nell’ordine delle processioni divine, non sta nel mezzo, se è permesso usare questo termine, tra il Padre, primo principio, e il suo Verbo. Non è nel nome del Padre, dello Spirito Santo e del Figlio che il Salvatore ha voluto che il Battesimo fosse conferito dagli Apostoli e dai loro successori. Ma Dio non voglia che i Padri occidentali abbiano insegnato qualcosa di contrario a questo ordine necessario delle Persone divine. Non abbiamo forse sentito il più illustre di loro, Sant’Agostino, rappresentare la Sapienza, immediatamente generata dal Padre e dal suo Verbo, come il principio dell’Amore, cioè dello Spirito Santo? Ciò che essi intendono è che questo stesso Spirito che, come Dio, è uno con il Padre e il Figlio, e che, come Persona distinta, fa il glorioso coronamento delle Processioni eterne: è, dico, che questo stesso Spirito, poiché è il termine immanente e l’espressione perfetta del loro Amore, basterebbe a fare di loro un solo cuore, una sola anima, anche se queste Persone divine fossero distinte, come noi, dalla loro essenza individuale. « Immaginate – dice San Bonaventura – due sposi così uniti nell’affetto che dal loro unico amore nasce un figlio che è amore » (San Bonaventura, In 1, D. 10, a 1, q. 1 e 2). Quanto crescerebbe la loro unione, e non si potrebbe dire di questo bambino che egli è la loro unità, la loro comunione, la mille volte amata catena che li lega inseparabilmente l’uno all’altro? Questa è un’immagine del ruolo che assegniamo allo Spirito Santo nella Trinità. « Non è dunque vano che in questa Trinità ci sia solo il Figlio da chiamare Verbo di Dio, e lo Spirito Santo da chiamare Dono di Dio… Come l’unico Verbo di Dio porta il nome di sapienza, anche se il Padre e il Figlio sono anch’essi sapienza, così lo Spirito Santo conserva il nome di carità, anche se il Padre e il Figlio sono per essenza carità » (S. August, de Trin., LXV, n. 39, segg.).

4. – I Padri orientali ignoravano forse questa dottrina, o almeno la tenevano in minor considerazione di quelli dell’Occidente? Ci sono alcuni che sembrano averlo pensato; ammetterò, se si vuole, con Petau (Petav., de Trinit., L. VII, c. 12, n. 1), che questi Padri più raramente usano le parole amore e carità per indicare lo Spirito Santo con nomi propri ad Esso. Ma, in mancanza di queste espressioni, essi hanno altre formule che le sono pienamente equivalenti, come vedremo tra poco, sul tema della santità. – La causa principale del loro relativo silenzio si trova, se non mi sbaglio, nella natura stessa dei loro scritti. Se hanno trattato esplicitamente dello Spirito Santo, è quasi sempre per rivendicare la sua divinità contro gli attacchi dell’errore. Era dunque necessario che mettessero in evidenza, in questo Spirito divino, le caratteristiche con cui si rivela più chiaramente come Dio. E poiché questi nomi di amore e carità non sembrano a prima vista essere così direttamente diretti allo scopo come altri, anche se esprimono le stesse idee nella sostanza, è per questo che sono stati usati meno spesso da questi Dottori. – Vi si trovano tuttavia; testimonia questa invocazione di S. Teodoro Studita allo Spirito Santo: « O tu, vita, amore, luce » (Apud Petav., l. c., n. 2). Ne è testimone ancora questo passo di S. Ireneo: « È la Dilettazione di Dio che attraverso il Verbo ci conduce alla conoscenza del Padre » (S. Iren….. cont. Hæres., L. IV, c. 20, n.4 e 5. P. Gr.: t. 7, p. 1054.). Il Diletto di Dio, cioè lo Spirito Santo, come egli spiega in un altro testo, quando dice che « attraverso lo Spirito noi risaliamo al Figlio e per mezzo del Figlio al Padre » (Id. L. V, c. 36, n. 2, P. Gr. t. 7, p. 1223). Riconosciamo la stessa idea quando questi Padri rappresentano lo Spirito Santo come un fiume di fuoco che, partendo dal Padre e passando per il Figlio, tende ad attraversare le frontiere della divinità per diffondersi sulle creature e trasformarle. Ricordavano le lingue di fuoco che simboleggiavano la discesa dello Spirito Santo sui discepoli nel grande giorno di Pentecoste. Ricordarono anche che il Signore aveva detto: « Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che risplendesse » (Luca, XII, 49). Ora, cos’è il fuoco in queste ed altre formule simili, se non l’amore, di cui è scritto: « L’amore è forte come la morte… le sue lampade sono lampade di fuoco e fiamma » (Cant, VIII, 6). L’ebraico dice: « Il suo ardore è come il fuoco; è una fiamma di Jehovah ». Sembra essere un’anticipazione della grande parola di San Giovanni: Dio è carità. Perciò, se i Greci attribuiscono allo Spirito Santo il simbolo del fuoco, è perché Esso è per loro, come per i loro fratelli latini, l’Amore personale e sostanziale, e cantano con loro con lo stesso cuore ed una voce comune. « Vieni, Spirito Creatore… Fuoco, carità, Ignis, charitas! » Inoltre, cos’altro possono significare i nomi di bontà, di benignità, di soavità del Padre e del Figlio, così spesso usati da essi per designare lo Spirito Santo? Posso aggiungere che per loro Esso è un olio aromatico che sgorga dalla sostanza del Padre e del Figlio; un soffio che esala dal cuore di Dio; il buon odore della divinità; un calore divino che emana dal focolare eterno: tutte figure che non hanno un significato preciso, se non esprimessero una processione di amore (Petav. de Trinit., L. VI, c. 5, n. 6, sq 4.: Frazelin, de Deo trino, th. XXI. Simeon, Jun., Divin. Amor. P. G.. t. 120 p: 592). Non voglio qui negare che, tra i Padri più antichi, ce ne sono diversi che designano espressamente lo Spirito Santo col nome di Sapienza (S. Iren., L. III c. 8, n.3; Theoph. Ant., ad Autolyc. L. II, c. 10: Clem. Alex. Strom., L. VII, ecc.), e sembrano con ciò contraddire in anticipo la dottrina contenuta in questo capitolo. Si potrebbe innanzitutto rispondere che questi Padri sono molto pochi, e che hanno contro di loro l’uso comune di tutti gli altri e quello della Chiesa stessa: perché soprattutto il nome di sapienza è per appropriazione il Nome del Figlio e quello di Sapienza generata, il Nome proprio dello stesso Figlio. Ma, alla fine, questi antichi Padri non sono, per quanto sembri, in disaccordo con la Dottrina comune; perché c’è un significato per la parola saggezza che la riporta all’amore. In effetti, la saggezza appartiene in gran parte alla volontà. Se, tra i doni dello Spirito Santo, quello dell’intelletto nasce immediatamente dalla fede, il dono della sapienza ha come principio la carità. La sapienza giudica tutte le cose per mezzo della carità divina e nella carità (S.Thom. 2, 2, q. 45, a. 2); non tanto con la ragione, anche se illuminata dai lumi della fede, quanto dal cuore infiammato dall’amore divino. Senza dubbio, presuppone l’intelligenza, ma è soprattutto l’amore che si rivela nelle sue operazioni. Così lo Spirito di Dio, che per la sua natura ed intelligenza infinita, e per la sua modalità di processione, l’Amore ipostatico, può essere chiamato come minimo Sapienza, senza che questo titolo escluda la proprietà che lo rende Amore personale (Petav. de Trinit., L. VII, c. 12).