Spiritus Paraclitus, è una delle lettere Encicliche più belle e significative di tutto il Magistero ecclesiastico. Prendendo spunto dalla esaltazione della straordinaria figura di San Girolamo, della quale si celebrava il XV centenario della morte, il Santo Padre Benedetto XV, traccia un sentiero di vera e nobile spiritualità tutta incentrata sulla Sacra Scrittura. Lunga è invero la lettera, ma si legge come … il cervo assetato in terra arida [terra arida = modernismo eretico, protestantesimo, massonismo, ateismo e paganesimo imperante ed imposto, etc.] che va alla fonte di acqua pura per dissetarsi e rivivere. Numerosi sono gli spunti di riflessione ed i rilievi dottrinali che si susseguono in sequenza strettamente logica, brillante e “vera” sotto tutti punti di vista. Assoluta è la considerazione della Santa Scrittura in ogni sua asserzione ed in ogni ambito anche laddove, da un certo periodo [cioè dal rinascimento del paganesimo] da empi e falsissimi pretesi scienziati e sapienti, si è tentato di trovare elementi che mettessero la Bibbia in “difficoltà” o addirittura capace di errori, falsità, sviste, manipolazioni. Giusto per fare un esempio breve, guardiamo alla storia della teoria eliocentrica, rimasuglio di un culto gnostico-cabalistico ereditato da conventicole “accademiche” e che oggi, nonostante i grandi mezzi economici dispiegati [che troverebbero migliore impiego nel sollevare gli indigenti], viene messa in ridicolo e sbeffeggiata pure da un bambino dalle normali facoltà mentali, capace di fare due semplici operazioni aritmetiche, con una buona vista, armato semplicemente di un banale cannocchiale [ognuno può vedere una terra ed un mare perfettamente piatti, soppiantando la teoria delle “palle che girano” – sembra di rivivere la favola del Re nudo!]. Quindi il Santo Padre, ricordando i decreti tridentini, e la “Providentissimus Deus” di Leone XIII, ci rafferma nella convinzione che unica guida di Verità per l’essere umano è solo la Sacra Scrittura, rettamente interpretata dalla Chiesa Cattolica Romana [e San Girolamo è appunto uno dei Padri Occidentali della Chiesa], e dal Magistero della stessa garantito dall’infallibilità del Sommo Pontefice [quello vero, naturalmente!]. Inutile dilungarsi oltre, è tutto contenuto mirabilmente nella lettera. Leggiamo e fissiamo indelebilmente nella mente: Spiritus Paraclitus cum genus humanum, ut arcanis divinitatis …

S. S. Benedetto XV

“Spiritus Paraclitus”

Lettera Enciclica

Lo Spirito Santo, che diede al genere umano, per iniziarlo ai misteri della divinità, il tesoro delle Lettere Sante, ha con immensa provvidenza fatto sorgere nel corso dei secoli numerosi esegeti, notevoli per santità e per dottrina, i quali, non contenti di non lasciare infecondo questo Celeste tesoro (Conc. Trid., s. V. decr. di riforma, c. I), dovevano far ampiamente gustare attraverso i loro studi e le loro opere, ai fedeli cristiani, “la consolazione delle Scritture“. – E’ universalmente riconosciuto l’eccelso posto tenuto da San Gerolamo, nel quale la Chiesa Cattolica riconosce e venera il più gran Dottore di cui il Cielo le abbia fatto dono per l’interpretazione delle Sacre Scritture. – Invero, poiché fra pochi giorni dobbiamo commemorare il quindicesimo centenario della sua morte, Noi non vogliamo, Venerabili Fratelli, lasciar passare un’occasione così favorevole per intrattenervi a bell’agio sulla gloria che San Gerolamo ha acquistata e sui servizi che egli ha reso con la sua sapienza nelle Sacre Scritture. – La coscienza del Nostro ufficio Apostolico e il desiderio di dare incremento allo studio nobilissimo delle Scritture, Ci incitano da un lato a proporre come esempio da imitarsi questo grande genio, e dall’altro a confermare con la Nostra Apostolica autorità ed a meglio adattare ai tempi che oggi la Chiesa attraversa le preziosissime direttive e le prescrizioni date in questa materia dai Nostri Predecessori di santa memoria: Leone XIII e Pio X. Infatti San Gerolamo, “spirito grandemente impregnato di senso cattolico e molto versato nella conoscenza della legge santa” (Sulp. Sev., Dial., 1, 7), “maestro dei cristiani” (Cass., De inc. VII, 26), “modello di virtù e luce del mondo intero” (San Prospero, Carmen de ingratis, V, 57), ha esposto meravigliosamente e validamente difeso la dottrina cattolica intorno ai Libri Santi; e a questo proposito Ci fornisce un insieme di insegnamenti di altissimo valore, di cui Noi Ci valiamo per esortare tutti i figli della Chiesa, e specialmente i membri del clero, al rispetto, alla lettura devota e all’assidua meditazione delle Scritture Divine. Come sapete, Venerabili Fratelli, San Gerolamo, nato a Stridone, città “un tempo di confine tra la Dalmazia e la Pannonia”, (De viris ill., 135), allevato fin dalla più tenera infanzia al Cattolicesimo (Ep. LXXX, 11, 2), dopo che col Battesimo ebbe preso qui in Roma stessa l’abito di Cristo (Ep. XV, 1, 1; XVI, 11, 1), fino alla fine della sua lunghissima vita consacrò tutte le sue forze allo studio, alla esplicazione e alla difesa dei Libri Sacri. – Istruitosi in lettere latine e greche, appena uscito dalla scuola dei rètori, ancora adolescente, si sforzava di commentare il profeta Abdia; questo Saggio “della sua prima gioventù” (Abd. praef.) fece crescere a tal punto il suo amore per le Scritture, che, seguendo la parabola del Vangelo, egli decise di dover sacrificare al tesoro che aveva scoperto “tutti i vantaggi di questo mondo” (Matth. XIII, 44). – Perciò, sfidando tutte le difficoltà di una simile decisione, abbandonò la sua casa, i genitori, la sorella, i parenti, rinunziò all’abitudine di una lauta mensa e partì per i luoghi santi dell’Oriente, allo scopo di procurarsi con maggior. abbondanza le ricchezze di Cristo e la conoscenza del Salvatore, con la lettura e lo studio dei Libri Santi (Ep. XXII, XXX, 1). Più volte egli stesso ci descrive come si sia dedicato a questa impresa, senza risparmiare fatica: “Una meravigliosa sete di sapere mi spingeva ad istruirmi e non fui affatto, come alcuni pensano, il maestro di me stesso. Ad Antiochia ascoltai spesso le lezioni di Apollinare di Laodicea (1), che frequentavo; ma benché fossi suo discepolo nelle Sacre Scritture, non ho però mai adottato il suo dogmatismo ostinato in materia di senso” (Ep. LXXXIV, 111, 1). – San Gerolamo dalla Palestina si ritirò nel deserto della Calcide, in Siria; e al fine di penetrare più profondamente il senso della parola divina e per frenare nello stesso tempo, con accanito travaglio, gli ardori della giovinezza, si mise alla scuola di un ebreo convertito, dal quale ebbe anche modo di apprendere la lingua ebraica e quella caldea.

“Quali pene tutto ciò mi sia costato, quali difficoltà abbia dovuto vincere, quali scoraggiamenti soffrire, quante volte abbia abbandonato questo studio, per poi riprenderlo più tardi, stimolato dalla mia passione per la scienza, io solo, che l’ho provato, potrei dirlo, e con me coloro che mi vivevano accanto. E benedico Iddio per i dolci frutti che mi ha arrecati l’amaro seme dello studio delle lingue” (Ep. CXXV, 12). – San Gerolamo, fuggendo le bande di eretici che venivano a turbarlo perfino nella solitudine del deserto, si recò a Costantinopoli. Il Vescovo di questa città era allora San Gregorio il Teologo (2) celebre per la fama e la gloria universali della sua scienza. Gerolamo lo prese per quasi tre anni a guida e a maestro nell’interpretazione delle Sacre Lettere. In quest’epoca egli tradusse in latino le Omelie di Origene sui Profeti e la Cronaca di Eusebio (3) e commentò la visione dei Serafini in Isaia (4). – Ritornato a Roma, per le difficoltà che la Cristianità attraversava, vi fu accolto paternamente dal Papa Damaso (5), che egli assistette nel governo della Chiesa (Ep. CXXIII, IX, al., 10; Ep. CXXVII, VII, 1). Sebbene assorbito in ogni senso dalle preoccupazioni di questa carica, tuttavia mai trascurò sia di dedicarsi ai Libri Santi (Ep. CXXVII, VII, 1 e segg.) e di trascrivere e di esaminare i codici (Ep. XXXVI, 2; Ep. XXXII, 1), sia di risolvere le difficoltà che gli venivano sottoposte e di iniziare i discepoli d’ambo i sessi alla conoscenza delle Scritture (Ep. XLV, 2; CXXVI, 3; CXXVII, 7). – Il Papa gli aveva affidato l’importantissimo compito di rivedere la versione latina del Nuovo Testamento: egli rivelò in quest’impresa una tale penetrazione e una tale finezza di giudizio, che la sua opera è sempre più stimata e ammirata dagli stessi esegeti moderni. Ma tutti i suoi pensieri, tutti i suoi desideri l’attiravano verso i luoghi della Palestina. Fu così che, alla morte di Damaso, Gerolamo si ritirò a Betlemme; ivi, fondato un monastero presso la culla di Gesù, si consacrò tutto a Dio, dedicando tutto il tempo che la preghiera gli lasciava libero allo studio e all’insegnamento delle Scritture. – “Già – così egli ci riferisce – il mio capo s’incanutiva e avevo ormai l’aspetto più di un maestro che di un discepolo; ciò nonostante mi recai ad Alessandria e mi misi alla scuola di Didimo (6). Molto a lui io devo: mi insegnò quello che ignoravo, e ciò che già sapevo mi rivelò sotto diversa forma. Sembrava che non avessi più nulla da imparare, e ora, a Gerusalemme e a Betlemme, a prezzo di quali fatiche e di quali sforzi ho io seguito ancora durante la notte le lezioni di Baranina! Egli temeva gli Ebrei e mi faceva l’effetto di un secondo Niccodemo” (Ep. LXXXIV, 111, 1 e segg.). – Lungi dall’accontentarsi delle lezioni e dell’autorità di quei maestri – e non solo di questi – egli si valse, per raggiungere nuovi progressi, di fonti di documentazione d’ogni genere: dopo di essersi procurato fin dall’inizio i migliori manoscritti e commentari delle Scritture, studiò i libri delle sinagoghe e le opere della biblioteca di Cesarea, fondata da Origene e da Eusebio; il confronto di questi testi con quelli che già possedeva, doveva metterlo in grado di fissare la forma autentica e il vero senso del testo biblico. – Per meglio raggiungere il suo scopo, visitò la Palestina in tutta la sua estensione, fermamente convinto del vantaggio che ne avrebbe tratto, come faceva notare nella sua lettera a Domnione e a Rogaziano: “La Sacra Scrittura sarà molto più penetrabile per colui che ha visto con i suoi occhi la Giudea, che ha ritrovato i resti delle antiche città, ed appreso i nomi rimasti identici o trasformatisi delle varie località. Questo è il pensiero che ci guidava quando ci siamo imposta la fatica di percorrere, insieme ai più grandi eruditi ebrei, la regione il cui nome risuona in tutte le chiese di Cristo” (Ad Domnionem et Rogatianum in I. Paral. Prefaz.). Ecco dunque San Gerolamo nutrire senza posa il suo spirito di questa manna Celeste, commentare le Lettere di San Paolo, correggere, secondo i testi greci, i codici latini dell’Antico Testamento, tradurre di nuovo in latino dall’originale ebraico quasi tutti i Libri Sacri, spiegare ogni giorno le Sacre Scritture ai fedeli insieme riuniti, rispondere alle lettere che da ogni parte gli giungevano per sottoporgli difficoltà esegetiche da risolvere, confutare vigorosamente i detrattori dell’unità e della fede cattolica, e – tanto grande era l’energia che gli infondeva l’amore per le Scritture – non smettere dallo scrivere e dal dettare, finché la morte non ebbe irrigidito la sua mano e spento la sua voce. – Così, non risparmiando né fatiche, né veglie, né spese, mai, fino all’estrema vecchiaia, cessò di meditare giorno e notte, presso il Santo Presepio, sulla legge del Signore, rendendo maggiori servigi al nome cattolico, dal fondo della sua solitudine, con l’esempio della sua vita e con i suoi scritti, di quelli che avrebbe potuto rendere se fosse vissuto a Roma, centro del mondo. – Dopo questo rapido esame della vita e delle opere di San Gerolamo, vediamo ora, Venerabili Fratelli, quale fu il suo insegnamento sulla dignità divina e l’assoluta veracità delle Sacre Scritture. A questo proposito, si analizzino gli scritti del grande Dottore: non v’è pagina in cui non sia reso evidente come egli abbia fermamente e invariabilmente affermato, in armonia con l’intera Chiesa Cattolica, che i Libri Santi sono stati scritti sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, che autore di essi va ritenuto Dio stesso e che come tali la Chiesa li ha ricevuti (Conc. Vat. I. III, Const. de fide cath. cap. II). I Libri della Santa Scrittura – egli afferma sono stati composti sotto l’ispirazione o la suggestione o anche la diretta dettatura dello Spirito Santo; ed è per di più questo stesso Spirito che li ha composti e divulgati. D’altronde però San Gerolamo non dubita minimamente che ogni autore di questi libri abbia secondo la propria possibilità e il proprio genio, dato libero contributo all’ispirazione divina. Non solo dunque egli afferma senza riserve l’elemento comune a tutti gli scrittori di cose sacre – sarebbe a dire il fatto che la loro penna è guidata dallo Spirito divino, a tal punto che Dio stesso deve essere considerato causa principe e determinante di ogni espressione della Scrittura – ma anche distingue accuratamente e pone in rilievo ciò che in un singolo scrittore vi è particolarmente caratteristico. Sotto diversi punti di vista, secondo cioè l’ordinamento del materiale, secondo l’uso dei vocaboli, la qualità e la forma dello stile, egli dimostra. come ciascuno abbia messo a profitto le proprie facoltà e le proprie capacità personali; giunge in tal modo a fissare e a ben delineare il carattere singolo, le impronte, per così dire, e la fisionomia di ogni autore, soprattutto riguardo ai Profeti e all’Apostolo San Paolo. Per meglio porre in rilievo questa collaborazione di Dio e dell’uomo alla stessa opera, San Gerolamo adduce l’esempio dell’operaio, che si serve, nella costruzione di un oggetto qualsiasi, di uno strumento o di un utensile; infatti tutto quello che gli scrittori sacri dicono “altro non è che la parola stessa di Dio e non la loro parola, e parlando per mezzo della loro bocca, Dio volle servirsi come d’uno strumento“ (Tract. de Ps., LXXXVIII). – Se noi cerchiamo inoltre di comprendere come bisogna interpretare questa influenza di Dio sullo scrittore di sacri argomenti e l’azione che Egli come causa principale esercitò, noi vedremo che l’opinione di San Gerolamo è in perfetta armonia con la dottrina comune della Chiesa Cattolica: Dio – egli afferma – con un dono della Sua grazia illumina lo spirito dello scrittore, riguardo alla verità che questo deve trasmettere agli uomini “per ordine divino“. Egli suscita in lui la volontà e lo costringe a scrivere; gli conferisce un’assistenza speciale fino al compimento del libro. E’ principalmente su questo punto del concorso divino, che il nostro Santo fonda l’eccellenza e la dignità incomparabili delle Scritture, la cui scienza paragona al “tesoro prezioso“ (Matth. XIII, 44; Tract. de Ps. LXXII) e alla “splendida perla” (Matth. XIII, 45 e segg.) e in cui assicura si trovano “le ricchezze di Cristo” (Quaest. in Gen., Prefaz.) e “l’argento che orna la casa di Dio” (Agg. II, 1 e segg.; cfr. Gal. 11, 10 ecc.). – Proclamava eloquentemente, sia con le parole che con i fatti, l’autorità sovrana della Scrittura. Non appena si sollevava una controversia, egli ricorreva alla Bibbia come alla più autorevole fonte per dedurne testimonianze, argomenti molto saldi e assolutamente inconfutabili al fine di dimostrare apertamente gli errori degli avversari. – Così San Gerolamo rispose, con massima schiettezza e semplicità, a Elvidio (7), che negava la perpetua verginità della Madre di Dio: “Se ammettiamo tutto ciò che dice la Scrittura, neghiamo logicamente ciò che essa non dice. Noi crediamo che Dio sia nato da una vergine, appunto perché lo leggiamo nella Scrittura; e neghiamo che Maria non sia rimasta vergine dopo il parto, perché la Scrittura non lo riporta assolutamente“ (Adv. Helv., 19). Si ripromette, servendosi di queste stesse armi, di difendere con la massima vigoria, contro Gioviniano (8), la dottrina cattolica sullo stato di verginità di Maria, sulla perseveranza, l’astinenza e il merito delle buone opere: “Io farò ogni sforzo per opporre, a ciascuna delle sue asserzioni, i testi delle Scritture: eviterò così che egli vada ovunque lamentandosi che io l’ho vinto più con la mia eloquenza che con la forza della verità” (Adv. Iovin., 1, 4). – Nella difesa delle sue opere contro lo stesso eretico, aggiunge: “Sembrerebbe che l’abbiano supplicato di cedere davanti a me, mentre egli non s’è lasciato prendere che a malincuore, dibattendosi nei lacci della verità“ (Ep. XLIX, al. XLVIII, 14, 1). – Sull’insieme della Sacra Scrittura, leggiamo ancora nel suo commentario su Geremia, che la morte gli impedì di condurre a termine: “Non bisogna seguire l’errore dei genitori né quello degli antenati, bensì l’autorità delle Scritture e la volontà di Dio maestro” (Ier. IX, 12 e segg.). Ecco come descrive a Fabiola il metodo e l’arte per combattere il nemico: “Una volta che sarai erudito nelle Sacre Scritture, armato delle loro leggi e delle loro testimonianze, che sono i vincoli della verità, tu andrai contro i tuoi nemici, li domerai, li incatenerai e li riporterai prigionieri; e di questi avversari e prigionieri di ieri, tu farai tanti figli di Dio“ (Ep. LXXVIII, XXX, al. 78, mansio). – Per altro San Gerolamo insegna che l’ispirazione divina dei Libri Santi e la loro sovrana autorità comportano, quale conseguenza necessaria, l’immunità e l’assenza di ogni errore e di ogni inganno: tale principio egli aveva appreso nelle più celebri scuole d’Occidente e d’Oriente, come tramandato dai Padri e accettato dall’opinione comune. – E invero, dopo che egli ebbe intrapreso, per ordine del Papa Damaso, la revisione del Nuovo Testamento, alcuni “spiriti meschini“ gli rimproverarono amaramente di aver tentato “contro l’autorità degli antichi e l’opinione di tutto il mondo, di fare alcuni ritocchi ai Vangeli”; San Gerolamo si accontentò di rispondere che non era abbastanza semplice di spirito, né così estremamente ingenuo, per pensare che la più piccola parte delle parole del Signore avesse bisogno d’essere corretta, o per ritenere che non fosse divinamente ispirata (Ep. XXVII, 1, 1 e segg.). Nel commento alla prima visione dì Ezechiele intorno ai quattro Evangeli, fa notare: “Non troverà strani tutto quel corpo e quei dorsi disseminati d’occhi, chi si è reso conto come dal più piccolo particolare del Vangelo si sprigiona una luce che illumina col suo raggio il mondo intero: ed anche la cosa che è apparentemente la più trascurabile brilla di tutto il maestoso splendore dello Spirito Santo“ (Ex. I, 15 e segg.). Ora, questo privilegio, che egli qui rivendica per il Vangelo, lo reclama poi in ognuno dei suoi commentari per tutte le altre “parole del Signore“, e ne fa la legge e la base dell’interpretazione cattolica; questo è d’altra parte il criterio di cui San Gerolamo si vale per distinguere il vero profeta dal falso (Mich. II, II e segg.; III, 5 e segg.). Poiché: “la parola del Signore è verità, e per Lui dire significa realizzare” (Mich. IV, 1 e segg.). Pertanto “la Scrittura non può mentire” (Ier. XXXI, 35 e segg.) e non è permesso accusarla di menzogna (Nah. 1, 9) e neppure ammettere nelle sue parole anche un solo errore di nome (Ep. LVII, VII, 4). Del resto, il Santo Dottore aggiunge che egli “non pone sullo stesso piano gli Apostoli e gli altri scrittori“, cioè gli autori profani; “quelli dicono sempre la verità, mentre questi, come capita agli uomini, si ingannano su alcuni punti” (Ep. LXXXII, VII, 2); molte affermazioni della Scrittura, che a prima vista possono sembrare incredibili, sono tuttavia vere (Ep. LXXII, II, 2), e in questa “parola dì verità” non è possibile scoprire nessuna contraddizione, nessuna discordanza, nessuna incompatibilità (Ep. XVIII, VII, 4; cfr. Ep. XLVI, VI, 2); per conseguenza “se la Scrittura contenesse due dati che sembrassero escludersi, entrambi” resterebbero “veri, quantunque diversi” (Ep. XXXVI, XI, 2). – Sempre fedele a questo principio, se gli capitava di incontrare nei Libri Sacri apparenti contraddizioni, San Gerolamo concentrava tutte le sue cure e tutti gli sforzi del suo spirito per risolvere la difficoltà; e se giudicava la soluzione ancora poco soddisfacente, riprendeva, non appena si presentasse l’occasione, senza perdere coraggio, l’esame del problema, anche se talora non giungeva a risolverlo completamente. – Mai tuttavia egli incolpò gli scrittori sacri della minima falsità: “Lascio fare ciò agli empi, come Celso, Porfirio, Giuliano” (Ep. LVII, IX, 1). In ciò era perfettamente d’accordo con Sant’Agostino: questi – leggiamo in una delle sue lettere allo stesso San Gerolamo – aveva per i Libri Sacri una venerazione così piena di rispetto, da credere molto fermamente che nessun errore fosse sfuggito alla penna di uno solo di tali autori; perciò, se incontrava nelle Lettere Sante un punto che sembrava in contrasto con la verità, lungi dal credere ad una menzogna, ne attribuiva la colpa a un’alterazione del manoscritto, a un errore di traduzione, o a una totale inintelligenza da parte sua. Al che aggiungeva: “Io so, fratello, che tu non pensi diversamente: voglio dire che non m’immagino affatto che tu desideri vedere le tue opere, lette nella stessa disposizione di spirito in cui vengono lette le opere dei Profeti e degli Apostoli; dubitare che esse siano prive di ogni errore, sarebbe un delitto“ (Sant’Ag. a San Gerol., tra le lettere di San Gerol. CXVI, 3). – Questa dottrina formulata da San Gerolamo conferma dunque splendidamente e nello stesso tempo spiega la dichiarazione del Nostro Predecessore di santa memoria, Leone XIII, in cui era precisata la credenza antica e costante della Chiesa sulla perfetta immunità che mette la Scrittura al riparo d’ogni errore: “E’ tanto assurdo che l’ispirazione divina incorra il pericolo di errare, che non solo il minimo errore ne è essenzialmente escluso, ma anche che questa esclusione e questa impossibilità sono tanto necessarie, quanto è necessario che Dio, sovrana verità, non sia l’autore di alcun errore, anche il più lieve“. – Dopo aver riferito le conclusioni dei Concili di Firenze e di Trento, confermate dal Sinodo in Vaticano, Leone XIII prosegue: “La questione assolutamente non cambia per il fatto che lo Spirito Santo s’è servito di uomini come di strumenti per scrivere, come se qualche errore avesse potuto sfuggire non certo all’autore principale, ma agli scrittori che da Lui erano ispirati. Poiché Egli stesso li ha con la sua azione soprannaturale eccitati e spinti lino a che si ponessero a scrivere; li ha poi assistiti nel corso della loro opera a tal punto che essi pensavano secondo assoluta giustizia, volevano riportare fedelmente e perfettamente esprimevano, con esattezza infallibile, tutto quello che Egli ordinava loro di scrivere, e solo questo riportavano: diversamente non potrebbe essere lo Spirito Santo l’autore di tutta la Sacra Scrittura” (Lett. Encicl. Providentissimus Deus). Queste parole del Nostro Predecessore non lasciavano adito ad alcun dubbio, né ad alcuna esitazione. Ma, ahimè!, Venerabili Fratelli, non mancarono tuttavia, non solo fra gli estranei, ma anche tra i figli della Chiesa Cattolica e – strazio ancor più grande per il Nostro cuore – perfino fra il clero e i maestri delle Scienze sacre, spiriti che con fiducia orgogliosa nel proprio criterio di giudizio, – apertamente rifiutarono o attaccarono subdolamente su questo punto il magistero della Chiesa. Certamente noi approviamo l’intenzione di coloro che, desiderosi per sé e per gli altri di liberare il Testo Sacro dalle sue difficoltà, ricercano, con l’appoggio di tutti i dati della scienza e della critica, nuovi modi e nuovi metodi per risolverle; ma essi falliranno miseramente nella loro impresa, se trascureranno le direttive del Nostro Predecessore e se oltrepasseranno i limiti precisi indicati dai Santi Padri. – Ora l’opinione di alcuni moderni non si preoccupa affatto di queste prescrizioni e di questi limiti: distinguendo nella Sacra Scrittura un duplice elemento, uno principale o religioso, e uno secondario o profano, essi accettano, si, il fatto che l’ispirazione si riveli in tutte le proposizioni ed anche in tutte le parole della Bibbia, ma ne restringono e ne limitano gli effetti, a partire dall’immunità dall’errore e dall’assoluta veracità, limitata al solo elemento principale o religioso. Secondo loro, Dio non si preoccupa e non insegna personalmente nella Scrittura se non ciò che riguarda la religione: il resto ha rapporto con le scienze profane e non ha altra utilità, per la dottrina rivelata, che quella di servire da involucro esteriore alla verità divina. Dio soltanto permette che esso vi sia e l’abbandona alle deboli facoltà dello scrittore. Perciò non vi è nulla di strano se la Bibbia presenta, nelle questioni fisiche, storiche e in altre di simile argomento, passaggi piuttosto frequenti che non è possibile conciliare con gli attuali progressi delle Scienze. – Alcuni sostengono che queste opinioni erronee non sono affatto in contrasto con le prescrizioni del Nostro Predecessore: non ha forse Egli dichiarato che, in materia di fenomeni naturali, l’autore sacro ha parlato secondo le apparenze esteriori, suscettibili quindi d’inganno? Quanto questa affermazione sia temeraria e menzognera, lo provano manifestamente i termini stessi del documento Pontificio. – L’apparenza esteriore delle cose – ha dichiarato molto saggiamente Leone XIII, seguendo Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino – deve essere tenuta in una certa considerazione; ma questo principio non può suscitare il minimo sospetto di errore nella Sacra Scrittura: poiché la sana filosofia asserisce come cosa sicura che i sensi, nella percezione immediata delle cose, oggetto vero di conoscenza, non si ingannano affatto. Inoltre il Nostro Predecessore, dopo aver negato ogni distinzione e ogni possibilità di equivoco tra quello che è l’elemento principale è l’elemento secondario, dimostra chiaramente il gravissimo errore di coloro i quali ritengono che “per giudicare della verità delle proposizioni bisogna senza dubbio ricercare ciò che Dio ha detto, ma più ancora valutare il motivo che lo ha indotto a parlare“. Leone XIII precisa ancora che l’ispirazione divina è presente in tutte le parti della Bibbia, senza selezione né distinzione alcuna, e che è impossibile che anche il minimo errore si sia introdotto nel testo ispirato: “Sarebbe un errore molto grave restringere l’ispirazione divina solo a determinate parti della Sacra Scrittura, o ammettere che l’autore sacro stesso abbia potuto ingannarsi“. – E non sono meno discordi dalla dottrina della Chiesa, confermata dall’autorità di San Gerolamo e degli altri Padri, quelli che ritengono che le parti storiche delle Scritture si appoggiano non sulla verità “assoluta” dei fatti, ma soltanto sulla loro “verità relativa“, come essi la chiamano, e sul modo volgarmente comune di pensare. Per sostenere questa teoria, essi non temono di richiamarsi alle stesse parole del Papa Leone XIII, il quale avrebbe affermato che i principi ammessi in materia di fenomeni naturali possono essere portati in campo storico. Come nell’ordine fisico gli scrittori sacri hanno parlato seguendo le apparenze, cosi – essi pretendono – quando si trattava di riportare avvenimenti non perfettamente noti, li hanno riferiti come apparivano fissati secondo l’opinione comune del popolo o le relazioni inesatte di altri testimoni; inoltre essi non hanno citato le fonti delle loro informazioni, e non hanno garantito personalmente le narrazioni attinte da altri autori. – A che confutare più a lungo una teoria veramente ingiuriosa per il Nostro Predecessore e nello stesso tempo falsa e piena di errore? Quale rapporto, infatti, vi è tra i fenomeni naturali e la storia? Le scienze fisiche si occupano di oggetti che colpiscono i sensi e devono quindi concordare con i fenomeni come essi appaiono; la storia invece, narrazione di fatti, deve – ed è questa la sua legge principale – coincidere con questi fatti, come realmente si sono verificati. Se si accettasse la teoria di costoro, come sarebbe possibile conservare alla narrazione sacra quella verità, immune da ogni falsità, che come il Nostro Predecessore dichiara in tutto il contesto della sua Enciclica, non si deve affatto menomare? – Che anzi, quando egli afferma che v’è interesse a trasportare nella storia e nelle scienze affini i principi che valgono per le scienze fisiche, non intende stabilire una legge generale e assoluta, ma indicare semplicemente un metodo uniforme da seguire, per confutare le obiezioni fallaci degli avversari e difendere contro i loro attacchi la verità storica della Sacra Scrittura. – Se almeno i partigiani di queste teorie si fermassero a ciò! Ma non giungono invece fino al punto d’invocare il Dottore dalmata per difendere la loro opinione? San Gerolamo, a credere in loro, avrebbe dichiarato che bisogna mantenere l’esattezza e l’ordine dei fatti storici nella Bibbia “prendendo per regola non la realtà obiettiva ma l’opinione dei contemporanei“, che, veniva cosi a costituire la vera legge della storia (Ier. XXIII, 15 e segg.; Matth. XIV, 8; Adv. Helv. 4). – Come sono abili a trasformare in loro favore le parole di San Gerolamo! Ma non è possibile avere dubbi sul suo esatto pensiero: egli non afferma che nell’esposizione dei fatti lo scrittore sacro si appropria di una falsa credenza popolare a proposito di dati che ignora, ma dice soltanto che nella designazione delle persone e degli oggetti egli usa il linguaggio corrente. Cosi quando uno scrittore chiama San Giuseppe padre di Gesù, indica chiaramente in tutto il corso della sua narrazione come intenda questo nome di padre. – Secondo San Gerolamo, “la vera legge della storia” richiede che nell’impiego delle denominazioni lo scrittore si attenga, dopo aver eliminato ogni pericolo d’errore, al modo generale d’esprimersi; poiché l’uso è l’arbitro e il regolatore del linguaggio. E che? Forse che il nostro Dottore non pone sullo stesso piano i fatti riportati dalla Bibbia e i dogmi nei quali è necessario credere, se si vuol raggiungere la salvezza eterna? Ecco infatti ciò che leggiamo nel suo commentario sull’Epistola a Filemone: “In quanto a me, ecco ciò che penso: uno crede in Dio Creatore: ciò non gli sarebbe possibile se non credesse alla verità di tutto quello che Scrittura riporta riguardo ai suoi Santi“. E compila una lunghissima serie di citazioni tratte dall’Antico Testamento, concludendo: “Chiunque rifiuti di prestar fede a tutti questi fatti e a tutti gli altri, senza eccezione alcuna, riguardanti i Santi, non potrà credere al Dio dei Santi” (Philem. 4). – San Gerolamo si trova quindi in perfetto accordo con Sant’Agostino, il quale, interprete del sentimento comune di tutta l’antichità, così scriveva: “Noi crediamo tutto ciò che la Sacra Scrittura, posta al supremo culmine dell’autorità dalle testimonianze sicure e venerabili della verità, ci attesta riguardo ad Enoch, ad Elia e a Mosè… Così, se noi crediamo che il Verbo è nato dalla Vergine Maria, non è per il fatto che Egli non avrebbe potuto trovare altro mezzo per assumere una forma realmente incarnata, e per manifestarsi agli uomini (come pretendeva sostenere Fausto), ma perché così è detto in quella Scrittura, alla quale dobbiamo prestar fede, se vogliamo rimanere cristiani e salvarci” (San Aug. Contra Faustum, XXVI, 3 e segg., 6 e segg.). Vi è poi un altro gruppo di denigratori della Sacra Scrittura: intendiamo parlare di coloro che, abusando di certi principi, giusti del resto se si trattengono entro determinati limiti, giungono a distruggere la base della veridicità delle Scritture, e a denigrare la dottrina cattolica trasmessa dai Padri. – Se ancora vivesse, certamente San Gerolamo lancerebbe acuminati strali contro questi imprudenti che, disprezzando il sentimento e il giudizio della Chiesa, ricorrono con troppa facilità a quel sistema da essi definito “delle citazioni implicite” o delle narrazioni che sono storiche soltanto apparentemente; i quali pretendono di scoprire nei Libri Sacri procedimenti letterari inconciliabili con l’assoluta e perfetta veracità della parola divina, e professano sull’origine della Bibbia un’opinione che tende unicamente a scuoterne l’autorità o addirittura ad annullarla. E che pensare di coloro che, nella interpretazione del Vangelo, ne attaccano l’autorità, sia umana che divina, diminuendo quella e distruggendo questa? Delle parole, delle opere di Nostro Signor Gesù Cristo, nulla ci è pervenuto, secondo costoro, nella sua integrità e senza alterazioni, malgrado le testimonianze di coloro che hanno riportato con religiosa cura ciò che avevano visto ed udito; essi non vi vedono – soprattutto per ciò che concerne il IV Vangelo – che una compilazione costituita da un lato dalle aggiunte considerevoli dovute all’immaginazione degli Evangelisti, e dall’altro dal racconto di fedeli di altra epoca; queste correnti perciò, sgorganti da dubbia fonte, hanno oggi cosi ben confuse le acque nello stesso letto, che non è possibile assolutamente avere un criterio sicuro per distinguerle. . – Non è così che Gerolamo, Agostino e gli altri Dottori della Chiesa hanno compreso il valore storico dei Vangeli, nei quali: “Chi ha visto ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Ed egli sa di dire il vero, affinché anche voi lo crediate” (Ioan. XIX, 35); San Gerolamo, dopo aver rimproverato agli eretici, autori di Vangeli apocrifi, di “aver tentato più di ordinare la narrazione che di stabilire la verità” (Matth. Prol.) aggiunge al contrario, a proposito dei Libri Canonici: “Nessuno ha il diritto di mettere in dubbio la realtà di quello che è scritto” (Ep. LXXVIII, 1, 1; cfr. Marc. 1, 13-31). Su questo punto è nuovamente d’accordo con Sant’Agostino, il quale in modo eccellente diceva, a proposito del Vangelo: “Queste cose vere sono state scritte con tutta fedeltà e veridicità a suo riguardo, affinché chiunque crede nel suo Vangelo, sia nutrito di verità, e non sia ingannato da menzogne (San Aug., C. Faustum, XXVI, 8). – Vedete quindi, Venerabili Fratelli, con quale ardore dovete consigliare ai figli della Chiesa di fuggire questa folle libertà d’opinione, con la stessa cura che avevano i Padri. Le vostre esortazioni saranno più facilmente ascoltate se convincerete il clero e i fedeli, affidati alla vostra custodia dallo Spirito Santo, che San Gerolamo e gli altri Padri della Chiesa hanno attinto questa dottrina riguardante i Libri Sacri alla scuola stessa del Divin Maestro Gesù Cristo. Infatti, leggiamo noi forse che Nostro Signore abbia avuto una diversa concezione della Scrittura? – Le parole: “E’ scritto“, e “Bisogna che la Scrittura s’avveri” sono sulle Sue labbra un argomento senza eccezioni, tale da escludere ogni possibile controversia. – Ma insistiamo con maggior agio su questa questione. Chi non sa e non ricorda come nei Suoi discorsi al popolo, sia sulla montagna prossima al lago di Genezareth, sia nella sinagoga di Nazareth e nella Sua città di Cafarnao, Gesù Nostro Signore traeva i punti principali e le prove della Sua dottrina dal testo sacro? Non è da esso che Egli attingeva armi invincibili per le discussioni con i Farisei e i Sadducei? Sia che insegni o discuta, Egli riporta affermazioni ed esempi tolti da ogni parte della Scrittura; così, ad esempio, si riferisce indistintamente a Giona, agli abitanti di Ninive, alla regina di Saba e a Salomone, a Elia e ad Eliseo, a Davide, a Noè, a Loth, agli abitanti di Sodoma e alla moglie stessa di Loth (Matth. XII, 3, 39-47; Luc. XVII, 26-29, 32, ecc.). Egli rende una grande testimonianza alla verità dei Santi Padri con la solenne dichiarazione: “Non passerà un solo iota o un solo tratto della legge, finché tutto non sia adempiuto” (Matth. V, 18); e ancora: “La Scrittura non può essere annullata” (Ioan. X, 35); perciò: “Colui che avrà violato anche il più lieve di questi comandamenti e insegnato agli uomini a fare altrettanto, sarà il più trascurabile per il regno dei Cieli” (Matth. V, 19). Prima di raggiungere il Padre Suo in Cielo, Egli volle donare questa dottrina agli Apostoli, che ben presto doveva abbandonare sulla terra: “Aprì loro gli spiriti, affinché comprendessero le Scritture, dicendo: così è scritto, e così bisognava che Cristo soffrisse e che risuscitasse da morte il terzo giorno” (Luc. XXIV, 45 e segg.). – La dottrina di San Gerolamo sull’eccellenza e la verità della Scrittura è dunque, per esprimerCi brevemente, la dottrina di Cristo stesso. Perciò Noi esortiamo vivissimamente tutti i figli della Chiesa, e in particolar modo coloro che insegnano la Sacra Scrittura agli studenti ecclesiastici, a seguire senza posa la via tracciata dal Dottore di Stridone; ne risulterà certamente che essi avranno per le Scritture la sua stessa profonda stima, e che il possesso di questo tesoro procurerà loro godimenti sublimi. – Non solo i grandi vantaggi, che già abbiamo ricordato, verranno dal prendere il grande Dottore come guida e maestro, ma molti altri ancora ne scaturiranno e considerevoli: Ci piace, Venerabili Fratelli, ricordarveli sia pur brevemente.

Innanzi tutto, poiché prima d’ogni altro si presenta al Nostro spirito, rileviamo l’appassionato amore per la Bibbia, testimoniato in San Gerolamo da ogni atto della sua vita e dalle sue parole, tutte infervorate dallo Spirito di Dio, amore che egli ha cercato di destare sempre più nelle anime dei fedeli: “Ama la Sacra Scrittura – sembra voler dire a tutti quando si rivolge alla vergine Demetria – e la saggezza ti amerà; amala teneramente, ed essa ti custodirà; onorala e riceverai le sue carezze. Che essa sia per te come le tue collane e i tuoi orecchini” (Ep. CXXX, 20). La lettura assidua della Scrittura, lo studio profondo e diligente di ogni libro, anzi di ogni proposizione e di ogni parola, gli hanno permesso di familiarizzarsi col Testo Sacro, più di ogni altro scrittore dell’antichità ecclesiastica. – Se la Versione Vulgata, compilata dal Nostro Dottore, lascia, secondo il parere di tutti i critici imparziali, molto dietro di sé le altre versioni antiche, perché si giudica essa renda l’originale con maggior esattezza ed eleganza, ciò è dovuto alla conoscenza che San Gerolamo aveva della Bibbia, conoscenza unita in lui ad uno spirito di fine sensibilità. Questa Versione Vulgata, che il Concilio di Trento ha deciso di considerare autentica e di seguire nell’insegnamento e nella liturgia, “essendo consacrata dal lungo uso che ne ha fatto, la Chiesa per tanti secoli“, è Nostro vivo desiderio vedere corretta e resa alla sua purezza primitiva, secondo l’antico testo dei manoscritti, se Dio nella sua infinita bontà vorrà concederCi vita sufficiente; compito arduo e grandissimo, affidato, con felice decisione, ai Benedettini dal Nostro Predecessore Pio X di santa memoria, che costituisce, Noi ne siamo sicuri, nuove fonti autorevoli per la comprensione delle Scritture. Questo amore di San Gerolamo per la Sacra Scrittura si rileva in modo del tutto particolare nelle sue lettere, si che esse sembrano una trama di citazioni tratte dai Libri Santi; così come San Bernardo trovava insignificante ogni pagina che non racchiudesse il dolcissimo nome di Gesù, San Gerolamo non gustava nessuno scritto che non splendesse della luce delle Sacre Scritture. Con tutta semplicità poteva egli scrivere in una lettera a San Paolino, un tempo brillante senatore e console, e da poco convertito alla fede di Cristo: “Se tu avessi questo terreno d’appoggio (voglio dire la scienza delle Sacre Scritture), le tue opere nulla avrebbero da perdere, ma acquisterebbero anzi una certa finitezza, e non cederebbero a nessun’altra per l’eleganza, per la scienza e per la finezza della forma… Unisci a questa dotta eloquenza il gusto o la comprensione delle Scritture, e presto ti vedrò posto nelle prime file dei nostri scrittori” (Ep. LVIII, IX, 2; XI, 2). – Ma quale via e quale metodo seguire per cercare con lieta speranza di scoprire quel prezioso tesoro che il Padre Celeste ha donato ai suoi figli quale consolazione durante il loro esilio? San Gerolamo stesso ce lo indica col suo esempio. Ci esorta innanzi tutto ad intraprendere lo studio della Scrittura con accurata preparazione e con animo ben disposto. – Osserviamo lo stesso San Gerolamo, dopo che ebbe ricevuto il Battesimo: per superare tutti gli ostacoli esteriori che potevano opporsi al suo santo desiderio, imitando il personaggio del Vangelo che, dopo aver trovato un tesoro, “nella sua gioia, se ne va, vende tutto ciò che possiede ed acquista quel campo” (Matth. XIII, 44), egli dice addio ai piaceri effimeri e frivoli di questo mondo, desidera ardentemente la solitudine ed abbraccia una vita austera con tanto maggior ardore quanto più si è reso conto del pericolo che fino allora aveva corso la sua salvezza in mezzo alle seduzioni del vizio. – Superati questi ostacoli, egli doveva ancora d’altra parte disporre il suo spirito ad acquistare la scienza di Gesù Cristo e a rivestirsi di Colui che è “dolce ed umile di cuore“; aveva in realtà provato quella stessa ripugnanza che Sant’Agostino confessava di aver sofferto quando s’era accinto allo studio delle Sante Lettere. Dopo essersi dedicato durante la sua giovinezza alla lettura di Cicerone e degli altri autori profani, quando vuole rivolgere il suo spirito alla Scrittura Sacra, così si pronunzia: “Mi parve indegna d’essere paragonata alla bellezza della prosa ciceroniana. La mia enfasi aveva orrore della sua semplicità e la mia intelligenza non penetrava nel senso suo più profondo; si riesce a penetrarla sempre meglio, quanto più ci si fa piccini, ma io disdegnavo di farmi piccolo, e la boria m’ingigantiva dinanzi ai miei stessi occhi” (S. Aug. Conf. III, 5; Cfr. VIII, 12). – Non altrimenti San Gerolamo, anche nella sua solitudine, gustava a tal punto la letteratura profana, che la povertà di stile delle Scritture gli impediva ancora di riconoscere in esse Cristo nella Sua umiltà. “Così – egli dice – la mia follia mi portava al punto di digiunare per leggere Cicerone. Dopo aver passato moltissime notti insonni, dopo aver versato molte lagrime. che il ricordo delle colpe passate faceva scaturire dal fondo del mio cuore, prendevo in mano Plauto. E quando, ritornato in me stesso, intraprendevo la lettura dei Profeti, il loro barbaro stile mi inorridiva, e quando i miei occhi ciechi restavano chiusi alla luce, io non accusavo di ciò gli stessi miei occhi, ma il sole” (Ep. XXII, XXX, 2). Ma ben presto amò con tale ardore la follia della Croce, da rimanere la prova vivente di quanto un animo umile e pio contribuisca alla comprensione della Bibbia. – Cosciente, come egli era, che “nell’interpretazione della Sacra Scrittura noi abbiamo sempre bisogno del soccorso dello Spirito Santo” (Mich. 1, 10, 15) e che per la lettura e la comprensione dei Libri Santi dobbiamo attenerci “al senso che lo Spirito Santo intendeva avere al momento in cui furono scritti” (Gal. V, 19 e segg.), questo santissimo uomo invocava con le sue suppliche, rafforzate dalle preghiere dei suoi amici, il soccorso di Dio e il lume dello Spirito Santo. Si racconta anche che, iniziando i commentari dei Libri Santi, egli volle raccomandarli alla grazia di Dio e alle preghiere dei confratelli, alle quali attribuì il successo, dopo che l’opera fu compiuta. – Oltre che alla grazia divina, egli si rimette all’autorità della tradizione così pienamente da affermare di aver appreso “tutto quello che non sapeva, non da lui stesso, cioè alla scuola di quel cattivo maestro che è l’orgoglio, ma dagli illustri Dottori della Chiesa” (Ep. CVIII, XXVI, 2). – Confessa infatti “di non essersi mai fidato delle proprie forze per ciò che concerne la Sacra Scrittura” (Ad Domnionem et Rogatìanum in I. Par. Prefaz.), e in una lettera a Teofilo, Vescovo d’Alessandria, egli cosi formula la regola secondo la quale aveva ordinato la sua vita e le sue sante fatiche: “Sappi dunque che nulla ci sta più a cuore che salvaguardare i diritti del Cristianesimo, non cambiar nulla al linguaggio dei Padri e non perdere mai di vista questa Romana fede, di cui l’Apostolo fece l’elogio” (Ep. LXIII, 2). – E alla Chiesa, sovrana padrona nella persona dei Pontefici Romani, Gerolamo si sottomette con tutto il suo spirito di devozione. – Dal deserto di Siria, ove era esposto alle fazioni degli eretici, in questi termini scrive a Papa Damaso, volendo sottoporre alla Santa Sede, perché la risolvesse, la controversia degli Orientali sul mistero della Santissima Trinità: “Ho creduto bene di consultare la Cattedra di San Pietro e la fede glorificata dalla parola dell’Apostolo, per chiedere oggi il nutrimento all’anima mia, laddove un tempo ho ricevuto i paramenti di Cristo. Poiché voglio che Egli sia per me unica guida, mi tengo in stretto legame con la Tua Beatitudine, cioè con la Cattedra di San Pietro. Io so che su questa pietra è edificata la Chiesa… Decidete, ve ne prego; se così stabilite non esiterò ad ammettere tre ipostasi; se voi l’ordinate, io accetterò che una nuova fede sostituisca quella di Nicea e che noi, ortodossi, ci serviamo delle stesse formule che usano gli ariani” (Ep. XV, I, 2, 4). Infine, nell’epistola seguente, egli rinnova questa notevolissima confessione della sua fede: “Nell’attesa, grido a tutti i venti: Io sono con chiunque sia unito alla Cattedra di San Pietro” (Ep. XVI, 11, 2). Sempre fedele, nello studio della Scrittura, a questa regola di fede, egli si valse di questo solo argomento per confutare un’interpretazione falsa del Testo Sacro: “Ma la Chiesa di Dio non ammette affatto questa opinione” (Dan. III, 37), e con queste sole parole rifiuta un libro apocrifo, contro di lui sostenuto dall’eretico Vigilanzio: “Questo libro non l’ho mai letto. Che bisogno dunque abbiamo di ricorrere a ciò che la Chiesa non riconosce?” (Adv. Vigil. 6). Uno zelo così ardente nel salvaguardare l’integrità della fede, lo trascinava in polemiche molto dibattute contro i figli ribelli della Chiesa, che egli considerava come nemici personali: “Mi basterà di rispondere che non ho mai risparmiato gli eretici e che ho impiegato tutto il mio zelo per fare dei nemici della Chiesa i miei personali nemici” (Dial. c. Pelag., Prolog., 2); e in una lettera a Rufino così scrive: “Vi è un punto sul quale non potrò essere d’accordo con te: risparmiare gli eretici e non mostrarmi cattolico” (Contra Ruf., III, 43). Tuttavia, rattristato per la loro defezione, li supplicava di ritornare alla loro Madre addolorata, fonte unica di salvezza (Mich. I, 10 e segg.), e in favore di coloro che erano usciti dalla Chiesa e avevano abbandonato la dottrina dello Spirito Santo “per seguire il proprio criterio“, invocava con tutto il cuore la grazia che ritornassero a Dio (Is. l. VI, cap. XVI, 1-5). – Venerabili Fratelli, se fu mai necessario che tutto il clero e tutti i fedeli s’imbevessero dello spirito del grande Dottore, questo è soprattutto nella nostra epoca, quando numerosi spiriti insorgono con orgogliosa testardaggine contro l’autorità sovrana della rivelazione divina e del magistero della Chiesa. Voi sapete infatti che Leone XIII già ci aveva ammonito “quali uomini si accaniscano in questa lotta e a quali artifici o a quali armi essi ricorrano“. Quale categorico dovere si impone dunque a voi, di suscitare per questa sacra causa i difensori più numerosi e più competenti che possibile: essi dovranno combattere non solo coloro che, negando ogni ordine soprannaturale, non riconoscono né la rivelazione né l’ispirazione divina, ma anche dovranno misurarsi con coloro che assetati di novità profane, osano interpretare le Lettere Sacre come un libro puramente umano, e rifiutano le opinioni accolte dalla Chiesa fin dalla più vetusta antichità, o spingono il loro disprezzo verso il Suo magistero fino al punto di disdegnare, di passar sotto silenzio o persino di cambiare secondo il proprio interesse, alterandole sia subdolamente, sia con sfrontatezza, le Costituzioni della Santa Sede e i decreti della Commissione Pontificale per gli studi biblici. Sia possibile almeno a Noi vedere tutti i cattolici seguire l’aurea regola del Santo Dottore, e docili agli ordini della loro Madre, avere la modestia di non oltrepassare i limiti tradizionali fissati dai Padri e approvati dalla Chiesa! – Ma ritorniamo al nostro soggetto. Armati gli spiriti di pietà e d’umiltà, Gerolamo li invita allo studio della Bibbia. E dapprima raccomanda instancabilmente a tutti la lettura quotidiana della parola divina: “Liberiamo il nostro corpo dal peccato e l’anima nostra si aprirà alla saggezza; coltiviamo la nostra intelligenza con la lettura dei Libri Santi, e la nostra anima vi trovi ogni giorno il suo nutrimento” (Tit. III, 9). – Nel suo commento dell’Epistola agli Efesi, scrive: “Noi dobbiamo dunque con tutto l’ardore leggere le Scritture, e meditare giorno e notte la legge del Signore: potremo cosi, come abili cambiavalute, distinguere le monete buone da quelle false” (Eph. IV, 31). Egli non esclude da questo obbligo comune le matrone e le vergini. Alla matrona romana Leta dà, fra gli altri, questi consigli sull’educazione della figlia: “Assicurati che essa studi ogni giorno qualche passo della Scrittura… Che invece dei gioielli e delle sete essa ami i Libri Divini… Ella dovrà dapprima imparare il Salterio, distrarsi con questi canti e attingere una regola di vita dai proverbi di Salomone. L’Ecclesiaste le insegnerà a calpestare, sotto i piedi, i beni di questo mondo; Giobbe le darà un modello di forza e pazienza. Passerà poi ai Vangeli che dovrà avere sempre tra le mani. Dovrà assimilare avidamente gli Atti degli Apostoli e le Epistole. Dopo aver arricchito di questi tesori il mistico scrigno della sua anima, imparerà a memoria i Profeti, l’Eptateuco, i libri dei Re e dei Paralipomeni, per finire senza pericolo col Cantico dei Cantici” (Ep. CVII, IX, 12). – Le stesse direttive San Gerolamo traccia alla vergine Eustochio (9): “Sii molto assidua alla lettura e allo studio, quanto più ti è possibile. Che il sonno ti colga con il libro in mano e che la pagina sacra riceva il tuo capo caduto per la fatica” (Ep. XXII, XVII, 2; cfr. Ibid. XXIX, 2).

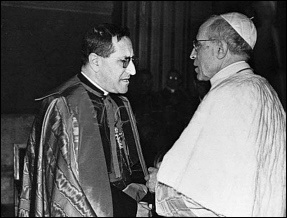

Ed aggiungeva ancora: “Rileverò un particolare che sembrerà forse incredibile ai suoi emuli: ella volle imparare l’ebraico, che io stesso in parte studiai fin dalla mia giovinezza al prezzo di molte fatiche e di molti sudori, e che continuo ad approfondire con incessante lavoro per non dimenticarlo; essa arrivò ad avere una tale padronanza di questa lingua, da cantare i salmi in ebraico e da parlarlo senza il minimo accento latino. E questo si ripete ancora oggi nella sua santa figlia Eustochio” (Ep. CVIII, 26). Né tralascia di ricordare Santa Marcella, ugualmente molto versata nella scienza delle Scritture (Ep. CXXVII, 7). – Chi non vede quali vantaggi e quali godimenti riserva agli spiriti ben disposti la pia lettura dei Libri Santi? Chiunque prenda contatto con la Bibbia con sentimenti di pietà, di salda fede, di umiltà, e col desiderio di perfezionarsi, vi troverà e vi potrà gustare il pane sceso dal Cielo e in lui si verificherà la parola di Davide: “Mi hai rivelato i segreti e i misteri della tua saggezza” (Psal. L, 8); su questa tavola della parola divina si trova infatti veramente “la dottrina santa; essa insegna la vera fede, solleva il velo (del Santuario), e conduce con fermezza fino al Sancta Sanctorum” (Imit. Chr. IV, XI, 4). – Per quanto sta in Noi, Venerabili Fratelli, non cesseremo mai, sull’esempio di San Gerolamo, di esortare tutti i Cristiani a leggere quotidianamente e intensamente soprattutto i Santissimi Vangeli di Nostro Signore, ed inoltre gli Atti degli Apostoli e le Epistole, in modo da assimilarli completamente. Pertanto, nell’occasione di questo centenario, si presenta al Nostro pensiero il piacevole ricordo della Società detta di San Gerolamo, ricordo tanto più caro in quanto abbiamo preso parte Noi stessi agli inizi e all’organizzazione definitiva di quest’opera; felici di aver potuto constatare i suoi passati sviluppi, con animo lieto altri ancora Ce ne auguriamo per l’avvenire. – Voi conoscete, Venerabili Fratelli, lo scopo di questa Società: estendere la diffusione dei Quattro Vangeli e degli Atti degli Apostoli, in modo che questi libri trovino finalmente il loro posto in ogni famiglia cristiana e che ognuno prenda l’abitudine di leggerli e meditarli ogni giorno. Noi desideriamo vivamente vedere che quest’opera, che tanto amiamo per averne constatata l’utilità, si propaghi e si sviluppi dovunque, con la fondazione, in ognuna delle vostre diocesi, di Società aventi lo stesso nome e lo stesso scopo, tutte collegate con la casa madre di Roma. – Nello stesso ordine di idee i più preziosi servigi sono resi alla causa cattolica da coloro che in diversi paesi hanno offerto, ed offrono ancora, tutto il loro zelo, per pubblicare, in formato comodo e attraente, e per diffondere tutti i libri del Nuovo Testamento e una scelta dei libri dell’Antico. E’ certo che questo apostolato è stato singolarmente fecondo per la Chiesa di Dio, poiché, grazie a quest’opera, un gran numero di anime si avvicinano ormai a questa tavola della dottrina Celeste, che il Nostro Signore ha preparato all’universo cristiano per mezzo dei suoi Profeti, dei suoi Apostoli e dei suoi Dottori (Imit. Chr. IV, XI, 4). Invero questo dovere di studiare il Testo Sacro, Gerolamo lo inculca a tutti i fedeli, ma lo impone in modo particolare a coloro che “hanno piegato il collo al giogo di Cristo” ed hanno la Celeste vocazione di predicare la parola di Dio. – Ecco l’esortazione che, nella persona del monaco Rustico, Gerolamo volge a tutto il clero: “Fino a che sei nella tua patria, fa’ della tua celletta un paradiso, cogli i diversi frutti delle Scritture, godi delle delizie di questi Libri e della loro intimità… Abbi sempre la Bibbia in mano e sotto gli occhi, impara parola per parola il Salterio, e fa’ in modo che la tua preghiera sia incessante e il tuo cuore costantemente vigile e chiuso ai pensieri vani” (Ep. CXXV, VII, 3; XI, 1). – Al prete Nepoziano (10) dà questo consiglio: “Leggi con molta frequenza le Divine Scritture ed anzi che il Libro Santo non sia mai deposto dalle tue mani. Impara qui quello che tu devi insegnare. Rimani fermamente attaccato alla dottrina tradizionale che ti è stata insegnata, affinché tu possa esortare secondo la santa dottrina e confutare coloro che la contraddicono” (Ep. LII, VII, 1). – Dopo aver ricordato a San Paolino (11) i precetti impartiti da San Paolo ai suoi discepoli Timoteo e Tito, riguardanti la scienza delle Scritture, San Gerolamo aggiunge: “La santità senza la scienza non giova che a se stessa; e quanto essa edifica la Chiesa di Cristo per mezzo di una vita virtuosa, tanto le nuoce se non respinge gli attacchi dei suoi nemici. Il profeta Malachia, o piuttosto il Signore stesso per la bocca sua, diceva: “Consulta i sacerdoti sulla legge”. Data da allora il dovere che ha un sacerdote di dare ragguagli sulla legge a coloro che l’interrogano. Leggiamo inoltre nel Deuteronomio: “Domanda a tuo padre, ed egli te lo indicherà, ai tuoi sacerdoti, ed essi te lo diranno”. Daniele, alla fine della sua santissima visione, dice che i giusti brillano come stelle, e gli intelligenti cioè i sapienti – come il firmamento. Vedi tu quale distanza separa la santità senza scienza dalla scienza rivestita di santità? La prima ci rende simili alle stelle, la seconda simili allo stesso Cielo” (Ep. LIII, 3 e segg.). In altra circostanza, in una lettera a Marcella, egli motteggia ironicamente “la virtù senza scienza” di altri chierici: “Questa ignoranza tiene luogo per loro di santità, ed essi si dichiarano discepoli dei pescatori, come se quelli facessero consistere la loro santità nel non saper niente” (Ep. XXVII, 1, 1). Ma questi ignoranti non sono i soli – rilevava San Gerolamo – a commettere l’errore di non conoscere le Scritture; questo è anche il caso di alcuni chierici istruiti; ed egli impiega i termini più severi per raccomandare ai preti la pratica assidua dei Libri Santi. – Venerabili Fratelli, dovete cercare con tutto il vostro zelo di imprimere questi insegnamenti del santissimo esegeta, il più profondamente possibile, nello spirito del vostro clero e dei vostri fedeli; uno dei vostri primi doveri è infatti quello di riportare, con somma diligenza, la loro attenzione su ciò che la missione divina loro affidatagli richiede, se essi non vogliono mostrarsene indegni: “Poiché le labbra del sacerdote saranno i custodi della scienza, e dalla sua bocca si richiederà l’insegnamento, perché egli è l’Angelo del Signore degli eserciti” (Mal. II, 7). Essi sappiano dunque che non devono né trascurare lo studio delle Scritture, né dedicarvisi con uno spirito diverso da quello che Leone XIII ha espressamente imposto nella sua Lettera Enciclica Providentissimus Deus. – Otterranno sicuramente risultati migliori se frequenteranno l’Istituto Biblico che il Nostro immediato Predecessore, realizzando il desiderio di Leone XIII, ha fondato per il più grande bene della Chiesa, come chiaramente dimostra l’esperienza degli ultimi dieci anni. La maggior parte non ne ha la possibilità: quindi è desiderabile, Venerabili Fratelli, che per vostra iniziativa e sotto i vostri auspici, i membri scelti dell’uno e dell’altro clero di tutto il mondo vengano a Roma, per dedicarsi agli studi biblici nel Nostro Istituto. Gli studenti che risponderanno a questo appello avranno molti motivi per seguire le lezioni di quest’Istituto. Gli uni – e questo è lo scopo principale dell’Istituto – approfondiranno le scienze bibliche “per essere a loro volta in grado di insegnarle, privatamente o in pubblico, con la penna o con la parola, e per sostenerne l’onore sia come professori, nelle scuole cattoliche, sia come scrittori, esponenti della verità cattolica” (Pio X, Lett. Ap. Vinea electa, 7 maggio 1909); gli altri poi, già iniziati al santo mistero, potranno accrescere le cognizioni acquisite durante i loro studi teologici, sulla Santa Scrittura, sulle autorità esegetiche, sulle cronologie e sulle topografie bibliche; questo perfezionamento avrà soprattutto il vantaggio di fare di loro ministri perfetti della parola divina e di prepararli ad ogni forma di bene (II Tim. III, 17). – Venerabili Fratelli, l’esempio e le autorevoli dichiarazioni di San Gerolamo ci hanno indicato le virtù necessarie per leggere e studiare la Bibbia. Ora ascoltiamolo indicarci ove deve tendere la conoscenza delle Lettere Sacre e quale deve esserne lo scopo. – Ciò che bisogna innanzi tutto cercare nella Scrittura è il nutrimento che alimenti la nostra vita spirituale e la faccia procedere sulla via della perfezione: è con questo scopo che San Gerolamo s’abituò a meditare giorno e notte la legge del Signore e a nutrirsi, nelle Sacre Scritture, del pane disceso dal Cielo e della manna Celeste, che raduna in sé tutte le delizie (Tract. de Ps. CXLVII). – In qual modo la nostra anima potrà fare a meno di questo cibo? E come il sacerdote potrà indicare agli altri la via della salvezza, se trascura egli stesso di istruirsi attraverso la meditazione della Scrittura? E con quale diritto confiderà nel suo sacro ministero “d’essere la guida dei ciechi, la luce di coloro che sono nelle tenebre, il dottore degli ignoranti, il maestro dei fanciulli, colui che ha, nella legge, la regola della scienza e della verità” (Rom. II, 19 e segg.), se rifiuterà di scrutare questa scienza della legge e chiuderà la sua anima alla luce che viene dall’alto? Ahimè! Quanti sono i ministri consacrati, che, per aver trascurato la lettura della Bibbia, muoiono essi stessi di fame e lasciano morire un così gran numero di altre anime, secondo quanto sta scritto: “I piccoli domandano pane, e non v’è nessuno che lo doni loro” (Thren. IV, 4). “Tutta la terra è desolata perché non v’è nessuno che mediti in cuor suo” (Ger. XII, 11). – In secondo luogo è necessario ricercare, come il bisogno richiede, nelle Scritture gli argomenti per rischiarare, rafforzare e difendere i dogmi della fede. Questo meravigliosamente ha fatto San Gerolamo combattendo contro gli eretici del suo tempo; quando voleva confonderli, quali armi ben pungenti e solide egli abbia trovato nei testi delle Scritture, lo dimostrano chiaramente tutte le sue opere! Se gli esegeti d’oggi imitassero il suo esempio, ne risulterebbe senza alcun dubbio questo vantaggio: “risultato necessario e infinitamente desiderabile – diceva il Nostro Predecessore nella sua Enciclica Providentissimus Deus – che l’uso della Sacra Scrittura influirà su tutta la scienza teologica e ne sarà, in un certo senso, l’anima“. – Infine la Scrittura servirà in modo speciale a santificare e fecondare il ministero della parola divina. A questo punto Ci è particolarmente grato poter confermare, con la testimonianza del grande Dottore, le direttive che Noi stessi abbiamo tracciato sulla predicazione sacra nella Nostra Lettera Enciclica Humani generis. Invero, se l’illustre commentatore consiglia così vivamente e con tanta frequenza ai sacerdoti l’assidua lettura dei Libri Santi, è soprattutto perché essi adempiano degnamente il loro ministero d’insegnamento e di predicazione. La loro parola, infatti, perderebbe ogni influenza e ogni autorità, come anche ogni efficacia per la formazione delle anime, se non si ispirasse alla Sacra Scrittura e non vi attingesse forza e vigore. “La lettura dei Libri Santi sarà come il condimento alla parola del sacerdote” (Ep. LII, VIII, 1). Infatti “ogni parola della Santa Scrittura è come una tromba che fa risuonare agli orecchi dei credenti la sua grande voce minacciosa” (Amos III, 3 e segg.); e “nulla suscita tanta impressione come un esempio tratto dalla Sacra Scrittura” (Zach. IX, 15 e segg.). – In quanto agli insegnamenti del santo Dottore sulle regole da osservarsi nell’uso della Bibbia, sebbene rivolti principalmente agli esegeti, tuttavia non devono essere persi di vista dai sacerdoti nella predicazione della parola divina. – Dapprima ci insegna che noi dobbiamo, con un esame molto attento delle parole stesse della Scrittura, assicurarci, senza alcuna possibilità di dubbio, di ciò che l’autore sacro ha scritto. Nessuno infatti ignora che San Gerolamo era solito ricorrere, in caso di bisogno, al testo originale, confrontare tra loro le differenti interpretazioni, valutare la portata delle lezioni e, se scopriva un errore, ricercarne la causa, in modo da scartare dal testo ogni incertezza. Allora, insegna il nostro Dottore, “è necessario ricercare il senso e il concetto che si nascondono sotto le parole, poiché per discutere sulla Sacra Scrittura ha maggior importanza il significato che la parola” (Ep. XXIX, 1, 3). – In questa ricerca di penetrare il significato, Noi lo riconosciamo senza alcuna difficoltà, San Gerolamo, seguendo l’esempio dei Dottori latini e di alcuni Dottori greci del periodo anteriore, ha forse concesso alle interpretazioni allegoriche più di quanto fosse esatto concedere. Ma il suo amore per i Libri Santi, il suo sforzo costante per identificarli e comprenderli a fondo, gli permisero di fare ogni giorno un nuovo progresso nel giusto apprezzamento del senso letterale e di formulare su questo punto validi principi. Noi li riassumeremo brevemente, poiché essi costituiscono ancora oggi la via sicura che tutti devono seguire per trarre dai Libri Santi il vero significato. E’ dunque necessario volgere il nostro animo alla ricerca del senso letterale o storico: “Io do sempre ai lettori prudenti il consiglio di non accettare interpretazioni superstiziose, che isolano brani del testo secondo il capriccio della fantasia, ma di ben esaminare ciò che succede, ciò che accompagna e ciò che segue il punto in questione, sì da stabilire un collegamento fra tutti i brani” (Matth. XXV, 13). – Tutti gli altri metodi per interpretare le Scritture – egli aggiunge – si basano sul senso letterale (Cfr. Ez. XXXVIII, 1 e segg.; XLI, 23 e segg.; XLII, 13 e segg.; Marc. I, 13-31; Ep. CXXIX, VI, 1 ecc.), e non v’è ragione di credere, che questo manchi quando s’incontra una espressione figurata, poiché “spesso la storia è intessuta di metafore ed usa uno stile ricco di immagini” (Hab. III, 14 e segg.). Alcuni pretendono sostenere che il nostro Dottore ha dichiarato che non si rileva in certi passi delle Scritture un senso storico; egli stesso ribatte loro: “Senza negare il senso storico, noi adottiamo di preferenza quello spirituale” (Marc. IX, 1-7; cfr. Ez. XL, 24-27). – Stabilito con certezza il senso letterale o storico, San Gerolamo ricerca i sensi meno ovvi e più profondi, per nutrire il proprio spirito d’un alimento più eletto. Egli insegna infatti a proposito dei libri dei Proverbi, e consiglia più volte riguardo ad altri libri della Scrittura, di non fermarsi al puro senso letterale, “ma di penetrare più a fondo per scorgervi il senso divino, così come si cerca l’oro nel seno della terra, il nocciolo sotto la scorza, il frutto che si nasconde sotto il riccio della castagna” (Eccl. XII, 9 e segg). Perciò, egli diceva indicando a San Paolino “la via da seguire nello studio delle Sacre Scritture“, “tutto ciò che leggiamo nei libri divini splende invero nella sua scorza fulgida e brillante, ma è ancor più dolce nel midollo. Chi vuol gustare il frutto, rompa il guscio” (Ep. LVIII, IX, 1). – San Gerolamo fa inoltre osservare la necessità di usare, nella ricerca del senso nascosto, una certa discrezione, “affinché il desiderio della ricchezza del senso spirituale non sembri farci disprezzare la povertà del senso storico” (Eccl. II, 24 e segg.). – Pertanto egli rimprovera a molte interpretazioni mistiche di antichi scrittori di aver completamente trascurato di appoggiarsi al senso letterale: “Non bisogna ridurre tutte le promesse che i libri dei santi profeti hanno cantato, nel loro senso letterale, a non essere altro che forme vuote e termini estrinseci di una semplice figura di retorica; esse devono, al contrario, posare su un terreno ben fermo, che è quello di stabilirle su basi storiche, perché possano poi elevarsi alla cima più eccelsa del significato mistico” (Amos IX, 6). – Osserva saggiamente, a questo proposito, che non dobbiamo allontanarci dal metodo di Cristo e degli Apostoli, i quali, sebbene l’Antico Testamento non sia ai loro occhi che la preparazione e quasi l’ombra del Nuovo Trattato e, per conseguenza, essi interpretino secondo il senso figurato un gran numero di passi, tuttavia non riducono ad immagini tutto il complesso del testo. A sostegno di questa tesi, spesso San Gerolamo riporta l’esempio dell’Apostolo San Paolo, che, per citare un caso, “descrivendo le figure spirituali di Adamo ed Eva, non negava che esse erano state create, ma, improntando l’interpretazione mistica sulla base storica, scriveva: – Per questo l’uomo abbandonerà… ” (Is. VI, 1-7).

I commentatori delle Sacre Scritture e i predicatori della parola di Dio, seguendo l’esempio di Cristo e degli Apostoli e le direttive tracciate da Leone XIII, “non devono trascurare le trasposizioni allegoriche od altre dello stesso genere fatte dagli stessi Padri di alcuni passi, soprattutto se esse si allontanano dal senso letterale e sono sostenute dall’autorità di un Padre di gran nome“; infine, prendendo per base il senso letterale, devono giungere, con misura e discrezione, ad interpretazioni più elevate; essi coglieranno con San Gerolamo la verità profonda del detto dell’Apostolo: “Tutta la Scrittura è ispirata dallo Spirito di Dio ed è utile per insegnare, per persuadere, per correggere, per formare (le menti) alla giustizia” (II Tim. III, 16), e il tesoro inesauribile delle Scritture fornirà loro un grande appoggio di fatti e di idee atti ad orientare, con forza di persuasione, verso la santità la vita e i costumi dei fedeli.

Quanto a ciò che si riferisce all’esposizione e all’espressione, poiché quello che si richiede nei divulgatori dei misteri di Dio è la versione fedele del testo originale, San Gerolamo sostiene principalmente che è necessario attenersi innanzi tutto “all’esatta interpretazione” e che “il dovere del commentatore non è quello di esporre idee personali, bensì quelle dell’autore che viene commentato” (Ep. XLIX, al. 48, 17, 7); d’altra parte, egli aggiunge, “l’oratore sacro è esposto al grave pericolo un giorno o l’altro, per via di un’interpretazione errata, di fare del Vangelo di Cristo il Vangelo dell’uomo” (Gal. I, 11 e segg.). In secondo luogo “nella spiegazione delle Sante Scritture non è da ricercare lo stile ornato e fiorito di retorica, ma il valore scientifico e la semplicità della verità” (Amos, Prefaz. in l. III). – Uniformatosi a questa regola nella compilazione delle sue opere, San Gerolamo dichiara, nei Commentari, che il suo scopo non era quello di “ottenere un plauso” alle sue parole, ma “di far comprendere in esse il vero senso delle parole degli altri” (Gal., Pref. in l. III); l’esposizione della parola divina, egli dice, richiede uno stile che “non sappia di elucubrazioni, ma che riveli l’idea oggettiva, che ne tratti minutamente il significato, che chiarifichi i punti oscuri e che non si impigli in effetti fioriti di linguaggio” (Ep. XXXVI, XIV, 2; cfr. Ep. CXL, 1, 2). – Sarebbe bene riportare a questo punto alcuni passi di San Gerolamo, che chiaramente dimostrano come egli avesse orrore dell’eloquenza propria dei rètori, i quali nell’enfasi della declamazione e nell’eloquio vertiginoso delle parole vuote non hanno di mira che i vani applausi. “Non diventare – consiglia al prete Nepoziano – un declamatore e un inesauribile mulino di parole; ma procura di familiarizzarti col senso nascosto e penetra a fondo i misteri del tuo Dio. Ampliare la forma espressiva e farsi valere per l’agilità dello stile agli occhi del volgo ignorante, è proprio degli stolti” (Ep. LII, VIII, 1). “Tutti gli spiriti dotti al giorno d’oggi non si preoccupano di assimilare il nocciolo delle Scritture, ma di lusingare gli orecchi della folla coi fiori di retorica” (Dial. e Lucif. II). “Non voglio parlare di coloro che, come io stesso un tempo, se giungono a contatto con le Sacre Scritture dopo aver praticato la letteratura profana e ricreato l’orecchio della folla con lo stile fiorito, ritengono che ogni loro parola sia la legge di Dio e non si degnano di vedere quello che hanno inteso dire i Profeti e gli Apostoli, ma adattano al loro punto di vista testimonianze che non vi si riferiscono affatto; come se fosse eloquenza di grande valore, e non invece la peggiore che esista, quella di falsificare i testi e di allontanare abusivamente la Scrittura dal suo tracciato” (Ep. LIII, VII, 2). “Poiché senza l’autorità delle Scritture questi chiacchieroni perderebbero ogni forza persuasiva, e non sembrerebbe più che essi rafforzino coi testi sacri la falsità delle loro dottrine” (Tit. 1, 10 e segg.). Ora questa chiacchiera eloquente e questa eloquente ignoranza “non hanno nulla di incisivo, di vivo, di vitale, ma non sono che un tutto fiacco, sterile ed inconsistente che produce solo umili piante ed erbe ben presto avvizzite e giacenti al suolo“; al contrario, la dottrina del Vangelo, fatta di semplicità, “produce qualcosa di meglio di umili pianticelle” e, come il piccolissimo grano di senape, “si trasforma in albero, sì che gli uccelli del cielo… vengono a posarsi tra i suoi rami” (Matth. XIII, 32). – Perciò San Gerolamo ricercava ovunque questa santa semplicità di linguaggio, che non esclude per altro uno splendore e una bellezza tutt’affatto naturali: “Che gli altri siano pure eloquenti e ricevano il plauso tanto desiderato e declamino con voce enfatica e fiumi di parole; quanto a me, mi accontento di farmi capire e, trattando le Scritture, di imitare la loro stessa semplicità” (Ep. XXXVI, XIV, 2). Pertanto “l’esegesi cattolica, senza rinunciare al pregio di un bello, stile, deve occultarlo ed evitarlo per rivolgersi non a vane scuole di filosofi e a pochi discepoli, ma a tutto il genere umano” (Ep. XLVIII, al. 49, 4, 3). Se i giovani sacerdoti metteranno veramente a profitto questi consigli e queste norme, se i preti più anziani non li perderanno mai di vista, Noi siamo sicuri che il loro santo ministero sarà di gran lunga giovevole alle anime dei fedeli. – Ci rimane, Venerabili Fratelli, da commemorare i “dolci frutti” che San Gerolamo ha colto “dall’amaro seme delle Sacre Lettere“, nella speranza che il suo esempio infiammerà lo spirito dei sacerdoti e dei fedeli affidati alle vostre cure, suscitando in loro il desiderio di conoscere e di partecipare anch’essi alla salutare virtù del Testo Sacro. – Ma tutte queste soavi delizie spirituali che pervadono l’animo del pio anacoreta, preferiamo che voi le apprendiate per cosi dire dalla sua stessa bocca, piuttosto che da Noi. Ascoltate dunque in quali termini egli parla di questa scienza sacra a Paolino, suo “confratello, compagno ed amico“: “Io ti chiedo, fratello carissimo: vivere in mezzo a questi misteri, meditarli, null’altro conoscere e null’altro sapere, non ti sembra che tutto ciò sia già il paradiso in terra?” (Ep. LIII, X, 1). “Dimmi un po’, domanda San Gerolamo alla sua allieva Paola, che vi è di più santo di questo mistero? Che cosa di più attraente di questo piacere? Quale alimento, quale miele più dolce di quello di conoscere i disegni di Dio, d’essere ammesso nel suo santuario, di penetrare il pensiero del Creatore e le parole del tuo Signore, che i dotti di questo mondo deridono e che sono piene di sapienza spirituale? Lasciamo che gli altri godano delle loro ricchezze, bevano in una coppa ornata di pietre preziose, indossino sete splendenti, si cibino dei plausi della folla, senza che la varietà dei piaceri riesca ad esaurire i loro tesori: le nostre delizie invece consisteranno nel meditare giorno e notte sulla legge del Signore, nel bussare a una porta in attesa che s’apra, nel ricevere la mistica elemosina del pane della Trinità, nel camminare, guidati dal Signore, sui flutti della vita” (Ep. XXX, 13). Ed ancora a Paola ed a sua figlia Eustochio, San Gerolamo scrive nel suo commentario sull’Epistola agli Efesi: “Se qualcosa vi è, Paola ed Eustochio, che trattiene quaggiù nella saggezza e che in mezzo alle tribolazioni e ai turbini di questo mondo mantiene l’equilibrio dell’anima, io credo che questo sia innanzi tutto la meditazione e la scienza delle Scritture” (Eph. Prol.). Ed è ricorrendo ad esse, che egli, afflitto nell’intimo da profondi dolori e colpito nel corpo dalla malattia, poteva godere ancora della consolazione della pace e della gioia del cuore: questa gioia egli non si limitava a gustarla in una vana oziosità, ma il frutto della carità si trasformava in carità attiva al servizio della Chiesa di Dio, cui il Signore ha affidato la custodia della parola divina. In realtà ogni pagina delle Sante Lettere dei due Testamenti era per lui la glorificazione della Chiesa di Dio. Quasi tutte le donne celebri e virtuose, cui nell’Antico Testamento è tributato onore, non sono forse l’immagine di questa Sposa mistica di Cristo? Il sacerdozio e i sacrifici, i riti e le solennità, quasi tutti i fatti riportati nell’Antico Testamento non ne costituiscono forse l’ombra? E il fatto che si trova divinamente realizzato nella Chiesa un così gran numero di promesse dei Salmi e dei Profeti? Ed egli stesso, infine, non conosceva forse, per l’annuncio che ne avevano fatto Nostro Signore e gli Apostoli, gli insigni privilegi di questa Chiesa? E come è possibile dunque che la scienza delle Scritture non abbia infiammato il cuore di San Gerolamo d’un amore ogni giorno più ardente per la Sposa di Cristo?

Noi già sappiamo, Venerabili Fratelli, quale profondo rispetto, quale amore entusiasta egli nutriva per la Chiesa Romana e per la Cattedra di San Pietro; sappiamo con quale vigore egli combattesse contro i nemici della Chiesa. Così scriveva, esprimendo il suo compiacimento ad Agostino, suo giovane compagno d’armi, che sosteneva le medesime battaglie e si rallegrava d’essersi come lui attirato l’ira degli eretici: “Evviva il tuo valore! Il mondo intero ha gli occhi su di te. I cattolici venerano e riconoscono in te il restauratore della fede dei primi tempi del Cristianesimo e, indice ancor più glorioso, tutti gli eretici ti maledicono e con te mi perseguitano d’uno stesso odio, per potere, dato che il loro gladio non ne ha la forza, ucciderci col desiderio” (Ep. CXLI, 2; cfr. Ep. CXXIV, 1). Questa testimonianza si trova egregiamente confermata nel “Sulpizio Severo” di Postumiano: “Una lotta continua e un duello ininterrotto contro i malvagi hanno concentrato su San Gerolamo l’odio dei perversi. In lui gli eretici odiano colui che non cessa di attaccarli, e i chierici colui che rimprovera la loro vita e le loro colpe. Ma tutti gli uomini virtuosi, senza eccezione alcuna, l’amano e l’ammirano” (Postumianus apud Sulp. Sev., Dial. 1, 9).